Техноценологический подход в современных научных исследованиях: сущность и преимущества

Автор: Лозенко В.К., Горбенко А.В.

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 6, 2024 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена комплексному исследованию обоснования развития системы электроэнергетики на основе техноценологического подхода. Цель работы заключается в обобщении накопленного научного опыта и знаний с позиций техноценологического подхода, их применения к экономическим аспектам функционирования систем электроэнергетики, а также к разработке новых методов и путей оценки экономической эффективности энергетических предприятий в концепции устойчивого развития. В качестве исследовательской задачи авторами определена попытка рассмотрения и анализа накопленных научных знаний, методологических подходов и прикладных методик в области оценки, анализа и прогнозирования формирования и развития электроэнергетического комплекса в контексте эволюционных преобразований технических систем. Рассматриваются вопросы необходимости создания современных моделей, методов и механизмов формирования, планирования и прогнозирования в области экономики электроэнергетических систем. Данную проблему предлагается решить путем обобщения и синтеза накопленных научных знаний, развития методологии на основе ценологической теории. В заключение авторами обосновывается идея о необходимости дальнейшей разработки и развития современного методологического аппарата в целях научного обоснования и оценки экономической эффективности инновационных технологий в электроэнергетике.

Техноценозы, техноценологический подход, система, бизнесэволюция, экономический ценоз, научно-техническое развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/149145876

IDR: 149145876 | УДК: 332.012 | DOI: 10.24158/tipor.2024.6.12

Текст научной статьи Техноценологический подход в современных научных исследованиях: сущность и преимущества

,

,

1,2National Research University “Moscow Power Engineering Institute”, Moscow, Russia , ,

Введение . Системность как всеобщий принцип научного мышления получила свое первоначальное развитие в рамках естественнонаучных дисциплин. Данный подход в экологии впервые изложен в монографии «Основы экологии», где приведена трактовка понятия «экологическая система», основу которой составляют «упорядоченно взаимодействующие и взаимозависимые компоненты, образующие единое целое» (Одум, 1975). Осознание единых принципов организации живой и неживой материи в сложных иерархических системах предоставило логические основания не только для переноса развитого терминологического аппарата из биологии в область техники, в частности, электротехники (Кудрин, 1985), но и для углубления научных познаний, представлений о сущности бытия.

Онтологические основания и предпосылки теории третьей картины мира Б.И. Кудрина в техноценологическом подходе исходят из развития постулатов философии техники в дискурсе исследования первопричин ее развития.

Устойчивость системы, выражающаяся в стремлении к достижению оптимального состояния, характеризует её целенаправленное поведение. Цель как оптимальное состояние системы присуща только сложным системам. Такое свойство самоорганизации в ценозы присуще различным видам сообществ (биоценозы, техноценозы, экоценозы, социоценозы и другие).

Исследование техноценозов предполагает изучение целого, конкретного объекта, обладающего совокупными свойствами системы, что не является простым слагаемым свойств частей, которые составляют систему. При анализе сложно организованных вероятностных технических систем соблюдается принцип исследовательской деятельности от целого к частям.

Вместе с тем использование системно-ценологического подхода с неустоявшимся терминологическим аппаратом требует дальнейших исследований, в том числе в различении смыслового ряда ключевых категорий. Проведение аналогий в понятийном аппарате естественного (природное, биологическое) и искусственного (техногенное, информационное, неприродное) основания, возникшего в виде совокупного продукта мыслительной и производительной деятельности человека, позволяет обобщить «лоскутное» поле знаний, раскрывая общие закономерности сущностного развития.

Материал и методы исследования . Проведение аналогии c биоценозом позволило Б.И. Кудрину ввести в научный оборот понятие «технический ценоз» («техноценоз») применительно к искусственным системам, созданным человеком: «Назовем техноценозом ограниченное в пространстве и времени любое выделенное единство, включающее сообщество изделий» (Кудрин, 1981: 236). Понятие изделия предполагает совокупность предметов, произведенных по определенной технологии. При этом индивидуальность каждого технического изделия (особи) дает основания отнести его к определенному виду. Набор сходных количественно-качественных характеристик технических изделий служит критерием видового разграничения и обусловлен единой проектно-конструкторской документацией. Понятия «вид», «модель», «марки», «тип изделия» представляются синонимичными. Популяционную ячейку образуют группы изделий одного вида. К кастам относятся такие виды, которые представлены равным числом особей. Таким образом, последние составляют сообщества популяций сходной численности.

Классификация, основанная на таксономическом выделении семейств, таких как генераторы, электрические машины, трансформаторы, твэлы и др., включает конечное число видов.

Наиболее частое употребление термина «система» и «ценоз» в составе различных устоявшихся словосочетаний (сложная система, динамическая система, техническая система, электрическая система, социальная система, техноценоз, биогеоценоз) предполагают их различное или синонимичное содержание. Так, под системой (др.-греч. σύστημα «целое, составленное из частей; соединение») понимают некое множество элементов, которые находятся в отношениях и связях друг с другом, различных по силе и направленности, образуя при этом некую целостность, единство. Упорядоченность закономерностей в формировании и развитии определяет градацию таких понятий, как «совокупность», «сообщество», «множество». Термин «система» употребим в широком круге самых различных сфер (философская система Аристотеля, Солнечная система, система знаний, система электроэнергетического комплекса).

Ценоз (от греческого – koinos – общий, английского – cenosis), также являясь системой, имеет ряд специфических особенностей и характеристик. Под ним понимают такое специфическое сообщество элементов, между которыми установлены связи, обусловленные распределением ресурсов (биологических, информационных, энергетических, технических). Последние могут быть материальными, энергетическими или информационными. Особым свойством ценозов является подобие входящих в них элементов и слабые связи между ними. В этом состоит их существенное отличие от биоценозов. Понятие техноценоза как совокупности, сообщества таких слабосвязанных и слабовзаимодействующих изделий, по определению Б.И. Кудрина, ограничено в пространстве и времени (Кудрин, 1993). На сегодняшний день в ценологической теории не существует единого терминологического аппарата, что объясняется ограниченностью лингвистических возможностей для описания всего многообразия структурных особенностей, внутренних и внешних связей очень сложных иерархически соподчиненных образований.

Важнейшей функцией систем является обеспечение высококачественной передачи информации достаточного объема на значительные расстояния с высокой скоростью. Биологические объекты получили качественно новую характеристику, которая выражается в способности передачи информации через функциональную молекулярную структуру ДНК (дезоксирибононуклеи-новая кислота), включающую гены как материальные носители данных, передающие свойства следующим поколениям посредством процесса размножения.

На этапе создания и развития технических (искусственных) систем также произошел качественный скачок в использовании, копировании и передаче информации на базе документа как материального носителя, содержащего сведения о техническом изделии.

Если взять за основу информационный критерий, то по способу хранения и передачи данных В.К. Лозенко выделяет системы: физические (неживая природа), биологические (живая природа), технические (искусственные системы) (Лозенко, 2007). Объекты неорганического мира, неживой природы не имеют ни плана своего развития, ни выделенного носителя информации, развиваясь в условиях неоднородной окружающей среды по структурным факторам: массе, энергии в направлении роста энтропии. Математическое описание объектов, входящих в структуру ценозов, производится с помощью математических моделей с гиперболическими распределениями. Ранговое распределение относится к области негауссовой математической статистики устойчивых безгранично делимых распределений. Формы видовых и ранговых распределений являются основным критерием проведения рангового анализа, который позволяет провести не только статистическое описание ценозов, но и оптимизацию их структуры. Развитие методов рангового анализа представляется одним из перспективных методов исследования больших систем в современной науке.

С 20-х гг. XX в. активно развивается направление теории вероятностей, связанное с устойчивыми распределениями. Основы общей теории устойчивых распределений заложены французским математиком Полем Леви, который вывел преобразование Фурье всех строго устойчивых распределений, ввел понятие устойчивости распределения и описал основные свойства устойчивых распределений. Затем эти исследования продолжил А.Я. Хинчин, говоря о законе распределения случайных величин как об устойчивом, когда сумма одинаково распределенных величин распределяется по тому же закону, что и слагаемые. Среди устойчивых распределений все, за исключением Гауссова, которое относится к вероятностным явлениям, принадлежат области неустойчивых частот.

Элементы ценоза образуют устойчивую иерархическую структуру, которая определяется гиперболическим Н-распределением. Они содержат (контролируют) определенное количество ресурса, а связи показывают, каковы отношения между элементами и каким образом ресурс распределен в ценозе.

Структура ценозов может описываться как дискретными (численность популяции), так и непрерывными величинами (параметры режима, системы).

Формирование техноценологического подхода в области электроэнергетики развивалось по целому ряду направлений, обеспечивающих решение практических задач, в том числе: моделирование структуры техноценозов с целью их оптимизации, анализ параметров разнообразия ценозов и выявление закономерностей, изучение динамики показателей и структуры техноценозов; разработка моделей прогнозирования параметров техноценозов.

Ценологические исследования в практической области решения экономических проблем электроэнергетического комплекса связаны с исследованием условий и факторов возникновения инновационных экосистем, нормированием энергопотребления, оценкой потенциала энергосбережения (Гнатюк, Шейнин, 2012), а также разработкой моделей и методов прогнозирования электропотребления при управлении объектами регионального электротехнического комплекса (Модели и методы прогнозирования электропотребления при управлении объектами регионального электротехнического комплекса …, 2017).

Вместе с тем сходство и взаимосвязь процессов эволюционного развития различных систем актуализируют необходимость аргументации и развития ценологических исследований в области оценки экономической эффективности объектов регионального электроэнергетического комплекса.

Результаты исследования и их обсуждение. Эволюция в дискурсе исторического процесса развития живых организмов не подлежит сомнению в современном научном мире. Основной движущей силой изменения живых организмов на Земле являются: естественный отбор, наследственная изменчивость, борьба за существование. В искусственно созданных человеком технических системах мы можем выделить аналогичные процессы, но все они находятся под управляющим воздействием человека до определенного уровня усложнения систем, когда функции управления могут переданы техническим устройствам.

В процесс техноэволюции вовлечены функционирующая техника, используемые технологии и материалы, изготавливаемые изделия (продукция) и возникающие сопутствующие отходы. Так, в технических системах естественного отбора не существует, но можно говорить о целевом искусственном отборе в ходе техноэволюции по критерию экономической эффективности. Таким образом, между техническими особями возникает конкуренция за право искусственного отбора, но на современном этапе технического развития она носит пассивный характер. Наследственная изменчивость техники выражается в ее усовершенствовании, инновационном развитии. При этом поступательное генетическое развитие можно представить в виде улучшения качественных и количественных характеристик, появления инноваций, прорывных технологий, которые аналогичны мутациям в живой природе и ведут к возникновению новых видов.

Различные темпы роста скорости эволюции в био- и техноценозах выражают основное противоречие между ними, которое развивается по объективным законам, независимо от воли человека, но при его непосредственном участии.

Качественно новые взгляды на эволюционный процесс развития принципов системного рассмотрения экономики технических систем отражены в разработанных В.К. Лозенко постулатах техноценологического подхода. Рассмотрим их.

Научная гипотеза профессора В.К. Лозенко о взаимосвязи бизнеса с технетикой, о его подчинении действующим законам техноэволюции (Лозенко, 2005) существенно расширила современные научные представления. Понятия «бизнесценоз», «бизнесэволюция» органично укладываются в единую картину современных научных представлений о мироустройстве, раскрывают отношения взаимосвязанности и взаимообусловленности с технетикой. По мнению ученого, бизнесэволюция - это наука, которая призвана изучать законы развития бизнеса с учетом законов техноэволюции: «Технетика и бизнес взаимосвязаны и взаимообусловлены. Не может существовать бизнес без технетики, равно как не может существовать технетика без бизнеса» (Лозенко, 2007).

Понятие «бизнесценоз», введенное в терминологический оборот по аналогии с «техноценозом», раскрывается следующим определением: сообщество слабосвязанных и слабовзаимодей-ствующих людей и искусственных систем, ограниченное в пространстве (организация, регион, страна, группы стран, мир) и времени. «В основе отнесения объектов малого бизнеса к определенному виду систем лежит такое их свойство, как эволюционность развития» (Лозенко, 2002).

Процессный подход к определению многовидовых сообществ в эволюционной теории экономических изменений применяет В.В. Фуфаев, выделяя самоорганизацию хозяйствующих субъектов в сфере энергетики в экономические ценозы организаций. Исследователь дает более широкую трактовку экономическому ценозу, определяя данную общность как «самоорганизующееся многовидовое сообщество организаций (особей) различных отраслей (популяций) выделенного территориально-административного образования, характеризующееся связями различной силы (сильными, средними и преимущественно слабыми), объединенное совместным использованием природных (экоценозы), технетических (техноценозы), социальных (социоценозы) ресурсов и экономических ниш спроса на продукцию, товары и услуги, с действием внутривидового и межвидового отбора» (Фуфаев, 2006).

В качестве примера техноценоза, по нашему мнению, правомерно рассматривать любое структурное образование, ограниченное в пространстве и времени, наделенное на праве собственности, аренды, хозяйственного ведения совокупностью капитальных вложений. Таким образом, предприятие или их группу на различных региональных уровнях, в том числе отдельные отрасли на таксономическом уровне, допустимо отнести к техноценозам.

Вместе с тем любое предприятие, бизнес, отрасль осуществляют свою деятельность под управляющим воздействием человека. Совокупность действий последнего, относительно однородных и устойчивых по некоторому признаку (планирование, координация, организация, мотивация, контроль), направлена на достижение общей цели управления техноценозом.

Исследование взаимосвязи и взаимообусловленности целей, потребностей, мотивов, внутрисистемных связей в различных типах ценозов позволяет ближе подойти к пониманию общепланетарных законов и тенденций развития природы и общества (Горбенко, 2023).

Борьба за существование, поведенческая оптимизация в природных биоценозах представлены в искусственных ценозах оптимизационными и интеграционными процессами, межвидовой регулируемой конкуренцией, внедрением инноваций (Лозенко, 2013).

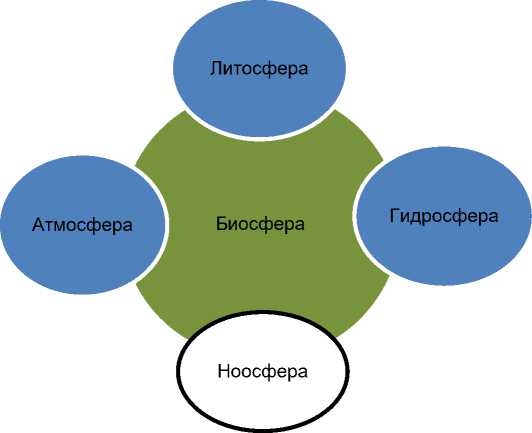

Природные биоценозы, биогеоценозы входят в состав экосистем, составляющих основу биосферы (экосферы) Земли, в которой происходят основные эволюционные процессы.

Термин «ноосфера» связан с именами французских философов Пьера Тейяра де Шар-денра и Эдуарда Леруа, которые в 1927 г. впервые предположили существование некоей инфор- мационной оболочки планеты, не связанной с биосферой. Развитие целостного учения о ноосфере как сфере взаимодействия природы и общества, в пределах которой разумная человеческая деятельность становится главным определяющим фактором развития, неразрывно связано с именем великого русского ученого Владимира Ивановича Вернадского (Вернадский, 1991). В труде «Научная мысль как планетное явление», написанном в период с 1936 по 1938 гг., а изданном только в 1977 г., излагаются ключевые положения, позволяющие понять законы организации биосферы и ноосферы.

Границы биосферы постоянно расширяются за счет процессов эволюции, приспособления и освоения живыми организмами новых сегментов литосферы, атмосферы и гидросферы (рис. 1).

Рисунок 1 – Структура и взаимодействие оболочек (сфер) Земли 1

Figure 1 –Structure and Interaction of the Earth’s Shells (Spheres)

Одновременно с процессами расширения биосферы вследствие ускорения научно-технического прогресса раздвигаются границы ноосферы. Последняя, в отличие от биосферы, включает как материальную (техноценозы), так и нематериальную (социоценозы, бизнесценозы, информационные ценозы и др.) составляющие. К особенностям ее отнесем связь материального с нематериальным, в отличие от систем естественного происхождения. Подавляющее большинство техноценозов управляется человеком, принадлежит на правах собственности, аренды или хозяйственного ведения экономическим ценозам. В свою очередь особенность экономических ценозов проявляется в их связи с техноценозами.

Процессы научного развития прогрессивно приводят к постепенному замещению естественного техническим, биосферы – ноосферой. Обе они не могут существовать вне пригодных для себя зон в части атмосферы, литосферы и гидросферы. Между ними происходит борьба за место в определенной среде, необходимой для обитания их представителей, чье видовое разнообразие возрастает с развитием техноценозов. При этом вследствие усиления антропогенной нагрузки на определенном этапе трансформируемая среда обитания становится непригодной для населяющих ее видов животных и растений. Видовое разнообразие сокращается, сменяясь монокультурами, моновидами, сумевшими приспособиться к антропогенной среде. В качестве примера последних можно привести сорные растения, назвать отдельных представителей животного мира, адаптировавшихся к жизни рядом с человеком (крысы, вороны), паразиты. Далее происходят необратимые изменения в структуре почв, составе атмосферного воздуха и воды. Тенденции изменения видового разнообразия техноценозов и биоценозов обратно пропорциональны. Как следует из доклада Всемирного фонда дикой природы (WWF)2, только за истекшие 50 лет популяции животных, включая млекопитающих, рыб, птиц, рептилий сократились более чем на 68 %, а количество видов животных за прошедшие 100 лет снизилось на четверть. При этом численность людей за данный период увеличилась более чем в четыре раза и сейчас составляет свыше 8 млрд чел.1 Несмотря на демографический переход – процесс, в ходе которого по мере экономического развития общества тенденции роста рождаемости снижаются, а низкой смертности – растут, по разным прогнозам, население Земли в ближайшие десятилетия может приблизиться к отметке в 10 млрд чел.2

Трофическая сеть в природной экосистеме представляет собой разветвленную, сложную структуру пищевых цепей. Переход вещества и энергии от предыдущего звена к следующему сопровождается в природе приблизительно десятикратными потерями.

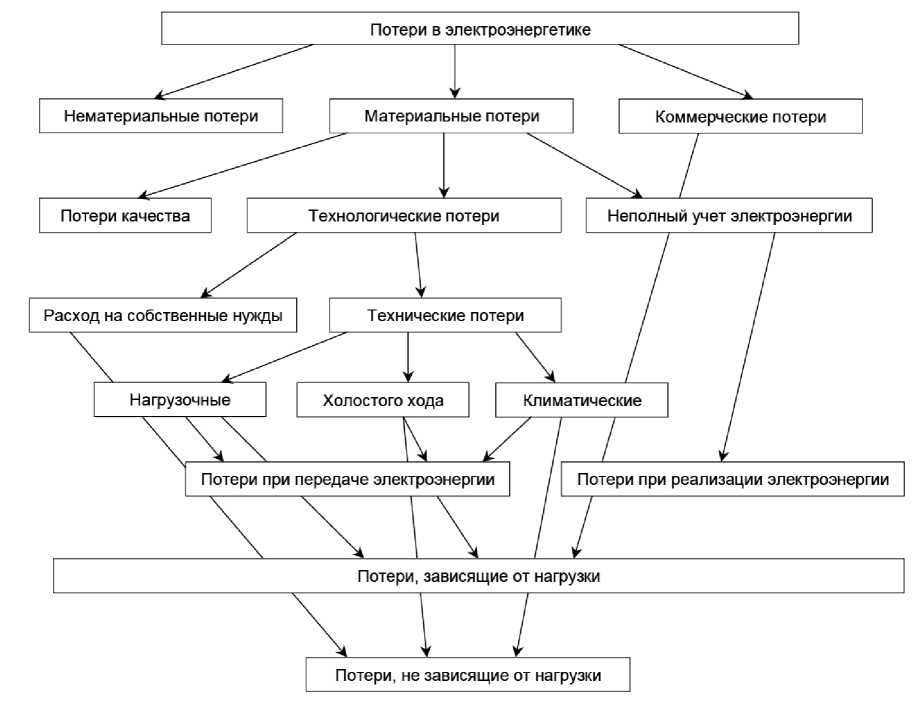

Фактически искусственные техноценозы, создаваемые человеком, представляют собой не что иное, как модернизированный элемент трофической сети, замещающий природных акторов в пищевых цепочках и обеспечивающий более высокую эффективность получения продукта для удовлетворения потребностей людей. Потери и отходы при переработке вещества и энергии существуют в техноценозах, но они значительно ниже, чем в естественных системах. Обобщение различных видов потерь в электроэнергетике представлена на схеме (рис. 2).

Рисунок 2 – Виды потерь в электроэнергетике3

Figure 2 – Types of Losses in the Electric Power Industry

Потери в экономических ценозах как один из примеров расходов в «трофической цепи» формирования добавочной стоимости связаны с размером возможной экономической прибыли и альтернативными издержками, упущенными возможностями наилучшего использования или нерациональным использованием ресурсов экономическим субъектом. При этом относительные потери электроэнергии при ее передаче и распределении в большинстве электрических сетей считаются удовлетворительными, если они не превышают 4–5 %, а потери величиной 10 % – максимально допустимыми.

Выражение оценки эффективности деятельности предприятий производится через показатель макроэкономической рентабельности, среднеотраслевые значения которой для энергетических отраслей российской экономики по производству, передаче и распределению электроэнергии, по данным Росстата, составляют в среднем на десятилетнем аналитическом горизонте 20–28 %1.

Оценка размера потерь (сопутствующих, технологических, неполного учета, качества и др.) с одновременным анализом причин отказов и аварий различных видов оборудования, влияющих на расчет коэффициента установленной мощности, операционных расходов, прибыли, позволяет повысить степень точности расчетов экономической эффективности инвестиционных проектов в энергетике.

При прогнозировании электропотребления потребителей с использованием методов рангового анализа в перечень значимых факторов, по которым составляют рекомендации к применению в конкретных ценозах наиболее рентабельных видов электрогенерирующего оборудования, целесообразно включать уровень и динамику совокупных потерь в различных типах объектов генерации.

Заключение . Проведенные аналогии между процессами био-, техно- и бизнесэволюции позволяют выявить общность законов их развития.

Ценологический подход, первоначально разработанный для технических систем в энергетике, является мощным инструментом анализа устойчивости развития не только технических, но и экономических систем. В современных научных исследованиях он находит широкое применение, в том числе в целях диагностики экономических систем по различным параметрам.

В настоящем исследовании мы пришли к выводу о целесообразности применения инструментария рангового анализа к оценке экономической эффективности функционирования регионального электроэнергетического комплекса.

Список литературы Техноценологический подход в современных научных исследованиях: сущность и преимущества

- Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление. М., 1991. 270 с.

- Гнатюк В.И., Шейнин А.А. Нормирование электропотребления регионального электротехнического комплекса: экономические проблемы энергетического комплекса. М., 2012. 102 с.

- Горбенко А.В. Системный подход в методологии обоснования развития электроэнергетического комплекса при освоении новых рынков // Финансовые рынки и банки. 2023. № 11. С. 151–155.

- Кудрин Б.И. Введение в технетику. Томск, 1993. 552 с.

- Кудрин Б.И. Выделение и описание электрических ценозов // Электромеханика. 1985. № 7. С. 49–54.

- Кудрин Б.И. Исследования технических систем как сообществ изделий – техноценозов // Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник 1980. М., 1981. С. 236–254.

- Лозенко В.К. Использование ценологического подхода для управления малым бизнесом в мегаполисе // Техногенная самоорганизация и математический аппарат ценологических исследований. М., 2005. C. 300–310.

- Лозенко В.К. Менеджеру – основы технознания и технетики // Бизнес-образование. 2002. № 2. С. 53–62.

- Лозенко В.К. Эволюционные законы бизнесценозов // Общая и прикладная ценология. 2007. № 5. С. 39–44.

- Лозенко В.К. Эволюция бизнесукладов и бизнесценозов в экономике. Ламберт, 2013. 115 с.

- Модели и методы прогнозирования электропотребления при управлении объектами регионального электротехнического комплекса / В.И. Гнатюк [и др.] // Математическое моделирование. 2017. Т. 29, № 5. С. 109–121.

- Одум Ю. Основы экологии. М., 1975. 740 с.

- Фуфаев В.В. Экономический ценоз организаций. М. ; Абакан, 2006. 76 с.