Технофильные элементы в особо охраняемых экосистемах западноуральской тайги

Автор: Бахарев Павел Николаевич, Ворончихина Евгения Александровна, Ильиных Сергей Иванович, Лоскутова Надежда Михайловна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Особо охраняемые природные территории

Статья в выпуске: 1-8 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты биогеохимического мониторинга за период 1994-2011 гг., выполняемого в рамках программы летописи природы на территории западноуральских горно-таежных заповедников «Басеги» и «Вишерский» (Пермский край). Основное внимание уделено накоплению технофильных химических элементов в компонентах экосистем. Установлена зависимость техногенного давления на особо охраняемые экосистемы от регионального уровня хозяйственной активности, свидетельствующая о ведущей роли в техногенной нагрузке местных источников загрязнения.

Таежные экосистемы, природные компоненты, химический состав, технофильные элементы, биогеохимические процессы

Короткий адрес: https://sciup.org/148201018

IDR: 148201018 | УДК: 502.3:550.47

Текст научной статьи Технофильные элементы в особо охраняемых экосистемах западноуральской тайги

Западный Урал, в промышленной части которого созданы государственные природные заповедники (ГПЗ) «Басеги» и «Вишерский». Рассматриваемые природно-территориальные образования характеризуются сходством первичных природных условий – они охраняют горнотаежные экосистемы, однотипные по климатическому режиму, геологическим, биологическим характеристикам – но различаются удаленностью от источников техногенного атмохимиче-ского рассеивания и, как следствие, по уровню хозяйственного воздействия.

В научные программы заповедников включен раздел биогеохимического мониторинга, целью которого является контроль атмохи-мической нагрузки с оценкой ответных реакций биотических компонентов на техногенное давление, формирующееся вследствие выпадения технофильных элементов на охраняемую территорию. Наблюдения выполняются по стандартным методикам [1, 2], включающим отбор и химические анализы природных субстратов (снега, почв, фитомассы) на стационарных площадках. Аналитические дан-ные систематизируются по принципу «время-место-компонент» и позволяют оценивать техногенную нагрузку в разрезе годовых и многолетних интервалов времени с учетом ее экосистемной принадлежности. Оценка атмохимического воздействия сопровождается контролем состояний почвенного и растительного покрова. Банк данных, сформированный за период наблюдений, позволяет перейти к анализу накопленной информации. В обобщенном виде результаты оценки атмохимической нагрузки, выраженные суммарным объемом технофильных элементов, поступающих в охраняемые резерваты с воздушными потоками, представлены ниже на рис. 1 и в таблицах 1-3.

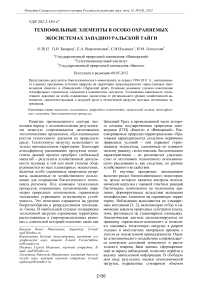

Количественные характеристики атмохи-мической нагрузки свидетельствуют о неоднородности техногенного влияния на рассматриваемые природные объекты в пространственном и временном аспектах. Это наглядно иллюстрирует приведенная ниже диаграмма средних годовых объемов атмосферного выпадения химических элементов на заповедные территории.

В связи с отсутствием официальных количественных показателей для оценки суммарной атмохимической нагрузки при интерпретации результатов наблюдений использованы базовые показатели, полученные расчетным путем: ФУ – фоновый уровень атмохими-ческой нагрузки; РО – расчетный объем естественного атмосферного выпадения химических элементов. Первый показатель – ФУ – рассчитан по элементному составу атмосферной пыли в европейской России [3] с учетом среднего годового объема ее выпадения в границах заповедников. Значения второго показателя – РО – являются производными от объема минеральной пыли, поступающей в воздушную среду вследствие природного источника – дефляции почвенного субстрата. Оба показателя, полученные расчетным путем, для значительной части элементов в составе атмохими-ческой нагрузки имеют близкие количественные значения, что подтверждает их объективность (табл. 1).

Рис. 1. Расчетный, нормативный (фоновый) и фактический среднегодовые объемы выпадения технофильных элементов из атмосферы на особо охраняемые горно-таежные территории Западного Урала

Таблица 1. Состав элементов и их концентрация в атмохимических потоках, поступающих в охраняемые экосистемы

|

Элемент |

Расчетный объем естественного рассеивания (РО), г/га в год |

Фоновый уровень (ФУ) [3], г/га в год |

Средняя за пятилетия кратность превышения расчетных показателей РО/ФУ фактическим объемом технофиль-ных элементов, поступающих в охраняемые экосистемы |

|||||

|

ГПЗ «Басеги» |

ГПЗ «Вишерский» |

|||||||

|

19951999 |

20002004 |

20052009 |

20102011 |

19951999 |

2010 - 2011 |

|||

|

As |

7,71 |

0,00 |

0/0 |

0,3/0 |

0,2/0 |

1,8/0 |

0/0 |

0/0 |

|

Be |

3,59 |

0,00 |

0,1/0 |

0,1/0 |

0,2/0 |

0/0 |

0,03/0 |

0/0 |

|

Cd |

0,31 |

0,30 |

0,8/0,9 |

9,1/9,2 |

4,5/4,6 |

7,7/7,8 |

0/0 |

5,8/5,9 |

|

Pb |

23,92 |

53,82 |

2,7/1,2 |

9,1/4,1 |

6,0/2,7 |

1,2/0,5 |

0,9/0,4 |

0,3/0,2 |

|

Zn |

50,23 |

364,78 |

15,6/2,2 |

53,5/7,3 |

42,3/5,8 |

5,4/0,7 |

7,2/1,0 |

9,9/1,5 |

|

Sb |

2,99 |

0,00 |

0,3/0 |

0,8/0 |

1,1/0 |

1,1/0 |

0/0 |

1,2/0 |

|

Ni |

65,78 |

34,09 |

0,6/1,1 |

1,1/2,1 |

0,5/1,0 |

0,2/0,5 |

0,1/0,3 |

0,2/0,5 |

|

Cu |

17,94 |

59,80 |

3,1/0,9 |

17,5/5,3 |

5,6/1,7 |

4,5/1,4 |

0,7/0,5 |

4,3/1,4 |

|

Cr |

56,21 |

31,10 |

2,1/3,7 |

8,1/14,7 |

3,2/5,8 |

0,1/0,5 |

0,5/0,9 |

0,1/0,2 |

|

Sr |

227,24 |

0,00 |

0,1/0 |

0,5/08 |

1,9/0 |

0,3/0 |

0,2/0 |

0,9/0 |

|

V |

59,80 |

29,90 |

0,5/0,9 |

2,1/4,1 |

2,6/5,1 |

0,2/0,4 |

0,2/0,4 |

0,1/0,2 |

|

Mn |

508,30 |

310,96 |

1,1/1,7 |

2,3/3,7 |

0,9/1,5 |

1,1/1,8 |

0,5/0,7 |

0,9/1,4 |

Сравнительный анализ расчетных и фактических данных свидетельствует, что в начальный период наблюдений (в 1995-1999 гг.) атмо-химические потоки, поступающие в ГПЗ «Басе-ги», имели более высокую элементную насыщенность по сравнению с теми, которые распространялись на ГПЗ «Вишерский». Их состав выражался геохимической ассоциацией с доминированием цинка, объем атмосферного поступления которого в экосистемы ГПЗ «Басеги» в среднегодовом выражении в 16 раз превышал расчетный фоновый показатель РО: Zn 16/2 > Pb3/1 > Cr2/4 > Cu3/1 > Mn, V, Ni …На протяжении того же пятилетия (1995-1999 гг.) объем выпадения технофильных элементов в ГПЗ «Вишерский» был на уровне или ниже расчетных фоновых показателей, свидетельствуя о естественном геохимическом режиме развития горно-таежных экосистем.

В конце 90-х гг. ситуация начала меняться. Суммарный объем атмосферного поступления химических элементов на территорию ГПЗ «Ба-сеги» увеличился в разы и держался на высоком уровне до 2007 г. Наиболее напряженным был 2004 г., когда суммарный объем выпадения тех-нофильных элементов достиг 7528,7 г/га (при фоновой норме 1024,0 г/га). В последующие годы наметилась тенденция к снижению нагрузки, которая в ГПЗ «Басеги» продолжается до настоящего времени. В 2010-2011 гг. в противовес сокращению объема атмохимического рассеивания, характерного для ГПЗ «Басеги», зафиксировано нарастание техногенной нагрузки на экосистемы ГПЗ «Вишерский». Наиболее существенную роль в этом сыграло увеличение концентрации цинка в атмохимическом потоке (см. в табл.1). Изменения проявились не только в объемах выпадения элементов, но и в структуре нагрузки, обусловившей различия геохимических ассоциаций:

-

• в ГПЗ «Басеги» – Cd 8/8 > Zn 5/1 > Cu 5/1 > Mn 1/2 > As 2 > Pb, Cr,V…

-

• в ГПЗ «Вишерский» – Zn 10/2 > Cd 6/6 > Cu 4/1 > Mn 1 > Pb, Cr,V…

Изменение состава технофильных элементов в атмохимической нагрузке и увеличение объемов рассеивания в ГПЗ «Вишерский»

свидетельствуют о смещении техногенного ареала в северном направлении. По времени проявления изменения совпали с активизацией освоения запасов северной части Верхнекамского месторождения ископаемых солей, поэтому могут рассматриваться как следствие региональной хозяйственной деятельности.

Специфику выявленных геохимических ассоциаций определяют тяжелые металлы. Их экологическая опасность обусловлена склонностью к биопоглощению и устойчивостью в природной среде, поэтому даже небольшие по объему, но длительные по времени атмохимические нагрузки могут привести к формированию техногенных геохимических аномалий с необратимыми экологическими деформациями. Роль важнейшего природного субстрата, аккумулирующего технофильные элементы, играет насыщенный органическим веществом верхний слой почвы, включающий генетические горизонты А 0 (подстилка) и А 1 А 2 (гумусово-аккумулятивный). При равной атмохимической нагрузке адсорбционной емкостью именно этого биогеохимического барьера определяется возможность формирования очага загрязнения, поэтому программой мониторинга предусмотрен контроль аккумуляции элементов в почвенном субстрате (табл. 2).

Таблица 2. Среднее за пятилетия содержание элементов в почвенном субстрате, в мг/кг сухой почвы

|

Элемент |

Кларк для почв [6] |

ГПЗ «Басеги» |

ГПЗ «Вишерский» |

||||||

|

1995-2000 гг. |

2006-2010 гг. |

1995-2000 гг. |

2006-2010 гг. |

||||||

|

А 0 |

А1А2 |

А 0 |

А1А2 |

А 0 |

А1А2 |

А 0 |

А1А2 |

||

|

As |

12,00 |

0,00 |

0,00 |

2,97 |

2,41 |

0,00 |

0,00 |

3,33 |

2,23 |

|

Be |

6,00 |

0,61 |

0,87 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,95 |

1,60 |

|

Cd |

0,52 |

0,31 |

0,16 |

0,37 |

0,41 |

0,00 |

0,00 |

0,34 |

0,23 |

|

Pb |

40,00 |

38,35 |

26,51 |

31,70 |

32,84 |

18,56 |

18,01 |

24,58 |

17,36 |

|

Zn |

84,00 |

105,17 |

102,58 |

251,62 |

128,98 |

71,18 |

67,93 |

76,72 |

68,25 |

|

Sb |

5,00 |

0,00 |

0,00 |

1,44 |

1,37 |

0,13 |

0,21 |

0,78 |

0,47 |

|

Ni |

110,00 |

20,71 |

31,25 |

42,68 |

40,16 |

19,43 |

29,06 |

18,92 |

29,13 |

|

Cu |

30,00 |

24,18 |

31,83 |

25,43 |

34,91 |

11,32 |

19,21 |

13,28 |

18,33 |

|

Cr |

94,00 |

59,10 |

121,58 |

92,43 |

162,03 |

36,91 |

69,64 |

49,22 |

87,53 |

|

Sr |

380,00 |

47,00 |

98,16 |

68,31 |

102,17 |

49,77 |

54,17 |

88,89 |

72,48 |

|

V |

100,00 |

36,83 |

93,17 |

90,36 |

116,78 |

73,56 |

97,15 |

71,98 |

97,76 |

|

Mn |

850,00 |

1275,00 |

1218,85 |

2139,00 |

2112,00 |

864,17 |

733,90 |

1000,14 |

807,80 |

|

Всего |

1776,52 |

1607,36 |

1724,96 |

2746,31 |

2734,06 |

1177,54 |

1089,29 |

1349,13 |

1203,17 |

Наблюдения выявили почвенную аккумуляцию технофильных элементов в ГПЗ «Басеги», где суммарная элементная насыщенность почв к 2010 г. относительно 1995 г. увеличилась в полтора раза. В составе накапливающихся элементов преобладает цинк с коэффициентом концентрации 2,98 (в горизонте А0), 1,54 (в горизонте А1А2). Столь существенное превышение элементной насыщенности верхнего почвенного горизонта над ниже расположенным свидетельствует об атмосферном поступлении цинка в почву. В текущий период (2010-2011 гг.) почвенно-геохимическая ассоциация элементов включает: Zn3,0>Mn 2,5 > Cr1,7 > Cu, V1,2 >Cd 1>Pb, Ni, As…Существенные отличия почвенногеохимической ассоциации элементов от атмо-химической являются результатом пролонгиро-ванности последствий техногенного рассеивания предыдущих лет, которое привело к устойчивому обогащению почвенно-биотических компонентов охраняемых экосистем цинком и марганцем. Пролонгированность техногенного давления на экосистемы отчетливо проявляется при сопоставлении уровней нагрузки на компоненты экосистем, рассчитанных по суммарному показателю химического загрязнения - ZC [4, 5].

Значения ZC свидетельствуют, что снижение объемов атмохимического выпадения элементов не сопровождается уменьшением их концентрации в почвах и растительности (табл. 3).

Таблица 3. Оценка экологической нагрузки на компоненты охраняемых экосистем по суммарному показателю загрязнения (Z C )

|

Природные компоненты |

Средние для пятилетий значения Z C (предел нормы 16,0) |

|||||

|

ГПЗ «Басеги» |

ГПЗ «Вишерский» |

|||||

|

19951999 |

20002004 |

20052009 |

20102011 |

19951999 |

20102011 |

|

|

атмосферные осадки (пыль) |

13,0 |

60,5 |

32,5 |

13,0 |

3,5 |

12,5 |

|

почва |

1,6 |

2,1 |

2,7 |

3,1 |

1,0 |

1,2 |

|

растительность (листва Betula pubescens) |

2,1 |

2,9 |

2,9 |

2,7 |

1,5 |

2,9 |

Выводы: наблюдения показали, что рассматриваемые экосистемы, несмотря на изъятие из хозяйственного оборота, испытывают существенную техногенную нагрузку вследствие ат-мохимического переноса загрязнителей. Уровень нагрузки определяется близостью источников техногенного рассеивания и в наибольшей степени проявился в экосистемах ГПЗ «Басеги», длительное время находившегося в ареале рассеивания объектов добычи и переработки углей Кизеловского бассейна и других промышленных объектов. Атмохимическое воздействие, оцененное по показателю ZC применительно к содержанию технофильных элементов в атмосферных потоках, за годы наблюдений менялось в пределах категорий «чрезвычайное» / «удовлетворительное». На фоне «пульсирующей» динамики экологического состояния воздушной среды насыщенность технофильными элементами почв и растительности на протяжении всего периода характеризовалась единой устойчивой тенденцией к обогащению.

Список литературы Технофильные элементы в особо охраняемых экосистемах западноуральской тайги

- Алексеенко, В.А. Экологическая геохимия. -М., 2000. 627 с.

- Ворончихина, Е.А. Основы ландшафтной хемоэкологии: учебное пособие/Е.А. Ворончихина, Е.А. Ларионова. -Пермь: Перм.ун-т, 2002. 146 с.

- Сает, Ю.А. Геохимия окружающей среды/Ю.А. Сает и др. -М.: Недра, 1990. 335 с.

- Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия. Утв. ГНТУ Минприроды РФ 30.11.1992. -М., 1992. 54 с.

- Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. СанПиН 2.1.7-1287-03. -М., 2007. 12 с.

- Овчинников, Л.Н. Прикладная геохимия. -М.: Недра, 1990. 248 с.