Техногенная деградация почв нефтедобывающих районов Южного Предуралья

Автор: Ахметов Ринат Маратович, Хусаинов Шамиль Махмутович, Лешан Ирина Юрьевна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Экосистемы

Статья в выпуске: 5-2 т.13, 2011 года.

Бесплатный доступ

В данной статье рассмотрена техногенная трансформация почв в зоне влияния нефтедобывающих производств, проведен анализ содержания токсикантов в нефтях, нефтепромысловых сточных водах.

Нефть, почвы, тяжелые металлы, радиоактивность, попутные рассолы

Короткий адрес: https://sciup.org/148200401

IDR: 148200401 | УДК: 632.12

Текст научной статьи Техногенная деградация почв нефтедобывающих районов Южного Предуралья

Разработка месторождений горючих полезных ископаемых приводит к серьезной нагрузке на природную среду. На территории Южного Предуралья (в пределах Башкортостана) нефтедобывающая индустрия размещена в основном в юго-западных, западных и северо-западных районах. Через данную территорию проходят также многочисленные магистральные нефтяные трубопроводы транзитом на Запад и на нефтеперерабатывающие предприятия Уфы. С начала получения первой промышленной нефти в Башкортостане (1932 г.) на нефтяных месторождениях пробурено более 55000 скважин и добыто около 1,5 млрд т нефти. На нефтепромыслах теряется до 3,5 % добываемой нефти. При аварийных выбросах на почву попадает от 45 – 103 до 5032 – 16300 м3 рассола, 2 – 5 т нефти, загрязняя до 72000 м2 наземной поверхности в год [1].

В республике, по данным И.М. Габбасовой [4], площадь загрязненных нефтью и нефтепромысловыми сточными водами (НСВ) земель составляет несколько десятков тысяч гектар. Наиболее интенсивному техногенному воздействию подвержены земли на Шкаповском, Туймазинском, Арланском месторождениях. Как уже отмечалось выше, деятельность нефтедобывающих предприятий осуществляется практически на всей территории Западного Башкортостана свыше 70 лет. В результате аварийных разливов сырой и товарной нефти, нефтепродуктов, буровых сточных вод, НСВ в почве происходят геохимические преобразования: 1) морфологические изменения в генетических горизонтах и почвенном профиле; 2) изменения химических свойств и химического состава; 3) изменения физико-химических свойств (состав ППК, засоление и осолонцевание, появление гидрофобности); 4) изменения физических свойств почв, ведущие к изменению водно-воздушного режима; 5) из-

менения в численности, составе и биологической активности почвенного биоценоза (микроорганизмы, педофауна, альгоценозы и др.). Все это многообразие негативных процессов ведет к деградации почв, ухудшению почвенного плодородия, нарушению экологии почв и ландшафтов, ингредиенты (углеводороды, тяжелые металлы, соли, различные компоненты буровых растворов), попадая в сельскохозяйственные растения, снижают качество продукции.

До сих пор считалось, что наиболее опасны для природной среды содержащиеся в составе нефтяных отходов углеводороды, однако в последние десятилетия в составе нефти, газа и пластовых вод были обнаружены десятки различных металлов, галогенов и радиоактивных элементов. Таким образом, одной из основных причин техногенной нагрузки на почвы является их загрязнение различными токсикантами, в том числе тяжелыми металлами (ТМ) и радиоактивными элементами (РЭ). В таблице 1 приведены данные по техногенному высвобождению РЭ при отдельных видах хозяйственной деятельности. Поступление радия, радона и продуктов их распада при добыче нефти и природного газа превосходит эмиссию радона при сжигании угля и в ядерной энергетике. Радиоактивность нефтей палеозойских отложений Южного Урала колеблется от 100 до 550 имп/мин на 1 г нефти [5]. Фоновая радиоактивность нефтей равна 100 – 300 имп/мин. Выявляется тенденция к увеличению радиоактивности нефтей от более древнего возраста (девон) к нефтям более молодым (карбон и пермь). Это характерно не только для нефтей крупных стратиграфических комплексов, но и для нефтей отдельных горизонтов внутри этих комплексов.

На фоне общей тенденции изменения радиоактивности нефтей с глубиной и возрастом значительно распространены нефти с аномальной радиоактивностью. Эти нефти приурочены или прилегают к территориям с тектоническими нарушениями, например линия аномальной радиоактивности от Игровского до Культюбинского месторождениям.

Таблица 1. Относительные уровни эмиссии некоторых радионуклидов, пересчитанные на поток ионизирующей энергии (Дж/с) [8]

|

Радионуклид |

Ядерная энергетика, включая добычу руд (1981 г.) |

Сжигание угля (1980 г.) |

Добыча природного газа и нефти |

Глобальная природная эмиссия |

|

222Rn |

53000 |

3000 |

75000 |

120000000 |

|

226Ra |

0,22 |

10 |

20 |

1100 |

|

210Pb |

8 |

26 |

18 |

19000 |

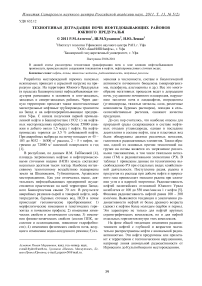

Здесь радиоактивность нефтей составляет 300 – 550 имп/мин. С увеличением радиоактивности отмечается тенденция к увеличению удельного веса нефтей, содержания смол и асфальтенов (рис. 1). Носителями радиоактивности в нефтях, очевидно, являются металлорганические комплексы, высшие ароматические углеводороды и сернистые соединения. В нефти содержатся 10-8 – 10-4 г/т радиоактивных элементов.

Рис. 1. Корреляция плотности нефтей с их различными характеристиками [2, 3, 5].

Прим. 1 – радиоактивность нефтей (имп/мин), 2 – сумма смол и асфальтенов (%), 3 – содержание серы (%)

В нефтях отмечается также значительные содержания ТМ, они составляют десятки и сотни г/т. Значительные концентрации тяжелых металлов и радионуклидов содержатся также в пластовых рассолах.

В 80-х годах прошлого века на Ромашкинском и Шкаповском месторождениях стали известны факты интенсивного отложения радиоактивных осадков на технологическом оборудовании товарных парков и на установках подготовки нефти. Техногенные радиоактивные загрязнения, связанные с нефтедобычей, проявляются и в других регионах России. На площадях в десятки и сотни гектаров мощность дозы гамма-излучения составляет от 100 до 1000 мкР/час, достигая 3 мР/час в местах очистки технологического оборудования. Радиоактивное загрязнение образуется также при многочисленных порывах нефтепроводов и водоводов. Прогнозируется, что при сохранении существующего положения районы нефтедобычи могут стать зонами экологического бедствия. Общее радиоэкологическое воздействие нефтепромыслов на окружающую среду в тысячи раз превышает воздействие АЭС [2, 3, 7].

Основная масса радиоактивных элементов накапливается в различных шламонакопителях, нефтешламовых амбарах. Основная причина появления радия в пластовых флюидах нефтяных месторождений — выщелачивание и ионный изотопный обмен. В результате на Ромашкинском месторождении происходит вынос радиоактивного радия, причем максимум наблюдается в первые 2–3 года эксплуатации. При увеличении обводненности добываемой нефти до 60 % и более поступление радионуклидов резко снижается (на 2 порядка). Объем загрязненных радионуклидами отходов (осадков) достигает 5000 м3/год, содержание радиобарита в них достигает 90 %.

Как уже отмечалось, шламонакопители, в особенности земляные амбары, являются серьезным источником загрязнения природной среды, так как они эксплуатируются в течение нескольких десятилетий. Вопросам утилизации нефтяных шламов (отходов) и ликвидации амбаров уделяется недостаточное внимание; при этом система мониторинга загрязнения природных объектов предусматривает контроль только концентрации нефти и хлоридов.

В то же время, дозиметрические измерения на базе капитального ремонта ППН НГДУ «Аксаков-нефть» (пос. Сухоречка) показали фон 292 мкР/ч (при норме 30 мкР/ч), а в нефтяном амбаре – 655 (4-ый диэмульсатор) и свыше нескольких тыс. мкР/ч (3-й диэмульсатор) [7].

В шламонакопителях (амбарах) НГДУ «Туйма-занефть» происходит накопление ТМ. В неорганической части нефтешлама из амбара УКПН–5 обнаружены (% вес.): бериллий, германий, олово, галлий, кадмий, кобальт – 10–2; мышьяк, скандий, свинец, ниобий, ванадий, никель, хром, цирконий, торий, уран – 10–3; марганец, молибден, медь, цинк, стронций – 10-1; титан – 0,2; железо, барий – 1,0.

Общий объем эмиссии токсичных ТМ в природную среду при добыче, транспорте, переработке нефти, сжигании жидкого и газообразного топлива никогда не определялся. Если учесть, что только на нефтяных месторождениях Татарстана и Башкортостана добыто более 3,5 млрд. т нефти и около ста млрд. м3 пластовых вод, в природную среду попали десятки тыс. т токсичных ТМ и РЭ.

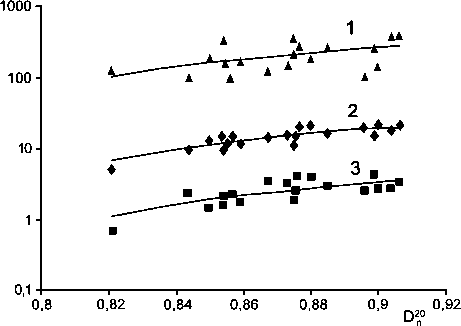

Другим источником загрязнения природной среды, в частности почв, являются попутные рассолы. Сточные воды нефтяных месторождений весьма высокоминерализованные. Маркером загрязнения почв и природной гидросферы были приняты ионы хлора (рис. 2).

----------1 -----2

Рис. 2. Динамика добычи пластовых рассолов и содержания хлор-иона в водах зоны активного водообмена на территории Арланского месторождения.

Прим. 1 – динамика добычи пластовых рассолов; 2 – изменение концентраций хлор-иона в подземных водах зоны активного водообмена

Cs Li Rb

170 190 210 230 250 270 290 310 M, г/дм3

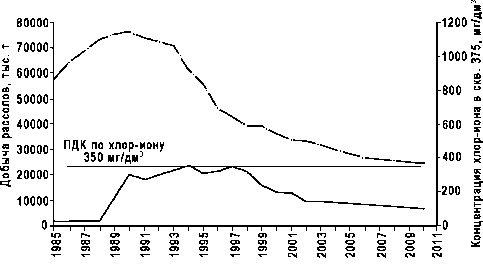

Рис. 3. Связь содержаний щелочных элементов с минерализацией растворов [1].

Мощность зоны высокометаморфизованных хлоркальциевых рассолов в Предуральском прогибе составляет 5 – 7 км, а содержание CaCl 2 достигает 40 – 50 % и более. В рассолах природного происхождения и особенно хлоридного кальциевого состава высоки содержания редких элементов, в том числе щелочных металлов (рис. 3).

Максимальные концентрации редких щелочных элементов в метаморфизованных рассолах составляет (мг/дм3): Li до 700, Rb до 100, Cs до 10.

В отношении нефтепродуктов ситуация не проста. ПДК нефтепродуктов в почвах в большинстве стран не установлен, так как он зависит от сочетания многих факторов: типа, состава и свойства почв и грунтов , климатических условий, состава нефтепродуктов, типа растительности, типа землепользования. Эти нормы должны вырабатываться для конкретного района и для конкретного типа почв, на основе анализа множества данных о воздействии нефтепродуктов на различные компоненты экосистем и на здоровье человека. Максимально допускаемый уровень содержания в почвах нефти и нефтепродуктов в России также не установлен и не закреплен в нормативных документах. Из-за сложного состава нефтепродуктов как биоразлагающих-ся загрязнителей и чрезвычайно большого разнообразия биоклиматических, ландшафтногеохимических и других, не менее важных для расщепления, новообразования, миграции и накопления нефтепродуктов природных условий, как было сказано выше, в принципе, для России невозможно принять единый уровень предельной концентрации. Программа геолого-экологического картирования России, опираясь на нормативы, принятые в Нидерландах, рекомендовала следующие критерии нормирования нефтепродуктов в почвах:

-

1. Допустимые уровни - до 50 мг/кг,

-

2. Умеренно опасные и опасные от 50-100 до 100-1000,

-

3. Чрезвычайно опасные выше 1000- 5000.

По оценке Локкарда с соавторами [6], токсический эффект нефти отмечается при содержании выше 2 %. В результате исследования самоочисти-тельного потенциала почв выявлено, что самоочищение угнетается при содержании нефтепродуктов в почве от 500 мг/кг и выше. В таблице 2 представлены данные наших исследований по состоянию почв в зоне влияния Арланского месторождения.

Таблица 2. Химический состав водных вытяжек и содержание нефтепродуктов в почвах Арланского месторождения

|

Объект |

Состав водной вытяжки |

Нефте-продук-ты,мг/кг |

||||||||

|

pH |

% / моль на 100 г почвы |

|||||||||

|

сухой остаток |

CO3 2- |

HCO 3 - |

Cl- |

SO4 2- |

Ca 2+ |

Mg 2+ |

Na++K+ |

|||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

УПС «Гремячий ключ» |

7,16 |

0,084 |

отс. |

0,054 0,88 |

0,012 0,34 |

0,012 0,25 |

0,004 0,25 |

1,47 |

отс. |

3847,0 |

|

НСП «Кереметево» |

6,86 |

0,062 |

отс. |

0,023 0,38 |

0,017 0,48 |

0,010 0,20 |

0,030 0,15 |

0,001 0,05 |

0,020 0,86 |

2003,0 |

|

КНС-19 |

7,44 |

0,366 |

отс. |

0,069 1,13 |

0,183 5,16 |

0,005 0,10 |

0,010 0,50 |

0,002 0,20 |

0,131 5,69 |

934,0 |

|

КНС-33 |

7,60 |

0,126 |

отс. |

0,072 |

0,019 |

0,023 |

0,040 |

0,001 |

0,004 |

458,0 |

|

1,18 |

0,53 |

0,47 |

0,20 |

0,05 |

1,93 |

|||||

Окончание таблицы 2

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

СУН «Ангаясак» |

6,94 |

0,049 |

отс. |

0,017 0,28 |

0,010 0,29 |

0,012 0,25 |

0,001 0,05 |

0,001 0,05 |

0,017 0,72 |

841,0 |

|

СУН «Ангаясак» |

7,23 |

0,048 |

отс. |

0,029 0,48 |

0,009 0,24 |

0,007 0,15 |

0,002 0,10 |

0,002 0,15 |

0,014 0,62 |

2618,0 |

|

1,5 км на юг от д. Юсупово |

6,66 |

0,045 |

отс. |

0,021 0,35 |

0,012 0,34 |

0,007 0,14 |

0,007 0,35 |

0,003 0,25 |

0,005 0,23 |

3534,0 |

|

Донные отложения озера Мал. Елань |

7,06 |

0,221 |

отс. |

0,026 0,43 |

0,054 1,52 |

0,084 1,76 |

0,057 2,85 |

0,008 0,70 |

0,004 0,16 |

792,0 |

|

Донные отложения оз. Грязное |

6,56 |

0,145 |

отс. |

0,020 0,33 |

0,028 0,78 |

0,062 1,30 |

0,032 1,60 |

0,007 0,55 |

0,006 0,26 |

3243,0 |

Таким образом, загрязнение почв нефтью и НСВ приводит к их техногенной метаморфизации, что, естественно, требует незамедлительных мер по мониторингу природных сред в пределах территорий промышленной активности нефтедобывающих и перерабатывающих предприятий, с внедрением мер минимизации антропогенных воздействий как на почву, так и на другие компоненты природной среды.

Список литературы Техногенная деградация почв нефтедобывающих районов Южного Предуралья

- Абдрахманов Р.Ф. Гидрогеоэкология Башкортостана. Уфа: Информреклама, 2005. 344 с.

- Абдрахманов Р.Ф., Ахметов Р.М. Радиоактивные элементы в нефтедобывающих и горнопромышленных системах Южного Урала//Новые идеи в науках о земле: сб. материалов. М., 2007. С. 187-189.

- Ахметов Р.М., Абдрахманов Р.Ф. Тяжелые металлы и радиоактивные элементы в горнопромышленных отходах Южного Урала и Предуралья//Геологический сборник. Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2009. С. 253-257.

- Габбасова И.М. Деградация и рекультивация почв Башкортостана. Уфа: Гилем, 2004. 284 с.

- Зуфарова Н.А. Органическое вещество и нефтегазоносность верхнепротерозойских образований Башкирии. М.: Наука, 1976. 107 с.

- Крайнов С.Р., Рыженко Б.Н., Швец В.М. Геохимия подземных вод. Теоретические, прикладные и экологические аспекты. М.: Наука, 2004. 677 с.

- Минигазимов Н.С. Охрана и рациональное использование водных ресурсов в нефтяной промышленности: Автореф. дис. д-ра техн. наук. Екатеринбург, 2000. 45 с.

- Очкин А.В., Бабаев Н.С., Магомедбеков Э.П. Введение в радиоэкологию: учеб. для вузов. М.: ИздАТ, 2003. 199 с.