Техногенное воздействие на сезонную динамику состояния коры у кустарниковых и древесных форм на примере шиповника обыкновенного (Rosa acicularis L.) и березы повислой (Betula pendula Roth.)

Автор: Лебедева В.П., Сорокина Г.А., Репс еД., Гаевский Н.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 11, 2015 года.

Бесплатный доступ

С целью расширения списка видов растений-индикаторов состояния городской среды были исследованы термоиндуцированные кривые нулевого уровня флуоресценции хлорофилла у феллодермы шиповника обыкновенного (Rosa acicularis L.) и березы повислой (Betula pendula Roth) в ходе сезонных изменений состояния фотосинтетического аппарата, а также в период искусственного выхода растений из состояния зимнего покоя. Флуоресценцию возбуждали фотохимически неактивным зеленым светом одновременно с нагревом образцов феллодермы от 30 до 80 °С со скоростью 8 град/мин (флуориметр «Фотон-11», СФУ, Россия). Состояние растений оценивали на основе отношения (R2) низко- (Флнт) и высокотемпературного (Флвт) максимумов на термоиндуцированных кривых флуоресценции. Состояние участков городской среды определяли по физико-химическим показателям смывов с листьев растений. Величина R2 у растений в состоянии зимнего покоя обычно меньше 0,1; в период активной вегетации R2 > 1. В переходные периоды: осень-зима, зима-весна отношение R2 было выше у растений с загрязненных участков. Эта закономерность повторялась и при искусственном прерывании зимнего покоя. Различия физико-химических показателей загрязнения городской среды на опытных площадках были сопоставимы с различиями относительных показателей состояния растений (ОПС = R2(q/R2(i

Загрязнение атмосферы, биоиндикация, флуоресценция хлорофилла, зимний покой растений, шиповник, береза

Короткий адрес: https://sciup.org/14084049

IDR: 14084049 | УДК: 574.24;

Текст научной статьи Техногенное воздействие на сезонную динамику состояния коры у кустарниковых и древесных форм на примере шиповника обыкновенного (Rosa acicularis L.) и березы повислой (Betula pendula Roth.)

Введение. Растения в городской среде подвергаются комплексному влиянию целого ряда загрязняющих веществ, воздействие которых негативно отражается на физиологическом состоянии и сезонной ритмике деревьев и кустарников.

Широкое применение для ранней диагностики повреждений растений, вызванных загрязнением окружающей среды, находят методы биологического контроля, которые основаны на регистрации суммарного токсического эффекта [3]. Одним из таких методов, дающих оперативную информацию о сезонном физиологическом состоянии растения, а также об эффективности запасания световой энергии, является регистрация термоиндуцированных изменений нулевого уровня флуоресценции (ТИНУФ) хлорофилл-содержащих тканей растений в диапазоне 25–80 оС [6].

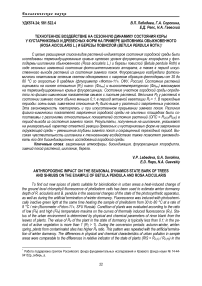

Теоретической основой применения метода являются различия агрегированности составляющих хлорофилл-белковых комплексов, что отражается в качественных и количественных показателях кривых ТИНУФ в летнее и зимнее время [6] (рис. 1). В период активного метаболизма на кривых ТИНУФ присутствуют два пика – низкотемпературный (50–55 оС), связанный с инактивацией реакционного центра фотосистемы 2 и высокотемпературный (65–70 оС), обусловленный «разгоранием» флуоресценции хлорофилл-белкового комплекса ФС1 [2, 6, 8]. В период зимнего покоя низкотемпературный максимум отсутствует, положение высокотемпературного максимума смещается в область больших температур (68–73 оС), амплитуда высокотемпературного максимума относительно исходного уровня флуоресценции (при 30 оС) увеличивается. Количественным показателем различий кривых ТИНУФ в летнее и зимнее время может выступать отношение интенсивности флуоресценции в низкотемпературном и высокотемпературном максимумах – R 2 [6]. Для периода зимнего покоя характерны низкие значения R 2 (0,02–0,25), возрастающие при переходе растений к активному метаболизму до 1,0–2,5 [1].

Рис. 1. Общий вид кривых термоиндуцированных изменений нулевого уровня флуоресценции березы повислой в период активной вегетации ( ······· ) и в состоянии зимнего покоя ( --- )

Ранее было показано, что стрессовое воздействие загрязнения как на хвойные, так и на лиственные растения приводит к уменьшению глубины покоя, а также к более раннему выходу из этого состояния в весенний период [4, 5, 7, 9].

Цель исследования : сравнительное изучение сезонных изменений термоиндуцированных кривых нулевого уровня флуоресценции у шиповника обыкновенного ( Rosa acicularis L.) и березы повислой (Betula pendula Roth. ) для расширения списка видов растений-индикаторов состояния городской среды.

Были поставлены следующие задачи :

-

- изучить сезонную вариабельность ТИНУФ у феллодермы шиповника обыкновенного и березы повислой в условиях разной антропогенной нагрузки;

-

- оценить глубину зимнего покоя у растений шиповника обыкновенного и березы повислой, произрастающих на относительно чистом (контрольном) и загрязненных участках, при искусственном выведении растений из состояния зимнего покоя в лабораторных условиях;

-

- провести количественную оценку антропогенного воздействия на основе предложенного относительного показателя состояния растений (ОПС).

Объекты и методы исследования. Экземпляры взрослых растений шиповника обыкновенного (Rosa acicularis L. ) и березы повислой ( Betula pendula Roth.) произрастали в черте г. Красноярска (Октябрьский район ) на выбранных пробных площадках (ПП) с разным характером антропогенного воздействия:

-

П П1 (контроль) – хорошо освещенная лесная опушка березняка разнотравного, относительно чистый район, окруженный густой сетью тропинок;

-

П П2 – обочина лесной тропы (ширина около 1,5 м), по которой осуществляется интенсивное пешеходное движение, основные стрессирующие факторы – запыление, механическое повреждение растений;

ПП3 – обочина автомобильной дороги (ширина около 1,5 м), вдоль которой осуществляется интенсивное движение автотранспорта, стрессирующие факторы – химическое загрязнение, обусловленное высоким содержанием оксидов серы и азота в выхлопных газах автотранспорта.

Образцы феллодермы для флуоресцентного анализа отбирали ежемесячно у трехлетних побегов растений: березы – с апреля 2011 г. по март 2012 г., шиповника – с сентября 2012 г. по апрель 2013 г. Пробы листьев шиповника и березы для контроля уровня атмосферного загрязнения на всех пробных площадях отбирали в один день в июле 2012 г.

Поверхностные смывы получали многократной промывкой навески листьев (5 г) дистиллированной водой до конечного объема 100 мл. В смывах определяли наличие взвеси по ослаблению света ( λ = 500 нм) при помощи фотометра ИПС-03 (ООО «ОМИКРОН», г. Красноярск, Россия), кислотность (рН) и электропроводность ( µ S) среды измеряли на приборе Watertest (Hanna Instruments, Германия). Термоиндуцированные изменения нулевого уровня флуоресценции хлорофилла регистрировали на флуориметре «Фотон-11» (СФУ, Россия). Нагрев образцов, погруженных в воду, производили со скоростью 8 град/мин в диапазоне от 30 до 80 оС; флуоресценцию возбуждали слабым фотохимически неактивным светом от зеленого светоизлучающего диода (510– 550 нм).

Выход растений из состояния зимнего покоя (февраль 2012 г.) стимулировали помещением срезанных побегов в сосуды с водой в условия комнатной температуры и естественного фотопериода. Показателем состояния растений в переходные периоды и глубины покоя в зимний период служило отношение низко- (Фл нт ) и высокотемпературного (Фл вт ) максимумов флуоресценции:

R 2 = Фл нт /Фл вт .

Относительный показатель состояния растений рассчитывали как

ОПС = R2(О)/R2(К), где R2(О) и R2(К) – среднее значение отношения R2 в исследуемом и контрольном районах соответственно. Все измерения проводили в трех повторностях, рассчитывали среднее значение и стандартное отклонение.

Результаты исследования и их обсуждение. Физико-химический анализ смывов с поверхности листьев шиповника обыкновенного показал, что в направлении от опушки леса (ПП1) к автомагистрали (ПП3) наблюдается увеличение электропроводимости в 3 и 5 раз и снижение прозрачности раствора за счет наличия в воздухе песка, сажи и других частиц в 7 и 30 раз на обочине лесной тропы и автодороги соответственно (табл.).

Физико-химические показатели анализа смывов с листьев шиповника и березы

|

Растение |

Физико-химический показатель |

||

|

Пробная площадь |

Электропроводимость, µS/cm |

Ослабление света, см-1 |

|

|

Шиповник |

Лесная опушка (ПП1) |

24,01 ± 1,11 |

0,08 ± 0,01 |

|

Лесная тропа (ПП2) |

71,21 ± 1,15 |

0,58 ± 0,02 |

|

|

Обочина автодороги (ПП3) |

113,02 ± 1,01 |

2,43 ± 0,01 |

|

|

Береза |

Лесная опушка (ПП1) |

33,33 ± 3,21 |

0,26 ± 0,02 |

|

Обочина автодороги (ПП3) |

103,67 ± 1,53 |

0,70 ± 0,02 |

|

Для смывов с листьев березы на загрязненной пробной площади электропроводность и мутность возрастают в три раза. Значения березы с ПП1 выше, чем аналогичные данные для шиповника, но результаты березы с обочины автодороги ниже, чем для шиповника с ПП3, что, вероятно, связано с морфоанатомическими особенностями листьев.

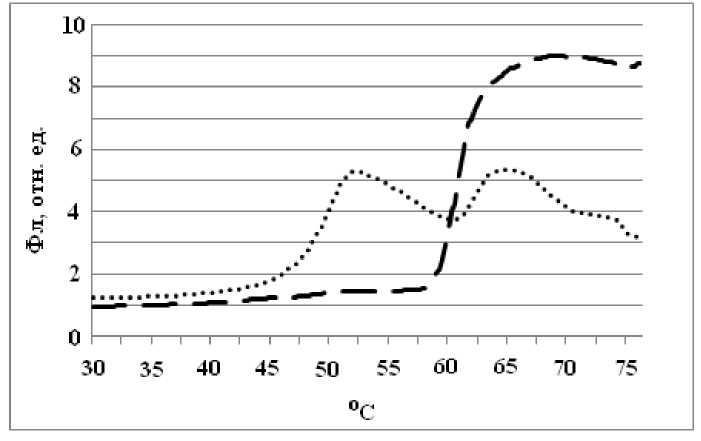

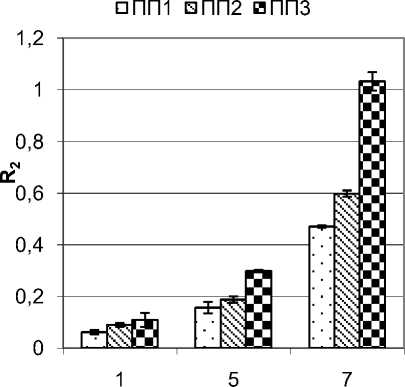

Результаты изучения сезонной динамики показателя R 2 (рис. 2) и характера кривых ТИНУФ у шиповника обыкновенного на исследуемых пробных площадях показали, что переход растений с лесной опушки (ПП1) в состояние зимнего покоя близок к завершению уже в сентябре. В октябре аналогичные значения R 2 регистрируются для растений с обочины пешеходной тропы (ПП2). И, наконец, с дальнейшим понижением температуры в ноябре, в состояние зимнего покоя переходят растения с обочины автодороги (ПП3).

Таким образом, можно заключить, что наблюдается сокращение периода состояния покоя для растений шиповника обыкновенного при росте уровня антропогенного воздействия (см. табл.), что согласуется с данными, полученными для других видов растений [6, 7, 9]. Подобная реакция, по-видимому, является универсальной не только для древесных, но и для кустарниковых растений.

У березы, в отличие от шиповника, переход растений в состояние зимнего покоя происходил в октябре, как на чистой, так и на загрязненных пробных площадях (см. рис. 2). Можно сделать вывод о более слабом влиянии комплекса стрессирующих факторов на зимний покой деревьев данного вида.

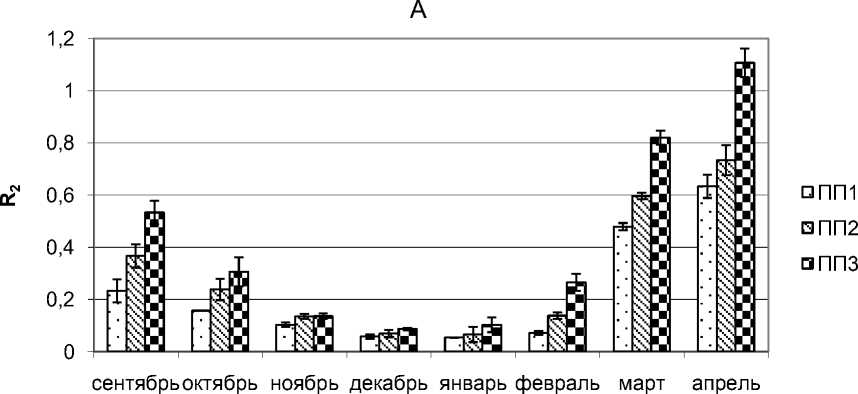

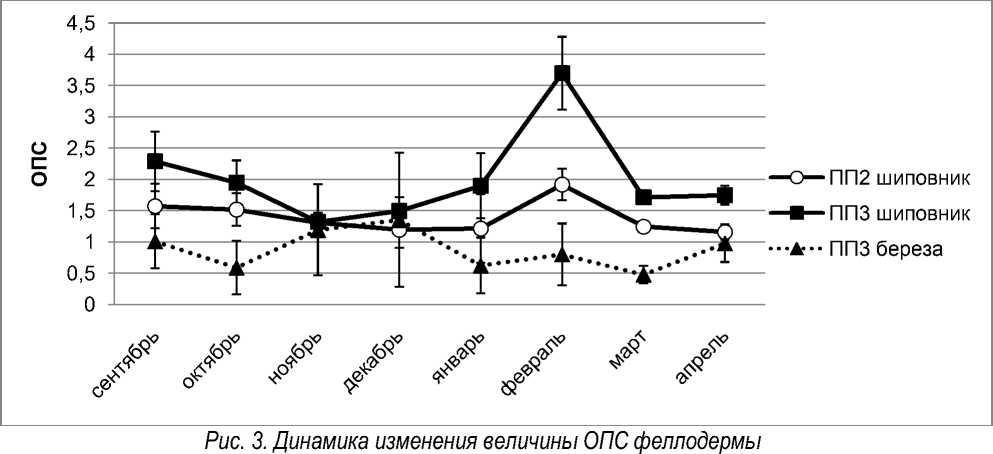

Относительный показатель состояния растений позволяет сравнить антропогенное воздействие среды на различных пробных площадках, когда есть пробная площадка с условно чистой средой. Поскольку на загрязненных участках по сравнению с чистыми (контрольными) участками показатель R 2 в переходные периоды (сентябрь, февраль) выше (рис. 3), увеличение ОПС может указывать на более высокий уровень загрязнения.

Рис. 2. Динамика изменения величины отношения низко- и высокотемпературного максимумов (R 2 ) феллодермы: А – шиповника обыкновенного в период с сентября 2012 г. по апрель 2013 г.; Б – березы повислой в период с сентября 2011 г. по апрель 2012 г.

шиповника обыкновенного и березы повислой

Значения ОПС шиповника в естественных условиях в целом выше, чем у березы. Исходя из теоретического обоснования величины ОПС растений, значения которого тем выше, чем сильнее различия между растениями с разных пробных площадей, чувствительность кустарников на примере шиповника обыкновенного сопоставима с древесными растениями в период покоя (ноябрь, декабрь), а в переходный период (сентябрь, февраль) в естественных условиях даже несколько больше. Возможно, это связано с тем, что основная вегетирующая масса кустарника располагается в приземном слое, где концентрируется наибольшая масса загрязняющих веществ.

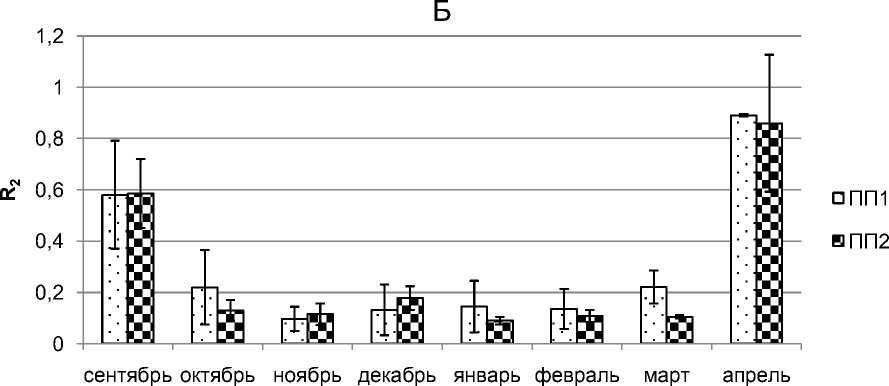

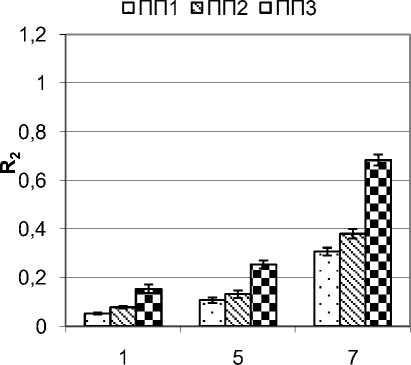

Для повышения оперативности метода и сравнительного изучения глубины покоя шиповника обыкновенного и березы повислой проводили выведение растений из состояния зимнего покоя в лабораторных условиях (рис. 4).

А

Сутки

Б

Сутки

Рис. 4. Динамика изменения величины отношения низко- и высокотемпературных максимумов (R 2 ) при выведении растений из состояния покоя в лабораторных условиях:

А – шиповник обыкновенный; Б – береза повислая (февраль 2013 г.)

В целом при выведении из состояния зимнего покоя в лабораторных условиях можно отметить, что для шиповника обыкновенного регистрируются более высокие значения показателя R 2 , чем для березы повислой.

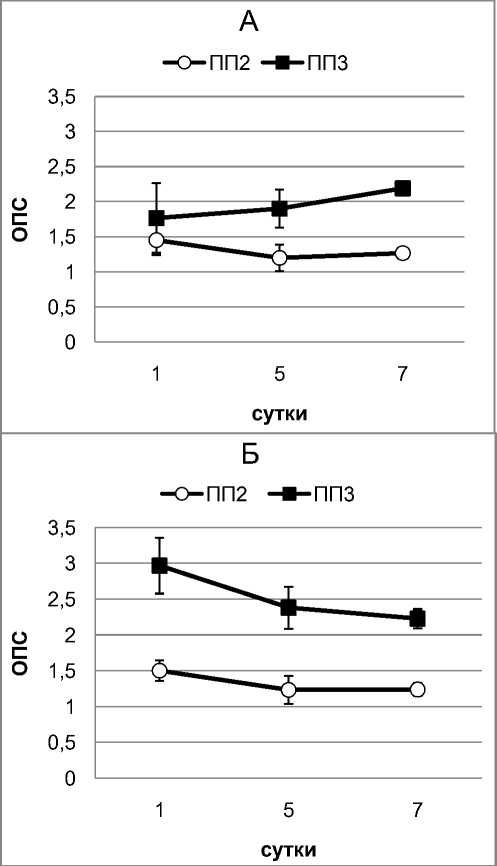

Рассчитанные значения ОПС свидетельствуют (рис. 5), что наиболее высокий уровень антропогенного воздействия на оба вида растений наблюдается на обочине автодороги (ПП3), меньшие значения показывает лесная тропа (ПП2). Такое распределение согласуется с данными физикохимического анализа, что позволяет использовать предложенный метод для оперативной биоиндикации окружающей среды.

Рис. 5. Динамика изменения ОПС при выведении растений из состояния зимнего покоя в лабораторных условиях: А – шиповник обыкновенный; Б – береза повислая

Полученные результаты могут свидетельствовать о перспективном использовании кустарников для биологического контроля антропогенного воздействия на растения.

Выводы. Полученные в работе данные показывают, что под действием антропогенной нагрузки происходит сокращение сроков и глубины покоя шиповника обыкновенного. Ранее проведенными исследованиями подобное изменение сезонной динамики было зарегистрировано для дре- весных голосеменных и покрытосеменных растений [4, 7, 9]. Таким образом, подобная реакция, по-видимому, является универсальной не только для древесных, но и кустарниковых растений.

Высокая чувствительность шиповника к техногенному воздействию также позволяет рекомендовать его для биоиндикационных исследований.

Список литературы Техногенное воздействие на сезонную динамику состояния коры у кустарниковых и древесных форм на примере шиповника обыкновенного (Rosa acicularis L.) и березы повислой (Betula pendula Roth.)

- А.С. 1358843. Российская федерация. Способ определения степени глубины покоя древесных растений/Гаевский Н.А., Сорокина Г.А., Гехман А.В., Фомин С.А., Гольд В.М. -15.08.1987.

- Гаевский Н.А., Ладыгин В.Г., Гольд В.М. Новые данные о природе высокотемпературного подъема флуоресценции хлорофилла//Физиология растений. -1989. -Т. 36, вып. 2. -С. 274-281.

- Григорьев Ю.С., Бучельников М.А. Биоиндикация загрязнений воздушной среды на основе замедленной флуоресценции хлорофилла листьев и феллодермы деревьев//Экология. -1999. -№ 4. -С. 273-275.

- Древесные растения как биоиндикаторы уровня загрязнения атмосферы/Г.А. Сорокина, B. П. Лебедева, С.А. Раков //Ульяновский медико-биологический журнал. -2012. -№ 1. -C. 94-102.

- Пахарькова Н.В., Шубин А.А., Сорокина Г.А. Влияние загрязнения воздушной среды на зимний покой древесных растений//Теоретическая и прикладная экология. -2012. -№ 2. -С. 20-25.

- Сезонные изменения фотосинтетического аппарата древесных и кустарниковых растений/Н.А. Гаевский, Г.А. Сорокина, В.М. Гольд //Физиология растений. -1991. -Т. 38, вып. 4. -С. 685-692.

- Сорокина Г.А., Лебедева В.П. Биоиндикация атмосферного загрязнения с использованием древесных растений//Охрана окружающей среды и природопользование. -2011. -№ 2. -С. 52-56.

- Downton W.J.S., Berry J.A. Chlorophyll fluorescence at high temperature//Biochim. et Biophys. Acta. -1982. -V. 679. -№ 2. -P. 474-486.

- Pakharkova N.V., Sorokina G.A., Grigoriev Yu.S. Fluorescence methods for estimating influence of air pollution on winter dormancy woody plants//Finnish conference of environmental science. Proceedings, Turku, Finland, 2011. -P. 111-114.