Техногенное загрязнение фоновых территорий Южного Зауралья (на примере Троицкого заказника)

Автор: Еремченко О.З., Шушминцева Л.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Биология @vestnik-psu-bio

Рубрика: Экология. Охрана природы

Статья в выпуске: 5, 2007 года.

Бесплатный доступ

В Троицком заказнике отмечено накопление тяжелых металлов (Co, Mn, Zn, Pb) в поверхностных горизонтах почв, связанное, по-видимому, с воздушным загрязнением территории. Перераспределение воздушных поллютантов в почвенном покрове привело к повышению содержания некоторых тяжелых металлов в солонцовых почвах пониженных равнин. На примере клубники (Fragaria viridis) показано приспособление растений к повышенному почвенно-геохимическому фону.

Короткий адрес: https://sciup.org/147204398

IDR: 147204398 | УДК: 504.73.062:631.41

Текст научной статьи Техногенное загрязнение фоновых территорий Южного Зауралья (на примере Троицкого заказника)

Пермский государственный университет, 614990, Пермь, ул. Букирева, 15

В Троицком заказнике отмечено накопление тяжелых металлов (Co, Mn, Zn, Pb) в поверхностных горизонтах почв, связанное, по-видимому, с воздушным загрязнением территории. Перераспределение воздушных поллютантов в почвенном покрове привело к повышению содержания некоторых тяжелых металлов в солонцовых почвах пониженных равнин. На примере клубники ( Fragaria viridis) показано приспособление растений к повышенному почвенно-геохимическому фону.

Техногенное поступление тяжелых металлов (ТМ) в воздушную среду имеет глобальный характер. Загрязнение воздуха усиливается и распространяется от населенных и промышленно развитых районов на удаленные, проявляясь даже на фоновых, особо охраняемых природных территориях (Загрязнение воздуха и жизнь растений, 1988). Накопление металлов в почвах представляет опасность для живых организмов, в том числе для растительности. По этой причине необходимо изучение содержания элементов-загрязнителей в экосистемах и прогнозирование возможных последствий дальнейшего антропогенного воздействия.

Цель данной работы – определить состояние Троицкого заказника как особо охраняемой природной территории, выявить наличие загрязнения и характер накопления ТМ в разных компонентах экосистем: почвах и растениях.

Биогеохимический фон заказника определяется в первую очередь химизмом почвообразующих пород. Установлено, что в желто-бурых карбонатных суглинках уровень содержания Ni, Cr, Mn, Cu, Mo выше кларков литосферы, а количество Co, Pb и Zn меньше или равно кларкам (табл. 1).

Наличие металлов в четвертичных суглинках связано с расположением на Урале и в Зауралье месторождений руд и пород, обогащенных тяжелыми металлами. Включение элементов в природную миграцию определяет формирование территорий с повышенным почвенно-биогеохимическим фоном.

Почвы в значительной степени наследуют особенности химического состава почвообразующих пород, однако в результате почвообразования содержание ТМ может существенно измениться. Ус- тановлено, что уровень накопления Pb, Zn, Cu в почвах заказника в 4–6 раз выше кларков почв мира (по Виноградову), а Ni, Co, Cr, Mn и Sr в 1.2–3 раза; уровень Mo приближается к кларкам.

Природный уровень содержания ТМ в почвах существенно трансформируется техногенным загрязнением. В Зауралье особую роль в этом процессе играет усиливающееся загрязнение воздушной среды. Широко распространены такие аэраль-ные поллютанты, как свинец, цинк, марганец, которые переносятся на значительные расстояния и аккумулируются в почве и растительности (Челябинская область.., 1995; Комплексный доклад…, 2002). Относительно повышенное содержание в почвах заказника Pb, Zn не связано с химизмом почвообразующих пород, по-видимому, идет привнос этих элементов из атмосферы.

Как известно, поступление техногенных поллютантов из воздуха сопровождается загрязнением поверхностных слоев почв (Елпатьевский, 1991). Было проведено сравнение содержания ТМ в поверхностных слоях черноземов и солонцов и их содержания в материнской породе. Повторность определения содержания 10-кратная, достоверность различий оценена математически.

Материнская порода по сравнению с верхними слоями почв характеризуется достоверно повышенным количеством Cr, в ходе почвообразовательных процессов содержание этого элемента в почвенных горизонтах уменьшается (табл. 2). Отмечено большее накопление в почве остальных элементов (кроме Мо), чем в материнской породе; при этом достоверные различия установлены по Co, Mn, Zn, Pb, Sr.

Таблица 1

|

Объект |

Ni |

Co |

Cr |

Mn |

Cu |

Zn |

Pb |

Mo |

Sr |

|

Почвообразующая порода |

84 |

16 |

460 |

1140 |

86 |

54 |

10,4 |

3,2 |

116 |

|

Кларк по Виноградову |

58 |

18 |

83 |

1000 |

47 |

83 |

10 |

2 |

- |

Таблица 2

Содержание ТМ в луговом солонце, мг/кг

|

Слой, см |

Ni |

Co |

Cr |

Mn |

Cu |

Zn |

Pb |

Mo |

Sr |

|

0–5 |

90 |

25 |

320 |

1660 |

95 |

253 |

54 |

1,89 |

330 |

|

10–15 |

93 |

24 |

310 |

1630 |

93 |

186 |

48 |

2,31 |

350 |

|

140–150 |

84 |

16 |

460 |

1140 |

86 |

54 |

10 |

3,2 |

116 |

Примечание. Жирным шрифтом выделены элементы, по которым различия в содержании ТМ достоверны.

Содержание ТМ в почвообразующей породе Троицкого заказника, мг/кг

Биогенная аккумуляция микроэлементов в верхних горизонтах характерна для почв, формирующихся на породах с низким уровнем их содержания (пески, выщелоченные каолинитовые породы). Выше указано, что почвообразующие породы и почвы Троицкого заказника достаточно обеспечены этими элементами. Вероятно, накопление ТМ обусловлено не избирательной аккумуляцией растений в ходе почвообразования, а дополнительным их поступлением из воздушной среды.

Солонец характеризуется значительным накоплением цинка, верхний слой гумусового горизонта содержит цинка на 26% больше, чем нижний слой этого горизонта. Ближайшим источником поступления цинка и других ТМ в экосистемы заказника может служить Троицкая ГРЭС. По остальным ТМ не установлено достоверных различий между дву мя верхними слоями (0–5 и 10–15 см) солонца.

Существуют механизмы перераспределения воздушных мигрантов в почвенном покрове, связанные с характером рельефа, растительности, наличием геохимических барьеров и др. (Ильин, 1991, Добровольский, 1998, и др.). В Троицкой лесостепи в зависимости от рельефа может идти миграция элементов с последующей аккумуляцией в понижениях. Установлено, что черноземы на гриве содержат меньше ТМ, чем солонцы пониженных равнин (табл. 3). По сравнению с черноземом верхний слой солонца содержит достоверно больше Co (разница составила 23%), Mn (30%), Cu (7%) и Pb (28%). Выше было показано, что этими же элементами в большей степени обогащены верхние горизонты почв, чем материнская порода (табл. 2).

Таблица 3 лугового и чернозема обыкновенного, мг/кг

Содержание элементов в слое 0–5 см солонца

|

Почва |

Ni |

Co |

Cr |

Mn |

Cu |

Zn |

Pb |

Мо |

Sr |

|

Солонец |

90 |

25.0 |

320 |

1660 |

95.0 |

253 |

54.0 |

1.9 |

330 |

|

Чернозем |

83.3 |

20.3 |

344 |

1278 |

88.9 |

220 |

42.2 |

1.5 |

333 |

|

t 05 * |

1.0 |

2.38 |

0.51 |

3.09 |

2.09 |

1.14 |

2.85 |

0.2 |

0.3 |

Примечание. t 05* – критерий Стьюдента опытный, теоретический = 2.1. Жирным шрифтом выделены элементы, по которым различия в содержании ТМ достоверны

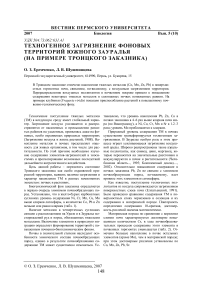

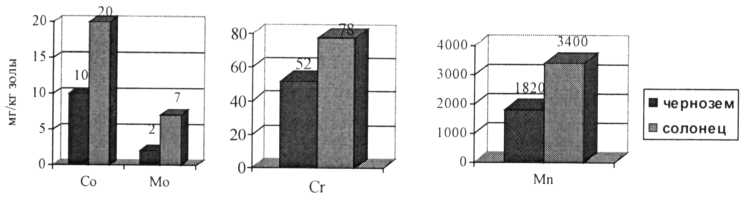

При высоком уровне содержания ТМ в окружающей среде экологически важно оценить интенсивность накопления элементов растениями. У растений существуют эффективные механизмы защиты от загрязнителей (Ильин, 1991; Ковалевский, 1991; Шемякина, Шушминцева, 2005). В условиях заказника клубника (Fragaria viridis (Duch.) Weston) обитает на луговых солонцах и черноземах. Проведено сравнение содержания ТМ в надземных и подземных органах клубники, произрастающей в различных почвенногеохимических условиях. Оказалось, что один и тот же вид растений отличается по химическому составу. Надземные органы клубники на солонце содержат достоверно больше Co, Mo, Cr и Mn, чем на черноземе (рис. 1). В корнях Cu и Zn концентрируются клубникой на солонце, однако Cr и Mo интенсивнее накапливаются растением на черноземе (рис. 2).

Из названных элементов техногенными загрязнителями солонцовой почвы являются Со, Cu, Zn, Mn, однако в отношении техногенного и токсичного Pb у клубники на разных почвах не установлено существенных различий. Некоторое количество ТМ задерживается на уровне корней, не поступая в надземные органы, чтобы обеспечить нормальный метаболизм и репродукцию. Это могут быть адсорбционные процессы на эпидерме корней, задержка в вакуолях, экзоцитоз (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989; Нестерова, 1989).

Повышенное содержание Мо и Cr в клубнике на солонце, возможно, обусловлено повышенной подвижностью этих анионогенных элементов в щелочных почвенных водах солонца.

Рис. 1. Содержание ТМ в надземных органах клубники, мг/кг золы

Рис. 2. Содержание ТМ в корнях клубники, мг/кг золы

Таким образом, установлено, что экосистемы Троицкого заказника развиваются в условиях повышенного биогеохимического фона, обусловленного химизмом почвообразующих пород и воздушным загрязнением. Исследования по оценке уровня опасности накопления ТМ и прогнозу экологических последствий загрязнения продолжаются.

Список литературы Техногенное загрязнение фоновых территорий Южного Зауралья (на примере Троицкого заказника)

- Добровольский В.В. Основы биогеохимии. М.: Высшая школа, 1998. 413 с.

- Ильин В.Б. Тяжелые металлы в системе почва -растение. Новосибирск, 1991. С. 5-41.

- Кабата-Пендиас А., Пендиас Х. Микроэлементы в почвах и растениях. М., 1989.

- Ковалевский А. Л. Биогеохимия растений. Новосибирск, 1991.

- Комплексный доклад о состоянии окружающей среды Челябинской области в 2001 году. Челябинск, 2002. 174 с.

- Нестерова А.Н. Действие тяжелых металлов на корни растений, поступление, локализация и механизмы устойчивости растений//Биол. науки. 1989. № 9. С. 72-86.

- Челябинская область: Краткий географический справочник. Челябинск, 1995. 77 с.

- Шемякина Е.А, Шушминцева Л.В Интенсивность поглощения тяжелых металлов растениями Троицкого заказника//Экология: проблемы и пути решения. Пермь, 2005. С. 116-119.