Техногенные битумы из горелых отвалов Челябинского угольного бассейна

Автор: Щербакова Е.П., Шанина С.Н., Валяева О.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 11 (215), 2012 года.

Бесплатный доступ

Кратко охарактеризованы техногенные битумы (асфальтоподобные коры) из горелых отвалов Челябинского угольного бассейна. Приводятся данные об их химическом, минеральном и аминокислотном составе, которые указывают на значительное изменение исходного состава органического вещества, сформировавшего асфальтоподобные коры в высокотемпературных восстановительных условиях.

Асфальтоподобные коры, органические минералы, аминокислоты, челябинский угольный бассейн

Короткий адрес: https://sciup.org/149129055

IDR: 149129055

Текст научной статьи Техногенные битумы из горелых отвалов Челябинского угольного бассейна

На горелых отвалах старых угольных шахт и в зонах развития природных угольных пожаров нередко встречаются специфические формации, которые в отечественной литературе принято называть асфальтоподобными корами [5]. Эти коры — продукты естественного пиролиза угля — являются носителями уникальной минерализации и содержат множество ароматических и гетероароматических соединений как со статусом действительных минеральных видов (кладно-ит C6H4(CO)2NH, гёлит C14H 8 O2, кра-тохвилит C13H10, раватит C14H10), так и не имеющих такого статуса (нафталин C10H8). С ними связаны также находки б- и в-серы, селена, различных сульфидов мышьяка, а также многочисленных минералов аммония — сульфатов, хлоридов, фторидов [2, 5, 8, 12-14].

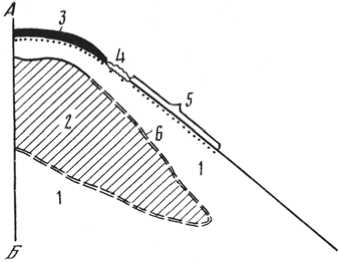

Не являются исключением горелые отвалы Челябинского угольного бассейна (рис. 1, 2), где асфальтоподобные коры впервые были обнаружены в ходе детальных минералогических исследований, проводившихся в 1983-2003 гг. под руководством д. г.-м. н. Б. В. Чеснокова. В результате этих работ было установлено, что минеральное разнообразие горелых отвалов обязано своим возникновением горению угля, попадающего в отвалы в ходе их отсыпки, а термические трансформации гетерогенного вещества отвалов могут происходить не только в окислительных, но и в резко восстановительных условиях [5,6].

На горелых отвалах Челябинского угольного бассейна асфальтоподобные коры (техногенные битумы) пользуются чрезвычайно широким распространением и представляют собой рыхлые сыроватые скопления битуминозных веществ, которые конденсируются на мелких обломках горелых пород как на своеобразных подложках [3, 6]. Коры локализуются в хребтовых и привершинных частях старых, почти остывших терриконов; площадь их составляет 5-10 м2; мощность не превышает первых десятков сантиметров. Поверхность кор имеет вид плоского бугра бурого или черного цвета (рис. 3). Вещество коры на изломе напоминает асфальт и издает резкий характерный запах. Практически всегда в корах присутствует a-сера. Коры с органической минерализацией (кладноит, гёлит) встречаются достаточно редко и пространственно сопряжены с аммоний-содержащими сульфатами — масканьитом (NH4)2SO4, ефремовитом (NH4)2Mg2(SO4)3, буссенготитом

Рис. 1. Общий вид террикона шахты № 50, 2007 г.

(NH4)2Mg(SO4)2 • 6H2O [8]. Значительно чаще коры не обнаруживают видимых признаков органической минерализации и ассоциируются не с сульфатами, а с хлоридами аммония — нашатырем NH 4 C1 и копейскитом (NH4)2Fe3+C15 • H 2 O. Механизмы образования органических минералов в асфальтоподобных корах могут быть сопоставлены с процессами производства их синтетических аналогов из низкотемпературных поликонденси-рованных смол — продуктов промышленного пиролиза угля, в которых важнейшую роль играет серная кислота. В отсутствие последней коры не минерализуются.

Асфальтоподобная кора без видимых признаков органической минерализации содержит, мас. %: C — 22.23-24.55, H — 2.24-2.37, N — 1.401.62, S — до 10. Характерно высокое

Рис. 2. Схематическое строение террикона по [5] с дополнениями: 1 — горелые породы (продукты термических трансформаций отвального вещества в окислительных условиях); 2 — «черный блок» (продукты термических трансформаций отвального вещества в восстановительных условиях); 3—5 — отложения отвальных фумарол (коры): 3 — асфальтоподобные, 4 — сульфатные, 5 — хлоридные; 6 — фронт тления «черного блока»

содержание золы — до 55 % (по-ви-димому, за счет подложки).

Установлено, что коры содержат более 50 % хлороформенного битумо-ида, до 25 % нерастворимого в хлороформе остатка и более 20 % элементарной серы [3]. Доминирующими компонентами хлороформенных би-тумоидов являются асфальтены (60 %) и смолы (27 %), значительно более низкие концентрации характерны для насыщенных (7 %) и ароматических (6 %) углеводородов.

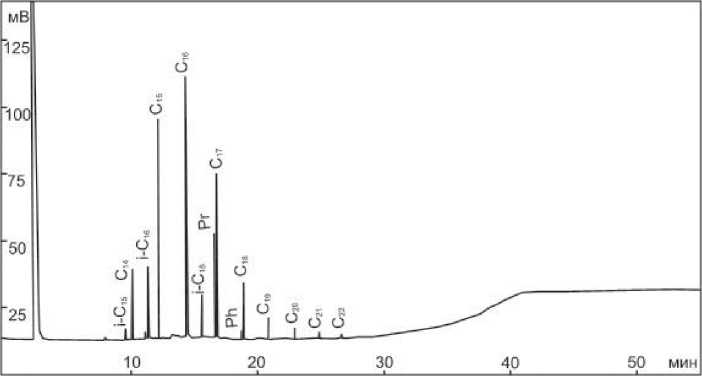

На хроматограммах распределения нормальных и изопреноидных алканов из насыщенной фракции углеводородов (рис. 4) присутствуют только пики среднемолекулярных н-алканов состава С14-С22. Макси

Рис. 3. Вид асфальтоподобных кор, террикон шахты № 50, 2008 г.

мальные содержания характерны для С15-С17 н-алканов, на которые приходится от 50 до 75 %. Содержания изопреноидных углеводородов низкие, их общая сумма не превышает 14 %. Такое повышенное содержание короткоцепочечных алканов характерно для высокопреобразованного органического вещества [7] и связано с молекулярно - массовым перераспреде -лением углеводородов в сторону накопления н-алканов малой молекулярной массы в ходе термической деструкции их высокомолекулярных гомологов.

Состав аминокислот, извлеченных из трех образцов неминерализованных кор в ходе кислотного гидролиза, оказался довольно схожим. Ко-

Рис. 4. Хроматограмма распределения нормальных и изопреноидных алканов из насыщенной фракции углеводородов в образце коры 072-18

личество аминокислот изменяется от 100 до 300 мкг/г, что на порядок превышает их содержание как в исходных веществах, слагающих отвалы, так и в продуктах, образующихся при их горении [9]. Среди индивидуальных аминокислот доминируют глутаминовая кислота, аланин и глицин. Во всех исследованных нами образцах преобладают алифатические (40—50 %), кислые (20—25 %) и ароматические (11—17 %) аминокислоты. Подобное распределение аминокислот, а именно повышенное содержание кислых и

Изотопные отношения 13С/12С и содержание аминокислот в угле и асфальтоподобных корах из горелых отвалов Челябинского угольного бассейна

|

Показатель/образец |

б|3С, %о РОВ |

Е Аминокислот, мг/г |

|

Уголь (076-2) |

-23.75 |

0.04 |

|

Кора не минерализованная (072-18) |

-25.95 |

0.30 |

|

Кора раскристаллизованная (057щ-8) |

-25.03 |

0.87 |

|

Кладноит (065) |

-24.99 |

3.90 |

ароматических аминокислот при снижении количества алифатических, характерно для высокотемпературных образований с высокой степенью трансформации органического вещества. В таких объектах основная часть аминокислот образована в результате реакций вторичного синтеза, причем как из разрушеных аминокислот, так и из газообразных продуктов, выделяющихся при горении органического вещества отвалов. Роль катализатора при этом может выполнять алюмосиликатная составляющая вещества подложки [4]. От природных битумо-идов асфальтоподобные коры отличаются более высоким относительным содержанием D-энантиомеров; по суммарному количеству аминокислот они располагаются между тиокеритом и антраксолитами, с одной стороны, и фиброкеритом и фитофульгуритом — с другой [1, 10, 11].

Значения 813С %с PDB для асфальтоподобных кор изменяются в интервале от —25.03 до —25.95 [9]. По сравнению с исходным углем в неминерализованных корах примерно в два раза уменьшаются соотношения C/H и С/N, а также отмечается облегчение изотопного состава углерода, причем возрастание доли легкого изотопа углерода соответствует увеличению суммарного содержания аминокислот (см. таблицу). В продуктах раскрис- таллизации асфальтоподобных кор (неминерализованная кора ^ раскри-сталлизованная кора ^ кладноит) тенденция меняется на обратную: 813С утяжеляется, а суммарное содержание аминокислот продолжает возрастать.

Полученные данные указывают на значительное изменение исходного состава органического вещества, сформировавшего асфальтоподобные коры в высокотемпературных восстановительных условиях.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке НШ 1310.2012.5 и грантов РФФИ № 06-05-64845а, 11-05-00620а.

Список литературы Техногенные битумы из горелых отвалов Челябинского угольного бассейна

- Лысюк А. Ю., Юргенсон Г. А., Юшкин Н. П. Фитофульгуриты - новый тип электроатмогенных геологических образований // Литосфера, 2006. № 3. С. 125-140.

- Малеев М. Морфологические особенности кристаллов -серы, образованной при каменноугольных пожарах на месторождении Брежане // Bulg. Acad. Sci., Geochem. Mineral. Petrol, 1976. № 4, С. 8-26.

- Меленевский В. Н., Сокол Э. В., Фомин А. Н. Преобразование угля в процессе высокотемпературного катагенеза // Геология и геофизика, 2006. Т. 47, № 9. С. 1005-1012.

- Петров А. А. Углеводороды нефти. М.: Наука, 1984. 264 с.

- Чесноков Б. В., Щербакова Е. П. Минералогия горелых отвалов Челябинского угольного бассейна (опыт минералогии техногенеза). М.: Наука, 1991. 152 с.