Техногенные минеральные образования: проблемы перехода к циркулярной экономике

Автор: Игнатьева М.Н., Юрак В.В., Душин А.В., Стровский В.Е.

Журнал: Горные науки и технологии @gornye-nauki-tekhnologii

Рубрика: Опыт реализации проектов в горнопромышленном секторе экономики

Статья в выпуске: 2 т.6, 2021 года.

Бесплатный доступ

Гипотеза исследования определяется утверждением, что выявление комплекса проблем, охватывающих все этапы введения техногенных месторождений в хозяйственный оборот, даст возможность сосредоточить внимание на вопросах, связанных с техногенными минеральными образованиями (горнопромышленными отходами). Целью исследования является выявление задач, требующих первоочередного разрешения, что, в свою очередь, форсирует переход к циркулярной экономике (реализации концепции замкнутых цепей поставок) в условиях обращения с техногенными минеральными образованиями. В процессе исследования выявлены проблемы правового характера, обусловленные отсутствием в Федеральном законе Российской Федерации «О недрах» правового статуса техногенных месторождений и регламентации режима их использования. Ряд аспектов обусловлен сложностью и затратностью разработки техногенных месторождений, которые по праву отнесены к числу нетрадиционных видов сырья, и в большинстве случаев для использования требуют государственной поддержки в виде системы мер экономического стимулирования, возможность реализации которых должна быть подтверждена наличием проработанных нормативно-правовых актов. От государства требуется использование инструментов государственно-частного партнерства в решении проблем отходов, в частности, обращения к положительно зарекомендовавшему себя опыту реализации региональных целевых программ по переработке техногенных минеральных образований. Выявленные проблемы - далеко не последние, но от своевременности их решения зависит реальность перехода к циркулярной экономике в сфере обращения с техногенными минеральными образованиями.

Техногенные месторождения, техногенные минеральные образования, отходы, обращение с отходами, циркулярная экономика, государственно-частное партнерство

Короткий адрес: https://sciup.org/140257245

IDR: 140257245 | DOI: 10.17073/2500-0632-2021-2-73-89

Текст научной статьи Техногенные минеральные образования: проблемы перехода к циркулярной экономике

Проблема отходов для нашей страны и мирового сообщества в целом не нова. Рост массы отходов обусловлен, с одной стороны, ростом добычи полезных ископаемых в силу возрастающего спроса на сырье (каждые 9–10 лет количество потребляемого минерального сырья увеличивается) и снижением концентрации полезных компонентов в рудах коренных месторождений, с другой – низким уровнем использования сырья. Согласно исследованиям В. И. Петря-нова-Соколова, выполненным в 1970-е годы, лишь 2 % материалов природы перерабатывается в готовую продукцию. В настоящее время этот показатель возрос, но очень незначительно, и составляет 2–6 %. По ориентировочным подсчетам авторов [1], на 1 т полезного ископаемого приходится отходов, т: 1) угля: подземный способ – 0,25–0,35, открытый способ – 5–7, 2) железных руд – 1,0–1,5 (до 10,0), 3) марганцевых руд – 2–3 и более, 4) нерудного сырья – 0,2–0,4, 5) руд цветных металлов – 1–5,0 (до 20) и т.д.

Мало того, что в отходах теряется масса полезных компонентов, так они еще занимают все большие площади земельных ресурсов и становятся источниками загрязнения атмосферы, водных ресурсов, почвы, а в последующем – биоты и человека. Горное производство определяется как землеемкое: при добыче 1 млн т марганцевой руды нарушается от 76 до 600 га, железной руды – от 14 до 640 га, 1 м3 нерудного сырья – от 1,5 до 583 га, 1 млн т добытого угля подземным способом – 4,4 га. Наибольшее отчуждение земель из хозяйственного оборота и перевод их в земли промышленности происходит при открытой разработке месторождений, при этом в структуре землепользования более 75–80% общей площади занимают отвалы и шламохранилища. Особую опасность данные объекты представляют на старопромышленных территориях, к числу которых относится Свердловская область, так как в силу разрастания городских территорий они в ряде случаев оказываются в городской черте и становятся активными источниками ухудшения качества окружающей среды, воздействуя на все элементы биосферы. Подвижные формы тяжелых металлов, содержащихся в них, мигрируют во всех направлениях, загрязняя воду, почву, растения. В результате уже на расстоянии 9–10 км от источника загрязнения экологическая ситуация начинает ухудшаться, что напрямую сказывается на здоровье населения [2–4].

Для последнего времени характерна актуализация проблемы отходов в связи с доработкой запасов месторождений, расположенных в центральной части России с хорошо развитой инфраструктурой, и целесообразностью пополнения минерально-сырьевой базы за счет отходов, содержание полезных компонентов в которых зачастую соответствует или превышает его в рудах коренных месторождений [5]. Теперь, когда экологический аспект дополнился экономическим, проблема отходов вошла в число приоритетных, о чем свидетельствуют целевые ориентиры ряда законодательных документов1 и широкая поддержка концепции замкнутых цепей поставок, или согласно современному тренду – концепции циркулярной экономики, которые по своей содержательной сути являются синонимами) [6–10].

Современный этап характеризуется сменой доминирующей до настоящего времени линейной модели, следующей принципу: «изъять – потребить – выбро- https://mst.misis.ru/

2021;6(2):73–89

сить», на принципиально новую модель – циркулярную экономику, которую отличает: оптимизация производственного процесса, повторное или совместное использование продуктов, переработка отходов. В марте 2019 г. Европейская комиссия утвердила отчет по осуществлению плана действий по циркулярной экономике, в которой нашли отражение имеющиеся достижения и были сформулированы задачи на будущее [9]. Актуальными документами, где интеграция циркулярной экономики нашла свое отражение, являются Европейский зеленый курс [11] и План по восстановлению после COVID-2019 [12]. В них циркулярная экономика представлена в качестве «неотложного и необратимого глобального мегатренда», способствующего созданию «устойчивой, низкоугле-родной, ресурсоэффективной и конкурентоспособной экономики» [12, С. 1]. Н. В. Пахомова, К. Рихтер и М. А. Ветрова [6] утверждают, что основными подходами при формировании замкнутых цепей поставок являются: техническое обслуживание, повторное использование продукции, восстановительный ремонт продукции и / или восстановление компонентов. При этом как само понятие «циркулярная экономика», так и принципы, на которых данная концепция строится, до сих пор остаются вопросами научных дебатов. Авторам наиболее близка трактовка, представленная в исследовании [13], где ученые утверждают, что «циркулярная экономика» должна включать в себя новую рабочую экономическую модель; способствовать переходу от линейной модели к замкнутому циклу хозяйственной деятельности и основываться на принципах, включающих в себя по меньшей мере повторное использование, переработку и восстановление отходов, а также в идеале своего рода классификацию (иерархию) отходов, при которой принцип «уменьшения в использовании природных ресурсов и сокращение негативного влияния на окружающую среду» будет превалировать.

Специфика горного производства вносит свои коррективы в реализацию модели циркулярной экономики. В узком смысле слова данная модель может быть реализована лишь для рудных месторождений, занимающих в общей добыче полезных ископаемых 14,6 %. В данном случае авторы придерживаются мнения К. Н. Трубецкого и Ю. П. Галченко [14] о невозможности повторного использования нерудного сырья, который формирует наибольшую часть потока, поступающего из литосферы, как и энергетического сырья. В отношении металлосодержащих отходов могут быть использованы такие способы утилизации, как рециклинг, регенерация и рекуперация. Рециклинг представляет собой повторное использование отходов по прямому назначению; регенерация отходов предполагает возврат отходов в производственный цикл после определенного этапа подготовки; рекуперацию же связывают с извлечением полезных компонентов. В широком смысле слова модель циркулярной экономики по своей сути отвечает модели ресурсосбережения, которая может быть ориентирована либо только на минеральные ресурсы, либо на все виды ресурсов природного происхождения, используемых при освоении ресурсов недр (земельные, водные, отходящие газы и т.д.)

Несмотря на то что концепция циркулярной экономики представляется на данном этапе как новаторство, ее истоки можно проследить еще в двадцатом веке. Так, проблема замкнутых цепей поставок (циркулярной экономики) стала объектом исследования в 60-х годах ХХ столетия. К сбору отходов и их повторному использованию призывает Р. Парсон (1969 г.), называя это «повторным циклом», который препятствует истощению минерального сырья; он же считает целесообразным увеличивать промышленные запасы минерального сырья за счет использования руд с низким содержанием полезных компонентов. Из-за снижения содержания полезных компонентов в железных рудах произошел переход на добычу железистых кварцитов, а в добываемом угле повысилась зольность. Ярким примером служит изменение содержания меди в разрабатываемых месторождениях США (в начале ХХ в. среднее содержание меди в руде составляло 5%, а в 1950 оно снизилось до 0,9%).

К началу 1980-х годов активизируются научные исследования, связанные с уточнением понятийно-категорийного аппарата малоотходных и безотходных технологий, обобщением опыта их использования в различных отраслях промышленности, в т.ч. горнодобывающей, обоснованием перспектив развития безотходных производств и утилизации отходов, рассмотрением этой проблемы с позиции комплексного использования сырья, а также разработкой методических подходов к оценке экономической эффективности их использования. В числе исследователей могут быть названы Т. В. Грант [15], В. А. Зайцев, А. П. Цыганков [16], Б. Н. Ласкорин, Б. В. Громов [17], Л. А. Барский, В. З. Персиц [18], В. И. Чалов [19]. В 1983 г. Л. А. Барский и К. Г. Громов руководили разработкой Временной типовой методики оценки экономической эффективности малоотходных технологических схем переработки минерального сырья, в то время как уже был утвержден ряд подобных отраслевых методик.

С. Н. Подвишенский, В. И. Чалов и О. П. Кравченко рассматривают в своей работе [1] вопросы безотходного производства с позиции формирования горнопромышленных комплексов. А. Д. Выварец детально исследует отходы в целях повышения эффективности их вовлечения в производственный оборот [20], В. Н. Уманец и А. В. Когут уделяют внимание разведке, оценке качества, геометризации и дифференциации отходов по качеству [21]. Достаточно активно и плодотворно в 80-е годы занимался проблемой рационального использования отходов, в т.ч. их паспортизацией, коллектив ученых института экономики промышленности АН УССР. Вопросы классификации техногенных месторождений, их роль в информационных системах минерально-сырьевых ресурсов получили отражение в работах К. Н. Трубецкого, В. Н. Уманец, М. Б. Никитина [22], а также Ю. М. Арского и В. В. Чайникова [23].

В 1990-х – начале 2000-х годов проблема отходов рассматривается чаще всего в рамках концепции чистого или экологически чистого производства (ЭЧП), https://mst.misis.ru/

2021;6(2):73–89

не получая конкретизации для условий горнопромышленного комплекса. Рассматриваются вопросы по управлению процессом обращения отходов в региональном аспекте и связанные с этим исследования по разработке механизма экономического стимулирования переработки отходов – М. Н. Игнатьева, Г. Ю. Пахальчак [24], И. С. Белик [25], развитию экологического предпринимательства – Л. Я. Яндыганов [26], развитию основ теории и расчету параметров таких технологий – К. Н. Трубецкой, А. Г. Шапарь [27], системной оценке техногенных минеральных ресурсов – В. В. Чайников [28]. Подготавливаются материалы, характеризующие минерально-сырьевую базу, представленную техногенно-минеральными образованиями – В. П. Коняев. Л. А. Крючкова, Е. С. Туманова [29], Е. С. Туманова, А. Н. Цибизов и др. [30], С. Н. Мор-миль, В. Л. Сальникова, Л. Амосова и др. [31]. В последнее десятилетие следует отметить работы Ю. А. Под-туркина, В. А. Коткина, Р. Х. Муслимова, Р. Н. Салиевой [32], а также В. Б. Агафонова [33] по правовому обеспечению хозяйственной деятельности, связанной с использованием техногенных месторождений, работы С. М. Попова по обоснованию направлений использования отходов [34], Л. З. Быковского и Л. В. Споры-хина, рассматривающих техногенные месторождения с позиции расширения минерально-сырьевой базы [5], С. Г. Селезнева, затрагивающего вопросы сложности вовлечения техногенных месторождений в хозяйственный оборот [35], Б. И. Беневольского, А. И. Кривцова, А. И. Романчук, Б. К. Михайлова, рассматривающих специфику экономического и экологического аспектов утилизации горно-промышленных отходов [36], В. Н. Уманец, который излагает методику и опыт геолого-технологической оценки техногенных образований золота на некоторых месторождениях Казахстана [37], Ю. А. Кипермана и М. А. Комарова, отражающих роль горно-промышленных отходов в ресурсосберегающем развитии минерально-сырьевого комплекса [38], а также исследования по развитию концепции циркулярной экономики зарубежных авторов [39–41] и адаптации её для России – отечественных авторов [6, 42]. Рассмотрению подлежит опыт реализации концепции по методу «снизу – вверх»2 [43] и «сверху – вниз» [44]. Более того, в мировой литературе по тематике циркулярной экономики также намечается разброс в проблематике: сущность концепции циркулярной экономики и основные принципы [45]; механизмы государственного регулирования циркулярной экономики (так называемые «пакеты госрегулирования» [13] и их оптимальность [46, 47]), разработка и анализ стратегий интеграции циркулярной экономики [9, 48, 49] и некоторые практические аспекты применения циркулярной экономики, включая конкретные инструменты регулирования, вопросы отладки потоков ресурсов и материалов, «циркулярные» технологические инновации [50]; даже техники по преподаванию самой концепции циркулярной экономики [51] и др.

Таким образом, из анализа выполненных исследований следует, что их отличает широта тематики, различия в детализации проработки отдельных вопросов и в то же время отсутствие комплексности выявления проблем, препятствующих реализации ресурсосберегающей политики в части минерально-сырьевого комплекса в контексте циркулярной экономики, что предопределяет актуальность и целеполагание выполняемого исследования. Цель настоящей работы: выявить проблемы, требующие первоочередного разрешения, что, в свою очередь, создает предпосылки для перехода к циркулярной экономике (реализации концепции замкнутых цепей поставок) в условиях обращения с техногенными минеральными образованиями в РФ.

Исходным условием обоснования объекта исследования в статье является узкий подход к модели замкнутых цепей поставок, т.е. использование отходов рудных месторождений, или техногенных месторождений (ТМ). Если же рассматривать местоположение исследуемых объектов, то с позиции экологического аспекта – это старопромышленные районы, где ранее в широких масштабах шло освоение ресурсов недр (например, Свердловская и Челябинская области), а также северные и арктические территории, хрупкие экосистемы которых нарушаются при малейшем антропогенном воздействии. С позиции экономического аспекта – это ТМ стратегического сырья, а также те, которые располагаются вблизи металлургических комбинатов и обогатительных фабрик и могут выступать источниками дефицитного для них сырья.

Методология

Гипотеза определяется утверждением, что выявление комплекса проблем, охватывающих все этапы введения ТМ в хозяйственный оборот, дадут возможность сосредоточить внимание на ликвидации «узких мест» и ускорить реализацию ресурсосберегающей политики в отношении минерально-сырьевого комплекса на основе ТМО (горнопромышленных отходов).

Методологической базой исследования являются общенаучные методы: исторический, диалектический, абстрактно-логический, а также методы анализа, синтеза, сравнения и аналогий. В числе применяемых подходов – системный и эволюционный. Информационную базу составили материалы Министерства природных ресурсов и экологии России и его территориальных подразделений, федеральной службы государственной статистики, нормативно-правовые акты и методические документы, а также результаты исследований зарубежных и отечественных ученых по рассматриваемой тематике.

Результаты и обсуждение

Правовой статус техногенных месторождений

Следует отметить, что понятие ТМ давно является общепризнанным научным сообществом. Согласно словарю-справочнику «это скопление минеральных веществ на поверхности Земли или в горных выработках, образовавшихся в результате их отделения https://mst.misis.ru/

2021;6(2):73–89

от массива и складирования в виде отходов горного, обогатительного, металлургического и других производств и пригодных по количеству и качеству сырья для промышленного использования»3. В определе-нии4 уточняются виды отходов и указывается на необходимость переработки с получением экономического эффекта. Удивление вызывает тот факт, что Государственная комиссия по запасам (ГКЗ) признает наличие ТМ, разрабатываются классификации ТМ [22], создаются банки данных, а в законодательных документах до сих пор это понятие отсутствует, как и в ФЗ «Об отходах производства и потребления», хотя в Модельном законе «Об отходах производства и потребления» 2007 г. оно было уже введено5. Одновременно понятие «ТМ» было закреплено в первой редакции областного закона «Об отходах производства и потребления» (Свердловская область) (1997 г.)6, присутствует оно и в законодательстве о недрах Республики Казахстан7, и в законодательстве Узбекистана8. Данное понятие было введено в закон «О недрах» Республики Татарстан, в «Инструкцию по применению классификации запасов твердых полезных ископаемых к ТМ угольного ряда Ростовской области».

Разработка месторождений, представленных ТМО, т.е. ТМ, с одной стороны, в ФЗ «О недрах»9 уравниваются с месторождениям и первичного сырья (организация аукционов и конкурсов при передаче права пользования ими, заключение договора на обслуживание профессиональной горно-спасательной службой и т.д.), с другой стороны, в ФЗ «Об отходах производства и потребления» ТМО (отходы горнопромышленного комплекса) не выделены в специальные подразделения, а рассматриваются просто как отходы производства, для переработки которых нужно иметь эти отходы в собственности. Данное условие упрощает процесс разработки ТМ, но не согласуется с положениями ФЗ «О недрах», где деятельность по переработке отходов является одним из видов недропользования, при этом недра являются государственной собственностью (ст. 1-2 ФЗ «О недрах»). Собственностью государства являются и лежалые «бесхозные» отходы.

В результате в современных условиях регулирование обращения с ТМО осуществляется согласно ФЗ «О недрах», что предполагает огромные выплаты, иногда соизмеримые с прибылью от разработки ТМ, для выполнения всех условий, связанных с геологическим изучением, утверждением запасов, заключением договоров при признании ТМ опасным производственным объектом и т.д. Из сказанного следует насущная необходимость выделения правового статуса ТМ в ФЗ «О недрах» и режима их использования. До тех пор, пока ТМ будут уравнены в законодательстве с природными месторождениями, проблема их переработки будет оставаться нерешенной, тем более что в силу особенностей условий залегания, состава и свойств разработка ТМ требует обычно индивидуальных технологических схем и оборудования, отвечающих критериям наилучших доступных технологий (НДТ), что изначально выливается в нерентабельные инвестиционные проекты, реализация которых без государственной поддержки оказывается неосуществимой. Требуется также в ФЗ «Об отходах производства и потребления» указать, что положения закона не распространяются на ТМО, поскольку они регулируются ФЗ «О недрах», чтобы избежать недоразумений и путаницы.

Информационная поддержка обращения с техногенными месторождениями

Информация о ТМ, их местоположении, источнике образования, техногенных признаках (запасы, форма, гранулометрический состав, крепость и т.д.) необходима для ускорения вовлечения отходов в переработку. Правильно разработанная классификация ТМ позволит целенаправленно подходить к оценке и проектированию разработки ТМ, ускорять решение проблем циркулярной экономики в рамках горнорудных предприятий. Анализ имеющихся классификаций свидетельствует об отражении в них: агрегатного состояния отходов (жидкие, газообразные, твердые); сроков хранения (текущие, лежалые); степени опасности (токсичность, взрывоопасность, инфекционность и другие свойства). В то же время все они имеют существенный недостаток, связанный с отсутствием информации об экономической целесообразности использования отходов, чего не избежали и действующие областные кадастры отходов производства и потребления, хотя еще в 1987 г. в отраслевой методике кадастров учета отходов горнообогатительного и металлургического производств предприятий цветной металлургии последним было присвоено название экономических, так как, помимо исходных показателей, характеризующих отходы, они содержали большой перечень экономических https://mst.misis.ru/

2021;6(2):73–89

показателей, подтверждающих целесообразность переработки ТМ; правда, в них не уделялось должного внимания технологии переработки. Расчеты экономической эффективности помогают делить ТМ на три группы: использование которых целесообразно в настоящее время, намечается разработка в ближайшее время, а потому отходы подлежат сохранению, и использование которых нецелесообразно. Из анализа действующих кадастров отходов производства и потребления [52] следует, что они содержат информацию о субъекте, реестре объектов размещения отходов с более чем 60 показателями в форме «Характеристика объектов размещения отходов», каждый из которых является поисковым, что дает возможность получать информацию по различным параметрам. Приводятся данные о юридических лицах – предпринимателях, осуществляющих деятельность по обезвреживанию и размещению отходов, и данные о технологиях (установках) по использованию отходов. Информация касается не только действующих, но и выведенных из эксплуатации, однако данные, характеризующие отходы с позиции резерва минерально-сырьевой базы, в них отсутствуют.

Информация о ТМ содержится в кадастре месторождений полезных ископаемых и проявлений, информация же в кадастре отходов производства и потребления по месторождениям ТМ ничем не отличается от прочих отходов, используемых природо-пользователями. Систематизированная информация о ТМ в открытом доступе отсутствует, хотя попытки их изучения и оценки предпринимались неоднократно. Так, в конце 80-х годов XX в. ПГО «Уралгеология» выполнило работу по составлению геолого-экономического обзора с оценкой возможного использования отходов горнодобывающей, металлургической и топливно-энергетической промышленности. В период 80–90-х годов XX в. технологические исследования и экономические оценки, связанные с утилизацией горнопромышленных отходов, выполнялись на таких крупных предприятиях Урала, как Высокогорский ГОК, Качканарский ГОК, ОАО «НТМК», ОАО «СУМЗ»,

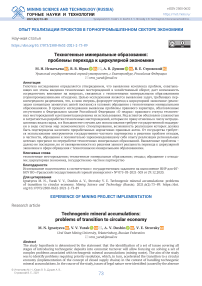

ОАО «Святогор», БАЗ, УАЗ и др. В 2002 г. группой сотрудников геологической организации под руководством С.И. Мормиль были обобщены результаты по учету и переработке ТМО, размещенных в пределах Среднего Урала, а также выполнена оценка их экологической опасности [31]. В качестве рекуперацион-ного потенциала (то есть возможности доизвлечения полезных компонентов) попутных полезных компонентов по техногенно-минеральным образованиям Свердловской области можно рассматривать следующие количественные показатели по объектам, отображенные на рис. 1.

Цветная металлургия (металлургическое производство)

Цветная металлургия (горнообогатительное производство)

Цветная металлургия (горнодобывающий комплекс)

Черная металлургия (обогатительное производство)

0 5 10 15 20 25

Рис. 1 . Рекуперационный потенциал Свердловской области

В табл. 1 представлены конкретные объекты, учтенные при составлении диаграммы, согласно [31].

Таким образом, по результатам табл. 1 и рис. 2 следует отметить, что по объему образуемых отходов, слагающих рекуперационный потенциал, лидирует цветная металлургия, в которой первое место занимает горно-обогатительное производство, второе– металлургическое производство и третье – горнодобывающий комплекс.

Таблица 1

Техногенно-минеральные объекты Свердловской области, формирующие рекупе-рационный потенциал

2021;6(2):73–89

Окончание табл. 1

2021;6(2):73–89

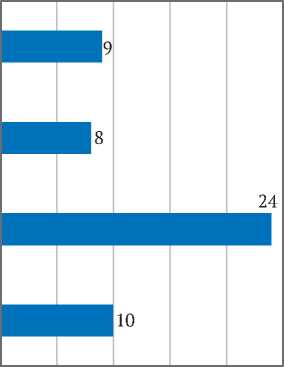

Цветная металлургия металлургическое производство

61559,9

Цветная металлургия, горнодобывающий комплекс

40488,7

Черная металлургия, обогатительное производство 1057,7

Цветная металлургия, горно-обогатительное производство

91719,6

Рис. 2. Количественная оценка объема техногенно-минеральных образований Свердловской области

Установлено, что лишь незначительная доля ТМО изучена в геологическом отношении в целях определения, оценки и утверждения запасов, т.е. речь может идти лишь о потенциальных ТМ.

В банке данных, который содержит информацию, начиная с 2004 г. [52], имеются сведения о 686 видах отходов. Особая проблема связана с бесхозными «лежалыми» отходами, ценность которых с позиции формирования резерва минерально-сырьевой базы в силу долгосрочного хранения теряется. Они рассматриваются чаще всего как объекты, загрязняющие окружающую среду, ухудшающие экологическую ситуацию, т.е. как объекты прямого накопления экологического ущерба. Согласно распоряжению правительства РФ от 04.12.2014 № 2462-р на территории России были обнаружены 340 подобных объектов, доля бывших ТМ среди которых неизвестна [53]. Количество неучтенных объектов на территории Свердловской области составляет 30, хотя скорее всего эта цифра требует уточнения10. В обращении с «лежалыми» отходами на первый план выступает экологический аспект, так как минерально-сырьевой в данной ситуации – почти теряет смысл. Считаем, что кадастр ТМ, содержащий возможно более полную информацию об объектах, в том числе экономическую, позволяет получить надежную статистическую информацию для принятия решения в части использования ТМ и активизировать эту деятельность. Не следует забывать и о том, что в стране имеется большое количество потенциальных ТМ, запасы и ресурсы которых не оценены, и примеры тому многочисленны.

Лицензирование и оценка ТМ

Согласно ФЗ «О недрах» на пользование ТМО необходимо получать лицензию, если иное не предусмотрено лицензией на добычу основного полезного ископаемого. Чаще всего недропользователь –владелец лицензии на добычу полезного ископаемого– получает право и на разведку, и на переработку возникающих отходов, НО расположенных в границах выделенного недропользователю горного отвода. Необходимость в получении отдельной лицензии появляется при условии, что недропользователь либо не использует текущие отходы, либо допускает отмеченные при контроле нарушения в организации этого процесса. Если в границах горного отвода расположен лежалый отход, который попадает в программу лицензирования, его переработка предусматривает получение лицензии, при этом недропользователь, в границах горного отвода которого он расположен, получает преимущественное право на разработку ТМ. При этом процедура получения права в соответствии с требованиями ФЗ «О недрах» должна осуществляться через проведение аукционов (конкурсов), что весьма проблематично, особенно для тех, которые попадают в список стратегических видов сырья, т.е. участки недр имеют федеральное значение. Курьезность ситуации возникает в связи с тем, что решение о разведке и добыче полезных ископаемых в этом случае должны приниматься только на уровне Правительства РФ. Перечень объектов лицензирования по разработке ТМ формируется обычно территориальным подразделением Роснедра, однако, учитывая наличие экологической опасности ряда из них, в число объектов включаются и те, которые требуют немедленной ликвидации.

Получение лицензии – это первый шаг в реализации деятельности по переработке отходов. Далее предстоит сложная, дорогостоящая процедура – геологическая оценка ТМО, которая предполагает свое осуществление аналогично природным объектам. Единственным регламентирующим документом продолжает оставаться11, рекомендующий проводить разведочные работы с помощью проходки скважин, шурфов, канав, которые подлежат опробованию. В то же время, как показывает опыт проведения разведочных работ, достоверность опробования оказывается низкой, так как крупноглыбовый материал ТМО опробуется мелкомассовыми пробами.

Как считает С. Г. Селезнев, единственным достоверным критерием оценки в этих условиях являются лишь результаты опытно-промышленной отработки, которая далеко не всегда проводится [35]. Он же отмечает дороговизну как геологоразведочных работ, так и постановки запасов на госбаланс. Оценка ТМ, которые уже стоят на госбалансе, была выполнена согласно требованиям к комплексной оценке запасов, впервые закрепленных в 1973 г. во «Временных требованиях к подсчету попутных полезных ископаемых https://mst.misis.ru/

2021;6(2):73–89

и компонентов в рудах и других видах минерального сырья». Позднее накопленный опыт получил отражение в «Требованиях к комплексному изучению месторождений и подсчету запасов попутных полезных ископаемых и компонентов» (1982 г.), включающих в себя специальный раздел «Требования к изучению отходов основного производства» и подраздел «Требования к геолого-экономической оценке попутных полезных ископаемых».

Согласно требованиям, разведка месторождения предусматривает предварительную геолого-экономическую оценку пород вскрыши и реализацию детальной разведки с подсчетом запасов. Если подобные исследования отсутствовали при реализации разведочных работ, то согласно «Требованиям к комплексному изучению месторождений и подсчету запасов попутных полезных ископаемых и компонентов» обязанность в отношении проведения данных исследований ложится на предприятия. Первые оценки ТМ в качестве источников получения минеральных компонентов выполнялись в 1930-е годы в Свердловской области. В 1931–1937 гг. оценивались на медь отвалы Турьинских рудников, в эти же годы оценивались медьсодержащие отвалы большинства предприятий Урала. Оценочные работы продолжались в 1956 г. и в 1970–1980 годах. В последующем их выполнение прекратилось.

Региональные органы власти не могут внести изменения в законодательную и нормативно-правовую базу относительно ТМ, не имеющих ничего общего с природными месторождениями, которые, по мнению исследователей, на начальном этапе освоения могут рассматриваться даже как нетрадиционное сырье, так как «их освоение носит инновационный характер и сопровождается повышенными затратами и риском по сравнению с традиционными видами сырья» [54], что еще раз подтверждает необходимость дифференцированного подхода к использованию ТМ.

В то же время выполняемая оценка ТМ на предмет подтверждения запасов требует определенного совершенствования исходя из современных реалий. Во-первых, это касается технологий, которые должны соответствовать наилучшим доступным технологиям, введение которых определено ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты РФ» от 21.07.2014 № 219-ФЗ. Распоряжением Правительства РФ от 24.12.2014 г. № 2674-р был утвержден перечень областей применения НДТ, в том числе горнопромышленного комплекса. Среди них – обращение с вскрышными и вмещающими горными породами. Второй важный момент – оценка экологической опасности отходов, их воздействия на окружающую среду. Рекомендации регламентирующего документа12 кратки, большую обоснованность имеют положения системного подхода к оценке ТМ, изложенные в работе [28], хотя они и не учитывают тех изменений в расчете предотвра- щаемого ущерба, которые связаны с социально-экономическим [55] и экосистемным [56, 57] подходами к освоению ресурсов недр. Предотвращаемый ущерб при оценке всех составляющих оказывается несравненно большим [58], чем он определяется по методике, утвержденной еще в 1987 г. В первую очередь это касается недоучета ценности экосистемных услуг биоты, восстанавливаемых после ликвидации техногенного источника воздействия на окружающую среду. Остается неучитываемой и динамика изменения воздействия на окружающую среду в силу меняющегося состояния отходов во времени за счет перехода нерастворимых соединений и минералов в растворимые формы в процессе окисления при фильтрации через них атмосферных осадков, которые содержат свободный кислород и растворы кислот.

Из сказанного следует необходимость изучения технологии трансформации окружающей среды под воздействием горнопромышленного комплекса. Возможно использование эколого-геохимического принципа, согласно которому действующую «активность техногенных нагрузок определяет вещественный состав водно-воздушных потоков, поступающих в природно-территориальные комплексы (ландшафты), зависящий от содержания сульфидов, содержания геохимически активных химических элементов и агрегатного состояния» [24]. Все виды ТМО в этом случае могут быть разделены на опасные и геохимические неопасные для окружающей среды.

При оценке ТМ, в отличие от природных объектов, экологический фактор имеет не меньшую значимость, чем экономический, что находит отражение в названии выполняемой оценки – эколого-экономической, что в первую очередь имеет отношение к геохимически опасным отходам.

В целом, следует отметить, что требуется дифференцированный подход к изучению, геолого-экономической оценке, постановке на госбаланс и разработке техногенных объектов, отличающихся по масштабу, минеральным типам и способам образования. Дифференцированные подходы следует предусматривать и в отношении текущих и лежалых отходов, крупноблочных и шламовых образований, смешанного и дифференцированного складирования отходов.

Чем может помочь государство ?

Из всего вышесказанного следует, что разработка ТМ – сложная, дорогостоящая деятельность с высоким экономическим и экологическим риском. В современной ситуации, характеризуемой отсутствием мотивации вовлечения отходов в хозяйственный оборот, предприятия выбирают для себя более выгодную стратегию действий – отказ от переработки отходов и согласие на выплату платежей за негативное воздействие на окружающую среду в результате размещения отходов. В то же время все исследователи, занимающиеся вопросами разработки техногенных месторождений, уверенно заявляют о необходимости государственной поддержки в виде системы экономических мер стимулирующего характера для реализации программы переработки ТМО, тем более https://mst.misis.ru/

2021;6(2):73–89

что подобные механизмы успешно работали в 1980-е годы. Функционирующий в 2021 г. экономический механизм в сфере обращения с отходами нельзя назвать полноценным, в том числе и экономические меры, реализуемые в данной сфере на уровне регионов РФ.

Результатом проведенного обзора отечественных и зарубежных исследований [59] по проблематике переработки ТМО для повышения уровня экологической безопасности, улучшения качества окружающей среды и сохранения невозобновляемых ресурсов явился ряд рекомендаций в отношении видов эффективной помощи государства, который, в свою очередь, позволит интенсифицировать процесс переработки бизнесом ТМО:

-

1. «Реализация государственного целевого субсидирования на разработку экологически чистых технологий переработки, в т.ч. НДТ, обезвреживания и захоронения отходов, а также субсидии на выплату процентов в целях облегчения процедуры использования заемных средств.

-

2. Льготное государственное кредитование оборудования, обеспечивающего экологически чистый технологический процесс переработки ТМО; налоговые кредиты на внедрение новых технологий (такая практика распространена в США) [60].

-

3. Льготное налогообложение (полное или частичное): исключение налогообложения товарной продукции, полученной и реализованной за счет извлечения из ТМО; освобождение от налогообложения части прибыли предприятий, реинвестированной в переработку ТМО; освобождение от выплаты налога на прибыль вновь созданных предприятий по переработке ТМО, на два года после первоначального получения прибыли; снижение ставок (освобождение на 1,5–2,0 года при внедрении новых технологий, полное освобождение при внедрении экологически чистых технологий) налога на добычу при использовании ТМО; снижение ставок или полное освобождение от налога на имущество предприятий, добывающих и перерабатывающих техногенные ресурсы, в части вновь создаваемых производств; снижение ставок земельного налога; снижение ставок арендной платы за пользование площадями зданий и сооружений, находящихся в муниципальной и областной собственности.

-

4. Льготное кредитование инвестиционных проектов (с учетом ранжирования) по переработке ТМО и формирование областного залогового фонда, гарантом которого является правительство области с целью снижения инвестиционного риска банковских структур, финансирующих переработку ТМО. Имеется опыт положительной апробации зачета затрат на выполнение мероприятий по рациональному использованию ТМО, созданию и внедрению малоотходных и ресурсосберегающих технологий в счет платы за негативное воздействие на окружающую среду, а также снижение таможенных пошлин и акцизов на оборудование, используемое при переработке, обезвреживании и захоронении ТМО, если подобные товары не производятся в России. К числу положительных моментов могут быть отнесены те льготы,

которые предусматриваются № 219-ФЗ в целях проведения модернизации, касающейся в т.ч. и деятельности в части обращения с ТМО, это – возможность включения возмещения процентной ставки по инвестиционному кредиту в счет налога на прибыль, ускоренная амортизация оборудования наилучших доступных технологий (НДТ), (в США, например, срок списания очистного оборудования составляет 5 лет, а в Канаде – 2 года), а также возвращение к практике формирования фондов охраны окружающей среды (экологических фондов), средства которых в т.ч. могут использоваться на стимулирование предотвращения и максимального использования текущих ТМО» [61].

При всем, казалось бы, невнимании к институтам поддержки переработки отходов все же ряд проектов поддерживается государством (переработка отходов вольфрамового производства в вольфрамовый концентрат при наличии льготного займа в 340 млн руб., решение проблемы переработки отходов в рамках кластера «Комплексная переработка угля и техногенных отходов» на базе Кузбасского технопарка и др.

Перспективным инструментом активизации переработки ТМО является развитие в этой сфере государственно-частного партнерства (ГЧП). В целях широкого применения формы ГЧП необходимы законодательное закрепление порядка взаимодействия государства и бизнеса (подготовки соглашений о ГЧП, их заключения, исполнения, прекращения и т.д.), а также гармонизация различных законодательных актов, включая налоговое, земельное, экологическое законодательство и т.д. Положительный опыт взаимодействия государства и бизнеса в решении проблемы переработки отходов имел место в 1996 г. в Свердловской области, когда областное правительство, рассмотрев федеральную программу «Переработка ТМО Свердловской области», сформировало и утвердило собственную программу с одноименным названием. Если программа федерального уровня была ограничена и состояла из 22 проектов, то областная была открытой и постоянно пополнялась проектами, которых к началу 2000 г. насчитывалось 125 [62]. Реализация программы осуществлялась в два этапа. Первый (1997–1998 гг.) предусматривал выполнение 22 проектов на основе уже разработанных технологий, на втором этапе (1999–2005 гг.) реализация программы предполагала разработку новых технологий и переработку в основном лежалых отходов. Реализация областной программы подразумевала и корректировку организационного механизма регулирования сферы переработки ТМО, для координации деятельности в целях реализации программы был учрежден отдельный уполномоченный орган– ООО «Уральский институт металлов».

Таким образом, были как организованы новые, так и расширены существующие производства по переработке отходов обогащения железных руд ОАО «Высокогорский ГОК», шлаков в акционерных обществах «Нижнетагильский металлургический комбинат», «Ключевской ферросплавный завод», «Северский трубный завод» и т.д. Было переработано 20,1 млн т отходов горно-металлургического ком-

2021;6(2):73–89

плекса. Получено 35 тыс. т меди и медного концентрата, 2 тыс. т цинка, около 1 млн т металлического железа и магнитного продукта, 7 тыс. т феррохрома, 7,5 млн т строительных материалов и 81,0 тыс. т асбеста [63]. Только за 2001 г. было переработано 13,6 млн т ТМО, в т. ч. отходов металлургического комплекса – 5289,3 тыс. т, отходов добычи и обогащения – 6353,6 тыс. т и 48,5 тыс. т прочих отходов. К сожалению, в 2020 г. в связи с изменениями федерального бюджетного и налогового законодательства программа была свернута из-за прекращения финансового обеспечения. Тем не менее, результаты реализации программы оказались весьма позитивны: были разработаны и внедрены новые технологии, почти вдвое увеличился объем переработки отходов, ряду предприятий была оказана господдержка.

Заключение

В результате длительного функционирования горнодобывающих предприятий в России накопилось не менее 80–100 млрд т отходов, которые занимают значительные площади в Центральном, Уральском, Западно-Сибирском и др. экономических районах. Отходы горнодобывающих и сопутствующих им перерабатывающих производств рассматриваются в качестве реального резерва расширения минерально-сырьевой базы страны [61, 64]. С другой стороны, горнопромышленные отходы формируют серьезную для России экологическую проблему – по причине отрицательного воздействия, оказываемого как на окружающую среду, так и на человека. Вопросы переработки отходов и использования безотходных и малоотходных технологий всегда были актуальны, их появление относят к 60-м годам XX столетия. В 1990-е годы данная проблематика рассматривалась в рамках концепции ЭЧП, а позднее – в рамках концепции замкнутых цепей поставок (циркулярной экономики). В настоящее время проблема отходов вошла в число приоритетных, о чем свидетельствуют целевые ориентиры ряда законодательных документов и широкая поддержка концепции замкнутых цепей поставок.

Переход в условиях рудных месторождений от линейной модели экономики к циркулярной требует преодоления ряда барьеров. Во-первых, требуется выделение правового статуса ТМ и режима их исполь-

зования в ФЗ «О недрах», что позволит исключить их уравнивание с природными месторождениями в силу специфических условий залегания, свойств ТМ и, соответственно, технологий переработки и упростит порядок их вовлечения в хозяйственный оборот. Одновременно они должны быть выведены из-под регулирования ФЗ «Об отходах производства и потребления». Второй момент касается информации о ТМ, которая в настоящее время либо отсутствует, либо весьма обрывочна. Потенциальные инвесторы должны иметь информацию, которая может помочь им в части принятия решения об использовании ТМ. Полнота информации требует включения в неё данных об экологической опасности ТМ, возможных технологиях переработки, экономической целесообразности использования ТМ. Третья проблема, требующая преодоления, – лицензирование и оценка ТМ. Считаем, что при признании правового статуса ТМ одновременно должны быть внесены изменения в порядок их лицензирования, выполнения оценочных работ, постановки запасов на госбаланс, учитывая, что, по мнению ученых, на начальных этапах освоения они могут рассматриваться как нетрадиционные виды сырья. Особое внимание при эколого-экономической оценке ТМ должно уделяться экологическому аспекту. Требуется дифференцированный подход в отношении текущих и лежалых отходов, крупнообломочных и шламовых образований, отходов смешанного и дифференцированного складирования.

Реальность перехода к модели циркулярной экономики оказывается невозможной без поддержки государства. Требуется законодательное закрепление механизма экономических мер, стимулирующих переработку ТМО, и своевременная разработка необходимых нормативных актов. Перспективными инструментами переработки ТМО должны стать механизм ГЧП, доказавший свою результативность в условиях Свердловской области, а также региональные целевые программы переработки ТМО.

Преодоление выявленных проблем позволит ускорить переход к циркулярной экономике в условиях обращения с ТМО, что способствует замедлению истощения невозобновляемого природного капитала, повышает уровень переработки отходов, снижает техногенный пресс на окружающую среду.

2021;6(2):73–89

2021;6(2):73–89

2021;6(2):73–89

2021;6(2):73–89

2021;6(2):73–89

Список литературы Техногенные минеральные образования: проблемы перехода к циркулярной экономике

- Подвишенский С. Н., Чалов В. И., Кравченко О. П. Рациональное использование природных ресурсов в горнопромышленном комплексе. М.: Недра; 1988.

- Россман Г. И., Пикалева В. С., Королева Н. Л. Проблема эколого-экономической оценки ущерба здоровью населения при составлении ТЭО кондиций и проектов освоения месторождений минерального сырья. Разведка и охрана недр. 2016;(11):52–58. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24846526

- Vormittag E., Saldiva P., Anastacio A., Barbosa F. Jr. High levels of metals/metalloids in blood and urine of residents living in the area affected by the dam failing in barra longa, district, brazil: A preliminary human biomonitoring study. Environmental Toxicology and Pharmacology. 2021;83:103566. https://doi.org/10.1016/j.etap.2020.103566

- Konte M., Vincent R. Mining and quality of public services: The role of local governance and decentralization. World Development. 2020;140:105350. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105350

- Быховский Л. З., Спорыхина Л. В. Техногенные отходы как резерв пополнения минерально-сырьевой базы: состояние и проблемы освоения. Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2011;(4):15–20. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=16716669

- Пахомова Н. В., Рихтер К., Ветрова М. А. Переход к циркулярной экономике и замкнутым цепям поставок как фактор устойчивого развития. Вестник СПТУ. Серия 5. Экономика. 2017;33(2):264–268. https://doi.org/10.21638/11701/spbu05.2017.203

- Goyal S., Chauhan S., Mishra P. Circular economy research: A bibliometric analysis (2000–2019) and future research insights. Journal of Cleaner Production. 2021;287:125011. https://doi.org/10.1016/j. jclepro.2020.125011

- Ignatyeva M., Yurak V., Pustokhina N. Recultivation of post-mining disturbed land: Review of content and comparative law and feasibility study. Resources. 2020;9(6):73. https://doi.org/10.3390/ RESOURCES9060073

- Smol M., Marcinek P., Duda J., Szołdrowska D. Importance of sustainable mineral resource management in implementing the circular economy (CE) model and the European green deal strategy. Resources. 2020;9(5):55. https://doi.org/10.3390/RESOURCES9050055

- Sarja M., Onkila T., Mäkelä M. A systematic literature review of the transition to the circular economy in business organizations: Obstacles, catalysts and ambivalences. Journal of Cleaner Production. 2021;286:125492. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125492

- European Commission. A European Green Deal. 2020. URL: https://ec.europa.eu/info/strategy/ priorities-2019-2024/european-green-deal_en

- Calisto Friant M., Vermeulen W. J. V., Salomone R. Analysing european union circular economy policies: Words versus actions. Sustainable Production and Consumption; 2021;27:337–353. https://doi.org/10.1016/j.spc.2020.11.001

- Fitch-Roy O., Benson D., Monciardini D. All around the world: Assessing optimality in comparative circular economy policy packages. Journal of Cleaner Production. 2021;286:125493. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125493

- Трубецкой К. Н., Галченко Ю. П. Минерально-сырьевой комплекс и естественная биота земли. Геоэкология. 2012;(6):483–489.

- Грант Т. В. Перспективы создания безотходных производств в никелевой промышленности. Цветные металлы. 1978;(12):7–15.

- Зайцев В. А., Цыганков А. П. Основной путь решения проблемы защиты окружающей среды – создание безотходных промышленных производств. Журнал Всесоюзного Химического Общества им. Д. И. Менделеева. 1979;(1):3–12.

- Ласкорин Б. Н., Громов Б. В., Цыганков А. П., Семин В. Н. Основные проблемы развития безотходных производств. М.: Стройиздат; 1981.

- Ласкорин Б. Н., Барский Л. А., Персиц В. З. Безотходные технологии переработки минерального сырья. Системный анализ. М.: Недра; 1984.

- Ласкорин Б. Н., Чалов В. И. Проблемы безотходного производства в металлургии. М.: Изд-во ЦНИИЭЦМ; 1987.

- Выварец А. Д. Эффективность использования отходов в условиях интенсификации производства. Свердловск: Из-во УрГУ; 1987.

- Уманец В. Н., Когут А. В. Оценка качества и геометризации отходов добычи и переработки руд. Разведка и охрана недр. 1987;(7):38–42.

- Трубецкой К. Н., Уманец В. Н., Никитин М. Б. Классификация техногенных месторождений: основные категории и понятия. Горный журнал. 1989;(12):6–9.

- Арский Ю. М., Чайников В. В. Место экономического кадастра в информационной системе минерально-сырьевых ресурсов и его структура. В сб. статей: Промышленно-экономические кадастры природных и техногенных месторождений: теория и практика разработки. Аппатиты: АН СССР; 1990. С. 26–31.

- Игнатьева М. Н., Пахальчак Г. Ю. Экономический механизм ресурсосбережения при освоении минерально-сырьевого потенциала. Уральское горное обозрение. 1996;(6):162–166.

- Белик И. С. Система стимулирования использования отходов производства. Экономические проблемы природопользования. Свердловск: УПИ; 1991. C. 11–12.

- Яндыганов Я. Я. Экологическое предпринимательство в регионе (проблемы, перспективы, эффективность). Екатеринбург: Из-во УрЭУ; 1998.

- Трубецкой К. Н., Шапарь А.Г. Малоотходные и ресурсосберегающие технологии при открытой разработке месторождений. М.: Недра; 1993.

- Чайников В. В. Системная оценка техногенных месторождений. Обзорная информация. Геология, методы поисков, разведки и оценки месторождений твёрдых полезных ископаемых. ЗАО «Геоинформмарк»;1999;6–7.

- Коняев В. П., Крючкова Л. А., Туманова Е. С. Техногенное минеральное сырье России и направления его использования. М.: АО «Роснедра»; 1994.

- Туманова Е. С., Цибизов А. Н. и др. Техногенные ресурсы минерального строительного сырья. М.: Недра; 1991.

- Мормиль С. И., Сальников В.Л., Амосов Л. А. и др. Техногенные месторождения Урала и оценка их воздействия на окружающую среду. Екатеринбург; 2002.

- Подтуркин Ю. А., Коткин В. А., Муслимов Р. Х., Салиева Р. Н. Проблемы правового обеспечения хозяйственной деятельности по разработке техногенных месторождений. Маркшейдерия и недропользование. 2009;(6):29–33.

- Агафонов В. Б. Правовые проблемы обращения с отходами горно-добывающих и связанных с ними перерабатывающих производств. Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2015;(2):60–64. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23213698

- Попов С. М. Методические основы формирования направлений использования отходов производства и потребления. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2007;(5):81–86. URL: https://giab-online.ru/files/Data/2007/6/11_Popov.pdf

- Селезнев В. Г. О проблеме использования горно-промышленных отходов. Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2013;(4):40–44. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=20164735

- Беневольский Б. И., Кривцова А. И., Романчук А. И., Михайлов Б. К. Два аспекта проблемы утилизации горно-промышленных отходов. Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2011;(1):37–42. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=15591167

- Уманец В. Н. Опыт геолого-технологической оценки техногенных образований золота на некоторых месторождениях Казахстана. Минеральные ресурсы России. Экономика и управление.

- 2013;(4):87–93. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=20164742

- Киперман Ю.А., Комаров М.А. Горнопромышленные отходы в формировании ресурсосберегающей природоохранной политики. Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2016;(1–2):68–73. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26136406

- Mhatre P., Panchal R., Singh A., Bibyan S. A systematic literature review on the circular economy initiatives in the European union. Sustainable Production and Consumption. 2021;26:187–202. https://doi.org/10.1016/j.spc.2020.09.008

- Ortega Alvarado I.A., Sutcliffe T.E., Berker T., Pettersen I.N. Emerging circular economies: Discourse coalitions in a norwegian case. Sustainable Production and Consumption. 2021;26:360–372. https://doi.org/10.1016/j.spc.2020.10.011

- Harris S., Martin M., Diener D. Circularity for circularity’s sake? scoping review of assessment methods for environmental performance in the circular economy. Sustainable Production and Consumption. 2021;26:172–186. https://doi.org/10.1016/j.spc.2020.09.018

- Харитонова Г.Н. Объективные и предварительные предпосылки перехода к «циркулярной экономики» на арктических территориях. Стратегии и инструменты экологически устойчивого развития экономики: Материалы XV Международной научно-практ. конференции РОЭЭ. Ставрополь; Кисловодск; 2019. C. 483–487.

- Татаркин А. И., Полянская И. Г., Игнатьева М. Н., Юрак В. В. Методологическая оценка состояния и перспектив институционально-инновационного недропользования в арктической зоне. Экономика региона. 2014;(3):146–158. https://doi.org/10.17059/2014-3-14

- Su B., Heshmati A., Geng Y., Yu X. A review of the circular economy in China: Moving from rhetoric to implementation. Journal of Cleaner Production. 2013;42:215–227. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.11.020

- Bovea M. D.; Pérez-Belis V. Identifying design guidelines to meet the circular economy principles: A case study on electric and electronic equipment. Journal of Environmental Management. 2018;228:483–494. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.08.014

- Givoni M.; Macmillen J.; Banister D.; Feitelson E. From policy measures to policy packages. Transport Reviews. 2013;33:1–20. https://doi.org/10.1080/01441647.2012.744779

- Bouma J.A., Verbraak M., Dietz F., Brouwer R. Policy Mix: Mess or Merit? Journal of Environmental Economics and Policy. 2019;8;32–47. https://doi.org/10.1080/21606544.2018.1494636

- Vanhamäki S., Virtanen M., Luste S., Manskinen K. Transition towards a circular economy at a regional level: A case study on closing biological loops. Resources, Conservation and Recycling. 2020;156:104716. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.104716

- Vanhamäki S., Rinkinen S., Manskinen K. Adapting a Circular economy in regional strategies of the European Union. Sustainability. 2021;13(3):1518. https://doi.org/10.3390/su13031518

- Winans K., Kendall A., Deng H. The history and current applications of the circular economy concept. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2017;68(1):825–833. https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.09.123

- Nunes B. T., Pollard S. J., Burgess P. J., Ellis G., De los Rios I. C., Charnley F. University contributions to the circular economy: Professing the hidden curriculum. Sustainability 2018;10(8):2719. https://doi.org/10.3390/su10082719

- Орлова О. Н., Бобина Н. А. О формировании и ведении Свердловского областного кадастра отходов производства и потребления. Минеральные ресурсы России. 2013;(4):45–47. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=20164736

- Соловьянов А. А. Прошлый (накопленный экологический ущерб: Проблемы и решения. 7. Реализация распоряжения Правительства РФ от 04.12.2014 № 2462-р. Экологический вестник России. 2015;(9):42–48. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=24187966

- Ларичкин Ф. Д., Каменев Е. А., Мотлохов В. В. Нетрадиционные виды минерального сырья: актуальность, определение и классификация. Горный журнал. 2003;(1):16–20.

- Игнатьева М. Н. Основные положения геоэкосоциоэкономического подхода к освоению природных ресурсов. Известия УГГУ. 2014;(3):74–80.

- Перелет Р. А. Экосистемный подход для управления природопользованием и природоохраной. Экономика природопользования. 2006;(3):3–19.

- Yurak V., Emelyanova E., Kostromina T. Ecosystems’ economic assessment in the context of different climatic zones. In: E3S Web of Conferences. XVIII Scientific Forum “Ural Mining Decade” (UMD 2020). 2020;177:04013. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202017704013

- Логинов В. Г., Игнатьева М. Н., Балашенко В. В. Вред, причиненный ресурсам традиционного природопользования, и его экономическая оценка. Экономика региона. 2017;13(2):396–409. https://doi.org/10.17059/2017-2-6

- Всероссийская конференция «Проблемы рационального использования отходов горнодобывающего производства». 25–26 апреля 2013 г. Минеральные ресурсы России. Экономика и управление.

- 2013;(4):95–98. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=20164743

- Hassett K. A., Metcalf G.E. Energy tax credits and residential conservation investment: Evidence from panel data. Journal of Public Economics. 1995;57(2):201–217. https://doi.org/10.1016/0047-2727(94)01452-T

- Кубарев М. С., Игнатьева М. Н. Экономическое стимулирование переработки техногенно-минеральных образований. Самарская лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2018;27(3):143–147. URL: http://www.ssc.smr.ru/media/journals/samluka/2018/27_3_17.pdf

- Данилов Н. И. Программа переработки техногенных образований Свердловской области. Основные направления и итоги выполнения. Известия вузов. Горный журнал. Уральское горное обозрение. 1997;11–12:4–7.

- Данилов Н. И., Смирнов Л. А., Лещиков В. И. Опыт утилизации техногенных образований в Свердловской области. Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2000;(5–6):41–51.

- Полянская И. Г., Юрак В. В., Стровский В. Е. Повышение уровня сбалансированности недропользования в регионе с помощью учета отходов недропользования. Экономика региона.2019;15(4):1226–1240. https://doi.org/10.17059/2019-4-20