Техногенные поверхностные образования на отвалах и хвостохранилищах в Кемеровской области: опыт классификации

Автор: Брагина П.С., Герасимова М.И.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 89, 2017 года.

Бесплатный доступ

Классификация техногенных поверхностных образований (ТПО) является дискуссионной. С одной стороны, ТПО предшествуют почвам и неразрывно связаны с ними, с другой, их формирование происходит в результате деятельности человека, поэтому по своей природе они отличаются от естественных образований. Классификация ТПО специально вынесена за рамки почвенной классификации и является отдельной системой, в которой для обозначения таксономических единиц используются умышленно громоздкие словесные конструкции, подчеркивающие отличие ТПО от почв. Такая система была предложена В.Д. Тонконоговым, она состоит из двух иерархических уровней: группа и подгруппа. В продолжение этих разработок предпринята попытка классификации техногенных поверхностных образований на угольных отвалах и хвостохранилищах железорудных обогатительных фабрик, расположенных в лесостепной и горно-таежной зонах Кемеровской области. Предложено также выделение третьего таксономического уровня (трибы), который позволит учесть морфологические и химические свойства ТПО.

Классификация почв, отходы горнодобывающей промышленности

Короткий адрес: https://sciup.org/14313714

IDR: 14313714 | УДК: 631.4 | DOI: 10.19047/0136-1694-2017-89-90-103

Текст научной статьи Техногенные поверхностные образования на отвалах и хвостохранилищах в Кемеровской области: опыт классификации

DOI: 10.19047/0136-1694-2017-89-90-103

В последние годы наблюдается расширение понятия «почва» за счет отнесения к почвам различных поверхностных образований, подлежащих учету (картографированию) и частично функционирующих как обычные почвы: они служат местом обитания живых организмов, прежде всего, растений, депонирующей средой органического вещества и различных загрязнителей, участвуют в биологическом круговороте, выполняя ряд функций почвы. Примерами таких образований служат твердофазные субстраты в городах (Апарин, Сухачева, 2012; Строганова и др. 1997) , а также

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2017. Вып. 89 отходы промышленных и горнодобывающих предприятий (Андроханов и др., 2004) . К почвам относят субстраты мелководий (Demas, Rabenhorst, 1999) , тонкие пленки как на поверхности («почвы пятен» в высоких широтах), так и в трещинах или полостях скальных пород (эндолитные почвы С.В. Горячкина (2012)) . Часть таких образований уже является объектом почвенных классификаций (Строганова и др., 1997; Прокофьева и др., 2014; IUSS…, 2014 ).

При разработке субстантивно-генетической классификации почв России в начале 2000-х годов Валентин Дмитриевич Тонконогов постоянно подчеркивал различия между почвами и «непоч-вами». Последние были названы им техногенными поверхностными образованиями ( ТПО ), их отличия от природных почв отражены формально и по существу. Формально, ТПО во всех изданиях классификации почв России (1997, 2004 и 2008 гг.) вынесены за пределы собственно почвенной системы, они описываются отдельно, после всех почв и даже после перечня критериев количественных и субстратных показателей для низших уровней систематики почв. Второй формальный способ выделения ТПО – предложенные для них названия: искусственные на основе латыни, умышленно громоздкие, не похожие на привычную (и даже новую) почвенную номенклатуру, например, органолитостраты, ток-сифабрикаты. Названия отражают свойства ТПО: токсичность (токси-…) и их происхождение: природное: (натур-…) или искусственное (арти-…). Поскольку техногенными субстратами считаются даже природные отложения, но перемещенные техническими средствами с места своего исходного залегания (ГОСТ 25100-95 «Грунты. Классификация»), то большая часть ТПО отнесена В.Д. Тонконоговым к «фабрикатам» – созданным, измененным или перемещенным человеком твердофазным телам из природных или неприродных материалов.

Неформальный, или сущностный, подход к ТПО заключается в том, что в отличие от почв ТПО не имеют системы генетических горизонтов, сформированных комплексом взаимосвязанных процессов; по В.Д. Тонконогову (2001) ТПО состоят из «горизонтоподобных слоев». ТПО не имеют длительной истории формирования и закономерных связей с условиями среды. ТПО молоды, их возраст измеряется первыми годами и немного варьирует в разных ландшафтных зонах. Со временем ТПО превращаются в почвы: сначала в слабораз-

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2017. Вып. 89 витые, затем – в органо-аккумулятивные. Эволюционный ряд молодых (15–40-летних) органо-аккумулятивных почв на угольных отвалах Кузбасса детально изучен В.А. Андрохановым с соавторами, назвавшими их эмбриоземами инициальными, которые в дальнейшем эволюционируют в эмбриоземы органо-аккумулятивные, затем в дерновые, и, наконец, в гумусово-аккумулятивные (Курачев, Анд- роханов, 2002; Андроханов и др., 2004) . В.М. Фридланд (1982) называл подобные образования «парапочвами», считая превращение их в почвы только вопросом времени.

В статье сравниваются две группы ТПО на отходах горнодобывающих предприятий Кузбасса, существенно различающиеся исходными свойствами субстратов и биоклиматическим потенциалом почвообразования, и возможность применения к ним систематики ТПО, предложенной В.Д. Тонконоговым.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

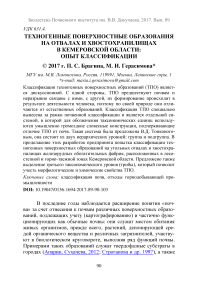

Объектами исследования выбраны ТПО на отвалах, образованных при добыче каменного угля открытым способом, и на хво-стохранилищах железорудных обогатительных фабрик, расположенные попарно в двух природных зонах: лесостепной и горнотаежной – черневой тайги (рис. 1).

Субстраты обоих отвалов состоят из смеси обломков плотных осадочных пород: юрских алевролитов, аргиллитов и песчаников с четвертичными суглинистыми отложениями; размеры обломков незакономерно колеблются от первых сантиметров до 0.5 м. Доля мелкозема составляет 10–20% и не превышает 30%, причем его количество обычно больше в верхнем полуметре. Среди обломков пород присутствуют обломки каменного угля, попадающие в тело отвала из-за несовершенства технологии отделения угля от вмещающих и вскрышных пород. Согласно классификации, по пригодности к рекультивации все породы отвалов можно отнести к категории «потенциально плодородные» (Баранник, Шмонов, 1988) . Химические свойства пород в обоих отвалах довольно неоднородны: значения рН Н 2 О колеблются от 6.6 до 8.4, сумма солей не превышает 0.03%. Содержание углерода варьирует в широких пределах: от 0.1 до 20%, в зависимости от количества включений обломков угля, что ограничивает оценку содержания

Рис. 1. Местоположение объектов исследования.

гумуса в ТПО. Емкость катионного обмена обычно не превышает 15 мг-экв/100 г (Берлякова и др., 2012) .

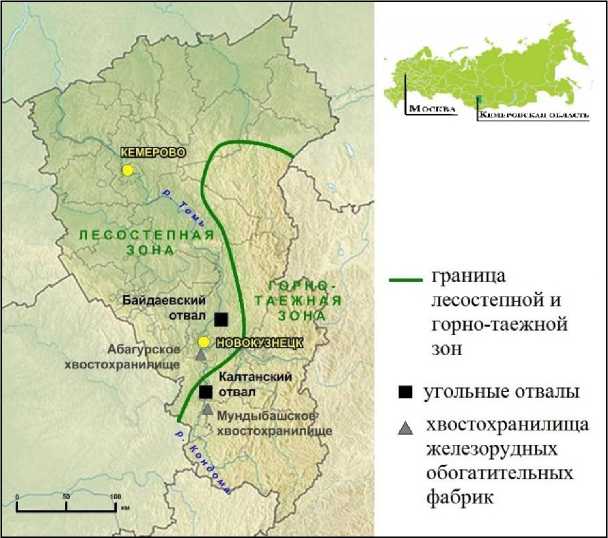

Субстраты двух хвостохранилищ близки по морфологическим и аналитическим свойствам и представляют собой высохшую песчано-пылеватую пульпу – измельченные отходы обогатительных фабрик. Сложение субстратов хвостохранилищ слоистое с чередованием песчаных и пылеватых прослоев (мощностью 0.5– 3 см), вследствие разновременного оседания частиц пыли и песка при послойном заполнении хвостохранилища. Слои залегают горизонтально или с небольшим наклоном и различаются по цвету, плотности, сложению и составу (рис. 2).

Для субстратов хвостохранилищ характерна нейтральная– слабощелочная реакция среды: значения рН Н 2 О варьируют от 7.5 до 8.2. Однако в лесостепной зоне на Абагурском хвостохранили-ще в местах скопления железистых минералов величины рН резко

Рис. 2. Суглинистые (а, б) и пылеватые (в, г) слои в материале хвосто-хранилищ с разным содержанием зерен железистых минералов. Суглинистые слои, состоящие из окатанных агрегатов (техногенных «окатышей») с низким (а) и повышенным (б) содержанием зерен железистых минералов. Песчаные слои (разнозернистый песок): с низким (в) и высоким (г) содержанием зерен железистых минералов.

падают (до 3.1). Содержание солей связано с технологическими процессами; в обеих природных зонах оно превышает 0.11%, достигая 3.5% в лесостепной зоне. По данным А.Ю. Столбоушкина (2014), среди солей в составе пульпы преобладают сульфаты кальция, магния и натрия. Содержание углерода колеблется от 1 до 2%, что, как и в случае отвалов, связано с технологическим процессом (сбросом веществ органического происхождения с соседних производств). Субстрат хвостохранилищ оценивается как фи-тотоксичный и относится к категории малопригодных для рекультивации (Баранник, Шмонов, 1988) . По содержанию токсичных солей субстраты хвостохранилищ относятся к среднезасоленным (Мундыбашское горнотаежное хвостохранилище), сильно и очень сильно засоленным (Абагурское лесостепное хвостохранилище) (по Панковой и др., 2006) .

Несмотря на расположение отвалов и хвостохранилищ в окружении высокопродуктивных растительных сообществ лесостепи и горной черневой тайги, на ТПО практически отсутствует растительный покров, на их поверхности могут присутствовать лишь единичные растения, которые в большинстве случаев угнетены.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В толще ТПО в отличие от почв отсутствуют органогенные или гумусово-аккумулятивные горизонты, однако выделяются слои, различающиеся степенью выветрелости обломков пород и их размерами в отвалах или сложением в хвостохранилищах.

Несмотря на неоднородность пород и хаотичность сложения отвалов, морфологические и химические свойства ТПО пространственно достаточно однородны, за исключением участков самовозгорания. ТПО хвостохранилищ также имеют высокую степень сходства на разных участках. Различий между ТПО, расположенными в разных природных зонах, не было обнаружено в отличие от почв на техногенных объектах.

Почвы и ТПО, формирующиеся на отходах горнодобывающих предприятий, представляют собой пространственновременной континуум: по мере развития почвообразования ТПО сменяются почвами. Данный процесс протекает постепенно, начинаясь в отдельных локусах, где по мере улучшения качества местообитания, ТПО «превращаются» в почвы. Четкую границу между этими двумя твердофазными телами, соответственно, понятиями провести довольно сложно, вопрос об их разделении является концептуальным, связанным с определением понятия «почва» или вопросом договоренности.

В большинстве публикаций разделение почв и непочвенных образований на техногенных объектах не обсуждается. Впервые термин «техногенные поверхностные образования» был использован И.И. Лебедевой и др. (1993) для обозначения искусственных грунтов и почво-грунтов. С.А. Тарановым и др. (1974) было предложено название «молодые почвы техногенных ландшафтов», заменяющее прежние: неразвитые, пионерные, примитивные, мелкопрофильные, антропогенные. С.С. Трофимов и др. для обозначения групп почв, формирующихся под воздействием техногенеза на отвалах, предлагают термин «инициальные» почвы (Гумусо-образование.., 1986). В.М. Курачев и В.А. Андроханов (2002) используют термин «эмбриоземы». На наш взгляд, система эмбри-оземов В.А. Андроханова представляет более поздние эволюционные стадии существования техногенных объектов, когда уже имеется почвенный профиль с различными органическими и/или гумусовыми горизонтами. Аналогичным образом в международной классификации – WRB (IUSS.., 2014) в реферативной группе Техносолей присутствуют явные ТПО: «имеющие плотный техногенный материал в пределах верхних 5 см» (с. 81) наряду с субстратами, характеризующимися высоким содержанием артефактов. Группа французских исследователей, рассматривая Техносоли на хвостохранилищах, аналогичных нашим объектам, подчеркивает высокие темпы почвообразования в них, пространственную однородность и многие другие сходные черты, но не разделяют почвы и ТПО (Huot et al., 2015; Leguédois et. al., 2016).

В продолжение разработок В.Д. Тонконогова в настоящей статье проведено классификационное определение ТПО четырех объектов на двух таксономических уровнях и предложено разделение на следующем уровне.

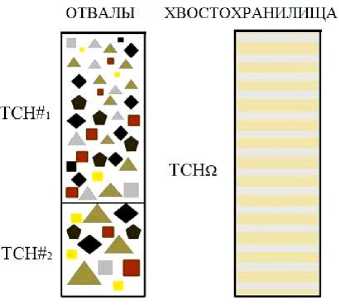

Классификация ТПО угольных отвалов и хвостохранилищ

Угольные отвалы состоят из пород естественного происхождения, сложение которых было нарушено в процессе добычи и отсыпки. Вскрышные и вмещающие породы были раздроблены, перемешаны и помещены в отвалы неселективно, что позволяет отнести образования на их поверхности к группе натурфабрика-тов , подгруппе литостратов (Тонконогов, 2001; Классификация…, 2004 ).

В «Полевом определителе почв России» (2008) не предусматривается выделение таксономических единиц для ТПО, более низких, чем подгруппа. Предлагаемое разделение ТПО на третьем таксономическом уровне во многом соответствует подходам к разделению почв на уровне рода в отечественных почвенных классификациях, что сомнений не вызывает. Однако поскольку ТПО подчеркнуто отделяются от почв в классификации почв России, в том числе терминологически, то для этого третьего уровня целесообразно использовать другой термин вместо «занятого» для почв термина «род». Предлагается новый для почвоведов термин

Систематика ТПО на отвалах и хвостохранилищах

|

Таксономический уровень |

Отвалы |

Хвостохранилища |

|

Группа Подгруппа Триба |

Натурфабрикаты Литостраты Скелетные, натечнокарбонатные, термомодифицированные |

Артифабрикаты Артииндустраты Слоистые, засоленные |

«триба» (от лат. tribuo – делю, разделяю), обозначающий у ботаников и зоологов таксономический ранг, стоящий в иерархии систематических категорий ниже семейства и выше рода, т.е., в нашем случае, отражающий ближайшую связь ТПО – связь с породой, от которой реально зависят все его конкретные свойства. Другими словами, введением термина «триба» подчеркивается генетический характер таксона, с одной стороны, и отделение ТПО от почв, с другой.

Разделение на трибы предлагается осуществлять по химическим свойствам субстратов, а также по некоторым морфологическим признакам (таблица).

На угольных отвалах среди литостратов выделены трибы: скелетные – с долей обломочного материала, превышающей 50%, и натечнокарбонатные – с карбонатными пятнами на обломках пород. На участках возникновения очагов самовозгорания предлагается триба термомодифицированные , диагностическими признаками которой является доминирование красноватых тонов в окраске пород, наличие обожженных и спекшихся обломков, а также наличие резкого запаха, дыма, повышенной температуры. Стоит отметить, что на исследуемых объектах воздействия открытого огня на отвальный субстрат не происходит. Породы тлеют: протекает процесс беспламенного горения при недостатке кислорода, в связи с чем использование термина «пирогенный», имеющегося в классификации почв России ( 2004 ), не вполне корректно, поэтому предлагается его замена термином «термомодифицированный», по аналогии с предложениями А.Н. Геннадиева и др. (1992).

Субстраты хвостохранилищ представляют собой отходы обрабатывающей промышленности, что дает возможность отнести их к одной из двух групп: токсифабрикаты или артифабрикаты .

Определение принадлежности ТПО хвостохранилищ к какой-либо из этих групп вызывает затруднения: с одной стороны, субстраты содержат токсичные для некоторых растений вещества (сульфаты и хлориды), что может быть критерием для их отнесения к группе токсифабрикатов. С другой стороны, критерии токсичности в классификации почв России достаточно неопределенны. В нашем случае присутствие токсичных веществ не препятствует поселению растительности и дальнейшему развитию почв, поэтому ТПО на исследуемых хвостохранилищах были отнесены к группе ар-тифабрикатов , подгруппе артииндустратов , т.е. слоев ( страт ), искусственно созданных ( арти ) в процессе индустриальной ( инду ) деятельности.

Дальнейшее разделение ТПО хвостохранилищ, так же как ТПО отвалов, осуществляется по тем же критериям, т.е. по химическим и морфологическим свойствам. Так, выделены трибы слоистых (по хорошо выраженной слоистости) и засоленных (содержащих более 0.1% солей ( Классификация.., 2004 )) артииндустратов.

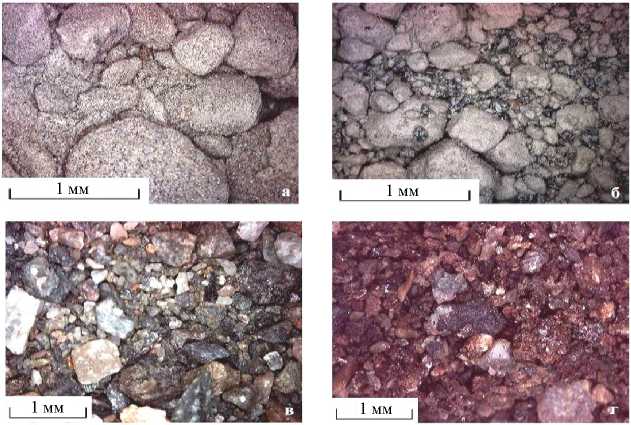

Еще одним аспектом систематики ТПО являются обозначения-символы по аналогии с символами и индексами, принятыми для почв. Для обозначения техногенных пород предлагается использовать индексы, предложенные Т.В. Прокофьевой и др. (2014) для почв города.

Общим для техногенных субстратов является индекс ТСН2 («техногенный горизонт»), которым вышеупомянутые авторы предлагают дополнить перечень почвообразующих пород. Кроме того, для обозначения различных техногенных пород в формулах профиля ими предложены специальные символы, которые целесообразно использовать и для наших объектов. Так, для литостратов, как образований, состоящих из природных пород, перемещенных с места исходного залегания, возможен символ # . Для артииндустра-тов, как для отходов промышленности, имеющих искусственное происхождение, можно использовать символ Ω. Схематическое строение ТПО отвалов и хвостохранилищ приведено на рис. 3.

Рис. 3. Схемы строения литостратов скелетных на отвалах и артиинду-стратов слоистых на хвостохранилищах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование ТПО на контрастных техногенных объектах (отвалах и хвостохранилищах), расположенных в двух природных зонах Кемеровской области показало, что зональные различия в строении ТПО не проявляются. Морфологические и химические свойства ТПО определяются технологическим фактором (особенностями производства, свойствами техногенных субстратов, способом заполнения).

Классификация, проведенная в рамках подходов, предложенных В.Д. Тонконоговым, позволила отнести ТПО к группе натурфабрикатов, подгруппе литостратов, а ТПО хвосто-хранилищ – к группе артифабрикатов, подгруппе артииндустра-тов. Двухуровневую систему классификации предлагается дополнить третьим иерархическим уровнем «трибы», которая бы отражала свойства техногенного субстрата.

Проведенное исследование касалось только двух групп техногенных объектов, хотя и наиболее распространенных. Можно предположить, что для других объектов и их ТПО (например, отсыпок карьеров нерудных ископаемых, золоотвалов и др.) возможны и другие подгруппы и трибы.

Список литературы Техногенные поверхностные образования на отвалах и хвостохранилищах в Кемеровской области: опыт классификации

- Андроханов В.А., Куляпина Е.Д., Курачев В.М. Почвы техногенных ландшафтов: генезис и эволюция Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2004. 149 с.

- Апарин Б.Ф., Сухачева Е.Ю. Принципы классификации почв городских территорий (на примере Санкт-Петербурга)//Докл. Всерос. науч. конф. «Геохимия ландшафтов и география почв» (к 100-летию М.А. Глазовской). М., 2012. C. 43-45.

- Баранник Л.П., Шмонов А.М. Рекультивация земель. Кемерово, 1988. 56 c.

- Берлякова О.Г., Двуреченский В.Г., Топоровская А.А. Почвенно-экологическое состояние техногенных ландшафтов Новокузнецкого промышленного узла//Биологическая рекультивация и мониторинг нарушенных земель: материалы IX Всерос. науч. конф. Екатеринбург, 2012. С. 26-31.

- Геннадиев А.Н., Солнцева Н.П., Герасимова М.И. О принципах группировки и номенклатуры техногенно-измененных почв//Почвоведение. 1992. № 2. С. 49-60.

- Гумусообразование в техногенных экосистемах/Под ред. Ковалева Р.В. Новосибирск: Наука, 1986. 167 с.

- Горячкин С.В., Гиличинский Д.А., Мергелов Н.С и др. Почвы Антарктиды: первые итоги, проблемы и перспективы//Докл. Всерос. науч. конф. «Геохимия ландшафтов и география почв» (к 100-летию М.А. Глазовской). М., 2012. C. 365-392.

- Классификация и диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена, 2004. 235 с.

- Курачев В.М., Андроханов В.А. Классификация почв техногенных ландшафтов//Сибирский экологический журнал. 2002. № 3. С. 255-261.

- Лебедева И.И., Тонконогов В.Д., Шишов Л.Л. Классификационное положение и систематика антропогенно-преобразованных почв//Почвоведение. 1993. № 9. С. 98-106.

- Панкова Е.И., Воробьева Л.А., Гаджиев И.М., Горохова И.Н. Засоленные почвы России. М.: Академкнига, 2006. 857 с.

- Полевой определитель почв России. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 2008. 182 с.

- Прокофьева Т.В., Герасимова М.И., Безуглова О.С., Бахматова К.А., Гольева А.А., Горбов С.Н., Жарикова Е.А., Матинян Н.Н., Наквасина Е.Н., Сивцева Н.Е. Введение почв и почвоподобных образований городских территорий в классификацию почв России//Почвоведение. 2014. № 10. С. 1-10.

- Столбоушкин А.Ю. Стеновые керамические материалы матричной структуры на основе неспекающегося малопластичного техногенного и природного сырья: Автореф. дис. … д. техн. н. Новосибирск, 2014. 42 с.

- Строганова М.Н., Мягкова А.Д., Прокофьева Т.В. Почва. Город. Экология. М., 1997. 320 с.

- Таранов С.А., Клевенская И.А., Щербатенко В.И., Баранник Л.П., Юдина К.В. О первичном почвообразовании на естественных зарастающих отвалах Байдаевского угольного разреза//Проблемы рекультивации земель в СССР. Новосибирск: Наука, 1974. С. 196-204

- Тонконогов В.Д. Эволюционно-генетическая классификация почв и непочвенных поверхностных образований суши//Почвоведение. 2001. № 6. С. 653-659.

- Фридланд В.М. Основные принципы и элементы базовой классификации почв и программа работ по ее созданию. М., 1982. 149 с.

- Demas P., Rabenhorst M.C. Subaqueous Soils: Pedogenesis in a Submerged Environment//Soil Sci. Soc. Am. J. 1999. V. 63. P. 1250-1257.

- Huot H., Simmonot M.-O., Morel J.L. Pedogenetic trends in soils formed in technogenic parent materials//Soil Science. 2015. V. 180. P. 1-24

- IUSS Working Group WRB. 2015. World Reference Base for Soil Resources 2014, update 2015 International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources Reports No. 106. FAO, Rome.

- Leguédois S., Séré G., Auclerc A., Cortet J., Huot H., Ouvrard S., Watteau F., Schwartz C., Morel J.L. Modelling pedogenesis of Technosols//Geoderma. 2016. V. 262. P. 199-212.

- Uzarowicz Ł., Skiba S. Technogenic soils developed on mine spoils containing iron sulphides: Mineral transformations as an indicator of pedogenesis//Geoderma. 2011. V. 163. Iss. 1-2. P. 95-108.