Технологические аспекты получения полимерной композиции для биофильтра с улучшенными иммобилизационными свойствами

Автор: Студеникина Л.Н., Протасов А.В., Корчагин В.И., Шелкунова М.В.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Фундаментальная и прикладная химия, химическая технология

Статья в выпуске: 1 (63), 2015 года.

Бесплатный доступ

В качестве материала загрузки биофильтров рекомендуется применять полимерные композиции, обладающие повышенной иммобилизационной способностью. Введение в состав полиолефинов природных полисахаридов придает полимерной композиции способность к закреплению на ее поверхности микрофлоры, а дополнительное содержание в композиции биогенных элементов обеспечит поддержание жизнедеятельности микроорганизмов в случае прекращения поступления в биофильтр питательных веществ. В работе исследованы технологические аспекты получения полимерных композиций на основе полиэтилена (ПЭ), содержащих природные полисахариды - крахмал и щелочную целлюлозу (отход рафинации растительных масел), в соотношении 80 : 20 мас.%, при переработке в современном высокоскоростном оборудовании. При изучении реологических показателей установлено, что содержащиеся в целлюлозе жирные кислоты и воска способствуют смягчению композиции, при этом показатель эффективной вязкости наполненного ПЭ с использованием целлюлозы отмечается на 30-35 % ниже показателя композиции с крахмалом. Для полимерных композиций, содержащих как крахмал, так и целлюлозу, при достижении температуры переработки 200 оС наблюдается излом кривых течения, а при достижении критической температуры 220 оС наблюдается бурное газовыделение, сопровождающееся термодеструкцией композиций. Отмечено, что композиция, содержащая целлюлозу, обладает большей пористостью, чем содержащая крахмал, что способствует иммобилизации микрофлоры на носителе. Для использования в качестве загрузки биофильтров более рекомендованы композиции на основе ПЭ и целлюлозы, т.к. они обладают улучшенными иммобилизационными свойствми за счет пористой структуры, и наличия в составе полисахаридов и биогенных элементов, что подтверждается активным развитием на поверхности образцов композиции микроскопических грибов ( Aspergillus, Penicillium ).

Загрузка биофильтров, полиэтилен, полисахариды, реология

Короткий адрес: https://sciup.org/14040361

IDR: 14040361 | УДК: 678

Текст научной статьи Технологические аспекты получения полимерной композиции для биофильтра с улучшенными иммобилизационными свойствами

Перспективным направлением очистки сточных вод является биофильтрация, где в качестве загрузки используют биокатализатор с иммобилизованными микроорганизмами. Наиболее выгодным с экономической точки зрения является метод адсорбционной иммобилизации, при котором используется естественная способность многих микроорганизмов закрепляться на разнообразных носителях и продолжать свою жизнедеятельность в обездвиженном состоянии. Иммобилизация активного ила на твердом носителе вследствие развития биопленок позволяет повысить скорость и глубину очистки воды [1], при этом желательно, чтобы материал-носитель обеспечивал запас энергетического субстрата для микроорганизмов на случай прекращения поступления питательных веществ [2].

Известно также [3], что введение в состав полимерных композиций на основе полиолефинов природных полисахаридов и биогенных элементов (например, фосфолипидов) улучшает иммобилизацию микроскопических грибов на поверхности материала.

Цель работы – изучение технологических аспектов получения полимерной композиции для биофильтров с улучшенными иммо-билизационными свойствами.

Содержание природного полисахарида в полиолефиновой матрице лимитируется несколькими факторами. Авторами [4] отмечено, что при малом содержании крахмала в полиолефине (до 20 % об.), его гранулы остаются капсулированными в синтетическом полимере и поэтому труднодоступны для микроорганизмов. С другой стороны [5], при содержании полисахаридов более 30 мас. % наблюдается снижение прочности материала, и возникают трудности при его промышленной переработке, а сам он становится биоразлагаемым. Таким образом, оптимальное содеражние наполнителя, согласно литературным данным, составляет 20-25 мас. %.

В качестве объектов исследования были выбраны композиции двух составов:

-

- «ПЭ: крахмал», в соотношении 80:20 мас. %;

-

- «ПЭ: целлюлоза», в соотношении 80:20 мас. %.

В качестве полиолефиновой матрицы использовали «стрейч-полиэтилен» – линейный полиэтилен низкой плотности с ПТР = 2,8.

В качестве наполнителя ПЭ использовали крахмал кукурузный ГОСТ Р 51985-2002. Также в качестве наполнителя применяли отход рафинации растительных масел – щелочную целлюлозу, используемую для удаления свободных жирных кислот из подсолнечного масла. После использования такая целлюлоза содержит в своем составе жирные кислоты, воска, фосфолипиды [6].

Композиции приготавливали смешением компонентов в высокоскоростном смесителе в течение 1,0-2,0 минут с последующим экструди-рованием при температуре порядка (170 ± 5) оС. Полученные при экструдировании стренги измельчали в гранулят с размером гранул 2,0-4,0 мм. Гранулы кондиционировали на воздухе в течение 12 часов.

Реологические свойства композиций исследовали на капиллярном реометре «Smart RHEO-1000» с программным обеспечением «CeastVIEW 5.94 4D» в широком диапазоне скоростей сдвига (50-250 с-1) при использовании двух капилляров диаметром 1,0 мм с различной длиной (L К = 5,0 мм и L Д = 20,0 мм).

На рисунке 1 представлен внешний вид полученных композиций.

а

б

Рисунок 1. Внешний вид гранул полимерных композиций для биофильтров с улучшенными иммобилизационными свойствами:

а) на основе ПЭ и крахмала,

б) на основе ПЭ и целлюлозы.

Отмечено, что композиция на основе целлюлозы обладает большей пористостью, чем на основе крахмала, что способствует иммобилизации микрофлоры на данном носителе.

Пористость структуры может быть вызвана такими основными причинами, как: содержание влаги в наполнителе, которая при нагревании в процессе экструзии превращается в пар и при отсутствии или неполном функционировании зоны дегазации экструдера обеспечивает вспенивание экструдата за счет упругих паров влаги; а также отсутствие совместимости ПЭ и полисахарида, и, как следствие, появление свободного объема в композиции, который может сохраняться в экструдате.

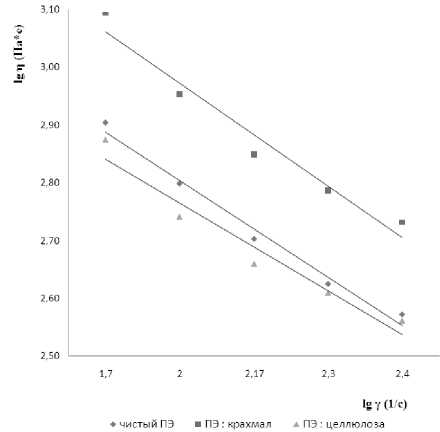

На рисунке 2 представлены зависимости показателя эффективной вязкости композиций при температуре 190 оС в диапозоне скоростей сдвига 1,7-2,4 с-1, на капилляре длиной 5 мм.

Рисунок 2. Зависимость показателя эффективной вязкости композиций от скорости сдвига при t = 190 оС

Из рисунка 2 видно, что введение в ПЭ целлюлозы, в состав которой входят воска и жирные кислоты, способствует смягчению и реализации вязкого течения при деформировании в капилляре со скоростью сдвига в диапазоне lg γ = 1,7-2,4 (с-1), что сопоставимо со скоростями, развиваемыми в современном перерабатывающем оборудовании.

Показатель эффективной вязкости наполненного ПЭ с использованием целлюлозы отмечается на 30-35 % ниже показателя композиции с крахмалом.

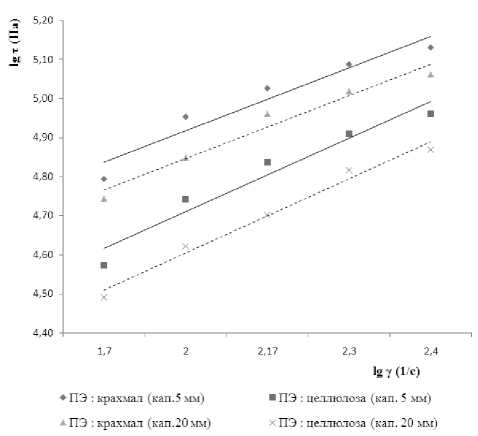

Рисунок 3. Кривые течения композиций при t = 190 оС через капилляр длиной l = 5 мм ( ) и l = 20 мм (- - - )

Кривые течения, представленные на рисунке 3, показывают, что с увеличением длины капилляра происходит снижение сдвиговых напряжений в композиции «ПЭ: крахмал» в 1,11-1,28 раза, а в композиции «ПЭ: целлюлоза» в 1,21-1,37 раза.

Отмечено, что при продавливании через капилляры длиной 5 и 20 ммПЭ, наполненного как крахмалом, так и целлюлозой, отмечаются близкие значения угла наклона кривых течения, что характеризует воспроизводимость реологических характеристик независимо от длины капилляра.

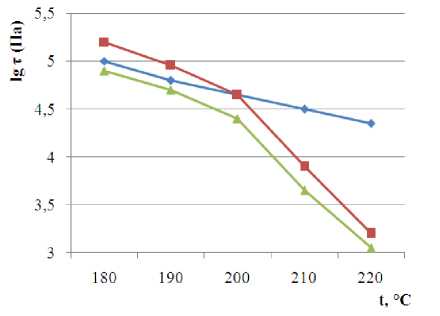

На рисунке 4 показаны кривые течения расплавов композиций при повышении температуры переработки (механотермическая деструкция).

-•-чистый ПЭ -е-ПЭ : крахмал -*-ПЭ : целлюлоза

Рисунок 4. Зависимость напряжения сдвига от температуры переработки при реализации течения композиций через капилляр длиной 5 мм со скоростью 100 с-1

Для полимерных композиций, содержащих как крахмал, так и целлюлозу, при достижении температуры переработки 200 оС наблюдается излом кривых течения, а при достижении критической температуры 220 оС наблюдается бурное газовыделение, сопровождающееся термодеструкцией композиций.

Для наполненного крахмалом или целлюлозой ПЭ рекомендуется не задавать температуру переработки свыше 190 ºС. Режим переработки полимеров и композиций должен находиться в допустимой температурно-временной области, причем рабочие интервалы температур Δt (разница между максимальной и минимальной температурой переработки) должны составлять не менее 20 ºС (учитывая возможные отклонения температурного режима перерабатывающего оборудования). Таким образом, интервал рабочих температур при переработке исследуемых композиций составляет 170-190 ºС.

Установлено, что ПЭ, наполненный крахмалом, более стабилен при многократном приложении нагрузки и действии температуры, чем композиции, содержащие целлюлозу. Снижение вязкости при 5-кратной переработке для композиций, содержащих и крахмал, и целлюлозу, отмечается в пределах 15 %, но при дальнейшем

Вестник ВГУИТ, №1, 2015 повышении кратности переработки вязкость снижается более чем на 20 %, что уже не позволяет рекомендовать материал к применению.

Температуру повторной переработки композиций рекомендуется принимать 170 ºС (t min ) для исключения термодеструкционных процессов в компонентах композиций.

При исследовании развития на поверхности композиций микроскопических грибов ( Aspergillus, Penicillium) установлено, что образцы, содержащие целлюлозу, обладают повышенной способностью к иммобилизации. Так, при инокуляции спорами микроскопичесикх грибов образцов композиций на основе ПЭ и целлюлозы, уже на 5 сутки от начала заражения фиксируются отдельные пятна сформировавшихся пучков конидиеносцев, а на 10 сутки происходит обрастание всей поверхности образца материала. При этом для образцов на основе ПЭ и крахмала, конидиеносцы отчетливо визуализируются лишь на 8 сутки, а полного обрастания в течение 14 суток не зафиксировано.

Очевидно, что развитию микроорганизмов на образцах полимерных композиций способ-

Список литературы Технологические аспекты получения полимерной композиции для биофильтра с улучшенными иммобилизационными свойствами

- Родин В.Н., Афанасьева А.Ф., Ловцов А.Е. Биологическая очистка сточных вод в аэротенках с прикрепленной микрофлорой//Водоснабжение и санитарная технология. 1990. №5. С. 26-27.

- Копытина С.В. Разработка технологии очистки сточных вод от нефтяных загрязнений с использованием иммобилизованных микроорганизмов-биодеструкторов: автореф. дисс. … канд. тех. наук. Москва, 2000.

- Студеникина Л.Н., Корчагин В.И., Шуваева Г.П., Енютина М.В. и др. Оценка эффективности биодеструкции и экотоксичности модифицированных полимерных композиций//Актуальные биотехнологии. 2012. № 1. С. 35-39.

- Кряжев Д.В., Романов В.В., Широков В.А. Последние достижения химии и технологии производных крахмала//Химия растительного сырья. 2010. № 1. С. 5-12.

- Корчагин В.И., Студеникина Л.Н. Реологическое поведение высоконаполненного крахмалом полиэтилена//Фундаментальные исследования. 2012. № 4. С. 123-127.

- Дементий В.А., Гладкая В.Ф., Садовничий Г.В., Сидорова Н.В. Малоотходная рафинация растительных масел//Пищевая промышленность. 1991. №2. С. 37-38.