Технологические аспекты производства гуминовых пелоидопрепаратов

Автор: Аввакумова Надежда Петровна, Глубокова Мария Николаевна, Кривопалова Мария Ариевна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Полезные ископаемые

Статья в выпуске: 1-3 т.16, 2014 года.

Бесплатный доступ

Разработана технология суппозиториев на основе гиматомелановых кислот пелоидов низкоминерализованных иловых сульфидных грязей с использованием гидрофильных и гидрофобных основ, определена биодоступность действующего вещества, проведена оценка качества приготовленных суппозиториев.

Пелоиды, гуминовые вещества, гиматомелановые кислоты, суппозиторий, технологическая схема производства

Короткий адрес: https://sciup.org/148202863

IDR: 148202863 | УДК: 615.012:615.454.2:615.322

Текст научной статьи Технологические аспекты производства гуминовых пелоидопрепаратов

Исследования по созданию новых оригинальных отечественных лекарственных средств приобретает особую важность на фоне сложившейся в последние годы негативной тенденции увеличения на российском фармацевтическом рынке доли лекарственных средств зарубежных производителей [1, 2]. Современная медицина располагает широким арсеналом высокоэффективных лекарственных препаратов, оказывающих точечное воздействие на организм. Вместе с тем сегодня ученые не могут прогнозировать ответ организма, как единой высокоорганизованной открытой термодинамической системы, на данное воздействие. Любой лекарственный препарат является ксенобиотиком и не лишен побочного действия на организм. Как следствие, в процессе лечения пациент нередко приобретает патологические процессы в ранее здоровых органах. Эта проблема делает обоснованным и необходимым использование биологически активных природных компонентов как с профилактической, так лечебной и восстановительной целью. Одним из перспективных источников биологически активных веществ с точки зрения экономической и терапевтической эффективности являются, в частности, пелоиды – низкоминерализованные иловые сульфидные грязи, одним из важнейших компонентов которых являются гиматомелановые кислоты.

Аввакумова Надежда Петровна, доктор биологических наук, заведующая кафедрой общей, бионеоргани-ческой и биоорганической химии

Суппозитории – твердые при комнатной температуре и расплавляющиеся или растворяющиеся при температуре тела дозированные лекарственные формы, применяемые для введения в полости тела. Это твердая дозированная лекарственная форма, состоящая из основы и лекарственных веществ. Суппозитории предназначены для ректального (свечи), вагинального (пессарии, шарики) и других путей введения (палочки). Введение лекарственных веществ в виде суппозиториев позволяет уменьшить риск побочных эффектов и гарантировать поступление полной дозы лекарства вне зависимости от приема пищи и сопутствующей терапии .

Цель работы: разработка технологии суппозиториев с гиматомелановыми кислотами на основе экспериментальных данных о физикохимических параметрах и биологической активности гиматомелановых кислот низкоминерализованных иловых сульфидных грязей.

Гиматомелановые кислоты – это спирторастворимая фракция гуминовых веществ, которая характеризуется полигетерофункциональностью, высоким содержанием полифенольных компонентов и обладает ярко выраженными антиоксидантными свойствами. При разработке технологии производства суппозиториев одним из определяющих факторов, оказывающим значительное влияние на действие лекарственных веществ, является выбор суппозиторной основы, ответственной за биодоступность лекарственных веществ. К основе предъявляются такие требования, как фармакологическая индифферентность, низкая степень раздражающего действия на слизистую прямой кишки, совместимость с лекарственными веществами, способность быстро и полно высвобождать лекарственные вещества, а также стабильность при хранении и доступность. Основа должна обеспечивать хорошие технологические показатели, то есть в расплавленном состоянии иметь определенную вязкость для обеспечения кинетической и седиментационной устойчивости взвешенных в ней частиц, а приготовленная расплавленная суппозиторная масса должна быстро затвердевать, при этом ее объем должен уменьшаться для более легкого отделения ее от формы.

На первоначальном этапе исследований по оригинальной методике, разработанной на кафедре общей, бионеорганической и биоорга-нической химии, были выделены гиматомела-новые кислоты из лечебных грязей озера Серное, которое находится в Самарской области.

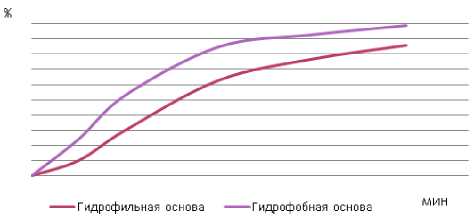

Для суппозиторной основы о были использованы два типа систем: гидрофильная – желатино-глицериновая и гидрофобная – масло какао. Суппозитории готовили методом выливания с содержанием активного вещества – гиматомела-новых кислот около 0,1% . Выбор оптимальной основы для гиматомелановых кислот в суппозиториях осуществлялся в опытах in vitro методом диализа через мембрану животного происхождения – кишечную стенку быка [3].

Так как предполагаемое лекарственное средство является ректальными суппозиториями, то в качестве диализной среды использовали буферный раствор с рН = 9,18, что соответствует физиологическому показателю рН слизистой оболочки прямой кишки. Диализ проводили в условиях максимально приближенных к человеческому организму. В просвет кишки вводили суппозиторий (выдержанный при комнатной температуре в течение 24 часов), перевязывали ее с обеих сторон и опускали в стакан с 50 мл буферного раствора. Термостатировали при температуре 37±10С. Забор проб в количестве 10 мл проводили через 30 минут, 1 час, 3 часа, 5 часов и 10 часов после начала эксперимента с последующим восстановлением диализата. Количественное определение гиматомелановых кислот в водных растворах осуществляли спектрофотометрическим методом. Динамика высвобождения гиматомелановых кислот из основ представлена на рис. 1б. На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что наиболее быстрое высвобождение гиматомелановых кислот наблюдается из гидрофобной основы [4, 5]. Суппозитории на гидрофобной основе использовались для оценки их технологических параметров.

Рис. 1. Зависимость высвобождения гиматомелановых кислот от времени: верхняя кривая – гидрофобная основа (масло какао); нижняя кривая – гидрофильная основа (желатино-глицериновой основе)

Оценку качества изготовленных суппозиториев осуществляли согласно ГФ ХI изд. и ОСТ 91500.05.001 от 01.03.00.

Внешний вид. Суппозитории имеют коричневую окраску, одинаковый размер и торпедообразную форму, гладкую поверхность. На срезе однородные, без механических включений.

Среднюю массу определяли взвешиванием 20 суппозиториев с точностью до 0,01 г. Отклонения в массе суппозиториев на должны превышать ±5%, то есть средняя масса суппозиториев должна находиться в пределах от 1,90 до 2,10 г и только два суппозитория могут иметь отклонения ±7,5% (табл. 1). Из таблицы следует, что полученные отклонения в массе не превышают допустимых норм ±5%.

Таблица 1. Результаты определения отклонения средней массы суппозиториев с гуминовыми кислотами

|

Средняя масса суппозитория, г |

Максимальное отклонение в массе, % |

|

|

1,91 |

+1,7 |

-2,7 |

|

2,06 |

+2,0 |

-3,3 |

|

1,97 |

+1,7 |

-1,0 |

|

1,95 |

+1,0 |

-2,9 |

|

2,07 |

+1,3 |

-2,5 |

|

2,01 |

+2,3 |

-2,5 |

Таблица 2. Результаты испытания суппозиториев

|

Температура плавления, 0С |

Время полной деформации, мин. |

|

35,1 |

5,5 |

|

35,7 |

6 |

|

36,0 |

6,1 |

|

35,7 |

6 |

|

35,5 |

5,9 |

|

35,9 |

5,8 |

|

Х ±∆Х = 35,6±0,3 ε, % =0,9 |

Х ±∆Х =5,9±0,2 ε, % =3,8 |

Температуру плавления и время полной деформации суппозиториев определяли в соответствии с требованиями ГФ XI изд. вып.1, с. 18. Результаты приведены в табл. 2. Из данных приведенных в таблице следует, что температура плавления суппозиториев находится в пределах 34,7-36,00С, что соответствует требованиям ГФ XI. В ходе определения времени полной деформации установлено, что оно находится в пределах 5,5-6,1 минуты, максимально допустимое время по ГФ 15 минут.

Выводы: при исследовании технологических показателей предлагаемых суппозиториев было установлено, что они соответствуют требованиям нормативной документации по всем показателям (описание, средняя масса, температура плавления и время полной деформации).

Список литературы Технологические аспекты производства гуминовых пелоидопрепаратов

- Аввакумова, Н.П. Биохимические аспекты терапевтической эффективности гумусовых кислот лечебных грязей. -Самара: Перспектива; СамГМУ, 2002. 124 с.

- Перминова, И.В. Гуминовые вещества в контексте зеленой химии/И.В. Перминова, Д.М. Жилин//Зеленая химия в России. -М., 2004. С. 146-162.

- Аввакумова, Н.П. Биодоступность компонентов лечебных грязей курорта «Сергиевские минеральные воды»/Н.П. Аввакумова, М.Н. Глубокова, А.В. Жданова//Межрегион. науч.-практ. конф. по вопросам восстановительной медицины, курортологии и физиотерапии, посв. 175-летию ФГУ «Санаторий «Сергиевские минеральные воды»: материалы … -Серноводск, 2008. С. 17-16.

- Аввакумова Н.П., Жданова А.В., Глубокова М.Н., Жернов Ю.В. Химико-фармацевтический журнал, №3,50-51 (2011). С. 324-328.

- Аввакумова Н.П., Жернов Ю.В. Материалы XVI Российского национального Конгресса «Человек и лекарство», 520 (2009). С. 47-50.