Технологические особенности повышения продуктивности ячменя в лесостепи Западной Сибири

Автор: Юшкевич Л.В., Ершов В.Л., Щитов А.Г., Корчагина И.А.

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 1 (33), 2019 года.

Бесплатный доступ

Ячмень относится к растениям длинного дня, засухоустойчив, скороспелый по сравнению с пшеницей и овсом. Зерно ячменя характеризуется высоким содержанием белка и ценной клетчатки, является отличным сырьем для приготовления перловой и ячневой крупы, муки (с примесью пшеничной и ржаной), кормов, а также для пивоваренной (солодовый экстракт) и спиртокуренной промышленности. При соблюдении агротехнологий ячмень формирует высокую и устойчивую урожайность зерна. Исследования показали, что на черноземных почвах лесостепи Западной Сибири наибольшую урожайность (3,44 т/га) и стабильность продуктивности ячменя обеспечивает комбинированная система обработки почвы в сочетании с комплексным применением средств интенсификации. Выявлено влияние технологических приемов и сортов культуры на состояние агрофитоценоза и урожайность зерна. Сорта ячменя иностранной селекции (Беатрис, Ксанаду) обеспечивают получение экологически чистого зерна с пониженным содержанием белка (до 11-12%), отвечающего требованиям пивоваренной промышленности...

Ячмень, обработка почвы, сорт, засоренность, качество зерна

Короткий адрес: https://sciup.org/142220536

IDR: 142220536 | УДК: 631:631.559:664.6/.7:633.16(571.1)

Текст научной статьи Технологические особенности повышения продуктивности ячменя в лесостепи Западной Сибири

Повышение продуктивности зерновых культур в Западной Сибири требует применения средств интенсификации, совершенствования технологий обработки почвы, выращивания более адаптивных сортов. В контрастных почвенно-климатических условиях ячмень является надежным и ценным источником продовольственного и фуражного зерна. Производство ячменя в Сибири в 2,5–3,0 раза меньше необходимой потребности. Главная причина – экстенсивные технологии возделывания зерновых культур и стабилизация продуктивности за последние годы менее 2,0 т/га, что не соответствует потенциальным возможностям региона [1; 2]. С целью повышения конкурентоспособности и прибыли местных заводов необходимо расширить посевы пивоваренных сортов ячменя.

В настоящее время в Омской области ячмень возделывается на площади более 300 тыс. га, в том числе пивоваренные сорта занимают до 30–40%. Более половины всех посевов пивоваренного направления – иностранные сорта (Беатрис, Аннабель, Ксанаду) [3], так как пивоваренные заводы Западной Сибири предпочитают работать с сырьем сортов, имеющих лучшие солодовые свойства. В связи с этим исследования являются актуальными.

Цель исследований: установить результативность различных по интенсивности воздействия систем обработки черноземных почв, средств интенсификации и сортового состава на урожайность и качество зерна ячменя в лесостепи Западной Сибири.

Материалы и методы

Исследования проведены в лесостепной почвенно-климатической зоне Омской области в длительном стационарном севообороте лаборатории ресурсосберегающих агротехнологий СибНИИСХа в 2004–2017 гг. и краткосрочном двухфакторном опыте с изучением пяти сортов ячменя (2 отечественных и 3 иностранных) и четырех вариантов применения средств интенсификации в 2010–2013 гг. Размещение делянок систематическое, повторность 4-кратная.

Варианты двухфакторного стационарного опыта включали 4 системы обработки почвы в зернопаровом севообороте с замыкающей культурой – ячменем (отвальная, комбинированная, плоскорезная и минимальная) и факторы химизации: 1. Контроль (без химизации). 2. Система гербицидов. 3. Система гербицидов и удобрений (N 30 P 30 ). 4. Система совместного применения гербицидов, удобрений и фунгицидов (комплексная химизация).

Посев ячменя был проведен в оптимальные сроки (20–25 мая) с нормой высева 4,5 млн всхожих зерен на гектар в стационарном опыте сеялкой СЗ-3,6 и ПК Selford. Сорта ячменя в краткосрочном опыте высевали сеялкой СН-16. Проведена однофазная уборка комбайном «Сампо-130» с оставлением соломы на поле.

Почва опытного участка – лугово-черноземная среднемощная тяжелосуглинистая с содержанием гумуса 6–7%, рН вод 6,4.

Вегетационный период составляет 160–165 сут, сумма активных температур выше 10ºС – 1800–2000ºС. Среднегодовое количество осадков 350–450 мм, в том числе за вегетационный период – 190–220 мм. Наиболее засушливыми были вегетационные периоды 2004 (ГТК 0,67), 2008 (0,69), 2010 (0,55), 2012 (0,69), 2014 (0,68) и 2017 (0,70) годов.

Результаты исследований

Наблюдения показали, что на ресурсосберегающих вариантах обработки почвы оптимизируется плотность верхнего слоя – 1,08–1,14 г/см3, снижается нитратонакопле-ние до низкого уровня (5,2–7,6 мг/кг), ухудшается фитосанитарное состояние агрофитоценоза. Комплексное применение средств интенсификации повышает со временем количество растительных остатков на поверхности поля (в 1,4 раза), снижает дефляцию и водопотребление ячменя в среднем с 231 до 82 мм/т, или в 2,8 раза.

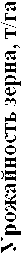

Засоренность посевов ячменя на контроле (без химизации) была сильной (29–40% от биомассы агрофитоценоза) на всех вариантах обработки почвы с преобладанием мятликовых (54–61%) и корнеотпрысковых видов (33–39%). Комплексная химизация повышает биомассу культуры в 2,3 раза и снижает засоренность посевов до слабой и средней степени (в 2–4 раза). Сопряженность между засоренностью посевов и урожайностью ячменя отрицательная (r = –0,87 ± 0,19). Применение комплексной химизации снижало инфицированность растений корневой гнилью с 51 до 38%, сетчатой пятнистостью листьев в 2,3, септориозом – в 1,4 раза, что в итоге оказало комплексное положительное влияние на продуктивность ячменя (рис. 1).

При отсутствии или ограниченном применении средств интенсификации отмечается снижение продуктивности ячменя. Наибольшая урожайность зерна получена на комбинированной обработке почвы при комплексном применении средств интенсификации – 3,44 т/га с более низкой изменчивостью по годам (28%) и превышением над минимальной на 0,37 т/га, или 12%.

фунпщпды

Средства интенсификации отвальная л комбинированная плоскорезная ■ ьпппімальная

Рис. 1. Продуктивность ячменя (т/га) в зависимости от технологии возделывания (НСР 05 = 0,08), 2004–2017 гг.

Выявлено, что содержание тяжелых металлов в верхнем слое почвы и зерне в 5–65 раз ниже ПДК. Остаточных количеств 2,4-Д кислоты, ее солей, фунгицидов в почве и зерне не обнаружено.

Сорт культуры – один из основных факторов устойчивого производства зерна в адаптивных почвенно-климатических условиях региона. Пестрота климатических, эда-фических, биотических факторов агроландшафтов Западно-Сибирской равнины обусловливает высокую изменчивость продуктивности, засухоустойчивости, качества зерна, в том числе пивоваренных сортов ячменя [3; 4].

Исследования О.Ф. Хамовой и др. (2015) и В.С. Бойко и др. (2016) в южной лесостепи Западной Сибири показали, что уровень продуктивности культуры определяется в конечном счете эффективностью применения того или иного сорта и агротехнического приема. Длительное применение минеральных удобрений в научно обоснованных дозах на черноземных почвах лесостепи Западной Сибири способствует достоверному увеличению урожайности зерна ячменя на 0,59 т/га, а в сочетании с соломой на 0,74 т/га. Районированные сорта ячменя ярового селекции СибНИИСХа позволяют формировать до 5 и более тонн высококачественного зерна. Сочетание агротехнологий, почвоохранного орошения, защитных мероприятий и умеренного уровня химизации способствует реализации биологического потенциала основной зернофуражной культуры сибирского растениеводства [5; 6].

В исследованиях установлено, что ячмень яровой пивоваренного направления при различной реакции на влагообеспеченность формирует наибольшую урожайность зерна высокого качества только при оптимальном увлажнении почвы в течение вегетации культуры. Коэффициент водопотребления культуры на контрольном варианте составил 109–128 мм/т при более экономном расходовании влаги местным сортом Омский 90, максимальный – у иностранного сорта Аннабель. При комплексном применении средств интенсификации коэффициент водопотребления уменьшался от 118 до 93 мм/т зерна, или на 21% относительно контроля, при более экономном водопотреблении у сортов Омский 90 и Сигнал – 89 мм/т.

Формирование агрофитоценоза ячменя, включая сорный компонент, в значительной степени определялось применением средств интенсификации и сортовым составом культуры (таблица).

Засоренность посевов сортов пивоваренного ячменя, 2010–2013 гг.

|

Составляющие агрофитоценоза |

Вариант химизации |

Сорт пивоваренного ячменя |

Среднее |

||||

|

Аннабель |

Беатрис |

Ксанаду |

Омский 90 |

Сигнал |

|||

|

Биомасса культуры, г/м2 |

Контроль |

950 |

1125 |

901 |

1255 |

1293 |

1105 |

|

г + у* |

1317 |

2002 |

1566 |

1823 |

2100 |

1762 |

|

|

к/х** |

1705 |

2115 |

1918 |

2218 |

2205 |

2032 |

|

|

Среднее |

1324 |

1747 |

1462 |

1765 |

1856 |

1633 |

|

|

Доля сорняков, % |

Контроль |

23,9 |

26,2 |

28,6 |

28,8 |

16,7 |

24,8 |

|

г + у |

4,6 |

4,8 |

8,5 |

8,9 |

3,1 |

6,0 |

|

|

к/х |

5,8 |

4,3 |

5,0 |

6,2 |

3,3 |

4,3 |

|

|

Среднее |

11,4 |

11,8 |

14,0 |

14,6 |

7,7 |

11,7 |

|

*г + у – гербициды и удобрения.

**к/х – комплексная химизация.

Наблюдения показали, что наибольшая степень засоренности посевов отмечалась на контроле у сортов Омский 90 и Ксанаду (28,6–28,8%), а наименьшая – на варианте комплексного применения средств интенсификации у сортов Сигнал и Беатрис (3,3– 4,3%), в среднем в 5,8 раза ниже. В посевах ячменя преобладали мятликовые сорняки, доминировали виды осота, вьюнок полевой, просо сорнополевое. Аналогичные закономерности были установлены в исследованиях [7; 8; 9].

Контроль Г ер бнцнды Г ер бнцнды + у д о бр ені ія ■ Г ер бнцнды • у д обр енияфу ни іці іды

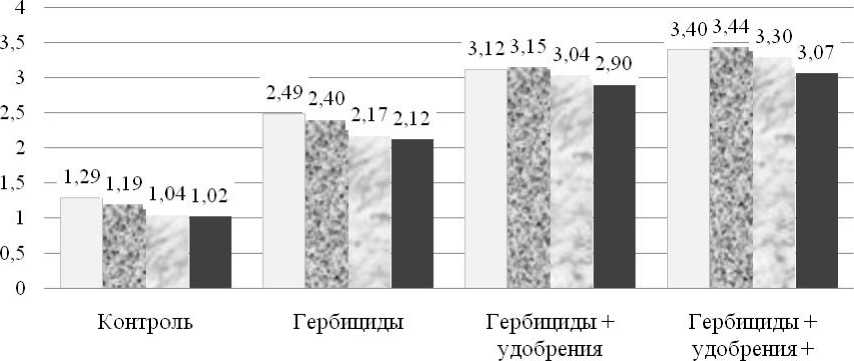

Рис. 2. Урожайность зерна (т/га) сортов пивоваренного ячменя, 2010–2013 гг.:

НСР 05 по фактору А (сорт) = 0,11 т/га; НСР 05 по фактору В (средства интенсификации) = 0,09 т/га;

НСР05 для частных средних = 0,21 т/га

Болезни верхнего яруса листьев растений ячменя способны в значительной степени снизить продуктивность культуры [10]. В наших исследованиях у сортов ячменя распространение сетчатой пятнистости изменялось на контрольном варианте от 14% у сорта Ксанаду до 24% у сорта Омский 90. При обработке посевов ячменя фунгицидами развитие сетчатой пятнистости листьев снижалось с 11 до 8% при наименьшем поражении у сортов Ксанаду и Беатрис.

Установлено, что в южной лесостепи наибольшее распространение заболеваний корневой системы отмечалось у сортов Ксанаду (67%) и Омский 90 (64%), а наименьшее – у сорта Беатрис (45%). Применение средств интенсификации снизило распространение инфекции у сортов ячменя на 19%, а индекс развития болезни – в 1,5 раза.

На развитие составляющих элементов продуктивности ячменя значительное влияние оказали средства интенсификации (до 66%), сортовые особенности были менее значимы – 56%.

Продуктивность зерна у сортов ячменя на вариантах исследований изменялась от 1,84 т/га (сорт Аннабель на контроле) до 2,84 т/га (сорт Сигнал при комплексном применении средств интенсификации), или на 54%, что связано с особенностями сорта, его реакцией на почвенно-климатические условия и средства интенсификации (рис. 2).

Установлено, что при оптимизации выращивания высокопродуктивные сорта (Беатрис, Ксанаду) обеспечивают получение качественного, экологически чистого зерна с пониженным содержанием белка (до 11–12%), крахмала (61–62%), жира (2,0–2,1%), экстрактивностью 76,5%, пленчатостью 7,5–11,1% и продуктивностью до 2,84 т/га, отвечающего требованиям пивоваренной промышленности при отсутствии экотоксикантов в почве и зерне.

Выводы

На черноземных почвах лесостепи Западной Сибири наибольшую урожайность зерна и стабильность производства ячменя обеспечивает ресурсосберегающая комбинированная система обработки почвы в зернопаровом севообороте (3,44 т/га). Установлено, что инорайонные сорта ячменя (Беатрис, Ксанаду) обеспечивают получение экологически чистого зерна с пониженным содержанием белка (до 11–12%), отвечающего требованиям пивоваренной промышленности.

L.V. Yushkevich1, V.L. Ershov2, A.G. Shchitov1, I.A. Korchagina1

-

1Omsk Agricultural Research Center, Omsk

-

2Omsk State Agrarian University of P.A. Stolypin, Omsk

Technological features of barley productivity increase in the forest-steppe of Western Siberia

Список литературы Технологические особенности повышения продуктивности ячменя в лесостепи Западной Сибири

- Аниськов Н.И. Яровой ячмень в Западной Сибири (селекция, семеноводство, сорта): монография/Н.И. Аниськов, П.В. Поползухин; СибНИИСХ. -Омск: Вариант-Омск, 2010. -388 с.

- Юсова О.А. Качество зерна пивоваренных сортов ячменя, исследуемых по «пекинской программе», в условиях южной лесостепи Западной Сибири/О.А. Юсова, П.Н. Николаев, П.В. Поползухин//Вестник Алтайского ГАУ. -2015. -№ 9(131). -С. 9-13.

- Совершенствование технологии возделывания ячменя в лесостепи Западной Сибири/Л.В. Юшкевич, А.Г. Щитов, Н.И. Егорова, Е.В. Штро//Земледелие. -2013. -№ 2. -С. 26-28.

- Юсова О.А. Продуктивность и качество зерна ячменя в условиях южной лесостепи Западной Сибири/О.А. Юсова, П.Н. Николаев//Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. -2016. -№ 6. -С. 13-22.

- Хамова О.Ф. Численность микроорганизмов ризосферы ячменя при длительном применении минеральных удобрений, соломы и инокуляции семян ассоциативными диазотрофами/О.Ф. Хамова, Н.Н. Шулико, Е.В. Тукмачева//Омский научный вестник. -2015. -№ 1(138). -С. 127-131.

- Бойко В.С. Ячмень яровой в орошаемых агроценозах лесостепи Западной Сибири/В.С. Бойко, А.Ю. Тимохин, Т.М. Хасеинов//Земледелие. -2016. -№ 3. -С. 35-37.

- Didon U.M.E. Variation between barley cultivars in early response to weed competition/U.M.E. Didon//Journal of agronomy and crop science. -2002. -T. 188. -№ 3. -C. 176-184.

- Didon U.M.E. Growth and development of six barley (Hordeum vulgare ssp. Vulgare L.) cultivars in response to a model weed (Sinapis alba L.)/U.M.E. Didon, U. Bostrom//Journal of agronomy and crop science. -2003. -T. 189. -№ 6. -C. 409-417.

- Cavers P.B. The biology of Canadian weeds: 115. Panicum miliaceum L./P.B. Cavers, M. Kane//Canadian journal of plant science. -2016. -T. 96. -C. 939-988.

- Сурин Н.А. Культура ячменя в Восточной Сибири/Н.А. Сурин, Н.Е. Ляхова//Вестник Красноярского ГАУ. -2017. -№ 4(127). -С. 52-65.