Технологические требования к элементам плоской оптики для компонентов волоконно-оптических систем передачи информации

Автор: Аджалов В.И., Голуб М.А.

Журнал: Компьютерная оптика @computer-optics

Рубрика: Методы и элементы компьютерной оптики

Статья в выпуске: 5, 1989 года.

Бесплатный доступ

Оценивается возможность создания элементов плоской оптики для компонентов волоконно-оптических систем передачи информации (ВОСП) на примере конкретного устройства - волоконно-оптического датчика микроперемещений. В параксиальном приближении определяется требуемая фазовая функция и, соответственно, рельеф плоского оптического элемента, связывающего два световода. Устанавливается, что в первом приближении поперечный размер минимальной зоны Френеля определяется отношением длины волны используемого излучения к числовой апертуре световода. Показывается, что этот размер составляет для реально используемых световодов единицы микрон, вследствие чего соответствующие элементы плоской оптики для компонентов ВОСП могут быть практически реализованы при помощи серийного технологического оборудования.

Короткий адрес: https://sciup.org/14058171

IDR: 14058171

Текст научной статьи Технологические требования к элементам плоской оптики для компонентов волоконно-оптических систем передачи информации

Развитие волоконно-оптических систем передачи информации (ВОСП) потребовало разработки разнообразных микрооптических элементов для соединения и переключения оптических каналов, преобразования внешних воздействий в изменения параметров распространяющегося по световодам излучения и т.д. Значительной проблемой при этом является согласование световода друг с другом, с излучателями, фотоприемниками, для чего используются различные модификации трехмерных линзовых элементов. В настоящей работе на примере конкретного устройства - волоконно-оптического амплитудного датчика перемещений - оценивается возможность создания элементов плоской оптики для компонентов ВОСП и определяются требования к соответствующему технологическому оборудованию для их изготовления.

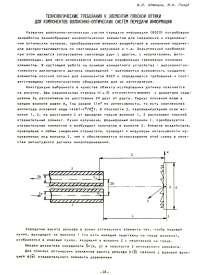

Конструкция выбранного в качестве объекта исследования датчика поясняется на рисунке. Два параллельных отрезка (1 и 2) onтического волокна с диаметром сердцевины 2а расположены на расстоянии 2Н друг от друга. Радиус основной моды в каждом волокне равен а0 (на уровне 1/е2 по интенсивности, то есть комплексная амплитуда основной моды -ехр(-г3/о2). В плоскости 3, перпендикулярной осям волокон 1, 2, на расстоянии 1 от выходных торцов волокон 1, 2 расположен плоский отражательный элемент. Пучок излучения, формируемый волокном I, преобразуется отражательным элементом и возбуждает излучение в волокне 2. Внешние воздействия, приводящие к любым смещениям отражателя, приводят к модуляции интенсивности направляемых мод волокна 2, чем и обеспечивается использование этой схемы в качестве амплитудного датчика микроперемещений.

Определим высоту рельефа в зонах оптического элемента так, чтобы модовый пучок, выходящий из волокна 1 (то есть имеющий перетяжку на торце волокна), отображался в модовый пучок, входящий в волокно 2 с перетяжкой на торце.

Введем декартовы координаты х=(х, у) в плоскости 3 оптического элемента.

Для плоских оптических элементов высота рельефа h (х) связана с Фазовой функцией ф(х) отражательного элемента уравнением

h(x> = ^ё' к ' ^2п[-ф(х)], (1)

где 6 - угол падения излучения на элемент. 8 рассматриваемой задаче cos 9 - - - - —г Уин3/!3 Для определения фазовой функции ф(х) рассмотрим аналог асферического зеркала, пара апланатических точек которого лежит в параксиальных центрах кривизны гауссовых пучков, выходящих из первого и второго отрезков волокна.

Поскольку перетяжки гауссовых пучков лежат в плоскостях торцов волокна 1 и 2, то центры кривизны имеют координаты (-Н, О, -L) и (Н, О, -L) соответственно (относительно центра с плоского элемента), где za

L = 1(1 + —), I3 (2)

коо

2о - 2 ' а к=2п/Л - волновое число.

Очевидно, L есть радиус кривизны гауссова пучка, выходящего из волокна 1, а о0 - радиус его основной моды по уровню 1/еа интенсивности.

Согласно условию апланатизма сферический волновой фронт а1 , исходящий из точки с1, должен быть преобразован в сферический волновой фронт а3, сходящий в точку са. Поскольку а1 создает в плоскости 3 эйконал ф0 (х) Vtx+HT^+y^+l/ - L,(3)

а для образова ния ад требуе тся обеспечить эйконал

ф(х)=Ь - У(х-Н)а+уа+Ьа,(4)

то фазовая функция дается соотношением

Ф(х)=ф0-к[У(х+Н)a+ya+La + У(х-Н) a+ya+La] ,(5)

где ф0 - произвольная постоянная.

В параксиальном приближении

Ф(х)^фо-к[^^ + р](6)

получаем аналог параболического зеркала, расположенного на оптической оси.

Размер d плоского оптического элемента выберем в соответствии с размером 2а торца волокна согласно уравнению ехр[-(^)3] = ехр[-(^)а],(7)

то есть d=2a*a/oo,(8)

где о*о0 У1+1а/2а - радиус гауссова пучка в плоскости 3. Поперечный размер Д самой тонкой зоны Френеля нетрудно определить из условия 2п=ф(х + Дх) - ф(х)27ф(х)> Дх, (9)

где V - оператор Гамильтона, Следовательно,

При условии Н/1<<1 для плоского элемента (5) получаем согласно (9)

А = V1+ (^) 2

2 а/2 или, выражая отношение

Д - 2NA • Таким образом, для турой 0,1 : 0,25 и при

L к d через числовую апертуру световода NA , реально используемых оптических волокон с числовой апер-длине волны излучения порядка одного микрона размер самой тонкой зоны Френеля измеряется единицами микрон. Это определяет реальность изготовления требуемых фотошаблонов при помощи серийного технологического оборудования, в то время как создание специализированного технологического оборудования для серийного изготовления трехмерных микрооптическ их согласующих устройств с требуемыми характеристиками представляет собой серьезную научно-техническую проблему.

Следует отметить, что исследованная оптическая схема преобразования оптических пучков может рассматриваться как соединитель двух волокон (при неподвижном отражателе), аттенюатор (при контролируемом смещении отражателя или размещении перед отражателем нейтральных светофильтров) и является базовой для целого ряда распространенных микрооптических компонентов волоконно-оптических систем.

С учетом того, что предельная эффективность преобразования волновых фронтов элементами плоской оптики может быть близка к 100%, а потери в ныне используемых микрооптическ их элементах достигают единиц децибел, представляется правомерным сделать вывод о перспективности использования элементов плоской оптики в компонентах ВОСП.