Технологический и социальный аспекты инноваций и экономический рост

Автор: Кан Е.Н.

Журнал: Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права @vestnik-ael

Рубрика: Экономика и общество

Статья в выпуске: 3, 2015 года.

Бесплатный доступ

Начало XXI века ознаменовалось развитием технических и социальных инноваций. Сложные инновации требуют более сложных подходов. Одним из таких подходов может быть социально-моральная ответственность, которая может помочь достичь более высокого качества экономического роста.

Короткий адрес: https://sciup.org/14319923

IDR: 14319923

Текст научной статьи Технологический и социальный аспекты инноваций и экономический рост

XXI в. часто называют веком инновационной экономики. Хотя инновации существовали на протяжении всего исторического процесса, наибольшее развитие они получили в период индустриальных и научно-технических революций.

Основоположником этой темы считают Й.А. Шумпетера, который развил идеи Н.Д. Кондратьева и первым ввел понятие «инновация». В своем эпохальном труде «Теория экономического развития» (впервые изданном в 1911 г.) он определяет инновации как коммерциализированное новшество, проявляющееся в пяти возможных комбинациях: 1) создании нового блага или нового качества; 2) внедрение нового способа производства; 3) освоение нового рынка сбыта; 4) получение нового сырья; 5) проведение монопольной реорганизации [12, с. 158, 159]. Также он полагает, что если удовлетворение потребностей является смыслом производства, то «новшества в экономике внедряются не после того, как вначале у потребителей стихийно возникнут новые потребности и под их давлением произойдет переориентация производственного аппарата… а только тогда, когда само производство привьет потребителям новые потребности» [12, с. 158]. На взгляд автора, отсюда следует важное заключение: человеческие потребности поддаются влиянию, а если это так, то человечество имеет возможность направлять экономическую деятельность таким образом, чтобы в итоге ослабить основное экономическое противоречие. Это, в свою очередь, поможет сберечь планету от разрушения и сохранить ресурсы для будущих поколений. Следует отметить исследования в области истории взаимоотношений между развитием науки, техники и общества, проведенных английским ученым Дж.Д. Берналом. В своей фундаментальной монографии «Наука в истории общества» (1954 г.) Дж. Бернал доказательно показал возрастающую роль науки и техники для общества: «Наука является средством, благодаря которому производится быстрое переустройство нашей ци- вилизации», более того «наука растет теперь не как в прошлом – постепенно и незаметно, но очень быстро, путем скачков» [1, с. 16]. В результате изучения он отмечает, что периоды «расцвета науки обычно совпадают с периодами усиления экономической активности и технического прогресса». Кроме того, он вводит понятие научно-технического прогресса, которое представляет как период бурного роста науки и техники, с одной стороны, и как борьбу капиталистических сил и рабочего класса – с другой, причем такой прогресс, по его мнению, служит двум полюсам – и войне и миру [1, с. 655]. Согласно Дж. Берналу, человечество имеет достаточные знания для того, чтобы избавить от нищеты и голода, и обеспечить «сносный» уровень жизни для населения планеты, но существующие мировые экономические и социальные противоречия угрожают достижению этой благой цели.

В 50-60 гг. тема инноваций получила дальнейшее развитие в работах Р. Солоу, который определил, что фактор, способствующий экономическому росту, заключается в научно-техническом прогрессе, частью которого являются инновации. В своей неоклассической модели (1956 г.) он разделил детерминанты экономического роста на две составляющие: (труд и капитал) и (технический прогресс). Большое внимание отводилось именно техническим инновациям, поскольку во второй половине XX в. наблюдалось их активное внедрение, особенно на микроуровне, например создание мини-оборудования для офисов, развитие информационной индустрии и т.п. Также он считал, что качественное улучшение человеческого капитала есть результат технических инноваций, но на практике приращения, приносимые возросшим качеством человеческого капитала, практически не учитываются, и поэтому улучшение качества человеческого капитала остается недооцененным и недоизмеренным. Соответственно инновации тоже являются величиной недоизмеренной, хотя и явно обеспечивающей экономический рост [18].

Заметим, что инновации рассматривались не только в технической сфере. Единомышленник Н.Д. Кондратьева П.А. Сорокин (1889 – 1968), исследовав огромный пласт исторического развития общества и динамику технических изобретений за пять тысяч лет, заложил основы инноваций в социокультурной сфере. Он констатирует, что человечество выживет, даже если не будут сделаны важные открытия, но выживет ли человечество, ес- ли в его творческой деятельности не будет никакого прогресса? Другими словами, в какой-то степени противопоставляя технические инновации социальным, он апеллирует к тому, что человек в погоне за мирской Красотой (чувственным) «забросил глубокое изучение Добра и Морали» (духовное). Он полагает, что подобное нарушение равновесия ведет к войнам и уничтожению всего живого. В результате в качестве социальной инновации он выдвигает «неэгоистическую творческую любовь», обладающую огромной силой [11].

Он объясняет это как высшие добродетели – доброту, любовь, творчество, гармонию, счастье и т.п., которые облагораживают человека и делают его физиче-ски-духовно-нравственным.

Частично похожего мнения придерживался и С. Кузнец (1901 – 1985), который полагал, что инновации нужно рассматривать не только в технологическом, но и в социальном аспекте [7, с. 21]. Это связано с тем, что технологические инновации взаимосвязаны и влияют на другие сферы общества. Фактически он выдвигает необходимость учета социальных последствий всех технологических изменений. С. Кузнец вводит понятие «эпохальных инноваций» [8] – нововведения, являющиеся источником долгосрочного роста, лежащие в основе каждой экономической эпохи и влияющие на создание других инноваций. Однако в своей работе «Modern Economic Growth» (1966 г.) С. Кузнец пишет, что для устойчивого экономического роста важны не только технологические и эпохально-социальные инновации, но и специальные подходы, обобщенные в триаду: секуляризм (secularism) – материальность мира, эгалитаризм (egalitarianism) – равенство при рождении всех людей, национализм (nationalism) – способность государства обеспечивать стабильность [16]. В этом подходе автор видит введение элементов гуманизации в экономический рост. И это приобретает огромное значение, поскольку в быстро меняющемся мире предвидеть, что принесет та или иная инновация (эффект от которой может быть как позитивным, так и негативным [17]), оказывается, порой, невозможным. По словам американского ученого П. Друкера, «инновации – не проблеск гениальности, а тяжелый труд, который нужно сделать привычным для всех … уровней» [4, с. 534].

Современная российская школа ведет свое начало от работы Ю.В. Яковца «Ускорение научно-технического прогресса» (1988 г.), в которой он определяет инновации как неотъемлемую часть экономических циклов, основу выхода из кризиса (что созвучно идеям Г. Менша – прим. автора), выводит взаимосвязь с историческими циклами [13, с. 145 – 149]. Современные трактовки понятия «инновации» были развиты в трудах многих современных ученых [14; 5, с. 146 – 156; 9, с. 123 – 143]. Стоит отметить, что широкое применение инновации получили в военной сфере. Не случайно в античные времена говорили: «Bellum ominum pater» («Война – мать всех вещей, дочь всех вещей, река с тысячью притоков, море без берегов») [3]. По мнению американского социолога М. Кастельса,

«война является матерью всех технологий» [6]. Это подтверждается возникновением различных изобретений, которые, как правило, сначала использовались в военном деле, а после и в гражданском секторе экономики (например, первая атомная бомба появилась в 1945г., а первая АЭС – в 1954 г. [2]. Нововведения становятся поистине опасным орудием для общества. Кроме того, предпочитая технические новшества, способные более активно влиять на природу, человечество довольно быстро загрязняет окружающую среду, приближает экологическую катастрофу. Достижения науки в медицине ведут не только к положительным эффектам (продление жизни, борьба со смертностью и т.п.), но и созданию сильнейшего биовирусного оружия, применение которого может уничтожить все человечество.

Поскольку последствия инноваций могут быть как положительными, так и отрицательными, мы предлагаем воспользоваться принципом «не навреди» и дополнить инновации социальной ответственностью государства и бизнеса (так как на макро- и микроуровне каждый из субъектов должен осознавать свою роль в экономике, быть ответственным за материальное и нравственное состояние, позволяющее наращивать трудовой капитал во всех его проявлениях – физическом, интеллектуальном, социальном). Под социально-нравственной ответственностью государства, бизнеса, личности мы понимаем ответственность государства и бизнеса за социально приемлемый уровень благосостояния, условия работы, за социальную несправедливость, за экономическое неравенство и экологические проблемы, а также за поведение, отношения и действия в обществе с точки зрения морали. Примером такой ответственности могут служить случаи общественного признания того факта, что производство продукции с генно-модифицированными организмами (ГМО) или пищевыми добавками, с одной стороны, дает возможность увеличивать срок хранения, усиливать вкус пищи, а также накормить миллионы голодных людей, что заставляет потребителя больше и длительнее потреблять данный продукт, с другой стороны, вредит здоровью. Или такой пример: проведение благотворительных и социальных программ, направленных на обучение безработной молодежи и т.п. с целью снижения безработицы, преступлений и бедности.

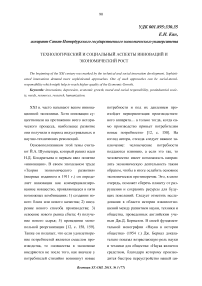

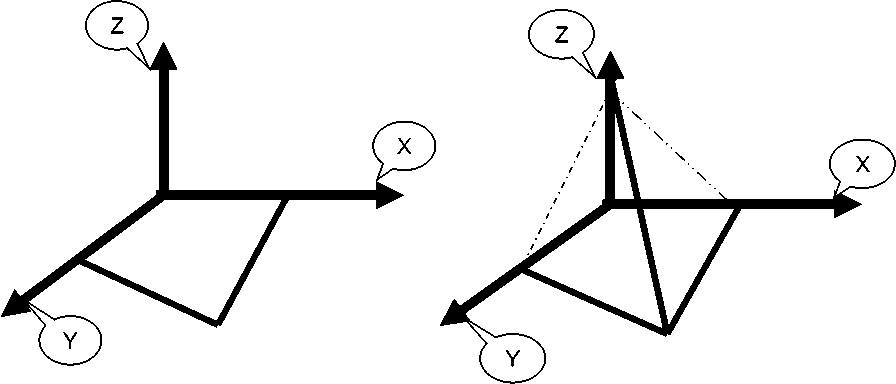

В пространстве данная концепция, назовем ее «триединством инноваций», выглядела бы так (см. рисунок). Такое триединство можно представить тремя направляющими – технологическими инновациями (X), социальными инновациями (Y) и социально-нравственной ответственностью (Z). Разница рисунков состоит в том, что при равенстве социальнотехнологических инноваций во втором случае можно получить больше положительного эффекта за счет включения вектора социально-нравственной ответственности для людей и для будущего планеты.

Рисунок – Изменение качества инноваций при введении вектора социально-нравственной ответственности (составлено автором)

По мнению автора, подобные «триединые» инновации, возможно, не принесут ощутимого количественного увеличения темпов экономического роста, но принесут качественное изменение, выраженное в улучшении качества жизни, ее продолжительности, увеличения свободного времени, улучшения качества отношений между людьми и т.п. Мы полагаем, что сочетание технологических и социальных инноваций выполняет необходимое условие для достижения увеличения темпов экономического роста, но при дополнении этого симбиоза социальнонравственной ответственностью будет выполняться вселенская задача сохранения планеты для потомков.

Список литературы Технологический и социальный аспекты инноваций и экономический рост

- Бернал, Дж. Наука в истории общества/Дж. Бернал. М.: Изд-во иностранной лит., 1956. 736 с.

- Большая актуальная политическая энциклопедия -URL: http://politike.ru/dictionary/839/word/voina (дата обращения: 11.10.2014).

- Бродель, Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II: в 3 ч./Ф. Бродель. М.: Языки славянской культуры, 2003. Ч. 2. 808 с.

- Друкер П. Менеджмент/П.Друкер, Дж.Макьярелло; пер. с англ. М.: И.Д. Вильямс, 2010. 704с.

- Иноземцев В. Л. Расколотая цивилизация/В. Л. Иноземцев. М., 1999. 724 с.

- Кастельс, М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура/М. Кастельс; пер. с англ. М., 2000. 606 с.

- Комаров В. М. Основные положения теорий инноваций/В. М. Комаров. М., 2012. 188 с.

- Кузнец, С. Нобелевская лекция /С. Кузнец//Nobleprize.org. -URL: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1971/kuznets-lecture.html#not1 (дата обращения: 19.02.2015).

- Кузык Б. Н. Россия -2050: стратегия инновационного прорыва/Б. Н. Кузык, Ю. В. Яковец. М., 2005. 632 с.

- Менш Г. Технологический пат: инновации преодолевают депрессию/Г. Менш. М., 2001. 288 с.

- Сорокин П. А. Моя философия -интегрализм /П. А. Сорокин//URL: http://ecsocman.hse.ru/data/077/704/1231/022.SOROKIN.pdf (дата обращения: 18.02.2015).

- Шумпетер Й. А. Теория экономического развития/Й. А. Шумпетер. М.: Прогресс, 1982. 401 с.

- Яковец Ю. В. Ускорение научно-технического прогресса: теория и экономический механизм/Ю. В. Яковец. М., 1988. 335 с.

- Яковец Ю. В. Эпохальные инновации 21 века/Ю. В.Яковец. М.: Экономика, 2004. 437 с.

- Grossman G., Helpman E. Trade, Innovation and Growth. The American Economic Review, 1990 -URL: http://web.cenet.org.cn/upfile/59604.pdf (дата обращения: 16.02.2015).

- Kuznets and Modern Economic Growth Fifty Years Later WIDER conference, Helsinki, June 2005. -URL: http://www.rrojasdatabank.info/devplan/Syrquin.pdf (дата обращения: 19.02.2015).

- Kuznets S. Modern Economic Growth: Findings and Reflections. WIDER conference, Helsinki, June 2005.-URL: http://www.sfu.ca/~dandolfa/kuznets.pdf (дата обращения: 19.02.2015).

- Trade and R&D Spillover Effects: Implications for Firm level Analysis in the agricultural sector. Food and Agricultural Organization of the United Nations.-URL: http://www.fao.org/3/a-ar707e.pdf (дата обращения: 16/02/2015).