Технологии с использованием диатомитов Карелии

Автор: Белашев Борис Залманович, Ильина Вера Петровна, Терновой Анатолий Николаевич

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Физика

Статья в выпуске: 11 (105), 2009 года.

Бесплатный доступ

Диатомит, состав, свойства, обогащение, применение, фильтр, наполнитель, керамика, пигмент

Короткий адрес: https://sciup.org/14749532

IDR: 14749532

Текст статьи Технологии с использованием диатомитов Карелии

Состоящая из створок диатомовых водорослей, осадочная порода диатомит представляет собой студенистую массу коричневого, белого, кремового, оранжевого цветов [3]. Многочисленные отверстия в створках размерами порядка 100 нм дают основание считать эти породы природными биогенными наноматериалами. Начавшие формирование в постледниковых озерах около 9 тыс. лет назад, месторождения диатомитов в Карелии имеют среднюю мощность толщи 2– 3 м, максимальную мощность 6–8 м [2]. Благодаря строению и физико-химическим свойствам диатомиты могли бы быть перспективным сырьем сразу для нескольких областей хозяйственной деятельности. Однако, несмотря на высокое качество, из-за трудностей добычи и необходимости проводить сушку диатомиты Карелии практически не используются.

Изучение свойств и лабораторные испытания способов обогащения и технологий с участием диатомитов, предпринятые в работе, имеют целью привлечение интереса к этим материалам, в частности в сфере нанотехнологий.

Исследуемые образцы представлены пробами диатомитов озера Тедрилампи Муезерского района (Д-00-50) и безымянной ламбы у озера Тунго-зеро Лоухского района (Д-01-23). В этих водоемах, находящихся в пределах мощных песчаногравийных толщ кварц-полевошпатового состава, сложились благоприятные условия для формирования месторождений диатомитов. С грунтовыми водами в непроточные озера поступает значительное количество растворенной кремниевой кислоты, а приток тормозящих развитие диатомей органических кислот мал из-за бедных органикой поверхностно-подзолистых почв.

Для исследования свойств диатомитов применяли оптическую, электронно-рентгеновскую микроскопию, хроматографию, ИК-спектроско-пию, химический, рентгенофазовый, дифференциально-термический анализы.

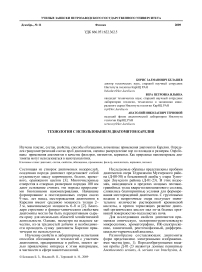

Разнообразие составляющих диатомиты форм представлено электронными изображениями частиц (рис. 1). Породообразующими видами пробы Д-01-23 являются донные пеннатные Anomoeoneis serians, A. serians var. brachysira, A.

follis, Frustulia rhomboides, Pinnularia gibba и планктонные центрические виды Aulacoseira distans, A. italica var. valida цилиндрической формы. Для пробы Д-00-50 характерны мелкие пеннат-ные формы Fragilaria construens et var. var., F. brevistriata, Navicula sp., Pinnularia sp. (II тип).

Кроме створок диатомиты содержат органические и минеральные примеси. Минеральные примеси представлены зернами кварца и полевого шпата размерами 0,015–0,2 мм. Часть их окрашена оксидами железа в бурый цвет. Присутствие органических примесей установлено по экзотермическим пикам дериватограмм диатомита вблизи 285 оС, приписываемым разложению примесей и окислению Fe+2. Аморфное строение кремнезема створок подтверждают электронограмма, размытые ИК-спектры и рентгеновские дифрактограммы проб диатомитов, не имеющие упорядоченных угловых особенностей. Сдвиг максимума рентгенограмм и изменение формы ИК-спектра свидетельствуют о чувствительности кремнезема диатомитов к условиям обработки материала.

Примеси удаляли, обжигая пробы диатомита в муфельной печи при 700 оС в течение 1,5 часа, применяя магнитную сепарацию, выщелачивание кипячением в 5 % соляной кислоте в течение часа. В результате такой обработки содержание двуокиси кремния повышено на 25–30 %, а содержание оксидов железа снижено до 0,07–0,09 %.

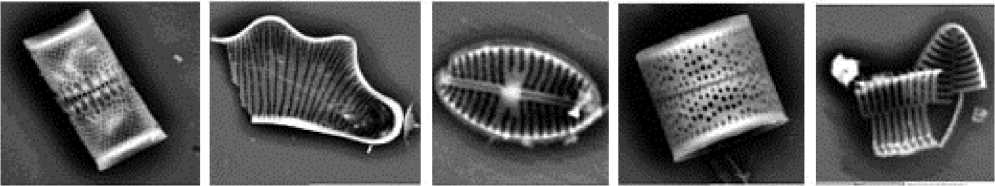

Гранулометрический состав диатомитов определен с помощью лазерного дифрактометра частиц LS-1322. Максимумы дифрактограмм соответствовали размерам 15, 45, 150, 450, 550 мкм (рис. 2).

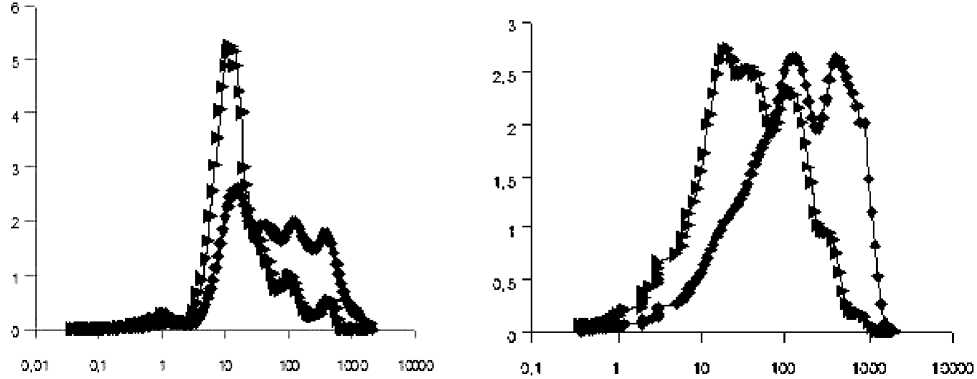

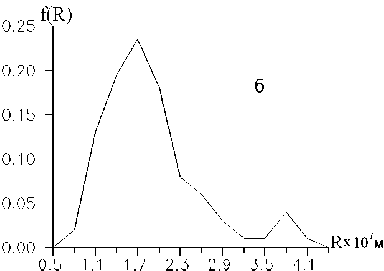

Пик с максимумом 15 мкм относили к среднему размеру частиц пробы. Обработкой пробы интенсивность этого пика увеличена почти в два раза. Размеры 100–1000 мкм свидетельствуют об агломерации частиц, а размеры вблизи 100 нм соответствуют размерам пор створок диатомитов. Подсчет числа отверстий створок соответствующих размеров проведен по электронным изображениям отдельных частиц диатомитов. Отверстие аппроксимировали эллипсом, оси которого a и b соответствовали наибольшему и наименьшему размерам. Площадь отверстия оценивали как S = n ab, а средний размер как r = Vab. Вычисленные по 287 горизонтальным отверстиям плотности распределения числа пор по площади и размеру приведены на рис. 3.

Рис. 1. Формы створок диатомовых водорослей.

Изображения получены на электронно-зондовом микроанализаторе INCA-350 на базе электронного микроскопа Vega-LSH

Рис. 2. Распределение частиц диатомита по размерам для проб Д-01-23 и Д-00-50 в исходном состоянии ( ♦ ) и после обработки ( ► )

Рис. 3. Плотность распределения отверстий диатомита по площади (а) и радиусу (б)

Химический состав диатомитов

Таблица 1

|

Проба диатомита |

Условия обработки |

SiO 2 |

TiO 2 |

Al 2 O 3 |

Fe 2 O |

MgO |

CaO |

Na 2 О |

K 2 O |

П. п. п., % |

|

исходный |

76,20 |

0,1 |

3,82 |

0,22 |

0,25 |

0,28 |

0,33 |

0,27 |

18,53 |

|

|

Д-01-23 |

700 оС |

88,86 |

0,08 |

4,32 |

0,13 |

0,41 |

0,37 |

0,29 |

0,19 |

5,35 |

|

HCl |

91,20 |

0,05 |

4,43 |

0,07 |

0,92 |

0,43 |

0,08 |

0,03 |

2,79 |

|

|

исходный |

70,46 |

0,05 |

1,96 |

2,27 |

0,62 |

0,43 |

0,19 |

0,14 |

23,88 |

|

|

Д-00-50 |

700 оС |

86,02 |

0,06 |

2,29 |

2,05 |

1,38 |

0,51 |

0,24 |

0,18 |

7,27 |

|

HCl |

88,28 |

0,05 |

2,38 |

0,09 |

1,62 |

0,58 |

0,76 |

0,33 |

5,0 |

Таблица 2

Физико-химические свойства диатомитов после выщелачивания

|

Проба диатомита |

Объемный вес, кг/м3 |

Удельная поверхность, м2/г |

Теплопроводность, Вт/(м ⋅ К) |

Fe (общее), % |

П. п. п., % |

Цвет |

|

Д-01-23 |

190 |

123 |

0,07 |

0,07 |

3,22 |

белый |

|

Д-00-50 |

450 |

14,8 |

0,10 |

0,09 |

8,5 |

желтый |

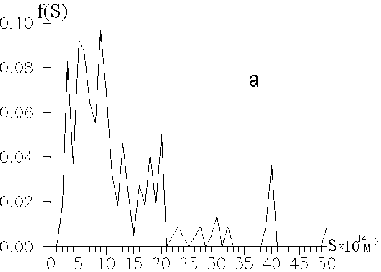

Рис. 4. Применения диатомитов в качестве фильтров (а), керамики (б), пигмента (в)

Химический состав проб диатомита до и после обработки дан в табл. 1, а физико-химические свойства – в табл. 2.

Различие в породообразующих видах диатомитов влияет на дисперсность и плотность проб. У пробы Д-01-23 плотность оказалась почти в два раза меньше, чем у пробы Д-00-50. Рентгеновская плотность кремнезема створок близка к плотности аморфного кварца (2300 кг/м3). От размеров, формы и пористости частиц диатомита зависит удельная поверхность – характеристика, определяющая поведение порошков в технологических процессах. Удельная поверх- ность пробы Д-01-23 примерно на порядок больше удельной поверхности пробы Д-00-50.

Известные применения диатомитов основаны на высоком содержании активной, растворимой, аморфной кремнекислоты: тонкодисперсном пористом строении, большой удельной поверхности, малом объемном весе, низкой теплопроводности.

Одно из первых применений диатомита связано с изобретением динамита А. Нобелем. Наладив производство нитроглицерина, Нобель искал способ сделать его безопасным, недетонирующим при хранении. Однажды сосуд с нитроглицерином лопнул, но взрыва не последовало, потому что нитроглицерин образовал с разделяющей сосуды прокладкой из диатомита (кизель-кура) вязкую массу. Взрывчатая сила нового соединения упала примерно в шесть раз, но оно оказалось безопасным в использовании и было широко востребовано.

Исследованные пробы диатомитов с предварительной сушкой, дроблением и термообработкой были опробованы в качестве адсорбента многоцелевого назначения. Фильтрующая способность материала продемонстрирована на примере чернил (рис. 4а).

Как заменитель кварцевого песка диатомит пробы Д-01-23 применялся в производстве листового и хрустального стекла. За счет высокой реакционной способности аморфного кремнезема интенсифицировалось стеклообразование, а температура варки стекла была снижена на 200–250 оС [4].

Диатомиты без обогащения использовали для получения керамики. На основе пробы Д-0050 и кембрийской глины Чкаловского месторождения получены облицовочные теплоизоляционные плитки (рис. 4б). Оптимизация состава смеси с содержанием диатомита от 10 до 40 масс. % позволила получить материалы с низким коэффициентом теплопроводности (0,3–0,6 Вт/м · К) [1]. Перспективно использование диатомитов для производства глазурей, эмалей, стекол высокой прочности.

Часто диатомит используют в качестве наполнителя для снижения веса, улучшения теплоизоляционных и звукоизоляционных свойств материалов. Если изделиям на его основе необходимо придать окраску, его применяют вместе с пигментами.

Диатомиты Карелии могут выступать в роли пигментов для создания строительных красок (рис. 4в). В отличие от красок на основе органических пигментов, такие краски, реализованые на латексной основе, являются долговечными, устойчивыми к атмосферным воздействиям. Процесс их производства упрощается из-за отсутствия операций дробления минерального компонента, а совместное использование с другими пигментами расширяет цветовую палитру красок.

Широкие перспективы связаны с использованием частиц диатомитов в области нанотехнологий. Малые размеры, разнообразие форм, многочисленные поры диатомитов могут оказаться свойствами, которые будут востребованы для производства контейнеров лекарств, средств их доставки, микрокатализаторов, масок для роста углеродных нанотрубок. Предварительно необходимо решить задачи разделения частиц породы по форме, размерам, научиться оперировать отдельными частицами диатомитов.

Таким образом, тонкодисперсное строение и широкий диапазон свойств делают диатомиты привлекательным материалом для различных технологий.

Список литературы Технологии с использованием диатомитов Карелии

- Демидов И. Н., Ильина В. П., Шелехова Т. С., Белашев Б. З., Инина И. С. Перспективы использования диатомитов Карелии//Материалы Второй междунар. науч. конф. «Проблемы рационального использования природного и техногенного сырья Баренцева региона в технологии строительных и технических материалов». Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2005. С. 55-57.

- Демидов И. Н., Шелехова Т. С. Диатомиты Карелии. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2006. 87 с.

- Иванов С. Э., Беляков А. В. Диатомит и области его применения//Стекло и керамика. 2008. № 2. С. 18-21.

- Мелконян Р. Г. Аморфные горные породы и стекловарение. М.: НИА-ПРИРОДА, 2002. 262 с.