Технология древнего гончарства эпохи неолита на территории Карелии

Автор: Васильева Татьяна Анатольевна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Археология

Статья в выпуске: 2 (179), 2019 года.

Бесплатный доступ

Изготовление керамики и использование ее в повседневной жизни древними обществами на территории Карелии начинается с середины V тыс. до н. э. Именно керамика и ее орнаментация остаются основными культурно-определяющими маркерами населения каменного века - эпохи раннего металла. При изучении этого источника применен комплексный подход, позволяющий реконструировать основные этапы развития гончарного ремесла. В статье представлены результаты исследования технологии изготовления ямочно-гребенчатой, гребенчато-ямочной и ромбо-ямочной керамики эпохи неолита - раннего энеолита (конец V - начало III тыс. до н. э.).

Неолитическая керамика, древнее гончарство, технология, конец v - начало iii тыс. до н. э, карелия

Короткий адрес: https://sciup.org/147226420

IDR: 147226420 | УДК: 903.024:550.84(470.22) | DOI: 10.15393/uchz.art.2019.284

Текст научной статьи Технология древнего гончарства эпохи неолита на территории Карелии

Древнее керамическое производство остается малоизученной и актуальной темой в археологических исследованиях. Для памятников эпохи неолита на территории Карелии глиняная посуда является наиболее представительной категорией артефактов. Керамика и ее орнаментация остаются приоритетными маркерами, характеризующими особенности развития древних культур.

Гончарная технология складывалась из опыта нескольких поколений и направлена на превращение исходного сырья в готовые изделия. Первая стадия включала отбор, добычу, обработку исходного сырья и составление формовочной массы. Вторая – конструирование сосудов, придание формы и механическую обработку поверхностей. На закрепительной стадии глиняная посуда приобретала прочность и была готова к использованию [1: 8–11]. Основными задачами статьи являются исследования начальной стадии древнего гончарства, в частности выбора пластинчатого материала и приготовления формовочной массы.

Изучение древней керамики как готового изделия в рамках комплексного подхода позволяет получить информацию об особенностях технологии ее изготовления (источники сырья, составы формовочных масс и качественные характеристики компонентов, условия обжига и пр.). В последнее время особое внимание уделяется привлечению естественно-научных методов и экспериментального моделирования при изучении археологической керамики на территории Карелии [16]. В результате при анализе глиняной посуды позднего неолита – раннего энеолита удалось выделить несколько рецептов формовочных

масс, состоящих из основного сырья, минерального компонента (отощителя) и органической добавки [8], [9]. Глина составляет порядка 60–80 % от формовочной массы. Это пластинчатое сырье широко распространено на территории Карелии, в том числе и в непосредственной близости от древних поселений, но прямые свидетельства его применения для изготовления глиняной посуды на конкретном памятнике отсутствуют. Исключение составляют хозяйственные ямы, доходящие до слоя глины, которые могли использоваться для ее добычи [2: 30].

Древняя керамика состоит из нескольких компонентов, включающих непосредственно глину, отощенную минеральными добавками и органическими примесями, при этом сам глинистый компонент хорошо узнаваем даже при небольшом увеличении. Для определения и соотнесения изделий по составу глинистого компонента с непосредственными источниками сырья использованы геохимические анализы (ICP–MS) для презиционного изучения химического состава тонкозернистой глинистой фракции в образцах керамики и глинистого сырья. Для точечного отбора образцов глинистой массы успешно апробирована масс-спектрометрия с локальным лазерным отбором проб (метод лазерной абляции LA–ICP–MS). Этот метод по праву является перспективным в геохимических исследованиях [4], [5], [10]. Обнаружение концентрации редких и редкоземельных элементов (REE) в образцах служит геохимическим маркером, в том числе для керамики, и позволяет идентифицировать породы и объекты исследования [17], [18], [19].

На примере анализа образцов гребенчатоямочной и ромбо-ямочной керамики позднего неолита – раннего энеолита из эталонных памятников на территории Карелии1 удалось обосновать местный характер происхождения изучаемой ке-

Данные по геохимическим рамики. Общее количество образцов составило 55, из них 34 представлены керамикой (19 гребенчато-ямочной (ГЯ2) и 15 ромбо-ямочной (РЯ)) (О–1–34) и 21 глинистым сырьем из нескольких месторождений (О–35–55) (табл. 1).

Таблица 1

исследованиям образцов

|

№ образца |

Название объекта |

Район |

Описание |

Показатели (ppm) |

|||

|

Li |

Ti |

Zr |

Nb |

||||

|

О–1 |

Кудома XI |

Сямозеро |

Ря1 (кя), № 221/1046 |

45,46 |

3691 |

766,8 |

76,89 |

|

О–2 |

Кудома XI |

Сямозеро |

Ря (кя), № 221/840 |

57,38 |

3785 |

760,1 |

120,7 |

|

О–3 |

Кудома XI |

Сямозеро |

Ря, № 154/351 |

43,6 |

1209 |

908,4 |

143,3 |

|

О–4 |

Кудома X |

Сямозеро |

Ря (оя), № 220/1359 |

167,2 |

3869 |

792,6 |

89,15 |

|

О–5 |

Кудома X |

Сямозеро |

Ря, № 220/265 |

31,31 |

3408 |

1327 |

84,43 |

|

О–6 |

Кудома X |

Сямозеро |

Ря (гя), № 153/558, 588 |

73,75 |

4261 |

742,8 |

80,04 |

|

О–7 |

Кудома X |

Сямозеро |

Ря, № 153/805 |

282,2 |

2022 |

740,9 |

213 |

|

О–8 |

Кудома X |

Сямозеро |

Ря (кя), № 220/156 |

89,3 |

1647 |

822,8 |

212,6 |

|

О–9 |

Пегрема I |

Онежское озеро |

Ря, № 721/3 |

302,1 |

1968 |

708 |

172 |

|

О–10 |

Пегрема I |

Онежское озеро |

Ря, № 721/1373 |

126,9 |

839,4 |

445,5 |

91,74 |

|

О–11 |

Пегрема I |

Онежское озеро |

Ря (оя), № 721/348 |

252,8 |

1863 |

694,8 |

180,2 |

|

О–12 |

Пегрема II |

Онежское озеро |

Гя, № 663/13 |

387,6 |

1881 |

703,8 |

150,4 |

|

О–13 |

Пегрема II |

Онежское озеро |

Гя (кя), № 663/14 |

159,3 |

1456 |

1595 |

151,6 |

|

О–14 |

Пегрема II |

Онежское озеро |

Гя (кя), № 663/3 |

247,2 |

2239 |

824,3 |

197,8 |

|

О–15 |

Деревянное I |

Онежское озеро |

Ря (оя), № 3336/2 |

246,8 |

2348 |

864,5 |

232,3 |

|

О–16 |

Деревянное I |

Онежское озеро |

Ря, № 1681/332 |

188,3 |

2080 |

594 |

82,95 |

|

О–17 |

Деревянное I |

Онежское озеро |

Ря (оя), №1681/803 |

130,5 |

2815 |

678,1 |

119,3 |

|

О–18 |

Деревянное I |

Онежское озеро |

Ря, 1681/301 |

81,93 |

1505 |

598,2 |

77,1 |

|

О–19 |

Деревянное I |

Онежское озеро |

Ря (оя), Без № |

327,9 |

2928 |

916 |

111,3 |

|

О–20 |

Деревянное I |

Онежское озеро |

Гя, № 1681/349 |

199,8 |

1576 |

815,9 |

175,8 |

|

О–21 |

Деревянное I |

Онежское озеро |

Гя, №1681/351 |

98,12 |

2127 |

623 |

96,15 |

|

О – 22 |

Залавруга I |

Белое море |

Гя (кя), № 378/258 |

75,18 |

2392 |

700,6 |

96,1 |

|

О–23 |

Залавруга I |

Белое море |

Гя, № 378/447 |

138,8 |

6346 |

1684 |

254,3 |

|

О–24 |

Залавруга I |

Белое море |

Гя, № 378/548 |

287,2 |

4074 |

1592 |

451,6 |

|

О–25 |

Залавруга II |

Белое море |

Ря, № 282/10 |

258,4 |

3770 |

866,4 |

338 |

|

О–26 |

Залавруга II |

Белое море |

Ря (оя), № 738/315 |

318,3 |

2061 |

629,3 |

217,2 |

|

О–27 |

Залавруга II |

Белое море |

Ря (кя), № 379/79 |

110,3 |

2815 |

759,3 |

252,7 |

|

О–28 |

Вигайнаволок I |

Онежское озеро |

Гя (оя), № 330/10323 |

41,96 |

2466 |

1054 |

47,97 |

|

О–29 |

Вигайнаволок I |

Онежское озеро |

Ря (гя), № 330/7317 |

218,4 |

3380 |

1469 |

313,2 |

|

О–30 |

Вигайнаволок I |

Онежское озеро |

Гя, № 368/315 |

53,06 |

2232 |

1114 |

58,59 |

|

О–31 |

Вигайнаволок I |

Онежское озеро |

Ря (оя), № 368/1446 |

162,8 |

1885 |

751 |

80,53 |

|

О–32 |

Вигайнаволок I |

Онежское озеро |

Ря (кя), № 368/1181 |

186,6 |

2192 |

689,7 |

199,5 |

|

О–33 |

Вигайнаволок I |

Онежское озеро |

Ря, № 368/4250 |

57,02 |

3890 |

769,9 |

88,37 |

|

О–34 |

Вигайнаволок I |

Онежское озеро |

Ря, № 368/3477 |

193,4 |

2780 |

569,7 |

66,66 |

|

О–35 |

Глина |

Корза, Сямозеро |

Глина светлая, глубина 1 м |

16,94 |

2643 |

18,42 |

67,59 |

|

О–36 |

Глина |

Корза, Сямозеро |

Глина темная, глубина 1 м |

17,22 |

2665 |

17,18 |

70,36 |

|

О–37 |

Глина |

Лахта-Кудама Сямозеро |

Глина запесоченная, глубина 0,65 м |

8,03 |

1514 |

14,76 |

53,40 |

|

О–38 |

Глина |

Лахта-Кудама Сямозеро |

Глубина 0,85 м |

6,98 |

2051 |

16,36 |

45,01 |

|

О–39 |

Глина |

Лахта-Кудама Сямозеро |

Глубина 1 м |

8,20 |

2134 |

15,90 |

44,30 |

|

О–40 |

Глина |

Лахта-Кудама Сямозеро |

Глубина 1 м |

6,64 |

2165 |

16,00 |

44,46 |

|

О–41 |

Глина |

Пегрема, Онежское озеро |

Обнажения, глубина 0,2 м |

37,71 |

8681 |

22,66 |

120,20 |

|

О–42 |

Глина |

Пегрема, Онежское озеро |

Обнажения, глубина 0,3 м |

38,43 |

6555 |

25,54 |

122,30 |

|

О–43 |

Глина |

Корза, Сямозеро |

Необожженная, глубина 0,7 м |

229,4 |

1639 |

700 |

159,8 |

|

О–44 |

Глина |

Корза, Сямозеро |

Обожженная, глубина 0,7 м |

141,2 |

1336 |

505,2 |

121,3 |

|

О–45 |

Глина |

Рыбрека, Онежское озеро |

Необожженная, глубина 1 м |

180,3 |

1361 |

1014 |

144,1 |

Окончание табл. 1

|

№ образца |

Название объекта |

Район |

Описание |

Показатели (ppm) |

|||

|

Li |

Ti |

Zr |

Nb |

||||

|

О–46 |

Глина |

Рыбрека, Онежское озеро |

Обожженная, глубина 1 м |

87,85 |

2632 |

360,4 |

62,56 |

|

О–47 |

Глина |

Рыбрека, Онежское озеро |

Необожженная, глубина 0,8 м |

131,9 |

2075 |

841,7 |

77,93 |

|

О–48 |

Глина |

Рыбрека, Онежское озеро |

Обожженная, глубина 0,8 м |

128,8 |

1925 |

536,9 |

84,82 |

|

О–49 |

Глина |

Пудож, Онежское озеро |

Необожженная, глубина 0,7 м |

132 |

3557 |

962,7 |

190,8 |

|

О–50 |

Глина |

Пудож, Онежское озеро |

Обожженная, глубина 0,7 м |

123 |

2450 |

1027 |

270,5 |

|

О–51 |

Глина |

Белое море |

№ 1, глубина 0,5 м |

7,31 |

1311 |

13,20 |

31,64 |

|

О–52 |

Глина |

Белое море |

№ 2, глубина 0,7 м |

75,62 |

1367 |

398,4 |

24,7 |

|

О–53 |

Глина |

Белое море |

№ 3, глубина 0,7 м |

72,47 |

1598 |

497,8 |

26,88 |

|

О–54 |

Глина |

Залавруга, Белое море |

№ 4, глубина 0,8 м |

178,1 |

5575 |

443,7 |

199,4 |

|

О–55 |

Глина |

Залавруга, Белое море |

№ 5, глубина 0,8 м |

535,6 |

7062 |

1254 |

105,6 |

Примечание. 1 – керамика по используемым элементам орнамента: ря – ромбо-ямочная, оя – овально-ямочная, кя – круглоямочная, гя – гребенчато-ямочная.

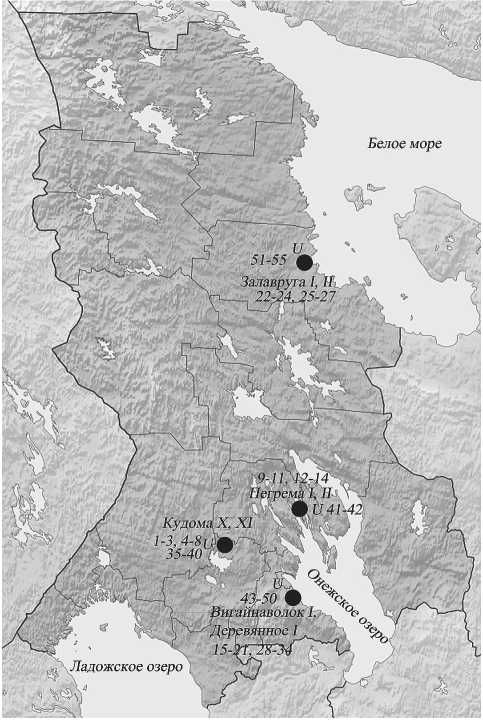

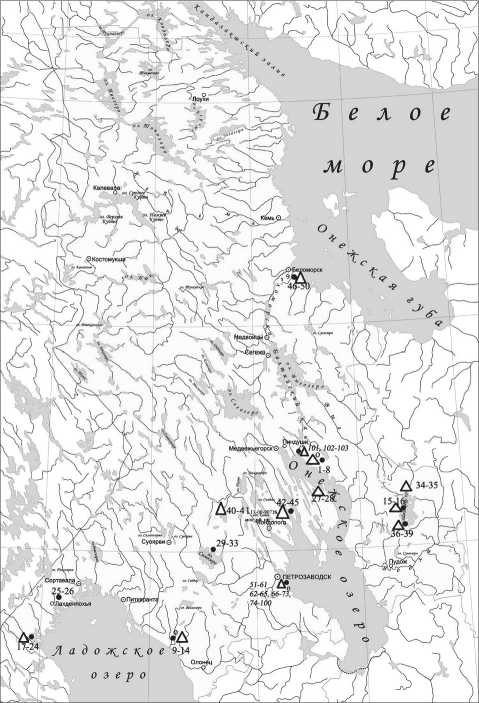

В исследовании использованы различные источники сырья. В двух районах произведена выборка пластинчатого сырья на разной глубине залегания на северном побережье оз. Сямозера (О–37–40) и в районе Юго-Западного Прибело-морья (О–51–55). Из района Белого моря часть образцов связана с морской глиной (О–51–53), другая получена из болота в местечке Старая За-лавруга, в окрестностях поселений Залавруга I, II (низовье р. Выг). На побережье оз. Сямозера (южная Карелия) часть глинистого материала добыта из высушенного болота в районе д. Корза – пос. Эссойла (О–43, О–44), другая – с северного побережья озера, из района д. Лахта – пос. Кудама (О–37–40). В Уницкой Губе в местечке Пегрема выходы глины зафиксированы на прибрежной полосе Онежского озера (О–41–42) рядом с памятниками Пегрема I–II. Выборка дополнена образцами глин с юго-западного (д. Рыбрека, О–45–48) и восточного (г. Пудож, О–49–50) побережья Онежского озера (рис. 1).

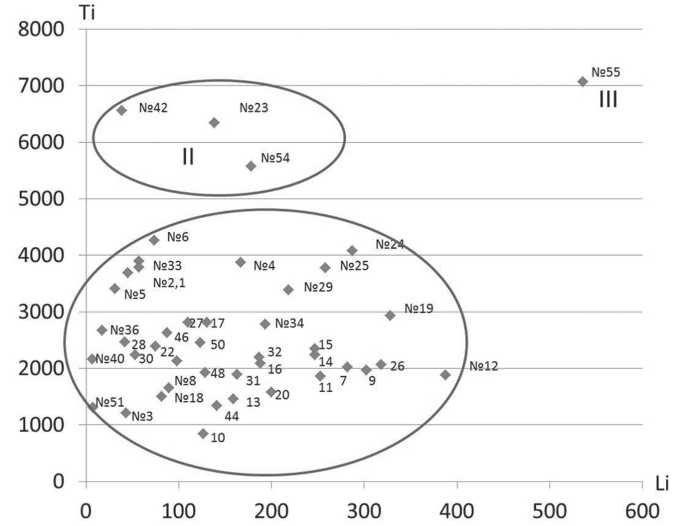

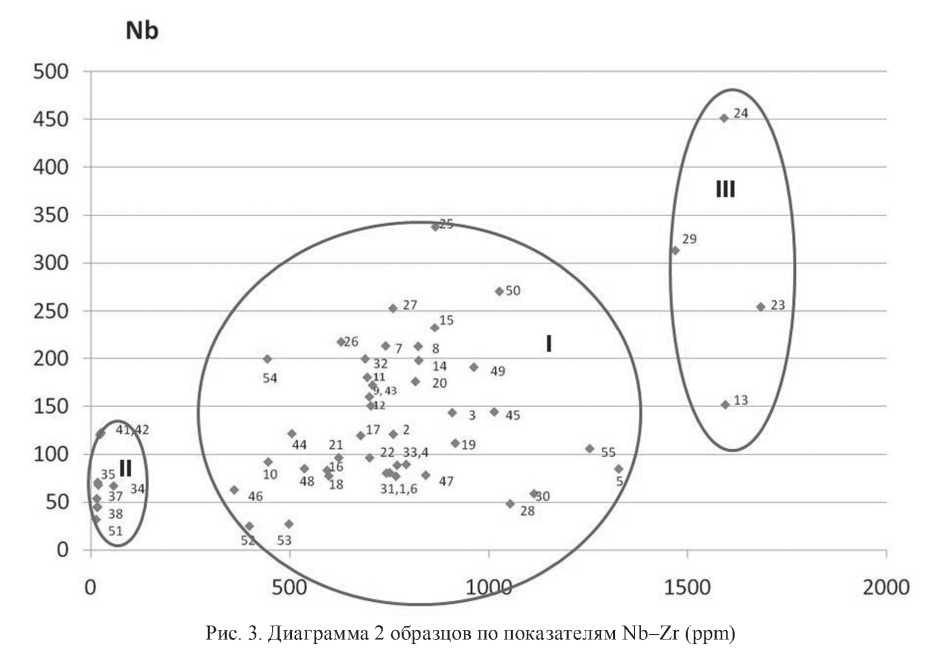

Выполнение аналитического исследования произведено на квадрупольном масс-спектрометре X-SERIES 2 (Termoscientific) в аккредитованном Испытательном центре анализа вещества Института геологии КарНЦ РАН. В результате аналитических исследований определена концентрация в пробах следующих элементов: Li, Be, P, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Тm, Yb, Lu, Hf, Ta, Tl, Pb, Bi, Th, U. Установлено, что наибольшее различие в глинах, используемых для изготовления керамики, отмечается для Ti, V, Cr, Y, REE (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Тm, Yb, Lu). По содержанию указанных элементов возможно классифицировать исследуемые образцы керамики и сырья. Графический анализ полученных данных приведен на бинарных диаграммах, построенных для элементов, имеющих контрастное поведение в природных процессах. В бинарных системах Ti–Li, Nb–Zr (в ppm [1 грамм на тонну = 0,0001 %]) фигуральные точки образцов формируют области с разными концентрациями элементов в образцах с различными геохимическими характеристиками (рис. 2, 3).

Для сравнительного анализа с каждого образца получена серия данных (по три участка и усредненное значение). Проработка нескольких вариантов диаграмм с разными элементами позволяет установить корреляцию данных и перепроверить имеющиеся зависимости. Диаграммы построены с учетом средних показателей

Рис. 1. Памятники и местонахождения на территории Карелии

2. Диаграмма 1 образцов по показателям Ti–Li (ppm)

(см. табл. 1). При сопоставлении значений в каждом случае намечается интервал, вероятно, связанный с условиями формирования пластинчатого материала. Так, в бинарной системе Nb–Zr О–54 и О–55 отдалены друг от друга, хотя происходят из одного источника сырья в местечке Залавруга (Белое море), та же ситуация наблюдается в О–41 и О–42 для выходов глин в местечке Пегрема (Онежское озеро) и др.

Часть образцов глины растерта до состояния порошка, так как они изначально не были пригодны для лазерной абляции в силу механического размельчения. Это пробы глин из Корзы (О–35–36), Лахты – Кудамы (О–37–40), Пегремы (О–41, 42), Белого моря (О–51).

Проанализируем полученные данные в бинарных системах Ti–Li (см. рис. 2) и Nb–Zr (см. рис. 3). На обеих диаграммах намечается центральная группа I, в которую входит основная часть образцов керамики и глины. Такая ситуация свидетельствует о местном характере исследуемых материалов. Следовательно, можно говорить о сохранении единой традиции в использовании сырья для посуды в позднем неолите – раннем энеолите. Этот вывод подтверждается при работе с коллекциями памятников южной и северной Карелии: исследуемая керамика представляет собой типологически однородную массу по морфо-, орнаментальным и технологическим признакам. В результате вполне ожидаема тождественность показателей образцов глины и керамики из удаленных друг от друга территорий. По диаграмме 1 (см. рис. 2) О–17 (Деревянное I), О–22 (Залавру-га I), О–27 (Залавруга II), О–28, 30 (Вигайнаволок I) – образцы с ГЯ близки глинам из разных, но в то же время территориально близких источников сырья, расположенных на юго-западном побережье Онежского озера и северном берегу оз. Сямозера (О–40 (Лахта – Кудама), О–46 (Рыбрека).

Сходство значений гребенчато-ямочной и ромбо-ямочной керамики обусловлено, видимо, их принадлежностью одной культуре, что подтверждается материалами поселений данного периода, свидетельствующих о хронологической и культурной преемственности этих древностей. Так, в бинарной системе Ti–Li (см. рис. 2) образцы ГЯ из Кудамы X (О–5, 6) и Деревянного I (О–21) схожи с РЯ из Вигайнаволока I (О–33), как и ГЯ из Пегремы II (О–12) приближена к РЯ из Пегремы I (О–9) и Залавруги II (О–26). В подгруппе близки образцы с ГЯ (О–24, 29) и РЯ (О–19, 25, 34) из памятников северной (Залавруга I, II) и южной (Кудама X, Деревянное I, Вигайнаволок I) Карелии. Похожая ситуация отражена в диаграмме 2 (рис. 3) для Деревянного I с ГЯ и РЯ (О–16, 18, 21).

Древняя керамика как атрибут женской культуры, возможно, способствовала распространению гончарных традиций в результате брачных контактов. О подобных связях могут свидетельствовать близкие группы из отдаленных друг от друга памятников. Например, по диаграмме 1 это значения РЯ из Вигайнаволока I, Деревянного I, Пегремы I, Кудамы X, Залавруги II (О–7, 9, 11, 14–16, 26, 32, 34). По диаграмме 2 – показатели О–7, 26 (Кудама X и Залавруга II), О–2, 17 (Ку-дама X и Деревянное I), О–4, 22, 33 (Кудама X, Залавруга I, Вигайнаволок I).

По соотношению источников сырья и образцов керамики из расположенных в непосредственной близости друг от друга поселений показателен пример из диаграммы 1, где О–3 (Кудама XI), О–8 (Кудама X) находятся рядом с О–40 (Лахта – Кудама). Серии образцов О–8, 18, 21, 28, 50 сближают керамику из Деревянного I, Кудамы X с глинами из Пудожа и Рыбреки. Показатели О–10, 13, 20, 44 близки керамике из Пегремы I–II, Деревянного I и глине из Корзы (оз. Сямозеро), а О–23 ГЯ из Залавруги I сочетаем с О–54 (Белое море) (рис. 3).

Наблюдается сходство в образцах глины из разных участков: Лахты – Кудамы (О–37, 38),

Корзы (О–35), Пегремы (О–41–42), Белого моря (О–51) с РЯ из Вигайнаволока I (О–34), также из Рыбреки (О–46, 48) и Корзы (О–44) с РЯ из Пе-гремы I (О–10), РЯ из Кудамы X–XI и Вигайна-волока I с глиной из Рыбреки (О–1, 6, 31, 47); РЯ из Вигайнаволока I, Пегремы I и ГЯ из Пегремы II с глиной из Корзы (О– 9, 11, 12, 32, 43), а также РЯ Кудамы XI, Деревянного I и глины из Рыбре-ки (О–3, 19, 45) (см. рис. 3). В сериях образцов намечаются интервалы значений, как, например, в О–52, 53 (глины Белого моря).

Отметим, что выраженная гомогенность в показателях образцов глины обусловлена, видимо, особенностями химического состава глинистого сырья с небольшими вариациями в значениях редкоземельных компонентов, что свидетельствует об использовании местного сырья в подготовке формовочной массы. Отсутствие различий в показателях редкоземельных элементов гребенчато-ямочной и ромбо-ямочной керамики указывает на сохранение культурной традиции в технологии изготовления керамики, а также о ее распространении на территории Карелии в IV – начале III тыс. до н. э.

Следующий этап в изучении древней гончарной технологии связан с определением составов формовочных масс с применением петрографического анализа. Неолитическая керамика имеет ряд особенностей (насыщенность минеральными отощителями, плохой промес теста, рыхлость структуры и прочее), которые не позволяют дать объективную характеристику ее составам при визуальном наблюдении. Благодаря методам микроскопии (петрографическая, бинокулярная, электронная) с применением точных оптических приборов стало возможным выявлять признаки и особенности, скрытые от обычного наблюдения и характеризующие основные стадии гончарного производства [3].

В статье представлены итоги петрографического исследования неолитической керамики Карелии3. Анализ керамики выполнен в лаборатории кафедры геологии и геоэкологии факультета географии РГПУ имени Герцена. Изучение фрагментов произведено в пришлифованных образцах с использованием бинокуляра МСБ-1 при увеличении в 16, 24 и 140 раз. Петрографическое исследование осуществлено в шлифах под поляризационным микроскопом Leica в РЦ «Геомодель» СПбГУ.

В результате исследования определены минеральные составы формовочных масс (глинистого компонента и отощителя), идентифицированы естественные и искусственные добавки, их количественное соотношение, выявлены микроструктурные особенности включений, рецепты изготовления изделий, в том числе температура и условия обжига.

Исследованы 103 фрагмента керамики из 22 памятников: 13 ЯГ, 33 ГЯ и 57 РЯ (рис. 4,

Рис. 4. Памятники с ямочно-гребенчатой, гребенчатоямочной и ромбо-ямочной керамикой табл. 2). По составам формовочных масс и режимам обжига обозначено несколько рецептов изготовления древней глиняной посуды. Фиксируется их разнообразие как внутри выделенных типов, так и по районам распространения [13], [14].

Результаты исследования свидетельствуют о сложившейся гончарной традиции в эпоху среднего неолита – раннего энеолита для культур с ямочно-гребенчатой системой орнаментации (табл. 3). Количественно доля глинистого компонента в тесте варьирует от 30 до 90 % (чаще всего 40–70 %). Для некоторых образцов характерна глина с включениями неразложившейся водной васкулярной растительности (53 % ГЯ и 32 % РЯ) на памятниках в бассейне Ладожского и Онежского озер. Показатель минеральных примесей, как правило, постоянный (10–35 %) и не меняется в зависимости от качественных характеристик составов глин (тощие или жирные) [12].

Минеральными отощителями являются песок, дресва и шамот. Шамот-керамика – это размельченная керамика, шамот-глина – не до конца высушенная и растертая глина. Помимо минеральных добавок отмечаются рецепты с пухом-пером, либо дробленой костью, либо органическим раствором (клеем), в одном случае зафиксирован во- лос – шерсть. Между тем во всех типах преобладают рецепты с минеральными отощителями, составов с органическими добавками существенно меньше: для ЯГ 84 и 16 %, для ГЯ 67 и 33 %, для РЯ 79 и 21 % соответственно.

Обозначено шесть рецептов для ямочно-гребенчатой керамики. Для памятников Ладожского бассейна характерно сочетание глины и дресвы, для Онежского озера отмечены дополнительно глина + песок и глина + песок + дресва (а также с дробленой костью), глина + дресва + шамот. Характерны органические добавки и сложные составы, сочетающие более трех компонентов.

Для гребенчато-ямочной керамики выделено девять рецептов. Наибольшая их вариабельность приходится на памятники бассейна Ладожского озера и характеризуется широким применением дресвы, шамота и органических добавок, что сближает ее с подобной посудой внутреннего района оз. Сямозера. Лишь в одном случае в составе отмечен песок, который характерен для стоянок бассейна Онежского озера и не выявлен в образцах памятников Белого моря. Зафиксирован состав с глиной, дресвой и шамотом на Онежском озере, а в северной Карелии – образец, где глина сочетается с органическим компонентом в виде пуха – пера.

Наибольшее количество образцов РЯ происходит из поселений бассейна Онежского озера. Выделено десять рецептов, наиболее распространены составы с песком, с дресвой и песком, в том числе включающие органические примеси. Один из редких случаев, когда для всех районов отмечается общий рецепт из глины и дресвы. В некоторых образцах представлен шамот, но, как и прежде, он характеризует в основном древности бассейна Ладожского озера.

Таким образом, составы формовочных масс в целом отражают довольно сложную ситуацию на данном этапе исследования технологии древнего гончарства. Исходя из полученных данных, можно говорить о сохранении общей тенденции в использовании минеральных и органических добавок, а также о выявлении адаптивных признаков, явившихся результатом приспособления к окружающей среде. В данном случае имеется в виду доминирующее использование шамота на археологических памятниках в бассейне Ладожского озера и песка – на остальной территории.

О сохранении культурной преемственности в развитии древней гончарной технологии свидетельствуют данные керамики из эталонного поселения среднего неолита – раннего энеолита Вигайнаволока I. Выделено пять групп. Группа I включает образцы ЯГ и РЯ с рецептами из глины 60–65 % и дресвы 35–40 %. Важно отметить, что глины обогащены органикой и в одном случае – железистыми включениями. В группе II образцы гребенчато-ямочной и ромбо-ямочной керамики, в составе которых к глине (65–88 %) добавлен

Таблица 2

|

№ п/п |

Название поселения |

Колл. № |

Тип керамики |

№ п/п |

Название поселения |

Колл. № |

Тип керамики |

|

1 |

Черная Губа IX |

2162/2470 |

РЯ1 |

53 |

Вигайнаволок I |

330/14761 |

ЯГ |

|

2 |

Черная Губа IX |

2162/1414 |

РЯ |

54 |

Вигайнаволок I |

Без № |

ЯГ |

|

3 |

Черная Губа IX |

2093/1090 |

ГЯ |

55 |

Вигайнаволок I |

365/2177 |

ЯГ |

|

4 |

Черная Губа IX |

2093/1437 |

РЯ |

56 |

Вигайнаволок I |

330/11332, 11337 |

ЯГ |

|

5 |

Черная Губа III |

2091/246 |

ГЯ |

57 |

Вигайнаволок I |

330/3742 |

ЯГ |

|

6 |

Черная Губа III |

2226/477 |

ГЯ |

58 |

Вигайнаволок I |

330/17139 |

ЯГ |

|

7 |

Черная Губа IV |

2092/601 |

ЯГ |

59 |

Вигайнаволок I |

330/3793 |

ЯГ |

|

8 |

Черная Губа IV |

2161/1041 |

РЯ |

60 |

Вигайнаволок I |

330/9500 |

ЯГ |

|

9 |

Новземское I |

1326/519 |

ГЯ |

61 |

Вигайнаволок I |

330/15112 |

ЯГ |

|

10 |

Новземское I |

1326/1056 |

ГЯ |

62 |

Вигайнаволок I |

330/14366 |

РЯ (КЯ) |

|

11 |

Новземское I |

1326/1242 |

РЯ |

63 |

Вигайнаволок I |

368/4311 |

РЯ (КЯ) |

|

12 |

Новземское III |

2441/10 |

ГЯ |

64 |

Вигайнаволок I |

?/48 |

РЯ (КЯ) |

|

13 |

Новземское III |

2441/19 |

ГЯ |

65 |

Вигайнаволок I |

424/2296 |

РЯ (КЯ) |

|

14 |

Новземское VII |

2445/93 |

ЯГ |

66 |

Вигайнаволок I |

424/559 |

ГЯ |

|

15 |

Келка I |

2342/362 |

РЯ |

67 |

Вигайнаволок I |

330/14864 |

ГЯ |

|

16 |

Келка I |

2342/649 |

ГЯ |

68 |

Вигайнаволок I |

424/1292 |

ГЯ |

|

17 |

Вятиккя I |

3187/480,898 |

РЯ |

69 |

Вигайнаволок I |

424/271 |

ГЯ |

|

18 |

Вятиккя I |

3187/886 |

РЯ |

70 |

Вигайнаволок I |

330/12855 |

ГЯ |

|

19 |

Вятиккя I |

3187/23 |

РЯ |

71 |

Вигайнаволок I |

424/1994 |

ГЯ |

|

20 |

Вятиккя I |

3187/902 |

РЯ |

72 |

Вигайнаволок I |

368/3551 |

ГЯ |

|

21 |

Вятиккя I |

3187/646 |

ГЯ |

73 |

Вигайнаволок I |

368/4411 |

ГЯ |

|

22 |

Вятиккя I |

3187/635 |

ГЯ |

74 |

Вигайнаволок I |

330/17332 |

РЯ (КЯ) |

|

23 |

Вятиккя I |

3187/757 |

ГЯ |

75 |

Вигайнаволок I |

424/332 |

РЯ (КЯ) |

|

24 |

Вятиккя I |

3187/846 |

ГЯ |

76 |

Вигайнаволок I |

424/223 |

РЯ (КЯ) |

|

25 |

Мейери II |

1807/167 |

ГЯ |

77 |

Вигайнаволок I |

424/435 |

РЯ (КЯ) |

|

26 |

Мейери II |

1807/166 |

ГЯ |

78 |

Вигайнаволок I |

368/430 |

РЯ (ОЯ) |

|

27 |

Клим I |

1134/480 |

РЯ |

79 |

Вигайнаволок I |

368/395 |

РЯ (ОЯ) |

|

28 |

Клим I |

1134/390 |

РЯ |

80 |

Вигайнаволок I |

330/5585 |

РЯ (ОЯ) |

|

29 |

Лакшезеро II |

1836/233 |

ГЯ |

81 |

Вигайнаволок I |

368/5642 |

РЯ (ОЯ) |

|

30 |

Лакшезеро II |

1836/226 |

ГЯ |

82 |

Вигайнаволок I |

368/6058 |

РЯ (ОЯ) |

|

31 |

Лакшезеро II |

151/14 |

ГЯ |

83 |

Вигайнаволок I |

368/1836 |

РЯ (ОЯ) |

|

32 |

Лакшезеро II |

700/232 |

ГЯ |

84 |

Вигайнаволок I |

330/17643 |

РЯ (ОЯ) |

|

33 |

Лакшезеро II |

700/98 |

ГЯ |

85 |

Вигайнаволок I |

330/17763 |

РЯ (ОЯ) |

|

34 |

Илекса IV |

778/1670 |

РЯ |

86 |

Вигайнаволок I |

330/8377 |

РЯ (ОЯ) |

|

35 |

Илекса IV |

778/11775 |

РЯ |

87 |

Вигайнаволок I |

368/2785 |

РЯ (ОЯ) |

|

36 |

Пога I |

441/271 |

РЯ |

88 |

Вигайнаволок I |

330/2104 |

РЯ |

|

37 |

Пога I |

441/722 |

ГЯ |

89 |

Вигайнаволок I |

330/? |

РЯ (ОЯ) |

|

38 |

Сомбома |

1844/2346 |

ГЯ |

90 |

Вигайнаволок I |

368/5334 |

РЯ (ОЯ) |

|

39 |

Сомбома |

1844/949 |

РЯ |

91 |

Вигайнаволок I |

368/4892 |

РЯ (ОЯ) |

|

40 |

Черанга III |

1731/153 |

РЯ |

92 |

Вигайнаволок I |

424/2284 |

РЯ |

|

41 |

Черанга III |

1731/1134 |

РЯ |

93 |

Вигайнаволок I |

Без № |

РЯ (ОЯ) |

|

42 |

Пегрема I |

784/1133 |

РЯ |

94 |

Вигайнаволок I |

424/191 |

РЯ (ОЯ) |

|

43 |

Пегрема I |

784/39 |

РЯ |

95 |

Вигайнаволок I |

424/694 |

РЯ |

|

44 |

Пегрема X |

433/1270 |

РЯ |

96 |

Вигайнаволок I |

368/968 |

РЯ |

|

45 |

Пегрема X |

719/1270 |

ГЯ |

97 |

Вигайнаволок I |

368/743 |

РЯ |

|

46 |

Залавруга I |

281/535 |

ГЯ |

98 |

Вигайнаволок I |

368/2767 |

РЯ |

|

47 |

Залавруга II |

738/67 |

РЯ |

99 |

Вигайнаволок I |

368/768 |

РЯ |

|

48 |

Залавруга IV |

579/311 |

РЯ |

100 |

Вигайнаволок I |

368/1548 |

РЯ |

|

49 |

Залавруга IV |

579/915 |

РЯ |

101 |

Оровнаволок XVI |

Без № |

ГЯ |

|

50 |

Залавруга IV |

579/1603 |

ГЯ |

102 |

Оровнаволок XVI |

2933/438 |

РЯ (ОЯ) |

|

51 |

Вигайнаволок I |

Без № |

ЯГ |

103 |

Оровнаволок XVI |

2933/469 |

РЯ |

|

52 |

Вигайнаволок I |

330/6277 |

ЯГ |

Образцы керамики

Примечание. 1 – яг – ямочно-гребенчатая, гя – гребенчато-ямочная, ря – ромбо-ямочная керамика (кя – кругло-ямочная, оя – овально-ямочная).

Таблица 3

Процентное соотношение составов формовочных масс по типам керамики

|

Составы |

Керамика |

||

|

яг |

гя |

ря |

|

|

Г+Д |

18 % |

17 % |

23 % |

|

Г+П |

8 % |

9 % |

27 % |

|

Г+Д+П |

50 % |

12 % |

18 % |

|

Г+Д+Ш |

8 % |

29 % |

9 % |

|

Г+Д+П+Ш |

– |

– |

2 % |

|

Г+О |

– |

3 % |

– |

|

Г+Д+О |

– |

12 % |

2 % |

|

Г+П+О |

8 % |

3 % |

2 % |

|

Г+Д+П+О |

8 % |

12 % |

13 % |

|

Г+Д+Ш+О |

– |

3 % |

2 % |

|

Г+Д+П+Ш+О |

– |

– |

2 % |

|

Итого |

100 % |

100 % |

100 % |

Примечание. Г – глина, Д – дресва, П – песок, Ш – шамот, О – органическая добавка.

песок (12–35 %). В группах III и IV наибольшее количество образцов трех типов, где в качестве минерального отощителя использованы дресва (20–40 %) и песок (10–20 %). Группа IV имеет сложные составы с несколькими видами минеральных отощителей – дресва (20–25 %) и шамот (7 %). В группе V образцов c органической добавкой выделено четыре подгруппы. Первая включает ЯГ и РЯ, в рецептах которых к глинам добавлен песок (12–20 %) и дробленая кость или костный клей (10 %). Вторая – образец РЯ, в составе которого глина (80 %) + дресва (20 %) и костный клей. В третьей – образцы ЯГ, ГЯ и РЯ, где в качестве добавок использованы песок (12 %), дресва (20 %) и дробленая кость (5 %). В четвертой подгруппе имеется образец РЯ с включениями дресвы (25 %), шамота (7 %), песка (7 %) и дробленой кости (7 %).

Показательно, что во всех типах керамики на этом поселении преобладают рецепты без органики: если в ЯГ количество их примерно одинаковое, то в ГЯ они различаются в два, а в РЯ – в три раза. Включение дресвы связано с образцами ЯГ и РЯ керамики, а добавка песка характерна для ГЯ и РЯ. Сложные составы, где помимо дресвы имеется песок или шамот, характерны для всех типов, как и составы с органическими добавками (дробленая кость или костный клей) с песком и/или дресвой. В одном образце ЯГ с дресвой возможно наличие костного клея.

Важным этапом изготовления глиняной посуды являлась термическая обработка, придающая ей прочность. В последнее время появляются работы по определению параметров обжига средневековой керамики на территории Карелии с использованием методов минералогического анализа [6], [7]. Данные петрографических исследований по неолитической керамике указывают на костровой обжиг в невыдержанной среде, окислительный при температурах от 600 до 50 °С, в основном долговременный, но имеет место и кратковременный (по содержанию не до конца выгоревших органических составляющих). Исключения составляют два образца керамики (ГЯ и РЯ) из поселений Вятиккя I и Клим I, схожие по рецептам (глина 70 % + дресва 30 %), в которых глинистая составляющая переходит в метакаолин. Таким образом, для них характерен обжиг с температурным интервалом 800–950 °С при прежних условиях (обжиг костровой, окислительный, долговременный).

Изучение технологии древнего гончарства позволяет подойти к решению важнейших вопросов развития неолитических культур. Так, по мнению И. Ф. Витенковой [2: 55], различные рецепты в приготовлении глиняной посуды на отдельных поселениях могут объясняться хронологическим разрывом между гребенчато-ямочной и ромбо-ямочной керамикой. На мой взгляд, выявленные составы формовочных масс, скорее, свидетельствуют о сохранении культурной преемственности в технологии изготовления глиняной посуды, а их разнообразие на памятниках и внутри типов керамики обусловлено, видимо, качеством исходного сырья и добавок, функциональным назначением посуды и технологическими навыками древнего населения. Стоит отметить, что схожие составы формовочных масс ромбо-ямочной керамики по петрографическим данным выявлены и по материалам Вологодской области [11], но существенные отличия прослеживаются в неолитической керамике с территории Верхнего Дона, где развивается культура с ромбо-ямочной орнаментацией [15].

Оперируя составами формовочных масс и качественной характеристикой компонентов, можно проследить некоторые закономерности в развитии технологии древнего гончарства в эпоху неолита. Наблюдается сохранение культурной преемственности в изготовлении глиняной посуды, в ареалах исследуемых типов керамики. Выявляются особенности развития местной технологической традиции на локальных участках, проявляются признаки адаптации к окружающей природной среде и ресурсам. Несомненно, тождественность показателей и их сочетаемость неслучайны и могут свидетельствовать о длительных и устойчивых контактах населения на территории Карелии в течение IV – начале III тыс. до н. э., что фиксируется на многочисленном керамическом материале со схожими морфотипологическими признаками. Полученные результаты отражают сохранение преемственности населения – носителей традиций ямочно-гребенчатой, гребенчатоямочной и ромбо-ямочной керамики.

БЛAГОДAPHОСТИ

Автор выражает глубокую признательность к. г.-м. н. М. А. Кульковой (РГПУ им. А. И. Герцена) за поддержку в участии и реализации проектов.

* Работа выполнена из средств федерального бюджета по государственному заданию КарНЦ РАН.

ACKNOWLEDGMENTS

The author is grateful to M. A. Kulkova (Ph.D, Herzen State Pedagogical University of Russia) for her assistance with the project.

* Financial support for the study was provided to the Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences from the federal budget for the execution of the state task.

Список литературы Технология древнего гончарства эпохи неолита на территории Карелии

- Бобринский А. А. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения // Актуальные проблемы изучения древнего гончарства (коллективная монография). Самара: Изд-во СамГПУ, 1999. С. 5-105.

- Витенкова И. Ф. Карелия в начале эпохи металла (памятники с ромбо-ямочной керамикой). Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2016. 208 с.

- Кулькова М. А. Методы прикладных палеоландшафтных геохимических исследований. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2012. 152 с.

- Поташева И. М., Светов С. А. Геохимические исследования в археологии: ICP-MS анализ образцов круговой керамики древнекарельских городищ // Труды КарНЦ РАН. Сер. Гуманитарные исследования. 2013. № 3. C. 136-142.

- Поташева И. М., Светов С. А. ICP-MS анализ древней керамики как метод определения источников сырья и места производства гончарной продукции // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Сер.: Естественные и технические науки. 2014. № 4 (141). С. 71-77.

- Сумманен И. М. Определение параметров обжига керамики с использованием методов минералогического анализа // Актуальная археология 4. Новые интерпретации археологических данных: Материалы междунар. конф. молодых ученых. СПб., 2018. С. 25-28.

- Сумманен И. М., Чаженгина С. Ю., Светов С. А. Минералогия и технологический анализ керамики (по материалам средневековых памятников Северо-Западного Приладожья) // Записки Российского минералогического общества. 2017. № 3. С. 108-123.

- Трубецкая (Хорошун) Т. А., Кулькова М. А. К вопросу о технологических традициях изготовления неолитической керамики на территории Карелии // Геология, геоэкология, эволюционная география: Труды Международного семинара. Т. XVI / Под ред. Е. М. Нестерова, В. А. Снытко. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2017. С. 215-219.

- Хорошун Т. А. К вопросу об изготовлении глиняной посуды в позднем неолите - раннем энеолите на территории Карелии // Современные подходы в изучении древней керамики в археологии: Международный симпозиум (29-31 октября 2013 г., Москва). М.: ИА РАН, 2015. С. 278-297.

- Хорошун Т. А. Геохимические исследования керамики позднего неолита Карелии // Конференция «Бубриховские чтения: Гуманитарные науки на Европейском Севере»: Материалы. Петрозаводск, 1-2 октября 2015 г. Петрозаводск, 2015. С. 65-79.

- Хорошун Т. А. Результаты петрографического исследования ромбо-ямочной керамики на территории Карелии и Вологодского края // Археология Севера: Материалы VI археологических чтений памяти Еремеева С. Т. Вып. 6. Череповец, 2015. С. 39-45.

- Хорошун Т. А., Кулькова М. А. Особенности изготовления глиняных сосудов в позднем неолите на территории южной Карелии // Археология озерных поселений IV-II тыс. до н. э.: хронология культур и природно-климатические ритмы: Материалы междунар. конф., посвящ. полувековому исследованию свайных поселений на северо-западе России. Санкт-Петербург, 13-15 ноября 2014 г. СПб., 2014. С. 248-253.

- Хорошун Т. А., Кулькова М. А. Технология изготовления и состав глиняной посуды неолита Карелии // Геология, геоэкология, эволюционная география: Коллективная монография. Т. XII / Под ред. Е. М. Нестерова, В. А. Снытко. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2014. С. 252-259.

- Хорошун Т. А., Кулькова М. А. К вопросу об изготовлении ромбо-ямочной керамики (по данным петрографического исследования эталонных памятников Южной Карелии и Верхнего Дона, IV-III тыс. до н. э.) // Геология, геоэкология, эволюционная география: Коллективная монография. Т. XIV. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2015. С. 231-242.

- Хорошун Т. А., Кулькова М. А., Смольянинов Р. В. Технология изготовления ромбо-ямочной керамики (по материалам эталонных памятников эпохи неолита Южной Карелии и Верхнего Дона) // Археология восточноевропейской лесостепи: Материалы II Междунар. науч. конф. Воронеж, 18-20 декабря 2015 г. Воронеж: Воронежский государственный педагогический университет, 2016. С. 88-96.

- Хорошун Т. А., Сумманен И. М. Роль естественнонаучных методов в изучении древней керамики памятников Карелии // Труды КарНЦ РАН. Сер. Гуманитарные исследования. 2015. № 8. C. 17-27.

- Hein А., T s o l a k i d o u А., 11 i o p o u l o s I. et al. Standardisation of elemental analytical techniques applied to provenance studies of archaeological ceramics: an inter laboratory calibration study // Analyst. 2002. Vol. 127 (4). P. 542-553.

- Little N. C., Kosakowsky L. J., Speakman R. J., Glascock M. D., Lohse J. C. Characterization of Maya pottery by INAA and ICP-MS // Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2004. Vol. 262. No. 1. P. 103-110.

- P il lay A. E. Analysis of archaeological artefacts: PIXE, XRF or ICP-MS? // Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2001. Vol. 247. Issue 3. P. 593-595.