Технология обеспечения безопасности жизнедеятельности в учебных помещениях образовательного учреждения

Автор: Беседин Сергей Николаевич

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: Естественные науки

Статья в выпуске: 6 (71), 2020 года.

Бесплатный доступ

В исследовании прогнозируется формирование рисков от негативных факторов техносферы, которые формируются в учебных помещениях Волгоградского государственного социально педагогического университета (ВГСПУ). Предложена технология обеспечения безопасности жизнедеятельности на базе разработанных организационно-технических мероприятий, направленных на минимизацию ущерба обучаемым в учебных помещениях в зависимости от вида негативного фактора и величины формируемого им риска. Разработаны организационно-технические мероприятия по минимизации риска от таких негативных факторов техносферы, как электромагнитные поля, акустического давления шума автотранспорта, радиоактивного газа радон, токсического влияния углекислого газа, отработанных газов автотранспорта, недостаточной освещенности на здоровье обучаемых.

Негативные факторы техносферы, риски от негативных факторов, организационно-технические мероприятия (отм), электро-магнитные поля (эмп), отработанные газы автотранспорта (ога)

Короткий адрес: https://sciup.org/148310534

IDR: 148310534 | УДК: 502(06)

Текст научной статьи Технология обеспечения безопасности жизнедеятельности в учебных помещениях образовательного учреждения

Обращаясь к истории казачества, приходишь к мысли, что многие вопросы их жизнедеятельности не находят надлежащего освящения в имеющейся литературе. Так случилось и с материалом о хуторе, находившемся в урочище «Красная Дубрава» Иловлинского района.

Где этот населенный пункт находится? Обратимся к имеющемуся картографическому материалу.

На топографической карте «Земли Войска Донского» (ряд XXIII, лист 22, топографы Федотов, Карпов, 1880 г.) х. Калачов отмечен как населенный пункт.

Согласно «Карте-дорожнику Области Войска Донского», составленной в областной чертежной войска Донского в 1887 г. (5-е изд. в 1908 г.), х. Калачов также указан. Упоминается он Карташовым Ю. и в 1918 г. [1].

На карте Генерального штаба Красной армии (1934 г., 1938–1939 гг.) на месте х. Калачов находится геодезический пункт (пункт триангуляции с отметкой “235,0”), два пруда, МТФ (молочно-товарная ферма), с юго-востока и юго-запада – лесные массивы, проселочные дороги.

На карте 1964 г. восточнее этого объекта располагается пруд с отметкой “224,6”, колодец и полевой стан совх. «Коммунар».

На карте по состоянию на 1987 г. (изд. 1990 г.) указаны геодезический пункт (пункт триангуляции с отметкой “234,6”), пруд (зем. 204) и летник, с В, Ю и СЗ сторон – лесные массивы и проселочные дороги.

На карте (US) Frolovo, USSR NM38-7 Serits № 501 стоит значок родника, надпись “Reld station” и проселочные дороги.

Согласно картографическим данным, хутор этот был расположен на восточной части урочища Красная Дубрава, являющейся частью Венцов и был известен ранее 1880 г., т. е. во второй половине XIX в. Средняя высота местности над уровнем моря – 220–235 м. Рельеф – равнинный, изрезанный балками. Место для хутора должно было удовлетворять как для проживания людей, так и условиям экономическим, т. е. оно было удачно выбрано относительно обрабатываемым пахотным землям, полям, расположенным на косогорах, пастбищам. Вода на хуторе была в достаточном количестве, как питьевая для человека, так и для животных. Для этого имелся колодец и искусственно сделанный пруд.

Информацию об этом населенном пункте мы находим следующую: «Калачов» (он же Дубов-ской и Красная Дубовка) – хутор (выселки) Сиротинской станицы Второго Донского округа Области Войска Донского в урочище Красная Дубрава. По статистическим данным «в 1897 году в хуторе было 10 дворов. В этих дворах проживали 27 лиц мужского пола и 25 женского пола. Все они принадлежали к войсковому сословию и занимались земледелием.

По сведениям за 1915 год, в хуторе насчитывалось 13 дворов, в них проживали 37 лиц мужского пола и 46 женского пола; земельное довольствие казаков хутора составляло 640 десятин» [6, с. 254].

Казалось бы, есть конкретный материал. Достаточно. Однако искусство людей создавать пространственную среду для своей жизни всегда сочеталась у человека в его деятельности с вопросами этики, эстетики, экономики, технологии строительства и т. д. Согласно имеющимся данным на территории урочища располагались 13 дворов с дворовыми постройками конца XIX – начала XX вв. Части фундаментов или основ этих построек, правда не всех, видны до настоящего времени. Нам все время говорят: куда девались их своды, стены? Многое уничтожено временем и самим человеком. Планов расположения жилых и вспомогательных помещений хутора мы не имеем. В данный момент речь идет о воссоздании видимой жилой части этого населенного пункта. Кроме этого, выявленные постройки хутора могут стать материалом для реконструкции отдельных этапов социальной и этнической истории казаков этого региона.

Однако для этого необходим конкретный материал.

Основным источником для статьи стали полевые материалы, собранные во время поездок в 2015, 2017 годах, в процессе которых были произведены замеры шести построек, определены использованные материалы для их строительства, некоторые технологические приёмы, использованные при строительных работах, что позволяет ввести в научный оборот до сих пор неизвестный материал, принадлежащий локальной группе населения Сиротинской станицы, входящей в состав донского казачества.

Что касается археологических источников этого направления в Волгоградской области, то можно констатировать их полное отсутствие, т. к. до настоящего времени мы не имеем ни одного целиком раскопанного средневекового казачьего поселения. И лишь в области этнографии имеется существенный прогресс: в последние годы появились исследования ростовских и волгоградских специалистов в области материальной и духовной культуры донских казаков [3, с. 197–214; 4; 5, с. 4].

М.А. Рыблова отмечает, что в способах построения жилых построек любого этноса находят отражение представления о мироздании, формы социального устройства, основы семейного быта, нравственные нормы и многое другое, что составляет основу духовной жизни народа [5, с. 5, 6]», «…неод-нородность материала по казачьему жилищу и выявило практическую неизученность построек верховых казаков [5, с. 8]», что в свою очередь является объектом культурного наследия.

Хутор представляла небольшая группа зданий, которая располагалась глубоко в степи, т. е. небольшой жилой комплекс, являющийся материальным составляющим нашего наследия в пространственной среде.

Жилища казаков интересны тем, что в них мы находим ответ на вопросы быта, климата того места, где они решили обосноваться.

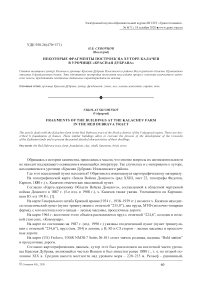

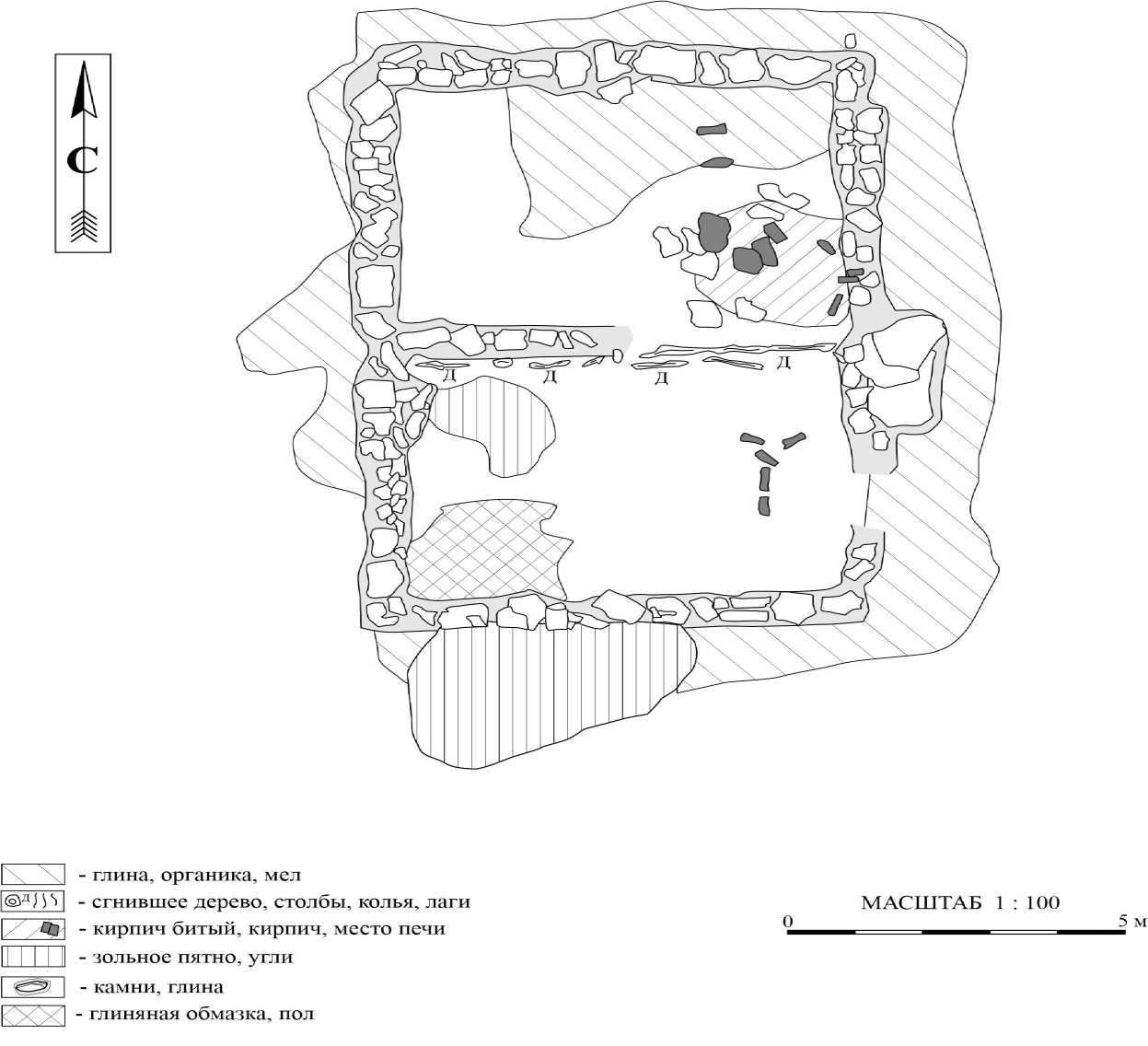

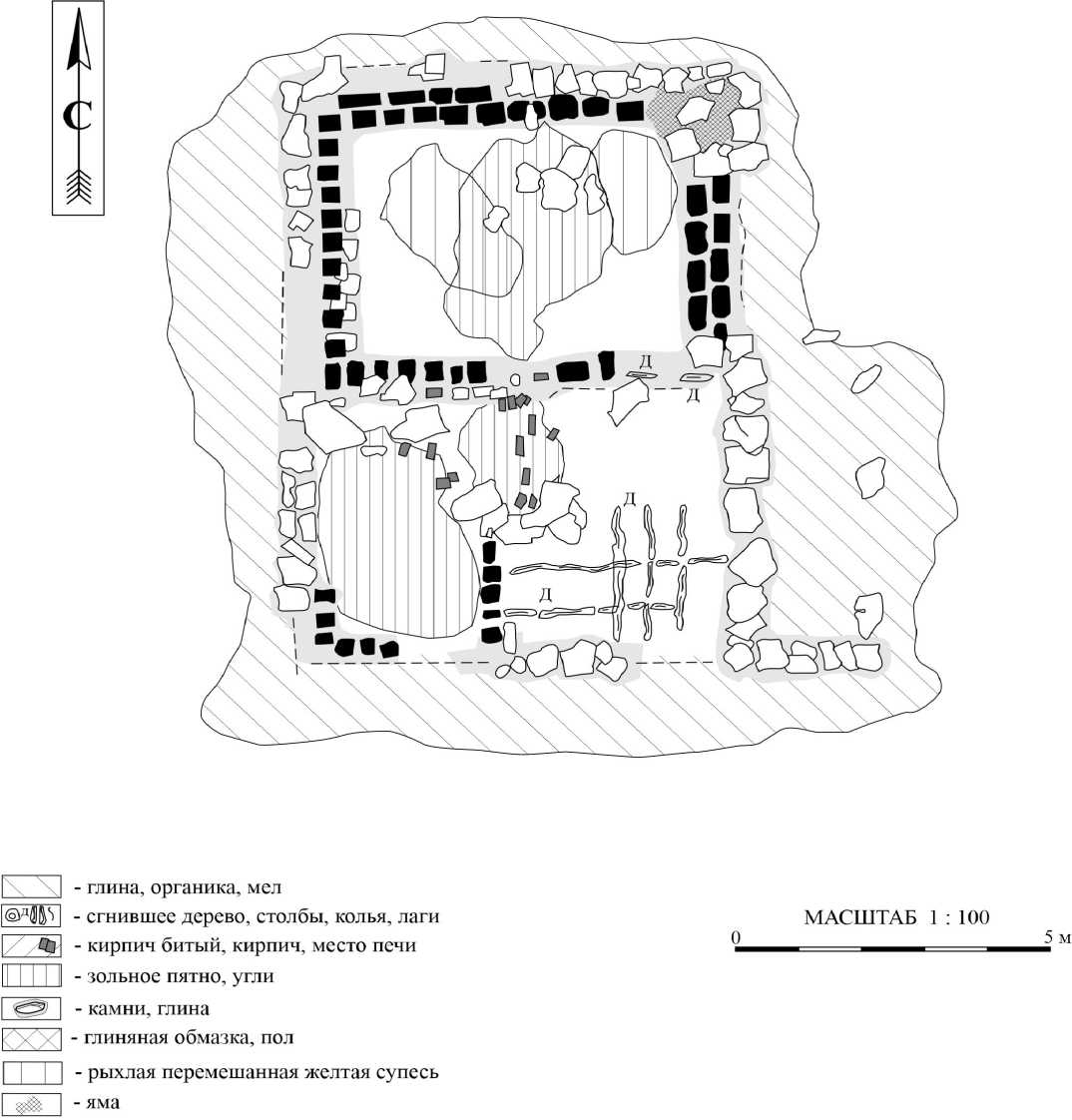

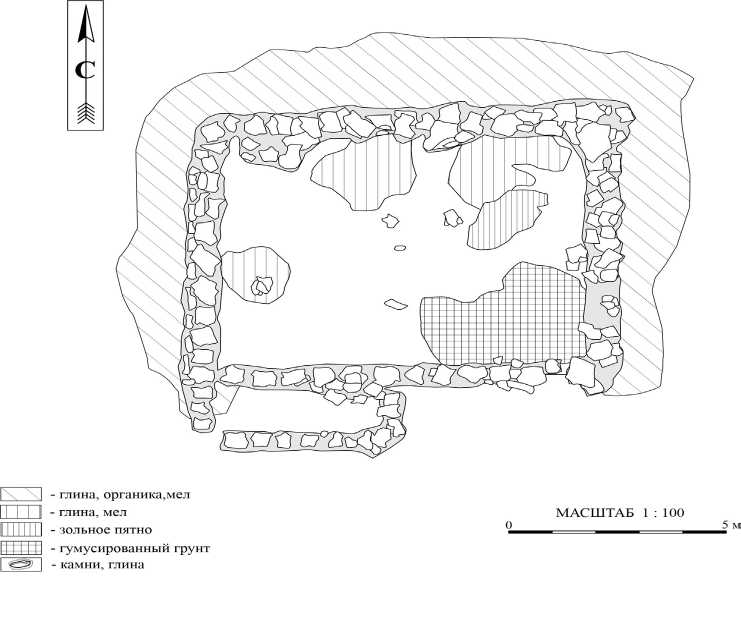

В процессе археологических исследований (разведках) обнаружены лишь основания-фундаменты шести строений, так называемые «низы» домов, планы которых представлены (рис. 1–6). Как замечал ещё И.И. Свиязев: «Планъ есть горизонтальное представленiе зданiя» [7, с. 25]. «Верхи» – жилые по- мещения домовых построек давно разрушены. Вероятно, это произошло ещё во время Великой Отечественной войны и в послевоенное время.

Поэтому, основываясь на имеющихся материалах полевых обследований, мы можем описать лишь отдельные фрагменты жилых построек данного хутора.

Однако и это является пополнением источниковедческой базы в направлении исследования казачьего быта, конкретно – строительной традиции казачьего жилища. При их возведении подручными материалами у казаков были: камень песчаник, мел, глина, органика, обожженный и сырцовый кирпичи, деревянные и металлические конструкции.

Казачьи дворы определить не удалось.

Обнаруженные части жилых построек были возведены на открытой восточной площадке хутора, параллельно одной улице (середина XIX в.), обращаясь к ней глухой стеной, или перпендикулярно к ней (конец XIX – начало XX в.). Форма жилых построек подквадратная (9х7 м; 9,25х7 м) или в виде квадрата (7х7 м).

Перед тем, как уложить основание-фундамент дома, казаками производилось выравнивание поверхности, делалась разметка его контура и углов под 90º. Грунт под фундамент, в нашем случае, ни под одним из домов не выбирался, траншей казаки под его заливку не рыли. При возведении оснований-фундаментов они применяли камень-песчаник (неподалеку имеются его выходы), который укладывался на плотный утрамбованный грунт (супесь со щебенкой, глина со щебенкой). Камень в виде глыб имел неправильную форму и был разных размеров, соединённых между собой глиняным раствором.

Каменные основания одноуровневых типов построек варьируют высотой от 30 см до 50 см. Даже их такие высоты, вероятно, защищали жилища от воздействия склоновых дождевых потоков, водной эрозии. Этому способствовало и то, что жилища были возведены на возвышенной местности. Преобладало наземное жилище без подполья.

Развитие горизонтального плана шло по пути простого увеличения размеров сруба, деления его на отдельные помещения дощатыми перегородками с изменяющемся положением печи [4, с. 11].

Практически в каждой из построек наблюдалось наличие красного кирпича, из которого клали печи. Печь для нагревания комнат располагалась в углах или у внутренних стен так, чтобы она одна могла сообщать теплоту в 2 или 3 небольшие, смежные между собою, комнаты. Внутреннее пространство «хаты» во всех видах построек организовывалось с помощью определенного расположения печи и переднего угла [4, с. 11]. Иногда для устойчивости печей, для их затяжки, применялись металлические изделия (скобы, стержни, полосы, перемычки) (см. рис. 1 на с. 63). В нашем случае отмечалось расположение печей в центре жилища или у северной стенки, кроме одного из строений, в котором печь отсутствовала (см. рис. 6 на с. 67). Изготавливались они из нестандартного красного кирпича, размеры которого были произвольных размеров (260х100х70 мм; 240х124х70 мм; 260х126х70 мм; 220х123х70 мм и т. д.), что позволяет его датировать концом XIX – началом XX вв. (К сведению: современный кирпич имеет размер: 250х120х65 мм). Одинарный кирпич изготовлен из огнеупорных глин. Обжиг неоднородный. Цвет красный с высолами (с выходом солей). Отбитость, притупленность углов и рёбер кирпичей, известковые и солевые включения говорят о том, что при производстве кирпича использовали глину непригодную для изготовления других керамических изделий, т. е. низкого качества и ручной формовки. Клейм ни на одном из них не встречено. Затирки или подрезки швов при кладке не отмечено, или она существовала условно [2, с. 8–9]. Целого кирпича встречалось очень мало. В связи с тем, что кирпич в конце XIX в. стоил дорого, мы можем предположить вторичное или даже третичное его использование. Кроме этого, возможно, он забирался при разборке зданий при их сносе. При кладке печей использовался глиняный раствор.

Рис. 1. План фундамента строения № 1

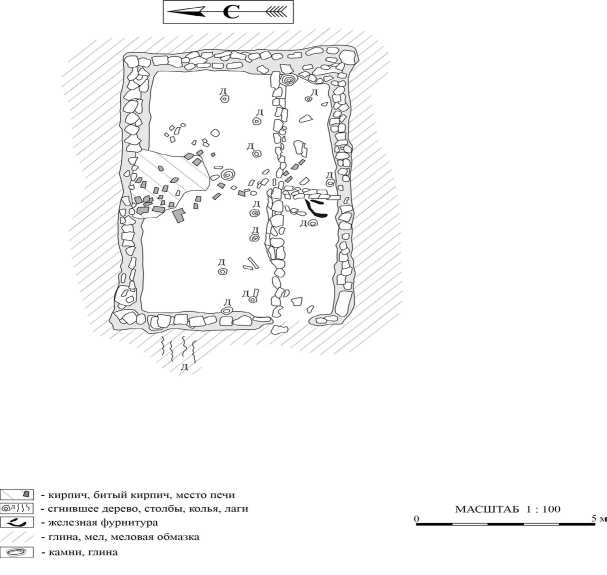

Рис. 2. План фундамента строения № 2

Кроме этого, при строительстве построек использовался такой тип кирпича как саманный или кирпич-сырец, который выделывался по предварительно подготовленному лекалу. В одной из построек сырцом выложен пол до уровня уложенных каменных глыб (см. рис. 5 на с. 66). Кроме этого, вокруг всех домов и внутри строений наблюдается большое количество глины мешаной с останками органики и мела. На основании этого факта, мы можем предположить, что несущие стены всех шести сооружений были выложены саманным кирпичом, который был укреплен дранкой, обмазан глиной с навозом и побелен, а со временем и под воздействием дождей был размыт и разрушился. Кроме этого, саманный кирпич казаки использовали для сооружения летних кухонь и хозяйственных построек.

Особенностей вертикальной планировки жилища не сохранилось. Вероятно, стены одного из домов были сделаны из тонких бревен, вертикально поставленных и зарытых одним концом в землю. Крепление деревянных конструкций было проведено железными скобами.

По представленной М.А. Рыбловой классификации жилищ, наши постройки можно отнести к типу III – АЗ Б2 В2 – прямоугольные, состоящие из жилого и пристроенного к нему вспомогательного с диагональной структурой жилого помещения (хата с чуланом, изба с сенями) [4, с. 14].

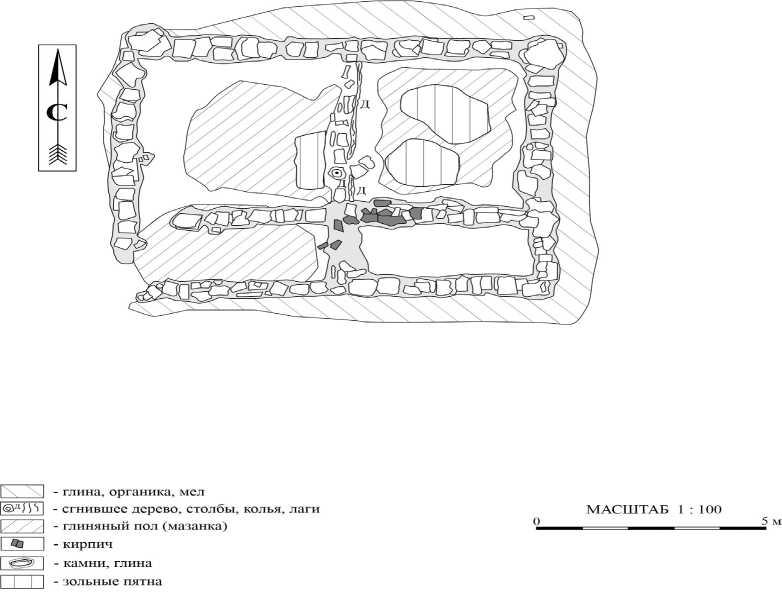

Рис. 3. План фундамента строения № 3

Такие постройки к концу XIX в. были столь популярными, что казаки повсеместно строили хаты с чуланом, превращая их в дома, где бывший чулан использовали в качестве «хаты», а к ней пристраивали новый дощатый чулан или открытую веранду [Там же, с. 11].

Зафиксировано наличие вспомогательных (по отношению к основному – жилому) помещений и способ их соединения: хата с чуланом и связевая хата, в трёх случаях.

Из приведённого материала следует, что глиняные жилища (саманные и глинобитные), как правило, строила беднейшая часть казачества [4, с. 9]. Глина в строительстве внедрялась в качестве гидроизоляционного материала для защиты от влаги в подвалах и фундаментах зданий. В ряде случаев применялись при строительстве глиносодержащие растворы, играющие одновременно роль горизонтальной гидроизоляции, а при кладке фундамента, в подошвенной его части, выполнена связующую роль рваного естественного камня. Для скрепления применялся раствор качественной жирной глины, которая идеально подходит для гидроизоляции.

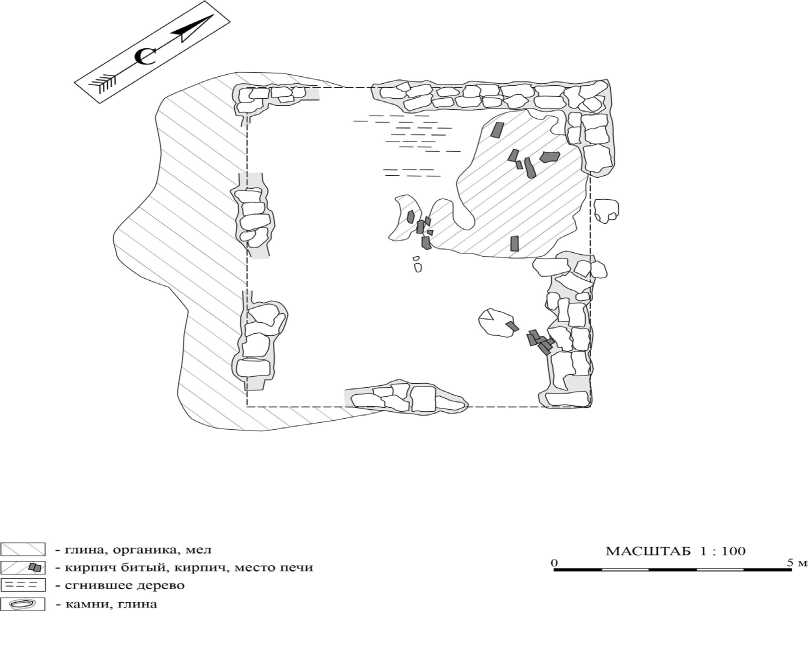

Рис. 4. План фундамента строения № 4

Если этот вид изоляции цоколя будет выполнен некачественно, то сырость будет постоянно присутствовать в здании. Устраняется эта беда устройством глиняного замка. Полы делали по деревянной выстилке, устраивая поверх глиняный слой толщиной 10–15 см. Глину тщательно трамбовали, поливая (вероятно) её навозной жижей или перемешивая её с ней. В некоторых домах полы были устроены по грунту, обмазанного глиной, т. е. это был чёрный пол (см. рис. 2 на с. 63, рис. 4 на с. 65, рис. 6 на с. 67). В одном внутридомовом пространстве он был уложен саманным сырцовым кирпичом и деревянным полом (рис. 5). В трёх из них, на уровне оснований-фундаментов видны остатки сгнивших деревянных лаг для настила полов (см. рис. 2 на с. 63, рис 4 на с. 65, рис. 5).

| еШ | - кладка сырцового кирпича

Рис. 5. План фундамента строения № 5

Вот такие однотипные постройки возводились казаками в задонских землях в конце XIX – начале XX вв.

При этом, хочется привести слова И.И. Свиязева, высказанные им ещё в первой половине XIX в.: “Понятiя о прочности, безопасности и экономiи совокупляются въ теорiи строительной Ар- хитектуры, которая, заимствуя все необходимое изъ другихъ наукъ, объясняетъ роды и свойство строи-тельныхъ элементовъ, способы производства работъ, опредѣленiя издержекъ посредствомъ смѣтъ, и проч.” [7, с. 20].

Рис. 6. План фундамента строения № 6

Список литературы Технология обеспечения безопасности жизнедеятельности в учебных помещениях образовательного учреждения

- Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и производств (Охрана труда) / П.П. Кукин, В.Л. Лапин, Е.А. Подгорных [и др.]. М.: Высш. шк., 2003.

- Беседин С.Н. Прогноз опасности от воздействия отработанных газов автотранспорта в учебных помещениях вуза // Электрон. науч.-образоват. журнал ВГСПУ «Грани познания». 2018. № 4(57). С. 49-53. [Электронный ресурс]. URL: http:// grani.vspu.ru/files/publics/1539964147.pdf (дата обращения: 11.11.2020).

- Беседин С.Н. Прогноз углекислого газа в учебных помещениях и разработка организационно-технических мероприятий по минимизации ущерба здоровью обучаемых // Электрон. науч.-образоват. журнал ВГСПУ «Грани познания». 2020. № 2(67). С. 3-8. [Электронный ресурс]. URL: http://grani.vspu.ru/files/publics/1588250188.pdf (дата обращения: 09.11.2020).

- Беседин С.Н. Прогноз формирования вредных факторов в учебных помещениях вуза // Электрон. науч.-образоват. журнал ВГСПУ «Грани познания». 2018. № 4(57). С. 54-57. [Электронный ресурс]. URL: http://grani.vspu.ru/files/ publics/1539964940.pdf (дата обращения: 09.11.2020).

- Беседин С.Н., Демин М.Ю. Прогноз радоновой опасности и пути ее минимизации в помещениях педагогического вуза // Студен. электрон. журнал «СтРИЖ». 2017. № 4-2(15). С. 52-55. [Электронный ресурс]. URL: http://strizh-vspu.ru/files/ publics/1502975190.pdf (дата обращения: 11.11.2020).

- Полянский В.В. Гигиеническая оценка окружающей среды и состояния здоровья детского населения малого города в целях совершенствования социально-гигиенического мониторинга: автореф. дис. … канд. мед. наук. Рязань, 2000.