Технология очистки шахтных вод рудника «Карнасурт» Мурманской области

Автор: Тютин Александр Аркадьевич, Лебедева Елена Александровна

Журнал: Горные науки и технологии @gornye-nauki-tekhnologii

Статья в выпуске: 8, 2013 года.

Бесплатный доступ

В данной работе рассмотрено решение проблемы очистки шахтных вод рудников по добыче лопарита от ионов фтора. Дана характеристика объекта исследования. Был проведен корреляционный анализ зависимости содержания ионов фтора от содержания других загрязнений в шахтной воде. Был сделан вывод о зависимости концентрации фтор-ионов от объема добычи. Рассмотрены технология добычи лопаритсодержащей породы, процессы образования шахтных воды, однако снижение загрязнения путем изменения технологии добычи признано невозможным. Составлена классификация способов дефторирования воды. Для исследования был выбран способ очистки шахтных вод добавлением извести. Проведены скриннинговые исследования удаления фтора из воды известью. Составлен и проведен полный факторный эксперимент направленный на выявление оптимальных условий очистки. Разработана технология очистки шахтных вод, состоящая из сооружений отстаивания, фильтрования через песчаную загрузку с добавлением активированного угля и нейтрализации стоков. Посчитаны основные экономические показатели проекта.

Фтор, лопарит, шахтные воды, полный факторный эксперимент, корреляционный анализ, методы дефторирования, известь, отстойники, фильтры, активированный уголь

Короткий адрес: https://sciup.org/140215808

IDR: 140215808 | УДК: 628.33

Текст научной статьи Технология очистки шахтных вод рудника «Карнасурт» Мурманской области

В поселке Ревда Ловозерского района Мурманской области находится горнодобывающее предприятие «Карнасурт», в состав которого входит рудник, обогатительная фабрика и комплекс подсобных объектов (столовая, химическая лаборатория, механические мастерские и т.д.). На этом предприятии производится добыча и обогащение лопаритового концентрата. Лопарит – минерал, являющийся сырьем для производства редкоземельных металлов, таких как тантал и ниобий. Совместно с ОАО «Соликамский магниевый завод» «Карнасурт» является основным отечественным производителем этого вида продукции.

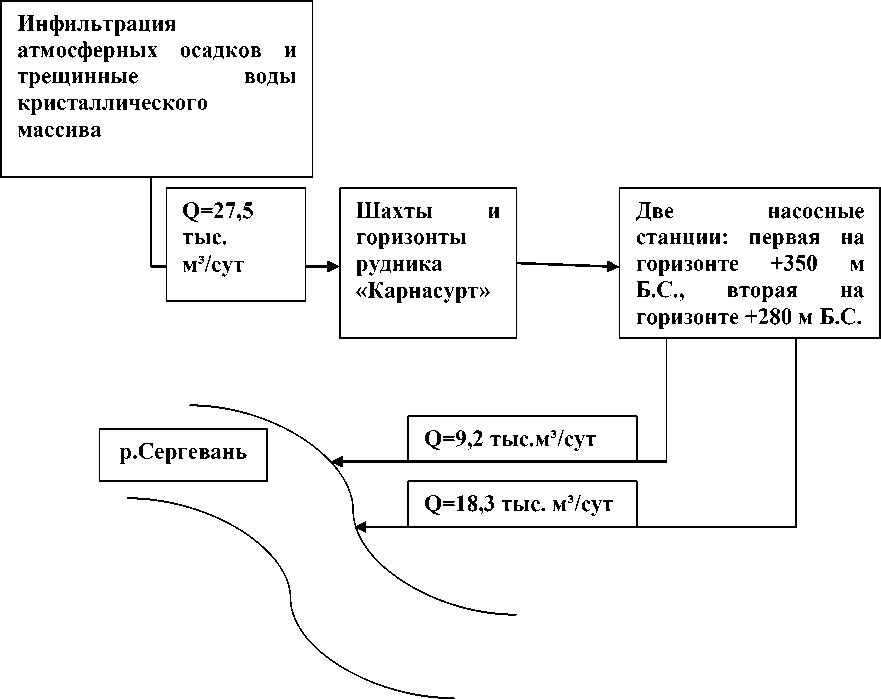

В штреках рудника скапливаются дренажные воды, образующиеся за счет вскрытия водоносных пластов, а также инфильтрации атмосферных и поверхностных вод через трещины в породе. Чтобы избежать затопления подземных выработок, эти воды откачиваются на поверхность.

В состав пород месторождения входит минерал виллиомит, химическая формула которого NaF. Он легко растворяется в воде. Поэтому в шахтных водах рудника наблюдается повышенное содержание фторид – ионов, существенно превышающее предельно допустимые значения. Кроме того, в стоках содержатся повышенные концентрации марганца, железа и нефтепродуктов.

В настоящее время очистка шахтных вод не производится, и они сбрасываются в реку Сергевань, которая является притоком первого порядка озера Ловозеро, имеющего высшую категорию водоема рыбохозяйственного назначения.

Существуют методы по очистке стоков от фторид – иона, но одни из них являются дорогостоящими или сложными по технологии, другие неприменимы для данного вида сточных вод.

Предприятие вынуждено платить большие штрафы за сброс загрязняющих веществ. Нарушен экологический баланс в реке Сергевань, создается опасность для озера Ловозеро.

Помимо «Карнасурта» на Кольском полуострове существует около шести крупных горнодобывающих предприятий, для которых актуальна проблема загрязнения сточных вод фторид – ионами. Это же относится к предприятиям алюминиевой и химической промышленности по всей стране. Таким образом проблема является актуальной и требует решения.

Целью данной работы является разработка технологии очистки шахтных вод, загрязненных фторид – ионами, расчет и проектирование очистных сооружений шахтных вод рудника «Карнасурт», техникоэкономическое обоснование разрабатываемого инвестиционного решения.

Объект исследований.

Ловозерский горно-обогатительный комбинат территориально располагается за полярным кругом в центральной части Кольского полуострова на 67°35' северной широты и 4°00' восточной долготы (от Пулковского меридиана). Между двух крупных озер Умбозеро и Ловозеро расположен горняцкий поселок Ревда.

Рельеф местности горный и холмисто-равнинный, вершины Ловозерских гор достигают отметки 1110 метров, абсолютная высота низменных участков района колеблется в пределах 150-250 метров. Геологические условия района характеризуются наличием крупного палеозойского массива нефелиновых сиенитов (Ловозерский щелочной массив), состоящих из полевого шпата, нефелина, эгирина, щелочного амфибола, виллиомита и некоторых других минералов.

Потребителем лопаритового концентрата, производимого на «Карнасурте», является ОАО «Соликамский магниевый завод». В связи с сокращением экспортных продаж редкоземельных элементов Китаем, являвшимся прежде крупнейшим мировым поставщиком, спрос на продукцию данного предприятия возрос.

«Карнасурт» имеет собственную систему водоснабжения и водоотведения, представленную двумя заборами свежей воды и шестью выпусками сточных вод. Водозабор на озере Ильма являясь основным, обеспечивает хозяйственно – питьевые и технологические нужды предприятия. Дополнительный водозабор на озере Раслако используется в период летней межени для подпитки уровня озера Ильма.

Выпуски сточных вод служат для отвода бытовых, производственных и дренажных вод. Бытовые стоки поступают на локальные очистные сооружения биологической очистки, в состав которых входят решетки – дробилки, аэротенки, вторичные отстойники, песчаные фильтры, сооружения для обеззараживания стоков хлорированием и иловые площадки для обезвоживания осадка. Очищенные стоки сбрасываются в реку Сергевань.

На обогатительной фабрике «Карнасурт» устроена система производственного водоснабжения с повторным использованием воды, осветлением жидких отходов в прудках-отстойниках и депонированием осадков в хвостохранилище.

Дренажные воды из штреков рудника сбрасываются в реку Сергевань без очистки.

В геологическом строении района участвуют глубоко метаморфизованные архейские и протерозойские породы, прорванные интрузиями щелочных, кислых, основных и ультраосновных пород. В понижениях рельефа развиты рыхлые четвертичные отложения. Ловозерское редкометалльное месторождение приурочено к Ловозерскому щелочному массиву, сложенному многочисленными разновидностями щелочных сиенитов.

Ловозерский щелочной массив имеет воронкообразную форму с выпуклой кровлей и слагается четырьмя группами пород, каждая из которых отвечает определенному этапу (фазе) интрузивной деятельности.

Наибольший интерес представляют вторая (дифференцированный комплекс) и третья (комплекс эвдиалитовых луявритов) фазы интрузива, содержащие практически все запасы полезных компонентов, в основном сосредоточенных в лопарите и эвдиалите. В настоящее время единственным промышленно извлекаемым минералом является лопарит, основные запасы которого сосредоточены в дифференцированном комплексе.

Дифференцированный комплекс занимает около 80% объема Ловозерского массива, сложен многократно чередующимися в разрезе слоями (горизонтами) фойяитов, уртитов, луявритов суммарной мощностью свыше двух километров, падающих от периферии массива к его центру. Отдельные контакты разностей нефелиновых сиенитов дифференцированного комплекса обогащены лопаритом и образуют протяженные оруденнелые горизонты пластообразной формы. По принятой номенклатуре рудный горизонт малиньитов обозначается индексом II-4.

Тектоническое строение участка определяется структурными особенностями, возникшими в период становления массива (прототектоника), также более поздними, наложенными нарушениями. Протектоника относительно слабо развита на участке Кедыквырпахк по сравнению с остальными участками месторождения.

Здесь не отмечено значительного увеличения углов падения рудного тела вблизи поверхности, по сравнению с более глубокими горизонтами, амплитуды волнистости рудного тела – незначительны не отмечено расслоений рудного тела и зияний сплошности.

Радиальные нарушения, обычно более крупные, с амплитудами смещения 4-13 м. Сместитель падает на запад и юго-запад под углом 3040°, подняты западные блоки относительно восточных, мощность тектонических зон 0,8-1,6 м, зачастую по ним внедрены дайки мончикитов.

Широтные тектонические нарушения имеют амплитуды смещения от 0 до 4,5 м, сместитель падает на юг под углом 80-90°, подняты северные блоки относительно южных, мощность тектонических зон 0,2-1,5 м, зачастую по ним внедрены маломощные дайки мончикитов. В участках сопряжений радиальных и широтных тектонических нарушений, отмечены диагональные сбросы и зоны дробления с незначительными амплитудами и без дайкового заполнения.

Во всех породах отчетливо проявлены трещины отдельности, среди которых выделяются: система поперечных трещин с простиранием 40-50° и углами падения 75-90°, система продольных трещин с простиранием 300330° и углами падения 50-70°; система диагональных трещин (более редкая) с субширотным простиранием и углами падения 70-85° к югу и северу; система пологих и пластовых трещин с простиранием 30-40° и углами падения от 0 до 10° к юго-востоку. Иногда серии сближенных трещин (в том числе и пластовых) образуют согласные зоны повышенной трещиноватости.

В пределах разработки рудника выделяются поверхностные воды и два комплекса подземных вод.

Поверхностные воды представлены водами озер, рек, ручьев и источников. Из озер самым крупным является озеро Ильма, находящееся в непосредственной близости от месторождения и являющееся местным базисом эрозии. Значительную роль в балансе поверхностных вод участка играют «висячие» озера Первого цирка Раслака. Все они расходуются на разгрузку в первый от поверхности безнапорный водоносный горизонт, на испарение и в незначительных количествах на подпитку уровня оз. Ильма - по искусственному водотоку. Суммарный объем воды озер Первого цирка Раслака в паводковый период (июнь месяц) составляет порядка 250 тыс.м3. Ручей Ильмайорк является самым большим поверхностным водотоком участка. В паводковый период его расход достигает 50000 м3/сутки. Русло ручья сложено водонепроницаемыми моренными отложениями (суглинками), поэтому его воды практически не участвуют в питании нижележащих водоносных горизонтов. Имеется также большое количество ручейков и источников, впадающих в оз. Ильма и Раслака, расходы которых невозможно учесть. Поверхностные водотоки и водоемы питаются за счет атмосферных осадков и подземных вод.

Подземные воды представлены двумя комплексами. К первому комплексу относится зона аэрации и безнапорный водоносный горизонт четвертичных отложений; ко второму комплексу - первый и второй напорные водоносные горизонты коренных пород.

Зона аэрации распространена на участке повсеместно, изменяясь по мощности во времени и пространстве. В пределах долины ручья Ильмайорк и первого цирка Раслака зона аэрации приурочена к четвертичным отложениям, а в пределах водораздела г. Кедыквырпахк -распространяется и в коренные породы (местами на глубину до 200 метров). На водоразделе породы зоны аэрации являются водопроводящими. Коэффициент фильтрации составляет 100 м/сутки. Таким образом, почти вся вода, попадающая на площадь водораздела, будет поступать в нижележащие горизонты. Зона аэрации в Первом цирке Раслака представлена отложениями супесчаного состава и является проводником поверхностных атмосферных вод.

Безнапорный водоносный горизонт приурочен к четвертичным отложениям. Вмещающими породами являются моренные отложения супесчаного состава с включениями гальки и валунов. Мощность водоносного горизонта достигает 47 м, питается за счет атмосферных осадков и озер Первого цирка Раслака. Глубина залегания зеркала грунтовых вод колеблется от 3 до 11 м. Водоносный горизонт ограничен подножьями крутых стенок Первого цирка Раслака, гидродинамически он связан с первым напорным водоносным горизонтом коренных пород. Ориентировочный объем грунтовых вод в котловине Первого цирка Раслака составит несколько млн.м3. Первый напорный водоносный горизонт коренных пород приурочен к верхней трещиноватой зоне. Водовмещающими породами являются нефелиновые сиениты, перекрытые водоупорными моренными отложениями, что и обуславливает напор в первые метры (2-3) над кровлей водовмещающих пород. Питание водоносный горизонт получает за счет атмосферных осадков, просачивающихся по трещиноватым коренным породам.

Второй напорный водоносный горизонт приурочен к породам нижней зоны. Область питания водоносного горизонта находится на вершинах гор Карнасурт и Кедыквырпахк, поверхностные воды просачиваются вглубь массива по тектоническим зонам.

Таким образом, обводненность горных выработок участка определяется в основном притоком поверхностных вод и вод безнапорного горизонта, залегающего в моренных отложениях. [1]

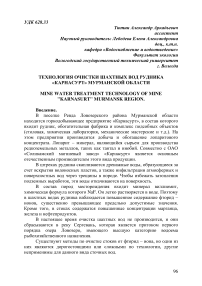

Добыча руды в очистных блоках осуществляется буровзрывным способом. В процессе используется следующее основное оборудование: перфораторы ручные с пневмоподдержками, либо шахтная буровая установка. После бурения комплекта шпуров осуществляются их заряжание и взрывание патронированными взрывчатыми веществами (ВВ) с электрической системой инициирования (электродетонаторы). После окончания взрывных работ осуществляется проветривание забоя и производиться выдача руды из блока скрепером на восстающий скреперной лебедкой ЛС30 с использованием тросов и блочков, которые навешиваются на штыри, закрепленные в кровле восстающего или на деревянные стойки с тросовой петлей в блоке. Погрузка руды с восстающего производится скреперной лебедкой ЛС55, которую устанавливают в нише на откаточном штреке перед полком или перед рудоспуском. Руда грузится в вагонетки и вывозится на пункт обмена вагонов или в участковый рудоспуск электровозами. Погрузка горной массы осуществляется при помощи породопогрузочных машин, электровозов, в вагоны с боковой разгрузкой или с глухим кузовом или из рудоспусков оборудованных вибролюками типа АШЛ.ЛВР. Разгрузка осуществляются с помощью опрокидывателя кругового или тягальной лебедки. Все оборудование предназначено для работы на рельсовом пути с шириной колеи 600 мм. Затем участком внутришахтного транспорта (ВШТ) транспортируется на поверхность для дальнейшей переработки на обогатительной фабрике (состав вагонов разгружается с помощью кругового опрокидывателя в бункер обогатительной фабрики). Пустая порода (горная масса без рудного полезного компонента) поступает на отвал.[2]

Последовательность операций изображена на рис. 1.

Рис. 1. Последовательность операций при разработке породы.

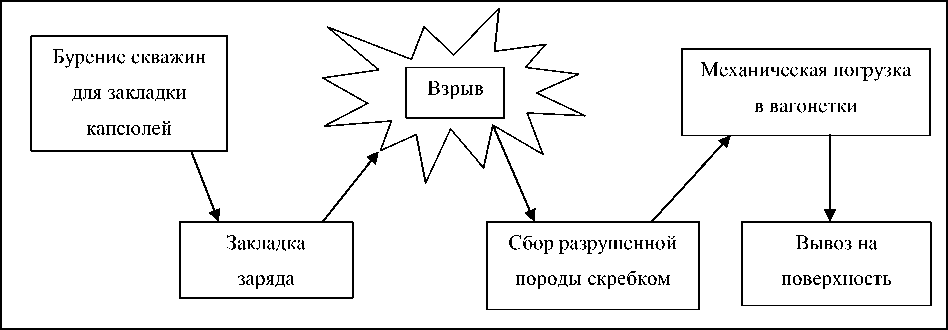

Рис. 2. Динамика расходов сточных вод в течение года.

Шахтные воды собираются по штрековым каналам в водосборник и насосной станцией перекачиваются на рельеф, откуда без очистки попадают в реку Сергевань, являющуюся притоком первого порядка озера Ловозеро, которое имеет высшую категорию водоема рыбохозяйственного назначения. Приток шахтных вод значительно изменяется в течение года и как следствие, имеют место значительные колебания концентраций загрязняющих веществ, резкий подъем которых наблюдается в период весеннего паводка. Водоизмерительные приборы на выпусках предприятия отсутствуют, поэтому учет расходов воды ведется по фактической производительности насосного оборудования. Фактический суточный объем шахтных вод составляет в среднем - 27,5тыс. м3/сутки, средний часовой приток - 1,15 тыс.м3/час, максимальный месячный расход – 1202,56 тыс. м3; минимальный месячный – 626,02 тыс. м3; средний месячный – 851,6 тыс. м3; годовой – 10219, 16 тыс. м3. Динамика расходов сточных вод по данным учёта приведена на диаграмме рис.1.2, данные которой показывают, что изменчивость расходов формируют атмосферные осадки и поверхностный сток, так как максимальные значения расходов наблюдаются в тёплый период года. В зимнее время объёмы шахтных вод относительно постоянны во времени.[3]

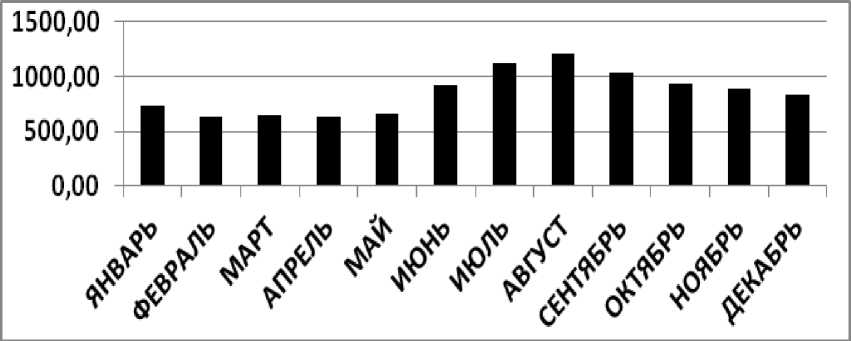

Шахтные воды горно-обогатительного комплекса формируются в результате вскрытия водоносных горизонтов подземными горными выработками, инфильтрации атмосферных осадков, а также из поверхностных водоемов. По штрековым канавкам и водоперепускным скважинам вода попадает на нижние горизонты, где скапливается в водосборниках насосных станций и перекачивается на поверхность.[2]

Качество шахтных вод рудника «Карнасурт» меняется в течение года. В паводковый период, одновременно с увеличением объема стока, увеличивается количество загрязняющих веществ. Взвешенные вещества попадают в стоки в следствие смыва с поверхностей измельченных частиц породы, нефтепродукты – керосин, бензин, мазут – поступают от работающих в руднике машин и механизмов, с помощью которых производится разработка породы, и находятся в растворенном и эмульгированном виде. В породах, образующих месторождение, содержится минерал виллиомит, химическая формула которого NaF. Этот минерал легко растворяется в воде. В процессе разработки породы обнажаются все новые и новые кристаллы виллиомита, которые вымываются дренажными водами. Вследствие этого в шахтных водах рудника преобладают высокие концентрации фтора. [3]

Анализ данных наблюдений за качеством сточных вод показывает, что основным преобладающим в стоке загрязняющим веществом является фтор. Периодически имеют место превышения концентраций железа и марганца.

Шахтные воды перекачиваются двумя насосными станциями с горизонтов с относительными отметками +350 м БС и +280 м БС на поверхность земли. Далее вода по двум стальным трубопроводам сбрасывается на рельеф. Выпуск никак не оборудован и представляет собой открытый конец трубы, из которой под напором изливается вода (рис. 5, рис. 6). Поток воды в течение многих лет образовал русло (рис. 7), по которому стоки попадают в реку Сергевань.

Рис. 4. Балансовая схема формирования стока шахтных вод.

Рис. 5. Выпуск шахтных вод рудника

Рис. 6. Выпуск шахтных вод рудника

Рис. 7. Естественное русло, образованное

«Карнасурт» (труба 1)

«Карнасурт»

сбрасываемыми на

(труба 2)

рельефе шахтными

водами.

Методология.

В рамках данной работы для выявления зависимостей образования объема и массы загрязняющих веществ был проведен корреляционный анализ зависимости концентрации ионов фтора в стоках от содержания других загрязняющих веществ.

Детально изучены технология добычи лопаритсодержащей руды и процесс образования шахтных вод.

Для изучения возможности применения извести проведены скрининнговые исследования обесфторивания с помощью этого реагента. Для этого исходная шахтная вода обрабатывалась сухой известью в различных концентрациях.

Интенсификация процесса очистки достигается путем применения фильтрации.

Для точного определения оптимальных условий очистки был спланирован и проведен полный факторный эксперимент, направленный на выявление необходимой дозы реагента при заданных условиях и требуемой эффективности очистки.

Для этого был реализован полный факторный эксперимент, целью которого было создание математической модели зависимости эффективности обесфторивания шахтных вод от параметров процесса [11].

В качестве функции отклика в эксперименте использовался эффект дефторирования воды в %. В качестве факторов влияния исследовались: доза реагента, как безразмерное отношение массы кальция в составе извести, добавляемой в обрабатываемую воду к массе ионов фтора, содежащегося в исходной воде (Ме:F); рН сточной воды и доля активированного угля, добавленного в загрузку в %.

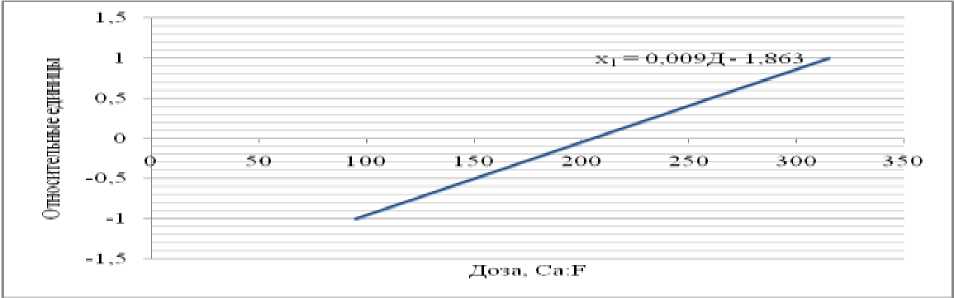

Доза реагента Д в форме соотношения Са:F, которая изменялась в пределах от 93 до 315, в плане эксперимента обозначена х1.

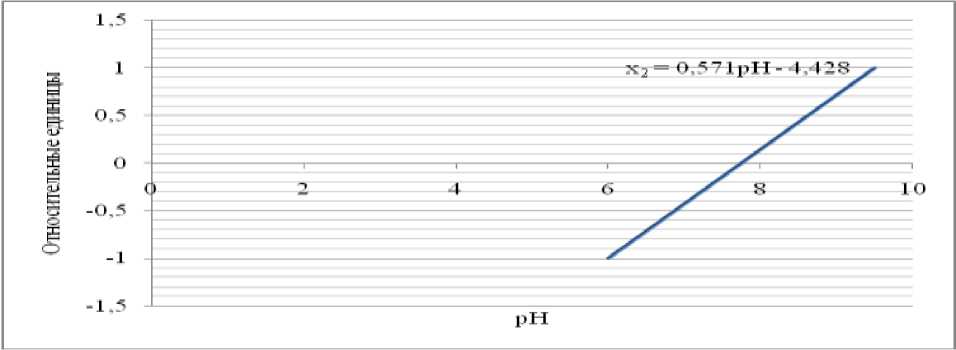

Водородный показатель рН изменялся от 6 до 9,5, в плане эксперимента обозначен х 2.

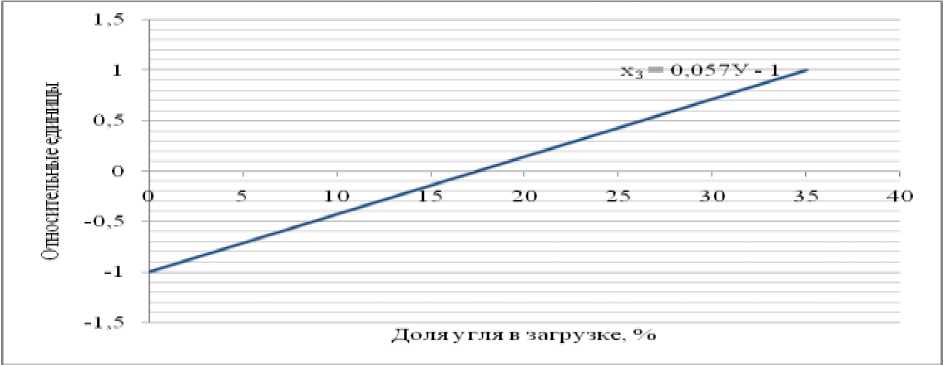

Соотношение объема сорбента к общему объему фильтрующей загрузки в %, которое изменялось от 0 до 35%, обозначено в плане эксперимента х 3 .

Перевод значений факторов влияния в относительные единицы для планирования эксперимента приведён на рис. 8, 9, 10. План полного факторного эксперимента представлен в табл. 1.

Для подбора загрузки фильтров была сконструирована лабораторная фильтровальная установка, представляющая собой цилиндр диаметром 15 мм, высотой 350 мм, снабженный отводящим патрубком. В качестве фильтрующей загрузки исследовалось местное сырьё: кварцевый песок, дробленый пенопласт и отработанная порода рудника «Карнасурт» («хвосты» обогащения руды).

Методика проведения экспериментов следующая: проба исходной воды непосредственно с выпуска, объемом 150 мл обрабатывается порошковой негашеной известью и отстаивается в течение часа. Осветленная вода далее подаётся на фильтровальную колонку, заполненную кварцевым песком крупностью 2 – 3 мм. Верхняя.

Рис. 8. Перевод значений Д в относительные единицы.

Рис. 9. Перевод значений рН в относительные единицы.

часть колонки загружается активированным углем марки БАУ. В полученном фильтрате измеряется содержание ионов фтора и рН. Концентрация ионов фтора определяется фотоколориметрическим способом с использованием ализаринового красного индикатора и оксихлорида циркония, рН измеряется ионоселективным электродом с помощью универсального иономера ЭВ-74.

Рис. 10. Перевод значений У в относительные единицы.

Для исследования седиментационных свойств осадка, получающегося в результате обработки шахтной воды известью, был изучен процесс отстаивания в лабораторных цилиндрах объемом 1 литр.

План полного факторного эксперимента.

Таблица 1.

|

N строки g |

Порядок реализации опытов |

Матрица планирования эксперимента |

|||||||||||

|

1 |

z0 |

z1 |

z2 |

z3 |

z4 |

z5 |

z6 |

z7 |

|||||

|

k1 |

k2 |

k3 |

k4 |

k5 |

x0 |

x1 |

x2 |

x3 |

x1x2 |

x1x3 |

x2x3 |

x1x2x3 |

|

|

1 |

4 |

1 |

2 |

6 |

8 |

+ |

- |

- |

- |

+ |

+ |

+ |

- |

|

2 |

8 |

4 |

4 |

2 |

5 |

+ |

+ |

- |

- |

- |

- |

+ |

+ |

|

3 |

3 |

5 |

3 |

4 |

1 |

+ |

- |

+ |

- |

- |

+ |

- |

+ |

|

4 |

5 |

8 |

1 |

1 |

6 |

+ |

+ |

+ |

- |

+ |

- |

- |

- |

|

5 |

2 |

2 |

6 |

3 |

4 |

+ |

- |

- |

+ |

+ |

- |

- |

+ |

|

6 |

7 |

3 |

5 |

7 |

2 |

+ |

+ |

- |

+ |

- |

+ |

- |

- |

|

7 |

1 |

6 |

7 |

8 |

7 |

+ |

- |

+ |

+ |

- |

- |

+ |

- |

|

8 |

6 |

7 |

8 |

5 |

3 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

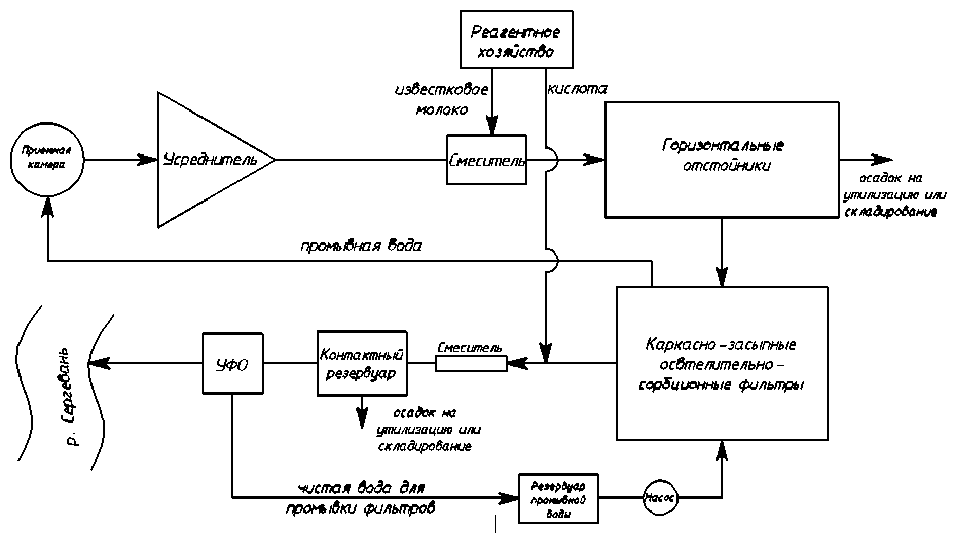

По результатам исследований была составлена технологическая схема очистки шахтных вод от ионов фтора с использованием извести в качестве реагента, в которую включены сооружения отстаивания, фильтрования и нейтрализации стоков.

Были рассчитаны основные экономические показатели проекта.

Результаты.

По результатам литературного обзора была составлена краткая классификация методов обесфторивания с указанием применяемых реагентов и материалов, представленная в табл. 2.

На начальном этапе исследований был проведен корреляционный анализ для поиска закономерностей образования объема и массы загрязнений в шахтных водах. Результаты анализа представлены в табл. 3.

Из результатов анализа видно, что наиболее ярко и убедительно прослеживается корреляция между концентрациями ионов фтора и нефтепродуктов. Нефтепродукты попадают в шахтные воды от работающих на руднике машин и механизмов. Был сделан вывод, что концентрация ионов фтора зависит от интенсивности работы машин и механизмов, то есть от интенсивности разработки породы, что подтверждается наблюдениями. Это означает, что для разработки мероприятий по снижению содержания фтора в шахтных водах в первую очередь нужно рассматривать особенности технологии добычи лопаритовых руд и возможности снижения массы загрязняющего вещества путём оптимизации производственного процесса, то есть провести поиск вариантов снижения объёма загрязнений в источнике. Однако анализ условий формирования шахтных вод и способа добычи руды на руднике «Карнасурт» показал, что оптимизация производственного процесса с целью снижения концентрации загрязнений невозможна на данном объекте, поэтому разработка водоохранных мероприятий заключается в подборе технологии очистки сточных вод [3].

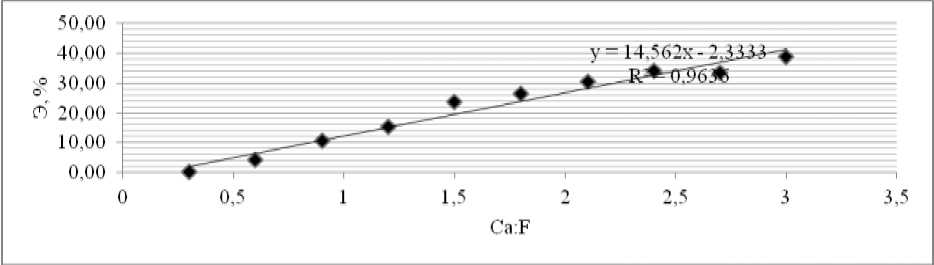

В лаборатории кафедры химии были проведены скриннинговые исследования. Была взята проба исходной воды объемом 10 л с выпуска №2 рудника «Карнасурт». Содержание фтора в пробе определено фотоколлориметрическим способом с добавлением ализаринового красного индикатора и оксихлорида циркония. В качестве фтор-удаляющего реагента, на первоначальном этапе, была выбрана негашеная известь с содержанием активного вещества 3%. Исследованы 10 проб воды по 150 мл, в которые добавлялись дозы извести с разным соотношением Ca:F от 0,3 до 3. При этом измерялось рН воды после обработки реагентом. Известь вводилась в воду в виде порошка. Смесь перемешивалась и отстаивалась в течение часа, через 30 мин. от начала отстаивания смесь перемешивалась, а затем фильтровалась через бумажный фильтр. В готовом фильтрате определялись содержание фтора и рН. Результаты представлены на диаграмме в виде зависимости эффективности обесфторивания исходной воды от соотношения Ca:F (рис. 11).

Данная зависимость является линейной, коэффициент корреляции составляет 0,98. Этот результат позволяет принять использование извести для обесфторивания за основу при разработке технологии очистки шахтных вод.

Для подбора загрузки фильтров была сконструирована лабораторная фильтровальная установка, представляющая собой цилиндр диаметром 15

мм, высотой 350 мм, снабженный отводящим патрубком. В качестве фильтрующей загрузки исследовалось местное сырьё: кварцевый песок, дробленый пенопласт и отработанная порода рудника «Карнасурт» («хвосты» обогащения руды).

Таблица 2.

Классификация методов дефторирования сточных вод.

|

Наименование метода |

Описание метода |

Используемые реагенты и материалы |

|

Отстаивание [4,5] |

обработанная реагентами вода подается в отстойник для осветления |

• известковое молоко, • сульфат алюминия. |

|

Фильтрование [4,5] |

обработанную реагентами воду осветляют на каркасно – засыпных фильтрах |

• известковое молоко, • сульфат алюминия. |

|

Сорбция [7,8] |

взвешенного осадка

фильтров |

|

|

Гиперфильтрация [9] |

вода под давлением 4-5 МПа пропускается через плоские мембраны, проницаемые лишь для молекул воды |

мембраны, непроницаемые для ионов фтора. |

|

Ионный обмен [8] |

вода пропускается через слой фторселективного анионита |

сильноосновные ионообменные смолы. |

|

Электродиализ [9] |

вода в электрическом поле пропускается через плоские мембраны, проницаемые лишь для молекул воды |

мембраны, непроницаемые для ионов фтора, электроды. |

Методика проведения экспериментов следующая: проба исходной воды непосредственно с выпуска, объемом 150 мл обрабатывается порошковой негашеной известью и отстаивается в течение часа. Осветленная вода далее подаётся на фильтровальную колонку, заполненную кварцевым песком крупностью 2 – 3 мм. Верхняя часть колонки загружается активированным углем марки БАУ. В полученном фильтрате измеряется содержание ионов фтора и рН. Концентрация ионов фтора определяется фотоколориметрическим способом с использованием ализаринового красного индикатора и оксихлорида циркония, рН измеряется ионоселективным электродом с помощью универсального иономера ЭВ-74.

Наибольший эффект был выявлен при использовании кварцевого песка в качестве загрузки. Максимальный эффект очистки составлял 96%. Было достигнуто снижение содержания ионов фтора до 0,26 мг/л, что удовлетворяет условиям выпуска очищенной воды в водоприемник. Для дальнейших детальных исследований была выбрана загрузка фильтра кварцевым песком. Для интенсификации процессов очистки к загрузке добавляется сорбент (активированный уголь).

Корреляционные зависимости показателей стока.

Рис. 11. Зависимость эффективности снижения концентрации фтора в обрабатываемой воде от соотношения Ca:F.

Таблица 3.

|

Наименование показателей стока |

Уравнение линии Тренда |

Коэффициент корреляции |

|

|

(x) |

(y) |

||

|

Расход, тыс. м³ |

Фтор, мг\л |

y=0,002x+4,210 |

0,568 |

|

БПКполн, мгО2/л |

Фтор, мг\л |

y=0,480x+5,292 |

0,442 |

|

Нефтепродукты, мг/л |

Фтор, мг\л |

y=3,311x+5,545 |

0,609 |

|

Взвешенные вещества, мг/л |

Фтор, мг\л |

y=0,022x+5,780 |

0,161 |

|

Сухой остаток, мг/л |

Фтор, мг\л |

y=0,072x+0,522 |

0,784 |

|

Хлориды, мг/л |

Фтор, мг\л |

y=-0,273x+6,497 |

0,110 |

|

Сульфат-анионы, мг/л |

Фтор, мг\л |

y=-0,142x+6,295 |

0,338 |

|

Аммоний-ион, мг/л |

Фтор, мг\л |

y=-4,639x+6,176 |

0,399 |

|

Нитрат-анион, мг/л |

Фтор, мг\л |

y=-0,276x+6,425 |

0,339 |

|

Нитрит-анион, мг/л |

Фтор, мг\л |

y=75,72x+5,075 |

0,315 |

|

Фосфаты по (Р), мг/л |

Фтор, мг\л |

y=2,832x+4,614 |

0,628 |

|

СПАВ, мг/л |

Фтор, мг\л |

y=32,52x+5,530 |

0,300 |

|

Железо, мг/л |

Фтор, мг\л |

y=0,836x+5,676 |

0,540 |

|

Марганец, мг/л |

Фтор, мг\л |

y=2,947x+5,782 |

0,195 |

|

Медь, мг/л |

Фтор, мг\л |

y=218,4x+5,473 |

0,329 |

В результате проведения полного факторного эксперимента получена формула для расчета оптимальной дозы реагента при данных условиях:

" 3-278,64+ 34,75 pH+ 12,86 У-1,99-pH-У мг

Д ~ -1,123 + 0,17 ■ pH + 0,05 ■ У- 0,009 ■ pH ■ У "

где CF- - концентрация ионов фтора в сточной воде, мг/л.

pH - водородный показатель среды;

-

У – доля активированного угля в загрузке, %;

-

3 - требуемая эффективность очистки, %;

д - доза реагента в форме соотношения Са:F.

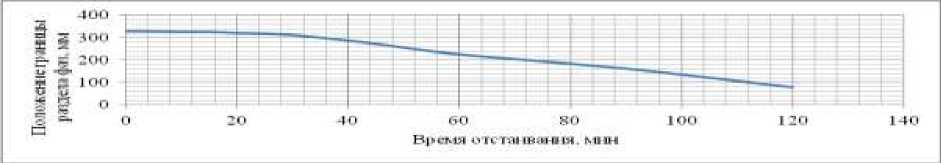

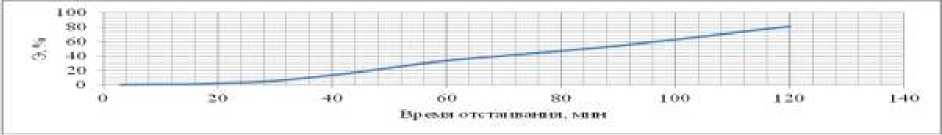

Рис. 12. Кривая зависимости положения границы раздела фаз от продолжительности отстаивания.

Рис. 13. График зависимости эффективности осветления от продолжительности отстаивания.

Для проектирования отстойников экспериментально определялись кривые кинетики осветления реальных стоков с помощью отстаивания в лабораторных цилиндрах объемом 1 л. Исходная вода обрабатывалась известью и отстаивалась в течение 120 мин. Кривые кинетики осветления [12] приведены на рис. 12, 13.

По результатам проведенных экспериментов выявлено, что для удаления ионов фтора из шахтных вод можно применять обработку исходной воды известью с последующим отстаиванием и фильтрованием.

В технологическую схему очистки шахтных вод рудника «Карнасурт» следует включить: приемную камеру, смеситель, отстойник, фильтры.

В лабораторных условиях удовлетворительный эффект осветления достигается при трехчасовом отстаивании в статистических условиях, поэтому расчет отстойников ведем на соответствующую гидравлическую крупность осаждаемых частиц. Принимаем горизонтальные отстойники. Чтобы уменьшить размер сооружений и соответственно затраты на их строительство, применяем тонкослойные блоки. Так как сооружения будут работать в условиях Крайнего Севера, отстойники необходимо строить крытыми. Получаемый осадок транспортируется на площадку депонирования, с возможным последующим применением его в качестве сырья для производства строительных материалов или получения сорбентов. В отстойниках устанавливаем системы для сбора осадка и сбора плавающих веществ.

В качестве фильтровальных сооружений запроектируем открытые скорые фильтры с загрузкой из кварцевого песка (85 % от общего объема загрузки) и активированного угля (15 % от общего объема загрузки). Загрузку угля в фильтры принимаем гидравлическим способом, выгрузку – вручную, выполняемую персоналом очистной станции. Промывку фильтров принимаем очищенной шахтной водой, поэтому необходимо устройство резервуара чистой промывной воды и насосной станции. Грязную промывную воду подаем в голову сооружений.

В процессе исследований выяснилось, что обработанная известью вода, приобретает сильнощелочные свойства, что может привести к повреждению тела фильтра и трубопроводов, поэтому в технологическую схему следует включить блок нейтрализации кислотой. Применение серной кислоты приведет к образованию гипса в сооружениях нейтрализации и коммуникациях, поэтому принимаем обработку вод соляной кислотой.

Для более полного прохождения процесса нейтрализации в схему включается смеситель типа лоток Паршаля и контактный резервуар.

Рис. 14. Технологическая схема очистки шахтных вод рудника

«Карнасурт».

Реагентное хозяйство очистных сооружений включает в себя известковое и кислотное хозяйства. В целях безопасности и уменьшения длины технологических трубопроводов обе части находятся в разных зданиях. Хранение извести принимаем в сухом виде в колосниковой башне. Для приготовления известкового молока возможно применение шаровой известегасилки. В качестве кальцийсодержащего реагента возможно применение недопала с Соликамского магниевого завода – главного потребителя продукции рудника «Карнасурт». Соляная кислота поставляется в концентрированном виде, раствор ее готовится на месте. Привязка очистных сооружений на местности выполняется таким образом, чтобы сброс очищенных шахтных вод осуществлять в существующее канализованное русло, образованное стоками за много лет. В месте выпуска оборудуем бетонный оголовок.

Для контроля технологического процесса необходимо производить заборы воды на разных этапах очистки: в приемной камере, после отстойника, в контактном резервуаре блока нейтрализации, на выпуске, в контрольном створе реки после выпуска в нее очищенных сточных вод.

Технологическая схема очистки изображена на рис. 14.

Принимаемые в работе технические и технологические решения считаю экономически целесообразными, так как экономический эффект составляет 3157908,23 руб./год. Срок окупаемости сооружений составит 5,5 лет.

Выводы.

В данной работе на примере рудника «Карнасурт», расположенного в поселке Ревда Ловозерского района Мурманской области, было рассмотрено решение проблемы загрязнения ионами фтора шахтных вод горных выработок Кольского полуострова.

По результатам литературно-патентного обзора была составлена классификация методов обесфторивания, применяемых реагентов и материалов. Исходя из доступности сырья и качества исходной сточной воды, было принято решение использовать известь (СаО) в качестве реагента.

На кафедрах химии и водоснабжения и водоотведения Вологодского государственного технического университета и в центральной лаборатории Ловозерского горно-обогатительного комбината проведены лабораторные исследования по изучению процессов очистки шахтных вод от фтора известью. Выяснилось, что при обработке стоков данным реагентом с последующим отстаиванием в течение одного часа достигается эффективность дефторирования до 45 %. При исходных концентрациях 6 – 7 мг/л, этого недостаточно для достижения ПДК для водоемов рыбохозяйственного назначения (0,75 мг/л). Для обеспечения требуемого результата было принято решение исследовать возможность применения фильтрования на втором этапе очистки. Лабораторные опыты показали, что для достижения необходимой степени очистки требуется применение фильтров с песчаной загрузкой с добавлением сорбента (активированного угля). При этом максимальный эффект очистки достигал 96 %, со снижением концентрации ионов фтора до 0,26 мг/л.

В лаборатории кафедры водоснабжения и водоотведения ВоГТУ были проведены исследования процессов отстаивания. В результате рассчитана гидравлическая крупность частиц, при оседании которых вода осветляется до удовлетворительного состояния. При пересчете на промышленные условия эта величина приняла значение 0,0017 мм/с.

Для достижения необходимой степени осветления и снижения размеров сооружений принято использование тонкослойного отстаивания. Рассчитан горизонтальный отстойник с тонкослойными модулями на

-

4 отделения шириной 6 м каждое, длиной 72 м. Образующийся осадок направляется на складирование в существующее хвостохранилище.

Расчет показал, что требуется строительство шести скорых фильтров площадью 21 м2 каждый (5 рабочих и 1 резервный). В качестве загрузки применяется кварцевый песок и активированный уголь марки БАУ. Промывная вода направляется в голову сооружений.

Так как обработанная известью вода приобретает сильнощелочные свойства, необходима ее нейтрализация. Чтобы избежать избыточного образования гипса в сооружениях, приняли использование соляной кислоты для нейтрализации стоков.

Рассчитанный предотвращенный экологический ущерб от принятых в работе технологических и технических решений составит 59929,65 усл. руб./год.

Рассчитаны основные технико-экономические показатели работы очистных сооружений. По расчету срок окупаемости составит 5,5 лет при существующих нормативах на плату за сброс загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты. Себестоимость одного кубометра очищаемой шахтной воды равна 40 коп.

Реализация разработанных мероприятий позволяет привести качество сточных вод, сбрасываемых в реку Сергевань, в соответствие с лимитами на сбросы загрязняющих веществ и предотвратить загрязнение водоприемника.

Список литературы Технология очистки шахтных вод рудника «Карнасурт» Мурманской области

- Тютин, А.А. Применение извести для обесфторивания шахтных вод от добычи лопаритовых руд/А.А.Тютин, Г.А.Тихановская, Е.А.Лебедева//Экология: проблемы и перспективы социально-экологической реабилитации территорий и устойчивого развития: труды третьей всерос. науч.-практ. конф., 28-29 мая 2010 г.. -Вологда, 2010. -С. 129-131

- Тютин, А.А. Анализ возможностей снижения массы загрязняющих веществ в шахтных водах рудника «Карнасурт» в Мурманской области путем оптимизации производственного процесса/А.А. Тютин, Е.А.Лебедева//Молодые исследователи -регионам: материалы всероссийской научной конференции. -Вологда, 2010. -С. 429-431.

- Тютин, А.А. Анализ условий формирования качества шахтных вод рудника «Карнасурт» в Мурманской области/А.А.Тютин, Е.А.Лебедева//Материалы III ежегодных смотров-сессий аспирантов и молодых ученых по отраслям наук: в 2 т. Т.1 Технические науки. -Вологда, 2009. -С. 275-280. -(Экология, водоснабжение, водоотведение)

- Прончева, Л.Е. Особенности дефторирования подземных вод/Л.Е.Прончева, С.М.Чудновский//Вузовская наука -региону: материалы третьей всерос. науч.-техн. конф., 25 февраля 2005 г./ВоГТУ. -Вологда, 2005. -Т.2. -С. 335-337. -(Секция экологии; экология человека и медико-экологический мониторинг)

- Прончева, Л.Е. Обеспечение нормативных требований по содержанию фтора в питьевой воде/Л.Е.Прончева, С.М.Чудновский, Г.А.Тихановская//Проблемы экологии на пути к устойчивому развитию регионов: Всерос. науч.-техн. конф. -Вологда, 2005. -С. 108-110.

- Прончева, Л.Е. Применение магния в процессах очистки природных вод/Л.Е.Прончева//Вузовская наука -региону: первая общерос. Науч.-техн. конф., 27-28 февраля 2003 г. -Вологда, 2003. -С. 279-280. -(Экология. Экология человека и медико-экологический мониторинг)

- Прончева, Л.Е. Применение оксида магния для фторирования и дефторирования природных вод/Л.Е.Прончева, С.А.Левачева//Вузовская наука -региону: Вторая региональная межвузовская научно-техническая конференция, 23-24 февраля 2001г.: материалы конф./ВоГТУ. -Вологда, 2001. -С. 159-160.

- Тонкослойные цирконийсодержащие анионоактивные сорбенты на основе эвдиалитового концентрата для дефторирования воды/А.П. Зосин, Т.И. Приймак, Л.Б. Кошкина, В.А. Маслобоев//Экология промышленного производства, 2007. -№1. -С. 39-43. -(Водоподготовка и водоочистка)

- Золотова, Е.Ф. Очистка воды от железа, марганца, фтора и сероводорода/Е.Ф. Золотова, Г.Ю. Асс. -М.: Стройиздат, 1975. -176 с.

- Обесфторивание воды [Электронный ресурс]//Русские водные системы. -Режим доступа: http://www.rwsystem.ru/uu_ow.html/Обесфторивание_воды.

- Адлер, Ю.П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий/Ю.П. Адлер, Е.В. Маркова, Ю.В. Грановский. -М.: Наука, 1976. -279 с.

- Ивановская, А.С. Исследование седиментационных свойств активного ила на очистных сооружениях канализации г. Вологды/А.С. Ивановская, Е.А. Лебедева//Материалы III ежегодных смотров -сессий аспирантов и молодых ученых по отраслям наук/ВоГТУ. -Вологда, 2009. -Т.1. -С. 200-205.

- Соколов, Л.И. Эколого-экономическая эффективность предприятий: учеб. пособие/Л.И. Соколов, А.Г. Козлова. -Вологда: ВоГТУ, 2001. -60 с.