Технология оптимизации принятия управленческих решений в медицинских организациях

Автор: Коршевер Н.Г., Помощников С.Н.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Общественное здоровье и здравоохранение

Статья в выпуске: 4 т.16, 2020 года.

Бесплатный доступ

Цель: разработка технологии оптимизации принятия управленческих решений в медицинских организациях. Материал и методы. Проведены обобщение ранее полученных авторами материалов исследования и экспертный опрос двух групп руководителей здравоохранения (49 определяли принципы оптимизации принятия управленческих решений, 79 участвовали в апробации спроектированной технологии). Использовались методы: аналитический, логический, социологический, контент-анализа служебной и медицинской документации, блок-схем, организационного эксперимента, статистический. Результаты. Установлены принципы оптимизации принятия управленческих решений в медицинских организациях: целенаправленности; системного подхода (изоморфизма и мультипараметрического взаимодействия); перспективности; использования адекватного критериально-диагностического аппарата; гибкости; дифференциации; компетентности; демократизации. Это позволило разработать и апробировать технологию оптимизации, в функционировании которой ведущую роль играет авторская автоматизированная многокритериальная оценка успешности рассматриваемого процесса, позволяющая принимать и реализовать управленческие решения, являющиеся наиболее целесообразными с точки зрения достижения результатов деятельности медицинской организации (ряда организаций). Заключение. Обоснованная в исследовании технология дает возможность определять направления и осуществлять целенаправленные мероприятия по оптимизации принятия управленческих решений в медицинских организациях.

Медицинские организации, технология оптимизации, управленческие решения

Короткий адрес: https://sciup.org/149135467

IDR: 149135467 | УДК: 614.2:005.7:005:585(045)

Текст научной статьи Технология оптимизации принятия управленческих решений в медицинских организациях

Цель — разработка технологии оптимизации принятия управленческих решений в медицинских организациях.

Материал и методы. В процессе выполнения работы можно выделить два этапа. На первом этапе проектировалась технология оптимизации принятия управленческих решений в медицинских организациях. При этом особенностью структурирования полученных материалов исследования является то, что часть промежуточных результатов уже была опубликована авторами ранее и поэтому приводится путем корректного самоцитирования. Оно в данном случае вполне оправдано, так как продолжается исследование, описанное в предыдущих работах. Неопубликованные же результаты были получены путем опроса группы экспертов (первая группа) — 49 руководителей здравоохранения Саратовской области, которые обосновали принципы оптимизации, что дало возможность спроектировать соответствующую технологию.

На втором этапе в 79 медицинских организациях Саратовской области с участием еще одной группы из 79 экспертов (вторая группа) была осуществлена апробация технологии оптимизации.

В работе использовались следующие методы исследования: аналитический, логический, социологический, контент-анализа служебной и медицинской документации, блок-схем, организационного эксперимента, статистический.

Все эксперты были отобраны в процессе прохождения цикла повышения квалификации в Саратовском государственном медицинском университете имени В. И. Разумовского по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье». Критериями отбора послужили опыт управленческой деятельности, компетентность и согласованность мнений [3] (табл. 1).

Таблица 1

Информация об экспертах, принимавших участие в исследовании

|

Характеристика |

Оценка |

|

Опыт управленческой деятельности |

≥ 10 лет |

|

Компетентность (совокупный коэффициент |

≥4,0 балла |

|

компетентности — средняя арифметиче- |

по 5-балль- |

|

ская самооценки уровня теоретических знаний, практических навыков и способности к прогнозированию в области принятия управленческих решений) |

ной шкале |

|

Согласованность мнений (коэффициент |

>0,7, досто- |

|

конкордации Кендалла — множественной ранговой корреляции) |

верны |

В зависимости от занимаемой должности эксперты первой группы распределились следующим образом: главные врачи (начальники) медицинских организаций — 18,4±5,5%; заместители руководителей (начальников) медицинских организаций — 49,0±7,1%; заведующие (главные врачи, начальники) структурных подразделений, осуществляющих медицинскую деятельность, иных организаций — 32,6±6,7%; эксперты второй группы — 15,2±4,0%, 45,6±5,6% и 39,2±5,5% соответственно (должности указаны в соответствии с положениями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1183н «Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников», с изменениями на 4 сентября 2020 г.).

Руководители здравоохранения первой группы трудились в медицинских организациях стационарного (46,9±7,1%) и амбулаторно-поликлинического (53,1±7,1%) профилей; второй группы — 40,5±5,5% и 59,5±5,5% соответственно.

В авторской анонимной анкете 49 экспертам (первая группа) представлялся перечень принципов оптимизации принятия управленческих решений в медицинских организациях. Предлагалось либо согласиться с каждым из них, либо нет, добавить другие, а также определить их значимость. При оценке значимости принципов использовалась 10-балльная шкала: 0–1 балл — не имеет значения; более 1–4 баллов — имеет значение; более 4–7 баллов — большое значение; более 7–10 баллов — существенное значение. Предварительно (в ходе повышения квалификации) на двух лекциях и практических занятиях экспертами были изучены основные теоретические подходы к принятию управленческих решений, их классические характеристики и особенности в медицинских организациях, в том числе результаты уже опубликованных исследований авторов.

В организационном эксперименте по апробации разработанной технологии оптимизации каждый эксперт второй группы в своей медицинской организации (их было 79) заполнял специальную карту оценки успешности принятия управленческих решений. Здесь отмечался только уровень каждого информативного критерия, который определялся как по результатам анализа служебной и медицинской документации, так и непосредственного наблюдения за рассматриваемым процессом. Это позволило оценить успешность принятия управленческих решений с помощью разработанного авторами статьи и опубликованного в [4] многокритериального способа (установлены 23 информативных показателя — именно они и их градация были представлены в карте оценки успешности принятия управленческих решений, их значимость, высокий, средний, низкий уровни каждого, модельные варианты интегральной оценки, осуществлена автоматизация на базе системы программ «1С: Предприятие»). Результаты получались в автоматизированном режиме. Во всех случаях авторами статьи совместно с экспертами формировались направления и мероприятия оптимизации, а в 17 медицинских организациях с использованием того же способа осуществлялась повторная (динамическая) оценка.

Полученные результаты обработаны с помощью программы «Statistica 10» (StatSoft, США). Проверка нормальности распределения значений вариационных рядов осуществлялась с помощью критериев Шапиро — Уилка и Колмогорова — Смирнова с поправкой на критерий Лиллиефорса. При распределении данных в соответствии с биноминальной кривой Гаусса — Ньютона, для оценки достоверности различий использовался параметрический t -критерий Стьюдента. Формат представления данных Р±m , где Р — относительная величина, m — ее ошибка; М±m , где М — средняя величина, m — ее ошибка. Если полученные характеристики не соответствовали закону нормального распределения, то для проведения анализа использовались непараметрические методы ( U -критерий Манна — Уитни, критерий Фридмана, а также критерий ꭓ-квадрата Пирсона).

Результаты. Обобщение ранее полученных и опубликованных авторами статьи материалов исследования, имеющих отношение к принятию управленческих решений в медицинских организациях (определение методологической базы исследования, специфических особенностей, информационного и профессионального обеспечения, управляемости; конструирование критериально-диагностического аппарата — анализ их содержания представлен в разделе «Обсуждение»), позволило перейти к обоснованию оптимизации рассматриваемого процесса. Так был сформирован перечень принципов такой оптимизации.

Из исходного перечня, в котором были представлены 15 принципов оптимизации принятия управленческих решений в медицинских организациях, экспертами отобраны следующие девять (в окончательный перечень не вошли принципы диверсификации, приоритета инновационных решений, конфиденциальности, осмотрительности, юридического соответствия, развития коммуникации).

-

1. Целенаправленности, в соответствии с которым необходимо принимать управленческие реше-

Таблица 2

Соотношение результатов исследования принятия управленческих решений в медицинских организациях и принципов его оптимизации

Результаты предшествующих исследований

Принципы

Обоснование основных теоретических подходов (положения теорий систем, управления и принятия решений)

1–9

Определение специфических особенностей (структура, свойства, влияние факторов, препятствующие причины, ограничения, алгоритм, реализация, причины невыполнения, динамика)

5, 7, 8

Информационное обеспечение (требования, источники)

1–9

Профессиональное обеспечение (использование положений медицинской статистики и доказательной медицины, профессиональная подготовка руководителями здравоохранения и исполнителей — медицинского персонала)

5, 8, 9

Качества, которым должны и не должны соответствовать лица, принимающие решения (индивидуально-психологические, профессиональные компетенции, опыт управленческой деятельности и уровень культуры)

1, 4, 6, 8, 9

Автоматизированный на базе системы программ «1С: Предприятие» многокритериальный способ оценки успешности принятия управленческих решений в медицинской организации (организациях)

2, 3, 5, 7

-

2. Изоморфизма (из системного подхода), предполагающий реализацию архитектуры кибернетической системы управления или функциональной системы с охватом не только результатов деятельности, но и вопросов ее организации;

-

3. Мультипараметрического взаимодействия (из системного подхода), — изменение информативных показателей (критериев), характеризующих принятие управленческих решений, сказывается как на состоянии этого процесса, так и результатах функционирования всей системы медицинской организации.

-

4. Перспективности — при анализе возможных вариантов решений (альтернатив) выбирать наиболее целесообразный с учетом близких и отдаленных (стратегических) перспектив и ориентацией на инновационные прорывы.

-

5. Использования адекватного критериальнодиагностического инструментария (многокритериального способа оценки), позволяющего реализовать преимущества цифровизации, получать развернутую картину и причины текущего состояния успешности принятия управленческих решений, а значит, возможные направления коррекции.

-

6. Гибкости, требующий в условиях нестабильности современного социально-экономического положения готовности к изменениям деятельности, коррекции уже принятых решений, но в рамках нормативного правового поля. Дает возможность рационально распоряжаться имеющимися ресурсами.

-

7. Дифференциации, предполагающий учет как специфики принятия управленческих решений в медицинских организациях, так и особенностей их деятельности.

-

8. Компетентности, определяющий необходимость организации и осуществления целенаправленной профессиональной подготовки как руководителей медицинских организаций, так и медицинского персонала, которая позволит качественно принимать и реализовать управленческие решения.

-

9. Демократизации, означающий расширение участия медицинского персонала в принятии управленческих решений.

ния, являющиеся наиболее приемлемыми с точки зрения достижения определенной цели деятельности.

В табл. 2 показано соотношение результатов исследования принятия управленческих решений в медицинских организациях и принципов его оптимизации.

Данные, представленные в табл. 2, подтверждают, что полученные ранее и опубликованные авторами результаты исследования принятия управленческих решений в медицинских организациях имеют прямое отношение к принципам оптимизации этого процесса и обусловили формирование последних.

Значимость указанных принципов оптимизации, по мнению экспертов, составляет более 7 баллов по предложенной 10-балльной шкале, т. е. «имеет существенное значение», за исключением принципа изоморфизма, который «имеет большое значение» — 6,89±0,14 балла. При этом статистически достоверно наиболее значим ( р ≤0,05) принцип компетентности — 8,98±0,08 балла — 1-е ранговое место. На 2-3-4-м ранговых местах оказались принципы целенаправленности — 8,35±0,12 балла, гибкости — 8,29±0,11 балла и использования адекватного критериально-диагностического инструментария — 8,0±0,15 балла. Между ними значимых различий не установлено ( р> 0,05), но все они статистически достоверно более значимы, чем остальные принципы, кроме компетентности.

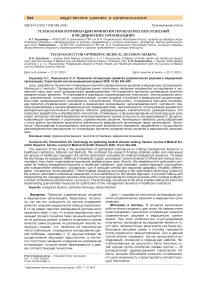

Дальнейший ход выполнения исследования был посвящен разработке технологии оптимизации. Она представлена в виде блок-схемы на рис. 1.

Видно, что технология оптимизации принятия управленческих решений в медицинских организациях включает две группы блоков. Справа расположены блоки группы комментариев, которые представляют: потребность в оптимизации, в частности ее возникновение и учет принципов (верхний) и закрытие (нижний); субъектов оценки успешности принятия решений (это могут быть лица из числа руководства медицинских организаций или медицинского персонала, которым вменена эта обязанность; члены внешних или внутренних проверочных комиссий); автоматизированный многокритериальный способ оценки успешности принятия управленческих решений (изначально встроенные в программу информативные критерии, коэффициенты их значимости, описание возможной градации, т. е. высокого, среднего и низкого уровня, модельные варианты — «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно»).

Остальные блоки (основная группа) характеризуют алгоритм реализации данной технологии. Так, блок «Подготовка информации для оценки» вклю-

Рис. 1. Блок-схема технологии оптимизации принятия управленческих решений в медицинских организациях

чает введение в персональный компьютер уровня каждого из 23 информативных критериев, а также списка медицинских организаций, если оценивается не одна.

Далее в автоматизированном режиме осуществляется первичная многокритериальная оценка успешности рассматриваемого процесса (блок «Проведение оценки»).

При анализе параметров полученных результатов (одноименный блок) рассматриваются интегральная оценка (оценки), уровни критериев, которые ее определили, ранжирование медицинских организаций (если оценивались несколько).

Следующий блок «Анализ результатов оценки» позволяет дифференцировать дальнейшие действия, которые зависят от того, какая интегральная оценка успешности принятия управленческих решений в конкретной медицинской организации была получена. При оценке «5» (отлично) реализация рассматриваемой технологии завершается (хотя воз- можно повышение среднего уровня отдельных информативных критериев до высокого).

Если же оценка «2» (неудовлетворительно), «3» (удовлетворительно) или «4» (хорошо), тогда в рамках блока «Обоснование корректирующих действий» определяются направления и целенаправленные мероприятия в соответствии с перечнем критериев, уровень которых требует повышения. Именно поэтому, как правило, в каждом случае перечень таких мероприятий — нестандартный. Они осуществляются в рамках функционирования блока «Корректирующие действия». Эти действия целесообразно разделить на первоочередные — повышение уровня критериев с относительно более высокими коэффициентами значимости и второй очереди — относительно менее значимых. Пограничный коэффициент значимости встроен в машинную программу.

В дальнейшем осуществляется обратная связь путем повторной (динамической) оценки с помощью того же критериально-диагностического инструментария — многокритериального способа, т. е. процесс оптимизации приобретает циклический характер.

Технология оптимизации была успешно апробирована в рамках организационного эксперимента, который был проведен с участием экспертов в 79 медицинских организациях по двум направлениям.

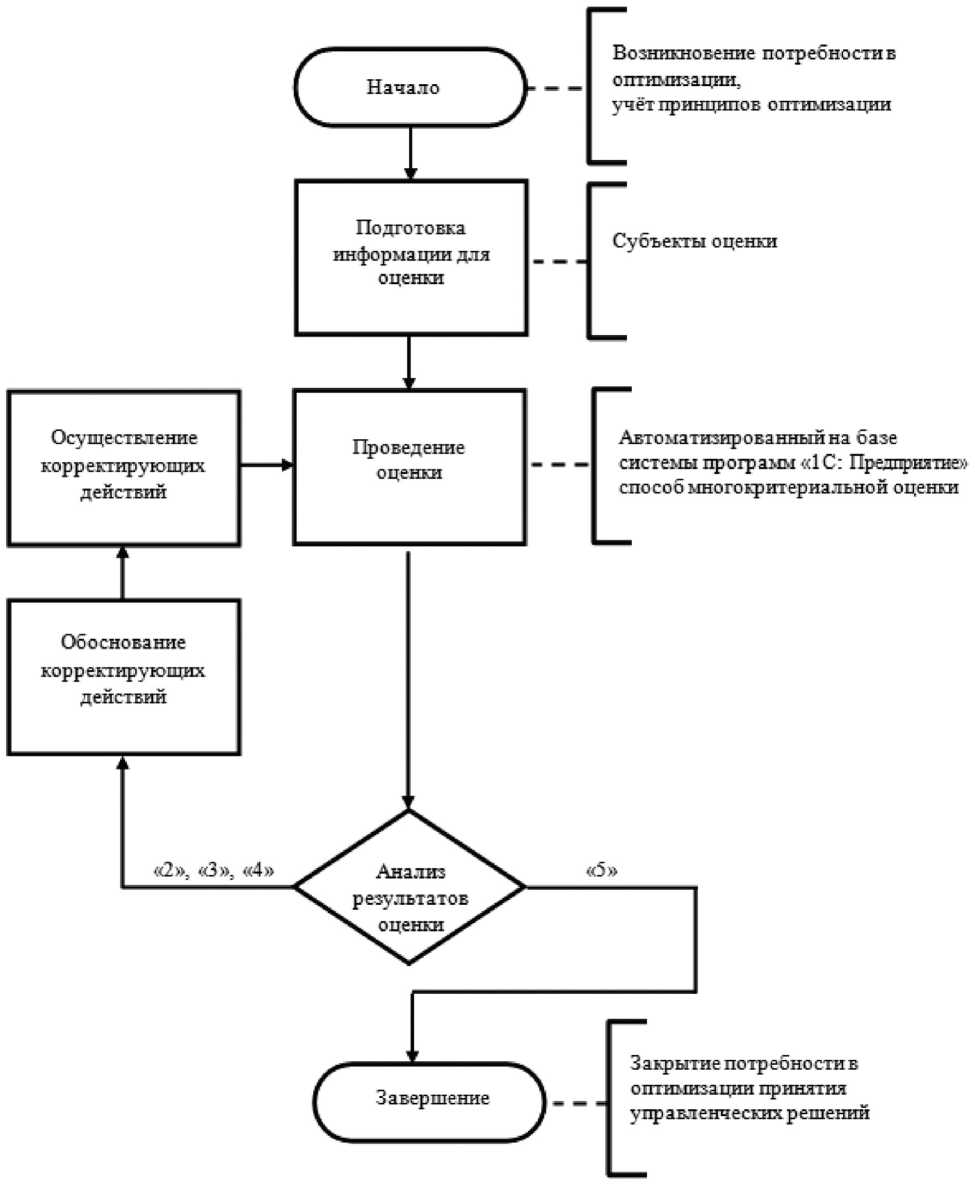

Во-первых, во всех случаях осуществлялась первичная оценка успешности принятия управленческих решений (рис. 2).

Из данных, представленных на рис. 2, следует, что превалировали ( р <0,05) медицинские организации, в которых успешность принятия управленческих решений была только удовлетворительной . Кроме того, обращает на себя внимание тот факт, что почти в 1 / 5 случаев получена оценка «неудовлетворительно». Для всех медицинских организаций были определены и доведены до их руководства возможные целенаправленные направления и корректирующие действия оптимизации.

Во-вторых, в 17 медицинских организациях из числа тех, которые получили оценки «неудовлетворительно» и «удовлетворительно», после проведения корректирующих действий, кроме первичной оценки, была осуществлена и динамическая (табл. 2).

По данным динамической оценки, наблюдалось статистически достоверное повышение успешности принятия управленческих решений ( р =0,0013). При этом зафиксировано уже около 60% отличных и хороших результатов (при первичной оценке их не было). Остались только две медицинские организации, которые получили оценку «неудовлетворительно» (было десять) и пять — «удовлетворительно» (было семь). К последним относились и две медицинские организации, исходный уровень которых был неудовлетворительным.

Рис. 2. Результаты многокритериальной оценки успешности принятия управленческих решений в 79 медицинских организациях, %

Можно отметить, что и в тех медицинских организациях, где интегральная оценка не изменилась, уровень ряда информативных критериев повысился, в частности, имеющих отношение к профессиональной подготовленности и мотивации лиц, принимающих управленческие решения, вопросам планирования, учету специфических особенностей, использованию информации, реализации задач обратной связи, степени выполнения (управляемости), осуществлению оценки, мониторинга и оптимизации успешности, инновационному характеру рассматриваемого процесса.

Обсуждение . Анализ литературы, посвященной исследованию проблемы управленческих решений в здравоохранении, показал, что ряд важных вопросов осуществления и оптимизации этого процесса в медицинских организациях не был исследован, что существенно затрудняло повседневную практику.

Во-первых, не обосновывалась целесообразность использования адекватной методологической базы, как проведения таких исследований, так и реализации полученных результатов. В настоящей работе таковой послужили положения теорий систем, управления и принятия решений — аргументация представлена авторами в [5].

Во-вторых, не были установлены характеристики принятия управленческих решений в медицинских организациях, а также необходимые руководителям здравоохранения качества, которые до этого не выявлялись и поэтому не учитывались. Они исследованы и опубликованы авторами статьи ранее [6, 7] с учетом классических положений теории принятия решений.

В-третьих, отсутствовал способ оценки успешности принятия управленческих решений в медицинских организациях. Такой автоматизированный многокритериальный способ авторами сконструирован (см. раздел «Материал и методы») на базе теории функциональных систем.

Таблица 2

Результаты первичной и динамической оценок успешности принятия управленческих решений в 17 медицинских организациях, %

|

Оценка |

Результат оценки |

|

|

первичной |

динамической |

|

|

Отлично |

0,0 |

11,8 |

|

Хорошо |

47,0 |

|

|

Удовлетворительно |

41,2 |

29,4 |

|

Неудовлетворительно |

58,8 |

11,8 |

В-четвертых, не были обоснованы основные положения — принципы оптимизации принятия управленческих решений в медицинских организациях. Именно результаты исследования, полученные авторами ранее, обусловили возможность определить перечень из девяти указанных принципов, их содержание, установить существенную значимость каждого, что представлено в настоящей статье. Такая связь, по-видимому, нуждается в дальнейшем исследовании и представлении, например, в виде ориентированного графа смежности.

Учет принципов оптимизации, в свою очередь, дал возможность перейти к проектированию соответствующей технологии оптимизации, поскольку, в-пятых, несмотря на то что опыт подобного проектирования в области общественного здоровья и здравоохранения имеется, например, представленный в [8, 9, 10], она (технология оптимизации) разработана не была. При этом исследования, посвященные оптимизации принятия управленческих решений, как правило, осуществлялись в отношении отдельных ее направлений.

Содержание спроектированной технологии оптимизации в обобщенном виде может быть представлено в следующей авторской дефиниции. Это такая последовательность действий, которая определяется принципами оптимизации и осуществляется путем применения цифровизированного критериально-диагностического инструментария — многокритериального способа первичной и динамической оценки успешности принятия управленческих решений в медицинских организациях для обоснования и проведения целенаправленных корректирующих действий, наиболее целесообразных с точки зрения достижения требуемых результатов.

Данная технология позволяет не только осуществлять в медицинских организациях мониторинг принятия управленческих решений, но и перейти к управлению этим процессом. Ее успешная апробация в 79 медицинских организациях в рамках проведенного организационного эксперимента доказывает плодотворность и перспективность практической реализации, в том числе в масштабах определенной территории, например субъекта Российской Федерации, так как автоматизированный способ многокритериальной оценки позволяет оценивать не только одну, а любое число медицинских организаций.

Полученные данные целесообразно использовать как в повседневной деятельности медицинских организаций, так и в профессиональной подготовке руководителей здравоохранения.

Заключение. Обоснованная в исследовании технология позволяет определять направления и осуществлять целенаправленные мероприятия по оптимизации принятия управленческих решений в медицинских организациях.

Список литературы Технология оптимизации принятия управленческих решений в медицинских организациях

- Городкова С.А., Таскина Е.Б. Особенности управленческих решений в системе здравоохранения на основе принципов бережливого производства. Вестник Забайкальского государственного университета 2019; 25 (5): 105-13). DOI: 10.21209/22279245-2019-25-5-105-113

- Вялков A.M., Сквирская Г.П. Логистические исследования в управлении здравоохранением. Принципы построения и реализации дорожных карт. Менеджер здравоохранения 2015; 22: 13-9.

- Сидельников С.А. Научное обоснование межсекторального взаимодействия по вопросам охраны здоровья населения на региональном уровне. Саратов: Изд-во Сарат гос. мед. ун-та, 2018; 252 с.

- Коршевер Н.Г., Помощников C.H., Доровская A.M. Оценка успешности принятия управленческих решений в медицинских организациях. Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины 2020; 28 (4): 600-4). Х-2020-28-4-600-604. DOI: 10.32687/0869-866

- Коршевер Н.Г., Сидельников С.А., Помощников О.Н. Диагностика в здравоохранении: в развитие научного аппарата (на примере медицинских организаций). Саратов: Изд-во Сарат. гос. мед. ун-та, 2018; 143 с.

- Коршевер Н.Г., Помощников О.Н. Принятие управленческих решений в медицинских организациях: научное обоснование. Здравоохранение Российской Федерации 2020; 64 (1): 14-21). Х-2020-64-1-14-21. DOI: 10.18821/0044-197

- Помощников С.H. Исследование качеств, которые должны быть присущи лицам, принимающим управленческие решения в медицинских организациях. Символ науки 2020; 9: 89-92.

- Михайлова Ю.В., Сон И.М., Голубев H.A. и др. Инновационные технологии оценки результативности и эффективности деятельности медицинских организаций Ставропольского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Казанский медицинский журнал 2019; 100 (5): 810-5). DOI: 10.17816/KMJ2019-810

- Нурбаева Г., Кабдуева Г., Апеисова Д. Бережливое производство как одна из новых управленческих технологий в системе здравоохранения. Journal of Health Deevelopment 2019; 3(32): 60-8.

- Князюк Н.Ф., Кицул И.О. Методология построения интегрированной системы менеджмента медицинских организаций. М.: Менеджер здравоохранения, 2013; 312 с.