Технология проведения занятий по физической культуре со студентами специальной медицинской группы

Автор: Янчик Е.М., Щелгачева К.Б., Ушаков А.С., Ведерникова О.Б., Захарец А.А.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Восстановительная и спортивная медицина

Статья в выпуске: 4 т.23, 2023 года.

Бесплатный доступ

Цель: оценить эффективность методики физического воспитания для студентов специальной медицинской группы.

Физическая культура в вузе, специальная медицинская группа, методика, системный подход, деление по нозологиям

Короткий адрес: https://sciup.org/147242699

IDR: 147242699 | УДК: 796.015.14 | DOI: 10.14529/hsm230417

Текст научной статьи Технология проведения занятий по физической культуре со студентами специальной медицинской группы

A.S. Ushakov, ,

O.B. Vedernikova, , A.A. Zakharets, , South Ural State University, Chelyabinsk, Russia

Введение. Проблема постоянного роста количества студентов с нарушениями в состоянии здоровья вызывает необходимость обеспечения условий обучения двигательным навыкам, соответствующим уровню их физической подготовленности, и диктует потребность в модернизации программы по физическому воспитанию в вузе [1].

В педагогическом сообществе активно обсуждается и анализируется организационно-методическое сопровождение, эффективность и влияние на параметры физического здоровья занятий по физической культуре у студентов специальной медицинской группы (СМГ) [2–4]. Существует общепринятое деление студентов СМГ по тяжести, характеру и обратимости заболевания или нарушения [5]. При этом в одной группе по физической культуре, называемой «специальной медицинской», оказываются студенты с абсолютно разными диагнозами и нарушениями здоровья постоянного или временного характера. Вуз обязан в соответствии с программой по физическому воспитанию обеспечить должный уровень физической подготовки и здоровьесохраняющую среду для реализации поставленных задач [6, 17]. Работа педагога в данном случае направлена на коррекцию имеющегося нарушения, формирование заинтересованности и мотивации к регулярным занятиям, уменьшение количества и тяжести обострений заболеваний, если они хронические, обучение методике применения коррекционных воздействий индивидуально, разъяснение жизненной необходимости в большинстве случаев в занятиях физической культурой и прочее.

Предлагаемые в литературе способы организации физического воспитания в СМГ подразумевают чаще всего разделение студентов по схожим нозологическим профилям и проведение занятий отдельно с каждым из них [7–11]. Менее распространенным является подход к набору групп для преподавания по уровню физического развития. Авторы признают существующие проблемы в организации занятий для данного контингента и предлагают различные способы их решения. Исследования эффективности учебного процесса в СМГ чаще всего касаются педагогических условий и технологий проведения занятий [12, 13, 18], физической и функциональной подготовленности обучающихся. В результате анализа доступных работ был сделан вывод, что исследования несут либо констатирующую информацию, либо посвящены лишь некоторым аспектам сложной и многосторонней деятельности педагога СМГ. Несмотря на большое количество теоретических и методических разработок по организации учебного процесса в СМГ, вопрос эффективности педагогического воздействия остается не решен. Работу педагога затрудняет то, что состав группы СМГ не является постоянным, это связано с подвижностью расписания занятий, появлением в группе новых студентов в течение семестра, года и т. д. Необходим более универсальный и гибкий подход в организации занятий, который позволил бы работать одновременно со студентами, имеющими совершенно разные нарушения здоровья в течение всего периода обучения. В реальных условиях проведения практических занятий преподавателем должны быть созданы условия эффективной организации его деятельности, способствующие сохранению оптимальной моторной плотности урока, развитию устойчивой мотивации студентов к физической активности, результативности всего процесса физического воспитания.

В соответствии с целью работы были поставлены задачи: исследование состава группы по нозологиям; разработка актуального программно-методического обеспечения; исследование влияния внедренной методики на показатели здоровья занимающихся.

Следствием системного подхода [14–16] стало внутригрупповое деление по нозологиям, конкретизация задач и мониторинг ре- зультатов, что позволило связать компоненты педагогического процесса (предмет, объект, воспитание и обучение, цели, задачи, принципы, результаты и т. д.) и превратить их в целостную, объемную и подвижную структуру. Подобный общеметодологический принцип сделал возможным установить и спрогнозировать модельные характеристики физической и функциональной подготовленности студентов, осуществить педагогический контроль, разработку, подбор и коррекцию программы двигательной активности занимающихся.

Проведен анализ состава СМГ по нозологическим профилям за несколько лет. Исследовано воздействие предложенных средств и методов физического воспитания на переносимость студентами физической нагрузки, отмечено улучшение состояния функциональных систем организма. Существенно выросли показатели эффективности внешнего дыхания, адаптационных резервов организма и работоспособности студентов СМГ: на 16,9 % выросла ЖЕЛ у юношей, у девушек - на 11,3 % соответственно (группа А).

Представленная методика может быть полезна преподавателю как практический способ проведения занятий в реальных условиях, так как она позволяет быстрее адаптировать студентов к физической нагрузке, заинтересовать в занятиях, учитывая имеющиеся нарушения в состоянии организма и недостаточную физическую подготовленность. Кроме того, информацию о влиянии оздоровительных методик и опыт их применения, полученные в ходе организованных на научной основе занятий, обучающиеся смогут использовать в течение последующей жизни. Это важно, так как большинство из них после окончания вуза будут решать вопросы коррекции своих физических и функциональных кондиций самостоятельно.

Материалы и методы. Всех студентов СМГ, независимо от заболевания или нарушения, объединяет слабая физическая подготовленность, с чем связан не всегда адекватный ответ организма на физические нагрузки. Поэтому методами исследования стали показатели физического развития (масса тела, длина тела, жизненная емкость легких (ЖЕЛ)), функционального состояния организма (частота сердечных сокращений (ЧСС), артериальное давление (АД), жизненный индекс (ЖИ = ЖЕЛ (мл)/массу тела (кг)) и физической подготовленности (тест Купера). Измерение роста тела проводилось стоя ростоме ром с точностью до 1 см. Масса тела определялась с помощью электронных весов, результаты фиксировались в килограммах. Измерения проводились в первой половине дня перед выполнением физических упражнений. Величина ЖЕЛ устанавливалась спирометром. Для этого надо было 2-3 раза вдохнуть и выдохнуть, а затем сделать глубокий вдох и, взяв спирометр, равномерно выдохнуть в него воздух до отказа. Производилось 2-3 попытки, и фиксировался наибольший результат. Тест Купера (12-минутная дистанция легким бегом с переходом на шаг при утомлении) фиксировался в метрах.

Описанные методы исследования также позволили обеспечить однородный с точки зрения антропометрии состав групп (и подгрупп) студентов на этапе комплектования во избежание разброса показателей и для получения результатов с наибольшей достоверностью.

Исследование проведено в течение 2021/2022 учебного года на базе кафедры физического воспитания и здоровья ЮжноУральского государственного университета (г. Челябинск). В исследовании принимали участие две группы студентов в возрасте 18-22 лет (n = 32). Был проведен тщательный анализ состава СМГ по диагнозам на основании медицинских справок, выданных врачом. Группа А состояла из трех подгрупп (1 - студенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (ССС); 2 - с нарушениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата (ОДА); 3 - с заболеваниями желудочнокишечного тракта (ЖКТ), мочеполовой системы и нарушениями обмена веществ) и занималась по разработанной авторами методике. В группе В разделения по нозологиям не было, и студенты занимались по традиционной программе. Необходимо отметить, что группы А и В были идентичны по составу, то есть процентное соотношение по нозологиям в группах было одинаковым.

Для каждой подгруппы внутри группы А было разработано программно-методическое обеспечение, включавшее комплексы корригирующих упражнений в том числе для самостоятельных занятий с учетом нозологического профиля подгруппы, рекомендации по дозированию физической нагрузки. Занятия были организованы по принципу круговой тренировки с использованием дозированной ходьбы и упражнений лечебно-профилактического характера. Студенты в соответствии с принадлежностью к одной из подгрупп в начале занятия получали конкретное задание: одни начинали с дыхательных упражнений (например, в случае нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы); другие – с суставной гимнастики (для имеющих нарушения ОДА); третьи приступали к дозированной ходьбе. Затем первые и вторые могли перейти к дозированной ходьбе, третьи выполняли корригирующие упражнения на ковриках, гимнастической стенке, скамейке и так далее. Занятия проходили в условиях легкоатлетического манежа, и подобная их организация позволяла, во-первых, «не перегружать» пространство площадки и беговой дорожки, во-вторых, разнообразить арсенал физических упражнений, сохраняя интерес к занятиям.

В начале и в конце учебного года были исследованы параметры физического развития, функционального состояния и физической подготовленности обучающихся.

Результаты. В соответствии с одной из задач исследования был проведен сбор и анализ статистических данных структуры студентов СМГ ЮУрГУ по нозологиям за несколько лет.

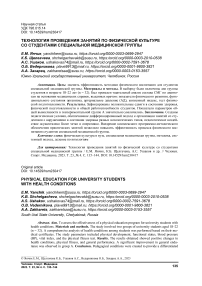

На рис. 1 представлена статистика состава групп СМГ по нозологиям за 2014/2015, 2017/2018, 2021/2022 учебные годы.

На рис. 1 четко прослеживается тенденция к увеличению количества студентов с за- болеваниями сердечно-сосудистой системы (гипертония, вегетососудистая дистония, пороки сердца, бронхиальная астма, осложнения после COVID-19 и др.). С 2014/2015 учебного года процент подобных нарушений среди студентов СМГ ЮУрГУ вырос на 11 % к 2017/2018 учебному году, а к 2021/2022 – еще на 5,4 %. Можно заключить, что показатель роста заболеваний ССС – весьма подвижный и нельзя не заметить явного преобладания со временем в структуре студенческой группы СМГ нарушений со стороны именно сердечно-сосудистой системы. Вторая (сколиоз, плоскостопие, артриты, последствия травм и операций на суставах и костях и др.) и третья (гастриты, пиелонефриты, аллергии, метаболические заболевания) группы студентов тоже достаточно подвижны в смысле их качественного состава, что видно на диаграмме. Такое скачкообразное изменение состава групп по заболеваниям может косвенно указывать на появление осложнений, вызванных пандемией COVID-19, а также вынужденной гиподинамией, связанной с дистанционным характером обучения и возможным дефицитом двигательной активности во время локдауна.

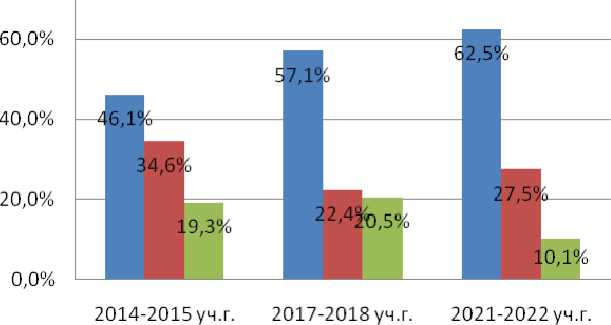

В ходе работы было обнаружено возрастающее количество студентов СМГ с наличием двух и более заболеваний. Эта тенденция показывает стабильный рост в течение иссле-

Рис. 1. Процентное распределение студентов СМГ по нозологиям по годам:

1-я группа – студенты с заболеваниями ССС; 2-я группа – студенты с нарушениями и заболеваниями ОДА; 3-я группа – студенты с заболеваниями ЖКТ, мочеполовой системы и нарушениями обмена веществ; ССС – сердечно-сосудистая система; ОДА – опорно-двигательный аппарат;

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт

Fig. 1. Distribution of students by nosology and year of study:

Group 1 – cardiovascular conditions; Group 2 – musculoskeletal conditions;

Group 3 – gastrointestinal, urogenital, and metabolic conditions дуемого периода, что говорит о неуклонном снижении уровня здоровья студенческой молодежи. На рис. 2 представлена статистика увеличения количества занимающихся в СМГ студентов с двумя и более зафиксированными медицинскими диагнозами.

С 2014/2015 учебного года и к 2021/2022 учебному году процент студентов с двумя и более медицинскими диагнозами вырос на 26,7 %, причем рост отмечен именно в последние годы и имеет достаточно уверенный характер. Сложившаяся ситуация вызвала необходимость создания актуального программнометодическое обеспечения оздоровительной и коррекционной работы со студентами СМГ в рамках процесса физического воспитания, что стало одной из задач исследования.

Для наиболее точного анализа эффективности корригирующих воздействий в группы А и В были отобраны студенты, схожие по антропометрическим признакам. В табл. 1 представлены данные антропометрии студентов обеих групп.

Поскольку одной из задач работы было изучение влияния разработанной методики на показатели здоровья занимающихся, в качестве подтверждения эффективности были использованы данные показателей функционального состояния организма студентов (табл. 2).

Анализ показателей ЧСС и АД у студентов СМГ (см. табл. 2) позволяет заключить, что в начале исследования не было существенных различий между представителями обеих групп, но на контрольном этапе исследования выявлена тенденция к нормализации показателей в обеих группах под влиянием систематических занятий оздоровительной направленности, что характеризует процесс адаптации к физической нагрузке. Приближение к норме ЖИ в группе А доказывает эффективность воздействия выбранной методики, причем поскольку в группах не было студентов с избыточной массой тела, рост данного показателя произошел по причине увеличения ЖЕЛ к концу исследования.

Рис. 2. Процентное соотношение студентов СМГ с двумя и более медицинскими диагнозами по годам

Fig. 2. Distribution of students with two or more health conditions by year of study

Таблица 1

Table 1

Антропометрические данные групп студентов СМГ в начале исследования

Baseline anthropometric measurements of students with health conditions

|

Показатель Parameter |

Группа А / Group А (n = 16) |

Группа В / Group В (n = 16) |

||

|

Юноши Male students |

Девушки Female students |

Юноши Male students |

Девушки Female students |

|

|

Масса тела, кг Body weight, kg |

66,3 ± 0,2 |

51,3 ± 0,5 |

65,5 ± 0,4 |

52,6 ± 0,2 |

|

Длина тела, см Body length, cm |

177,6 ± 19,4 |

164,5 ± 9,2 |

179,7 ± 18,1 |

166,2 ± 7,5 |

Таблица 2

Table 2

Показатели функционального состояния студентов СМГ в начале (1) и в конце исследования (2)

Baseline and post-study functional measurements of students with health conditions

|

Показатель Parameter |

Группа А / Group А (n = 16) |

Группа В / Group В (n = 16) |

||||||

|

1 |

2 |

1 |

2 |

|||||

|

Ю (n = 8) |

Д (n = 8) |

Ю (n = 8) |

Д (n = 8) |

Ю (n = 8) |

Д (n = 8) |

Ю (n = 8) |

Д (n = 8) |

|

|

ЧСС, уд./мин |

98,2 ± |

83,3 ± |

85,1 ± |

77,4 ± |

95,8 ± |

88,4 ± |

90,5 ± |

82,0 ± |

|

HR, bpm |

10,3 |

8,7 |

3,2 |

2,4 |

8,3 |

9,9 |

7,8 |

9,1 |

|

127,8 ± |

115,9 ± |

115,4 ± |

112,7 ± |

131,2 ± |

114,6 ± |

122,8 ± |

111,9 ± |

|

|

АД, мм рт. ст. |

20,6 / |

13,2 / |

9,3 / |

4,1 / |

17,4 / |

11,6 / |

14,4 / |

10,6 / |

|

BP, mmHg |

81,5 ± |

75,25 ± |

76,3 ± |

71,4 ± |

79,7 ± |

72,1 ± |

73,8 ± |

69,8 ± |

|

7,4 |

5,1 |

3,1 |

2,3 |

8,3 |

4,8 |

7,3 |

5,3 |

|

|

Тест Купера, м |

1225,6 ± |

1110,5 ± |

1325,5 ± |

1235,5 ± |

1280,8 ± |

1130,5 ± |

1305,4 ± |

1175,0 ± |

|

Cooper test, m |

110,5 |

93,0 |

156,0 |

110,0 |

190,5 |

105,0 |

128,5 |

120,0 |

|

ЖЕЛ, мл |

3250,7 ± |

2750,6 ± |

3900,5 ± |

3100,8 ± |

3350,1 ± |

2800,3 ± |

3650,5 ± |

2950,6 ± |

|

VC, ml |

30,8 |

26,4 |

20,4 |

18,8 |

30,1 |

24,8 |

34,7 |

28,6 |

|

ЖИ, мл/кг |

55,6 ± |

44,7 ± |

63,8 ± |

54,2 ± |

57,1 ± |

43,9 ± |

59,8 ± |

48,3 ± |

|

VI, ml/kg |

3,1 |

5,2 |

2,3 |

1,8 |

2,5 |

3,8 |

5,1 |

4,5 |

Заключение. Студенты с ограниченными физическими и функциональными возможностями временного или постоянного характера должны быть максимально вовлечены в процесс физического воспитания для сохранения и укрепления здоровья. С этой целью вуз предоставляет им возможность заниматься посильной физической культурой в СМГ. Но состав СМГ не является постоянным, что затрудняет работу педагога в отношении построения структуры урока, выбора средств и методов проведения, дозировки нагрузки, индивидуализации и т. д . В реальных условиях преподаватель при проведении занятий имеет дело с абсолютно разным контингентом студентов как по уровню физического развития, физической и функциональной подготовленности, так и по состоянию здоровья, и, кроме этого, вынужден учитывать конкретное нарушение или заболевание каждого.

Студенты, с одной стороны, нуждаются в должном уровне физической подготовки, с другой же – существует противоречие между содержанием программы и фактическим состоянием здоровья студентов, которое не позволяет реализовать ее в полной мере, вынуждая адаптировать реальные занятия для решения актуальных оздоровительных и тренировочных задач программы в условиях профессиональной подготовки будущих специалистов. Кроме всего прочего, преподавателю необходимо заинтересовать студентов в занятиях, что важно для достижения целей физического воспитания. Около 20 % студентов СМГ ЮУрГУ ранее в школе были освобождены от занятий физической культурой постоянно или время от времени в связи с обострениями заболеваний, иногда по причине невозможности организации занятий для них. Большинство не имели представления о методиках коррекционного воздействия при помощи средств и методов физической культуры. Преподаватель должен не просто предоставить студентам арсенал упражнений и методик оздоровительной направленности, но и вынужден вести разъяснительную работу по вопросам физиологического действия физических упражнений на организм при той или иной патологии. Например, даже при наличии бронхиальной астмы студенты никогда не занимались дыхательной гимнастикой и не имеют никакого представления о важности освоения методики правильного дыхания в покое и при движении. Или при наличии нарушений осанки не видят связи своей пониженной работоспособности с дисбалансом мышц и их слабостью или повышенным тонусом.

Одним из преимуществ разработанной программы занятий было то, что студенты СМГ могли, имея не один диагноз, заниматься в разных подгруппах, выбирая комплексы упражнений, соответствующие состоянию здоровья, благодаря чему занятия были более разнообразными и интересными для них. На- пример, дозированная ходьба как циклическое упражнение универсальна в СМГ, упражнения для коррекции осанки на расслабление и укрепление мышц полезны не только для студентов с нарушениями ОДА, а также и лицам с ССС и прочим, различные техники дыхательных упражнений статического или динамического характера показаны всем без исключения.

Данное исследование эффективности процесса физического воспитания в СМГ показало, что внутригрупповое деление студентов на нозологические группы позволило более точно подбирать и использовать средства и методы физического воспитания с целью корригирующего воздействия и существенно повысило эффективность процесса физического воспитания. Предлагаемую в исследовании методику занятий стало возможно реализовать, так как имелась соответствующая материально-техническая база и возможность комплектации групп с оптимальным количеством занимающихся.

Проведенный длительный анализ нозологий в СМГ с 2014 года позволил адаптировать средства и методы коррекционной работы под имеющийся контингент в динамике. Необходимо отметить, что в обеих группах в начале исследования зафиксирована недостаточная физическая подготовленность занимающихся и сниженная мотивация к занятиям. В конце исследования в группе А произошло достоверное улучшение результатов теста Купера (р < 0,001), тогда как в группе В мы наблюдаем изменения только в виде тенденции (см. табл. 2). На результаты теста Купера повлияли занятия, направленные на повышение общей выносливости, дыхательные упражнения общие и специальные, в покое и в движении.

Нормализация показателей ЖЕЛ, ЖИ связана с индивидуализацией корригирующих средств во время занятий, что отвечало задачам исследования. Внимательное изучение состава группы позволило выяснить особенности снижения уровня двигательной активности студентов, определить наиболее эффективные методы коррекции, разработать и предоставить соответствующие условия процесса физического воспитания.

Список литературы Технология проведения занятий по физической культуре со студентами специальной медицинской группы

- Аксенова, А.Н. Сравнительная оценка уровня физической подготовленности студентов с различным состоянием здоровья / А.Н. Аксенова, Е.Г. Монахова, Н.В. Перегудова // Ученые записки ун-та им. П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 2 (204). – С. 9–13.

- Беспалько, В.П. Педагогика и прогрессивные технологии / В.П. Беспалько. – М.: Педагогика, 1995. – 85 с.

- Биодинамические характеристики функциональной адаптации квалифицированных прыгунов с шестом / М.А. Гапичева, А.В. Ненашева, А.А. Плетнев и др. // Человек. Спорт. Медицина. – 2022. – Т. 22, № 2. – С. 112–118. DOI: 10.14529/hsm220313

- Блауберг, И.В. Становление и сущность системного подхода / И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин. – М.: Наука, 1973.

- Гапичева, М.А. Особенности пространственного положения позвоночника у прыгунов с шестом / М.А. Гапичева, А.А. Плетнев, А.С. Ушаков // Человек. Спорт. Медицина. – 2020. – Т. 20, № S2. – С. 20–25. DOI: 10.14529/hsm20s203

- Карпова, С.Н. Технология использования унифицированных тренировочных комплексов в ходе физического воспитания студентов специальных медицинских групп / С.Н. Карпова, Г.С. Пригода // Ученые записки ун-та им. П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 6 (172). – С. 113–117.

- Кононов, А.А. Физическое воспитание студентов, имеющих заболевания органов зрения / А.А. Кононов // Молодежь и науч.-техн. прогресс. – 2021. – С. 656–659.

- Макаров, А.В. Состояние здоровья студентов / А.В. Макаров, М.В. Шубина // Вестник Воронеж. ин-та высоких технологий. – 2020. – № 1. – С. 77–79.

- Оздоровительная ходьба в системе занятий студенток специальной медицинской группы с нарушениями сердечно-сосудистой системы / Е.М. Янчик, К.Б. Щелгачева, В. Потоп, А.А. Королева // Человек. Спорт. Медицина. – 2020. – Т. 20, № S2. – С. 77–83. DOI: 10.14529/hsm20s213

- Полифункциональная и метаболическая оценка организма лыжников-гонщиков высокой и высшей квалификации – участников чемпионата России / А.П. Исаев, А.А. Кравченко, В.В. Эрлих и др. // Вестник ЮУрГУ. Сер. Образование, здравоохранение, физическая культура. – 2012. – № 28 (287). – С. 27–31.

- Развитие мышечной силы женщин-пауэрлифтеров 25–30 лет с использованием миофасциального релиза / О.Б. Ведерникова, А.С. Ушаков, Е.В. Задорина и др. // Человек. Спорт. Медицина. – 2023. – Т. 23, № S1. – С. 85–91. DOI: 10.14529/hsm23s112

- Содержание технологии использования унифицированных тренировочных комплексов в ходе физического воспитания студентов специальных медицинских групп / А.В. Зюкин и др. // Физ. культура и спорт в образоват. пространстве: инновации и перспективы развития. – 2020. – С. 231–235.

- Сорокина, В.А. Лечебная физическая культура при нарушениях сердечного ритма у студентов / В.А. Сорокина, В.А. Брыкина // Наука-2020. – 2021. – № 9 (54). – С. 99–105.

- Структура психолого-педагогических условий, необходимых для улучшения состояния здоровья студентов специальных медицинских групп в ходе применения унифицированных тренировочных комплексов / А.В. Зюкин и др. // Физ. культура и спорт в образоват. пространстве: инновации и перспективы развития. – 2020. – С. 226–230.

- Шаршак, М.Н. Влияние современных физкультурно-оздоровительных технологий на организм студентов при заболеваниях дыхательной системы / М.Н. Шаршак, О.В. Резенькова // Стратегии развития соврем. науки. – 2019. – С. 161–166.

- Features of physical training of students of a special medical group in the conditions of a streaming form of education / I. Yegiazaryan, A. Bogdanova, E. Imenkhoev, A. Matveev // Theory and Practice of Physical Culture. – 2022. – C. 49–52.

- Semra, A. Relationship between musculoskeletal disorders and physical inactivity in adolescents / A. Semra, B. Raikan, A. Ümmühan // Journal of Public Health. – 2019. – Vol. 27 (1). – C. 49–56.

- Shkola, A. Conceptual basic principles of the organization of lessons with the students of the special medical groups in general educational establishments / A. Shkola, T. Osiptsov, Y. Tuzov // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. – 2018. – C. 197–202.