Текстиль раннесредневековых могильников Крыма

Автор: Строков А.А., Камелина Г.А., Мамонова А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Естественнонаучные методы в археологических исследованиях

Статья в выпуске: 268, 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изучению текстиля из могильников Чуфут-Кале, Суук-Су и Скалистинский, хранящегося в Государственном историческом музее (ГИМ). В основном это мелкие фрагменты, сохранившиеся на металлических предметах, прежде всего деталях костюма. Несколько фрагментов из Суук-Су были достаточно большого размера и сохранили свою изначальную структуру, а также проколы, след от сгиба, краску, что может говорить о том, что это было какое-то текстильное изделие. Технологический анализ показал, что чаще для производства ткани использовали растительное волокно, но иногда применялась и шерсть. Все фрагменты изготовлены в одной технике - имеют Z-крутку, полотняное переплетение, плотность в среднем 14-16 нитей / кв. см. Радиоуглеродное датирование фрагмента из Суук-Су позволяет отнести этот комплекс ко второй половине VI в. Анализ соотношения изотопов стронция в этом же образце и в фоновых показателях с территории Крыма, а также результаты технологического анализа позволяют предполагать использование древними ткачами местного сырья.

Лен, шерсть, сырье, технологический анализ, соотношение изотопов 87sr/86sr, радиоуглеродное датирование

Короткий адрес: https://sciup.org/143180133

IDR: 143180133 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.268.339-356

Текст научной статьи Текстиль раннесредневековых могильников Крыма

Работа посвящена исследованию текстильных остатков из раскопок раннесредневековых могильников Крыма, хранящихся в отделе археологических памятников Государственного исторического музея. В отечественной археологии существует обширная литература, посвященная костюму раннесредневекового населения Крыма, однако вся она основана на находках металлических деталей убора (пряжки, фибулы) и бус из погребений ( Мастыкова , 2017;

1 Работа выполнена в рамках проекта РНФ № 21-18-00026 «Ресурсы и человек в эпоху бронзы-средневековья: динамика использования аридных регионов юга России».

Хайрединова , 1999; 2019) и последующей реконструкции деталей одежды. Исследования материала для пошива одежды или других текстильных изделий редки и посвящены другим эпохам ( Герцигер , 1973; Gleba, Krupa , 2012). Современные междисциплинарные методы исследования текстиля позволяют не только установить технологические особенности его изготовления, но и выявить предположительные источники сырья и время производства образца. Наша работа призвана обратить внимание исследователей раннесредневековых могильников Северного Причерноморья на такую категорию находок, как археологический текстиль.

Археологический контекст, материалы и методы

Текстильные фрагменты сохранились в коллекциях трех крымских могильников – Суук-Су, Скалистинский и Чуфут-Кале. Скалистинский могильник располагался у с. Скалистое Бахчисарайского района Крыма. В 1959–1960 гг. исследовался Е. В. Веймарном. Материал этих раскопок достаточно полно опубликован ( Веймарн, Айбабин , 1993). В ГИМ в 1966 г. поступили предметы из пяти склепов: 24а, 107, 203, 250, 421. Некрополь Чуфут-Кале был локализован на юго-западном склоне скалистого плато, где располагается одноименный пещерный город (окраина г. Бахчисарая). В 1952–1961 гг. исследовался В. В. Кропоткиным. Памятник опубликован частично – вышли лишь несколько статей, в которых приводится общая характеристика могильника и некоторые яркие находки ( Кропоткин , 1958; 1965). В Исторический музей были переданы материалы раскопок 1957, 1958, 1959 и 1961 гг. Могильник Суук-Су находился неподалеку от Гурзуфа, на территории современной Большой Ялты (в настоящее время здесь располагается международный детский центр «Артек»). В 1903, 1905 и 1907 гг. исследовался членом Императорской археологической комиссии Н. И. Репниковым. Часть находок поступила в Государственный Эрмитаж, а часть – в Государственный исторический музей. Н. И. Репников опубликовал описания всех погребений, привел рисунки, а также фотографии наиболее репрезентативных находок ( Репников , 1906; 1907).

Эти памятники являются чрезвычайно важными для археологии и истории раннесредневекового Крыма. Материалы из них использовались для построения хронологических схем и реконструкции этнической истории Крыма раннего Средневековья.

Нами были изучены коллекции из раскопок упомянутых памятников и обнаружено, что на большом количестве предметов (прежде всего металлических деталях костюма) сохранились фрагменты древнего текстиля, в том числе достаточно крупные. В данной работе использованы материалы из погребения 71 могильника Суук-Су, склепов 57, 65, 104, 107 и подбойной могилы 117 некрополя Чуфут-Кале, а также склепа 421 из Скалистинского могильника. Остановимся подробнее на датировке комплексов. Наиболее ранний из них – склеп 421 Скалистинского могильника – датируется концом IV – первой половиной V в. Погребение 71 из Суук-Су относится ко второй половине VI в. Большинство комплексов из Чуфут-Кале могут быть датированы VI–VII вв.

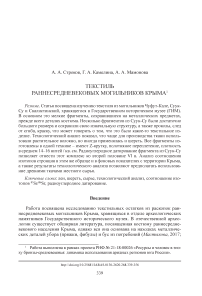

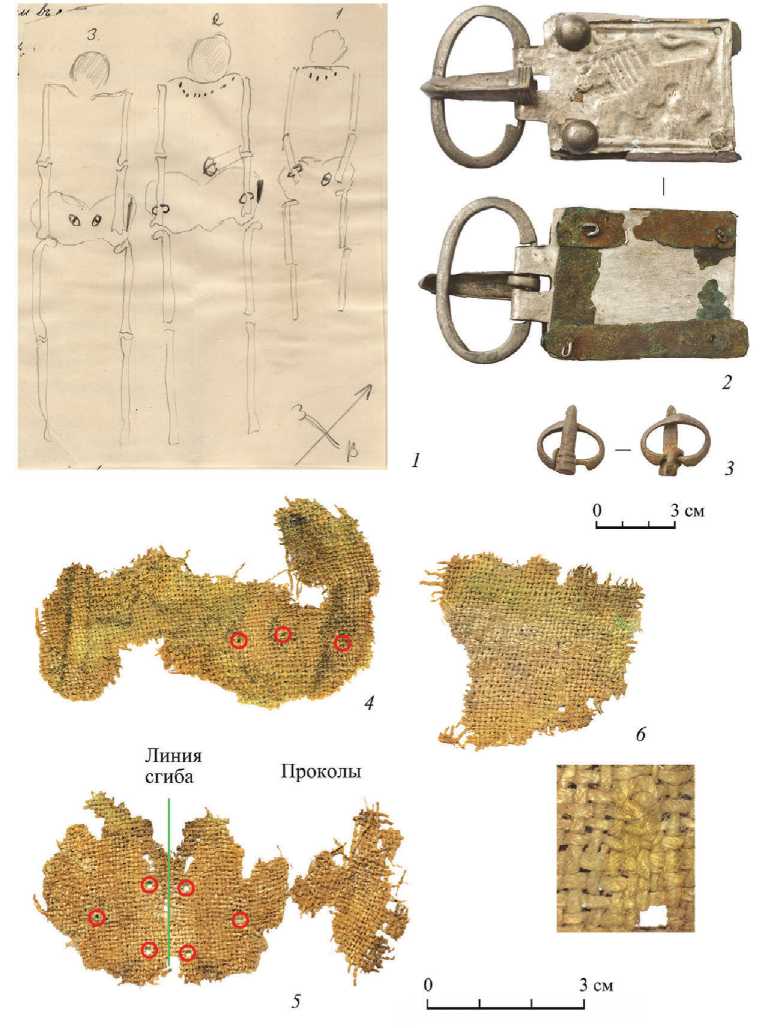

Всего нами исследовано 17 образцов. Три крупных фрагмента текстиля (6,7 × 4 см, 4,7 × 3,6 см, 3,1 × 2,2 см, обр. № 1–3) были обнаружены под серебряной пряжкой с большим прямоугольным щитком и тисненым изображением льва в погребении 71 некрополя Суук-Су ( Репников , 1906. С. 21; Камелина и др ., 2019) (рис. 1). На нижней пластине бронзовой пряжки с крестом из подбоя 117 Чуфут-Кале сохранились достаточно крупные фрагменты текстиля (3,2 × 2,4 см, обр. № 15) (рис. 2: 1 ). Еще в трех случаях следы текстиля найдены на железных пряжках (обр. № 5, 6, 10) (рис. 2: 2, 3 ). В склепе 104 из Чуфут-Кале железная трубочка (обр. № 8), которая служила деталью женского нагрудного украшения, встречающегося в раннеславянских памятниках Поднепровья ( Гавритухин, Об-ломский , 1996. С. 12. Рис. 22: 7–15 ) и в крымских могильниках типа Лучистое ( Айбабин, Хайрединова , 2008. С. 105. Табл. 121: 3 ), была почти полностью покрыта тканью (рис. 2: 4 ). В двух случаях это были следы текстиля на железных ведерковидных подвесках (склеп 421 Скалистинского могильника, обр. № 16, 17) (рис. 2: 5, 6 ). Во всех остальных случаях текстиль встречен на металлических предметах, например, на бронзовой пластинке (рис. 2: 8 ) или железных фрагментах изделий (рис. 2: 7 ), сохранность и состояние которых не позволяет говорить об их функциональном назначении (обр. № 4, 7, 9, 11–14). Еще на нескольких предметах была найдена кожа (см., например, рис. 2: 7 ) или мех.

Технологический анализ тканей проводился в отделе научной реставрации фондов Государственного исторического музея методом микроскопии в проходящем поляризованном свете при увеличении от Х40 до Х600 на поляризационном микроскопе Olympus ВХ51 при различном положении анализатора и поляризатора относительно друг друга. Для работы были приготовлены постоянные иммерсионные препараты в пихтовом бальзаме.

Как уже отмечалось выше, остатки ткани в основном сохранились на предметах из железа, вследствие чего оказались пропитаны продуктами окислов металла и частично утратили свои первоначальные морфологические характеристики. В двух случаях (из Чуфут-Кале, погр. 117, и Суук-Су, погр. 71) наиболее крупные фрагменты благодаря соседству с серебряной и бронзовой пряжками (рис. 1; 2: 1 ) имеют лучшую сохранность. Микропробы, необходимые для технологического исследования, отбирались при помощи текстильной лупы от каждого фрагмента с минимальным для него уроном. Отдельно для анализа выделялись нити основы и утка, если это позволяла сохранность фрагмента.

Отобранные образцы исследовались при помощи стереомикроскопа Hund Wiloskop в отраженном свете при увеличении от Х6,7 до Х45. Наличие крашения определялось визуально методом микроскопии. На каждом этапе работы производилась фотофиксация.

Состояние и сохранность образцов текстиля из погребения 71 могильника Суук-Су позволили провести их датирование методом AMS (выполнено в радиоуглеродной лаборатории Познанского университета им. А. Мицкевича). Для калибровки было использовано онлайн-приложение OxCal 4.4 и калибровочная кривая IntCal20 ( Reimer et al. , 2020). Радиоуглеродное датирование редко используется при исследовании «исторических» эпох, обеспеченных монетными находками и сообщениями письменных источников, поэтому нашей целью стала верификация традиционных датировок методами естественных наук.

Рис. 1. Погр. 71 могильника Суук-Су

1 – план могилы из отчета Н. И. Репникова (по: Дело Императорской археологической комиссии… Л. 60); 2 – серебряная пряжка; 3 – бронзовая пряжка; 4–6 – фрагменты текстиля (обр. № 1–3)

Рис. 2. Текстильные фрагменты из Чуфут-Кале и Скалистого

1 – подбой 117, Чуфут-Кале (обр. № 15); 2, 4, 7 – склеп 104, Чуфут-Кале (обр. № 10, 8, 9); 3, 8 – склеп 57, Чуфут-Кале (обр. № 5, 4); 5, 6 – склеп 421, Скалистое (обр. № 16, 17)

Удалось также провести исследование соотношения изотопов стронция (87Sr/86Sr) образца текстиля из Суук-Су. Подобные исследования активно применяются в разработке вопросов миграций древнего населения, а также происхождения источников органического сырья, в частности текстиля ( Шишлина и др ., 2020; Ryan et al. , 2021; Shishlina et al ., 2022). Измерения соотношения изотопов стронция в текстильном фрагменте производились в Институте геологии и геохимии им. Академика А. Н. Заварицкого Уральского отделения РАН в соответствии с методикой, используемой лабораторией ( Киселева и др ., 2019). Соотношение изотопов стронция в живых организмах и растениях зависит от геолого-химической характеристики региона, в котором они существуют. Сопоставление показателей соотношения изотопов стронция из исследуемых органических материалов с «фоновыми» показателями биодоступного стронция – прежде всего это растения, улитки (малоподвижные живые организмы), почва, вода. Для территории Крыма такие данные практически отсутствуют.

В качестве фоновых нами были использованы пока еще неопубликованные данные из могильника Харакс (Ай-Тодор), из современных Ялты, Севастополя, Бахчисарая, а также данные по храмовой гробнице в Горзувитах ( Добровольская, Мастыкова , 2020), которая располагалась в непосредственной близости от могильника Суук-Су. Также в качестве сравнительного материала использованы опубликованные данные по территории Таманского полуострова ( Свир-кина, Володин , 2020; Шишлина, Ларионова , 2013). В нашем случае в качестве «фоновых» образцов использовались раковины улиток и растения.

Результаты

Результаты технологического анализа

При изучении тканевых фрагментов были учтены следующие технологические характеристики: сырье, направление скручивания нити, вид переплетения, плотность, окрашивание. Результаты технологического анализа приведены в табл. 1.

Изученные фрагменты ткани были выполнены из волокна растительного и животного происхождения. Сырьем для большинства фрагментов (10 образцов) послужили лубяные волокна, содержащиеся в коре стеблей лубяных культур, к которым относятся лен, конопля, крапива. Из-за плохой сохранности образцов вид лубяного волокна для большинства фрагментов невозможно более точно определить, так как все они имеют сходную структуру. Только для трех фрагментов из погр. 71 могильника Суук-Су был определен вид волокна – лен. В пяти образцах, предположительно, в качестве сырья была использована шерсть (более точное определение затруднено в связи с плохой сохранностью ткани). Шерстяные фрагменты ткани сохранились на трубочках и нескольких пластинках, возможно, деталях шкатулки. В двух случаях сырье определено не было (обр. № 6, 7).

Нити основы и утка в образцах были определены как нити I порядка, выполненные с помощью Z-крутки. Это элементарные нити, полученные при прядении из растительных и животных волокон, не объединенные с еще одной нитью в единую ( Царева , 2014. С. 8).

Таблица 1. Результаты технологического анализа текстиля из раннесредневековых могильников Крыма в коллекции ГИМ

|

IS S cd К H s s H о s о о cd О Й |

W0 ’9Я I ВН ИЭ1ИН опоиь ‘ЧХЭОНХСШП |

у |

д |

О |

о |

7 |

7 |

О П4 |

П4 |

О П4 |

О |

о ? |

П4 |

П4 |

О П4 |

|||

|

КК ‘ИИКХИН ХКжэгм 9инко1ээвс1 |

7 7 О |

o' о |

in о" о |

7 о' |

О 7 О |

in о" о |

°1 о" О |

>П о" ОО о" |

о" О |

ОО о" о |

7 О |

7 о |

^ 'В |

^ 'В |

7 о" о' |

о" о |

||

|

iS о H s s s s о s о cd О Й |

WW 'ВНИЙШОХ |

ОО о" in о |

■П о" о |

о" о" |

о о о" о |

г2 о" о |

^ о" 7 о |

in о" о |

"7 7 о" |

о |

9 о |

in 7 ? 7 o' |

о" |

о" о" |

o' о |

9 о" 7 о |

9 о" o' |

|

|

S |

S S 3 |

■П 7 ОО о |

in 7 ОО о |

°1 7 ОО о |

°1 7 о о |

in 7 ^ч о |

7 |

7 |

у |

.о "s |

^ 'к |

.о "s |

о о" 7 о" |

-Н |

7 ОО о |

7 ОО o' |

||

|

с S н |

N |

N |

N |

N |

N |

N |

N |

N |

N |

N |

^ 7 |

^ 7 |

N |

N |

N |

N |

||

|

яойкйоп |

НН |

НН |

нн |

нн |

нн |

нн |

нн |

нн |

нн |

нн |

нн |

нн |

нн |

нн |

нн |

нн |

||

|

Я m R и c S 2 s И H |

о г |

ч> |

о г |

о г |

ч> |

о |

ч> |

о |

ч> |

о |

7 |

о |

7 |

о |

ч> |

|||

|

cd s о |

S о 1=5 |

S о 1=5 |

S П |

ю 7 |

ю 7 |

7 |

7 |

о о а |

||||||||||

|

у й & н У « и g & |

О 1=1 с |

О S с |

О ц с |

о ц с |

о 1=5 с |

О £ = § с |

о S н 1=5 С |

о S н 1=5 с |

||||||||||

|

И о s Й cd О к и |

и Fc: й и ё |

ОО 1=5 7 к о । СО < 1=5 ст О |

ОО 1=5 cd 7 ^ 1 О 7 к ст О |

1=5 S ^ ст О |

ОО 1=5 О С ст О |

|||||||||||||

|

)S о CL] § у у О 9 В К £ о о к |

ОО СЧ ОО 7 й |

ОО СЧ ОО 7 W |

ОО СЧ ОО 7 й |

ОО ОО с 1 W |

ОО ■о ОО с 1 W |

о чо 7 ОО с 1 W |

о 7 04 с 1 W |

о" П4 О in П4 и S |

||||||||||

|

ё; |

-Н |

СЧ |

ГП |

тГ |

in |

о |

Г- |

ОО |

||||||||||

|

)S 0) К cd У н s s н о s Й cd й |

W0 ’9Л I ВН ИЭ1ИН опоиь "ЧЮОНЮЕП |

о 04 |

О1 |

ОО 04 |

тг |

7 |

04 |

^ 'к |

04 |

О |

04 |

ОО |

04 |

04 |

ОО |

04 |

ОО |

||||

|

КК ‘ИИКХИН ХКжэгм 9инко1ээвс1 |

04 7 о |

ОО 40^ о" ОО in о" |

о" о |

1П о" о |

О |

40^ О |

^ 'к |

7 О |

04^ о" О |

40^ О |

о" О |

in о" |

о" О |

о |

ОО о" о |

ОО о" о |

о1 о" |

40^ О |

|||

|

Ж ОО Н S к S S н о S Й Cd й |

WW 'ВНИШПОЛ |

о о |

40 д о" |

д о" in 04^ о |

40 д о' |

in о" о |

in о |

О |

in о" о |

o' in о |

o' 40^ О |

40 40^ о" д о |

ОО о" in о" |

О\ in о" in О4о о |

7 о" ОО 04^ о |

О\ 40^ о" ОО in о |

О\ in о" 04 о |

о о" о |

о" in o' |

||

|

S |

S cS а |

ОО 'П o' |

ОО 'П о" |

Оу о" о |

04 7 ОО о |

°1 7 |

04^ 7 |

.О 'к |

^ 'к |

in |

in |

°\ о |

^ 'к |

7 о |

о |

40^ |

^ 'к |

О1 7 О\ о" |

^ "и |

||

|

S н |

N |

N |

N |

N |

N |

N |

N |

^ 'к |

N |

N |

N |

N |

N |

N |

N |

N |

N |

N |

|||

|

яойкйоп |

НН |

НН |

нн |

нн |

нн |

нн |

нн |

нн |

нн |

нн |

нн |

нн |

нн |

нн |

нн |

нн |

нн |

нн |

|||

|

Я m R у с 2 я 2 S И н н о >. |

о |

г^ |

о |

►>> |

о |

д |

о |

Д |

о |

►>> |

о |

д |

о |

►>> |

о |

д |

о |

д |

|||

|

cd S о m п о m |

о ОО а |

о & а |

ю I1 |

ю I1 |

о & а |

о & а |

о I1 |

о I1 |

о 7 |

||||||||||||

|

у й & н У « О ё & с |

о к ц к |

о к н ц к |

g н ц к |

О £ = § к |

о к н ц к |

о к н ц к |

g н ц к |

g ц к |

о к н о к |

||||||||||||

|

И о н В cd О к и |

ОО S нГ О |

ц Г-cd ^ •& « |

° CN О тг U о |

||||||||||||||||||

|

Ж О у О 7 В К £ О о |

04 04 О Ш 04 W |

о о Ш 04 W |

ГП о in П4 W |

04 О in 04 W |

О О\ о in 04 W |

7 о О\ о in 04 W |

7 04 in W |

1П in w |

in W |

||||||||||||

|

ё; |

04 |

о |

-Н |

04 |

m |

in |

40 |

д |

|||||||||||||

Все образцы имели полотняное переплетение. Плотность тканей составляет в среднем 12–14 нитей / кв. см. По плотности исследуемые фрагменты могут быть распределены на две группы: ткани, у которых число нитей основы больше, чем нитей утка, – обр. № 4–5, 8–11, 15, где плотность ткани основы составляет 20–28 нитей / кв. см; ткани с примерно равным количеством нитей основы и утка, так называемые сбалансированные ткани ( Орфинская , 2021. С. 38) – все остальные образцы. Следует отметить, что наибольшая плотность тканей основы отмечена для шерстяных образцов (№ 8–10) из склепа 104 могильника Чуфут-Кале.

Все указанные в табл. 1 образцы представляют собой обрывки тканей. Лишь на фрагментах текстиля из погребения 71 могильника Суук-Су сохранились следы швов в виде отверстий от иглы, подгибы и следы орнамента (рис. 1: 4–6 ). Вероятно, это элемент какого-то шитого изделия. Тем не менее ни в одном из случаев мы не можем говорить уверенно, были ли это детали одежды или какого-то другого изделия.

Результаты радиоуглеродного датирования

Возраст текстильных остатков из погр. 71 могильника Суук-Су по результатам AMS-датирования составил 1510 ± 30 BP. Результат калибровки представлен в табл 2. Согласно калиброванным датам, мы можем отнести изготовление исследуемого текстильного фрагмента ко второй половине VI в.

Таблица 2. Результаты радиоуглеродного датирования образца из погр. 71 могильника Суук-Сув радиоуглеродной лаборатории Познанского университета

|

Номер |

Образец |

Материал |

14C, BP |

cal AD (68,3 %, 1σ) |

cal AD (95,4 %, 2σ) |

|

Poz-131110 |

Фрагмент текстиля |

Лен |

1510 ± 30 |

549 (68,3 %) 596 |

440AD (2,4 %) 456 478AD (3,6 %) 496 534AD (89,5 %) 640 |

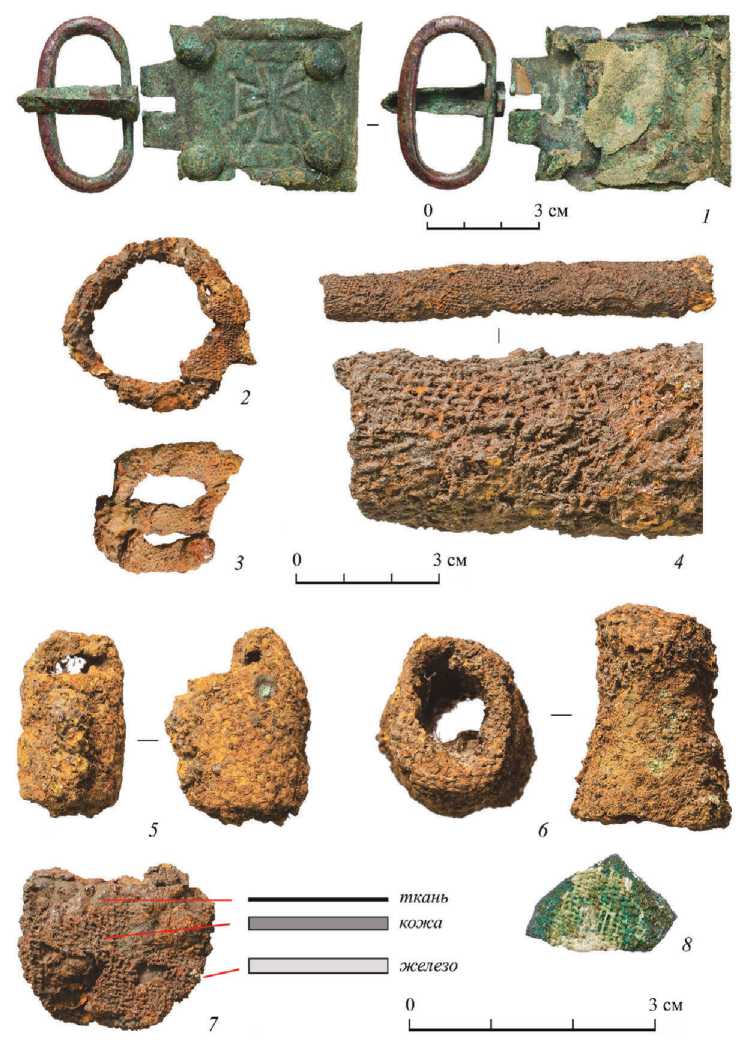

Результаты анализа соотношения изотопов стронция

Вариации отношений изотопов стронция 87Sr/86Sr во фрагменте льняной ткани из погребения 71 могильника Суук-Су: 0,709466.

На рис. 3 представлены результаты сравнения с доступными по литературе и неопубликованным фоновым образцам (растения и улитки) из разных экосистем Крыма и Тамани.

Рис. 3. График соотношения изотопов 87Sr/86Sr в образце льняного текстиля из погр. 71 могильника Суук-Су и фоновых крымских образцов

Обсуждение и выводы

В результате нашего исследования можно сделать некоторые предварительные выводы. В качестве материала для изготовления текстильных изделий использовались как растительные волокна (лен, возможно, крапива или конопля), так и волокна животного происхождения (шерсть). Преобладает растительное сырье.

Остановимся на основных результатах технологического анализа. Как уже было сказано выше, использовались нити I порядка (элементарные нити), выполненные с помощью Z-крутки. Примеры использования в ткачестве элементарных нитей известны, например, в Египте ( Орфинская , 2020. С. 66). Выбор направления витья по часовой (Z) или против часовой (S) стрелки зависит, с одной стороны, от естественного направления скручивания исходного сырья. Так, для лубяных волокон (конопли и крапивы) это Z направление. Использование крапивы и конопли как самого раннего сырья для изготовления ткани в Евразии, определило направление скручивания и для других материалов, например, льна (естественное направление – S-крутка) и шерсти ( Царева , 2010. С. 568). От направления крутки нити зависит также ее качество и прочность ( Орфинская ,

2020. С. 61). С другой стороны, выбор направления крутки тесно связан с традициями ткачества, бытующими на определенной территории и в культуре, и, как и в других ремеслах, слабо подвержен изменению. Z-крутка была преобладающей в Европе начиная с эпохи бронзы ( Bender Jшrgensen , 2012. P. 128), что органично вписывает наши образцы в европейские традиции ткачества.

Плотность тканей рассматриваемых образцов из крымских могильников сравнима с другими находками археологического текстиля Крыма ( Gleba, Krupa , 2012. Tabl. 20.2) и сопредельных территорий ( Камелина и др ., 2017. Табл. 2), а также с находками из более удаленных регионов из синхронных памятников ( Maik , 2012. S. A; Shamir , 2015. Tab. 2–4; 2016. P. 15).

Схожесть технологических характеристик фрагментов ткани (полотняное переплетение, Z-крутка, толщина нитей и плотность полотна) позволяет говорить об их производстве кругом связанных одной традицией ремесленников.

Анализ отношения изотопов стронция в текстиле из Суук-Су и сравнительный анализ с фоновыми показателями отношений изотопов стронция в местных элементах экосистем (рис. 3) позволяют высказать гипотезу о вероятном местном производстве льна. Следует отметить, что образец из Суук-Су коррелирует с современным растением из Горзувит (0,709727) – памятника, находящегося в непосредственной близости, а также с некоторыми показателями соотношения изотопов стронция в образцах улиток из Бахчисарая и Севастополя. Таким образом, можно предполагать местное, крымское происхождение льняного сырья, которое использовали древние ткачи, однако мы понимаем, что сведений на данный момент очень мало, и полученные результаты носят предварительный характер. Для дальнейшей разработки этой темы необходимо создание детальных изоскейпов вариаций соотношения изотопов стронция.

Для подтверждения этой точки зрения, к сожалению, практически отсутствуют данные палеоботаники. Все обобщающие исторические исследования, посвященные хозяйству в Северном Причерноморье, в том числе упоминающие ткачество и возможные источники поступления сырья, мало опираются на археологические данные. В основном привлекаются редкие находки семян из культурных слоев античных поселений Северного Причерноморья ( Блаватский , 1953. С. 82–83; Шелов , 1984. С. 173). Большинство этих работ носили умозрительный характер и не основывались на результатах палеоботанических исследований. Лен в хозяйственных целях использовался с эпохи неолита, однако на территории Крыма находки семян этого растения известны лишь в слоях античной Тиритаки ( Пашкевич , 2016. С. 279). Этот факт косвенно может говорить о древности его возделывания в Крыму как для производства масла, так и для получения волокон ( Зинько, Пашкевич , 2010. С. 77).

Радиоуглеродное датирование льняной ткани из погр. 71 могильника Суук-Су стало первым прямым AMS-исследованием археологического текстиля из раннесредневековых памятников Крыма. Результат интересен для абсолютной хронологической привязки рассматриваемого археологического комплекса. Остановимся более подробно на его датировке.

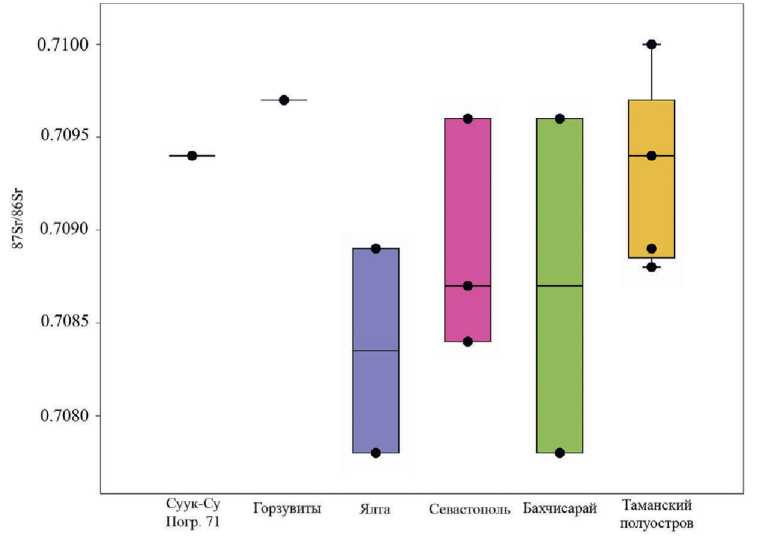

Погребение представляло собой коллективное захоронение мужчины, женщины и ребенка (определения выполнены автором раскопок Н. И. Репниковым, по инвентарю и размерам скелетов) (рис. 1:1). К хроноиндикаторам погр. 71 мы можем отнести прежде всего находки пряжек: серебряная пряжка с прямоугольным щитком с изображением льва (рис. 1: 2) из женского захоронения (под ней были обнаружены фрагменты текстиля) и небольшая бронзовая пряжка с D-образной рамкой и хоботковым язычком из детского погребении (рис. 1: 3). Эти находки позволяют отнести данный комплекс к нижнему, раннему, слою могильника Суук-Су.

Серебряные пряжки со львом на щитке относятся к варианту 6 типа пряжек с прямоугольным щитком ( Айбабин , 1990. С. 29). А. К. Амброз, А. И. Айбабин и Э. А. Хайрединова предлагали датировать их первой половиной VII в. ( Амброз , 1971. С. 116; Айбабин , 1990. С. 32; Хайрединова , 1999. С. 335). В своей последней обобщающей работе А. И. Айбабин и Э. А. Хайрединова несколько удревнили датировку этого типа – вторая половина VI – первая половина VII в. ( Айбабин, Хайрединова , 2017. Рис. 175: 7). И. П. Засецкая и А. Г. Фурасьев относят пряжки из Суук-Су ко второй половине VI в. ( Засецкая, Фурасьев , 2007. Рис. 1).

Вторая небольшая бронзовая пряжка имеет широкое распространение на территории Византии, Нижнего Подунавья и Крыма и относится к типу А9, по М. Шульце-Дёррламм, который она датирует поздним V – первой половиной VI в. ( Schulze-Dörrlamm , 2002. S. 18–20). Такую же датировку предлагает и Л. Трайкова по материалам раннесредневековых пряжек Нижнего Дуная ( Трай-кова , 2017. Кат. № 1123, 1134), а также И. П. Засецкая при анализе инвентаря керченских склепов, в частности склепа 152 1904 г. ( Засецкая , 1990. С. 41–42. Рис. 1).

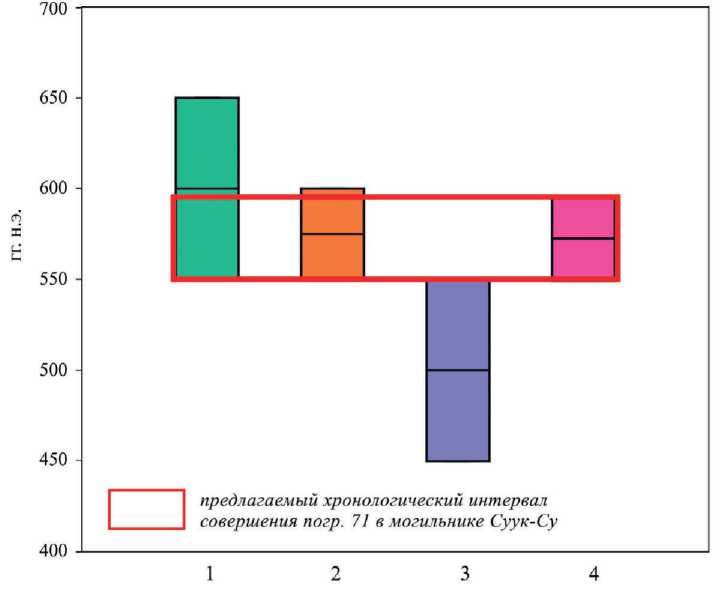

Радиоуглеродная датировка фрагментов текстиля позволяет однозначно отнести время совершения погребения к середине – второй половине VI в. (рис. 4). В данном случае мы не должны вносить какие-либо поправки на долгое бытование этих текстильных изделий и предполагать, что они попали в захоронение значительно позже их изготовления (судя по проведенному технологическому анализу, это были рядовые изделия). Судя по всему, сначала мог быть погребен ребенок (исходя из более ранней датировки небольшой бронзовой пряжки), а затем женщина, если учесть более поздние даты пряжки со львом на щитке и AMS-даты. Тем не менее интервал между совершением этих захоронений вряд ли был большим, скорее всего, эти погребения производились почти синхронно ( Родинкова , 1995. С. 77).

Таким образом, результат радиоуглеродного исследования позволил верифицировать традиционную хронологию, полученную сравнительно-типологическим методом, а также уточнить датировку погр. 71 до 50 лет. Наше исследование интересно и с методической точки зрения – оно показало, что текстиль является хорошим материалом для датировки радиоуглеродным методом применительно к памятникам эпохи поздней античности и раннего Средневековья.

Предпринятое нами предварительное исследование фрагментов текстиля из крымских могильников Чуфут-Кале, Суук-Су и Скалистое стало первым такого рода для рассматриваемой территории и эпохи. С одной стороны, оно не позволяет сделать каких-либо далекоидущих выводов о костюме и одежде раннесредневекового населения Крыма. С другой стороны, впервые были получены данные о сырье и технологиях, которые использовали древние ткачи при производстве тканей. Перспективность этого направления очевидна, однако для дальнейших исследований необходимо увеличение источниковой базы и привлечение интереса большего круга археологов.

Рис. 4. Сводная хронология погр. 71 могильника Суук-Су и его узкая датировка

1 – дата пряжки с изображением льва на щитке (по: Айбабин, Хайрединова , 2017); 2 – дата пряжки с изображением льва на щитке (по: Засецкая, Фурасьев , 2007); 3 – небольшая бронзовая пряжка с D-образной рамкой (по: Schulze-Dцrrlamm , 2009); 4 – AMS-дата (68,3 %)

Благодарности

Авторы выражают глубокую признательность О. В. Орфинской (Центр египтологических исследований РАН) за исследование текстильных фрагментов из могильника Суук-Су, а также Н. И. Шишлиной за помощь в подготовке этой статьи.

Список литературы Текстиль раннесредневековых могильников Крыма

- Айбабин А. И., 1990. Хронология могильников Крыма позднеримского и раннесредневекового времени // МАИЭТ: Таврия. C. 3–86.

- Айбабин А. И., Хайрединова Э. А., 2008. Могильник у села Лучистое. Т. I. Раскопки 1977, 1982–1984 годов. Симферополь; Керчь. 334 с.

- Айбабин А. И., Хайрединова Э. А., 2017. Крымские готы страны Дори (середина III – VII в.). Симферополь: Антиква. 366 с.

- Амброз А. К., 1971. Проблемы раннесредневековой хронологии Восточной Европы. Ч. I // СА. № 2. С. 96–123.

- Блаватский В. Д., 1953. Земледелие в античных государствах Северного Причерноморья. М.: Изд-во АН СССР. 208 с.

- Веймарн Е. В., Айбабин А. И., 1993. Скалистинский могильник. Киев: Наукова думка. 204 с.

- Гавритухин И. О., Обломский А. М., 1996. Гапоновский клад и его культурно-исторический контекст. М.: ИА РАН. 296 с.

- Герцигер Д. С., 1973. Античные ткани в собрании Эрмитажа // Памятники античного прикладного искусства / Ред. К. С. Горбунова. Л.: Аврора. С. 71–100.

- Дело Императорской археологической комиссии о раскопках Н. И. Репникова в Ялтинском и Евпаторийском уездах Таврической губернии // Научный архив ИИМК РАН. Рукописный отдел. Ф. 1. Оп. 1-1905. Д. 94.

- Добровольская М. В., Мастыкова А. В., 2020. Изотопные исследования скелетных останков людей из гробницы храма в Горзувитах: хронология, особенности питания, мобильность // КСИА. Вып. 260. С. 428–440.

- Засецкая И. П., 1990. Относительная хронология склепов позднеантичного и раннесредневекового боспорского некрополя (конец IV – начало VII в.) // АСГЭ. 30. Л. С. 97–106.

- Засецкая И. П., Фурасьев А. Г., 2007. Периодизация материалов раннего этапа могильника Суук-Су // VIII Боспорские чтения. Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Святилища и сакральные объекты / Ред. В. Н. Зинько. Керчь. С. 126–131.

- Зинько В. Н., Пашкевич Г. А., 2010. Палеоботанические материалы из ранних комплексов Тиритаки // Боспорские исследования. XXIV. Симферополь; Керчь. С. 65–83.

- Камелина Г. А., Биркина Н. А., Мамонова А. А., 2017. Текстиль в погребениях черняховской культуры в собрании Государственного исторического музея // Археологiя i давня icторiя Украïни. 1 (22). С. 249–257.

- Камелина Г. А., Мамонова А. А., Строков А. А., 2019. Новые данные о женском костюме раннесредневекового населения Крыма (по материалам могильника Суук-Су) // XX Боспорские чтения. Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Основные итоги и перспективы исследований / Ред.-сост.: В. Н. Зинько, Е. А. Зинько. Симферополь; Керчь. С. 266–271.

- Киселева Д. В., Червяковская М. В., Шишлина Н. И., 2019. Изотопный анализ стронция в современном сырье и ископаемом текстиле // Геохронология и археологическая минералогия. 6. Миасс: Южно-Уральский федер. науч. центр минералогии и геоэкологии Уральского отд. РАН. С. 25–28.

- Кропоткин В. В., 1958. Из истории средневекового Крыма (Чуфут-Кале и вопрос о локализации города Фуллы) // СА. XXVIII. С. 198–218.

- Кропоткин В. В., 1965. Могильник Чуфут-Кале в Крыму // КСИА. Вып. 100. С. 108–115.

- Мастыкова А. В., 2017. Женский костюм германского происхождения в погребальном контексте ранневизантийских городов Северного Причерноморья (V–VI вв.) // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4: История. Религиоведение. Международные отношения. Т. 22. № 5. С. 239–251.

- Орфинская О. В., 2020. Текстильные технологии Египта: формирование нити // Египет и сопредельные страны. Вып. 2. С. 60–76.

- Орфинская О. В., 2021. Текстильные технологии Египта: структура тканей // Египет и сопредельные страны. Вып. 3. С. 37–65.

- Пашкевич Г. А., 2016. Археоботанические исследования Боспора // Боспорские исследования. XXXII. Симферополь; Керчь. С. 205–299.

- Репников Н. И., 1906. Некоторые могильники области крымских готов // ИАК. 19. СПб. С. 1–80.

- Репников Н. И., 1907. Некоторые могильники области крымских готов // Записки Одесского общества истории и древностей. Т. XXVII. Одесса. С. 101–148.

- Родинкова В. Е., 1995. К вопросу о хронологии нижнего горизонта могильника Суук-Су // Древности. Харьковский историко-археологический ежегодник. Харьков: Бизнес Информ. C. 73–80.

- Свиркина Н. Г., Володин С. А., 2020. Результаты комплексного исследования кремаций I в. до н. э. – II в. н. э. из склепов Восточного некрополя Фанагории // КСИА. Вып. 260. С. 482–495.

- Трайкова Л., 2017. Коланът южно от Долен Дунав – края на III – началото на VII в. София: Национален археологически институт с музей на Българската академия на науките. 556 с.

- Хайрединова Э. А., 1999. Женский костюм с большими пряжками с христианской символикой из юго-западного Крыма // Херсонесский сборник. Вып. X. Севастополь. С. 334–348.

- Хайрединова Э. А., 2019. Женский костюм раннесредневекового населения Крыма: итоги и перспективы исследований // XX Боспорские чтения. Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Основные итоги и перспективы исследований / Ред.-сост.: В. Н. Зинько, Е. А. Зинько. Симферополь; Керчь. С. 581–588.

- Царева Е. Г., 2010. Килимы ранних кочевников Тувы и Алтая: к истории сложения и развития килимной техники в Евразии // На пути открытия цивилизации: сб. ст. к 80-летию В. И. Сарианиди / Ред.: П. М. Кожин, М. Ф. Косарев, Н. А. Дубова. СПб.: Алетейя. С. 566–591.

- Царева Е. Г., 2014. Текстильный бестиарий: роль нити в освоении сапиенсами умеренных и северных широт Евразии // Бестиарий. III. Зооморфизмы в традиционном универсуме / Отв. ред. и сост. М. А. Родионов. СПб.: Музей антропологии и этнографии РАН. С. 4–28.

- Шелов Д. Б., 1984. Ремесленное производство // Античные государства Северного Причерноморья / Отв. ред.: Г. А. Кошеленко, И. Т. Кругликова, В. С. Долгоруков. М.: Наука. С. 162–173.

- Шишлина Н. И., Ларионова Ю. О., 2013. Вариации изотопного состава стронция в образцах современных улиток юга России: первые результаты // Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. Вып. XI. Археология, краеведение, музееведение / Отв. ред. А. Б. Белинский. М.: Памятники исторической мысли. С. 159–168.

- Шишлина Н. И., Орфинская О. В., Киселева Д. В., Сурков А. В., 2020. Текстиль эпохи бронзы из курганной группы Чесменка 3 Воронежской области: технология, изотопный состав и радиоуглеродная хронология // КСИА. Вып. 260. С. 209–227.

- Bender Jørgensen L., 2012. Spinning faith // Embodied Knowledge. Historical Perspectives of Belief and Technology / Ed. by M. L. Stig Sørensen, K. Rebay-Salisbury. Oxford: Oxbow Books. P. 128–136.

- Gleba M., Krupa T., 2012. Ukraine // Textiles and Textile Production in Europe from Prehistory to AD 400 / Ed. by M. Gleba, U. Mannering. Oxford; Oakville: Oxbow Books. P. 399–425.

- Maik J., 2012. Włókiennictwo kultury wielbarskiej. Łódź: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. 231 s.

- Reimer P., Austin W., Bard E., Bayliss A., Blackwell P., Bronk Ramsey C., Butzin M., Cheng H., Edwards R., Friedrich M., Grootes P., Guilderson T., Hajdas I., Heaton T., Hogg A., Hughen K., Kromer B., Manning S., Muscheler R., Palmer J., Pearson C., van der Plicht J., Reimer R., Richards D., Scott E., Southon J., Turney C., Wacker L., Adolphi F., Büntgen U., Capano M., Fahrni S., Fogtmann-Schulz A., Friedrich R., Köhler P., Kudsk S., Miyake F., Olsen J., Reinig F., Sakamoto M., Sookdeo A., Talamo S., 2020. The IntCal20 Northern Hemisphere radiocarbon age calibration curve (0–55 cal kBP) // Radiocarbon. Vol. 62. P. 725–757.

- Ryan S. E., Dabrowski V., Dapoigny A., Gauthier C., Douville E., Tengberg M., Kerfant C., Mouton M., Desormeau X., Zazzo A., Bouchaud C., 2021. Strontium isotope evidence for a trade network between southeastern Arabia and India during Antiquity // Scientific Reports. Vol. 11. 303.

- Schulze-Dörrlamm M., 2009. Byzantinische Gürtelschnallen und Gürtelbeschläge in Römisch-Germanischen Zentralmuseum. Teil I. Die Schnallen ohne Beschläg, mit Laschenbeschläg und mit festem Beschläg des 5. bis 7. Jahrhunderts. Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums. 258 S.

- Shamir O., 2015. Egyptian and Nubian textiles from Qasr el-Yahud, 9th century AD // Textiles, tools and techniques of the 1st millennium AD from Egypt and neighbouring countries / Ed. by A. De Moor, C. Fluck, P. Linscheid. Tielt: Lannoo. P. 49–59.

- Shamir O., 2016. Textiles and Fleece from ‘En Marzev // ‘Atiqot. 86. P. 11–19.

- Shishlina N. I., Kiseleva D. V., Kuptsova L. V., Okuneva T. G., Soloshenko N. G., Shagalov E. S., Faizullin I. A., 2022. The Provenance of the Bronze Age Wool Textiles from the Western Orenburg Region (Russia) // Geoarchaeology and Archaeological Mineralogy. Cham: Springer. P. 137–150.