"Текстильная" керамика эпохи раннего железа на Ардинском городище

Автор: Патрушев В.С.

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: Археология и этнография

Статья в выпуске: 1 (36), 2017 года.

Бесплатный доступ

Дана характеристика «текстильной» керамики начала эпохи железа из Ардинского городища у д. Сенюшкино Республики Марий Эл. Цель работы - показать место керамических комплексов данного памятника среди подобных памятников Среднего Поволжья и сопоставить с комплексами других регионов. Такая задача ставится впервые. Для достижения ее были использованы банк данных «текстильной» керамики и результаты вычислений критерия Стьюдента для широкого круга материалов памятников Среднего и Верхнего Поволжья и Волго-Очья. Городище появилось в раннеананьинское время, а в древнемарийский период были сооружены дополнительные укрепления. Нижний слой включал 1047 фрагментов керамики двух групп: гладкостенной посуды с примесью толченых раковин (525 экз. - 50,14%) и посуды с ниточно-рябчатой поверхностью и примесью песка в тесте (503 экз. - 48,04%), а 19 экз. (1,82%) сочетают черты обеих групп. Сравнение «текстильной» керамики Ардинского городища с материалами дьяковской «сетчатой» посуды Щербинского городища, поселений Среднего Поочья и Костромского Поволжья показывает наибольшую близость указанной керамики с керамикой последних. Методом АМС по нагару на фрагменте «текстильной» керамики получена дата -2705+40 лет назад. Сопровождающий инвентарь (наконечники стрел, фрагменты форм для отливки бронзовых наконечников копья, тиглей и др.) не противоречит этой дате. Материалы раскопок Ардинского городища характеризуют своеобразную этнокультурную ситуацию, сложившуюся в средневолжском регионе благодаря сосуществованию восточного прикамского финно-пермского населения, использующего гладкостенную посуду, и финноязычных племен западного облика с «текстильной» керамикой.

Ардинское городище, "текстильная" керамика, начало эпохи железа, аналогии, датировка

Короткий адрес: https://sciup.org/147203784

IDR: 147203784 | УДК: 903.022 | DOI: 10.17072/2219-3111-2017-1-63-73

Текст научной статьи "Текстильная" керамика эпохи раннего железа на Ардинском городище

Племена эпохи бронзы и раннего железа с XXIV в до н.э. [ Kriiska, Lavento, Peets, 2005, р. 3, 29] до IV в [ Смирнов , 1974, с. 77–78 ], производящие так называемую текстильную керамику, сыграли огромную роль в формировании всех финноязычных народов [ Patrushev , 2000, p. 110–111]. Исследования такой керамики (в русскоязычной литературе известной также как сетчатая, псевдо-сетчатая, ложнотекстильная, ниточно-рябчатая) позволяют говорить о существовании особой этнокультурной общности на территории протяженностью от берегов Нижней и Средней Волги на востоке до Восточной Швеции на западе и шириной более 700 км [ Patrushev , 2000, fig. 24, 31].

На керамику под названием «сетчатая» впервые обратил внимание В.А. Городцов [ Городцов , 1900, с. 26; 1914, с. 96–98]. К.Ф. Мейнандер [ Meinander , 1954, с. 156–159] указывал на существование племен особого культурного круга – производящих «текстильную» керамику, сопровождающуюся в эпоху железа бронзовыми орудиями – топорами-кельтами меларского типа. Истории изучения такой керамики автором данной статьи посвящена особая работа [ Патрушев , 2016]. Большинство исследователей считают, что текстильные или сетчатые отпечатки на ней связаны с распространением своеобразных технологических приемов изготовления глиняной посуды, позволяющих уплотнить глиняную массу.

В Среднем Поволжье корни «текстильной» керамики эпохи раннего железа уходят в керамику эпохи бронзы. А.Х. Халиков отмечал, что в эпоху развитой бронзы «текстильная» керамика сопровождает керамику приказанского облика от балымско-карташихинского до маклашеевского этапов и составлял примерно половину всей керамики поселений [ Халиков , 1969, с. 240 и след.]. В настоящее время можно говорить о появлении смешанных комплексов «текстильной» керамики с луговскими и атабаевскими комплексами прикамской керамики [ Лыганов , 2014, с. 599–602]. На территории Республики Марий Эл обнаружено 32 поселения эпохи бронзы с «текстильной» керамикой, где она достигает 42% [ Патрушев , 1989, с. 26–27; Соловьев , 2000, с. 83–92].

В начале эпохи раннего железа на территорию населения, пользующегося «текстильной» керамикой и посудой прикамского облика, проникают новые группы прикамского населения анань-инской культурно-исторической общности. Эталонным памятником этого времени в Марийском Поволжье является Ардинское городище, расположенное в 17 км от Старшего Ахмыловского могильника и имеющее близкие с ним черты материальной культуры [ Патрушев ,1989, с. 61].

Памятник исследовался совместной экспедицией Марийского государственного университета и Марийского научно-исследовательского института ( Архипов, Патрушев , 1976).

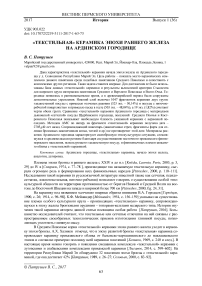

Городище расположено в 300 м к юго-востоку от д. Сенюшкино Килемарского района Республики Марий Эл и занимает мыс длиной 58 м, выступающий с запада на восток от коренной террасы речки Арды, левого притока р. Волги. Ширина заросшей лесом площадки 28–30 м. Площадь около 1600 кв. м. Высота площадки от уровня поймы речки 17–18 м. (рис. 1). С напольной стороны имеется дугообразный вал высотой около 2 м от прилегающей части площадки городища и 3,5 м от дна рва. Вал расплывчатый, а ров несколько заплывший. Вал и ров имеют ширину около 10–11 м.

Два раскопа на площадке городища и траншея шириной 2 м, перерезавшая вал и ров и расширенная за рвом (раскоп III), вскрыли площадь в 620 кв. м (рис. 1; раскоп I – 148 кв. м, II – 392, III –32, траншея – 48).

Памятник двухслойный [ Архипов, Патрушев, 1976, рис. 7–12]. Судя по стратиграфическому изучению профилей разреза вала и рва, укрепленное городище с одним валом и рвом появилось в раннеананьинское время, а в древнемарийский период были сооружены дополнительные укрепления [ Архипов, Патрушев , 1982, рис. 4–5]. Нижний слой в виде светло-серой гуммированный супеси мощностью от 10 до 75 см по склону площадки вклинивается в южных квадратах раскопа II. Материал этого слоя включает многочисленные фрагменты керамики раннеананьинского времени с примесью толченых раковин и посуды с ниточно-рябчатой поверхностью, в основном с примесью песка, кости животных, обломки орудий. На крайних западных участках по покатому склону площадки городища культурный слой представлен серой подзолистой супесью или более темной гу-мированной супесью (5–28 см).

Судя по стратиграфическим наблюдениям, в древнемарийский период площадка городища разравнивалась, и культурный слой раннеананьинского времени оказался по краю площадки городища или же по его склонам ( Архипов, Патрушев , 1976, рис. 5–8). В юго-западной части раскопа II наиболее мощный культурный слой выявлен по склону площадки городища. Под дерном и поддерновым серым подзолом (8–10 см) находились слой темно-серой супеси (40–75 см), иногда прослойки зольных включений (10–40 см) и слой гуммированного темного песка мощностью 10—50 см. Находки главным образом раннеананьинского времени (кроме единичных фрагментов в западной части древнемарийской керамики на глубине 15—22 см) обнаружены во всех указанных слоях, но наиболее многочисленные – в нетронутых в древнемарийский период зольных пятнах и нижней части слоя темной супеси ( Архипов, Патрушев , 1982, рис. 9–12).

К раннеананьинскому времени относится 1047 фрагментов посуды (коллекции Археологического музея Марийского государственного университета, шифр АГ/75). По фактуре теста и обработке поверхности все находки делятся на три группы.

Сосуды первой группы изготовлены из глины с примесью толченых раковин и имеют заглаженную поверхность (рис. 2; 525 фрагментов — 50,14%). Характеристика данной группы посуды дана автором в предыдущих публикациях [ Архипов, Патрушев , 1982; Патрушев , 1971, гл. 2; 1984, с. 175–177]. По всем признакам данная группа наряду с посудой синхронных поселений Марийского Поволжья близка к керамике прикамского облика ананьинской культурно-исторической общности [ Халиков, 1962, с. 148–151; Патрушев , 1971, гл. 2; 1984, с. 175–177].

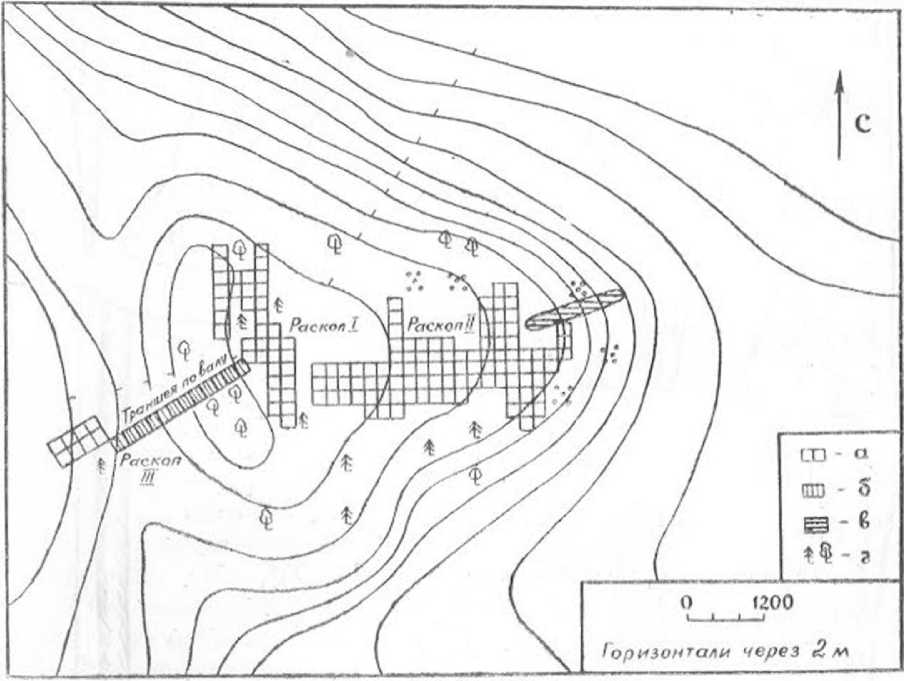

Ко второй группе относятся сосуды с «текстильными» отпечатками на внешней поверхности и примесью песка или дресвы в тесте (503 фрагмента – 48,92%; рис. 4-6,7 ,1, 3 – 6, 8 ). Третью группу образуют сосуды, сочетающие черты двух первых групп, т.е. изготовленные из глины с примесью толченых раковин и имеющие «текстильные» отпечатки или же содержащие в тесте примесь песка, но орнаментированные характерными для первой группы узорами (19 экз. – 1,84%; рис. 13, 2, 7 ).

Такие же группы выделены в керамических комплексах раннеананьинского времени на ряде поселений Марийского Поволжья – Копаньском, Сиухинском, Токаревском и Малахайских селище и городище [Халиков, 1962, с. 142 и след.; Патрушев, 1971, гл. 2]. Оговоримся, что на поселениях Марийского Поволжья в группе прикамской керамики шнуровая и гребенчато-шнуровая посуда стратиграфически не выделяется, хотя это обычное явление в Татарском Поволжье и устьевых районах р. Камы [Марков, 1997].

По сравнению с керамикой прикамского облика черепки плотные и прочные, хорошего обжига. Толщина стенок обычно колеблется от 4 до 7 мм. По венчикам (48 экз.) и одному округлому днищу в группе «текстильной» керамики выделено 49 сосудов. Посуда в основном с примесью песка в тесте (44 экз.). Четыре фрагмента содержали в глине примесь толченых раковин, а 1 – мелкий кварцит. В основном сосуды небольшие, диаметром горла от 13 до 20 см (26 экз.). Пятнадцать сосудов диаметром горла от 21 до 25 см. Лишь у 4 сосудов диаметр горла колеблется от 26 до 29 см.

Наиболее многочисленны сосуды с закрытым горлом, плавно переходящим в слабо выпуклое тулово (39 экз.). Пять сосудов имеют прямое горло, плавно переходящее в тулово. Два сосуда с отогнутым горлом, более резко переходящим в слабо выпуклое тулово. Лишь 1 сосуд имеет форму открытой чаши. Края венчиков в преобладающем большинстве случаев округлые (30 экз.), реже они имеют прямой срез (2 экз.). У 7 фрагментов у края венчиков есть наплыв с внешней стороны, у 3 – приостренная форма и у 3 – валикообразная. Края венчиков, кроме 4 фрагментов, орнаментированы оттисками зубчатого штампа или, реже, нарезками. В обоих случаях они имеют вид коротких косых линий. В 4 случаях края венчиков покрывают «текстильные» отпечатки.

Орнамент сосудов, нанесенный обычно по горлу, не отличается разнообразием и довольно прост (рис. 3–7). Это горизонтальные в один или два ряда «неправильные» (с рваными краями) ямки (20 экз.), круглые ямки (10 экз.), реже – беспорядочно расположенные по горлу и верхней части тулова клиновидные ямки (2 экз.). В 4 случаях встретились сочетание горизонтальных рядов круглых (вверху) и «неправильных» (внизу) ямок и между ними тройной ряд зигзагов из коротких оттисков зубчатого штампа. На 2 фрагментах узор включает горизонтальные оттиски шнура в сочетании с косыми короткими оттисками зубчатого штампа или горизонтальными рядами клиновидных вдавлений.

В орнаментации стенок сосудов также преобладают узоры из ямок. В целом распространение вариантов орнамента сосудов (согласно инструментария исследований такой керамики) [ Патрушев , 1989, рис.16, прил. 1, п. 8] на фрагментарном уровне представлено в процентах от общего числа орнаментированных сосудов следующим образом: варианты 1–8 (узоры из «неправильных» ямок, чаще с рваными краями) – 71,01%; варианты 9–17 (обычно из круглых ямок) – 21,3, варианты 18–24 (основной узор – жемчужины, в одном случае в сочетании с рядом круглых ямок и двумя рядами косых оттисков зубчатого штампа, в другом – в сочетании с круглыми ямками) – 0,59, варианты 25–33 (клиновидные или треугольные вдавления) – 1,77; варианты 43–50 (узоры из горизонтальных рядов в виде зигзага или косых оттисков зубчатого штампа) – 0,59, варианты 51—64 (узоры из оттисков зубчатого штампа в сочетании с различными ямками или жемчужинами) – 2,97, варианты 74–90 (сочетание оттисков шнура с разными ямками и оттисками зубчатого штампа) – 1,77 [ Патрушев , 1989, рис.16, прил. 1, п. 8]. Варианты 34–42, 65—73 на Ардинском городище отсутствуют. Обращает на себя внимание почти полное отсутствие многозонных узоров, в которых сочетаются различных элементы, подобно орнаментации «текстильной» керамики на памятниках эпохи раннего железа Костромского Поволжья [ Патрушев , 1989, табл. 5].

На внешней поверхности 34 из 49 сосудов имеются рябчатые («сетчатые») отпечатки, 9 – ниточные (собственно текстильные) и 6 – хаотично расположенные ниточные в сочетании с рябчаты-ми отпечатками. С целью более полной характеристики отпечатков на поверхности сосудов считаем целесообразным привлечь весь комплекс «текстильной» керамики Ардинского поселения, т.е. проанализировать ее на фрагментарном уровне, как это принято при характеристике многочисленных комплексов [ Патрушев , 1989].

По технологическим особенностям «текстильные» оттиски могут быть двух типов, выделенных Б.А. Фоломеевым [1975, с. 154–165] при характеристике керамики поселения Тюков городок. Автором данной работы значительно расширены варианты отпечатков.

Тип I – ниточные отпечатки (144 экз. – 28,6% от общего числа «текстильной» керамики). Выделены следующие варианты их: 1) ниточные хаотичные (108 экз.), 2) ниточные параллельные редкие (7), 3) ниточные параллельные, близко расположенные (8), 4) ниточные прерывистые (5), 5) ниточные, нанесенные намотанной на палочку веревочкой (7), 6) сочетание хаотичных и параллельных редких ниточных (5), 7) сочетание хаотичных и параллельных близко расположенных ни- точных (1), 8) сочетание ниточных хаотичных и нанесенных намотанной на палочку веревочкой (9).

Тип II – с рябчатой поверхностью (359 экз. – 71,3%). Б.А. Фоломеевым в данном типе выделено четыре варианта отпечатков. Однако характер отпечатков на сосудах Ардинского городища заставляет несколько дополнить его типологию. Без изменения могут быть оставлены лишь варианты 2–4 (в классификации автора варианты 9–11). Мелкие подквадратные рябчатые оттиски (по Б.А. Фоломееву 1 вариант) в наших материалах отсутствуют.

Остальные варианты отпечатков на посуде «текстильной» керамики Ардинского городища (согласно инструментарию исследований текстильной керамики) [ Патрушев , 1989, прил. 1, с. 89– 90, п. 7] следующие: 9) рябчатые изогнутые дуговидные ячейки (15 экз.), ряды круглых, в одном случае клиновидных, а в другом – беспорядочно расположенных в верхней части круглых ямок; 10) рябчатые овальные ячейки (41), 10 сосудов украшены ямками; 11) рябчатые клиновидные ячейки, напоминающие скорее всего ямки, образованные при сглаживании прямоугольных вдавлений (4), 12) рябчатые линзевидные ячейки (рябчатые оттиски, имитирующие параллельные ряды веревочек, но нанесенные, скорее всего, ударами колотушек, возможно, по рубцовой коже, и наполовину заглаженные (43). Такие же следы можно наблюдать на фрагменте сосуда из городища Графская гора [ Бобринский , 1978, рис. 80, 1]. Шесть фрагментов данного варианта украшены круглыми (5) или клиновидными ямками; 13) рябчатые прямоугольные и ромбические ячейки (22); 14) рябчатые бороздки с неровными краями (2); 15) рябчатые отпечатки в виде наколов срезанным пучком травы (22); 16) рябчатые в виде «дождя» (34); 17) рябчатые дуговидные и овальные ячейки (9); 18) рябча-тые дуговидные и клиновидные ячейки (1); 19 – 22 варианты на памятнике отсутствуют; 23) бороздки и овальные ячейки (1); 24) «дождь» поверх дуговидных ячеек (5); 25) «дождь» и бороздки (2); 26) ниточные хаотичные и рябчатые клиновидные отпечатки (11); 27) ниточные хаотичные и рябчатые треугольные отпечатки (1); 28) ниточные хаотичные и рябчатые в виде «дождя» (53); 29) ниточные хаотичные и рябчатые овальные (15); 30) ниточные хаотичные отпечатки и бороздки (10); 31) штрихи в виде мелких параллельных линий в сочетании с ниточными хаотичными отпечатками (1). Данный фрагмент, не характерный для районов к востоку от Средней Волги, имеет в тесте примесь органических остатков и украшен рядом ямок.

Отметим также 2 гладкостенных сосуда с примесью песка в тесте без орнамента.

По структуре, обработке поверхности, форме и орнаментации вся указанная посуда имеет аналоги в «сетчатой» керамике дьяковской культуры. Для сравнения обратимся к материалам нижнего слоя Щербинского городища [ Розенфельдт , 1974, с. 90-197].

Прежде всего сходство керамики наблюдается в характерных приемах нанесения «сетки». На посуде Щербинского городища фрагменты «сетчатой» керамики составляют 33% от общего числа их в нижнем слое (VIII–VII–IV вв. до н. э.) [ Розенфельдт , 1974, с. 183, табл. 2]. Остальные находки отнесены к штрихованной, гладкостенной и рогожной керамике, а также к посуде с лощеной или подлощеной поверхностью. Для обработки поверхности в VIII–VI вв. до н э. характерны отпечатки в виде оттисков шнура с разным наклоном нитей. Сосуды с такой обработкой поверхности на Ар-динском городище составляют 16,65%. Следует оговориться, что четкие ровные оттиски тонких веревочек параллельными рядами на значительной площади сосудов вряд ли могли получиться в случае использования мягкой ткани [Розенфельдт, 1974, с. 152]; возможно, это следы ударов колотушки или прокатывания палки с намотанными на нее веревочками. На керамике Щербинского городища, в ранних горизонтах, незначительное место занимают «рябчатые» отпечатки. Они преобладают на сосудах Ардинского поселения (83,35%). На последнем, напомним, найден всего 1 фрагмент штрихованной керамики, а в материалах нижнего горизонта первого слоя Щербинского городища такая посуда вместе с гладкостенной западного облика составляет 46,4% от всей керамики [ Розенфельдт , 1974, табл. 3].

Отмеченная близость «текстильной» посуды двух поселений, очевидно, результат ее развития от общей родственной основы – населения с текстильной керамикой. Однако под влиянием разного окружения на разных территориях появляются новые черты посуды. Об этом свидетельствует и сравнение форм: сосуды Щербинского городища плоскодонные, Ардинского, за единичным исключением, круглодонные. В орнаментации «сетчатой» керамики западных областей господствует гребенчатый штамп (81%); на Ардинском городище такой орнамент в чистом виде встретился на 1 фрагменте (0,59%). Следует отметить также большой процент (92,31) посуды с ямчатым орнаментом (вместе «неправильные» и круглые ямки) на Ардинском городище; на Щербинском городище такая керамика составляет всего 9% [Розенфельдт, 1974, табл. 2].

Еще в большей мере «текстильная» керамика Ардинского городища отличается от посуды городецких поселений, где преобладают плоскодонные сосуды с «рогожной» обработкой поверхности [ Смирнов, Трубникова , 1965, табл. 6–8]. Глубокие прямоугольные отпечатки, близкие к рогожным, но нанесенные зубчатым штампом, встретились всего на 2 фрагментах посуды Ардинско-го городища.

Ардинская «текстильная» керамика имеет больше общих черт с керамикой эпохи бронзы – начала железного века в бассейне Средней Оки (Тюков городок, Фефелов Бор I и др.) [ Фоломеев , 1975, с. 157 и след.], чем с синхронными комплексами дьяковского и городецкого облика [ Патрушев , 1984, с. 183].

Таким образом, ни дьяковская, ни городецкая «сетчатая» посуда не могла быть основой для «текстильной» керамики Марийского Поволжья. Гораздо ближе к ним в этом отношении керамические комплексы поселений Костромского Поволжья. Интерес представляет сопоставление «текстильной» керамики Марийского Поволжья и комплексов поселений Костромского Поволжья (Борань, Станок II, Шунга, Ватажка) [ Патрушев , 1989, табл. 4–6, с. 62–63]. Близость их проявляется как в обработке поверхности [ Патрушев , 1989а, рис. 68, 1 , 3, 6–11, 14; Гурина , 1963, рис. 12, 15; 32, 10, 20; 39, 11, 14, 18; 41, 6; 48, 15 ], так и в орнаментации [ Патрушев , 1989а, рис. 68, 1, 7 – 9, 14, 15; Гурина , 1963, рис. 13, 12 –14, 1 ;32, 5; 52, 4, 6 ] и в какой-то мере в форме сосудов [ Гурина , 1963, рис. 45, 47]. Однако следует отметить некоторые расхождения в датах сравниваемых комплексов. Правда, даты поселений Костромского Поволжья, очевидно, требуют некоторой корректировки. Так, Ватажка датирована серединой – концом 1 тыс. до н.э, или даже началом первых двух веков нашей эры [ Гурина , 1963, с. 85 и сл.]. Хотя вряд ли в целом единые керамические комплексы следует датировать так широко. А форма кельта, отлитого в найденной на данном поселении литейной форме [ Гурина , 1963, рис. 57], не может относиться ко времени позже конца VI вв. до н. э., так как данный тип изделий в это время полностью исчезает. По форме кельт близок к поздним кельтам Старшего Ахмыловского могильника [Патрушев, 1984, рис. 36, 37, 42 ].

Датировка комплексов «текстильной» керамики Ардинского городища облегчается благодаря исследованиям в лаборатории датирования Университета Хельсинки под руководством профессора Хогне Юнгнера образцов нагара, взятых профессором этого же университета Микой Лавенто в Археологическом музее Марийского государственного университета. Методом акселерационной масс-спектрометрии (АМС) получена дата –2705 + 40 лет назад [ Лавенто, Патрушев , 2015, табл. 1].

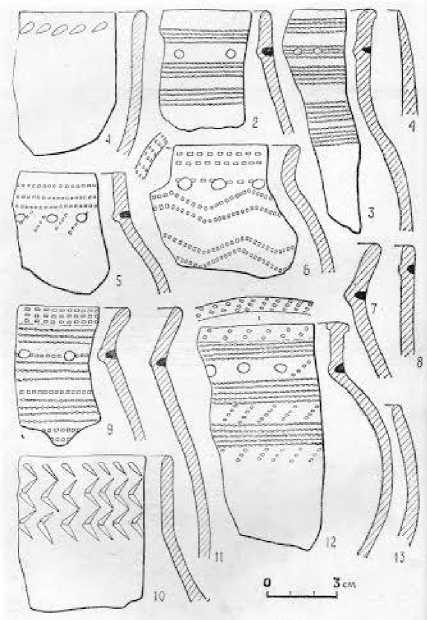

Такая датировка не противоречит датам сопровождающего инвентаря. В нижнем слое Ар-динского городища вместе с керамикой раннеананьинского времени найдены характерные для Старшего Ахмыловского могильника Марийского Поволжья VIII – VI вв до н.э. предметы: оселки (рис. 7, 9,11 ) ; железный нож с дуговидной спинкой (рис. 7, 7 ), в классификации автора аналогичный типу А IV 2 и датированный VII в. до н.э. [ Патрушев , 1984, с. 100, рис. 49], кремневый черешковый наконечник стрелы с подтреугольным пером (рис. 7, 8 ), в схеме развития отнесенный к началу VII в до н.э. [ Патрушев , 1984, с. 89, рис. 42,IV]; костяной наконечник стрелы треугольной формы (рис. 7, 3 ). Обнаружены также фрагмент литейной формы для получения полосок дуговидной в сечении формы (рис.7, 13 ) и неизвестного массивного предмета (возможно, это часть нижней части пера бронзового наконечника копья; рис.7, 12 ). Отсюда же происходят фрагменты глиняных тиглей (рис. 8, 4 – 6 ), по форме близкие к находкам из погребений 429 и 683, датированные первой стадией развития могильника: концом VIII – первой половиной VII в. до н.э. [ Патрушев , 1984, рис. 34, 6,8 ; с. 212, 213]; фрагмент лопатки животного с вырезанными знаками (тамгой ?) в виде двойных ломаных линий (рис. 7 ,10); фрагменты медной пронизки с резными узорами из треугольников (рис. 7,1) фрагмент пластины с расплющенным концом (возможно, конец гривны; рис. 7, 2 ) .

Особый интерес представляют крупные обломки каменной литейной формы для отливки бронзовых наконечников (рис. 8), аналогичных изделиям Старшего Ахмыловского могильника. По форме и елочным узорам наконечник на литейной форме наиболее близок к находке из погребения 125 указанного могильника, отнесенного ко второй стадии развития на основе исследования взаи-мовстречаемости находок погребальных комплексов: второй половине VII – началу VI в. до н.э. [Патрушев, 1984, с. 129–130, 214, рис.14.II А3, табл.XI, прил. 2]. Данная датировка не противоречит и датам близких по форме наконечников в южных регионах [Патрушев, 1984 рис. 53, Б, III]. А форма бронзового наконечника аналогичной формы, только без узоров, на Северном Кавказе уже встречается в комплексах IX – первой половины VII в. до н.э. (Николаевский могильник) [Тере-ножкин, 1976, с. 144, 195, рис. 84, 20].

В связи с пересмотром хронологии начала эпохи железа в Волго-Камье комплексы с подобными наконечниками могут быть датированы более ранним временем. В частности, только отсутствием узоров отличается наконечник из погребения 97 могильника Мурзихинский II, датированного по радиоуглеродному методу временем 2830 + 40 лет назад [ Кузьминых, Чижевский, 2014, с. 107, рис. 1, 10 ]. С.В. Кузьминых и А.А. Чижевский подобный наконечник относят к первому этапу раннего периода ананьинской культурно-исторической общности: IX – середине VIII в. до н.э. [Там же, с. 107]. Однако более приемлемой нам представляется дата, полученная на основе изучения нагара на фрагменте «текстильной» керамики и не противоречащая датировке комплексов Старшего Ахмылова, близких к формам находок на Ардинском городище.

Рис. 1. План Ардинского городища: а – раскопки, б – траншея, в – поздняя яма, г – деревья

«Текстильная» керамика Ардинского городища имеет аналоги в комплексах такой посуды не только в эпоху раннего железа Марийского Поволжья, но и в эпоху бронзы. Судя по результатам применения критерия Стьюдента с целью установления сходства и различия археологических материалов по сумме признаков (форма, поверхность, орнамент), комплексы Ардинского городища ближе всего к «текстильной» посуде Кокшайского поселения 4 в Марийском Поволжье (расчетное значение 0,02 при табличном значении 1, 99) [ Патрушев , 1989, табл. 6]. По обработке поверхности расчетное значение двух указанных памятников составляет 0,74. По форме и орнаментации они также близки к посуде с «текстильными» отпечатками других поселений эпохи бронзы в марийском крае – Ахмыловского, Сосновой Гривы, Сосновой Гривы 3 и Базы Отдыха 2 [ Патрушев , 1989, с. 67–73, табл. 6].

Таким образом, материалы раскопок Ардинского городища позволяют характеризовать своеобразную этнокультурную ситуацию, сложившуюся в средневолжском регионе с начала эпохи бронзы до н.э. до начала эпохи с XIV в. до н.э. до VIII в. железа благодаря сосуществованию прикамского населения и племен, производящих «текстильную» керамику.

Рис. 2. Ардинское городище. Керамика ананьинской культурно-исторической общности из нижнего слоя раскопа II (шифр АГ-75; по кн. [Патрушев, 1984, рис. 66]

Рис. 3. Ардинское городище. «Текстильная» керамика из нижнего слоя с шифрами: 1 – АГ-75/15, 2 – АГ-75/10, 3 – АГ-75/48, 4 – АГ-75/362, 5 – АГ-75/120, 6 – АГ-75/412, 7 – АГ-75/118.8 – АГ-75/417

Рис. 4.Ардинское городище. Ананьинская (2) и «текстильная» керамика из нижнего слоя с шифрами: 1 – АГ-75/75, 2 –

АГ-75/814, 3 – АГ-75/402, 4 – АГ-75/163, 5 – АГ-75/74, 6 –

АГ-75/119, 7 – АГ-75/317, 8 – АГ-75/364, 9 – АГ-75/363

Рис. 5. Ардинское городище. «Текстильная» керамика из нижнего слоя с шифрами: 1 – АГ-75/178, 2 - АГ-75/68, 3 -АГ-75/73, 4 - АГ-75/185, 5 - АГ-75/306, 6 - АГ-75/76, 7 -АГ-75/266.

Рис. 6. Ардинское городище. «Текстильная» (1, 3–6, 8) и смешанная (2, 7) керамика из нижнего слоя с шифрами: 1 – АГ-75/330, 2 – АГ-75/252, 3 – АГ-75/249, 4 – АГ-75/24, 5 –

АГ-75/432, 6 – АГ-75/270, 7 – АГ-75/67, 8 – АГ-75/358

Рис. 7. Ардинское городище. Бронзовые (1–2), костяные (3,10), глиняные (4–6, 12), железное (7) и каменные (8–9, 11, 13) изделия из нижнего слоя

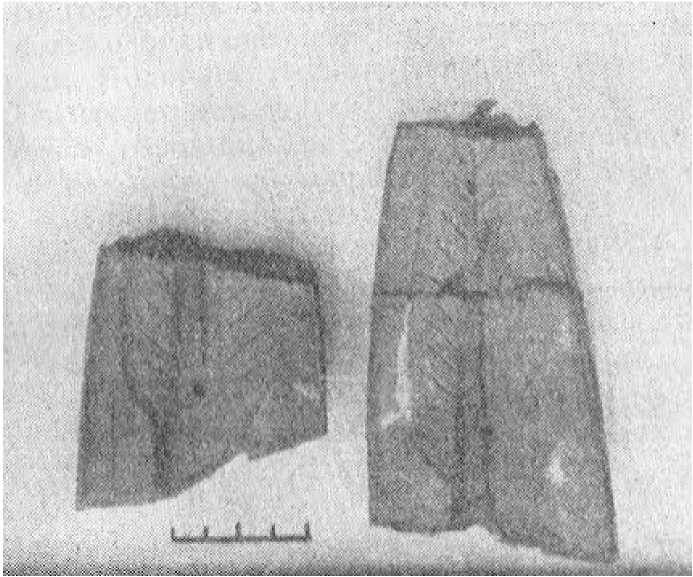

Рис. 8. Ардинское городище. Фрагменты каменной литейной формы из нижнего слоя раскопа II

Список литературы "Текстильная" керамика эпохи раннего железа на Ардинском городище

- Архипов Г.А., Патрушев В.С. Отчет о раскопках Ардинского городища в 1975 г.//Архив ИА РАН,Р -1, № 5866. Йошкар-Ола, 1976

- Архипов Г.А., Патрушев В.С. Ардинское городище//Археология и этнография марийского края. Йошкар-Ола: Марийское книж. изд-во, 1982. Вып. 6. С. 53-62

- Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы. М.: Наука, 1978. 275 с

- Городцов В.А. Отчет об археологических исследованиях в долине реки Оки в 1897 г.//Древности. М., 1900. Т. 17. С.26

- Городцов В.А. Культуры бронзовой эпохи в Средней России//Отчет Рос. ист. музея за 1914 г. М., 1914. С. 6-129

- Гурина Н.Н. Памятники эпохи бронзы и раннего железа в Костромском Поволжье (по материалам Горьковской экспедиции)//МИА. М.: Наука, 1963. № 110. С. 85-204

- Кузьминых С.В., Чижевский А.А. Хронология раннего периода ананьинской культурно-исторической области//Поволжская археология. Казань: Фэн, 2014. № 3 (9). С. 104-137

- Лавенто М., Патрушев В. Развитие и хронология текстильной керамики в Среднем и Верхнем Поволжье: критический взгляд на условно принятые С14-даты, АМС-датирование и типологическую хронологию//Поволжская археология. Казань: Изд-во «Фэн» АН РТ, 2015. № 2. С. 160-188

- Лыганов А.В. К проблеме выделения культур первой фазы позднего бронзового века Волго-Камья//Труды IV (ХХ) Всерос. археол. съезда в Казани. Казань: Отечество, 2014. Т. I. С. 599-602

- Марков В.Н. Нижнее Прикамье в ананьинскую эпоху (Об этнокультурных компонентах ананьинской общности)//Археология евразийских степей. Казань, 2007. Вып. 4. 136 с

- Патрушев В.С. Марийско-Чувашское Поволжье в эпоху раннего железа (VIII-VI вв. до н.э.): Дис.... канд. ист. наук. -Казань. 1971. 222 с

- Патрушев В.С. Марийский край в VII-VI вв. до н.э. Йошкар-Ола: Марийское кн. изд-во, 1984. 231 с

- Патрушев В.С. У истоков волжских финнов. Йошкар-Ола: Марийское кн. изд-во, 1989. 124 с

- Патрушев В.С. Археологические памятники с «текстильной» керамикой: итоги и перспективы исследований//Поволжская археология. 2016. № 3. Казань. С. 194-224

- Розенфельдт И.Г. Керамика дьяковской культуры//Дьяковская культура. М.: Наука, 1974. С. 90-197

- Смирнов А.П., Трубникова Н.В. Городецкая культура//САИ. М.: Наука, 1965. Вып. Д -1-14. 97 с

- Смирнов К.А. Дьяковская культура. Материальная культура городищ междуречья Оки и Волги//Дьяковская культура. М.: Наука, 1974. С. 70-87

- Соловьев Б.С. Бронзовый век Марийского Поволжья//Труды МАЭ. Йошкар-Ола: Изд-во Марийского гос. ун-та, 2000. Т. 6. 264 с

- Тереножкин А.И. Киммерийцы. Киев: Наукова думка, 1976. 196 с

- Фоломеев Б.А. Тюков городок//СА. М., 1975. № 1. С. 154-170

- Халиков А. X. Очерки истории населения марийского края в эпоху раннего железа//Труды Марийской археол. экспедиции. Йошкар-Ола: Марийское кн. изд-во, 1962. Т. 2. С. 7-187

- Халиков А.Х. Древняя история Среднего Поволжья. М.: Наука, 1969

- Kriiska A., Lavento M., Peets J. New AMS-dates of the Neolithic and Bronze Age Ceramics in Estonia: preliminary results and interpretation//Estonian Journal of Archaeology. Tartu, 2005. Vol. 9, N 1. P. 3-31

- Meinander С. F. Die Bronzezeit Finnlands//Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja. Helsinki,1954. N 54. P.156-159

- Patrushev V. The Early History of the Finno-Ugric Peoples of European Russia//Studia archaeologica Fenno-Ugrica. 1. Oulu: Sokietas Historiae Finno-Ugricae, 2000. 239 p