Текстологические особенности майских чтений Стишного Пролога XV-XVII веков

Автор: Щеглова Ольга Георгиевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Четий сборник как феномен литературной культуры русского средневековья

Статья в выпуске: 8 т.10, 2011 года.

Бесплатный доступ

Данная статья продолжает серию статей, представляющих результаты текстологического исследования списков Стишного Пролога XV-XVII вв., рассматриваются особенности состава майских чтений исследуемых списков.

Стишной пролог, майские чтения, текстология

Короткий адрес: https://sciup.org/14737601

IDR: 14737601 | УДК: 811.161.1.09+002.2(=163.1)(091)

Текст научной статьи Текстологические особенности майских чтений Стишного Пролога XV-XVII веков

Стишной Пролог – древнерусский четий сборник [Щеглова, 2008; 2009а; 2009б], содержащий памяти святым, церковным событиям и христианским праздникам, а также краткие жития святых, тексты нравоучительного характера, слова отцов Церкви, расположенные по дням древнерусского года. Проложные статьи предварялись в Стишном Прологе двустишиями, освещающими тему данной статьи, отсюда и название Стишной Пролог в отличие от Пролога простого, нестишного.

Стишной Пролог использовался на Руси в качестве книги для назидательного чтения в монастырях и в домашнем кругу в течение четырех веков, с XIV по XVII. Наряду с Прологом Стишной Пролог (далее – СП) является широко распространенным на Руси памятником письменности (более 60 списков СП сентябрьской половины было исследовано Л. П. Жуковской [1983] и более 30 списков мартовской половины года дополнительно изучено нами).

Ранее нами был проанализирован состав исследуемых списков СП, который строился на основе сопоставления всех чтений мартовского полугодия [Щеглова, 2009б]. В результате было выявлено 5 групп списков:

Хутынская, Южнославянская, Синодская, Троице-Сергиевская, Устюжская.

Целью данной статьи является детальное представление результатов текстологического анализа состава и содержания майских чтений списков СП XV–XVII вв. и определение генетических отношений списков на основе майских чтений.

Своевременность предпринятого исследования определяется тем обстоятельством, что Стишной Пролог мартовской половины в текстологическом отношении практически не изучен. Ранняя история Стишного Пролога по спискам XIV–XV вв. была предметом изучения болгарского исследователя Г. Петкова, который, в частности, выделил две русских редакции Стишного Пролога (Московскую и Новгородскую) [Петков, 2000]. Вопросы присоединения к СП учительной части рассматривались А. А. Тури-ловым, который справедливо заметил, что пополнение СП назидательными чтениями происходило на Руси в течение XV–XVI вв. неоднократно [Турилов, 2006. С. 73], что подтверждается и нашими исследованиями [Злыгостьева (Щеглова), 2000; Щеглова 2009а; 2009б]. Но в целом история Стишно-го Пролога на Руси требует дальнейшего более глубокого изучения, в частности вопросы, связанные с существованием и развитием СП на Руси, определением времени и мест переработки его древнерусскими книжниками, пополнением его нравоучительной части, соответствием греческому оригиналу. Решение этих вопросов истории СП в конечном счете могло бы привести к важному для науки критическому изданию текста этого памятника.

Текстологический анализ был основан на тридцати пяти исследуемых списках майского раздела СП. Проведя классификацию чтений, мы выделили следующие типы текстов, читающихся на определенный день месяца: памяти святым и памятным датам (со стихами и без стихов), краткие жития святых (со стихами и без стихов), нравоучительные сказания, слова отцов Церкви. Детальное постатейное сопоставление состава майских чтений разных списков СП позволило заметить, что различия в помесячном составе списков могут заключаться в количестве памятей и нравоучительных слов, в их последовательности на один день, в наличии или отсутствии отдельных памятей и нравоучительных слов, в нахождении одних и тех же чтений под разными числами в разных рукописях.

Представляется логичным начать характеристику текстологических особенностей майских чтений с группы южнославянских списков. Эта группа списков выделена нами на основании того, что в них содержится меньше всего чтений по сравнению со списками других групп, в этих прологах нет нравоучительной части. В ней отсутствуют памяти древнерусским святым, все списки инославянского извода, вследствие чего она и названа Южнославянской. Кроме того, в данной группе находятся самый старший список СП – НБКМ-1040 1, датируемый 1347–1356 гг., и еще три списка из двенадцати XV в. (СКП-31 2, А-13.8.1 3, А-24.3.90 4). По- следний список выделяется тем, что в нем сохранилось только одно майское чтение: 1 мая память святого мученика Ваты перся-нина. Также дефектным является список НБКМ-143 5, в нем полностью отсутствуют чтения со 2 по 10 мая и с 26 по 31 мая, частично – 13–15, 18 мая. Список Унд-82 6 интересен тем, что содержит Минею служебную на май и СП на май. Книг такого состава в отделе рукописей ОР РГБ есть еще несколько, видимо, они создавались с определенной целью: на каждый месяц в каком-либо монастыре или церкви иметь книгу, содержащую под одним переплетом служебную Минею и Стишной Пролог. Этот факт подтверждает, что какое-то время СП был богослужебной книгой.

Несколько текстологических примет объединяет списки А-34.7.7 7, А-13.8.1 и Фол-753 8. Так, например, 4 мая память преподобного Афанасия, епископа Коринфа читается последней, а не четвертой, как в остальных списках этой группы. 7 мая чтение о явлении креста на небе при Константине царе является первым чтением дня, а не вторым, как в остальных списках. Вторым чтением дня 9 мая является память св. мученика Христофора (в остальных списках – это третье чтение). 13 мая память преподобного Павсикакия епископа Синад-ского является четвертым чтением дня, в остальных – пятым. 14 мая в этих же списках память св. мучеников Александра, Варвара, Наколуфа третья по счету, а не четвертая, как в остальных. Списки А-34.7.7, А-13.8.1 и Фол-753 отличаются последовательностью чтений на 18 мая от других списков Южнославянской группы. 26 мая в особой последовательности чтений к этим спискам присоединяется также рукопись Скп-31. 30 мая память Исакия исповедника только в списках Скп-31, А-34.7.7, А-13.8.1 и Фол-753 является первой памя- тью дня. 31 мая в этих же списках изменена последовательность чтений св. Ермия и преп. Иоанна готского епископа. Одна общая текстологическая примета объединяет списки А-34.7.7 и А-13.8.1: в них 1 мая память преподобного Сидора читается третьей, в остальных списках третьей идет память мученика Философа.

Близость южнославянских списков, хранящихся в Болгарии, подтверждает наличие следующих текстологических примет: 8 мая преподобный Нил песнивец назван Милом в НБКМ-1044 9, НБКМ-552 10, НБКМ-1041 11 и НБКМ-1040. 16 мая Страсть святых мучеников Феогния, Агапия и Писта верного, «пострадавших во Емесе», есть только в списках, хранящихся в НБКМ. 18 мая вместо памяти св. мученика Феодота читается память св. мученицы Феодотии в НБКМ-166 12, 552, 143 и НБКМ-1040, память мученика Феодота с указанием вида смерти появляется в этих списках чуть позже в этот же день. 20 мая только память без текста св. мученика Аскали египтянина находится в списках НБКМ-1044, 166 и 143. Только в списках, хранящихся в Болгарии, 24 мая дополнительно имеется 8 чтений (только памяти и стихи, без текста). 29 мая в болгарских списках Память преподобного «Ипатиа иже в Руфианех» имеет текст, в остальных списках есть только память.

Остальные текстологические отличия являются в основном индивидуальными. 2 мая мученик Селиван назван священномучеником в НБКМ-552. 2 мая вставлена память отсечения главы раба Божия Игнатия из Никополя в НБКМ-552 и НБКМ-1041. 4 мая священномученик Олвиан назван Олвием, а преподобный Иларий чудотворец Иларио-ном в НБКМ-166. Память Пелагии иже от Тарса читается и 4, и 5 мая в Скп-31. Под 9 мая НБКМ-166, единственный список в Южнославянской группе, имеет память перенесения мощей святителя Николая (без текста). 15 мая преподобный Архилий епископ лариосский назван Ахилием в НБКМ-552 и НБКМ-1040. 16 мая епископ Авдиисус назван апостолом в НБКМ-143. Последовательность чтений на 20 мая отличается в списках Скп-31 и Унд-82. Примечательным является включение Повести зело полезной о некоей отроковице под 22 мая в список НБКМ-1041. Данный факт противоречит общему мнению об отсутствии нравоучительных чтений в южнославянских списках и свидетельствует, на наш взгляд, о том, что, несмотря на то что переписчики следовали традиции в создании новых списков СП, тем не менее их предпочтения в выборе чтений иногда проявлялись. Вот и в этом случае переписчик данного списка не смог удержаться от желания включить повесть в состав СП.

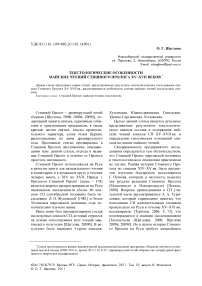

Соотношения списков Южнославянской группы на основе текстологических отличий майских чтений представлены в стемме (рис. 1).

Анализ текстологических отличий майских чтений списков Троице-Сергиевской группы показал, что состав чтений в них характеризуется большой идентичностью. Различия в основном связаны с перестановкой последовательности чтений на один день, и характерно это для списка С-704/812 13. Индивидуальность С-704/812 проявляется также и в том, что только в нем имеется под 7 мая Слово об Антонии Печерском. Это чтение мы находим и в Трц-715 14, но на более поздних вставных листах XVI в.

Особенную близость обнаруживают списки Соф-1350 15, Трц-715 и Трц-716 16. Во всех этих списках в конце находится синаксарь от субботы сыропустной до недели всех святых. Кроме того, в Соф-1350 и Трц715 в конце находится Слово о покаянии Ефрема Сирина. Таким образом, мы можем предположить, что списки Трц-715, Трц-716 и Соф-1350 имеют общий протограф, а списки Соф-1350 и Трц-716 XVI в. могли непосредственно списываться с рукописи Трц-715 первой трети XV в.

Текстологические разночтения Троице-Сергиевской группы представлены в табл. 1.

1347–1356 гг.

1 пол. XV в.

XV в.

1554 г.

1577 г.

XVI в.

1607 г.

1636 г.

XVII в.

Рис. 1. Соотношение списков Южнославянской группы

В Синодской группе полной идентичностью майских чтений выделяются списки СнА-1281 17 и СнА-1297 18. Только в них присутствуют памяти древнерусским святым: перенесение мощей святых мучеников Бориса и Глеба (2 мая), успение преподобного Феодосия игумена Киево-Печерского монастыря (3 мая), освящение церкви святой Богородицы в Киеве (12 мая), а также памяти другим святым, отсутствующие в остальных списках. Это память преподобного Пахомия мниха (7 мая), память перенесения мощей святого и великого чудотворца

Николы от Мир в Барград (9 мая). Кроме того, два слова от патерика, читающиеся во всех остальных списках 3 мая, в данных списках находятся под 6 мая.

В отношении остальных списков Синодской группы можно говорить о большой текстологической близости майских чтений рукописей СА-60/1426 19, Соф-1349 20, Фол-683 21 и СнА-1264 22. Лишь Соф-1349 отли-

Текстологические отличия списков Троице-Сергиевской группы

Таблица 1

*

|

Дата |

Чтение |

гч ОО о и |

о о и |

т, у ^ |

ЧО |

|

1 мая |

«Преподобнаго отца нашего Сидора с миром сконьчася», ** сх |

4+ |

3+ |

3+ |

3+ |

|

3 мая |

«Повесть о чюдеси святого Феодосиа…» (То же что слово от жития) |

– |

текст |

– |

– |

|

4 мая |

«Память преподобнаго отца нашего Афанасиа епископа Коринфа» |

4+ |

5+ |

5+ |

5+ |

|

7 мая |

«Воспоминание время внегда явися крест на небесе при часе третием дни при Коньстянтине велицем царе и при Кириле архиепископе Ирусалимьстем», сх: «В святем граде…» |

2+ |

1+ |

1+ |

1+ |

|

7 мая |

«Слово о Антонии черноризци бывшем в Русе началнику Печерскаго монастыря: Князю Ярославу сыну Володимеру княжащу в Киеве…» |

+ |

– |

(+) |

– |

|

9 мая |

«Святаго мученика Христофора», сх, «И о семь преславном мученике глаголется…» |

3+ |

2+ |

2+ |

2+ |

|

13 мая |

«Совершается обновление иже во острове святыа Гликерии божественнаго и пречестнаго храма преславныа владычица нашеа Богородица всецарица» |

4+ |

7+ |

7+ |

7+ |

|

14 мая |

«Память святаго мученика Максима: Сей со дерзновением Христа проповедав…» |

3+ |

5+ |

5+ |

5+ |

|

18 мая |

«Память святыа мученици Ефросинии скончане бывши в морьстеи глубине», сх |

1+ |

3+ |

1+ |

1+ |

|

20 мая |

«Святаго мученика Аскали египтянина», сх: «Сь бяше от Вифаиды египетск…» |

2+ |

3+ |

3+ |

3+ |

|

26 мая |

«Святаго преподобномученика Тимофеа прусиискаго: Во дни Иулиана преступника кипарись стояше леп и красен…» |

2+ |

2+ |

4+ |

4+ |

|

28 мая |

«Преподобнаго отца нашего Никиты архиепископа ахаль-кидоньскаго», сх |

– |

+ |

– |

– |

|

30 мая |

«Память святаго Иутихиа оученика святаго Иоанна Богослова», сх |

1+ |

2+ |

2+ |

2+ |

|

31 мая |

«Преподобнаго отца нашего Иоанна гофьскаго епископа: Во дни Костянтина царя и иже во святых отец наш Иоанн»… |

2+ |

3+ |

3+ |

3+ |

* Знаком «+» в таблице отмечается наличие чтений, цифра при знаке «+» показывает порядковое место чтения на этот день, знаком «–» помечено отсутствие чтений.

Здесь и далее – стих.

чается тем, что на 9 мая вместо двух слов от патерика в нем помещено Слово о перенесении мощей Николая Чудотворца. В рукописи СнА-1264 отсутствуют первоначальные чтения на 29–31 мая, но на более поздних вставных листах мы находим память Феодосии и «Слово от Лимониса» (29 мая), память Исакия исповедника

(30 мая) и память мученика Ермила и Слово Иоанна Златоуста о смирении (31 мая).

Индивидуальные текстологические приметы есть в СнА-1297: 18 мая в нем нет памяти мученика Анастасона, 29 мая нет памяти мучеников «мужа и жены» и «Слова от патерика». И буквально двумя индивидуальными текстологическими особенностями отличается СА-60.1426: 2 мая нет «Слова от патерика» и 28 мая переставлен порядок чтения «Слова от патерика о Константине царе».

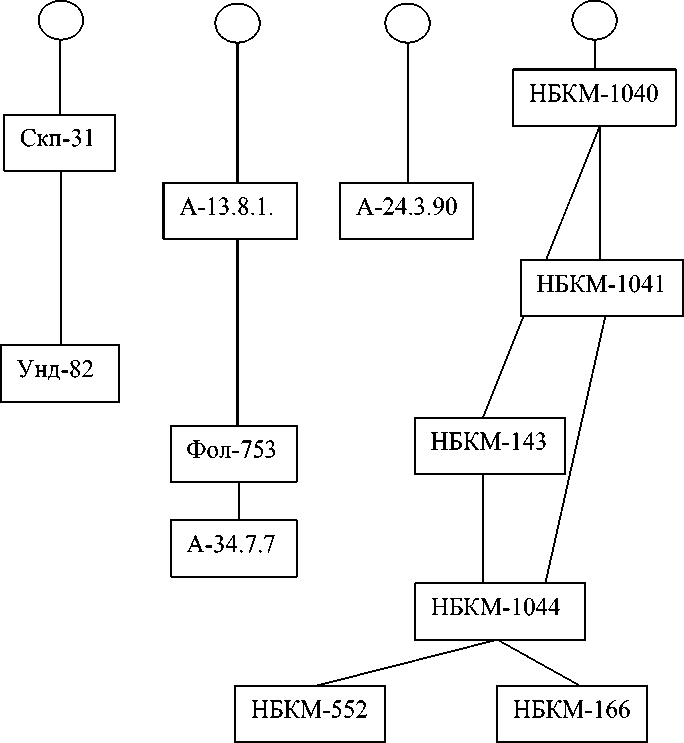

Взаимоотношения списков, сложившиеся в результате анализа состава майских чтений Синодской группы мы можем представить следующим образом (рис. 2).

В двух списках Устюжской группы практически нет текстологических отличий. Лишь 18 мая в СнА-1294 нет памяти мученика Иулиана, а 28 мая память Святых мучеников Криксента, Павла и Диоскорида в этом списке читается пятой, а не четвертой, как в СнА-1282. Таким образом, мы можем предположить, что список СнА-1294 1669 г. мог непосредственно переписываться со СнА-1282 XVI в. Закономерность выделения этих двух списков в отдельную группу имеет и косвенное подтверждение. Исследователем А. Н. Власовым введено понятие устюжской литературной традиции, обозначающее «определенный круг литературных памятников, созданных в Великом Устюге и Соли Вычегодской в XVI–XVII вв. Это понятие включает также круг авторов и читателей этих произведений» [Власов, 1991. С. 313]. В Великом Устюге был создан целый корпус произведений о местных основателях монастырей, юродивых и местночтимых святынях, что говорит о наличии больших творческих сил в монастырях Великого Устюга, которые и к переписыванию СП могли подойти также творчески.

В довольно многочисленной Хутынской группе большой интерес представляет рукопись Тит-239. Этот список СП дополнен памятями древнерусским святым, причем к некоторым из них прилагаются стихосло-вия. 1 мая добавлена Память преподобного Пафнотия Боровского со стихами, но исключено «Слово от патерика о любви». 2 мая исключено «Слово от Патерика о послушании», 3 мая – «Слово от жития Феодосия Печерского», 7 мая – память св. Николы и св. Тарасия и память преподобного Пахомия мниха, 8 мая отсутствует память «о Ниле песнивце и святом полке воинском». 10 мая Слово о черноризце, «исходящем из монастыря» названо «Повесть от патерика о покаянии». 14 мая добавлена память блаженного Христа ради юродивого Исидора ростовского со стихами и Слово Иоанна Златоуста как учителям подобает учить людей. 15 мая добавлена память Исайи епископа ростовского, а Слово от патерика о видении святого Пахомия названо повестью от жития святого Пахомия. 16 мая отсутствует Страстъ святых «иже в монастыре святого Савы избиенных мнихов» и память Александра епископа Иерусалимского. 18 мая нет памяти святой мученицы Феодосии. 20 мая отсутствует память преподобного Марка пустынника. 24 мая добавлена память преподобного Никиты столпника Переяславского, исключено «Cлово о попах», а «Слово от Лимониса о мнихе, входящем в корчму» названо «Повестью от Лимониса

XV в.

XVI в.

XVII в.

Рис. 2. Соотношение списков Синодской группы

Текстологические особенности списков Хутынской группы

Таблица 2

|

Дата |

in < и и |

< И и |

ОО о и |

m < и и |

гч 40 < |

о> > ф |

ГТ ГТ ф С Ч Ф О |

m Ч о 0 |

сч н Н |

04 04 н Н |

||

|

6 мая |

+ |

+ |

– |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

Память мученика Варвара |

|

6 мая |

– |

– |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

Слово о Варваре разбойнице |

|

8 мая |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

– |

+ |

Память Нила пес-нивца и полка воинского |

|

9 мая |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

– |

+ |

+ |

+ |

Слово от чудес Святого Николы |

|

16 мая |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

– |

+ |

+ |

– |

Страстъ святых иже в манастыри святого Савы избиенных мних и память Александра епископа Иерусалима |

|

19 мая |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

– |

+ |

– |

– |

+ |

+ |

Память Филитера и иже с ним |

|

29 мая |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

– |

– |

+ |

+ |

– |

+ |

Память Александра папы, римского вместо александр-ского |

* Здесь и далее имеется в виду рукопись ОР ГПНТБ F.VI(Крсн.).9 (о ней см.: [Злыгостьева (Щеглова), 1996]). Далее – F.VI.9.

** СП, март-май, ХVI в., русский, 10: ОР РНБ. Собрание Общества любителей древней письменности (ОЛДП). Ф.536. F.212 (далее – ОЛДП F.212).

*** Там же. Собрание А. А. Титова. № 1217 (далее – Тит-1217).

**** Там же. № 239 (далее – Тит-239).

о чистоте сердца». Слово «как диавол изводит от пения из церкви человека» читается не 26 мая, как в остальных списках, а 25 мая. 26 мая добавлена память святого великомученика Георгия нового и исключено Слово Иоанна Златоуста как подобает иереям учить людей (возможно, оно помещено 14 мая, см. выше). 28 мая добавлена память Игнатия архиепископа ростовского и «Повесть от патерика о нерассуждении согрешающих»; при этом отсутствует Слово о сапожнике и Слово о диаконах. 31 мая нет Слова Иоанна Златоуста о смирении, но добавлены Повесть о преставлении святого Агафона и «Повесть о еже яко входящих в святую божественную церковь имена в книге написует ангел». Таким образом, в Тит-239 добавлено 11 чтений (6 памятей и 5 поучительных слов) и исключено 16 чтений (9 памятей и 7 слов). Три Слова поименованы повестью. Так как добавлены памяти ростовским святым, можно с уверенностью предполагать, что данный список был составлен в Ростове после собора 1549 г.

Что касается остальных списков Хутын-ской группы, то здесь мы находим очень немного различий в составе майских чтений (табл. 2).

Дальнейший текстологический анализ майских чтений строился на основе приме- нения метода «зондирования», который в отечественной лингвотекстологии предложила Л. П. Жуковская [1983]. Суть метода заключается в лингвотекстологическом исследовании отдельных произведений, входящих в большие по объему памятники церковнославянской письменности. На основе изучения избранных произведений можно достаточно объективно судить о языке и текстологии памятника письменности в целом. Для текстологического зондирования нами были выбраны оригинальные древнерусские майские чтения СП: Перенесение мощей мчч. Бориса и Глеба (2 мая), Успение Феодосия Печерского (3 мая), Слово от жития Феодосия Печерского (3 мая), Слово об Антонии Печерском (7 мая), Перенесение мощей Николая Чудотворца (9 мая), Слово от чудес Николая Чудотворца (9 мая), «Слово о черноризце, исходящем из монастыря» (10 мая), Освящение церкви св. Богородицы в Киеве (12 мая), Обретение мощей Леонтия Ростовского (23 мая), «Слово о внесении телесе святаго Леонтия в новую церковь и о муже, исцелевшем у гроба его» (23 мая), «Слово, како дьявол изводит от пения человека» (26 мая).

Выбор именно оригинальных древнерусских текстов был обусловлен тем, что среди этих чтений, широко распространенных и несших большую функциональную нагрузку в древнерусской книжности, есть наиболее древние, известные еще в ХII в. статьи о перенесении мощей Бориса и Глеба и об успении Феодосия Печерского, а также тем, что эти чтения могут послужить в качестве источников по истории языка Стишного Пролога в частности и истории русского языка в целом.

Первоначально нами было выявлено наличие или отсутствие древнерусских майских чтений в списках всех пяти групп. В списках Южнославянской группы древнерусские чтения полностью отсутствуют. Это не случайно, если предположить их создание в каком-либо крупном скриптории, где в Пролог вносились памяти только византийским и инославянским святым, т. е. переводился греческий Синаксарь. Вероятно, в их создании не принимали участия русские писцы. Древнерусские чтения, которые представлены во всех остальных четырех группах, являются самыми древними, в них идет речь о первых канонизированных рус- ских святых: мучениках Борисе и Глебе и св. Феодосии Печерском.

Общим для всех четырех групп СП чтением является Память успения Феодосия Печерского, представленная двумя разными редакциями. Также две редакции представляет собой чтение о перенесении мощей Бориса и Глеба, находящееся в списках 3-х групп (Трц, Син. и Уст.). Память Антония Печерского двух видов встретилась также в 3-х группах: Хут. Уст. и Трц. Память перенесения мощей Николая Мирликийского читается в рукописях Син. и Хут. групп. Остальные древнерусские чтения встречаются лишь в Хут. и Уст. группах, причем архетипы этих чтений не имеют серьезных текстологических разночтений, что свидетельствует об их близости.

Неизменность состава древнерусских чтений внутри различных групп позволяет предположить, что древнерусские чтения были внесены в СП либо уже при освоении южнославянского СП на древнерусской почве, либо почти сразу же после этого, так же, как и вся нравоучительная часть. Внесение этих чтений осуществлялось в разных местах Древней Руси, на это указывает наличие списков СП XV в. разной территориальной принадлежности и относящихся к разным видам древнерусского СП: Ху-тынского, Троице-Сергиевского и Синодского.

Основной единицей анализа на данном этапе исследования были текстологически значимые разночтения. По мнению Д. С. Лихачева, «анализ разночтений дает наиболее богатый материал для восстановления истории текста произведения, всех этапов его существования» [1983. С. 81]. К текстологически значимым различиям относятся изменения в содержании, вызванные вставкой или пропусками слов, иным их порядком. При анализе таких разночтений в каждой группе нами был определен главный список, по отношению к которому различия в остальных списках квалифицировались как вставки, пропуски, инверсии. При этом мы исходили из следующего допущения: в качестве основного списка для сравнения в каждой группе был выбран старший список. Это – СнА-3935 XV в. в Хутынской, Трц-715 первой трети XV в. в Троице-Сергиевской, СнА-1281 XV в. в Синодской, СнА-1282 XVI в. в Устюжской.

Анализ текстологических отличий (вставок, пропусков) показал, что вставки носили в основном уточняющий, дополняющий содержание характер, т. е. имели действительно текстологическое значение. Часто процесс редактирования касался не только текста (точнее, содержания), но и средств выражения этого содержания – вставки во многих случаях носили характер упорядочения синтаксического строя того или иного чтения в соответствии с нормами книжного синтаксиса. Пропуски слов и фраз делались чаще всего по невнимательности, либо они происходили в процессе редактирования текста при его сокращении или при передаче другими лексическими средствами, но в ряде случаев можно предположить, что пропуски организовывали текст сообразно нормам древнерусского синтаксиса.

Текстологически значимые разночтения внутри групп минимальны и в основном не носят принципиального характера. Это вставки и пропуски служебных слов или такие вставки и пропуски, которые были сделаны чаще всего бессознательно: из-за неправильного прочтения протографа, из-за неправильного запоминания; описки, вызванные наличием ближайшего созвучного контекста. Характерно это, в частности, для списков Устюжской группы. Детальный текстологический анализ показал, что СнА-1294 переписывался непосредственно со СнА-1282. Такое же мнение сложилось у нас и о двух списках Синодской группы – СнА-1281 и СнА-1297, последний, скорее всего, переписывался с первого, а вот Соф-1349 из этой же группы, по нашему мнению, имел другой протограф. В отношении списков Троице-Сергиевской группы незначительные текстологические разночтения указывают на большую близость их между собой, а наличие общих ошибок у Трц-715 и Трц-716 ясно показывает, что последний непосредственно переписывался с первого.

С увеличением количества списков (как, например, в Хутынской группе) увеличивается и число разночтений между ними. Но причины появления этих различий в основном те же, что и отмечавшиеся ранее, хотя встретились и случаи стилистического и лингвистического редактирования, вызванные желанием обновить языковые и образные средства выражения. Анализ текстологических разночтений позволил разделить все списки Хутынской группы на две подгруппы. В первую вошли СнА-3935, А-16.12.11, СнА-1613 и С-703.811. Остальные списки составили вторую подгруппу, разделившись при этом на ветви: 1) Фол-374 и ОЛДП F.212; 2) F.VI.9 и Тит-1217; 3) Тит-239; 4) УЦ-147 и СнА-1271.

В результате проведенного текстологического исследования состава майских чтений СП и содержания оригинальных древнерусских майских текстов нами были определены текстологические связи между исследуемыми списками СП; рукописи СП сгруппированы по текстологическим приметам, определены их генетические отношения.

TEXTOLOGICAL FEATURES OF THE TEXTS OF MAY OF THE 15–17TH CENTURY STISHNOY PROLOG