Тектоническое и литологическое строение юго-западной ветви баргузинского рифта для оценки риска возникновения опасных природных процессов в Восточном Прибайкалье

Автор: Будаев Ринчин Цыбикжапович, Татьков Геннадий Иванович, Коломиец Владимир Леонидович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Землепользование

Статья в выпуске: 1-8 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены вопросы неотектонического строения Восточного Прибайкалья и истории геологического развития в позднем кайнозое. Неотектоническая схема района может служить основой для микросейсмического районирования территории Туркинской особой экономической зоны. Осадочное заполнение мелких впадин, контуры которых предопределены разрывными нарушениями, свидетельствует о длительной истории их развития, начиная с эоплейстоцена и до современности.

Баргузинский рифт, байкальская рифтовая зона, туркинская структурная зона, дизъюнктивные нарушения, разломы-блокоразделы, осадконакопление, террасовый комплекс, термолюминесцентное датирование, палеопотамологический анализ, barguzinskiy рифт

Короткий адрес: https://sciup.org/148200996

IDR: 148200996 | УДК: (551.242.1+551.3.051):504.06

Текст научной статьи Тектоническое и литологическое строение юго-западной ветви баргузинского рифта для оценки риска возникновения опасных природных процессов в Восточном Прибайкалье

Развернувшееся в последние годы интенсивное туристско-рекреационное развитие территории Восточного Прибайкалья требует дальнейших исследований новейшего рифтогенеза. Проектирование зданий и инженерно-технических коммуникаций в Туркинской особой экономической зоне невозможно без учета неотекто-нических данных, детальной схемы дизъюнктивных нарушений и истории геологического развития района в недавнем геологическом прошлом, запечатленной в речных и озерно-речных отложениях р. Турки, оз. Котокель и других небольших депрессий. Район исследований расположен в ЮЗ части Баргузинской ветви Байкальской рифтовой зоны. Он относится к краевой ступени и имеет блоковое строение. Кайнозойская разломная сеть установлена нами по материалам дешифрирования аэро- и космофотоматериалов, привлечения опубликованных и фондовых материалов. Система разрывов района является древней и довольно сложной.

Докайнозойские дизъюнктивные нарушения имеют широкое распространение на исследованной площади и сыграли существенную роль в формировании тектонических структур. Несомненно, что многие разрывные нарушения зало-жились в архей-протерозойское время, обновлялись в последующие эпохи и, особенно, в мезозойское и кайнозойское время. Установлено, что для

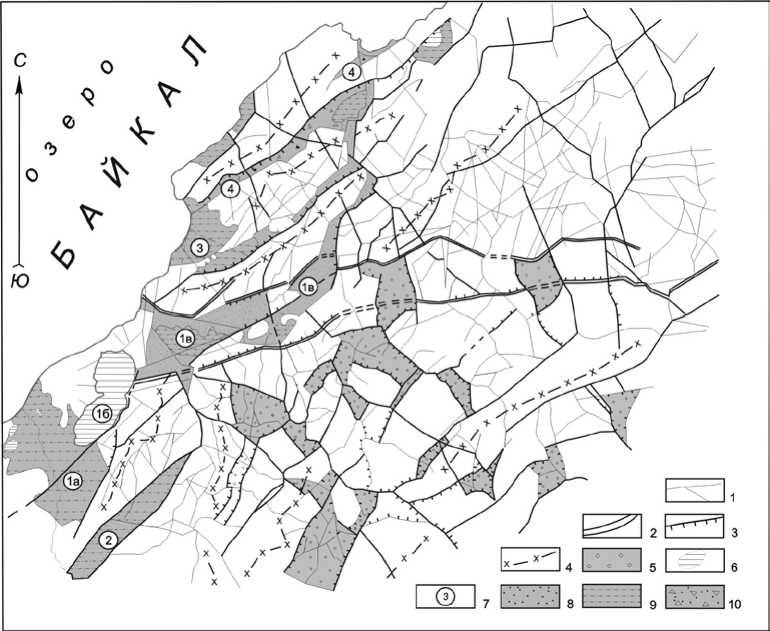

Баргузинского рифта и его горного обрамления характерна диагональная ориентировка древних главных разломов по отношению к кайнозойским морфоструктурам I порядка [4]. Морфоструктуры II порядка ориентированы субпараллельно древним системам разломов (рис. 1).

Нами установлено мелкоблоковое строение исследованной площади, а также выделены два крупных сегмента земной поверхности с разной интенсивностью неотектонических движений, разделенных долиной Турки. Северный сегмент расположен между Усть-Баргузинской впадиной и долиной Турки. Здесь преобладают разломы СВ ориентировки, ограничивающие узкие протяженные блоки и имеющие в плане «клавишный» рисунок, созданный горными массивами хр. Безымянный, Черная Грива и Голондинский, разделенных Безымянско-Максими-хинской, Налимовско-Брат-ской и Пазухо-Лево-Максимихинской впадинами. По данным [1], плоскости сместителей сбросов хр. Черная Грива падают на СЗ, а в хр. Безымянном – на ЮВ. Рассматриваемые разломы были заложены в раннепалеозойское время и в последующем неоднократно обновлялись. Окончательное оформление их связано, вероятно, с формированием впадин байкальского типа. Южный сегмент рассматриваемой площади имеет мозаичный рельеф, ступенчато повышающийся в ЮВ направлении к водоразделу хр. Улан-Бургасы. Мозаичность рельефа обусловлена густой сетью разломов-блокоразделов нескольких направлений, с зонами надразломных опусканий вдоль отдельных из них. Здесь большую рельефообразующую роль играют разломы СЗ ориентировки. Установлено, что на участках их сближения и в разломных узлах отмечаются блоки земной коры, проявляющие тенденцию к опусканию с амплитудами от 100 до 400 м.

Рис. 1. Схема разломно-блокового строения юго-западного окончания Баргузинской ветви Байкальской рифтовой зоны:

1 – локальные разломы; 2 – Туркинская структурная зона; 3 – сбросы; 4 – оси горстовых структур; 5 – блоки с относительно низкими скоростями тектонических поднятий; 6 – озера; 7 – межгорные впадины (1а – Кикинская; 1б – Ко-токельская; 1в – Нижнетуркинская; 2 – Зезивандинская; 3 – Налимовская; 4 – Максимихинско-Безымянская); 8 – речные отложения; 9 – озерно-речные отложения; 10 – коллювиально-пролювиальные отложения

В западной части южного сектора с разломами СВ ориентировки связано формирование впадин Зезивандинской и озера Котокель. Зези-вандинская впадина является типичным грабеном, ограниченным сбросами с амплитудами опусканий по ним свыше 500 м. ЮВ бортовой разлом Котокельской впадины является сбросом, с амплитудой опускания СЗ «крыла» свыше 300 м. В 7-8 км к юго-востоку от Зезивандинской впадины по склону хр. Улан-Бургасы протягивается разлом СВ ориентировки общей длиной до 45 км, пересекающий долины левых притоков Турки и примыкающий под острым углом к субширотному Тур-кинскому разлому в приустьевой части Уты. ЮЗ фланг разлома прослежен до хр. Хаимские гольцы. Севернее р. Куркавки наблюдаются надразломные опускания в зоне шириной до 2,5-3 км. В 12-13 км к ЮВ от рассматриваемого разлома, на СЗ склоне хр. Улан-Бургасы выявлен крупный разлом СВ ориентировки, прослеженный от верховьев Хаима до долины Турки. На большем протяжении он проявлен в рельефе как сброс с амплитудой смещения «крыльев» до 300-400 м, но на отдельных участках он является безампли-тудным и даже инверсионным, т.е. с обратным падением плоскости разлома.

Туркинская структурная зона протягивается субширотно вдоль долины Турки и представляет собой ряд сопряженных разломов, сгруппированных в полосе шириной от 3 до 7 км. С севера она ограничена короткими разломами, сочлененными кулисообразно и под тупым углом в виде ломаной линии. Южная граница зоны совпадает со сбросом, протягивающимся по левобережью Турки от северной оконечности оз. Кото-кель до устья притока Ара-Абаги. Амплитуда сброса колеблется от одной до нескольких сотен метров. Структурная зона имеет мелкоблоковое строение, что обусловлено наложением на субширотные разломы разрывных нарушений СВ и СЗ ориентировок.

Впадины. В пределах исследованной площади выделяются небольшие впадины, различающиеся по структурному положению, конфигурации и глубине залегания фундамента: Кикин-ско-Котокельско-Туркинская группа впадин, Зезивандинская, Налимовская и Максимихинско-Безымянская.

Кикинско-Котокельско-Туркинская группа впадин протягивается от нижнего течения Кики через озеро Котокель вверх по течению Турки до устья правого притока – Толбогана. От оз. Байкал Котокельская впадина отделена узкой низкогорной перемычкой – Котокельской грядой, протягивающейся вдоль побережья от устья Кики до Турки. Суходольное днище Котокельской впадины и долины Кики выполнено разнообразным комплексом рыхлых осадков аквального (озерные, озерно-болотные, аллювиально-озерные, аллювиальные и аллювиально-пролювиальные отложения), коллювиального (делювиально-солифлюк-ционные и пролювиально-делювиальные осадки) и эолового (эолово-делювиальные отложения) генезиса. Самые ранние по возрасту, эоплейсто-цен-нижненеоплейстоценовые отложения слагают эрозионно-аккумулятивный уровень высотой 80120 м, протягивающийся вдоль северо-западного подножья Зезивандинского отрога. С поверхности терраса повсеместно перекрыта плащеобразным слоем супесчано-песчаных осадков мощностью до 2 м. Верхняя часть террасового уровня сложена средне-мелкозернистым песком с субгоризонтальной слоистостью. На контакте с коренным ложем, по данным предшественников, залегает горизонт интенсивно обохренных дресвянощебнистых осадков с бурым суглинистым заполнителем, переходящих в кору выветривания гра-нитоидов. По данным палеопотамологического анализа установлено, что осадки рассматриваемой террасы сформировались в смешанных озерноречных условиях. Эрозионно-аккумулятивная терраса (ранне-средненеоплейстоценовая) высотой 50-80 м имеет значительно большее площадное развитие вдоль бортовой части Зезивандинской гривы в виде широкой до 1,5-2 км полосы со слабонаклонной неровной залесенной поверхностью с дефляционной моделировкой поверхности. Отложения сформированы в слабопроточных мелководных озерных условиях. Площади развития более низких террас (средненеоплейстоценовой, высотой 25-35 м и поздненеоплейстоценовой, высотой 17-25 м) значительно превосходят таковые высоких террас. Для обоих уровней характерна ветровая переработка верхних поверхностей с образованием дефляционных котловин и коридоров выдувания, а также эоловых гряд. Отложения рассматриваемых террас довольно схожи и представлены слабо промытыми мелко-среднезернистыми песками с илистыми прослоями, с субгоризонтальной и волнистой слоистостью. По палеопота-мологическим данным, осадки отлагались в прибрежной полосе мелководных проточных озерных водоемов. Озерный режим в Котокельской впадине сохранялся до конца верхнего неоплейстоцена. Установлено, что Кикинская впадина испытывала нисходящие тектонические движения вплоть до голоцена. По геологическим данным, наиболее погруженным является фундамент в Ки-кинской впадине.

Нижнетуркинская впадина в морфоструктурном отношении представляет собой северный отрезок Кикинско-Котокельско-Туркинской группы впадин в пределах краевой ступени. Она занимает приустьевую часть долины Турки. Наиболее полный комплекс рыхлых отложений наблюдается на междуречье Турки и левого притока Кото-чика, где сохранился останцовый увал высотой до 60-80 м выше уреза воды Турки с мелкохолмистой вершинной поверхностью, моделированной эоловыми процессами (РТЛ-дата – 174±20 тыс. лет назад, ГИН СО РАН-517). По данным бурения, песчаные отложения встречаются до глубины 5060 м ниже уреза воды Турки, т.е. общая их мощность достигает 120-140 м. Подстилаются они гравийно-галечными осадками с прослоями валунов. Г.Г. Мартинсоном [1] в рассматриваемых песках обнаружены спикулы губок Ephydatia flu-vialis L., Lubomirskia baikalensis Pall., осколки спикул Spongilla и остатки волосков Coloptera, позволяющие датировать их нижним неоплейстоценом.

Зезивандинская впадина расположена юго-восточнее Котокельской впадины и представляет собой небольшой грабен, вытянутый в СВ направлении и дренируемый рекой Кикой и его притоками – Хаимом и Зезивандой. ЮВ борт впадины прямой, четко выраженный, моделированный сбросом с амплитудой свыше 500 м. СЗ борт оформлен серией кулисообразных сбросов с меньшей амплитудой. Днище впадины слабо наклонное в СЗ направлении, ЮВ часть днища террасирована. Высота террас не превышает 15 м. Террасы сложены песками с линзами гравийногалечного материала и супесей, в нижней части преобладают крупнообломочные валунно-галечные отложения с песчано-глинистым заполнителем. Возраст отложений определен на основании находки в них зуба мамонта (Mammuthus primige-nius (Blum.), согласно заключения Э.А. Ванген-гейм (ГИН АН СССР), первой половиной верхнего неоплейстоцена [1]. По данным бурения, эти осадки подстилаются супесями и суглинками с примесью галек и валунов общей мощностью около 60 м, залегающими на структурной коре выветривания гранитов [2].

Налимовская впадина расположена на юговосточном побережье Байкала и имеет в плане треугольную форму, вытянутую одной стороной вдоль берега бухты Безымянной. В структурном плане впадина является грабеном, ограниченным сбросами, протягивающимися по СЗ склону хребта Черная Грива и ЮВ склону Безымянного хребта. Днище впадины террасировано: в прибрежной полосе развит равнинный, а в среднем и верхнем течении Налимовки – холмисто-увалистый аккумулятивный рельеф. Террасовый комплекс депрессии представлен разновысотными и разновозрастными поверхностями озерного и озерно-речного генезиса. Наиболее высокий и древний эрозионно-аккумулятивный уровень высотой 120-140 м имеет ограниченное распространение и протягивается неширокой полосой вдоль подножья черногривинского склона впадины. Из этих отложений получена абсолютная дата на основе термолюминесцентного метода -1000000±90000 (ГИН СО РАН-399), соответствующая верхнему эоплейстоцену. По данным па-леопотамологического анализа, отложения сформировались в аллювиально-озерных условиях. Комплекс высоких и низких эрозионно-аккумулятивных и аккумулятивных террас высотой от 6080 до 9-12 метров сформирован на отрезке от ран-не-средненеоплей-стоценового до поздненеоплей-стоценового времени. Третья терраса (15-25 м)

сформировалась в ермаковское время (>84000 л.н., ГИН СО РАН-397). Из отложений второй террасы (9-12 м) получена абсолютная дата ->42000 л.н. (ГИН СО РАН-396), каргинское время. Палеопотамологические характеристики свидетельствуют о формировании осадков в озерных условиях, возможно, несколько отличавшихся по динамике седиментационных бассейнов.

Максимихинско-Безымянская впадина расположена вдоль юго-восточного подножья Безы-мянского хребта и представлена небольшими по площади разобщенными мульдами, выполненными рыхлыми отложениями. В бассейнах Безымян-ки и Левой Максимихи эти мульды заполнены грубообломочными делювиально-пролювиальными отложениями. В приустьевой части Максимихи распространена 10-12-метровая озерная терраса, сложенная переслаивающимися песчаносуглинистыми осадками, песками с горизонтальной и косой слоистостью, валунно-галечными отложениями. Эти материалы, несомненно, свидетельствуют о чередовании озерных и речных условий седиментации в период формирования осадков. По данным палинологического анализа установлено, что формирование озерной террасы началось в начале верхнего неоплейстоцена (ка-занцевское время) [2].

Выводы: можно утверждать, что контуры большинства мелких впадин прибрежной зоны Байкала имеют разломные ограничения, а их осадочное заполнение свидетельствует о времени активизации разломов, растянувшееся от эоплей-стоцена до современности. Мозаичность рельефа южного сегмента рассматриваемой площади, где выявлены многочисленные мелкие блоки, испытывающие тенденцию к опусканию, свидетельствует о дроблении и медленном общем погружении краевой ступени. Эти данные перекликаются с материалами [3] о наложении на краевую ступень Баргузинского рифта процесса бокового расширения соседнего Байкальского рифта.

Список литературы Тектоническое и литологическое строение юго-западной ветви баргузинского рифта для оценки риска возникновения опасных природных процессов в Восточном Прибайкалье

- Геологическая карта СССР. Лист N-49-XXV. Объяснительная записка. Составитель В.И. Давыдов. -М., 1983. 95 с.

- Иметхенов, А.Б. Позднекайнозойские отложения побережья озера Байкал. -Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1987. 151 с.

- Уфимцев, Г.Ф. Баргузинская впадина, ее соотношения с Байкальским рифтом и особенности кайнозойского рифтогенеза на юге Восточной Сибири/Г.Ф. Уфимцев, А.А. Щетников, И.А. Филинов//Отечественная геология. 2010. №1. С. 32-37.

- Замараев, С.М. Соотношение древней и кайнозойской структур в Байкальской рифтовой зоне/С.М. Замараев и др. -Новосибирск: Наука, 1979. 126 с.