Тектоника и нефтегазоносность Баренцево-Карского региона

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128950

IDR: 149128950

Текст статьи Тектоника и нефтегазоносность Баренцево-Карского региона

Представленный ранее материал по сопоставлению габбро-долеритовых и гранитоидных формаций позднего протерозоя Новой Земли, Пай-Хоя, Полярного Урала и Канино-Северотиманско-го района вместе с имеющимися сведениями о присутствии нa северо-востоке Тимано-Печорской области реликтов вулканических формаций островодужного либо окраинно-континентального типа и даже офиолитовых ассоциаций [10], а также с данными по позднепротерозойским комплексам более отдаленных геоструктур (Таймыр, Северная Земля нa северо-востоке и ряд па-леотектонических обобщений для до-палеозойского времени развития Шпицбергена на крайнем северо-западе) Баренцево-Северокарского блока, позволяет рассмотреть Пайхойско-Новозе-мельский район как составную часть этого обширного геоблока. А также рассмотреть позднепротерозойское (доордовикское) развитие Новой Земли в контексте развития Урало-Монгольского складчатого пояса [5, 12], который трактуется в качестве порождения крупного палеоокеанического бассейна — Палеоазиатского океана [6, 15]. Согласно современным представлениям, в позднем докембрии этот океан разделял древние континенты: Восточно-Европейский и Сибирский, a нa севере «омывал» Свальбардскую (вероятно, эпигренвильскую) плиту, возмож- 12

ʜo, соединяясь нa северо-востоке через таймырскую ветвь с Прапацификом.

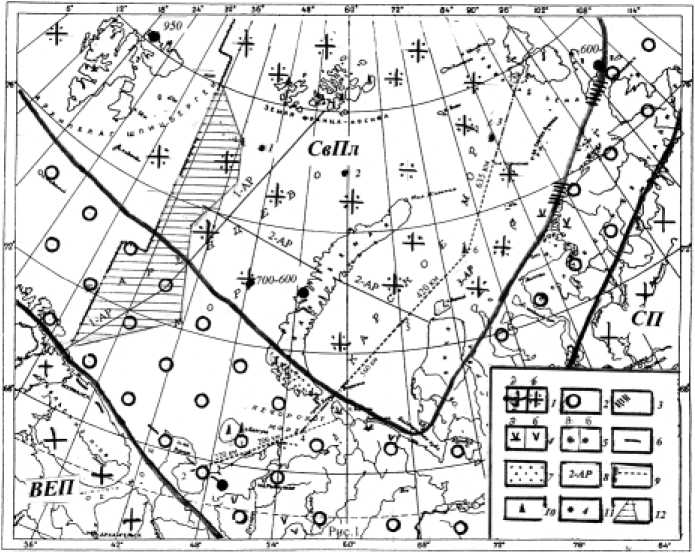

Ha рис. 1 эти геоблоки показаны в современных координатах, в пределах и по периферии Палеоазиатского океана нанесены места нахождения: 1) фрагментов позднерифейской офиолитовой ассоциации и их радиологические датировки; 2) преимущественно известково-щелочных вулканитов базальт-анде-зит-риолитового состава, которые могут трактоваться в качестве островодужных либо окраинно-континентальных образований; 3) синколлизионных (орогенных) и посторогенных гранитоидов с их усредненными радиологическими возрастами, фиксирующими окончательное становление новообразованной коры континентального типа (рис. 2)

Акваториальное продолжение структур европейского северо-востока России включает в себя коллизионные орогенно-складчатые пояса байкальского, каледонского, варисцийского и раннекиммерийского возраста. [13]. Такой широкий спектр литосферных структур свидетельствует о сложной перемежаемости в истории развития территории разномасштабных и разнонаправленных тектонических и геоди-намических процессов, на фоне которых протекало и формирование обширных осадочных бассейнов с глубо-копогруженным рифтогенным основанием [1—3]. Эта территория включает в себя ряд крупнейших структур земной коры: северо-восток Печорской плиты с байкальским основанием, Но-воземельско-Пайхойскую складчато-надвиговую область с раннекиммерийским основанием и северную часть Западно-Сибирской плиты, представленную южной частью Карского моря. Она характеризуется весьма нeрaвно-мерной в геолого-геофизическом отношении изученностью [13]. Ее характерной особенностью является наличие геоблоков различной тектонической активности — стабильных и мобильных, обособившихся на ранних стадиях развития и оказавших существенное влияние на структурно-формационную зональность осадочного чехла и характер ее нефтегазоносности.

Недра России, как известно, содержат 13 % мировых разведанных запасов нефти и 36 % газа. При достаточно высокой изученности основных нефтегазодобывающих провииций России особое значение в развитии топливноэнергетического комплекса страны приобретает проблема освоения континентального шельфа, где, как известно, сосредотачивается более 1/3 неразведанных запасов УВ. В субаквальных районах России располагается до 10 нефтегазоносных провинций, в которых открыто несколько десятков месторождений, в том числе ряд крупных и уникальных [4—7].

Рис. 1. Обзорная схема Баренцево-Карского региона с реконструкцией фрагмента Палеоазиатского океана для R 3 -V времени (в современных координатах) (по: [9, 11].

1 — кратоны: — а — дорифейские (ВЕП, СП — Восточно-Европейская и Сибирская платформы); б — эпигренвильские (СвПл—Свальбардская плита); 2 — Палеоазиатский океан; 3—6 — позднепротерозойские магматические образования (а — на дневной поверхности, б — по данным геофизических и буровых работ); 3 — офиолитовой ассоциации; 4 — вулканитов островодужного и окраинно-континентального типов; 5 — коллизионных гранитов 6 —габбро-долеритовой формации; 7 — fiжноновоземельский задуговый бассейн; 8 — опорный сейсмопрофиль 1995 — 2002 гг; 9 — проектируемые сейсмопрофили; 10 — скважины, пробуренные на арктических островах; 11 — проектируемые скважины (1 — Пинегинская — 5000 м, 2 — Орловская — 5000 м, 3 — Северо-Карская — 5000 м.); 12 — зона спорной юрисдикции России и Норвегии.

Цифры около выходов магматитов — их изотопные датировки (млн лет)

К их числу относятся такие, как Штокмановское и Ледовое газоконденсатные месторождения, открытые в fiжно-Баренцевском бассейне [4, 8], а

также Русановское и Ленинградское, открытые в fiжно-Карском бассейне.

Расположенный севернее район Баренцево-Карской шельфовой плиты

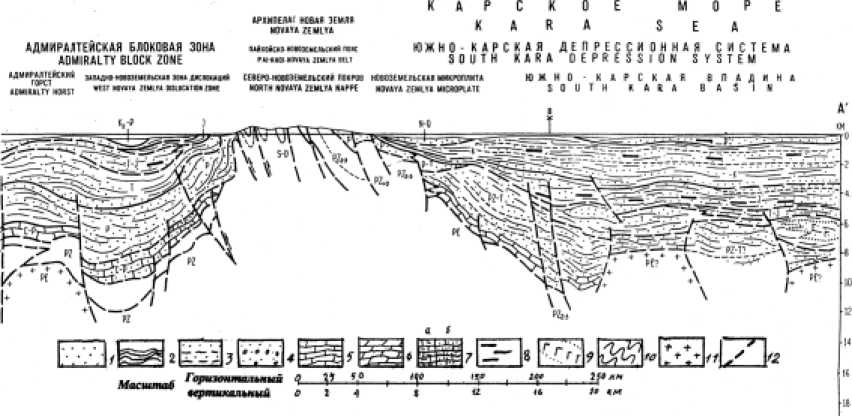

Рис. 2. Геолого-геофизический профиль по восточной части линии 2-АР (см. рис. 1) (по;[11]).

1 — песчаники; 2 — глины; 3 — глинистые песчаники, песчанистые алевролиты; 4 — терригенные грубые песчанистые конгломераты; 5 — изестняки; 6 — доломиты; 7 — карбонаты: а — глинистые, б — песчанистые;

8 — углистые прослои; 9 — вулканиты; 10 — метаморфизованные породы; 11 — докембрийский фундамент; 12 — разрывные нарушения

относится к регионам весьма слабо изученным. Материалы опорно-параметрического бурения здесь отсутствуют или весьма ограничены. Поэтому представления о геологическом строении и потенциально возможных нефтегазоносных комплексах этой территории пока базируются на данных, полученных при наземных геологических исследованиях на островах Арктического архипелага (рис. 3).

К числу самых древних нефтепродуцирующих толщ здесь могут быть отнесены отложения нижнего девона, обнаженные на севере Новой Земли в районе мыса Балашова, где их видимая мощность составляет более 120 м. Отложения представлены типичной дома-никовой серией, состоящей из водорос-лево-кораллово-брахиоподовых битуминозных известняков и брахиоподо-вых известняков-ракушечников. На севере Северо-Баренцево-Карского шельфа подобные нефтематеринские толщи обнаружены лишь восточнее ‒ на о-ве Пионер (арх. Северная Земля), где известны толщи эйфельского яруса среднего девона, представленные битуминозными породами мощностью более 70 м, пропитанные осмоленными маль-тами и асфальтенами. Подобные указанным отложения также могут быть обнаружены в пределах акватории севера Карского моря между северным о-вом Новая Земля и Северной Землей [7].

Другими нефтематеринскими породами в рассматриваемом регионе могут быть глинистые породы нижнего и среднего триаса. Отложения среднего триаса являются региональными нефтематеринскими для всего Баренцево-Карского шельфа. К концу триаса процессы рифтогенеза, известные в регионе с начала верхней перми, полностью прекратились и существовавшие грабен-рифты компенсируются осадками, и на выровненной их поверхности накапливается юрско-меловой терригенный комплекс.

Самыми молодыми нефтематеринскими породами этого региона могут слу-

!»♦

»7>

ЯВАКОВСКАЯ еле 2

БЕЛООСТРовСклЯ.

Список литературы Тектоника и нефтегазоносность Баренцево-Карского региона

- Аплонов С. В., Шмелев Г. Б., Краснов Д. К. Геодинамика Баренцево-Карского щельфа (по геофизическим данным) // Геотектоника. 1996. №4. С. 58-76.

- Баренцевская шельфовая плита Л.: Недра, 1988. 264 с. (Тр. ПГО «Севморгеоло-гия»; Т. 196).

- Богданов Н. А., Хаин В. Е., Шипилов Э. В. Глубинное строение Карского региона // ДАН СССР. 1997. Т. 357, № 4. С. 511-515.

- Грамберг И. С., Супруненко О. В., Шипелькевич Ю. В. Штокмановско-Лунинская мегаседловина - высокоперспективный тип структур Баренцево-Карсклй плиты // Геология нефти и газа. 2001. № 1. С. 10-16.

- Дедеев В. А., Аминов Л. 3. Седиментационные бассейны Урало-Монгольского подвижного пояса ( в связи с нефтегазоносностью). Сыктывкар, 1991. 44 с.