Телосложение как фактор риска развития тяжёлого панкреатита

Автор: Старчихина Д.В., Шапкин Ю.Г., Стекольников Н.Ю., Селиверстов П.А.

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 5 (53), 2021 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Раннее выявление тяжёлых форм острого панкреатита остаётся актуальной задачей ургентной хирургии.Цель исследования: раннее выявление прогностически неблагоприятных форм заболевания на основании конституциональных особенностей пациента.Материалы и методы. Проведен сравнительный проспективный анализ клинического течения острого панкреатита у 270 пациентов с оценкой прогностической значимости клинико-инструментальных и антропологических данных в ранней диагностике тяжёлых форм острого панкреатита. У 179 пациентов имела место среднетяжёлая и тяжёлая форма заболевания, у 91 - заболевание протекало в лёгкой форме.Результаты и обсуждение. ROC-анализ изученных критериев показал, что клинико-лабораторные данные в первые сутки заболевания не являются достоверными прогностическими признаками риска летального исхода. Соматотип и количество жировой клетчатки в организме (тип питания) показали достоверную прогностическую значимость AUC (0,768 и 0,655, p

Острый панкреатит, прогнозирование, соматотип

Короткий адрес: https://sciup.org/143177358

IDR: 143177358 | УДК: 616.37-002 | DOI: 10.20340/vmi-rvz.2021.5.CLIN.2

Текст научной статьи Телосложение как фактор риска развития тяжёлого панкреатита

УДК 616.37-002

Cite as: Starchikhina D.V., Shapkin Yu.G., Stekolnikov N.Yu., Seliverstov P.A. Body type as a risk factor for progress of severe pancreatitis. Bulletin of the Medical Institute “REAVIZ”. Rehabilitation, Doctor and Health. 2021;5(53):73-82. CLIN.2

Актуальность

Вопросы своевременной диагностики степени тяжести острого панкреатита (ОП), а также прогнозирования его исходов, остаются нерешёнными и актуальными для ургентной панкреатологии, особый интерес вызывает возможность выявления тяжелых форм заболевания до развития полной клинической картины [1]. При этом работы последних лет показывают, что раннее начало комплексной интенсивной терапии при остром панкреатите достоверно снижает как летальность, так и развитие тяжёлых осложнений, а тяжёлое течение патологический процесс принимает уже в стационаре, нередко приводя в том числе к летальному исходу [2]. Использование специфических прогностических шкал диктует необходимость комплексного лабораторного обследования и выявления клинических признаков тяжёлого течения заболевания, в том числе с повторной оценкой исследуемых показателей [3]. При этом мультипа-раметрический анализ остается единственным, статистически обоснованным методом раннего прогноза тяжести течения заболевания [4]. При этом поиск, изучение и внедрение в работу новых, уточняющих клинических критериев позволяет повышать вероятность достоверности раннего прогноза тяжести острого панкреатита. Одним из таких критериев в последние годы становится оценка степени жироотложения у конкретного пациента. Уже на протяжении длительного времени ожирение рассматривается большинством исследователей как неблагоприятный фактор не только тяжёлого течения, но и летального исхода при остром панкреатите. Доказано, что некроз жировой клетчатки сопровождается массивным выбросом цитокинов, в частности адипокинов, запускающих и утяжеляющих системный воспалительный ответ, приводя к развитию ранней органной недостаточности. Кроме того, участки деструкции жировой перипанкреатической клетчатки становятся источником системной липотоксичности, в первую очередь за счет триглицеридов, повышая риск ранней по-лиорганной недостаточности при панкрео-некрозе [5]. Немаловажным фактором в указанной выше ситуации становится не только увеличение содержания жировой ткани в организме, но и её локализации в забрюшинном пространстве. Поэтому ожирение предлагается рассматривать как ещё один неблагоприятный фактор тяжёлого течения панкреатита на ранней стадии заболевания, наравне с лабораторными и инструментальными показателями [6]. Известно, что исход заболевания зависит не столько от изменений в самой железе, сколько от выраженности парапанкреатита [7], протекающего чаще всего индивидуально, а тяжесть деструктивных изменений в парапанкреатической клетчатке определяется не только количеством жировой клетчатки пациента, но и её анатомическим распределением, связанным с конституциональными особенностями каждого человека, определяющимися соматотипом [8].

Оценка роли соматотипа в качестве предиктора развития заболевания проводится клиницистами разных направлений, поэтому представляет интерес изучение его прогностической значимости в группе больных ОП.

Цель исследования: раннее выявление прогностически неблагоприятных форм заболевания на основании конституциональных особенностей пациента.

Материалы и методы

В основу работы включен анализ течения ОП у 270 пациентов с острым панкреатитом, находившихся на лечении в хирургических отделениях на клинических базах кафедры общей хирургии СГМУ с 2013 по 2020 годы. Мужчины – 146 (54 %), женщины – 124 (46 %). Средний возраст пациентов составил 39,2 года.

Дизайн исследования

Критерием включения служило выявление у пациента признаков среднетяжёлого и тяжёлого панкреатита, прогноз тяжёлого течение заболевание на основе комплексной клинико-лабораторной и инструментальной диагностики, а также согласие пациента на участие в исследовании.

Критерии исключения: лица, перенесшие лапаротомию по поводу ферментативного перитонита в связи с диагностическими трудностями; тяжелая сопутствующая патология, в том числе ВИЧ-инфицированные, больные хроническим гепатитом В, С; билиарным панкреатитом; позднее обращение в стационар (свыше трёх суток от начала заболевания); отказ пациента от участия в исследовании.

Тяжесть состояния пациента при поступлении оценивали по шкале APACHE II. Диагностика тяжести заболевания и объём проводимых лечебных мероприятий основывались на критериях, описанных в рамках национальных клинических рекомендаций по лечению острого панкреатита.

С целью оценки влияния конституциональных особенностей на течение ОП пациентам проводили соматотипирование по методике Б.А. Никитюка и соавт. (1991). Выделяли три конституциональных типа

(соматотипа): долихоморфный, брахиморфный и мезоморфный, в сочетании с тремя типами отложения жировой ткани – гипо-трофным, нормотрофным и гипертрофным.

В качестве дополнительных прогностических факторов риска развития тяжёлого течения заболевания в сравнительном аспекте изучены как рассматриваемые нами показатели соматотипа и типа питания, так и критерии, часто используемые как прогностические по данным литературы – возраста как самостоятельного фактора, индекса массы тела (ИМТ). В сравнительном аспекте изучена эффективность балльной шкалы Ranson, как «золотого стандарта» в диагностике тяжести острого панкреатита. При оценке прогностического значения шкалы Ranson учитывались показатели только у пациентов, не имевших тяжёлого течения при поступлении, т.е. критерии «первых суток» для небилиарного панкреатита (возраст, уровень лейкоцитов, гликемии и печеночных ферментов). Это закономерно, поскольку при изначально тяжёлом течении заболевания с момента госпитализации будет иметь место прямая зависимость тяжести состояния и бальной оценкой Ranson.

Статистическую обработку с определением статистической значимости соматоти-па проводили на основании ROC-анализа данных в программе Medcalc 11.5.0.0. с расчетом площади под ROC-кривой (AUC). Данные соматотипирования переводились в числовые значения, и наравне с вышеуказанными показателями оценивалась их прогностическая значимость в отношении ухудшения состояния пациента и неблагоприятного исхода. Определялись пороговые значения изучаемых величин с наибольшей достоверностью на основе чувствительности (SE) и специфичности (SP) в 95 % доверительном интервале (95 % CI). Различия в группах показателей считали достоверными при уровне p < 0,05.

Результаты исследования

Пациенты, вошедшие в исследование ретроспективно, были поделены на две группы. Первую группу составили 179 человек, у которых в конечном итоге имел место среднетяжёлый и тяжёлый ОП. Вторую группу составил 91 больной ОП. У этих пациентов в момент госпитализации имели место как клинико-лабораторное признаки панкреатита, так и инструментальное (по данным ультразукового исследования) подтверждение диагноза. Однако, на фоне проводимого лечения отмечен «обрыв» заболевания без развития признаков, характерных для более тяжёлых форм заболевания.

Течение острого панкреатита – динамический процесс, который несомненно взаимосвязан с тяжестью поражения поджелудочной железы и окружающих тканей, тяжестью состояния пациента, временем заболевания до момента госпитализации и сроками начала лечения. При этом, нередко мы сталкивались как с молниеносным прогрессом заболевания, так и с его обрывным течением.

Нами проанализировано течение заболевания пациентов группы сравнения. При этом выявлены факторы, которые могут быть использованы для прогнозирования тяжести состояния пациента в ранние сроки заболевания.

Худшим результатом, естественно, считали летальный исход. Из 179 человек общая летальность составила 18,9 % (34 из 179 пациентов). От гнойных осложнений панкреонекроза летальность зарегистрирована на уровне 46,3 % (19 из 41 пациента). Летальность от панкреатогенного шока и нарастающей полиорганной недостаточности составила 8,4 % (15 из 179 пациентов). Обращает на себя внимание, что у пациентов, умерших в раннем периоде заболевания, зарегистрирована тяжелая форма ОП с суммой баллов по APACHE II > 15, и основную часть их составили брахиморфные гипертрофы – 46,7 % (n = 7 чел.). Следует заметить, что четыре пациента были госпитализированы изначально в хирургическое отделение, у пяти человек состояние ухудшилось в палате интенсивной терапии (ПИТ) и лишь у шести пациентов изначально диагностировали тяжёлый панкреатит (баллы APACHE II рассчитывались на момент госпитализации в ПИТ).

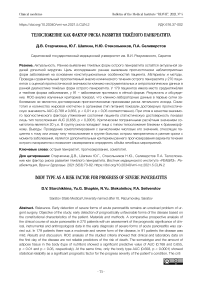

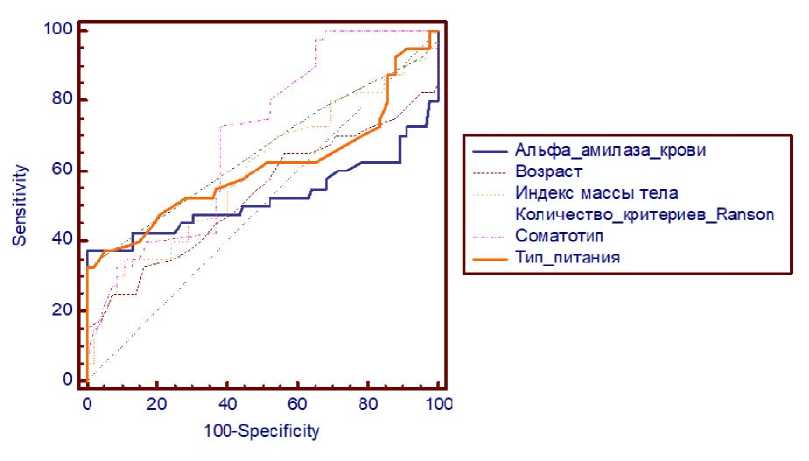

Сравнительный статистический анализ прогностической значимости изученных факторов представлен в виде диаграммы сравнения ROC-кривых (рис. 1).

^^^^^^^^е Альфа_амилаза_крови

Возраст

Индекс массы тела

Количество_критериев_Ranson

Соматотип

Тип_питания

100-Specificity

Рисунок 1. Сравнительный анализ ROC-кривых изучаемых факторов в прогнозе летальности при остром панкреатите

Figure 1 . Comparative analysis of ROC curves of the factors studied in predicting fatality in acute pancreatitis

Из данных, представленных на диаграмме (рис. 1) видно, что такие показатели как уровень альфа-амилазы крови, возраст пациента (оранжевая и коричневая пунктирные линии) являются абсолютно недостоверными факторами раннего прогноза тяжести острого панкреатита, поскольку значения располагаются ниже биссектрисы угла начала координат. Графики значений остальных факторов (соматотип, тип пита- ния, индекс массы тела и количество критериев по шкале Ranson) располагаются выше биссектрисы, говорить однозначно о их достоверности возможно только после оценки основных критериев ROC-анализа (чувствительности, специфичности и уровня p < 0,05).

Основные статистические показатели, описывающие дынные диаграммы, представлены в табл. 1.

Tаблица 1. Статистические показатели, описывающие ROC-кривые

Table 1. Statistical indicators describing ROC curves

|

Показатель |

AUC |

SE |

95 % CI |

p |

|

ИМТ |

0,617 |

0,0715 |

0,529 to 0,700 |

< 0,05 |

|

Возраст |

0,604 |

0,0959 |

0,515 to 0,688 |

> 0,05 |

|

Альфа-амилаза крови |

0,462 |

0,0994 |

0,374 to 0,550 |

> 0,05 |

|

Балл шкалы Ranson |

0,584 |

0,079 |

0,495 to 0,670 |

> 0,05 |

|

Соматотип |

0,768 |

0,0667 |

0,686 to 0,837 |

< 0,01 |

|

Тип питания |

0,655 |

0,081 |

0,567 to 0,736 |

< 0,05 |

Анализ данных, приведенных в табл. 1, демонстрирует, что из изучаемых показателей наибольшую достоверность проявляют соматотип и тип питания, определенные по применяемой методике (отмечается наибольшая площадь под кривыми AUC), кроме того прогностическую значимость имеет такой показатель, как индекс массы тела. Как и было предположено нами в ранние сроки заболевания такие показатели как возраст, уровень альфа-амилазы крови прогностической значимости не имеют. Не выявил прогностической значимости и анализ тяжести состояния пациента по шкале Ranson, что, в некоторой степени, прогнозировалось нами, поскольку даже совокупно критерии шкалы Ranson в ранние сроки заболевания основываются преимущественно на лабораторных признаках, которые часто отсутствуют в начале заболевания.

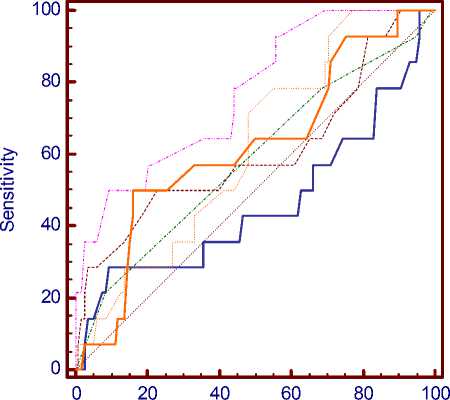

С учетом того, что все факторы с выявленной достоверной прогностической значимостью в отношении раннего прогноза неблагоприятного исхода имеют количественные характеристики, мы провели построение кривых значимости для каждого показателя в отдельности. Определяли конкретное значение изучаемого признака (пограничный уровень) и степень его достоверности на основании чувствительности (Se) и специфичности (Sp). ROC-кривая достоверности для значений соматотипа пациента представлена на диаграмме (рис. 2).

Из представленных на рис. 2 данных видно, что пороговым значением при расчёте соматотипа пациента является уровень 22,9 и выше. Прогностическая ценность данного критерия при увеличении значений показателя выше порогового становится достоверной.

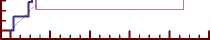

ROC-кривая достоверности для числовых значений типа питания пациента представлена на рис. 3.

Данные, представленные на рис. 3, демонстрируют, что пороговым значением при расчёте соматотипа пациента является уровень 50 и выше. Прогностическая значимость данного критерия при увеличении значений показателя выше порогового становится достоверной.

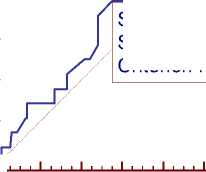

ROC-кривая достоверности для числовых значений индекса массы тела пациента представлена на рис. 4.

Соматотип

■>

V) с о (Л

Sensitivity: 50,0

Specificity: 90,7

Criterion : >22,9

100-Specificity

Рисунок 2. Значения чувствительности и специфичности, пороговые значения уровня достоверности значения соматотипа и летальности в ранние сроки панкреонекроза

-

Figure 2. Sensitivity and specificity values, validity level thresholds of somatotype value and lethality in early pancreonecrosis

тип питания

^ 60

с 40

Sensitivity: 50,0

Specificity: 87,3

Criterion : >50

Ф

(Л 20

100-Specificity

Рисунок 3. Значения чувствительности и специфичности, пороговые значения уровня достоверности типа питания и летальности в ранние сроки панкреонекроза

-

Figure 3. Sensitivity and specificity values, nutritional type confidence level thresholds and lethality early in pancreonecrosis

ИМТ

"> ел с Ф СП

0 □-I

Sensitivity: 78,6

Specificity: 44,9

Criterion : >29,6

100-Specificity

Рисунок 4. Значения чувствительности и специфичности, пороговые значения уровня достоверности ИМТ и летальности в ранние сроки панкреонекроза

-

Figure 4. Sensitivity and specificity values, BMI confidence level thresholds and lethality early in pancreonecrosis

Из данных, представленных на рис. 4, видно, что при расчетных значениях ИМТ 29,4 имеется высокая чувствительность критерия в плане развития летального исхода. Вместе с тем проявляется низкая специфичность этого критерия.

Анализируя полученные данные в отношении прогностических факторов неблагоприятного исхода заболевания, мы видим, что в основе лежит оценка той или иной степени ожирения, что соответствует данным литературы. Действительно, наличие избыточного количества жировой ткани в организме при прогрессировании заболевания неблагоприятно сказывается на его течении и исходе. Однако, при клиническом течении заболевания в легкой и среднетяжелой степени существующее ожирение у конкретного пациента теряет прогностическую ценность.

Анализ динамики состояния пациентов в ранние сроки заболевания показывает, что ухудшение состояния в ходе лечения в течение 48 часов от поступления в стационар отмечено у 21 пациента. При этом у 9 пациентов группы сравнения, госпитализированных в хирургическое отделение, на фоне проводимого лечения наблюдалось появление симптомов органной дисфункции: гипотонии АД < 100 мм рт. ст. – у четырех человек, дыхательной недостаточности (ЧД > 30 в 1 минуту) – у трех человек, делирия – у двух человек.

Эти данные свидетельствовали о прогрессировании заболевания, в связи с чем все пациенты были переведены для дальнейшего лечения в отделение реанимации.

Ретроспективный анализ состояния данных пациентов на момент госпитализации с помощью стандартных шкал определения тяжести больных ОП не выявил уровня среднетяжёлого и тяжёлого течения заболевания.

Обратило на себя внимание, что ещё у 12 пациентов, помещенных сразу же в ПИТ при госпитализации со среднетяжёлым панкреатитом, на фоне проводимого лече- ния отмечено прогрессирование органных дисфункций.

С учетом летальных исходов, ухудшение состояния в ранние сроки заболевания было диагностировано у 20,1 % (36) пациентов: у 21 человека зарегистрировано нарастание органных дисфункций, а 15 – умерли от ранней полиорганной недостаточности.

Анализируя полученные данные в отношении прогностических факторов неблагоприятного исхода заболевания, мы видим, что в основе лежит оценка той или иной степени ожирения, что соответствует данным литературы. Избыточный объем жировой ткани в организме при прогрессировании острого панкреатита неблагоприятно сказывается на течении и исходе заболевания. В то же время, при легком и среднетяжелом течении патологического процесса существующее ожирение у таких пациентов теряет прогностическую ценность.

Как ранее показал анализ клинических данных, у 20 % пациентов в ходе лечения фиксировали ухудшение состояния, которое с учетом существующих шкал тяжести панкреатита прогнозировать в момент госпитализации не удавалось. Именно ухудшение состояния пациента и усугубление патологического процесса предшествует неблагоприятному исходу, что, в свою очередь, диктует необходимость коррекции хирургической тактики. При этом арсенал прогностических средств, позволяющих своевременно выявлять тяжёлые формы заболевания, остается прежним. В связи с этим нами проведен анализ статистической значимости вышеописанных факторов в отношении прогноза ухудшения состояния пациента на основании сравнения данных ROC-кривых, представленных на диаграмме (рис. 5).

Визуальная оценка данных диаграммы показывает, что только кривая показателя соматотипа располагается выше биссектрисы угла начала координат, в то время как оставшиеся кривые пересекают её.

Статистические показатели достоверности признаков представлены в табл. 2.

Рисунок 5. Сравнительный анализ ROC-кривых изучаемых факторов в прогнозе вероятности ухудшения состояния

Figure 5. Comparative analysis of ROC curves of the studied factors in the prediction of the probability of deterioration

Таблица 2. Статистическая значимость исследуемых показателей

Table 2. Statistical significance of the indicators studied

|

Показатель |

AUC |

SE |

95 % CI |

p |

|

ИМТ |

0,597 |

0,0578 |

0,509 to 0,682 |

> 0,05 |

|

Возраст |

0,531 |

0,0625 |

0,442 to 0,618 |

> 0,05 |

|

Альфа амилаза крови |

0,523 |

0,0705 |

0,434 to 0,611 |

> 0,05 |

|

Количество критериев Ranson |

0,655 |

0,0535 |

0,568 to 0,736 |

> 0,05 |

|

Соматотип |

0,695 |

0,0472 |

0,609 to 0,772 |

< 0,0001 |

|

Тип питания |

0,541 |

0,0574 |

0,637 to 0,796 |

> 0,05 |

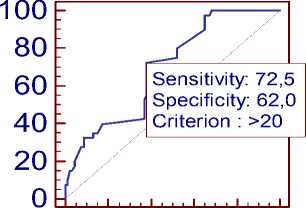

С учетом полученных данных мы провели анализ расчетных значений соматоти-па пациента для выявления конкретных пороговых значений признака, позволяющего прогнозировать риск ухудшения состояния пациента. ROC-кривая, отражающая показатели соматотипа, представлена на рис. 6.

Обсуждение

Анализ приведенных данных свидетельствует, что из изучаемых показателей наибольшую достоверность в отношении прогноза неблагоприятного исхода демонстрирует соматотип и тип питания, определенные по применяемой методике – отмечается наибольшая площадь под кривыми

AUC. Кроме того, прогностическую значимость демонстрирует такой показатель, как индекс массы тела. Как и было предположено нами ранее, в ранние сроки острого панкреатита, такие показатели как возраст и уровень альфа-амилазы крови прогностической значимости не имеют. Анализ тяжести состояния по шкале Ranson так же не выявил прогностической значимости последующего усугубления состояния пациента. Это обстоятельство предполагалось нами, поскольку при отсутствии критериев Ranson в ранние сроки заболевания оснований для регистрации тяжёлой формы панкреатита нет.

Соматотип

100-Specificity

Рисунок 6. ROC-анализ соматотипа в прогнозе вероятности последующего ухудшения состояния пациентов

Figure 6. ROC analysis of somatotype in prediction of probability of subsequent deterioration of patients

Из представленных графиков рис. 6 очевидно, что все брахиморфные сомато-типы, а также близкие к ним мезоморфные (с расчетным числом 20), являются достоверным фактором риска ухудшения состояния пациентов на ранних сроках заболевания.

Результаты оценки значимости типа телосложения в качестве прогностического критерия вероятного ухудшения состояния в ходе базисного лечения показывают, что оценка соматотипа является единственным достоверным критерием прогноза усугубления состояния пациентов. Шкала Ranson в данной ситуации не является прогностической в отношении возможного ухудшения тяжести панкреатита, поскольку состояние части пациентов все-таки ухудшалось в ПИТ. В случае ухудшения состояния пациента в хирургическом отделении при отсутствии критериев, предполагающих в момент госпитализации усугубление патологического процесса в последующем, шкала фактически регистрирует текущую тяжесть состояния пациента, не позволяя выпол- нять достоверное прогнозирование варианта течения заболевания.

Кроме того, установлено, что ИМТ и тип питания пациента непосредственными достоверными критериями прогноза ухудшения состояния не являются.

Выводы

Проведение соматотипирования с вычислением числовых его значений, относящих пациента к тому или иному типу телосложения в группе больных острым панкреатитом в ранние сроки с момента заболевания, является дополнительным критерием раннего прогнозирования варианта течения патологического процесса.

Определение при остром панкреатите того или иного типа телосложения и типа питания служит дополнительным фактором в комплексной оценке состояния пациента, определяющим риск неблагоприятного исхода и развития более тяжёлой формы заболевания, и позволяет индивидуализировать подход к лечению конкретного пациента.

Список литературы Телосложение как фактор риска развития тяжёлого панкреатита

- Куликов Д.В., Корольков А.Ю., Морозов В.П., Ваганов А.А. Нерешенные вопросы лечения острого деструктивного панкреатита. Вестник экспериментальной и клинической хирургии 2019; 12: 2: 134-140. DOI: 10.18499/2070-478X-2019-12-2-134-140

- Мизгирёв Д.В., Кремлёв В.В., Неледова Л.А., Поздеев В.Н., Катышева А.А., Дуберман Б.Л. Острый некротический панкреатит - причины летальных исходов: одноцентровое ретроспективное исследование // Вестник экспериментальной и клинической хирургии. - 2019. - Т. 12. - №1. - C. 29-37. DOI: 10.18499/2070-478X-2019-12-1-29-37

- Papachristou G.I., Muddana V., Yadav D. et al. Comparison of BISAP, Ranson's, APACHE-II, and CTSI scores in predicting organ failure, complications, and mortality in acute pancreatitis. Am. J. Gastroenterol. 2010;105(2): 435-441. DOI: 10.1038/ajg.2009.622

- Фомин А. В., Гидранович А. В. Оценка тяжести состояния больных острым панкреатитом (обзор литературы) // Вестник Витебского государственного медицинского университета. - 2004. - Т. 3, № 1. - С. 41-50.

- Katuchova J., Bober J., Harbulak P. et al. Obesity as a risk factor for severe acute pancreatitis patients. Wien Klin Wochenschr. 2014;126(7-8):223-227. Epub 2014 Feb 13. DOI: 10.1007/s00508-014-0507-7

- Singh R.G., Pendharkar S.A., Plank L.D., Petrov M.S. Role of human lipocalin proteins in abdominal obesity after acute pancreatitis. Peptides. 2017;91:1-7. DOI: 10.1016/j.peptides.2017.03.001

- Александров Д.А., Толстокоров А.С., Седов Д.С. Клиническое значение распространенности парапанкреатита при панкреонекрозе // Саратовский научно-медицинский журнал. - 2016. -Т. 12.- № 1.- С. 57-60.

- Никитюк Д.Б., Мирошкин Д.В., Букавнева Н.С. Клинико-антропологические параллели: новые подходы // Морфологические ведомости. - 2007. - № 1-2. - С. 259-262.