Темная полевка (Microtus agrestis L.) в коренных и антропогенных ландшафтах Восточной Фенноскандии

Автор: Ивантер Эрнест Викторович, Курхинен Юрий Павлович, Соколов Артем Владимирович

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 8 (129) т.1, 2012 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются популяционно-экологические особенности темной полевки в условиях антропогенной трансформации таежных экосистем Восточной Фенноскандии, закономерности пространственной структуры популяции, изменений численности, взаимоотношения с видами-конкурентами.

Популяция, экосистема, динамика численности, биотопическое размещение

Короткий адрес: https://sciup.org/14750331

IDR: 14750331 | УДК: 599.32

Текст научной статьи Темная полевка (Microtus agrestis L.) в коренных и антропогенных ландшафтах Восточной Фенноскандии

В Восточной Фенноскандии (к которой относят Финляндию, Кольский полуостров, Карелию и Карельский перешеек Ленинградской области) темная полевка распространена повсеместно и по численности и доминированию в населении мелких млекопитающих занимает твердое третье место (после обыкновенной бурозубки и рыжей полевки). Вместе с тем этот вид заселяет рассматриваемую территории неравномерно. Наибольшая его численность отмечена в южных районах, особенно в местах, сильно затронутых хозяйственной деятельностью человека, а на севере и востоке ареала он встречается спорадически и обычно в небольшом количестве (табл. 1 и 2).

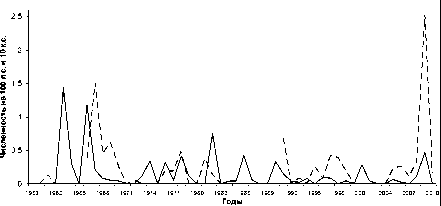

В целом по региону численность темной полевки колебалась по годам в пределах 0,01–2,0 (см. рисунок) и составила в среднем за все годы учетов (1958–2012) 0,3 экз. на 100 ловушко-суток (7,6 % в уловах ловушками). Канавочные учеты за этот же период дали средний показатель 0,38 экз. на 10 канавко-суток (индекс доминирования – 3,2 %) с колебаниями от 0 до 1,6 (0–12,7 %). Сопоставление этих данных с соответствующими показателями учетов численности вида в других частях ареала [1], [3], [6], [7], [9], [14] позволяет говорить о сравнительно невысокой плотности его населения в Восточной Фенноскандии, особенно в северной ее половине. Общая невысокая численность темной полевки на этой территории объясняется сужением экологического ареала вида вблизи северной границы распространения и, в частности, более тесной его связью с антро

погенным ландшафтом, который занимает здесь весьма ограниченные площади.

Таблица 1

Среднегодовые показатели численности темной полевки в Карелии по данным учетов ловушками (июль–октябрь, 1958– 2011 годы)

|

Районы и годы учетов |

Число добытых зверьков |

||

|

Абс. |

На 100 ловушко-суток |

% от улова мелких млекопитающих |

|

|

Лоухский, Калевальский, Кемский (1959, 1961–1962, 1973, 1994–1997) |

66 |

0,21 |

10,1 |

|

Сегежский, Суоярвский (1958, 1960) |

29 |

0,50 |

8,8 |

|

Медвежьегорский (1958, 1962, 1964–1965) |

45 |

0,08 |

6,0 |

|

Кондопожский (1959, 1966–1972) |

107 |

0,24 |

7,4 |

|

Пудожский (1961–1963, 1966) |

9 |

0,03 |

1,3 |

|

Питкярантский, Сортавальский (1966–1967, 1969–2011) |

288 |

0,13 |

3,2 |

|

Лахденпохский (1958–1959, 1966) |

28 |

0,10 |

5,6 |

|

Прионежский (1963, 1966, 1970–1973, 1977–1979) |

215 |

0,36 |

6,4 |

|

Пряжинский (культурный ландшафт, 1966) |

56 |

1,80 |

25,9 |

|

Пряжинский (лесные биотопы, 2002–2011) |

8 |

0,03 |

0,7 |

Таблица 2

Результаты учета темной полевки в Карелии ловчими канавками (июль –октябрь, 1959–2011 годы)

|

Районы и годы учета |

Число добытых зверьков |

||

|

Абс. |

На 10 канавко-суток |

% от улова мелких млекопитающих |

|

|

Кондопожский (1959–1960) |

112 |

0,89 |

6,1 |

|

Медвежьегорский (1962–1964, 1966–1968) |

16 |

1,27 |

17,2 |

|

Питкярантский (1966–1967, 1969–2011) |

75 |

0,12 |

1,08 |

|

Пудожский (1961–1963) |

4 |

0,06 |

0,9 |

-----2

Динамика численности темной полевки в Карелии по данным учетов ловушко-линиями (1) и канавками (2)

Особенности биотопической приуроченности темной полевки в условиях Восточной Фен-носкандии отражают данные табл. 3. В исследованном регионе она наиболее многочисленна в сельскохозяйственных угодьях и по окраинам населенных пунктов, а также на зарастающих лесосеках с разбросанными порубочными остатками, неубранными бревнами и гнилыми пнями. Довольно часто темная полевка встречается на сырых лугах, по опушкам травяных хвойных и лиственных лесов, по краям болот, в лиственном мелколесье и т. п. В пределах этих местообитаний она выбирает влажные захламленные участки с зарослями высоких травянистых растений и кустарников. В южных частях региона темная полевка распространена более равномерно и населяет многие лесные стации, хотя и с меньшей плотностью, чем луговые и полевые угодья. На севере же она более стенотопна и встречается главным образом на лугах, лесных полянах, вырубках, по опушкам лиственных лесов, обочинам дорог и на полях, избегая закрытых стаций, и особенно монотонных хвойных насаждений. Характер стациального размещения зависит также от сезона и численности зверьков. В годы наиболее высоких пиков (1951, 1957, 1963, 1966, 1967, 1982, 1990, 2010) население полевок широко растекается и они встречаются почти во всех биотопах. В большей степени это характерно для молодых расселяющихся зверьков, тогда как зимовавшие более консервативны и придерживаются лишь наиболее благоприятных мест обитания. Совершенно иная картина наблюдается при стойких депрессиях численности (1953–1960, 1970–1972, 1979–1981, 1991–1996, 2000–2008). В этих случаях популяция состоит из отдельных разрозненных поселений, приуроченных к «стациям переживания», которыми в наших условиях служат поросшие кустарником и высоким разнотравьем и сильно захламленные каменные гряды, межи и прочие «неудобные земли» на полях и сенокосах. В небольшом количестве они также сохраняются на посевах трав, опушках, лесных полянах, молодых вырубках и в понижениях, где есть заросли кустарников, высокий травостой и ягодники.

Таблица 3

Биотопическое распределение темной полевки

|

Биотоп |

Весна |

Лето |

Осень |

По всем сезонам |

|

|

Показатель численности |

Индекс верности биотопу |

||||

|

Учеты ловушко |

-линиями (экз. на 100 ловушко-суток) |

||||

|

Сосняки лишайниковые |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Сосняки-зеленомошники |

– |

0,08 (3,3) |

0,08 (1,4) |

0,07 (2,7) |

-0,64 |

|

Ельники-зеленомошники |

0,02 (1,9) |

0,03 (1,1) |

0,05 (0,7) |

0,03 (1,0) |

-1,10 |

|

Смешанные хвойно-лиственные леса |

– |

0,04 (1,1) |

0,61 (6,7) |

0,09 (2,4) |

-0,45 |

|

Спелые лиственные леса |

0,01 (2,0) |

0,22 (5,8) |

0,09 (1,6) |

0,18 (5,1) |

+0,36 |

|

Лиственное мелколесье |

– |

0,21 (4,9) |

0,22 (3,5) |

0,20 (4,8) |

+0,55 |

|

Вырубки |

– |

0,24 (4,4) |

0,02 (0,3) |

0,20 (3,8) |

+0,55 |

|

Окультуренный ландшафт |

0,07 (5,6) |

0,59 (12,0) |

1,03 (13,3) |

0,52 (14,1) |

+3,45 |

|

Окраины болот |

– |

0,13 (10,0) |

– |

0,12 (11,0) |

-0,18 |

|

Опушки леса |

– |

0,20 (5,6) |

1,06 (9,6) |

0,66 (8,8) |

+4,72 |

|

Учеты канавками (экз. на 10 канавко-суток) |

|||||

|

Сосняки-зеленомошники |

– |

0,10 (0,9) |

0,06 (0,5) |

0,09 (0,8) |

-0,59 |

|

Ельники-зеленомошники |

– |

0,29 (2,1) |

– |

0,27 (2,0) |

+0,22 |

|

Смешанные хвойно-лиственные леса |

– |

0,26 (2,6) |

– |

0,24 (2,5) |

0 |

|

Спелые лиственные леса |

0,16 (2,0) |

0,18 (1,0) |

0,46 (3,7) |

0,20 (1,4) |

0 |

|

Лиственное мелколесье |

– |

0,25 (1,8) |

– |

0,24 (1,8) |

0 |

|

Вырубки |

– |

0,46 (3,7) |

5,7 (44,4) |

0,64 (5,4) |

+1,9 |

|

Окультуренный ландшафт |

1,25 (100,0) |

1,00 (7,3) |

3,17 (26,0) |

1,37 (11,4) |

+5,2 |

Сезонные изменения биотопического размещения темной полевки сводятся в основном к перераспределению численности. Весной и в начале лета плотность населения полевок минимальная и зверьки концентрируются в немногих лучших местообитаниях, чаще всего в пределах антропогенного ландшафта, по травяным опушкам и лесным пожням. Летом отдельные поселения постепенно сливаются и зверьки более или менее равномерно заселяют все подходящие биотопы. Осенью эта дисперсия особенно хорошо выражена, но к зиме полевки вновь концентрируются в немногочисленных поселениях и их распространение приобретает очаговый характер. В это время они часто отлавливаются в стогах, на усадьбах и в хозяйственных постройках, безраздельно господствуя в населении мелких млекопитающих антропогенного ландшафта. Таким образом, зимой, весной и в начале лета, а также во все сезоны в годы стойких депрессий численности для темных полевок Восточной Фенноскандии характерен мозаичный тип поселений, а в июле – октябре – диффузный, равномерный. И поскольку перестройка типа поселения носит здесь как сезонный, так и годовой циклический характер при сохранении сети постоянных элементарных поселений, свойственный данной популяции тип пространственной структуры можно по классификации В. Е. Флинта [16], [17] отнести к пульсирующему.

Особого внимания заслуживает вопрос о территориальных отношениях темной полевки с полевкой-экономкой. На сырых лугах, в мелколесье по берегам водоемов, на болотах и сырых участках антропогенного ландшафта их экологические ниши наиболее полно совпадают, что ведет к конкуренции. В наиболее яркой форме территориальный антагонизм, приводящий к четкой пространственной разобщенности этих двух видов, мы наблюдали в 1960–90-х годах в окрестностях полевых стационаров в Прионежском (агробаза Института биологии КарНЦ РАН) и Питкярантском (дер. Карку) районах Карелии. В более благоприятных, влажных, с густым и сочным травостоем местах здесь всегда количественно преобладала более крупная и сильная полевка-экономка, а в более сухих и менее кормных – темная полевка. Вместе с тем отчетливая территориальная конкуренция и вызванное ею количественное доминирование экономки были заметны в основном лишь в годы ее высокой численности, а в остальное время зверьки обоих видов вполне мирно уживались и одинаково часто отлавливались в одних и тех же местах. К аналогичному выводу о зависимости био-топического распределения темной полевки от численности экономки как более сильного конкурента приходит по наблюдениям в Северной Финляндии и Дж. Таст [21]. Так, по его данным, в годы высокой численности экономки темная полевка исчезает почти из всех антропогенных местообитаний и большинства торфяников, а во время очень высоких пиков – даже из светлых травянистых лесов. Между тем в годы низкой численности экономки темная полевка снова занимает эти места обитания и живет бок о бок с немногочисленными особями вида-конкурента. Подробное описание этих явлений, наблюдавшихся в других частях ареала данных видов, можно найти и в трудах известных классиков отечественной териологии [2], [5], [13], [18].

Согласно специальным исследованиям [10], [11], [12], отношение темной полевки к сплошным концентрированным рубкам леса в целом гораздо терпимее, чем других обитателей таежных экосистем. В отдельных биотопах сукцессионного ряда (вырубки, особенно злаковых типов) она составляет до 45 % (учеты давилками) – 76 % (учеты канавками, табл. 4). Анализ данных многолетних учетов показывает, что на вырубках происходит заметное увеличение численности темной полевки, создающей здесь в течение нескольких лет основной фон населения мышевидных грызунов. В последующие годы по мере восстановления древесного полога и угнетения нижних ярусов растительности обилие и индекс доминирования темной полевки постепенно сокращаются. Коэффициент корреляции между давностью рубки (от 1–2 до 25 лет) и индексом доминирования вида составил -0,95 ( p < 0,05), то есть изменения идут в противоположном, по сравнению с рыжей полевкой, направлении. Характер взаимоотношений темной и рыжей полевок, демонстрирующих совершенно разную реакцию на рубку леса, неоднократно обсуждался в литературе. При этом предполагалась возможность конкуренции между этими видами на ранних стадиях вторичной сукцессии лесных экосистем [19]. По материалам исследований в Финляндии [20], рыжая полевка может испытывать конкурентное давление со стороны темной полевки, особенно в годы высокой численности последней. Не исключая конкуренцию, определяющим фактором мы все же считаем резкое изменение экологических условий на вырубках, дающее временное преимущество темной полевке. В Карелии летом это типично зеленоядный вид, зимой в его рационе значительное место занимают кора и побеги древесных пород [7]. Увеличение фитомассы травянистых кормов и количества подроста на вырубках благоприятно сказывается на кормовой базе и, соответственно, на обилии темной полевки. Нами установлена достоверная корреляционная связь между фитомассой травяно-кустарничкового яруса растительности и численностью темной полевки (+0,89, p < 0,01). В дальнейшем восстановление лесной среды в процессе вторичной сукцессии растительности ведет к ухудшению экологических условий для темной полевки. В результате преимущество получает рыжая полевка, которая вновь занимает лидирующее положение среди населения лесных грызунов.

|

Таблица 4 |

|||||||||

|

Изменение численности и соотношения фоновых видов мышевидных грызунов |

|||||||||

|

в коренных и трансформированных |

рубками леса |

биотопах |

|||||||

|

Рыжая полевка |

Темная полевка |

Полевка-экономка |

|||||||

|

Биотоп |

|||||||||

|

I |

II |

III |

I |

II |

III |

I |

II |

II |

|

|

А. Учеты на ловушко-линиях: |

|||||||||

|

Сосняки зеленомошные, спелые |

2,8 |

60 |

94 |

0,14 |

2,5 |

5 |

0 |

0 |

0 |

|

Ельники зеленомошные, спелые |

2,8 |

62 |

98 |

0,02 |

0,4 |

0,7 |

0 |

0 |

0 |

|

Открытые вырубки |

1,9 |

22 |

37 |

2,3 |

26 |

45 |

0,8 |

8 |

16 |

|

Молодняки 6–20 лет |

2,9 |

39 |

66 |

10 |

14 |

23 |

0,4 |

5 |

9,1 |

|

21–40 лет |

2,0 |

72 |

100 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Вторичные древостои 50–70 лет |

2,1 |

43 |

92 |

0,06 |

1 |

2,6 |

0,1 |

3 |

4,4 |

|

Семенные куртины |

2,3 |

58 |

96 |

0,1 |

2 |

4,2 |

0 |

0 |

0 |

|

Недорубы |

3,8 |

55 |

89 |

0,4 |

5 |

9,4 |

0 |

0 |

0 |

|

Экотоны (лес-вырубка) |

4,7 |

39 |

55 |

2,9 |

25 |

34 |

0,9 |

8 |

10,6 |

|

В. Учеты ловчими конусами |

|||||||||

|

Сосняки зеленомошные, спелые |

2,2 |

40 |

95 |

0,6 |

10 |

26 |

0 |

0 |

0 |

|

Ельники зеленомошные, спелые |

1,0 |

27 |

100 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Открытые вырубки |

0,1 |

2 |

5 |

1,4 |

32 |

76 |

0,1 |

3 |

5,4 |

|

Молодняки 6–20 лет |

0,5 |

9 |

40,6 |

0,6 |

14 |

49 |

0 |

0 |

0 |

|

20–30 лет (смешанные) |

2,0 |

45 |

77 |

0,6 |

10 |

23 |

0 |

0 |

0 |

|

30–40 лет (хвойные) |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Вторичные древостои 50–70 лет |

1,1 |

24 |

50 |

0 |

0 |

0 |

0,2 |

4 |

9,1 |

|

Семенные куртины |

1,6 |

23 |

59 |

0,8 |

14 |

29,6 |

0 |

0 |

0 |

|

Недорубы |

0,7 |

12 |

70 |

0,2 |

3 |

20 |

0 |

0 |

0 |

Примечание. I – численность (экз. на 100 ловушко-суток – А, на 10 конусо-суток – В); II – % от улова мелких млекопитающих; III – % от улова мышевидных грызунов.

Подснежные учеты зверьков в феврале на открытой злаковой вырубке и в сосняке-зеленомошнике показали, что темная полевка в период высокой численности предпочитает селиться на открытых вырубках не только летом, но и зимой (1,3 экз. на 100 ловушко-суток, 21 % в уловах мелких млекопитающих). Однако доминирование темной полевки в отловах грызунов характерно только для территории злаковых (луговиковых, вейниково-луговиковых) вырубок. Правда, они составляют значительную часть всех вырубок региона [4], [8], [15].

На вырубках иных типов темная полевка может не преобладать в уловах, хотя ее обилие и индекс доминирования здесь повышаются. Очевидно, только типом растительности на вырубках и можно объяснить некоторые закономерные географические различия численности и доминирования определенных видов мелких млекопитающих в разных регионах таежной зоны России. В одних регионах доминирует темная полевка (или другие представители рода Microtus), в других наблюдается только рост ее численности при сохранении доминирования за лесными (рыжими) полевками. Вполне естественно, что разные исследователи выбирали в качестве «контроля» различные типы леса, а в качестве «опыта» – разные типы вырубок. Не исключено, что в пределах разных регионов может наблюдаться широкий спектр различных реакций одного и того же вида животного на рубку леса, в зависимости от характера лесного биоценоза, типа вырубки, почв, рельефа и др., как это и установлено нами в Восточной Фенноскандии.

Темная полевка хорошо приспособлена к жизни на вырубках. В годы пиков численности она активно осваивает не только оптимальные для нее злаковые (вейниково-луговиковые) вырубки, но и заболоченные, осоково-сфагновые (в том числе зимой). По нашим наблюдениям, на злаковых вырубках зимой полевки устраивают подснежные гнезда в центральной части дернины злаков, постепенно выедают живые части растений, а отмершие стебли и листья используют как теплоизолятор. Летом зверьки устраивают норы в заросших травянистой растительностью отвалах почвы из-под гусениц трелевочных тракторов. Почва здесь рыхлая, она как бы приподнята над остальной поверхностью. В условиях повышенного поверхностного стока на открытых лесосеках такие норы практически не затопляются.

Численность темной полевки на вырубках испытывает не столь сильные колебания по годам, как в спелых сосняках (коэффициент вариации CV соответственно 107 и 188 %). Летне-осенняя численность этого вида на вырубках обычно в 5–10 раз превышает весеннюю, при этом особенно быстрый рост происходит в первой половине лета (в среднем за 11 лет наблюдений – девятикратное). Впрочем, бывают и исключения из этого правила. На одном из экспериментальных участков вырубки (злаковый тип, очистка – сбор порубочных остатков в валы и кучи, есть лесные культуры ели) было зафиксировано значительное, в 4 раза, сокращение численности темной полевки от весны к осени. Однако это скорее всего было связано с отмеченной здесь достаточно высокой численностью других видов полевок – экономки и рыжей. При этом последняя, в отличие от темной, не только не сократила численность к концу бесснежного сезона, а напротив, увеличила ее в 8 раз. В этих условиях темная полевка смогла достичь достаточно высокой численности только на краю вырубки – на границе с лесом, что для данного вида в целом нехарактерно. Это нельзя объяснить нечем иным, как вытеснением темной полевки с территории вырубки другими видами полевок – экономкой и рыжей, что косвенно подтверждает вероятность обострения их конкурентных отношений при высокой численности последних.

В сомкнутых древостоях по краю вырубок (хвойные недорубы, участки частоствольных молодняков) темная полевка встречается не постоянно и в небольшом количестве, в основном лишь в годы пиков численности и ближе к осени, в периоды массового расселения молодых. Антропогенная трансформация ландшафта в целом позитивно сказывается на состоянии ее популяций, ее численность здесь значительно выше, чем в крупных массивах незатронутых рубками хвойных лесов. В среднем за 11 лет исследования превышение достигло семикратной величины, а в слабо фрагментированных сосняках – даже десятикратной. Помимо прочего, это связано и с более благоприятной для успешного воспроизводства возрастной структурой обитающего на вырубках поголовья: в период массового размножения зимовавшие и половозрелые прибылые зверьки составляли здесь до половины всего населения, тогда как в сомкнутых хвойных насаждениях их либо не было вовсе, либо их количество не превышало 10 %, остальных представляли лишь молодые расселяющиеся животные. Таким образом, в условиях периферии ареала вырубки служат для популяции темных полевок важнейшей стацией размножения. Недаром именно здесь, на вырубках, было отловлено подавляющее большинство (84 %) беременных самок этого вида.

Итак, вызванная массовыми рубками фрагментация хвойных лесов и формирование мозаичного антропогенного ландшафта – в целом позитивный для темной полевки процесс. Особенно благоприятно сказываются на существовании этого вида формирующиеся на хорошо очищенных лесосеках злаковые вырубки, составляющие наряду с сельхозугодьями основные места его обитания в Восточной Фенноскандии. В этих условиях темная полевка проявляет себя как типичный обитатель открытых пространств, хорошо приспособленный к освоению и заселению злаковых вырубок. Выполняя важнейшую функцию первопоселенца, необходимого первичного звена в осуществлении процесса лесовосстановления, этот вид при благоприятных условиях (очистка лесосек, отсутствие конкурентов, мощный травяно-кустарничковый ярус) может достигать очень высокой численности (в отдельные годы – до 18–20 экз. на 100 ловушко-суток) и тем самым подготавливает условия для дальнейшего заселения вырубок другими видами животных, и прежде всего хищниками-миофагами – лесной куницей, горностаем, лисицей, лесным хорьком и др. В дальнейшем, по мере восстановления лесной растительности и формирования исконной таежной фауны, происходит снижение как численности, так и индекса доминирования темной полевки и на смену ей приходят новые, более характерные обитатели спелого леса: рыжие полевки, землеройки-бурозубки, а также целый ряд более крупных охотничьих видов, таких как летяга, белка, лесная куница, заяц-беляк, рысь, барсук, медведь, лось и т. д.

* Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития (ПСР) ПетрГУ в рамках реализации комплекса мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.

Список литературы Темная полевка (Microtus agrestis L.) в коренных и антропогенных ландшафтах Восточной Фенноскандии

- Ануфриев В. М. Темная (пашенная) полевка//Фауна европейского Северо-Востока России. Млекопитающие. Т. II, Ч. 1. СПб.: Наука, 1994. С. 254-263.

- Башенина Н. В. Материалы к экологии мелких млекопитающих зоны европейской тайги//Ученые записки Пермского педагогического института. 1968. Т. 52. С. 3-44.

- Воронов Г. А. География мелких млекопитающих южной тайги Приуралья, Средней Сибири и Дальнего Востока. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1993. 223 с.

- Воронова В. С. К вопросу о классификации растительности вырубок Карелии//Возобновление леса на вырубках и выращивание сеянцев в питомниках. Петрозаводск, 1964. С. 23-32.

- Грибова З. А. К экологии пашенной полевки (Microtus agrestis L.)//Труды ВНИИОЗ. Вып. 18. М., 1959.

- Жигарев И. А. Мелкие млекопитающие рекреационных лесов Подмосковья. М.: Прометей, 2004. 232 с.

- Ивантер Э. В. Популяционная экология мелких млекопитающих таежного Северо-Запада СССР. Л.: Наука, 1975. 244 с.

- Крышень А. М., Гнатюк Е. П. Разнообразие растительных сообществ вырубок Карелии//Антропогенная трансформация таежных экосистем Европы. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2004. С. 178-172.

- Куприянова И. Ф. Биотопические группировки мелких млекопитающих и динамика их численных взаимоотношений на юге Архангельской области//Фауна и экология позвоночных животных. М., 1978. С. 114-130.

- Ку рхинен Ю. П. Воздействие сплошных концентрированных рубок на кормовые ресурсы и численность растительноядных млекопитающих Карелии//Влияние хозяйственного освоения лесных территорий Европейского Севера на население животных. М., 1987. С. 18-31.

- Курхинен Ю. П. Млекопитающие и тетеревиные птицы Восточной Фенноскандии в условиях антропогенной трансформации таежных экосистем: Автореф. дис.. д-ра биол. наук. Петрозаводск, 2001. 38 с.

- Курхинен Ю. П., Данилов П. И., Ивантер Э. В. Млекопитающие Восточной Фенноскандии в условиях антропогенной трансформации таежных экосистем. М.: Наука, 2006. 206 с.

- Наумов Н. П. Очерки сравнительной экологии мышевидных грызунов. М.; Л., 1948. 204 с.

- Попов И. Ю. Структура и динамика населения мелких млекопитающих в связи с сукцессиями растительности в Европейской южной тайге: Автореф. дис.. канд. биол. наук. М., 1998.

- Ронконен Н. И. Вырубки и естественное возобновление на них//Лесовосстановление в Карельской АССР и Мурманской области. Петрозаводск, 1975. С. 36-65.

- Флинт В. Е. Типы пространственной структуры популяций у мелких млекопитающих//Популяционная структура вида у млекопитающих. М.: Изд-во МГУ, 1970. С. 161-163.

- Флинт В. Е. Пространственная структура популяций мелких млекопитающих. М.: Наука, 1977. 182 с.

- Формозов А. Н. Мелкие грызуны и насекомоядные Шарьинского района Костромской области в период 1930-1940 гг.//Материалы по грызунам. М.: Изд-во МОИП, 1948. Вып. 3. С. 3-110.

- Henttonen H., Kaikusalo A., Tast J., Viitala J. Interspecific competition between smalol rodents in Subarctic and boreal ecosystems//Oicos. 1977. Vol. 29. P. 581-590.

- Larsson T. Small rodent abundance in relation to reforestation measures and natural habitat variables in Northen Sweden//Bull. OEPP 1977. Vol. 7. № 2. P. 397-409.

- Tast J. Influence of the root vole, Microtus oeconomus (Pallas) in man-made habitats in Finland//Ann. Zool. Fenn. Vol. 5. P. 62-72.