Темпоральные и динамические характеристики гласных при нейтральном и эмфатическом ударении

Автор: Баталин Сергей Васильевич, Глебова Екатерина Александровна

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics

Рубрика: Развитие и функционирование русского языка

Статья в выпуске: 3 т.17, 2018 года.

Бесплатный доступ

Русское ударение традиционно считается квантитативным; при этом схема распределения длительностей ударных слогов во фразе может зависеть от типа ударения - нейтрального или эмфатического. Выдвинуто предположение о том, что различный характер квантования временной структуры фразы может быть обусловлен участием других акустических параметров, в частности, интенсивности, в создании эффекта ударения. С целью верификации гипотезы был проведен сопоставительный анализ длительности и интенсивности гласных, произнесенных с нейтральным и эмфатическим ударением, и оценена возможность описать эти акустические корреляты ударения с использованием параметра энергии гласного. Экспериментальный корпус представлен фразами идентичной звуковой структуры с анализируемым словом Стас, занимающим различные фразовые позиции и произнесенным с нейтральным и эмфатическим ударениями. Сопоставление полученных данных выполнено с использованием двустороннего t-критерия Стьюдента. Установлено, что увеличение длительности гласных и повышение их интенсивности в словах с эмфатическим ударением по сравнению со словами с нейтральным ударением осуществляется согласно общим закономерностям, в значительной степени модифицированным индивидуальными особенностями дикторов. Описание ударения с применением производного параметра энергии гласного представляется нецелесообразным ввиду высокой степени совпадения графиков длительности гласных и энергии их произнесения. Полученные результаты могут быть использованы в системах синтеза эмоционально окрашенной речи.

Интонация, ударение, эмфатическое ударение, нейтральное ударение, длительность гласных, синтез речи, русский язык

Короткий адрес: https://sciup.org/149129916

IDR: 149129916 | УДК: 811.161.1’34 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2018.3.8

Текст научной статьи Темпоральные и динамические характеристики гласных при нейтральном и эмфатическом ударении

DOI:

Одним из актуальных направлений современной экспериментальной фонетики является исследование акустических параметров речевого сигнала, используемых для передачи эмоционального состояния говорящего. В связи с этим внимание лингвистов привлекает изучение роли акустических параметров в различных типах ударения. Количественный характер русского ударения в настоящее время общепризнан, при этом исследователи отдельно отмечают зависимость длительностей звуковых сегментов от позиционных факторов, в частности, от непосредственного фонетического контекста и позиции звукового сегмента в составе фразы [Кривнова, 2007], а также ритмической структуры слова [Златоустова, Кузнецов, Отт, 1984]. Кроме того, соотношение длительности односложных слов хорошо описывается с использованием относительных величин [Баталин, 2012].

Сделанные выше замечания справедливы, но только для слов, произнесенных с нейтральным, эмфатически неокрашенным ударением. В случае эмфатического ударения схема изменения длительностей звуковых сегментов иная. Л.В. Златоустова в пилотном исследовании отмечает разнонаправленный характер изменения длительностей эмфатически ударных гласных в зависимости от типа передаваемых эмоций [Златоустова, 1957]. Увеличение длительности слов с эмфатическим ударением получило экспериментальное подтверждение в некоторых работах (см., например: [Апушкина, 2011; Ну-шикян, 1986]). Отметим также, что во фразах с эмфатическим ударением схема распределения относительных слоговых длительностей, характерная для нейтрального ударения, не прослеживается [Баталин, 2014]. Исследователи определяют параметр использования интенсивности в русском ударении как второстепенный. По мнению Л.В. Златоустовой, интенсивность имеет малую значимость для создания эффекта ударения [Златоустова, 1953], а Т.М. Николаева в связи с этим замечает, что интенсивность, как правило, следует за мелодическим рисунком фразы и в значительной степени обусловливается фразовыми позиционными условиями [Николаева, 1977, с. 94–98]. Однако на- блюдения, полученные на материале целого ряда языков – английского [Lieberman, 1960], каталонского [Ortega-Liebaria, del Mar Vanrell, Prieto, 2010], мандаринского китайского [Yanhong, Nissen, Francis, 2008] – свидетельствуют об использовании интенсивности для выделения ударного слога. Кроме того, исследователи отдельно отмечают компромиссный выбор акустических параметров, включая интенсивность, для определения ударности слога при восприятии речи [Lieberman, 1960; Ortega-Liebaria, del Mar Vanrell, Prieto, 2010; Sluijter, van Heuven, Pacilly, 1996]. Исходя из вышесказанного, можно предположить, что в роли акустического коррелята русского эмфатического ударения используется не только длительность, но и интенсивность звукового сигнала, и их взаимодействие может носить вариативный характер.

Такая гипотеза определила задачи настоящего исследования: проанализировать степень удлинения ударных гласных в словах с эмфатическим ударением по сравнению с нейтральным ударением; сравнить интенсивность гласных в словах с нейтральным и эмфатическим ударением; сопоставить использование этих двух акустических параметров привлеченными к эксперименту дикторами для создания эффекта нейтрального и эмфатического ударений. Кроме того, предполагается оценить возможность описания различий между нейтральным и эмфатическим ударениями с помощью такого примененного в ряде экспериментальных исследований производного параметра, как энергия звукового отрезка, [Нушикян, 1986; Потапова, 1986; Beckman, 1986].

Методика организации и проведения эксперимента

Экспериментальный корпус исследования составили фразы идентичного звукового состава с анализируемым словом Cтас, занимающим во фразах начальную, срединную и конечную позиции: Стас не был тихоней – Не был Стас тихоней – Не был тихоней Стас. Анализируемое слово произносилось с нейтральным и эмфатическим ударениями. Во фразах, произнесенных с нейтральным ударением, фразовое падало на последнее слово во фразе. Во фразах с эмфатическим ударением анализируемое слово Стас произносилось с эмфатическим выделением независимо от позиции слова – начальной, срединной или конечной.

В качестве дикторов были привлечены двое мужчин и две женщины в возрасте от 25 до 45 лет, носители русского литературного произношения. Каждая фраза озвучивалась по 10 раз (экспериментальный корпус состоит из 240 слов).

Озвученный материал был оцифрован с частотой 41 кГц и проанализирован с использованием программы PRAAT . Членение звуковых сегментов проводилось на основе спектрограммы; погрешность измерения длительностей составила 5 мс. В качестве основной единицы анализа был выбран гласный [а] в слове Стас , произнесенном с нейтральным и эмфатическим ударениями и занимающим начальную, срединную и конечную позиции во фразе. Выбор гласного в качестве основной единицы анализа был обусловлен тем фактом, что для восприятия словесного ударения существенна только длительность гласного в слоге [Физиология речи..., 1976, с. 103].

Измерялись следующие акустические параметры: длительность гласного [а], а также средние значения его интенсивности в словах с нейтральным и эмфатическим ударениями в различных позициях во фразе. Кроме того, были сопоставлены значения относительной интенсивности анализируемого гласного, рассчитанной как отношение средней интенсивности гласного к средней интенсивности всей фразы; расчет относительных значений проводился для каждого типа ударения и каждой позиции анализируемого слова во фразе. Анализ относительных значений интенсивности гласного потребовал измерения средних значений интенсивности фраз с анализируемым словом. Энергия произнесения гласного [а] рассчитывалась как произведение длительности гласного на усредненное значение его интенсивности для каждой фразовой позиции и типа ударения. При сопоставлении полученных результатов использовался t -критерий Стьюдента для 5 %-го уровня достоверности, а также корреляционный анализ.

Резул ьтаты

Длительность гласных

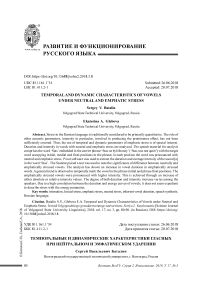

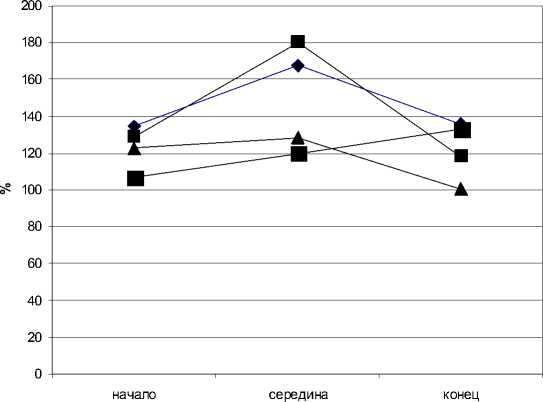

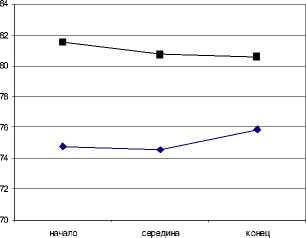

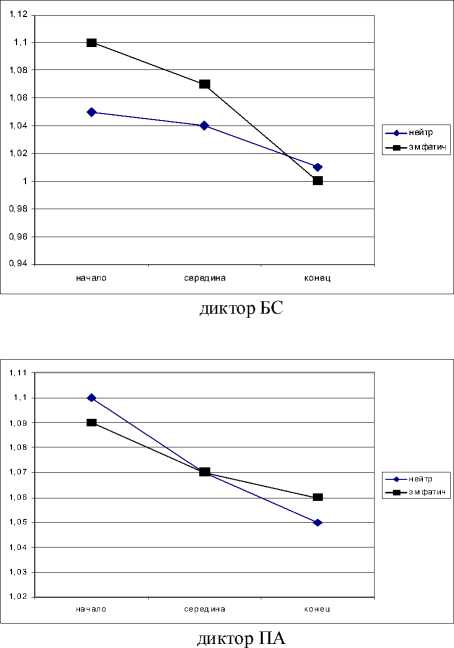

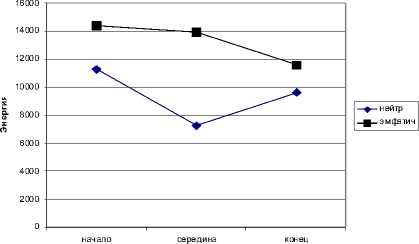

Результаты измерения абсолютных длительностей гласных в словах, произнесенных с нейтральным и эмфатическим ударениями, представлены на рисунке 1. У всех дикторов длительность гласных с эмфатическим ударением статистически достоверно превышает длительность гласных с нейтральным ударением, за исключением конечной позиции во фразе в произнесении диктора ПА. Использование критерия Стьюдента показало, что установленные различия в данном случае не являлись статистически достоверными (р > 0,05). Обращает на себя внимание тот факт, что дикторы в разной степени увеличивают длительность гласных с эмфатическим ударением. Представленные на рисунке графики показывают, что диктор БС удлиняет эмфатически ударный гласный практически на одинаковую величину во всех трех позициях; у диктора ХТ максимальное удлинение эмфатически ударного гласного наблюдается в срединной фразовой позиции, а минимальное – в конечной; у диктора ПА различия в длительности гласных в конечной позиции во фразе отсутствуют; у диктора КН различие в длительности гласных в начальной фразовой позиции минимально.

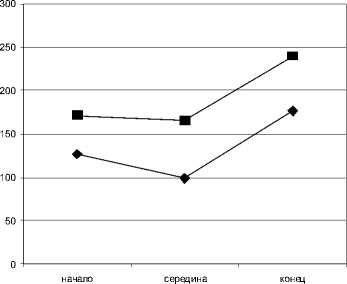

Относительная степень удлинения эмфатически ударных гласных по сравнению с гласными с нейтральным ударением, выраженная в процентах, представлена на рисунке 2. Данные графиков указывают на то, что дикторы БС и ХТ удлиняют эмфатически ударные гласные в большей степени, чем дикторы ПА и КН; исключением является степень удлинения гласного в конечной позиции во фразе у диктора КН. Кроме того, у дикторов БС и ХТ прослеживается опреде-

диктор БС

—*— нейт р

—■— э м фат ич диктор ПА

Рис. 1. Длительность гласного [а] с нейтральным и эмфатическим ударениями в различных позициях фразы в произнесении четырех дикторов

—♦— БС

—■ ХТ

—▲— ПА

■ КН

Рис. 2. Степень удлинения гласных с эмфатическим ударением по сравнению с длительностью гласных с нейтральным ударением в различных позициях во фразе в произношении четырех дикторов

ленная закономерность в степени удлинения эмфатически ударного гласного: она максимальна у гласных в срединной позиции во фразе и минимальна в начальной и конечной позициях; у дикторов ПА и КН подобной закономерности не наблюдается.

Интенсивность гласных

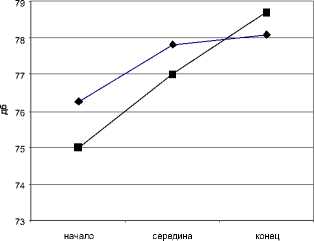

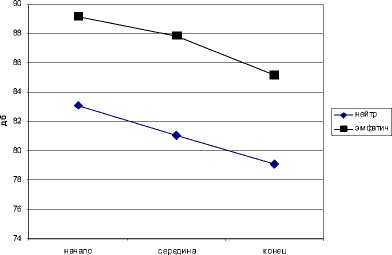

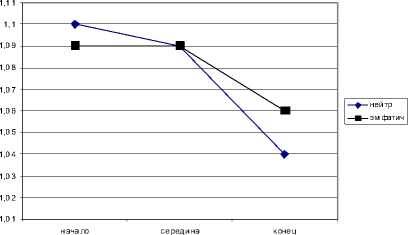

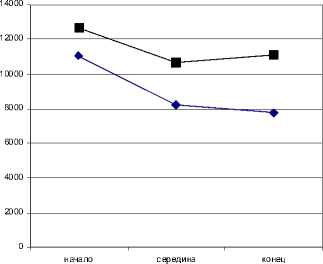

Графики усредненной интенсивности фраз, включающих слова, произнесенные с нейтральным и эмфатическим ударениями, представлены на рисунке 3. Как следует из графиков, привлеченные к эксперименту дикторы по-разному оформляют интенсивность фраз со словами, имеющими нейтральное и эмфатическое ударения. Так, дикторы БС и ХТ используют повышение интенсивности фразы с эмфатически ударным гласным нерегулярно. Диктор БС повышает общую интенсивность фразы с эмфатически ударным гласным только в том случае, когда анализируемое слово занимает во фразе конечную позицию. Диктор ХТ повышает общую интенсивность фразы в том случае, когда слово с эмфатическим ударением занимает во фразе срединную позицию. В остальных случаях у обоих дикторов общая средняя интенсивность фраз со словами с эмфатическим ударением ниже, чем интенсивность фраз со словами с нейтраль- ным ударением. Иная картина наблюдается у дикторов ПА и КН: они регулярно произносят фразы, содержащие слова с эмфатическим ударением, более интенсивно, чем фразы, содержащие слова с нейтральным ударением. Данные различия являются статистически значимыми при 5 %-ом уровне достоверности.

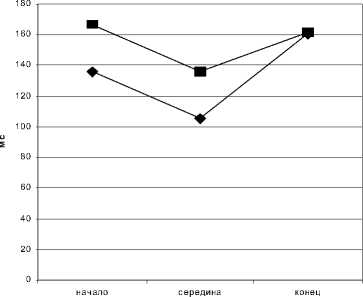

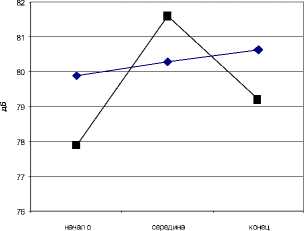

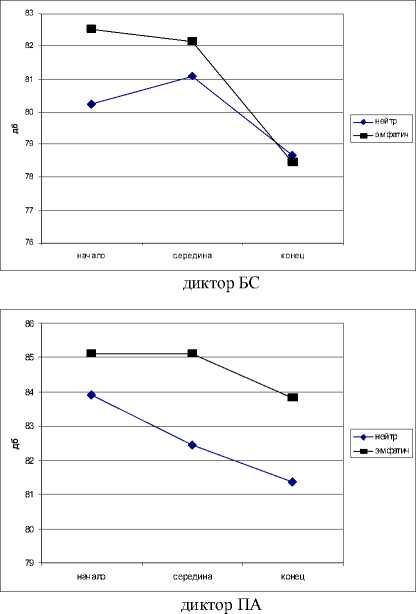

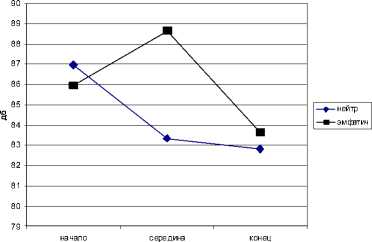

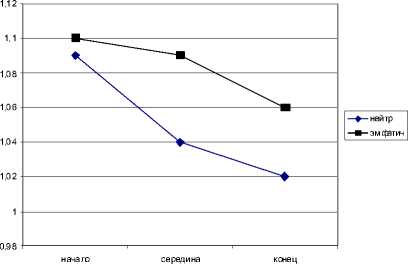

Абсолютные значения интенсивности, усредненные на квазистационарных участках анализируемых гласных, представлены на рисунке 4. Как следует из графиков, у диктора БС интенсивность гласного, произнесенного с эмфатическим ударением, превышает интенсивность гласного с нейтральным ударением только в начальной и срединной фразовых позициях; у диктора ХТ – только в срединной позиции во фразе. У дикторов ПА и КН абсолютные значения интенсивности гласных, произнесенных с эмфатическим ударением, превышают соответствующие значения гласных с нейтральным ударением во всех трех позициях. Все вышеописанные различия статистически значимы при 5 %-ом уровне достоверности; в остальных случаях различия не являются статистически значимыми.

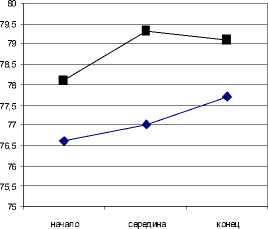

Относительные значения интенсивности анализируемых гласных определялись по отношению к средней интенсивности фразы; результаты сопоставления этих значений

диктор БС

диктор ХТ

диктор ПА

диктор КН

Рис. 4. Средняя абсолютная интенсивность гласного [а] в различных позициях во фразе в произнесении четырех дикторов

Рис. 3. Абсолютная интенсивность фразы с гласным [а], занимающим различные позиции во фразе, в произнесении четырех дикторов

диктор ХТ

диктор КН

представлены на рисунке 5. Как следует из графиков, в случае с эмфатическим ударением гласный [а] далеко не всегда произносился с большей интенсивностью относительно средней интенсивности фразы, чем этот же гласный в слове с нейтральным ударением в соответствующей позиции. Относительная интенсивность гласного, произнесенного с эмфатическим ударением, статистически достоверно ( р < 0,05) превышала относительную интенсивность гласного, произнесенного с нейтральным ударением: у диктора БС – в начальной и срединной позициях, у диктора ХТ – в срединной и конечной позициях, у диктора ПА – в начальной и конечной позициях, а у диктора КН – только в начальной позиции. Соответственно, использование критерия Стьюдента не выявило статистически значимых различий между относительными значениями интенсивности гласных в конечной позиции у диктора БС, начальной позиции у диктора ХТ, в срединной позиции у диктора ПА, в срединной и конечной позициях у диктора КН.

Энергия гласных

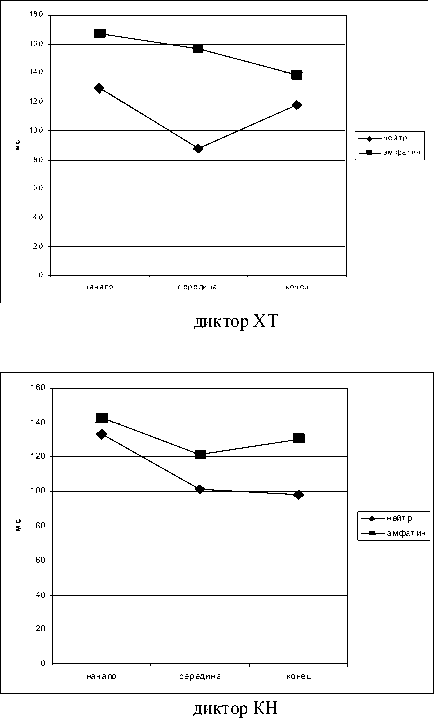

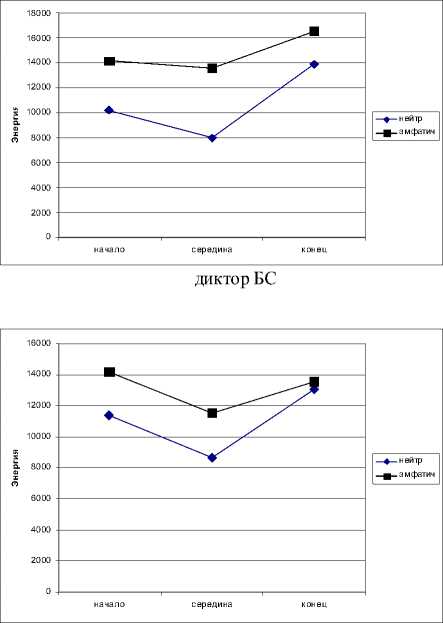

Результаты сопоставления энергии гласных, произнесенных с нейтральным и эмфатическим ударением, представлены на рисунке 6. На графиках видно, что данный параметр, рассчитанный как произведение длительности гласного на среднюю интенсивность квазистационарного участка, достаточно полно описывает различие между гласными с эмфатическим и нейтральным ударениями. Практически во всех рассмотренных случаях энергия гласных с эмфатическим ударением превышает энергию гласных с нейтральным ударением ( p < 0,05); исключение составляют гласные в конечной фразовой позиции в произнесении диктора ПА, где выявленные различия не являлись статистически значимыми при 5 %-ом уровне достоверности.

Обращает на себя внимание тот факт, что графики на рисунке 6 практически идентичны графикам длительности гласного [а], представленным на рисунке 1. Это наблюде-

Рис. 5. Относительная интенсивность гласного [а] в различных позициях во фразе в произнесении четырех дикторов

диктор ХТ

диктор КН

диктор ПА

Рис. 6. Общая энергия гласного [а] в различных позициях во фразе в произнесении четырех дикторов

диктор ХТ

диктор КН

ние подтверждается результатами корреляционного анализа: у всех дикторов коэффициент корреляции Пирсона между значениями длительности гласного и его энергии варьируется в пределах 0,975–0,977.

Обсуждение

Полученные результаты подтверждают наше предположение о том, что в русском языке гласные, произнесенные с эмфатическим ударением, характеризуются как увеличением длительности, так и повышением интенсивности. Полученные данные согласуются с результатами исследований, выполненных на материале языков различных языковых групп: английского [Lieberman, 1960], каталонского [Ortega-Liebaria, del Mar Vanrell, Prieto, 2010], мандаринского китайского [Yanhong, Nissen, Francis, 2008], тулу [Manjunath et al., 2012]. Несмотря на различия в интонационных системах вышеупомянутых языков, ударение в них сопровождается как увеличением длительностей гласных, так и повышением их интенсивности, и данный факт, очевид- но, является языковой универсалией, хотя степень изменения данных параметров определяется спецификой конкретного языка.

Полученные результаты подтверждают имеющиеся в литературе данные о значительной междикторской вариативности в оформлении эмоционально окрашенного высказывания в русском языке, которая проявляется в плане темпоральных и динамических характеристик [Нушикян, 1986, с. 146]. В нашем случае привлеченных к эксперименту дикторов можно условно разделить на две группы: дикторы БС и ХТ, дикторы ПА и КН.

У дикторов БС и ХТ наблюдается увеличение длительностей гласных в словах с эмфатическим ударением в срединной позиции во фразе. Данное явление можно объяснить тем фактом, что абсолютно начальные и конечные позиции во фразе являются тем-порально маркированными и длительность соответствующих звуков достигает своего максимального значения, особенно в конечной позиции. В срединной позиции во фразе, где длительность звуков сокращена, имеется определенный «запас» эластичности, который позволяет удлинять их. Кроме того, дикторы БС и ХТ наряду с увеличением абсолютной интенсивности гласного с эмфатическим ударением увеличивают интенсивность этого гласного за счет повышения относительной интенсивности звука.

Дикторы ПА и КН удлиняют гласные с эмфатическим ударением в меньшей степени, чем дикторы БС и ХТ. Вероятно, степень удлинения гласных в словах с эмфатическим ударением в этом случае определяется стремлением говорящих темпорально маркировать начальную и конечную позиции во фразе, что хорошо видно на графиках (см. рис. 1). Меньшее удлинение компенсируется повышением абсолютной интенсивности ударного гласного. При этом повышение интенсивности у ПА и КН достигается, в отличие от дикторов БС и ХТ, за счет повышения интенсивности всей фразы. Следовательно, можно говорить о разных схемах выделения эмфатически ударных гласных. Полученные результаты по распределению уровней интенсивности ударных гласных в различных фразовых позициях в целом у всех четырех дикторов совпадают с наблюдениями, сделанными Т.М. Николаевой для двусложных слов [Николаева, 1977, с. 94].

Характеризуя использование для описания степени ударности гласного такого производного параметра, как энергия, отметим высокую степень совпадения графиков длительности и энергии произнесения гласных, построенных на основе полученных данных. Это наблюдение подтверждается высокими значениями коэффициента корреляции. Дублирование графиков ставит под сомнение целесообразность использования параметра энергии для описания степени ударности гласного.

Выводы

-

1. Гласные, произнесенные с эмфатическим ударением, характеризуются увеличением длительности и повышением интенсивности.

-

2. Увеличение длительности гласных с эмфатическим ударением определяется как индивидуальными особенностями говорящего, так и позицией гласного во фразе. При этом у привлеченных к эксперименту дикторов прослеживается тенденция к темпоральному мар-

- кированию начальной и конечной фразовых позиций за счет большей длительности гласных как при нейтральном, так и эмфатическом ударении.

-

3. Общая схема соотношения абсолютных значений интенсивности гласных, произнесенных с нейтральным и эмфатическим ударениями, определяется положением гласного во фразе и характеризуется снижением значений интенсивности от начала к концу фразы.

-

4. Абсолютные значения интенсивности гласных с эмфатическим ударением, как правило, превышают те же показатели у гласных с нейтральным ударением.

-

5. Характер повышения уровня интенсивности гласных с эмфатическим ударением может определяться индивидуальными особенностями дикторов и осуществляться как за счет повышения абсолютных значений интенсивности всей фразы, так и за счет повышения относительной интенсивности ударного гласного.

-

6. Использование такого производного параметра, как энергия гласного, для описания нейтрального и эмфатического ударений представляется избыточным ввиду весьма высокой корреляции между значениями энергии и длительности гласных.

Список литературы Темпоральные и динамические характеристики гласных при нейтральном и эмфатическом ударении

- Апушкина И. Е., 2011. Качество гласных и восприятие словесного ударения в спонтанной речи // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9, Филология. Востоковедение. Журналистика. Вып. 4. С. 86-94.

- Баталин С. В., 2012. О двух подходах к описанию длительностей звуковых сегментов в зависимости от их позиции во фразе // Lingua mobilis. № 3 (36). С. 43-56.

- Баталин С. В., 2014. Влияние эмфатического ударения на динамику звуковых и слоговых длительностей во фразе // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. № 1-2. С. 15-21.

- Златоустова Л. В., 1953. Фонетическая природа русского словесного ударения (На основе экспериментальных данных): автореф. дис.... канд. филол. наук. Ленинград. 16 с.

- Златоустова Л. В., 1957. Типы эмфатического ударения в русском литературном языке // Ученые записки Казанского государственного университета. Т. 117, кн. 2. С. 107-112.

- Златоустова Л. В., Кузнецов В. Б., Отт А., 1984. Длительность гласного как результат взаимодействия двух факторов: ритмической структуры слова и его положения в синтагме // Автоматическое распознавание слуховых образов. Тезисы докладов и сообщений 13-й Всесоюзной школы-семинара (АРСО-13). Новосибирск: Сибирское отделение Академии наук Институт математики; Новосибирский гос. ун-т. Ч. II. С. 3-5.

- Кривнова О. Ф., 2007. Временные характеристики русских гласных в слитной речи (количественная модель) // Труды XIХ сессии Российского акустического общества (РАО). Нижний Новгород: НГУ. Т. 3. С. 53-56.

- Николаева Т. М., 1977. Фразовая интонация славянских языков. М.: Наука. 281 с.

- Нушикян Э. А., 1986. Типология интонации эмоциональной речи. Минск: Выща школа. 157 с.

- Потапова Р. К., 1986. Слоговая фонетика германских языков. М.: Высшая школа. 144 с.

- Физиология речи..., 1976. Физиология речи. Восприятие речи человеком / Л. А. Чистович [и др.]; под ред. Л. А. Чистович. Л.: Наука. 388 с.