Тенденции демографического развития в районах российской Восточной Арктики

Автор: Авдеев Юрий Алексеевич, Сидоркина Зинаида Ивановна, Ушакова Валентина Леонидовна

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Пространственная демография

Статья в выпуске: 3 т.23, 2020 года.

Бесплатный доступ

В работе рассмотрены особенности демографических процессов российской арктической зоны на примере Чукотского автономного округа за период с 1939 по 2019 год. Будущее Арктики во многом зависит от ее демографического потенциала. Рассмотрены вопрос, какой должна быть численность населения территории, как организовано пространство, нужна ли оседлость пришлого населения, или достаточно вахтовой организации производства: что нужно сделать или чего не делать, чтобы образ жизни пришлого и коренного населения оставался в гармонии с окружающей средой, и вместе с тем решались масштабные задачи в интересах страны. В процессе исследования был использован метод построения демографических пирамид для разных временных отрезков, для различающихся между собой по репродуктивному поведению демографических групп населения. Выделены этапы разнокачественных демографических процессов, что позволило установить связь между характером этих процессов и структурой населения. Выявлены особенности формирования демографического потенциала за счет естественного воспроизводства и миграционного движения у коренного и пришлого населения. Оценены изменения в структуре населения на этапе интенсивного притока населения извне до 1990 г., и обвальной убыли в период с 1991 по 2002 год. Данный подход к анализу демографических показателей может быть востребован при разработке стратегических планов социально-экономического развития региона, позволит точнее определить круг проблем, сформулировать цели демографической политики с шагом на два-три поколения вперед, расставить приоритеты и нацелить бюджетные расходы на эффективное достижение результатов.

Демографический потенциал, миграция, естественный прирост населения, демографические пирамиды, чукотский автономный округ, арктическая зона России

Короткий адрес: https://sciup.org/143173653

IDR: 143173653 | DOI: 10.19181/population.2020.23.3.12

Текст научной статьи Тенденции демографического развития в районах российской Восточной Арктики

ннотация.

В работе рассмотрены особенности демографических процессов российской арктической зоны на примере Чукотского автономного округа за период с 1939 по 2019 год. Будущее Арктики во многом зависит от ее демографического потенциала. Рассмотрены вопрос, какой должна быть численность населения территории, как организовано пространство, нужна ли оседлость пришлого населения, или достаточно вахтовой организации производства: что нужно сделать или чего не делать, чтобы образ жизни пришлого и коренного населения оставался в гармонии с окружающей средой, и вместе с тем решались масштабные задачи в интересах страны. В процессе исследования был использован метод построения демографических пирамид для разных временных отрезков, для различающихся между собой по репродуктивному поведению демографических групп населения. Выделены этапы разнокачественных демографических процессов, что позволило установить связь между характером этих процессов и структурой населения. Выявлены особенности формирования демографического потенциала за счет естественного воспроизводства и миграционного движения у коренного и пришлого населения. Оценены изменения в структуре населения на этапе интенсивного притока населения извне до 1990 г., и обвальной убыли в период с 1991 по 2002 год. Данный подход к анализу демографических показателей может быть востребован при разработке стратегических планов социально-экономического развития региона, позволит точнее определить круг проблем, сформулировать цели демографической политики с шагом на два-три поколения вперед, расставить приоритеты и нацелить бюджетные расходы на эффективное достижение результатов.

лючевые слова:

демографический потенциал, миграция, естественный прирост населе ния, демографические пирамиды, Чукотский автономный округ, Арктическая зона России.

Постановка проблемы

Социально-экономическое развитие северных территорий России в «Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года» отражается в таких характеристиках, как «отрицательные демографические процессы», «отток трудовых ресурсов», «несоответствие сетей социального обслуживания характеру и динамике расселения», «дисбаланс между спросом и предложением трудовых ресурсов», «низкое качество жизни коренных малочисленных народов». Подобные проблемы можно адресовать многим территориям страны от Кавказа до Приморья. В этом один из недостатков подхода к решению проблем регионов с экстремальными природно-климатическими условиями, куда входит более 60% территории страны, и где проживает около 10 млн человек [1].

Арктическая зона существенно отличается от всех других регионов не только по природно-климатическим условиям, но и по структуре населения, территориальной организации производства и расселения. Анализ демографических процессов для таких территорий, если не различать показатели для коренного и пришлого населения, смазывает реальную картину происходящего, и не позволяет объективно оценить остроту проблем. В одних случаях, демографическая ситуация характеризуется особенностями национальных традиций, в других — способностью адаптироваться к местным условиям, спецификой производственной деятельности, и, что немаловажно, меняющимся соотношением численности коренного и пришлого населения. Дисбаланс между мужским и женским населением характерен чаще для пришлого населения, являясь следствием структуры производства, занятости, миграционной подвижности, тогда как у коренного населения за весь период наблюдений сохранялась пропорция между полами.

Чукотский автономный округ (ЧАО), как объект исследования демографиче- ских процессов, наиболее удобен для анализа. Это самостоятельный субъект Российской Федерации, который полностью входит в Арктическую зону; здесь самая низкая плотность населения, где на жителя приходится 15 км2 территории, и тем не менее нередки конфликты именно по поводу земли, пастбищ, строительства промышленных объектов; здесь сохранилась наибольшая численность коренных народов, за счет «волн миграции» менявшая соотношение с пришлым населением, что сказывалось на структуре населения и демографических показателях. Наконец, успех освоения Арктики во многом будут зависеть от того, каким будет демографический потенциал данной территории. Какой должна быть численность населения этой огромной территории, как должно быть организовано пространство, нужна ли оседлость пришлого населения, или достаточно вахтовой организации производства: что нужно сделать (или чего не делать), чтобы образ жизни пришлого и коренного населения оставался в гармонии с окружающей средой, и вместе с тем решались масштабные задачи в интересах страны? На эти и многие другие вопросы пока ответить не удается.

Вместе с тем тематика демографических и миграционных процессов населения в районах восточной Арктики в настоящее время не обделена вниманием исследователей [2–9]. Влияние трансформации ресурсопользования на динамику численности населения ЧАО, особенности расселения в округе в советский и постсоветский периоды рассмотрены в работах [10–12]. Изменения в жизни населения на Чукотке в ХХ веке показано в трудах НИЦ «Чукотка» [13]. В ряде зарубежных изданий освещаются социальные и социально-экологические проблемы развития северных регионов России [14–16].

В качестве информационной базы анализа использовались данные Росстата, в том числе официальная статистическая информация, издаваемая Территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Чукотскому

АО. Построение возрастно-половых пирамид для разных временных отрезков позволяет не только оценить текущую демографическую ситуацию, но и увидеть перспективу на два-три поколения вперед. Привлекать разные информационные источники в процессе анализа потребовалось из-за того, что как замечено, «занимаясь демографией народов Севера несколько десятилетий, автор с сожалением должен признать, что база для таких исследований сократилась, если не исчезла прямо на его глазах» [17].

Анализ демографических пирамид, отражающих связь между поколениями, позволяет в более строгой форме оценить будущую динамику населения. Было принято допущение: в городской местности преобладает тип демографического поведения, присущий пришлому населению, тогда как в сельской местности сохраняются традиции коренного населения. Правда, города Чукотки по численности населения заметно отличаются от «материковых» (в оборот даже вошло понятие «северный город» [18]. Самый большой из них Анадырь насчитывал на начало 2019 г. 15,8 тыс. жителей. Но численность в данном случае не столь существенна, сколько важны различия в образе жизни, характере занятости, демографическом поведении городского населения, и тех, кто живет в сельской местности, сохраняя традиционный образ жизни.

В 1939 г. в Чукотском АО преобладало сельское население (82,2%)1, плюс существовала гендерная диспропорция в структуре городского населения (на 1 тыс. мужчин приходилось 587 женщин), что на то время было определяющим характера демографических процессов. К 1959 г. произошел заметный рост численности за счет пришлого населения, этот процесс продолжался вплоть до 1989 г., когда удельный вес городского населения достиг 72,6%2. Изменилась структура населения, произошло заметное выравнивание соотношения между мужским и женским населением в городе (на 1 тыс. мужчин — 893 женщины). Демографические процессы по своим результатам отличались от предыдущего этапа. Но с 1990 г. начинается резкий отток пришлого населения, который продолжается до 2002 года. Сокращается численность городского населения, вновь изменилось соотношение между пришлым и коренным населением. После 2003 г. наступает период относительной стабильности, убыль населения минимальна, численность коренного населения даже несколько возросла, а в среде пришлого населения колебания в численности незначительны. Миграция выполняет роль стабилизатора, поддерживая численность населения на одном уровне. Динамика соотношения пришлого и коренного населения Чукотки, изменения в демографической структуре населения, их влияние на процессы воспроизводства и являются предметом рассмотрения в настоящей статье.

Чукотка — плацдарм освоения Арктики

В Чукотском автономном округе (ЧАО) на площади в 3/4 миллиона квадратных километров живет всего 49,7 тыс. человек (на 1 января 2019 г.). На пике своего демографического развития (1989 г.) численность населения ЧАО достигала 163,9 тыс. человек. Уезжало преимущественно население, корни которого находились в других регионах России. Их демографическое поведение отличалось от поведения коренного населения, и результаты воспроизводства для пришлого и местного населения разные. Пока различия в демографических процессах у коренного и пришлого населения сохраняются, важно понять, что способствует устойчивости процессов воспроизводства коренного населения, можно ли использовать этот опыт для адаптации детей пришлого населения, или «дешевле» их растить в менее экстремальных условиях.

Горожане, преимущественно занятые в добывающей промыш енности, энергетике, сфере обслуживания, управлении, отли аю ся от за ятых в тр цион х видах деятельности, и идентифицируются ка р шло насе ение. мографиче-ское поведение коренных жителей, ставши горожанами, ближе к нормам пришлого населения. По данным ВПН-2010 г. численность населения по месту рождения и месту проживания в ЧАО составляла 17830 человек (сельское население — 17794), тогда как численность приехавших коррективы в их образ жизни, демографи-ч ское поведение, что со в ем нем может отразиться на показателях рождаемости и смертности

В 1939 г. коренное население, состав-л я более 7 % , преиму щ ественно проживало в селе (84,8%). Мужчин было 54,8%, главным образом за счет почти двукратного превышения мужчин в возрасте 25– 29 и 30–34 года (1,8 и 1,7 соответственно). Особенно очевидны различия при сопоставлении городского и сельского населения 3 (рис. 1).

-

■ сельское население женщины

80-84

-

■ сельское население мужчины

70-74

-

■ городское население женщины

60-6^™

-

■ городское население мужчины

1^^ 324

1447 —

915 —

2Q

। 968

Рис. 1. Соотношение городского и сельского населения в демографической структуре Чукотского автономного округа в 1939 году

Fig. 1. Ratio of urban to rural population in the demographic structure of Chukotka Autonomous Okrug in 1939

Источник: Официальные данные переписи населения СССР 1939 года.

из других егионов с раны составляла 28796 человек. При этом все городское население составляло 32734 человек, то с т ь в это число входит все пришлое плюс около 4 тыс. коренного населения. За последнее десятилетие происходили следующие изменения: к началу 2019 г. сельское население сократилось на 3, тыс. человек, тогда как городское возросло на 2,5 тыс. человек. Имея в виду, что численность коренного населения незначительно возросла, значит за эти годы возрос переток сельской молодежи в город, сократилось число тех, кто занимался традиционными видами деятельности. Это внесло свои

Э и азличия видны во вс х возраст ных группах: в младших (до 14 лет) превышение детей в селе по сравнению с городом — десятикратное (5974 человек к 594), в трудоспособном возрасте это превышение составляло 4,1 раза (11083 человек к 2719), тогда как количество жителей пенсионного возраста на селе в 37,5 раз больше чем в городе (1089 человек к 29). В городе минимальное количество детей, преобладание мужского населения в наиболее активных возрастах и минимальное количество пенсионеров, тогда как сельская местность характеризуется значительным количеством детей и сохраняющимися гендерными пропорциями во всех возрастных группах.

В следующие двадцать лет население увеличилось на 217%, изменив соотношение между коренным и пришлым населением. Теперь пришлое население составило 69,5%. Численность мужчин в возрастах 20–24, 30–34, 40–49 лет и женщин в возрасте 30–39 лет возросло более чем в три раза, при том, что в возрастах старше 60 лет наблюдалось сокращение как мужского, так и женского населения. Втрое возросшее население в активных возрастах сопровождалось и увеличением числа родившихся. К 1959 г. за десять лет ро- ние численности наблюдается в этой возрастной группе и на ступеньку выше. Объясняется это тем, что дети, окончив школу, покидают территорию для получения высшего образования в других регионах. Если в 1959 г. таковых было 108 человек, то к 1989 г. их численность возросла до 6 тысяч. Изменение экономической ситуации в 2002 г. привело к сдерживанию отъезда выпускников, мало кто из них стал покидать регион.

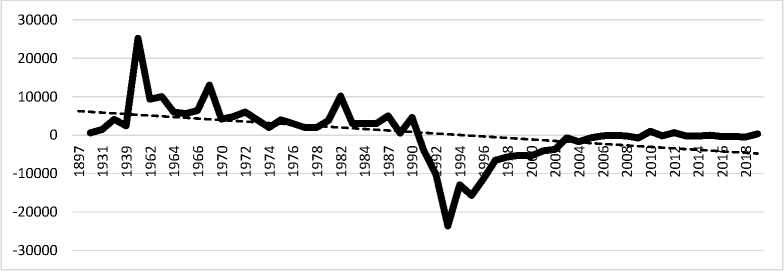

За тридцать лет активного прироста численность населения Чукотки увеличилась с 47,2 в 1959 г. до 163,9 в 1989 году. В то же время следует иметь в виду, что скорость прироста падала, что наглядно демонстрирует следующий график (рис. 2).

Рис. 2. Прирост численности населения Чукотского автономного округа (1897–2018 годы , человек)

Fig.2. Population growth in Chukotka Autonomous Okrug (1897–2018), persons

Источник: составлено авторами по данным Росстата и ТО ФСГС Чукотского автономного округа.

дилось столько, сколько на предыдущую дату переписи родилось за 20 лет.

Группа 15–19 лет по сравнению с предыдущей (10–14 лет) и более старшей (20– 24 года) демонстрирует заметно меньшую, но возраставшую численность с 1959 по 1989 год. С одной стороны, сюда докатилось эхо Великой Отечественной войны: возрастные группы от 15 до 24 лет по численности меньше более молодых и старших на 40–60%. На следующем этапе (с 2002 г.) эта тенденция прерывается, и численность молодых людей увеличивается, но дальше (2010, 2017 гг.) возвращается в прежнее русло, правда теперь сниже-

Тем не менее, за три десятилетия шло последовательное формирование относительно устойчивой демографической структуры, в которой население в экономически (и демографически) активных возрастах (мужчины — 20–59 лет, а женщины — 20–54 года) возросло в 3,2 раза, диспропорция полового состава сократилась со 154 мужчин на 100 женщин до 117. Население в возрасте до 19 лет с 1959 г. по 1970 г. возросло на 247%, а далее по убывающей 1970 г. к 1979 г.— на 147%, 1979 г. к 1989 г.— на 116%. По соотношению полов до 19-летнего возраста преобладание мужского населения не превышало 6–7%

(за исключением 1970 г., когда оно составило 17%).

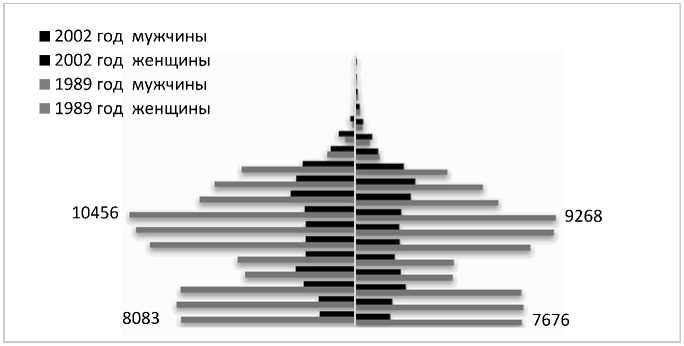

Важным этапом в развитии демографических процессов ЧАО является период с 1989 по 2002 г., когда регион терял население ( р ис 3)

демографическая структура населения, что можно увидеть, сравнивая примерно равную по общей численности населения ситуацию в 1959 и 2017 гг. (разница в численности составляет 2,1 тыс. человек). За сопоставимой демографической ситуаци-

Рис. 3. Демографическая структура населения Чукотского автономного округа в 1989 и 2002 годах, человек

Fig. 3. Demographic structure of the population of Chukotka Autonomous Okrug in 1989 and 2002, persons

Источник: составлено авторами по данным территориального органа Росстата в Чукотского автономном округе.

Уезжали семьи: численность детей в возрасте до 10 лет сократилась на 80%, на 70% уменьшилась группа 10–14 лет. Существенными потери были и в возрастах 15–19 и 20–24 года: от 46 до 58% численности этих групп. Наиболее ощутимые потери происходили в самой активной части населения: в возрастных группах от 25 до 39 лет от прежней численности осталось меньше четверти. В группах 40–54 года, т.е. предпенсионного возраста, число уехавших меньше: женщин 50–54-летнего возраста осталось 53%, мужчин от 55 до 59 лет — 87,4%. А людям за пределами трудоспособного возраста, просто и уезжать некуда — их численность даже возросла у женщин на 10%, а у мужчин — на 54%.

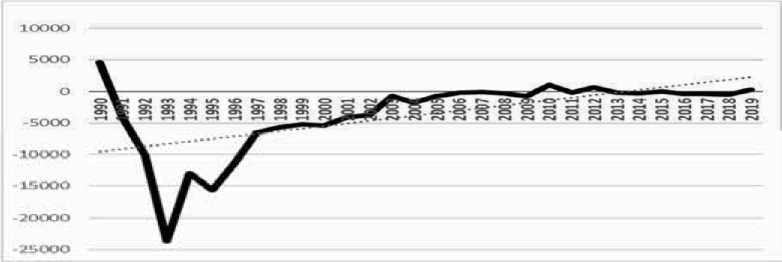

Затем волна миграционного оттока спала, и уже второе десятилетие численность населения ЧАО сохраняется на уровне около 50 тыс. человек (рис. 4). Но при этом важно понять, как изменилась ей ск аются серьезные качественные различия: количество детей в возрасте до 9 лет увеличилось с 3 до 9%, сократилась численность молодежи 14–29 лет на 25– 36%. В возрастных группах 30–39 лет сохранилась почти прежняя численность, только 30–34-летних мужчин стало больше на 7%. Численность 40–54-летних сократилась с 16 до 30%, а пенсионеров — возросла в 2–2,5 раза. Усилился дефицит трудовых ресурсов, при самой высокой занятости по стране.

К 2030–2035 гг. в трудоспособный возраст вступит малочисленное население последних лет рождения, а выбытие старших возрастов ускорится, что неизбежно приведет к сокращению численности на 25–30%. Для региона это может оказаться более острой проблемой, чем та, с которой региону пришлось столкнуться в 90-х гг., когда он потерял две трети своего населения.

Рис. 4. Динамика прироста населения Чукотского автономного округа, человек

Fig. 4. Population growth dynamics in Chukotka Autonomous Okrug, persons Источник: составлено авторами по данным Росстата.

Деформация демографической структуры характерна для городского и сельского населения. За 20 лет (1939–1959 гг.), с учетом мобилизации мужского населения в годы войны (потери коренного населения к 1959 г. составили 3,2 тыс. человек), а далее и до настоящего времени наблюдался небольшой рост численность коренного населения. В городах, переживших интенсивный приток, затем резкий отток, и возврат к исходной численности, заметно сократилась активная часть мужского населения 20–35-лет, и возросла численность людей предпенсионного возраста и пенсионеров. Сокращение активной части мужчин в сельской местности, как и уменьшившееся население младших возрастов привело к сокращению рождаемости.

Таким образом, динамика численности населения Чукотки характеризуется относительно интенсивным приростом в советское время, обвальным оттоком населения в результате смены экономической парадигмы развития страны в 1990-е гг., и устойчивым состоянием демографического потенциала на протяжении двух последних десятилетий. Регион по численности населения вернулся в начало 1960х гг. прошлого века. Является ли нынешняя ситуация оптимальной, необходимо ли поддерживать ее дальше, или малочисленное население для такой территории является серьезной проблемой?

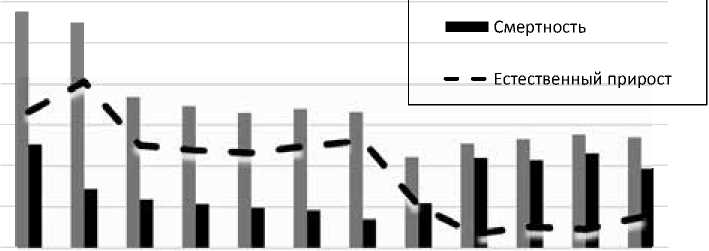

Тенденции естественного воспроизводства

В Концепции демографической политики для Дальнего Востока на период до 2025 г. (утверждена распоряжением Правительства России № 1298-р от 20 июня 2017 г.) приоритет традиционно отдан естественному воспроизводству населения. Чукотский автономный округ и Республика Саха (Якутия), у которых общий коэффициент рождаемости в 2017 г. составлял соответственно 13,1 и 14,5‰ (для сельской местности он выше: 17,6 и 16,0‰). При относительно низком уровне смертности (9,4 и 8,1‰) это обеспечивало небольшой естественный прирост (3,7‰). Тенденция естественного воспроизводства населения последних лет на Чукотке положительная: общий коэффициент рождаемости (ОКР) в 2017 г. достиг 13,1‰ (рис. 5). Это второй результат по ДФО и четырнадцатый — по Российской Федерации. Суммарный коэффициент рождаемости за 2011–2017 гг. возрос с 1,812 до 2,079, что заметно выше, чем по стране в среднем (с 1,582 до 1,621 ребенка на одну женщину).

При сохранении уровня рождаемости 2017 г. в среднем одна женщина в ЧАО в течение репродуктивного периода (15–49 лет) родила бы более 2 детей. Но прогноз дает снижение как абсолютного числа родившихся, так и общего ко-

^^е Рождаемость

Рис. 5. Динамика естественного прироста населения Чукотского автономного округа, ‰

Fig. 5. Dynamics of the population natural increase in Chukotka Autonomous Okrug, ‰ Источник: составлено авторами по данным Росстата.

эффициента рождаемости: в 2025 г.— до 1,932, а к 2035 г.— до 1,854 4, что объясняется структурой поколения 1990-х годов. У городского населения СКР значительно ниже простого воспроизводства и сегодня: повышенный уровень рождаемости обеспечивает сельское население, где наблюдается расширенное воспроизводство: в 2017 г. на женщину репродуктивного возраста пришлось более 6,081 детей5. Пик рождаемости на селе приходится на возраст 20–24 года (780 рождений на 1000 женщин данной возрастной группы), тогда как в городе максимальное число рождений приходится на следующую возрастную группу 25–29 лет, но с более скромным результатом (127 на 1000 населения). Средний возраст матерей для городских поселений (28,8 лет) и для сельской местности (24,2) дополнительно подтверждает различие в процессах воспроизводства населения в регионе. Региональной осо- бенностью процесса рождаемости в Чукотском автономном округе является высокая доля внебрачных рождений. По этому показателю округ занимает первое место среди дальневосточных субъектов — 40,2% от общего числа родившихся, и второе место по Российской Федерации.

В динамике смертности населения Чукотки отмечается три периода: первый (1954–1960 гг.) — резкий рост общего коэффициента смертности до 12‰, когда население значительно увеличилось за счет приезжих, не адаптированных к местным условиям. Второй период (1961–1990 гг.), когда коэффициент смертности в округе удалось сократить до 3,9‰ [12. С. 226]; с одной стороны, благодаря улучшению медицинского обслуживания, а с другой — в результате сокращения удельного веса населения пенсионного возраста. И третий период — с 1991 г. и до настоящего времени — увеличение общего коэффициента смертности, который в 2010–2017 гг. достигал уровня 13,8–9,4‰6. При этом, самые высокие показатели коэффициента смертности отмечаются в районах преимуще- ственного проживания коренного населения (Чукотский, Провиденский, Анадырский районы), а низкие — в районах проживания пришлого (преимущественно городского) населения (Билибинский и Ча-унский районы).

ЧАО характеризуется более высоким уровнем смертности населения в трудоспособном возрасте, повышенной смертностью от внешних причин, а также «сверхсмертностью» мужчин в трудоспособном возрасте (в 2013–2016 гг. этот показатель в 1,8 раза превышал аналогичный показатель для женщин). Длительное время сохраняется относительно высокая доля умерших от несчастных случаев, отравлений и травм, то есть от внешних причин.

В 2013–2017 гг. в округе произошло значительное снижение младенческой смертности (в 2,2 раза) по сравнению с РФ (1,5 раза) и ДФО (1,9 раза). И все же уровень младенческой смертности в ЧАО остается высоким (10,7‰). По этому показателю он занимает второе место после Еврейской автономной области (10,8‰). Об уровне неблагополучия для детей в первые годы жизни на Чукотке свидетельствует статистика вероятности смерти с момента рождения до 5 лет, причем обращает на себя внимание тот факт, что для города этот показатель мало чем отличается от других территорий (9,4%), тогда как для коренного населения этот показатель самый высокий (39,6%) среди субъектов федерации ДФО (84 место среди субъектов РФ).

По показателю ожидаемой продолжительности жизни Чукотка существенно отстает даже от аутсайдеров. Особенно, когда речь идет о мужском населении сельской местности, где ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2018 г. составляла 46,85 лет 7! Такого нет ни на одной территории Российской Федерации.

Влияние миграции на демографическую ситуацию

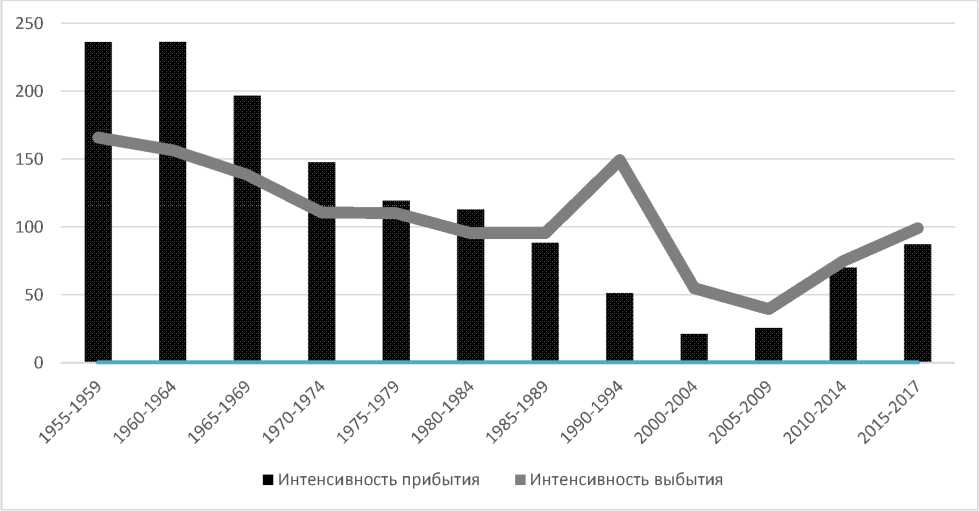

В первой половине 1990-х гг. население Чукотского автономного округа сократилось на 39,5%, при этом миграционный пик пришелся на 1992 г., когда округ потерял 23,3 тыс. человек, или 14,5% от общей численности округа. Во второй половине 1990-х гг. миграционный отток замедлился, но все же оставался высокими (рис. 6).

Для Чукотки характерна межрегиональная миграция, здесь самый высокий показатель среди дальневосточных субъектов (82,2% — по прибытию, 84,6% — по выбытию в 2017 г.). По коэффициенту миграционной убыли округ (–13,2 на 10000 населения) занимает последнее место среди 85 субъектов Российской Федерации. Для отдельных территорий ЧАО потери существенно различаются по итогам 1990-х гг. и десятилетиями нынешнего столетия. Так, в Иультинском и Чаунском районах, где преобладало пришлое население, в результате миграционного оттока в период с 1990–2002 гг. население сократилось более чем на 77% [11], а за 2002– 2017 гг.— на 29%. С 2000-х гг. отмечается заметное сокращение убыли населения ЧАО из-за миграций, но с 1989 по 2017 г. численность населения сократилась на 114,6 тыс. человек, или на 69,9% (наибольшие потери населения в России).

Наименьшее сокращение численности населения из-за миграций отмечалось в Анадыре, как административном центре округа (37%), и Чукотском — исключительно сельском — районе (34,7%). Более того, с 2002 г. в Анадыре и по настоящее время наблюдается прирост населения, который за пятнадцать лет составил 4,6 тыс. человек. Поток внутрирегиональных мигрантов ориентирован на окружной центр, где имеются возможности трудоустройства, образования. Вместе с тем, отток населения за пределы ЧАО не компенсируется естественным приростом, который в 2017 г. составил 3,7‰8.

Рис. 6 Динамика интенсивности прибытий и выбытий на территории Чукотского автономного округа, на 10000 населения

Fig. 6. Dynamics in the intensity of arrivals and departures in the territory of Chukotka Autonomous Okrug, per 10000 population

Источник: составлено авторами по: Регионы России, 2018. Стат. сб. /Росстат.—М., 2018.— 1162 с. и данные НИЦ «Чукотка».

Выводы

Какие изменения демографических процессов в Чукотском автономном округе можно ожидать в ближайшие 15 лет, и чем отличаются наши расчеты от официальных прогнозов Росстата? Из анализа структуры женского населения следует, что в городской местности численность возрастной группы 15–29 лет практически сохранится (было — 3223, станет 3209 человек), тогда как группа 30–44 года сократится на 29,5% (было 4552, станет 3209 человек). То есть, основной потенциал воспроизводства городского населения уменьшится примерно на 1/3. В сельской местности численность женского населения в возрастной группе 15–29 лет увеличится более чем в 2 раза, но на 60% сократится группа 30–44 лет. Ожидаемый прирост численности женщин в фертильных возрастах на селе вряд ли существенно повлияет на динамику численности населения региона в целом, поскольку их доля не превышает 30%.

Анализ показал, что наиболее устойчивой была структура населения, в которой преобладало пришлое население, когда диспропорция между мужским и женским населением была минимальной, численность детского населения росла, а количество пенсионеров сокращалось. Тенденция роста численности городского населения также является дополнительным фактором сокращения рождаемости. Численность возрастных групп населения 30– 44 лет через 15 лет уменьшится более чем на 60%, тогда как людей старше 60 лет возрастет почти в 3 раза, что неизбежно приведет к росту показателей смертности. Поэтому, даже такой незначительный рост численности населения Чукотки к 2025 г. в 6,0 тыс. человек, который был зафиксирован в Концепции демографической политики для Дальнего Востока9, вряд ли будет достижим.

Росстат в прогнозах на 2036 г. по трем вариантам дает снижение численности населения Чукотки в пределах 5–10%, но по нашим данным сокращение может составить 20–25%, что не может не вызывать тревогу, и требует принципиального пересмотра подхода к демографической политике региона. При всей важности решения проблем воспроизводства населения в части сохранения, увеличения численности населения региона, для реализации программы освоения Арктики дополнительные рабочие руки здесь требуются уже сегодня. А это возможно только за счет притока населения извне, за счет активной миграционной политики. И это не вопрос выбора альтернативы: стимулировать рождаемость, снижать смертность, бороться за продолжительность жизни или привлекать мигрантов? Это вопрос разделения зон ответственности между субъектами разного уровня, и концентрации ресурсов на решении определенных задач. Все, что связано с воспроизводством насе- ления — задача субъекта федерации, подкрепляемая ресурсами соответствующих Национальных проектов.

А наращивание производственного потенциала, создания новых рабочих мест, и соответствующей социальной инфраструктуры — это предмет заботы прежде всего государственных корпораций, ориентированных на освоение Арктики, и их участия в организации набора специалистов (через повышение эффективности механизмов миграционной политики) для реализации своих замыслов. Для тех и других, разумеется, определяющими будут собственная стратегия и выбор приоритетов, но принципиально важно, чтобы они при этом совпадали с интересами государственного и регионального развития, и исходили из понимания закономерностей фундаментальных процессов, включая и демографические.

Список литературы Тенденции демографического развития в районах российской Восточной Арктики

- Население северных регионов: от количественных показателей к качественному измерению / отв. ред. В. В. Фаузер. — Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2016.— 240 с.

- Рыбаковский Л.Л., Кожевникова Н.И. Восточный вектор демографического развития России // Народонаселение.— 2015.— № 1. — С. 4-16.

- Рыбаковский Л.Л., Савинков В.И., Кожевникова Н.И. Демографическое развитие азиатской России в XX — XXI вв.: оценка результатов // Социологические исследования. — 2018.— № 11.— С. 64-74. DOI: 10. 31857^013216250002786-7

- Рыбаковский О.Л., Таюнова О. А. Миграционная ситуация на Дальнем Востоке России в начале XXI века // Народонаселение.— 2019.— № 3. — С. 4-14. DOI: 10.24411/1561-7785-201900023

- Сукнева С. А. Арктическая зона Северо-Востока России: проблемы демографического развития // Региональная экономика: теория и практика. — 2013. — Т. 11 — № 25.— С. 13-16.

- Мостахова Т. С. Региональная специфика воспроизводства населения северного региона и приоритеты демографической политики // Региональная экономика: теория и практика.— 2017. — Т. 15.— № 4. — С. 784-798. Б01:10.24891/ге.15/4/784

- Мотрич Е. Л. Население Дальнего Востока России / отв. ред. П. А. Минакир. — Владивосток-Хабаровск: ДВО РАН, 2006.— 224 с.

- Пилясов А.Н. Закономерности и особенности освоения Северо-Востока России (ретроспектива и прогноз). — Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 1996.— 145с.

- Российская Арктика: коренные народы и промышленное освоение. / Под редакцией В. А. Тишкова. Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН. — М.; СПб.: Нестор-История, 2016.— 272 с.

- Литвиненко Т.В. Социально-экологические последствия трансформации использования природных ресурсов в восточной части России в постсоветский период // Известия РАН. Сер. Географическая.— 2012.— № 3. — С. 40-53.

- Литвиненко Т.В. Постсоветская трансформация ресурсопользования и ее влияние на динамику населения в Чукотском автономном округе // Известия РАН. Сер. Географическая.— 2013.— № 2. — С. 30-42.

- Кумо К., Литвиненко Т.В. Население Чукотки в пространстве и времени // Российские регионы: взгляд в будущее. — 2016.— № 3(8). — С. 50-66.

- Природа и ресурсы Чукотки // Труды НИЦ «Чукотка». Вып. 5. — Магадан: СВНЦ ДВО РАН, 1997.— 130 с.

- Khantashkeeva T., Murota T. Post-Soviet Transition of Russian Far East: Its Economic/ Environmental Diversity in International Perspectives. Doshisha University World Wide Business Review. Vol. 5. Special Issue, Kyoto, Japan. 127 p.

- Litvinenko T. V., Murota T. The Spatial Transformation of Natural Resource Utilization and Associated Social and Ecological Problems: A Field Study on Eastern Siberia and the Russian Far East. Siberia: Interdisciplinary Journal of Siberian Studies. 2009. Vol. 8. No. 3. P. 22-52.

- Litvinenko T. V., Murota T. Natural Resources Development in East Siberia and Far East of Russia: A Field Study from Social and Ecological Viewpoint. Doshisha University World Wide Business Review. V. 10. Special Issue, Kyoto, Japan. 118 p.

- Богоявленский Д. Д. Демография народов Севера России в начале XXI столетия. Опубликовано 02.09.2018. Институт демографии НИУ-ВШЭ. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://csipn.ru/glavnaya/actual/4117#.XmUBZm5uJN4 (дата обращения: 12.01.2019).

- ВолосниковаЕ. А. Северный город: новая трактовка понятия // Социум и власть.— 2011.— № 2(30). — С. 19-23.