Тенденции и факторы демографического развития Тверской области в XX - начале XXI века

Автор: Рыбаковский Олег Леонидович

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Демография: вопросы теории и практики

Статья в выпуске: 1 т.24, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье подводятся итоги воспроизводственного и миграционного развития одного из самых демографически неблагополучных регионов России - Тверской области, где более 50 лет имеет место депопуляция. Так, за 30 лет (1989-2019 гг.) численность всего населения Тверской области, также как и её населения в трудоспособном возрасте, сократилась в 1,3 раза, численность женщин наиболее активного репродуктивного возраста (20-39 лет) - в 1,5 раза. Обосновываются факторы этого негативного процесса. Первый во время Великой Отечественной войны на территории области шли одни из самых кровопролитных сражений, в том числе Ржевская битва. Второй - из области в дореволюционное и послевоенное советское время активно шло заселение Северо-Европейской и Азиатской России. Третий - область находится на пути между двумя главными миграционными реципиентами России: Московским и Санкт-Петербургским макрорегионами, и её население миграционным путём неуклонно убывает в сторону двух столиц. В статье раскрываются масштабы демографических, в том числе миграционных, потерь области в позднее советское и постсоветское время. Исследуются изменения в направлениях и тесноте миграционных связей региона за последние пятьдесят лет. Обосновано происхождение структурных волн в половозрастной пирамиде Тверской области за столетие. Аргументировано, к каким демографическим структурным и социально-экономическим последствиям привело подобное развитие области. Делается вывод о месте и перспективах Тверской области и её населения в современной рыночной России.

Тверская область, миграция населения, депопуляция, возрастная структура населения, демографическая политика

Короткий адрес: https://sciup.org/143173526

IDR: 143173526 | DOI: 10.19181/population.2021.24.1.12

Текст научной статьи Тенденции и факторы демографического развития Тверской области в XX - начале XXI века

В статье подводятся итоги воспроизводственного и миграционного разви тия одного из самых демографически неблагополучных регионов России — Тверской области, где более 50 лет имеет место депопуляция. Так, за 30 лет (1989–2019 гг.) численность всего населения Тверской области, также как и её населения в трудоспособном возрасте, сократилась в 1,3 раза, численность женщин наиболее активного репродуктивного возраста (20–39 лет) — в 1,5 раза. Обосновываются факторы этого негативного процесса. Первый — во время Великой Отечественной войны на территории области шли одни из самых кровопролитных сражений, в том числе Ржевская битва. Второй — из области в дореволюционное и послевоенное советское время активно шло заселение Северо-Европейской и Азиатской России. Третий — область находится на пути между двумя главными миграционными реципиентами России: Московским и Санкт-Петербургским макрорегионами, и её население миграционным путём неуклонно убывает в сторону двух столиц. В статье раскрываются масштабы демографических, в том числе миграционных, потерь области в позднее советское и постсоветское время. Исследуются изменения в направлениях и тесноте миграционных связей региона за последние пятьдесят лет. Обосновано происхождение структурных волн в половозрастной пирамиде Тверской области за столетие. Аргументировано, к каким демографическим структурным и социально-экономическим последствиям привело подобное развитие области. Делается вывод о месте и перспективах Тверской области и её населения в современной рыночной России.

лючевые слова:

Тверская область, миграция населения, депопуляция, возрастная струк тура населения, демографическая политика.

После небольшой передышки 2012– 2016 гг. Россия вновь опускается в пучину депопуляции. Ее естественные потери за 2017–2020 гг. составили около 1,4 млн че-ловек1. При этом часть субъектов РФ сих пор не входила в депопуляцию, другая, напротив, в ней находится на протяжении последних пятидесяти лет. Для выявления факторов столь плачевного состояния таких регионов, на наш взгляд, есть необходимость более акцентированного анализа демографической ситуации в одном из типичных представителей таких субъектов — Тверской области, которой не повезло в демографическом плане в XX — начале XXI вв., возможно, больше других.

Во-первых, основная часть Тверской (до 1992 г. Калининской) области во время Великой Отечественной войны (ВОВ) три года была оккупирована фашистами. На территории шли одни из самых кровопро- пиентами («магнитами») страны — Московским и Санкт-Петербургским макрорегионами, и население миграционным путем неуклонно убывает в сторону двух столиц России. В-третьих, из Тверской области в дореволюционное и послевоенное советское время активно шло заселение тыловых и окраинных частей страны, прежде всего, Северо-Европейской и Азиатской России.

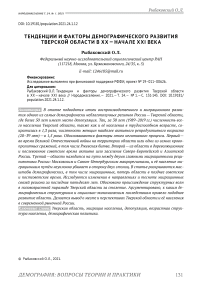

До Первой мировой войны половозрастная структура населения Тверской области (губернии) была достаточно равномерной. Первая мировая война, революция и последовавшая за ней гражданская война образовали провал в этой структуре. Второй провал появился в основные годы коллективизации (1929–1930 гг.), мировой Великой депрессии (1929–1933 гг.) и связанного с этим и действиями властей голода 1932–1933 гг. [2]. (рис. 1). Провалы

60 000 40 000 20 000 0 20 000 40 000 60 000

Рис. 1 Половозрастная пирамида населения Тверской области по переписи населения 1939 г. (на 17.01.1939), человек

Fig. 1 The sex-age pyramid of the population of Tver oblast as of 17.01.1939, people

Источник: Всесоюзная перепись населения 1939 года . Разработочная таблица итогов переписи населения 1939 г. данных грамотности, образования и обучения по возрастным группам, числе состоящих в браке. ЦСУ при Совете Министров СССР / Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Фонд 1562 // Демоскоп weekly: [сайт]. — URL: https: weekly/ssp/ (дата обращения: 25.10.2020).

литных сражений, прежде всего, Ржевская би а (1942–1943 г.) [1. С. 207–208]. Во-вторых, область находится на пути между двумя главными миграционными реци- в данной структуре дало население, рож-ённое в 1915–1921 гг. и в 1929–1934 го

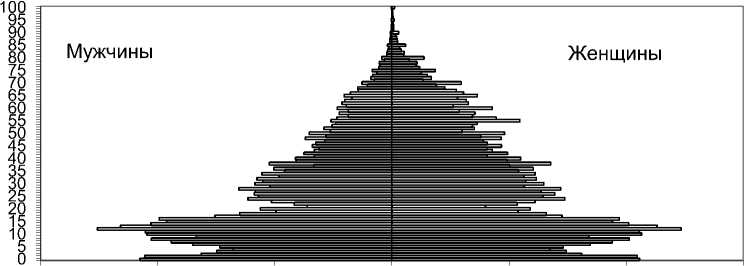

. После ВОВ в половозрастной структу-рской области образовалась третья ая яма (рис. 2) — новый струк-вал дало население, рождён- ное в 194 –1945 дах. Кроме то о, этот турного провала времен Первой мировой структурный провал (с интервалом в одно и гражданской войн [3].

поколение) усилило «первое эхо» струк-

50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000

Рис. 2 Половозрастная пирамида населения Тверской области по переписи населения 1959 г. (на 15.01.1959), человек

Fig. 2 The sex-age pyramid of the population of Tver oblast as of 15.01.1959, people

Источник: Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. РСФСР / ЦСУ при Совете Министров СССР. — Москва: Госстатиздат, 1963. — 456 с.

По е ВОВ ч ис нн т ь н с л ения Тверской (Калининской) области сокращалась: с 1959 г. до 1989 г. — на 8,5%, а с 1989 г. до начала 2020 г — щ а 3 2 %, ум е н ш и ш ись за 60 лет с 1805 тысяч до 1260 тыс. человек или в 1,4 раза. Доля численности населения Тверской области во всем населении России убывала во все периоды между послевоенными переписями населения СССР и Российской Федерации. Если в 1959 г. эта доля была равна 1,54%, то в 1989 г. она снизилась до 1,13%, а к нача л у 2020 г — до 0 87 % (без учета численности населения Республики Крым и города Севастополь).

По имеющейся статистике, депопуляция имела место на территории Тверской (Калининской) области уже в 1970 г. (минус 2 тыс. человек). Она также сохранялась в 1975 г. (минус 2 тыс. человек), в 1980 г. (минус 4 тыс. человек) и даже во время положительного влияния демографической политики середины 1980-х гг. (в 1985 г. было минус 4 тыс. человек). По нашим оценкам, за последнее советское десятилетие (с 1981 по 1990 гг.) естественная убыль Тверской (Калининской) области превысила 20 тыс. человек [4].

В постсоветский период 1992–2019 гг. Тверская область потеряла в форме естественной убыли 429 тыс. человек. Миграц ион н ый при р ост с у т м и т о гов д вух постсоветских переписей населения (2002 и 2010 гг.) составил 41 тыс. человек. Переписные поправки в сумме были равны минус 41 тыс. человек, то есть без учета переписных поправок (по текущему учету), миграционный прирост составил бы 82 тыс. человек. При этом миграционны й прирост от о бм е на насе лн ием Тверской области с зарубежными странами с учетом поправок составил 93 тыс. человек. Сальдо межрегиональной миграции было отрицательным — в сумме за 28 лет оно составило минус 52 тыс. человек. С 1992 по 1998 гг. это сальдо было положительным: в сумме плюс 17 тыс. человек; с 1999 по 2019 гг. — отрицательным: минус 69 тыс. человек. Общая убыль населения Тверской области с начала 1992 г. до начала 2020 г., таким образом, с учетом переписных поправок составила 388 тыс. человек — численность населения сократилась за 28 лет на четверть.

Рассмотреть структуру межрегионального обмена населением Тверской области позволяют данные, рассчитанные нами в сумме за 14 лет с 2006 по 2019 годы. За этот период из Тверской области в другие регионы России выбыло 250 тыс. человек, прибыло в обратном направлении 190 тыс. человек. При этом Московский и Санкт-Петербургский макрорегионы (4 субъекта РФ) получили миграционным путём из Тверской области 73 тыс. человек. Помимо них имели заметное положительное сальдо в обмене населением с Тверской областью и её соседи — Псковская, Ярославская и Нов- городская области, а также третий после столиц основной миграционный магнит России — Краснодарский край. В сумме указанные 8 субъектов РФ получили за 14 лет от области за счет миграций около 80 тыс. человек. Частичная (около ¼) компенсация этих потерь шла преимущественно за счёт миграций населения из регионов Европейского Севера, Сибири и Дальнего Востока. Миграционные связи Тверской области с соседними регионами и двумя столицами России представлены в таблице 1.

Таблица 1

Миграционные связи Тверской области (регион i) с отдельными территориями России (j) в 2006–2019 годах

Table 1

Migration connections of Tver oblast (region i) with separate territories of Russia (j) for 2006–2019

|

Регион (j) |

МИПС выбытий из региона i в регион j, раз* |

МИПС прибытий в регион i из региона j, раз* |

КРМС ij, выбытий на 10 прибытий** |

|

Новгородская область |

4,3 |

4,2 |

11 |

|

Псковская область |

3,9 |

3,2 |

14 |

|

Смоленская область |

2,4 |

2,4 |

10 |

|

Московская область |

2,4 |

2,5 |

21 |

|

Москва |

2,0 |

2,5 |

17 |

|

Санкт-Петербург |

2,0 |

2,2 |

18 |

|

Ярославская область |

1,9 |

2,0 |

15 |

|

Ленинградская область |

1,5 |

1,5 |

20 |

|

Вологодская область |

1,1 |

1,1 |

10 |

*МИПС выбытий (прибытий) — миграционный индекс пространственной структуры, показывающий во сколько раз та или иная миграционная связь сильнее (слабее) средней по массиву, равной единице. Измеряется в разах, рассчитывается по прибытиям, выбытиям или обороту [5].

**КРМСij — коэффициент результативности миграционных связей между двумя регионами i и j. Рассчитывается как отношение всех выбытий из региона i в регион j ко всем прибытиям из региона j в регион i [6].

Источник: данные Росстата.

Наиболее тесные миграционные связи Тверская область поддерживает со смежными с ней Новгородской и Псковской областями. С Псковской областью Тверская область в советское время имела общие территории, передаваемые из одного региона в другой. А Новгородская область также расположена на основном миграционном векторе между двумя российскими столицами, и имеет с Тверской областью разветвленные связи по железным и автомобильным дорогам. Со всеми своими со- седями по результативности Тверская область имеет либо равноценную связь, либо теряет население миграционным путем. Другие тесные миграционные связи Тверской области с регионами России представлены в таблице 2.

Из удалённых регионов, имеющих тесную миграционную связь с Тверской областью, выделяется Европейский Север, население которого, исходя из своих финансовых возможностей, выбирает Тверскую область в своих маршрутах переселений как ближайшую смежную с Московским макрорегионом. Другая группа территорий — регионы Центрального федерального округа, расположенные рядом с соседними регионами Тверской области («соседи соседей»). Миграционный обмен с ними равноценный, так как они одинаково удалены от главных миграционных магнитов страны и находятся в примерно равном социально-экономическом положении. Среди наиболее отдаленных регионов выделяется Магаданская область, переселения из которой в Тверскую являются самыми удаленными из тесных миграционных связей региона.

Таблица 2

Миграционные связи Тверской области (i) с отдельными территориями России (j) в 2006–2019 годах

Table 2

Migration connections of Tver oblast (region i) with separate territories of Russia (j) for 2006–2019

|

Регион j |

МИПС прибытий в регион i из региона j, раз* |

МИПС выбытий из региона i в регион j, раз* |

KRMS ij, выбытий на 10 прибытий** |

|

Мурманская область |

2,4 |

1,5 |

6 |

|

Магаданская область |

1,6 |

0,8 |

4 |

|

Ивановская область |

1,5 |

1,3 |

10 |

|

Брянская область |

1,5 |

1,2 |

7 |

|

Республика Карелия |

1,4 |

1,2 |

10 |

|

Чеченская Республика |

1,4 |

1,2 |

8 |

|

Калининградская обл. |

1,2 |

0,9 |

13 |

|

Калужская область |

1,1 |

1,1 |

11 |

|

Республика Коми |

1,1 |

0,7 |

4 |

|

Тульская область |

1,0 |

1,1 |

11 |

|

Воронежская область |

1,0 |

0,8 |

12 |

|

Архангельская область |

0,9 |

0,7 |

6 |

*, ** — то же, что и в таблице 1. Источник: данные Росстата.

Сравнить миграционные связи Тверской области с регионами России в ретроспективе можно по коэффициентам интенсивности межрегиональных миграционных связей (КИМС) прибытий, представленным за 1966–1969 гг. [7] и по аналогичной методике рассчитанным нами за 2016–2019 гг. [8]. Данные индексы позволяют выявлять по межрегиональным прибытиям, выбытиям или обороту наиболее тесных миграционных партнеров в массиве межрегиональных миграций, элиминируя абсолютные различия регионов по численности населения и по итоговым объемам миграции. Их значения показывают, во сколько раз та или иная миграционная связь сильнее либо слабее средней взвешенной величины по массиву (единицы).

Показатели КИМС и МИПС, входят в группу так называемых коэффициентов тесноты миграционных связей — КТМС [9], и, по сути схожи между собой, но методологический подход к их построению различен, как и элиминируемые с их помощью абсолютные объемы. Индексы МИПС, в отличие от КИМС, элиминируют абсолютные различия регионов по итоговым объемам миграций как в регионах выхода, так и в регионах входа мигрантов [5].

За 50 лет видны следующие изменения. В конце 1960-х гг. население Тверской (Калининской) области в большей степени тяготело к северным от нее территориям — к Ленинградской области с городом Ленинградом, к окружающим эту область территориям, а также к регионам Европейского Севера. В настоящее время ос- новной акцент миграционных связей сме- ное — в сторону Московского макрорегио-стился с северного направления на юж- на (табл. 3).

Таблица 3

Миграционные связи Тверской области (i) с отдельными территориями России (j)

Table 3

Migration connections of Tver oblast (region i) with separate territories of Russia (j)

|

Регион j |

КИМС прибытий в регион i из региона j, раз* |

Доля прибытий в регион i из региона j во всех межрегиональных прибытиях в регион i, % |

||

|

1966–1969 |

2016–2019 |

1966–1969 |

2016–2019 |

|

|

Новгородская область |

4,5 |

5,1 |

2,6 |

2,1 |

|

Псковская область |

4,3 |

5,0 |

3,0 |

2,2 |

|

Московская область |

1,7 |

3,5 |

7,2 |

18,5 |

|

Ленинградская область и Ленинград (Санкт-Петербург) |

2,4 |

3,0 |

9,9 |

15,0 |

|

Москва |

1,5 |

2,6 |

7,9 |

23,0 |

|

Смоленская область |

3,0 |

2,0 |

2,6 |

1,4 |

|

Ярославская область |

2,4 |

1,7 |

2,7 |

1,5 |

|

Вологодская область |

1,3 |

0,8 |

1,4 |

0,7 |

|

Сумма |

Х |

Х |

37,3 |

64,4 |

* коэффициенты интенсивности межрегиональных миграционных связей по прибытиям. Источники: [7]; данные Росстата.

Доля прибытий в Тверскую область из Московской области и Москвы во всех ее межрегиональных прибытиях за 50 лет выросла с 15,1% в 1966–1969 гг. до 41,5% в 2016–2019 гг., или почти в 3 раза. За это же время аналогичная доля прибытий из Ленинградской области с Ленинградом (Санкт-Петербургом) увеличилась лишь в 1,5 раза — с 9,9% до 15,0%. Надо иметь в виду, что прибытия в Тверскую область из столичных макрорегионов являются вторичными потоками, так называемыми «контр-потоками» [9], относительно прямых потоков выбытий из Тверской области в данные территории. Кроме того, Тверская область «осваивается» выходцами из двух столичных макрорегионов и заселяется теми из них, кто «устал» от столичной жизни (преимущественно пенсионерами), или предпринимателями, строящимися свой бизнес на столичных жителях (базы отдыха, туризм, организация рыбалки и тому подобное).

Рост доли прибытий в Тверскую область из столичных макрорегионов (с 25,0% до 56,5%) произошел за счет со- кращения аналогичных долей прибытий в Тверскую область из большинства прочих соседних регионов, а также территорий Северо-Западного федерального округа, в том числе регионов Европейского Севера России (табл. 4). За 50 лет выросли лишь доли прибытий в Тверскую область из Мурманской и Магаданской областей (с Чукотским автономным (национальным) округом) во всех ее межрегиональных прибытиях. В этом случае «контр-потоки» конца 1960-х гг. сменились на прямые потоки из двух данных территорий в Тверскую область.

Так как по периоду 1960-х гг. не имеется показателей тесноты миграционных связей по выбытиям, то воспользуемся их подменой — индексами КИМС прибытий [8], но в обратном направлении, то есть из Тверской области в другие регионы России. Теснота таких миграционных связей Тверской области с соседними и столичными регионами представлена в таблице 5.

Некоторое сокращение долей прибытий из Тверской области в столичные макрорегионы объясняется ростом объемов

Таблица 4

Миграционные связи Тверской области (i) с отдельными территориями России (j)

Table 4

Migration connections of Tver oblast (region i) with separate territories of Russia (j)

|

Регион j |

КИМС прибытий в регион i из региона j, раз* |

Доля прибытий в регион i из региона j во всех межрегиональных прибытиях в регион i, % |

||

|

1966–1969 |

2016–2019 |

1966–1969 |

2016–2019 |

|

|

Мурманская область |

2,2 |

5,1 |

1,3 |

2,7 |

|

Магаданская область с Чукотским АО |

0,5 |

2,9 |

0,1 |

0,4 |

|

Республика Карелия |

2,6 |

1,2 |

1,4 |

0,5 |

|

Республика Коми |

1,3 |

1,2 |

1,0 |

0,7 |

|

Архангельская область |

1,6 |

0,9 |

1,8 |

0,7 |

|

Калининградская область |

1,8 |

0,8 |

1,0 |

0,5 |

|

Тульская область |

1,3 |

0,8 |

2,1 |

0,8 |

|

Сумма |

Х |

Х |

8,7 |

6,3 |

* коэффициенты интенсивности межрегиональных миграционных связей по прибытиям. Источники: [7]; данные Росстата.

Таблица 5

Миграционные связи Тверской области (i) с отдельными территориями России (j)

Table 5

Migration connections of Tver oblast (region i) with separate territories of Russia (j)

|

Регион j |

КИМС прибытий в регион j из региона i, раз* |

Доля прибытий в j из i во всех межрегиональных прибытиях в регион j, % |

||

|

1966–1969 |

2016–2019 |

1966–1969 |

2016–2019 |

|

|

Новгородская область |

6,7 |

4,8 |

9,1 |

4,3 |

|

Псковская область |

7,6 |

4,2 |

10,3 |

3,7 |

|

Ленинградская область и Ленинград (Санкт-Петербург) |

5,1 |

2,6 |

7,2 |

2,4 |

|

Смоленская область |

2,4 |

2,6 |

3,2 |

2,4 |

|

Московская область |

2,0 |

2,5 |

2,8 |

2,4 |

|

Ярославская область |

3,3 |

2,3 |

4,5 |

2,1 |

|

Москва |

1,3 |

2,1 |

1,9 |

2,0 |

|

Вологодская область |

1,8 |

1,0 |

2,5 |

0,9 |

*коэффициенты интенсивности межрегиональных миграционных связей по прибытиям.

Источники: [7]; данные Росстата.

миграции в эти территории из всех прочих регионов страны. Единственным соседним регионом, в который не сократилась эта доля в конце 1960-х и 2010х гг., оставался город Москва. При этом доля Тверской области во всех прибытиях в Санкт-Петербургский макрорегион, напротив, сократилась за 50 лет в 3 раза. Ощутимые сокращения аналогич- ных долей произошли и в других соседних с Тверской областью регионах.

Таким образом, за рассматриваемый период произошло явное усиление межрегиональных миграционных потоков из Тверской области в Московский макрорегион. Произошло это за счет ослабления аналогичных потоков в соседние с Тверской области, сходные по уровню соци- ально-экономического развития и равно удаленные с главными миграционным реципиентам России. Также по сравнению с советским периодом резко сократилось

Таблица 6

Миграционные связи Тверской области (i) с отдельными территориями России (j)

число переселений из Тверской области в регионы Европейского Севера, Сибири и Дальнего Востока (табл. 6).

Table 6

Migration connections of Tver oblast (region i) with separate territories of Russia (j)

|

Регион j |

КИМС прибытий в регион j из региона i, раз* |

Доля прибытий в j из i во всех межрегиональных прибытиях в регион j, % |

||

|

1966–1969 |

2016–2019 |

1966–1969 |

2016–2019 |

|

|

Мурманская область |

1,7 |

1,7 |

2,2 |

1,5 |

|

Ивановская область |

0,8 |

1,4 |

1,0 |

1,3 |

|

Брянская область |

1,1 |

1,3 |

1,5 |

1,2 |

|

Республика Карелия |

2,4 |

1,2 |

3,3 |

1,1 |

|

Костромская область |

1,3 |

1,0 |

1,7 |

0,9 |

|

Калининградская область |

1,8 |

0,8 |

2,5 |

0,7 |

|

Архангельская область |

1,3 |

0,8 |

1,8 |

0,7 |

|

Республика Коми |

1,3 |

0,7 |

1,8 |

0,6 |

|

Забайкальский край |

1,7 |

0,3 |

2,3 |

0,2 |

*коэффициенты интенсивности межрегиональных миграционных связей по прибытиям.

Источники: [7]; данные Росстата.

В масштабах России это означает, что преимущественно равноценный обмен населением между соседними и одновременно равно удаленными к главным миграционным реципиентам страны территориями, ведущий к социально–экономическому, культурному, этническому, демографическому и прочим взаимодействиям, ослабевает. Соответственно, население соседних территорий в меньшей степени становится связанным между собой, и в большей степени зависимыми от главных миграционных реципиентов — Московского и Санкт-Петербургского макрорегионов. Усиливается вектор взаимодействия по неравномерному рыночному принципу и ослабевает по равномерному — географическому, историческому. Все это является фактором, способствующим усилению разобщенности людей, проживающих на соседних территориях России и равно удаленных от главных миграционных реципиентов страны.

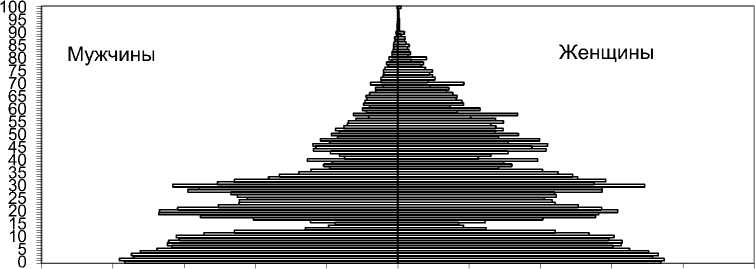

Итак, депопуляция и межрегиональная миграционная убыль населения Тверской области за 28 постсоветских лет в сумме составили минус 481 тыс. человек. Миграционный прирост от обмена населением Тверской области с зарубежными странами с учетом переписных поправок (минус 41 тыс. человек) составил 93 тыс. человек, то есть он менее чем на 20% компенсировал внутристрановые демографические (воспроизводственные и межрегиональные миграционные) потери Тверской области. Такое демографическое развитие привело не только к сокращению численности населения области, но и к заметному ухудшению половозрастной структуры ее населения (рис. 3).

Структурные демографические ямы в возрастной структуре Тверской области имеют место, помимо рождений в 1929– 1934 гг. и 1942–1945 гг., ещё и в 1965– 1969 гг. (первое «эхо» ВОВ), а также в 1997– 2001 гг. (шире в 1990–2004 гг.). Последняя «яма» — оттянутое и частично «размытое» демографической политикой 1980-х гг. второе «эхо» войны 1941–1945 годов. Плюс резкое сворачивание демографической

15 000 10 000 5 000 0 5 000 10 000 15 000

Рис. 3 Половозрастная пирамида населения Тверской области на 01.01.2019, человек

Fig. 3 The sex-age pyramid of the population of Tver oblast as of 01.01.2019, people Источник: данные Росстата.

политики 1980-х гг. привело к прямому «анти-таймингу» рождений в начале 1990х годов. Катаклизмы переходного периода п р ивели также т му, ч т о мног и же н щины во второй половине 1990-х г г стали откладывать деторождения, произошел так а ы в ы й «обра н ый анти йм ин г» рождений. Переход на рыночные экономические отношения ускорил эмансипа-и ю же н щи н и п о ста р ение ож д аемости, что также усилило структурный провал конца 1990-х гг. [2].

По переписи населения СССР 1989 г отношение числа лиц пенсионного возраста к числу лиц трудоспособного возраста (коэффициент пенсионной нагрузки) в Тверской области составлял 46,4% и был самым высоким в РСФСР (на втором месте была Псковская область с 45,7%, на третьем — Тамбовская с 45,5%). Аналогичный показатель по Хабаровскому краю был равен 20,4%, по Московской области — 35,8%, а по РСФСР в целом — 32,5%. За 30 лет данная ситуация ухудшилась вследствие как общего постарения населения, так и миграционного оттока преимущественно молодого населения из Тверской области. К началу 2019 г. коэффициент пенсионной нагрузки в Тверской области вырос на 10 процентных пунктов и составлял уже 56,4%. В области на начало 2019 г. была одна из самых диспропорциональных гендерных структур пенсионеров в стране — на двух пенсионеров-мужчин приходилось пя ь пенсион рок-же щин.

Ещё в конце XIX в. Э. Равенштейн отмечал, что массовые выбытия негативно ска- ы ва ю тся н нас л ен и и к о н ике т е ритории выхода: «остающееся население стагнирует» [10]. Это в полной мере относ и тс я к Тверской области. Ч т о каса т ся «замещающего» прибытия, то по данным за 2019 г. почти треть выбывающих и з Тве ской области постоян ны х жи телей проживали в ней от двух до десяти лет. Это в основном люди, находящиеся в молодых трудоспособных возрастах, так называемые «многоступенчатые» мигранты, двигающ и еся преи м у щ ественно в сторону столичных регионов и рассматривающие Тверскую область как промежуточный этап своего окончательного переселения.

По переписи населения СССР 1989 г. доля женщин в наиболее активном репродуктивном возрасте (20–39 лет) во всей численности женщин Тверской области составляла 26,2% (аналогичная доля в Московской области была равна 29,5%, в Хабаровском крае — 33,2%, по РСФСР в целом — 29,7%). К началу 2019 г. эта доля в Тверской области сократилась до 23,3% (по России в целом — до 26,4%).

За 30 лет (с начала 1989 г. до начала 2019 г.) численность всего населения Тверской области, как и населения в трудоспособном возрасте, сократилась в 1,3 раза. При этом численность лиц пенсионного возраста в области сократилась всего в 1,1 раза, а вот численность женщин наиболее активного репродуктивного возраста (20– 39 лет) — в 1,5 раза. Помимо прямого сокращения численности населения в Тверской области, как и во всей стране, активно шел процесс урбанизации. Доля городского населения в области за 30 лет выросла с 71,3% в начале 1990 г. до 76,1% в начале 2020 года. Отношение численности населения регионального центра (Твери) к остальной численности населения Тверской области за те же 30 лет выросло с 37% до 51%. Все эти демографические процессы сопровождались негативными тенденциями в экономической, прежде всего, сельскохозяйственной деятельности региона (табл. 7).

Таблица 7

Отдельные экономические показатели Тверской области, за год

Table 7

Separate economic indicators of Tver oblast, for year

|

Показатель |

1990 |

2000 |

2010 |

2018 |

|

Посевная площадь, тыс. га |

1475,2 |

905,1 |

633,1 |

533,3 |

|

Валовой сбор зерна, тыс. т |

722,4 |

174,5 |

89,8* |

80,9 |

|

Валовой сбор картофеля, тыс. т |

596,5 |

627,2 |

273,8* |

234,8 |

|

Валовой сбор овощей, тыс. т |

91,5 |

259,7 |

77,2* |

57,2 |

|

Поголовье крупного рогатого скота, тыс. голов (на конец года) |

900,6 |

366,2 |

171,7 |

99,3 |

|

Поголовье свиней, тыс. голов (на конец года) |

357,7 |

139,1 |

172,5 |

587,0 |

|

Скот и птица на убой (в убойном весе), тыс. т |

126,6 |

44,7 |

58,9 |

144,1 |

|

Производство молока, тыс. т |

881,3 |

484,0 |

297,2 |

223,3 |

|

Производство яиц, млн штук |

567,5 |

496,8 |

123,0 |

135,2 |

* данные за 2011 г. — в 2010 г. были пожары и неурожай.

Источник: данные Росстата.

Единственным позитивным достижением в таблице 7 указан заметный рост поголовья свиней и рост производства скота и птицы на убой. Но этот рост произошел, в том числе, за счет сокращения поголовья крупного рогатого скота, производство которого более затратное и продолжительное. Хорошо ли то, что более дорогая говядина в российском регионе вытесняется более дешевой, высококалорийной и менее полезной свининой? 2 На наш взгляд — нет. С промышленностью в Тверской области ситуация не такая удручающая. На- пример, производство электроэнергии за счёт Калининской АЭС и Конаковской ГРЭС растет быстрыми темпами, и не только для внутреннего потребления, с 27,7 млрд кВт/ч в 1990 г. до 43,2 млрд кВт/ч в 2018 году.

Выводы

Столичные мегаполисы демографически развиваются преимущественно за счет прибытия населения из других регионов страны и иммиграции из-за рубежа, но в первую очередь за счет миграций из соседних регионов. Тверская область, как и Москва, «подпитывается» внутрирос-сийскими и иностранными мигрантами, но при этом является транзитной территорией, принимающей население из других территорий, но отдающей основную часть своих выбывающих, отчасти местных, отчасти «многоступенчатых» мигрантов, в столичные регионы.

По внутрироссийским миграциям Тверская область проигрывает столичным регионам. На одного прибывающего из других регионов России в Тверскую область, из нее выбывает в локальные и главные миграционные реципиенты России четыре человека. Несмотря на то, что международная миграция частично компенсирует межрегиональную миграционную убыль Тверской области, не менее трети прибывших используют ее лишь как промежуточную площадку для своих переселений внутри страны и будут двигаться дальше в направлении столиц. Если в России будут «работать» исключительно рыночные отношения, то данный процесс будет усугубляться.

Развитие ситуации возможно по двум сценариям. Первый — власти рассмотрят все плюсы и минусы безграничного расширения Москвы и остановят его, так как это расширение полезно лишь рынку и казне мегаполиса, но вредно во всех других, в том числе геополитических, эпидемиологических, экологических, демографических (воспроизводственных) отношениях. Второе — будет продолжаться развитие столичных территорий не «по Ключевскому», не так как Россия развивалась до распада СССР, то есть не «переселениями [из старо-обжитой Руси на окраины], а лишь «расселением вширь» [«Московского княжества»], то через определенное время Тверская область станет еще одним спальным районом «Новейшей Москвы». И будут маятниковые трудовые, образовательные и прочие мигранты ездить утром в Москву, а вечером возвращаться ночевать в Тверь, что вряд ли можно назвать нормальной ситуацией.

Список литературы Тенденции и факторы демографического развития Тверской области в XX - начале XXI века

- Рыбаковский, Л.Л. Великая Отечественная. Особенности. Людские потери. Факторы победы / Л. Л. Рыбаковкий. - Москва: Экон-Информ, 2020. - 251 с. 978-5-907233-69-0. ISBN: 978-5-907233-69-0

- Rybakovsky L. L. Velikaya Otechestvennaya. Osobennosti. Ljudskiye poteri. Faktory pobedy [The Great Patriotic. Features. People's Losses. Factors of Victory]. Moscow. Econ-Inform. 2020. 251 p. 978-5-907233-69-0. (in Russ.) ISBN: 978-5-907233-69-0

- Рыбаковский, О.Л. Рождаемость населения России и демографические волны / О. Л. Рыбаковский, О. А. Таюнова // Народонаселение. - 2017. - № 4. - С. 56-66.

- Rybakovsky O. L., Tayunova O. A. Rozhdayemost' naselenija Rosiji i demographicheskiye volny [Fertility of the Russian population and demographic waves]. Narodonaselenie [Population]. 2017. No. 4. P. 56-66. (in Russ.)

- Рыбаковский, О.Л. Демографический рост регионов России и его компоненты в 1959-2017 гг. / О. Л. Рыбаковский, О. А. Таюнова // Народонаселение. - 2019. - № 1. - С. 4-20. DOI: 10.26653/1561-7785-2019-22-1-01

- Rybakovsky O. L., Tayunova O. A. Demographicheskiy rost regionov Rosiji i yego komponenty v 1959-2017 gg. [Population dynamics of Russian regions and its components in 1959-2017]. Narodonaselenie [Population]. 2019. No 1. P. 4-20. 10.26653/1561-7785-2019-22-1-01. (in Russ.). DOI: 10.26653/1561-7785-2019-22-1-01.(inRuss.)

- Рыбаковский, О.Л. Депопуляция в регионах России к началу 2020 года / О. Л. Рыбаковский, Т. А. Фадеева // Народонаселение. - 2020. - Т. 23. - № 3. - С. 119-129. DOI: 10.19181/population.2020.23.3

- Rybakovsky O. L., Fadeeva T. A. Depopulatcija v regionakh Rosiji do nachala 2020 goda [Depopulation in the regions of Russia by the beginning of 2020]. Narodonaselenie [Population] 2020. Vol. 23. No. 3. Р. 119-129. 10.19181/population.2020.23.3. (in Russ.). DOI: 10.19181/population.2020.23.3.(inRuss.)

- Рыбаковский, О.Л. Миграция населения между регионами: проблемы методологии и методики анализа / О. Л. Рыбаковский. - Москва: Экон-Информ, 2008. - 287 с.

- Rybakovsky O. L. Migracii naselenija mezhdu regionami: problemy metodologii i metodiki analiza [Migration between Regions: Issues of Methodology and Analysis Techniques]. Moscow. Econ-Inform. 2008. 287 р. (in Russ.).

- Миграцонные процессы в России / под ред. В. В. Локосова и Л. Л. Рыбаковского. - Москва: Экон-информ, 2014.- 383 с.

- Migratsionnyje processy v Rossii [Migration Processes in Russia]. Eds. V. V. Lokosov and L. L. Rybakovsky. Moscow. Econ-Inform. 2014. Ch. 9.1. (in Russ.)

- Рыбаковский, Л. Л. Региональный анализ миграций / Л. Л. Рыбаковский. - Москва: Статистика, 1973. - 159 с.

- Rybakovsky L. L. Regionalnyy analyz migratsii [Regional Migration Analysis]. Moscow. Statistika [Statistics]. 1973. 159 p. (in Russ.)

- Рыбаковский, О. Л. Миграционные связи между регионами России за 50 лет: методика исследования / О. Л. Рыбаковский // Уровень жизни населения регионов России. - 2020. - Т. 16. - № 4. - С. 60-70. DOI: 10.19181/lsprr.2020.16.4.5

- Rybakovsky O. L. Migratsionnye svjazi mezhdu regionami Rosiji za 50 let: metodika issledovanija [Migration links between Russian regions for 50 years: Study methods]. Uroven' zhizni naselenija regionov Rosiji [Living Standards of the Population in the Regions of Russia]. 2020. Vol. 16. No. 4. Р 60-70. 10.19181/lsprr.2020.16.4.5. (in Russ.) DOI: 10.19181/lsprr.2020.16.4.5.(inRuss.)

- Рыбаковский, О.Л. Миграционная ситуация на Дальнем Востоке России в начале XXI века / О. Л. Рыбаковский, О. А. Таюнова // Народонаселение. - 201 - Т. 22 - № 3. - С. 4-14. DOI: 10.26653/1561-7785-2019-22-3-01

- Rybakovsky O. L., Tayunova O. A. Migratsionnaja situatsija na Dal'nem Vostoke Rossii v nachale XXI veka [Migration situation in the Far East of Russia at the beginning of the 21st century]. Narodonaselenie [Population]. 201 No. 3. P. 4-14. 10.26653/1561-7785-2019-22-3-01. (in Russ.) DOI: 10.26653/1561-7785-2019-22-3-01.(inRuss.)

- Ravenstein, E. G. The Laws of Migration / E. G. Ravenstein // Journal of the Royal Statistical Society. - 1885. - Vol. 48.

- Ravenstein E. G. The laws of migration. Journal of the Royal Statistical Society. 1885. Vol. 48.