Тенденции интеллектуальной миграции в современной России и привлечение высококвалифицированных мигрантов

Автор: Федорова Ирина Олеговна

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Социальные проблемы управления предприятиями и организациями

Статья в выпуске: 3, 2021 года.

Бесплатный доступ

В данной статье рассмотрены миграционные процессы с акцентом на интеллектуальную миграцию высококвалифицированных сотрудников. Приводится анализ тенденций интеллектуальной миграции в России. Отдельно рассматривается вопрос входящей миграции высококвалифицированных мигрантов.

Миграция, мигранты, высококвалифицированные, адаптация, интеграция, управление

Короткий адрес: https://sciup.org/142231851

IDR: 142231851 | УДК: 314.7 | DOI: 10.51692/1994-3776_2021_3_77

Текст научной статьи Тенденции интеллектуальной миграции в современной России и привлечение высококвалифицированных мигрантов

Международная миграция является одним из важных и непростых вопросов современности [1]. Экономические, демографические, социальные факторы, процессы глобализации, распространение транспортных и коммуникационных технологий влияют на интенсификацию миграционных потоков и сам характер миграции. Международная миграция охватывает миллионы людей по всему миру, влияя как на мигрантов, так и на коренное население. Сложность изучения миграции как процесса и мигрантов как объектов приводит ученых к необходимости применения междисциплинарного подхода. За последние десятилетия социология миграции превратилась в динамичную и многогранную область исследований.

В современных условиях все большую роль (если не определяющую) в социальноэкономическом развитии государств и регионов играет международная миграция высокообразованных и высококвалифицированных трудовых ресурсов, которую в мире принято называть «интеллектуальной миграцией» [2].

Для граждан современной России свойственна именно «интеллектуальная миграция», отмечают эксперты РАНХиГС [3]. Согласно их оценкам, Россию ежегодно покидают около 100 тыс. человек, и в среднем половину из них можно отнести к высококвалифицированным специалистам. При этом, подсчет такой «утечки мозгов» провести достаточно затруднительно, поскольку различные качественные опросы показывают, что лишь

1 Федорова Ирина Олеговна – кандидат социологических наук, младший научный сотрудник Центра маркетинга, консалтинга и экспертизы проектов, Институт фундаментальных и прикладных исследований ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет».

-

I ./Fedorova – PhD in Social Sciences, junior researcher at the center for marketing, consulting and project expertise, Institute of fundamental and applied research in St. Petersburg State University of Economics.

небольшой процент российских граждан снимается с учета, т.е. они числятся проживающими в России, а на деле живут за границей, что сильно затрудняет подсчет [4].

Как же изучать интеллектуальную миграцию? Миграция выходит за пределы политических, социальных, экономических и правовых границ. C конца 90х годов в Европе получила распространение новая концепция объяснения миграции и интеграции – транснационализм. Мы считаем, что изучать интеллектуальную миграцию следует именно в концепции транснационализма.

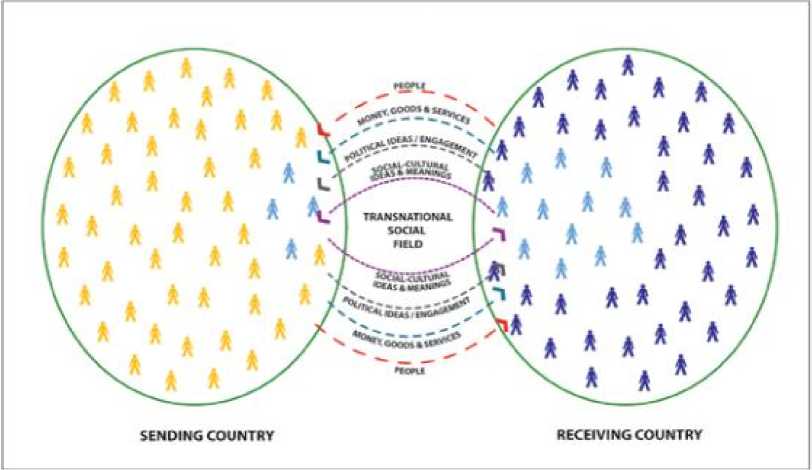

Данная концепция, основываясь на объективных предпосылках повсеместного развития сети интернет, интенсификации авиасообщений, развитии технологий для общения между людьми, говорит о том, что этнических групп и диаспор, о которых велись рассуждения ранее, больше не существует. Существуют транснациональные сети и сообщества. Мигранты в данной теории проявляют зависимость от контактов как в стране исхода, так и в новой среде. К примеру, мигранты, проживающие на территории другой страны, могут инвестировать в развитие бизнеса на родине. Транснациональные мигранты оказывают влияние как на принимающую страну, так и на страну исхода. Концепция транснационализма отражена в работах Н.Г.Шиллер, Н. Глазер, Д. Мойнихан и др. [5, 6]

Благодаря развитию технологий и широкой доступности транспорта и связи, мигранты могут поддерживать более частые контакты с родными обществами, чем это было ранее. Помимо технологий, важным фактором, способствующим транснационализму, является демографическая ситуация развитых стран. Миграция позволяет заполнять демографические пробелы, которые вызваны сокращением населения в развитых странах. Сегодня на миграцию приходится 3/5 прироста населения западных стран в целом, и данная тенденция продолжает сохраняться.

Когда мигранты занимаются транснациональной деятельностью, они, в рамках концепции транснационализма, формируют социальные поля, которые связывают страну исхода с новой страной. Эти социальные поля представляют собой результат ряда взаимосвязанных экономических, политических и социально-культурных действий. Если в традиционном представлении миграция характеризуется биполярной связью между страной исхода и прибытия, представляет собой индивидуальный поиск новых экономических возможностей и политических свобод, а мигранты преимущественно занимают низкоквалифицированные рабочие места, при этом не внося значительных изменений в принимающее общество, то с точки зрения концепции транснационализма картина выглядит иначе. Миграция концептуализируется как потоки трансграничной экономической, политической и социально-культурной деятельности (быть здесь и там); миграция представляет собой результат глобализации, глобальных связей и геополитических интересов. Мигранты при этом не являются самой бедной категорией населения, они не приходят из беднейших государств. Тенденции на рынке услуг и интенсификация современных технологий создают возможности как для низкоквалифицированных, так и для высококвалифицированных специалистов-мигрантов. Важной особенностью является и то, что мигранты продолжают поддерживать связь со страной исхода. И миграция при этом порождает общества с более богатой культурной средой (см.рис.1) [7].

Immigrant Transnational Activities and Social Fields

Рисунок 1. Активности транснациональных иммигрантов и социальные поля

С точки зрения тенденций, отметим, что экономическая транснациональная деятельность, такая как инвестиции предприятий в страну исхода и денежные переводы, уже широко распространена и с высокой долей вероятности будет сохраняться. Так, по оценкам Межамериканского банка развития (МБР), в 2006 году мигранты-жители развитых стран отправили домой эквивалент 300 миллиардов долларов в виде денежных переводов, что более чем в два раза превышает уровень международной помощи. По сути, этот интенсивный приток ресурсов может означать, что для некоторых стран дальнейшее развитие неразрывно связанно с экономической деятельностью их соответствующих диаспор.

Политическая транснациональная деятельность может варьироваться от сохранения членства в политических партиях в стране происхождения и участия в выборах до проведения выборов на политический пост. Социально-культурная транснациональная деятельность охватывает широкий спектр социальных и культурных взаимодействий, посредством которых происходит обмен идеями и смыслами.

Всё это означает, что в современных реалиях российские высокоинтеллектуальные мигранты могут оставаться важными участниками общественной жизни: осуществлять денежные переводы родственникам, оставшимся в России, участвовать в политической и социально-культурной деятельности и так далее.

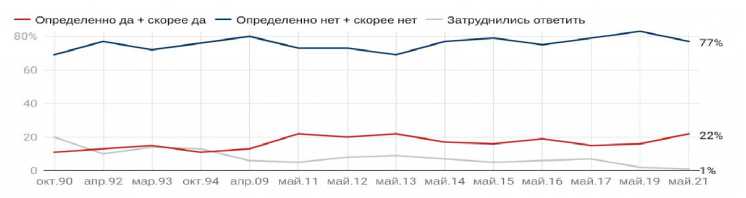

Рассмотрим тенденции миграции с позиции численности. Согласно опросу Левада-центра, 22% россиян хотели бы уехать за границу на постоянное жительство, 77% – что не хотели бы. Доля выражающих желание уехать выросла за последние несколько лет – еще в 2017 году она составляла 15%. В 2021 году этот показатель достиг уровня 2011-2013 годов (см.рис.2) [8].

Рисунок 2. «Хотели бы вы уехать за границу на постоянное жительство?» (в %)

Согласно опросам, чаще всего о желании уехать заявляют молодые люди: почти половина (48%) среди молодёжи: респондентов 18-24 лет, треть (33%) среди респондентов 25-39 лет. Меньше всего хотели бы уехать представители старших поколений: 7% среди респондентов 55 лет и старше:

в %% опрошенных по каждой возрастной группе

Рисунок 3 . Распределение ответов на вопрос: «Хотели бы вы уехать за границу на постоянное жительство

С позиций транснационализма, можем сделать вывод о том, что формирующиеся рынки интеллектуального труда превращаются в регуляторы миграционных процессов. Россия в данном случае поддерживает общемировые тенденции, а именно: рост потока интеллектуальных и высококвалифицированных мигрантов в развитые государства, временный характер миграции, переориентация вектора миграции от стран Западной Европы в сторону Северной Америки, Китая, Австралии, Юго-Восточной Азии [2].

Предлагаем также рассмотреть вопрос с другой стороны и изучить входящую миграцию в Россию. В настоящее время привлечение иностранных работников по приоритетным профессионально-квалификационным группам в соответствии с потребностями российской экономики является важным элементом для её дальнейшего развития [9]. Миграция как высококвалифицированных, так и низкоквалифицированных работников оказывает влияние на экономическую, социальную, демографическую ситуацию страны. При этом она несет в себе как положительные стороны, так и отрицательные, создавая угрозы принимающему обществу.

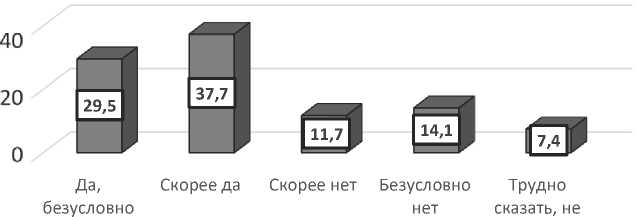

Так, в исследовании общей оценки миграционной ситуации в Санкт-Петербурге и установках по отношению к молодым мигрантам, проводимого Н. В. Соколовым и Л. С. Рехтиной [10], говорится об усталости населения от низкоквалифицированных мигрантов. Это достаточно серьезный показатель, требующий внедрения ответных мер и действий во избежание будущих рисков. Подавляющее большинство населения выступает против увеличения количества мигрантов в Санкт-Петербурге. В открытых ответах горожане указали, что в Санкт-Петербурге нужны квалифицированные специалисты с образованием не ниже среднего технического, а также специалисты в дефицитных областях. Часть опрошенных говорит о том, что приезжать в Санкт-Петербург и работать здесь должны те, кто компенсирует собой потребности экономики и социальной сферы. Респонденты также указывают на то, что решающую роль в привлечении мигрантов должны играть работодатели. При этом создание необходимых условий труда и адаптация мигрантов возлагается на самих работодателей. На рисунке 4 показано отношение принимающего населения Санкт-Петербурга к созданию более благоприятных условий для высококвалифицированных иностранных мигрантов. Преобладает позитивное отношения к данным мерам (29.5% ответили «Да, безусловно» и 37.3% - «Скорее да»):

знаю

Рисунок 4. Распределение ответов на вопрос «Когда говорят о мигрантах, обычно подразумевают рабочих с низким уровнем квалификации. Но в нашу страну едут и квалифицированные специалисты, научные работники, деятели искусства. Как вы считаете, следует ли предоставлять им более благоприятные (по сравнению с обычными) условия для переезда в Россию?» (% от общего числа опрошенных).

Для высококвалифицированных мигрантов значимую роль играют притягивающие факторы при принятии решения об отъезде. Иностранных высококвалифицированных специалистов стало приезжать в Россию гораздо меньше: по данным Федеральной миграционной службы, в 2015 году в Россию из-за границы приехало работать более 35 тысяч высококвалифицированных специалистов. Из них 33,9 тысячи были приглашены на зарплату не менее двух миллионов рублей в год (166 тысяч рублей в месяц) [11].

Всё это говорит о необходимости выработки системы управления миграцией как на федеральном уровне, так и на локальном – непосредственно на предприятиях. Необходима выработка нового качества миграционной политики, которая отвечает современным вызовам.

Осуществление на государственном уровне регулярного мониторинга позволит создать базу для выработки нового качества миграционной политики. В регулярный мониторинг необходимо включить ситуации по следующим блокам: миграционные процессы региона, мониторинг ксенофобских настроений, мониторинг научных исследований в сфере адаптации мигрантов, мониторинг мероприятий в сфере интеграции мигрантов. Реализация регулярного мониторинга ситуации по перечисленным блокам также позволит принимать обоснованные решения в сфере управления миграцией.

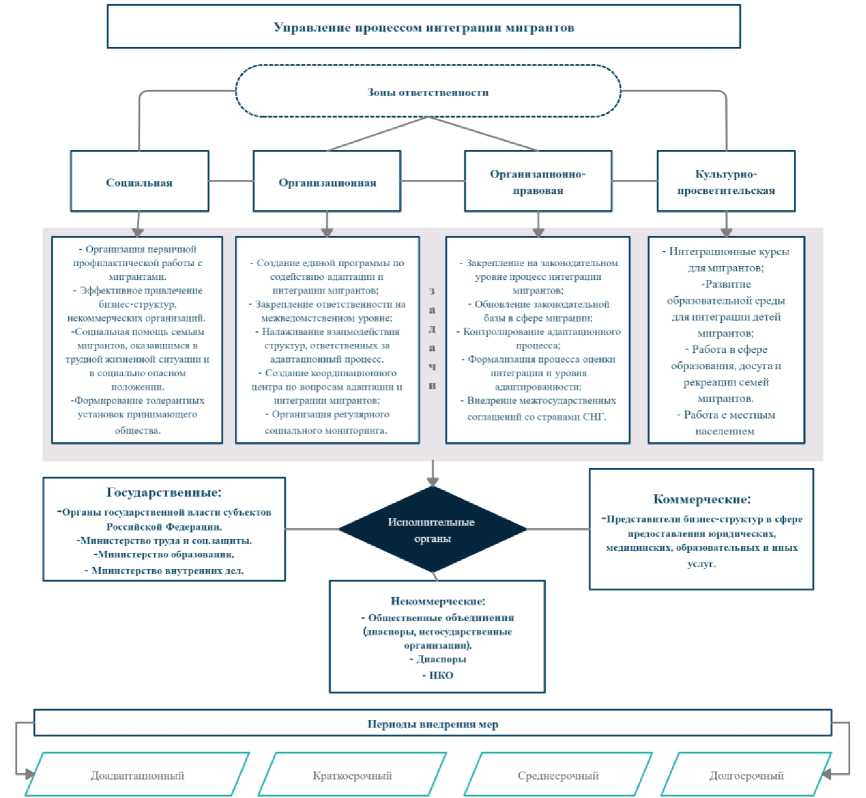

С нашей стороны, для эффективного привлечения в Россию высококвалифицированных мигрантов мы обозначаем авторскую схему управления интеграцией таких мигрантов (см.рис.5). В системе закрепляется необходимость выделения зон ответственности, включающих в себя: социальную, организационную, организационноправовую, культурно-просветительскую.

Перечисленные зоны ответственности распределяются между государственными структурами законодательной и исполнительной власти, частными структурами, некоммерческими организациями. Каждая зона ответственности закрепляет за собой соответствующие задачи. Социальная зона ответственности предполагает:

-

- организацию первичной профилактической работы с мигрантами;

-

- эффективное привлечение бизнес-структур и некоммерческих организаций;

-

- социальную помощь семьям мигрантов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и в социально опасном положении;

-

- формирование толерантных установок принимающего общества.

Организационная зона ответственности включает в себя:

создание единой программы по адаптации и интеграции мигрантов;

закрепление ответственности на межведомственном уровне;

налаживание взаимодействия структур, ответственных за адаптационный процесс;

создание координационного центра по вопросам адаптации и интеграции мигрантов;

организацию регулярного социального мониторинга.

Организационно-правовая зона ответственности предполагает:

закрепление на законодательном уровне процесса интеграции мигрантов;

обоснование законодательной базы в сфере миграции;

контролирование адаптационного процесса;

формализацию процесса оценки интеграции и уровня адаптированности;

внедрение межгосударственных соглашений со странами СНГ.

Культурно-просветительская зона ответственности включает в себя:

интеграционные курсы для мигрантов;

развитие образовательной среды для интеграции детей мигрантов;

работу в сфере образования, досуга и рекреации семей мигрантов;

работу с местным населением.

Рисунок 5. Схема управления процессом интеграции мигрантов

Потребность российской экономики в высококвалифицированных специалистах остается высокой, причем как собственных, так и иностранных. Принимая во внимание тенденции интеллектуальной миграции, считаем, что выработка нового качества миграционной политики, а также внедрение обозначенных мер по зонам ответственности позволит оказать значительное позитивное влияние на формирование благоприятной среды для привлечения мигрантов, в первую очередь, высококвалифицированных. Также это окажет значительную поддержку управлению процессом трудовой миграции на предприятиях, позволит снизить социальные риски дезинтеграции, существенно сократить риски маргинализации мигрантов, повысить толерантные установки принимающего общества и снизить социальную напряженность.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-311-90027 / The reported study was funded by RFBR, project number 19-311-90027.

Список литературы Тенденции интеллектуальной миграции в современной России и привлечение высококвалифицированных мигрантов

- Castles S., Miller M. J. The age of migration: International population movements in the modern world. 4th ed. Houndmills: Palgrave Macmillan. 2009.

- Леденева Виктория Юрьевна Интеллектуальная миграция: мировые и российские тенденции // Высшее образование в России. 2014. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/intellektualnaya-migratsiya-mirovye-i-rossiyskie-tendentsii (дата обращения: 13.09.2021).

- Высокообразованные россияне предпочитают работать в развитых странах // URL: https://www.ng.ru/economics/2020-12-17/4_8043_economics.html (Дата обращения: 01.09.2021)

- Эксперт: "Россию все чаще покидают образованные и молодые" // URL: https://p.dw.com/p/3Bk0G (Дата обращения: 01.09.2021)

- Glazer N., Moynihan D. Beyond the Melting Pot, Second Edition: The Negroes, Puerto Ricans, Jews, Italians and Irish of New York City. Cambridge: MIT Press, 1970.

- Glick Schiller N., Basch L., Szanton Blanc C. From Immigrant to Transmigrant: Theorizing Transnational Migration, Anthropological Quarterly, 1995, 68(1), pp. 48-63.

- Alvaro Lima. Transnationalism: A New Mode of Immigrant Integration // The Mauricio Gastón Institute, University of Massachusetts Boston, 100 Morrissey Boulevard, Boston, MA 02125 // http://www.bostonplans.org/getattachment/b5ea6e3a-e94e-451b-af08-ca9fcc3a1b5b/ (Дата обращения: 12.08.2019).

- Пресс-выпуск Левада-центра «Эмиграция» от 09.06.2021 // URL: https://www.levada.ru/2021/06/09/emigratsiya-2/ (Дата обращения: 01.09.2021).

- Леденева В. Ю. Государственное регулирование социальной адаптации и интеграции иностранных граждан: разработка проекта Федерального Закона. Сборник материалов научно-практической конференции «Интеграция и адаптация мигрантов и беженцев в России». СПб. - 2018, с. 8-13.

- Международная миграция в Санкт-Петербурге: миграционная политика и общественное мнение: коллективная монография / под. ред. О.И.Бородкиной, Н.В. Соколова, А.В. Тавровского. - СПб.: Скифия-принт, 2017.

- Гусенко М. Россияне хотят работать за границей, а для жизни выбирают свою страну // Российская газета - Федеральный выпуск, № 258(7126), 2016.