Тенденции изменения роли трудового фактора в современном обществе

Автор: Хитринцев В.Б.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 2 (73) т.14, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены аспекты факторов, формирующих тенденции которые определяют роль трудового ресурса в современных условиях: рассматриваются неоклассическое и институциональное направления с точки зрения трудового фактора; раскрывается роль информации и созидательного труда как необходимых условий повышения эффективности трудовой деятельности в процессе модернизации экономики; уточняется зависимость эффективности труда с трудовой нагрузкой индивида и его трудовой мотивацией; поясняется роль интеллектуального труда как фактора перехода на новый технологический уклад.

Мотивация труд, информация, модернизация, технологический прогресс, созидательный труд, эффективность труда

Короткий адрес: https://sciup.org/140225930

IDR: 140225930

Текст научной статьи Тенденции изменения роли трудового фактора в современном обществе

В последние годы в экономической науке наблюдается эволюция взглядов на проблему роли работника в общественном производстве, которая затронула практически все современные направления экономической теории. При этом в большей степени данная проблема раскрывается в институциональном направлении.

Неоклассическое направление исходит из предпосылки стихийной регуляции, автоматической адаптации экономических субъектов к технологическому прогрессу и рассматривают индивида-работника как рационально действующего [1]. При этом не учитывается тот факт, что в реальности экономические субъекты не обладают полной информацией, не говоря уже об информации о передовых новых технологиях в трудовой деятельности. Кроме того, в данном аспекте следует учитывать тот факт, что инновационная информация распределена между субъектами неравномерно, в частности, из-за различных конкурентных ограничений доступа к ней [2]. С другой стороны, неоклассические модели, выявляя функциональные экономические связи, практически не анализируют усиливающуюся роль трудового ресурса в производстве, а также не раскрывают факторы данного усиления, такие как мотивация труда, оппортунистическое поведение и т.п. Неоклассические модели с помощью различных интерпретаций производственной функции исследуют прирост выпуска продукции только за счет технологического прогресса. В этих аспектах проявляется односторонность неоклассических концепций.

Эволюционный подход к данной проблеме, относящийся к институциональному направлению, исходит из предпосылки неполной информации у экономических субъектов и ориентируются на анализ их ожиданий, возникающих в условиях изменяющейся внешней и внутренней среды, что существенно расширяет возможности экономической теории в анализе множества экономических процессов. Неполная информация и анализ ожиданий экономических субъектов позволяет в модель рационального экономического субъекта (прежде всего работника), включить его свойства и процессы та- кие как, мотивация труда, обработка и оценка информации, адаптация [1].

К данным направлениям относятся и теории постиндустриального общества, которые не только рассматривают усиливающее влияние трудового фактора в отличие от отдельных институциональных концепций технологического детерминизма, связывающих технологический прогресс с уменьшением роли человека, но и переориентируют производственные системы с технической стороны производства на гуманизацию производственных отношений [3].

Новая информация формирует возможность общественного прогресса, основой которого являются научно-технические знания и технологические разработки, которые в свою очередь создаются и реализуются людьми. Общественный прогресс реализуется посредством индивидов и конечной целью имеет удовлетворение их потребностей, что предопределяет объективную необходимость данного процесса.

С другой стороны, наемный работник является первичным и особым фактором производства, свойства которого позволяют и обуславливают необходимость общественного прогресса. На этой основе формируется процесс модернизации как переход с одного типа экономическо-технологического развития на более высокий уровень, новый технологический уклад.

В данной связи, важное значение приобретает исследование влияния на экономические процессы необходимых качеств наемного работника, которые основываются на компетенциях индивида как основы его конкурентоспособности и реализуются через мотивацию и организацию труда. Поэтому цель экономической модернизации – это совершенствование человеческих качеств и повышение индивидуального потенциала работника.

Способность индивида к созидательному труду является особым качеством, которое определяет системообразующую роль труда среди факторов производства.

Исходя из принципа Дж. Б. Кларка при заданном уровне развития знаний и техники, увеличение затрат одного фактора производства при неизменном состоянии других, с определенного момента уменьшает отдачу от данного фактора. При этом данная тенденция характерна для работников типа «Х» (негативно относящихся к любому труду) по типологии Д. МакГрегора.

В данном аспекте следует учитывать роль созидательного труда, а также особенности типов работников «У» (трудоголиков) и «Z» (рационалов).

Труд подразделяется на созидательный и несозидательный. Созидательный труд как деятельность ради определенной цели характеризуется созданием духовных и материальных ценностей, которые имеют потребительную стоимость и признаются социумом в целом или отдельными индивидами. Материальные ценности необходимы для жизнеобеспечения индивида. К духовным ценностям относятся продукты науки, образования и культуры. В сфере науки к данным ценностям относятся открытия, изобретения, т. е. то, что формирует новую информацию. При этом результаты созидательного труда используются повседневно, а также имеют свойство накапливаться и использоваться в будущем. Созидательный труд имеет чёткую положительную мотивацию [4].

Несозидательный труд создает продукцию, которая в итоге не имеет потребительной стоимости; в процессе такого труда не создается никаких ценностей, а только в процессе производства безрезультатно затрачиваются материальные, денежные и трудовые ресурсы. В итоге данный труд деструктивен по своей природе [4].

В тоже время созидательный труд с положительной мотивацией как фактор производства и элемент производительных сил позволяет индивиду повышать эффективность производительных сил, воспроизводство компетенций через прирост знаний, повышение навыков и умений, т. е. обнаруживает тенденцию к возрастанию отдачи до определенного предела [4].

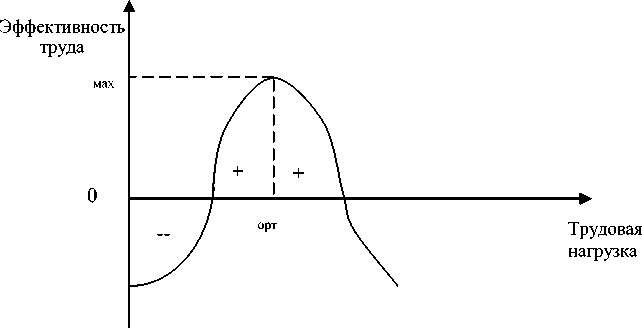

Рис. 1. Зависимость «эффективность труда - трудовая нагрузка».

Созидательный труд определяет силу трудовой мотивации. Сила трудовой мотивации выражается в степени ее влияния на эффективность. Усиление мотивации увеличивает положительную эффективность деятельности до определенного предела, при дальнейшем усилении мотивации эффективность деятельности начинает снижаться, исходя из психологического принципа Йеркса-Додсона [6]. Исходя из данного принципа, существует функциональная зависимость между эффективностью труда и трудовой нагрузкой, которая отображается оптимизационной функцией «эффективность труда - трудовая нагрузка», которая определяет предел результативности труда при росте его интенсивности и увеличении трудовой нагрузки работника (рис. 1) [5].

После достижения максимального значения оптимизационной функции «эффективность труда – трудовая нагрузка», для индивида возможны маржинальные варианты: либо формируется процесс фрустрации как поражение в удовлетворении своих потребностей (мотивационная теория «ERG» К. Альдерфера), который определяет трудовой оппортунизм; либо через мотивацию достижения произойдет формирование мотивации труда на новом более высоком по иерархии уровне, который приведет к повышению трудовой эффективности индивида до следующего предела развития. Благоприятный пограничный вариант характерен при созидательном труде и изначально положительной мотивации; негативный вариант развития характерен для несозидательного труда.

Для социально-этического общества, которое имеет тенденции к переходу на новый технологический уклад, характерно преодоление принципа Йеркса-Додсона и фрустрации.

В процессе труда люди не только изменяют внешнюю среду для удовлетворения своих потребностей через изменение свойств предметов труда, но и сами адаптируются под внешние условия, изменяя свои компетенции как характеристики индивида.

Информация и компетенция являются элементами трудовой деятельности, без которых она невозможна. С развитием общественно - экономических отношений роль компетенции растет по мере перехода на новые способы производства. В современных условиях, рост эффективности общественного производства все больше зависит от анализа существующей и создания новой информации в качестве научных знаний, а также методов ее практического применения. Исходя из этого, все большее значение приобретает интеллектуальный труд.

При этом, информация в качестве знаний как продукт труда является товаром общественного пользования.

Если на материальный товар либо индивидуальную услугу права собственности в экономическом понимании переходят, то знания являются общественной собственностью, которые с одной стороны остаются у их производителя, а с другой стороны не изнашиваются [2].

В индустриальном обществе имеет место проблема перераспределения товаров и услуг между социальными стратами. В постиндустриальном обществе на первое место выходит проблема нехватки и интерпретации информации. Таким образом, в постиндустриальной (либо информационной) экономике на первую роль выходит не потребление материальных благ, так как они находятся на относительно высоком уровне, а информационных ресурсов, создателем и интерпретатором которой является индивид.

При переходе от индустриального к социальноэтическому информационному обществу происходят изменения в процессе потребления и мотивах деятельности людей [7].

В постиндустриальном обществе при реализации основных материальных потребностей при относительно справедливом распределении материальных благ и услуг среди членов экономической общности начинают действовать нематериальные потребности с тесной взаимосвязью с ценностями и социальными нормами, что является возможностями развития индивида. Индивид начинает сопоставлять материальные и нематериальные выгоды.

Научно-технический прогресс, через новые производственные и потребительские технологии обуславливает необходимость развития индивида, что проявляется в изменении мотивации, в которой начинают преобладать динамичное повышение уровня образования и накопление новых знаний.

Таким образом, новые потребительские предпочтения формируют новый уровень трудовой мотивации.

Новая мотивация труда и новые потребительские предпочтения, преобразование информации и знаний в фактор производства обуславливают более высокую значимость качества образовательного процесса, которая зависит от эффективности построения системы среднего и высшего образования. С экономической точки зрения производимый продукт образовательной системы практически не поддается оценке в краткосрочном периоде и его нельзя оценить с точки зрения издержек производства, однако, обладая высоким многообразием вариантов будущих полезностей, обладает высокой экономической эффективностью [7].

При реализации принципов социально - этического информационного общества трудовой, в частности, интеллектуальный капитал определяет оценку рыночной цены фирмы, и, как следствие, является фактором экономического развития. При этом снимается проблема субъективной интерпретации развития показателей эффективности.

С другой стороны, при быстро изменяющейся внешней и внутренней среде, как бы этого ни хоте- лось нанимателю, либо государству на макроуровне (так как это сопряжено с большими финансовыми затратами), приходится взаимодействовать с индивидами через мотивацию труда и опираться на их компетенцию, при условии, что деятельность субъектов экономики нацелена на долгосрочное развитие [8].

Таким образом, основным приоритетом экономической науки и практики должно стать не формирование абстрактных моделей, и не доказательство проводимой той либо иной политики, а проблемы гуманизации экономических процессов в контексте формирования и эффективного использовании информации, через повышение компетенции системообразующего элемента экономики – работника.

Список литературы Тенденции изменения роли трудового фактора в современном обществе

- Адизес И. Управление жизненным циклом корпорации. СПб.: Питер, 2007. 384 с.

- Бирюков В.В. Время как фактор развития экономики в рыночных условиях. СПб.: СПбГУэФ, 2000. 256 с.

- Большаков А.С. Менеджмент: Стратегия успеха. СПб.: Литера, 2001. -224 с.

- Дрогобыцкий И.Н. Изменения в менеджменте//Экономика и управление. 2012. № 1. С. 63-69.

- Дрогобыцкий И.Н. К вопросу синтеза новой парадигмы организационного управления//Вестник Оренбург. ун-та. 2011. № 4 (123). С. 58-70.

- Овсянников А.С. Экономика и социология управления персоналом на водном транспорте. Новосибирск, 2003. 159 с.

- Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов на Дону: Феникс, 1997. 736 с.

- Юдин Б.Г. Человеческий потенциал как критический ресурс России. М.: ИФРАН, 2007. 175 с.