Тенденции морфологической изменчивости свободноживущих собак в зависимости от региона их обитания

Автор: Тихонова Т.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Биология @vestnik-psu-bio

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 1, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены примеры морфологической изменчивости свободноживущих собак трех климатических зон в соответствии с экологическими правилами Дж. Аллена, К. Бергмана. Отмечено увеличение доли животных мелких размеров в регионах с теплым климатом, в хо-лодных регионах преобладают собаки среднего размера; зависимости размеров ушей, длины конечностей и хвоста от климата региона обитания собак не выявлено. Устойчивый типаж безнадзорной собаки имеет некоторые региональные особенности.

Собака, свободноживущая собака, экология, морфология, изменчивость, климат

Короткий адрес: https://sciup.org/147204816

IDR: 147204816 | УДК: 599.742.13

Текст научной статьи Тенденции морфологической изменчивости свободноживущих собак в зависимости от региона их обитания

Вид Canis familiar is (L, 1758) занимает уникальное место среди других псовых, в первую очередь, это касается его экологической ниши, формирование которой целиком и полностью зависит от человека: территория человеческого поселения обеспечивает собак пищей, защищает от крупных хищниковк создаст убежище для выведения потомства. Таким образом, говоря о взаимодействии человека и собаки, мы имеем пример комменсализма в самом классическом понимании этого термина [Чернова, Былова, 2004].

Вид собака домашняя, сформировавшийся на этой основе, находится в очень интересном положении. С одной стороны, синантропизация собаки расширила и без того космополитный ареал псовых. сделав возможным их продвижение по антропогенным биотопам в области, недоступным диким псовым: тропические леса Индокитая, Африки, Бразилии и океанические острова. С другой стороны, у части популяций собак человек резко ограничил действие естественных факторов отбора, усилив влияние селекции и создав специализированные породы, в которых снижено разнообразие генофонда. Однако имеется очень обширная группа собак, находящихся в условиях, когда действие искусственного отбора на них сведено к ми-нимуму. Это так называемые свободноживущие беспородные собаки. свободно обитающие на территориях поселений человека. Для их наименования используется ряд синонимов, каждый из которых указывает на какую-либо их особенность: «бродячие», «бездомные», «безнадзорные», «парии». «феральные» (от англ, feral - дикий, неприрученный).

Эта группа должна рассматриваться как нормальный компонент фауны своей географической области. Высокая численность таких собак свидетельствует о большой степени их адаптированно-сти к условиями региона обитания, климатические факторы которого являются определяющими для естественного отбора в этих популяциях. В бытовом сознании закрепилось представление о том. что процессы формирования морфологического многообразия собаки домашней основываются только на селективных действиях человека, но влияние естественного отбора, определяющего адаптивную ценность генотипа, остается значительным. Существует зависимость между7 морфо-

(С Тихонова Т В., 2017

логическими признаками животных и географическими областями их обитания, сформулированная в виде известных экологических правил Алена и Бергмана [Ивантер, 2012].

Джоэл Азаф Аллен [Allen, 1877; цит. по Ивантер, 2012]: У гомойотермных животных подвиды одного вида, живущие в регионах с более холодным климатом, обычно имеют более короткие хвосты, уши и конечности, чем у обитателей регионов с более теплым климатом. Пример: уши и хвост песца короче, чем у красной лисица, а у пустынной лисицы фенека уши самые длинные.

Карл Бергман [Bergmann, 1847; цит. по Ивантер, 2012]: географические расы одного вида или группы близких видов гомойотермных животных имеют большие размеры тела в холодных частях ареала и меньшие в теплых его областях. Пример: бурый медведь мельче белого, а шакал - волка.

Закономерно предположить, что такие механизмы не являются чем-то уникальным для диких животных, аналогичные процессы протекают и в популяциях синантропных собак.

Цель исследования - выяснить наличие зависимости между морфологическими признаками свободноживущих собак, населяющих разные географические зоны, и климатом регионов их обитания.

Материалы и методы

Объектом исследования явились свободножи-вущие и безнадзорные собаки г. Покровск, Якутия (резко континентальный климат) - 15 животных; Анапа, Краснодарский край (климат умеренноконтинентальный, степной, переходящий в средиземноморский) - 35 животных; НяЧанг, Вьетнам (тропический муссонный климат) - 14 животных; всего 64 особи. Отбор собак проводился методом случайного учета по маршруту следования, учитывались только взрослые животные. Описание вариаций экстерьера проводилось по фотографиям, дополненным визуальными наблюдениями. Предмет исследования неметрические признаки экс-терьера (размер и форма тела, а также отдельных статей животного; пигментация).

Результаты и их обсуждение

Для каждого региона исследования можно выделить собственный модальный тип экстерьера, формирующийся на базе аборигенного поголовья.

В выборке г. Покровска (Якутия) преобладающим является тип северный парии, представленный лайкообразными собаками (рис. I). Они тяготеют к верхней границе среднего (высота в холке 46—61 см) размерного класса, обладают крепкой конституцией. Череп нормального мезоцефального типа с узкой (у 53.7% выборки) мордой нормальной длины, сглаженным стопом (переходом ото лба к морде), признаки брахицефального комплекса отсутствуют. В выборке преобладают (86.7%)

особи со стоячими ушами средних размеров. Хвосты большинства особей саблевидные, нормальной длины, но доля собак с хвостом, загнутым в кольцо значительна (46.7%). Формат корпуса большинства (60%) поголовья квадратный или слабо растянутый (100-110%), круп прямой, конечности нормальной длины с несколько раскрытыми углами сочленений и короткими голенью и плечом. Такой вариант строения локомоторного аппарата наиболее близок к дикому типу и может считаться наиболее адаптивным.

Рис. I. Безнадзорная собака, г. Якутск (Якутия)

Доминирующим окрасом шерсти является черный, без осветления окраса (73.3%), преобладают собаки комбинированной расцветки с небольшими зонами депигментации ирландского типа (66.7%), достаточно значительна доля животных с крапом (46.7%). Зонарность редка, рыжие собаки имеют соболиный тип расцветки. Маска отсутствует у 60% поголовья. Все собаки обладают шерстью нормальной структуры и средней длины, с хорошо развитым подшерстком, удлинение шерсти отмечено на хвосте, бедрах (штаны) и шее (грива) [Тихонова, Пономарев, 2015].

В выборке г. Анапы среди безнадзорных собак также преобладает тип северной парии (рис. 2).

Рис. 2. Безнадзорные собаки, г. Анапа (Краснодарский край)

Наиболее часто встречается крепкий тип конституции, собаки других типов встречаются единично. Большинство животных растянутого формата с покатым крупом, собак квадратного форма- та немного (25.7%). Ядро выборки составляют особи средних размеров, но доля мелких собак, высота в холке которых менее 46 см, заметна (28.6%). В этой выборке отмечено наибольшее разнообразие животных, как по размеру, так и по типу конституции. Череп мезоцефальной формы, с мордой нормальной длины, стоп хорошо выражен. Достаточно много животных с комплексом брахицефальных признаков. Типичная безнадзорная собака выборки обладает полувисячими ушами средних размеров. Конечности нормальной длины и пропорций дикого типа, углы суставных сочленений конечностей хорошо выражены. Серповидный хвост нормальной длины. Преобладают особи рыжего окраса, в единичных случаях отмечены особи с осветлением окраса или коричневой пигментацией. Доминирует соболиная расцветка, часто встречается подпал, тиковость отмечена как редкий признак, белые пятна преобладают в варианте ирландской пятнистости. Зонарный окрас и маска редки. Шерсть нормальной структуры, большинство животных с нормальной длиной волосяного покрова. доля короткошерстных животных заметна (37.1%), животных с длинной шерстью мало. Степень развития украшаюших волос выше, чем в выборке Якутии, отмечены животные с удлиненными волосами на ушных раковинах.

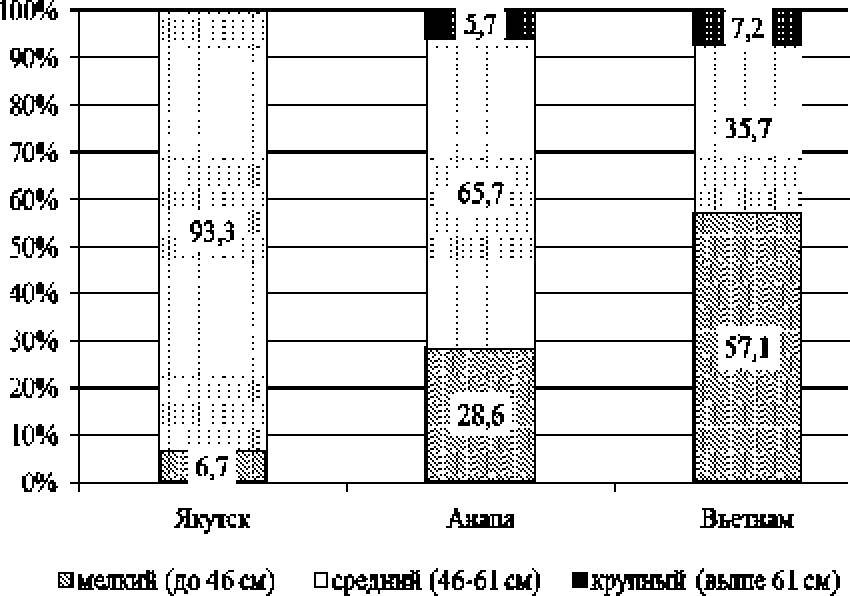

В выборке из Вьетнама (г. Ня Чанг) широкое распространение получили собаки-парии южного типа (рис. 3 а, б), которые отличаются от северных форм более мелкими размерами, коротким, плотно прилегающим шерстным покровом и более легким костяком.

В то же время нами отмечено достаточное количество декоративных форм (35.7%). Большинство животных мелкого размера, крупных собак мало. Преобладающий тип конституции крепкий, однако, единично встречаются и другие варианты признака (нежная, сухая, грубая). Много очень растянутых коротконогих собак (57.1%), но круп большинства собак прямой. По форме черепа данная группа отличается от других более выраженными признаками брахицефальности: укороченная лицевая часть, куполообразный череп, выраженность стопа, но эти признаки являются субдоминирующими. Выраженные скулы и продольная борозда на лбу отмечаются и у мезоцефальных форм. Ушные раковины средние, полувисячие. Пропорции рычагов конечностей дикого типа. Интересно отметить слабую выраженность углов коленного и скакательного суставов у 50% поголовья, этот признак характерен для некоторых пород, происходящих из восточноазиатского региона, например чау-чау. Серповидный хвост присущ 57.1% поголовья, однако, много собак с хвостом, завернутым в кольцо. Преобладают хвосты нормальной длины, но доля короткохвостых животных значительна 35.7%. Все животные хорошо пигментированы, осветление отмечено редко, преобладает рыжий окрас шерсти. 50% рыжих собак имеют соболиный окрас. Распределение пигмента по телу сплошное, с присутствием небольших зон депигментации. Крап встречается редко, зонарность отсутствует, маска есть лишь у 35.7% собак. Шерсть короткая, нормальной структуры со слабо развитым подшерстком. украшающие волосы на ушных раковинах и грива отмечены редко, доля животных с очесами на хвосте и бедрах высока. В этой выборке отмечен признак - ридж, гребень на позвоночнике, образованный волосами, растущими в направлении, противоположном росту остальных волос (рис. 3 а), отсутствующий в северных популяциях.

Рис. 3. Безнадзорные собаки, г. НяЧанг (Вьетнам)

Размер животного во многом определяет его роль и место, занимаемое в сообществе, собака -достаточно крупное животное, что отвечает ее роли хищника и собирателя [Поярков, 1991; Седова, 2007]. Однако, кроме трофического фактора, ограничивающего численность крупных собак в урбо-ценозах, следует учитывать и фактор терморегуляции, адаптивная значимость которого велика как в северных, так и в тропических регионах.

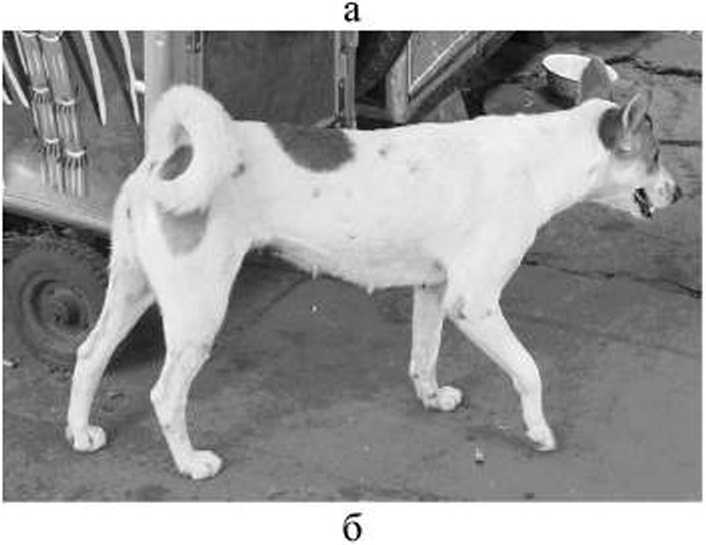

Нами отмечено соответствие правилу К. Бергмана в распространении мелких и средних форм.

В выборке Якутии (холодный резко континентальный климат) линейные размеры тела собак больше, чем в выборке Вьетнама (тропический климат), где преобладают мелкие формы. Выборка г. Анапы (средиземноморский климат) занимает промежуточное значение по размерному параметру (рис. 4).

Рис. 4, Размеры тела собак в выборках, исследованных в разных регионах, %

Отсутствие очень крупных собак в якутской выборке может объясняться ограниченностью их кормовой базы. Единичная встречаемость в южных регионах собак крупных размеров (высотой в холке более 61 см). грубого телосложения, молос-соидного типа, вероятно, является результатом присутствия в генофонде выборки аллелей аборигенных молоссоидных форм, что подтверждается выводами Savolainen Р, et al. [2002] о восточноазиатском центре происхождения собаки домашней, в котором до сих пор сохраняется наибольшее разнообразие форм.

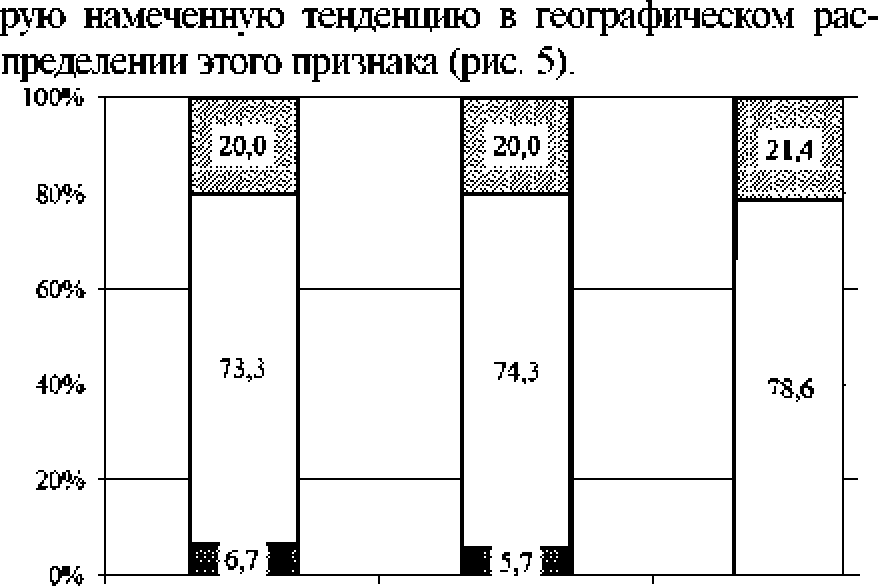

Размер ушей принято рассматривать как фактор терморегуляции, это наблюдение постулировано правилом Дж. Аллена. Строгого соответствия ему в ходе исследования нс обнаружено, доли собак с маленькими. средними и большими ушами примерно равны во всех трех выборках, однако можно отметить некото-

Яхугск Анапа Вьетнам

■маленькие Передние 0 большие

Рис. 5» Размеры тела собак в выборках, исследованных в разных регионах, %

Во всех популяциях значимым оказался признак «средний размер» ушных раковин, животные с таким типом ушей преобладают. Ни в одном случае нами не наблюдались бродячие собаки с огромными ушами (как у бладхаундов или спаниелей), однако во Вьетнаме, где проблемы тепло-сброса особенно актуальны, очень маленьких ушей не отмечено.

Вопреки ожидаемому, зависимость в проявлении признака «длина конечностей» оказалась обратной правилу Аллена: в выборке Якутии отмечены самые высоконогие, но пропорционально сложенные животные (лишь одна особь имела укороченные конечности). Вероятно, эти данные связаны не столько с терморегуляторной функцией конечностей, сколько с условиям локомоции; высо-коногие заквадраченные собаки обладают преимуществом при передвижении по захламленному нижнему Ярусу' тайги и достаточно высокому снеговому покрову. В выборке собак г. Анапы длина конечностей большинства (65.7%) животных составляет примерно половину высоты в холке, Этот показатель нами оценивался как видовая норма, брахиподичные формы составляют 34.4% численности поголовья. Собака с ДЛИННЫМИ конечностями была отмечена в выборке Вьетнама лишь однажды; 35.6% животных имеют нормальную длину конечностей; 57.1 % собак с относительно короткими конечности - именно брахиподичность и обеспечивает основной вклад в уменьшение размеров тела. Укорочение костей конечностей при сохранении «нормальных» размеров головы и туловища часто встречается у животных [Графадат-ский. Железнова, Князев, 1999]. коротконогие формы могут появляться в разных линиях разных пород собак [Уиллис. 2000]. теплый климат региона не препятствует выживанию таких форм, терморегуляторная функция в этом случае не является определяющей.

Важной характеристикой любого животного является его окрас, этот признак определяется отложением пигмента меланина (эумеланин - черная и коричневая модификация, феомеланин - желтая, рыжая или красная) в коже и ее производных. Феомеланин образуется только в волосяных фол-ликулах и не встречается в коже собак [Сотская,

2006], Возможно, влажный и теплый климат способствует интенсивному синтезу пигментов в организме животных [Шабанов, Кравченко, 2011], поэтому обитатели тропиков отличаются более ярким окрасом покровов тела.

В литературе [Коппингер, Коппингер, 2005; Ролен, 2010] отмечено, что рыжий окрас шкуры является обычным для всех популяций феральных собак южных регионов от Азии до Америки. Этот окрас является обычным для аборигенных пород собак: басенджи, каролинские динго, фоку окский риджбек и др.

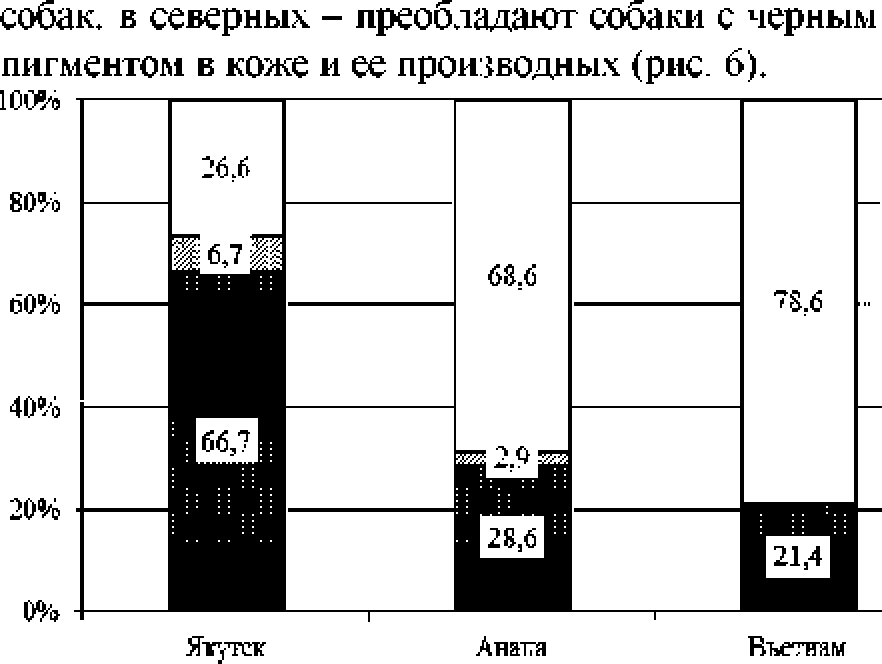

Распределение животных по цвету шерстного покрова в исследованных выборках оказалось следующим; в южных выборках большая доля рыжих

■черный 0 коричневый □ рыжий

Рис. 6* Цвет шерстного покрова собак в выборках, исследованных в разных регионах. %

Одной из причин подобного географического распределения окрасов может являться влияние разных типов меланина на структуру шерсти животного - содержание в шерсти эумеланина (черный и коричневый пигмент) придает ей большую прочность и устойчивость к механическим воздействиям. чем феомеланин (желтый, рыжий и красной пигмент) [Коновалов, 1983, цит. по Сотская, 2006]. Установлено, что у серебристо-черных лисиц остевые волосы более жесткие, чем у лисиц других окрасов (коэффициент мягкости 1.3 х10"3 и 0.8—1.05х 10 я соответственно) [Шумилина, Митрофанова, 20001. Прочный и упругий темноокра-шенный волос, вероятно, лучше защищает животное от механических воздействий снега на шкуру, что является значимым фактором адаптации и у свободноживущих собак.

Заключение

Проведенные исследования морфологии безнадзорных собак, обитающих в областях с резко контрастными климатическими условиями, показали, что в исследуемых выборках наиболее распространен следующий морфологический тип:

беспородная собака-пария среднего роста, с шерстью средней длины, плотно прилегающей к телу, хорошо развитым подшерстком; со стоячими или полу висячими ушами; серповидным хвостом; слабо растянутого или квадратного формата; сплошного яркого черного или рыжего окраса; с небольшими депигментированными зонами на лапах, горле и конце хвоста. Вероятно, этот типаж, одинаково воспроизводимый многими поколениями разных локальных группировок собак, является максимально адаптированным и обеспечивает наибольшую выживаемость вида в синантропных сообществах в различных климатических условиях. Следует, однако, отметить, что в экстерьере ЖИВОТНЫХ всех выборок присутствуют региональные особенности, а также и признаки влияния аборигенных пород и разводимых местным населением заводских пород.

При изучении морфологической изменчивости свободноживущих собак частично наблюдались экологическое правило К. Бергмана, касающееся распределения по регионам животных мелких и средних размеров: в тропическом климате мелкие формы встречаются чаще, к северу увеличивается доля особей среднего размера. Зависимости размеров ушных раковин, длины конечностей и хвоста собак от климата региона их обитания не выявлено. Отмечено увеличение доли собак с рыжей пигментацией шерстного покрова в регионах с теплым климатом.

Список литературы Тенденции морфологической изменчивости свободноживущих собак в зависимости от региона их обитания

- Ивантер Э.В. Основы зоогеографии: учебник. Петрозаводск: Изд-во ПетроГУ, 2012. 500 с

- Князев С.П. Наследственные аномалии//Генетика собаки. Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1999. 196 с

- Коппингер Л., Коппингер Р. Собаки. Новый взгляд на происхождение, поведение и эволюцию собак. М.: Софион, 2005. 388 с

- Поярков А.Д. Из жизни бродячих собак//О чем лают собаки: сборник. М.: Патриот, 1991. 248 с

- Ролен Ж. А вослед ему мертвый пес. По всему свету за бродячими собаками. М.: Текст, 2010. 253 с

- Седова Н.А. Экологический анализ населения бездомных собак в городах Карелии: автореф. дис.... канд. биол. наук. Петрозаводск, 2007. 30 с

- Сотская М.Н. Кожа и шерстный покров собаки. М.: Аквариум, 2006. 240 с

- Тихонова Т.В., Пономарев А.А. Особенности экстерьера безнадзорных собак центральной Якутии//Кинологический вестник: сб. науч. тр. Пермь, 2015. Вып. 7. С. 250-254

- Уиллис М.Б. Генетика собак. М.: Центрполиграф, 2000. 608 с

- Чернова Н.М., Былова А.М. Общая экология. М.: Дрофа, 2004. 416 с

- Шабанов Д.А., Кравченко М.А. Экология: биология взаимодействий: учеб. пособие. Харьков: Изд-во ХНУ, 2011. . URL: http://batrachos.com/(дата обращения: 19.04.2013)

- Шумилина Н.Н., Митрофанова М.В. Товарные свойства шкурок лисиц разных пород//Кролиководство и звероводство, 2000. Вып. 5. . URL: http://kiz.su/st.php?id= 100359 (дата обращения: 01.11.2016)

- Savolainen P. et. al. Genetic evidence for an east Asian origin of domestic dogs//Sci. 2002. № 298. P. 1610-1613