Тенденции подвижности и миграционных перемещений в России

Автор: Ходенко Станислав Викторович

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Миграция населения

Статья в выпуске: 1 (47), 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются изменения миграционной мобильности населения России, которые привели к снижению количественных показателей миграции и укреплению общей миграционной стабильности, трансформации качественных характеристик миграции.

Короткий адрес: https://sciup.org/14347742

IDR: 14347742

Текст научной статьи Тенденции подвижности и миграционных перемещений в России

Тенденции подВи^ности

и миграционный перемещений В России

П рименяя к исследованию миграционной подвижности населения эволюционный подход, необходимо рассмотреть ее качественные изменения, свидетельствующие об органичности динамических перемен. Грубо говоря, эволюция миграционной подвижности – это процесс усиления разнообразия ее сущностных признаков, изменения параметров, появление новых форм и структурного развития.

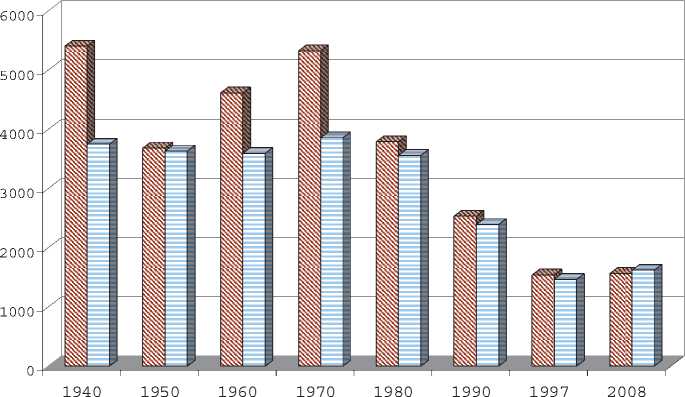

В отношении параметров миграционной подвижности можно отметить следующее. Если рассмотреть динамику миграционного оборота российского населения за период соразмерный с периодом жизни человека (в нашем случае этот период составляет 68 лет), то окажется, что миграционная подвижность населения России значительно снизилась (рис. 1).

В довоенные годы параметры миграционного оборота населения России составляли более 10 млн человек. В послевоенный период миграционная подвижность сократилась, что обусловлено скорее всего было задача- ми восстановления народного хозяйства и отсутствием достаточного жилищного фонда. В дальнейшем миграционный оборот населения вновь стал развиваться, и его параметры к 1970 г. не только достигли довоенного уровня, но и несколько превзошли его. В этот период в миграционных перемещениях участвовало почти 11 млн человек. Пиковое значение миграционной подвижности в этот период являлось результатом развития урбанизации, массового перемещения сельского населения в города, а также интенсивного освоения северных и дальневосточных территорий страны.

В 1980-е годы происходит сокращение участия российского населения в миграционных перемещениях, которое становится новой динамической тенденцией, и вектор не изменился до настоящего времени. К середине 1990-х годов, несмотря на всплеск миграционных настроений постсоветского периода, параметры миграционного оборота стабилизируются. Теперь миграционный оборот составляет чуть более 4 млн человек, что в

все население -*- трудоспособное население

Рис. 1. Динамика миграционного оборота всего и трудоспособного населения за 1940–2008 гг., тыс. человек

2,5 раза превосходит этот показатель 1940 г. В 2008 г. параметры миграционного оборота незначительно меньше этого показателя середины 1990-х годов и составляют 4,189 млн человек. Это свидетельствует об определенной стабильности миграционных перемещений и снижении миграционной мобильности российского населения в новом столетии до минимальных величин.

Те же изменения, за небольшим исключением, происходили и в динамике миграционного оборота трудоспособного населения России. Так, в 1940 г. показатель миграционного оборота населения России составлял немногим более 9 млн человек. Также произошло снижение миграционного оборота трудоспособного населения к 1950 г. и новый рост к 1970 г., сопоставимый с довоенным уровнем. В дальнейшем также наблюдалось снижение пара- метров миграционного оборота и некоторая его стабилизация после 1997 г.

В настоящее время (2008 г.) размеры миграционного оборота трудоспособного населения составляют чуть более 3 млн человек, что в 2,9 раз превосходят параметры этого показателя в 1940 г. Небольшим отличием от динамики миграционного оборота всего населения является некоторый рост параметров миграционного оборота трудоспособного в 2000-е годы. Миграционная подвижность трудоспособных незначительно возросла после середины 1990-х годов по сравнению со всем населением России.

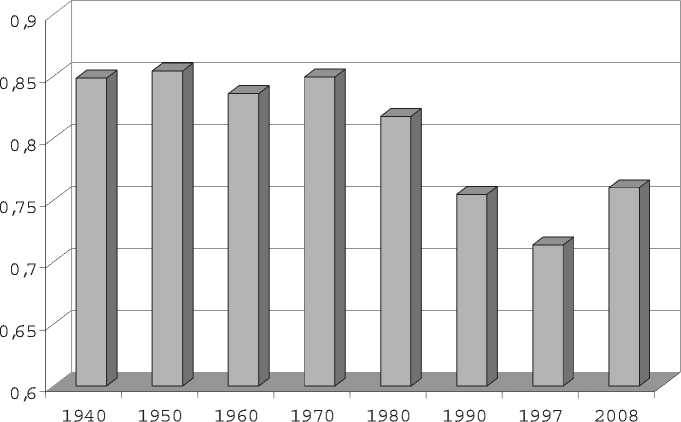

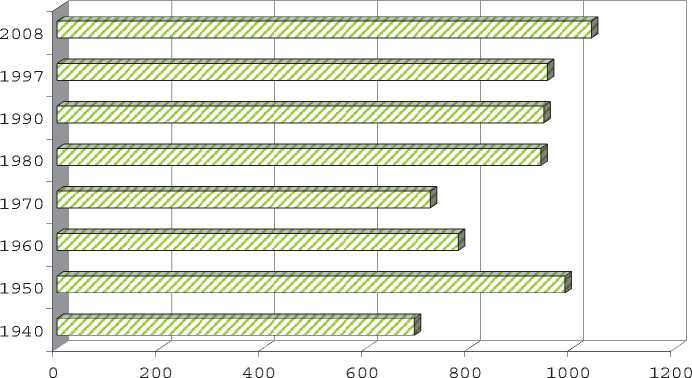

Однако если мы рассмотрим динамику доли трудоспособного населения в миграционном обороте в период с 1940 г. по 2008 г., то заметим, что в 1990-е и 2000-е годы в его структуре снизилось значение трудоспособного населения (рис. 2).

Рис. 2 . Доля трудоспособного населения в общем миграционном обороте за 1940-2008 гг., %

Участие трудоспособного населения в миграционных перемещениях с 1940 по 1980 г. превышало 80%, т.е. миграционный оборот в этот период на 4/5 определялся подвижностью именно трудоспособного населения, которая все-таки имела тенденцию к снижению. В последующие 1990-е и 2000-е годы доля трудоспособного населения в миграционном обороте снизилась и стала колебаться в пределах 75%. А в середине 1990-х годов снизилась до 71%. Эти данные характеризуют изменения в миграционной подвижности российского населения, которые заключаются во многих обстоятельствах существовавших реалий. Увеличение доли нетрудоспособного населения в миграционном обороте в постсоветский период можно объяснить некоторой трансформацией в характере миграционных перемещений в это время. Если сравнивать долю трудоспособного населе- ния в составе всего населения России в 1989 г. и 2002 г., то окажется, что она значительно увеличилась (с 56,4% до 63,2%). В то же время, несмотря на абсолютный и относительный рост трудоспособного населения, его доля в миграционном обороте сократилась. Это связано с тем, что, в отличие от советского периода, миграционные перемещения стали более «семейными». В постсоветский период значительная часть мигрантов стала переселяться на новое место жительства целыми семьями, тем самым увеличивалась доля детей и пожилых в составе мигрантов и сокращалась доля лиц трудоспособного возраста. Учитывая, что со второй половины 2000-х годов в структуре населения России будет происходить абсолютное и относительное сокращение трудоспособных, можно предположить, что возникшая тенденция снижения миграционного движения трудоспособного населения обретет в будущем объективное структурное основание.

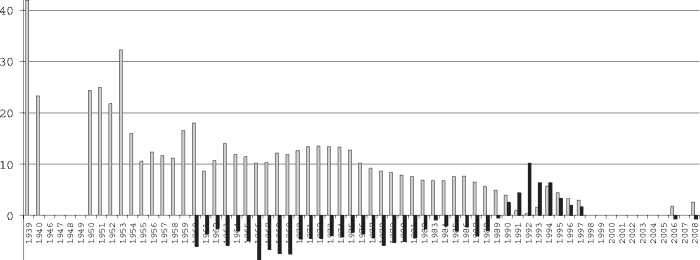

Характерным явлением эволюционных сдвигов в миграционной подвижности является то, что за исследуемый период значительно сократилась возможность влияния на общую численность населения России за счет миграции. Рассматривая динамику коэффициента миграционного прироста за 1939–2008 гг., обнаружим, что этот показатель для городской местности сократился почти в 17 раз (рис. 3): с 41,9 до 2,6 человек на 1000 наличного населения. То есть, если в довоенное время каждые 100 городских жителей пополнялись 4 мигрантами, то в настоящее время этот показатель не достигает и 1 человека. Сокращение коэффициента миграционного прироста в городской местности происходило в течение всего периода, однако начиная со второй половины 1970-х годов, этот показатель «преодолел» 1%-ный барьер. В настоящее время коэффициент миграционного прироста в городской местности достигает лишь нескольких промилле: в 2008 г. – 2,6‰.

Что касается миграционной подвижности населения в сельской местности, отметим, что 30-летний тренд (с 1960 по 1990 г.) отрицательного миграционного сальдо сельских жителей, который в отдельные годы (в 1966 г.) достигал 8,9‰, в 1990-е годы сменился положительным знаком коэффициента миграционного прироста, достигавшим 10,2‰ (в 1992 г.). Перемещение сельского населения в города является отличительным признаком миграционной подвижности периода урбанизации. При интенсивном развитии индустриальных отраслей, сопровождающих общий экономический подъем, активизируется миграционная подвижность сельских жителей, направляющихся в городскую местность. Напротив, в периоды реформ, ухудшающих социально-экономические позиции страны, наблюдается отток из городских населенных пунктов в сельские, но не столь активный, как в первом случае. В результа-

-10

□ городское население ■ сельское население |

Рис. 3. Динамика коэффициента миграционного прироста в России (на 1000 человек наличного населения в городской и сельской местности)

те такой подвижности доля городских жителей стремительно изменилась. Если в 1939 г. в городах России проживал каждый 3-й россиянин, то сейчас 3 из каждых 4. Можно утверждать, что возможности миграционной компоненты при формировании постоянного населения за исследуемый период существенно снизились, и это в новых условиях общественно-экономического порядка доказывается слабой эффективностью принимаемых мер миграционной политики государства. Мероприятия по привлечению соотечественников, попытки использовать мигрантов в период кризиса в регионах, где наблюдается потребность в работниках, а также перспективы «расселения» моно-городов вряд ли окажутся настолько востребованными, насколько это представляется оптимистичным специалистам. Изменившийся характер миграции в условиях правовой свободы передвижения уже не позволяет осуществлять «запланированные» массовые перемещения людей без колоссальных финансовых затрат.

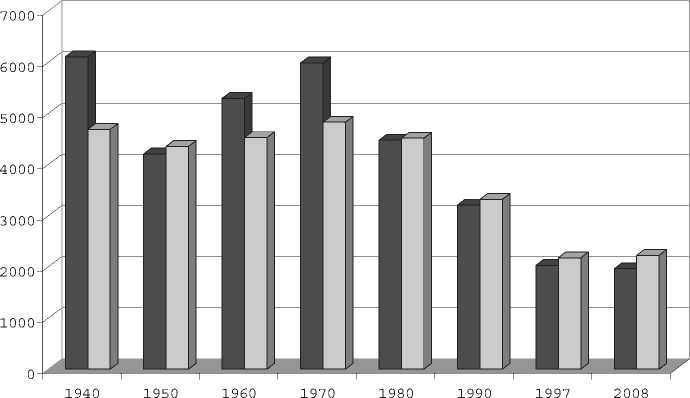

Значительные изменения за исследуемый период произошли и в соотношении мужского и женского населения, участвующего в миграционных перемещениях. На фоне абсолютного снижения миграционного оборота после 1970 г. число женщин, участвующих в миграции превзошло число мужчин (рис. 4, 5). В 1940 г. уровень миграционного оборота мужского населения достигал более 6 млн человек, а женского населения – более 4 млн. Примерно такого же уровня было соотношение мужчин и женщин в миграционном обороте в 1970 г. А то, что в 1950 г. миграционный оборот женского населения России был в абсолютных показателях незначи-

\ □ мужчины □ женщины |

Рис. 4. Соотношение мужчин и женщин в миграционном обороте, всего, тыс. человек

Рис. 5. Число женщин (всего) на 1000 мужчин (всего) в миграционном обороте за 1940–2008 гг., человек

тельно больше, чем мужского, объясняется дисбалансом послевоенных гендерных пропорций. Поэтому можно сказать, что новая тенденция преимущественного участия женского населения в миграционном обмене стала формироваться только после 1970 г.

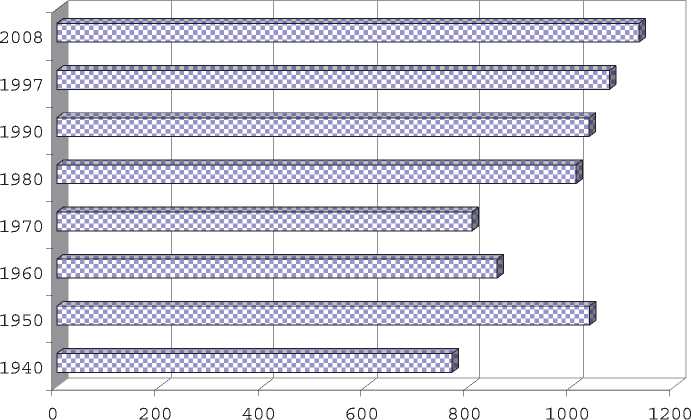

Рис. 5 свидетельствует, что два последних десятилетия прошлого века и все годы нынешнего века миграционная подвижность женщин России становится более активной относительно мужчин. Если в довоенный период на каждую 1000 мигрантов-мужчин приходилось 768 мигрантов-женщин, то в 2008 г. на каждую 1000 мигрантов-мужчин приходится 1131 мигрантов-женщин. И этот разрыв в участии мужского и женского населения в миграционных передвижениях имеет тенденцию к увеличению. Поэтому в качестве эволюционных сдвигов в миграцион- ных процессах можно отметить, что миграция в России перестала иметь мужскую доминанту и становится все больше женской прерогативой. В то же время отметим, что изменения, которые произошли в соотношении миграционной активности женщин и мужчин, в основном обусловлены опережающим повышением подвижности женщин в трудоспособных возрастах. Понятно, что мигранты в до-трудоспособном возрасте объективно участвуют в миграционных процессах примерно в одинаковых долях, так как чаще всего это дети (мужского и женского пола), переселяющиеся вместе с родителями. А вот участие женщин старше трудоспособного возраста в миграции всегда было более ощутимым, чем мужчин-пенсионеров. Последнее связано и с фактором более короткой продолжительности жизни мужчин. Но все же можно отметить, что за период 1940–2008 гг. территориальные перемещения женщин старше трудоспособного возраста также стали значительнее. Если в 1940 г. миграционных оборот женщин пенсионного возраста превышал этот показатель для мужчин в 2,5 раза, то в 2008 г. он достигает уже трехкратной величины.

Главной особенностью современных миграционных перемещений все же становится формирование новой тенденции – преобладание миграционной активности женщин трудоспособного возраста над активностью мужчин в трудоспособном возрасте, которая становится заметной в настоящее время (рис. 6 и 7).

В течение исследуемого периода показатель миграционного оборота мужского населения в трудоспособном возрасте сократился почти в 3,5 раза, тогда как у женщин трудоспособного возраста только в 2,3 раза.

Более сдержанное снижение миграционной активности женщин в трудоспособном возрасте привело к тому, что впервые в истории миграционных процессов в России миграция женщин этого возраста стала преобладать над мужской. И, если в 1940 г. на каждую 1000 мужчин-мигрантов трудоспособного возраста приходилось лишь 693 женщин-мигратов этого возраста, то в настоящее время на каждую 1000 мужчин этой категории приходится уже 1037 женщин. Таким образом, можно засвидетельствовать, что активность женщин как участниц миграционных перемещений становится более выраженной. Они начинают преобладать в миграционных процессах не только в силу каких-либо структурных особенностей населения (как в случае с категорией лиц старше трудоспособного возраста), но и в силу формирования новых социально-экономических ус-

□ мужчины □ женщины

Рис. 6. Соотношение мужчин и женщин трудоспособного возраста в миграционном обороте, тыс. человек

Рис. 7. Число женщин (в трудоспособном возрасте) на 1000 мужчин (в трудоспособном возрасте) в миграционном обороте за 1940–2008 гг., человек

ловий, требующих усиления занятости женского населения.

В реформируемый период в России произошли и другие эволюционные изменения в миграционной активности населения, которые проявились в трансформации старых форм миграции и появлении новых ее выражений.

По данным Госкомстата РФ [1], внутренняя стационарная миграция имеет тенденцию к снижению: в 1998 г. во внутренней миграции участвовали более 2,5 млн человек, в 2008 г. – уже менее 2 млн человек. В то же время, несмотря на общий объем снижения стационарной миграции в постсоветское время, внутренние миграции населения являются доминирующим компонентом в миграционных процессах регионов страны, их объемы и направления оказывают заметное влияние на перераспределение численности населения субъектов Российской Федерации. Передвижения внутри страны, связанные со сменой места жительства, в общем миграционном обороте в 2008 г. составляли 86%. На переселения из одного субъекта Российской Федерации в другой приходится 45% внутрироссийских миграций. После наметившегося в предыдущие 2 года роста миграционной активности россиян, произошло ее снижение до уровня 2007 г. В 2008 г. во внутренних миграциях участвовало на 63,6 тыс. человек (на 3,2%) меньше, чем в 2007 г. (в 2007 г. – на 62,3 тыс. человек, или на 3,2% больше, чем в 2006 г.). В 2008 г. сохранились тенденции потоков межрегиональных миграций, сложившиеся в начале 1990-х годов. Во внутренних миграциях поток устойчиво ориентирован с севера и востока в центр и на юго-запад. Два округа образуют миграционные полюса: Центр, который стягивает население со всей территории страны, и Дальний Восток, который во все федеральные округа население отда- ет. Центральный округ вобрал около 1/3 населения, перераспределенного между округами (32,4%), а Сибирь и Дальний Восток потеряли почти 53 тыс. своих жителей.

Внешняя миграция в 2008 г. составляла всего 14% от общего миграционного оборота, однако именно она оказывает влияние на изменение численности населения России в целом. На учитываемые статистикой объемы международной миграции в большой степени сказываются изменения в законодательстве. В частности, резкое сокращение числа прибывших в 2001 г., по-видимому, объясняется введенными ограничениями приема граждан стран СНГ и Балтии. В последующие годы в статистический учет попадали все граждане России, прибывшие на постоянное жительство из-за пределов страны, иностранные граждане и лица без гражданства, получившие вид на жительство.

Такая ситуация привела к минимизации потоков учитываемых иммигрантов – в 2004 г. их численность была наименьшей за последние 50 лет. С начала 2007 г. в статистический учет попадают иностранные граждане и лица без гражданства, впервые получившие разрешение на временное проживание. В результате число иммигрантов увеличилось более, чем на 100 тыс. человек, или на 54%. При этом в 1,5 раза возросли как потоки из стран – участниц СНГ (на 96,7 тыс. человек), так и из стран дальнего зарубежья (на 3,9 тыс. человек). Среди всех иммигрантов в 2008 г. около 96% составляли бывшие жители стран – участниц СНГ, из них почти 50% – выходцы из Узбекистана, Украины и Казахстана.

Учтенная эмиграция на протяжении двух десятилетий ежегодно уменьшается. При этом ее структура по странам предполагаемого проживания существенно меняется. В начале 1990-х годов число выбывших в страны – участницы СНГ превышало число выбывших в страны дальнего зарубежья в 3–5 раз, в 2001–2005 гг. их численность была практически одинаковой, начиная с 2006 г. эмигрантов в страны СНГ стало в 2 раза больше, чем в другие зарубежные страны.

В условиях естественной убыли населения миграция стала единственным источником восполнения его численности. Однако объемы миграции таковы, что только в «пиковый» 1994 г. были достаточны не только для компенсации естественной убыли, но и для обеспечения прироста численности россиян. Вклад миграционного компонента в рост численности населения неуклонно уменьшался практически до 2003 г. Увеличение миграционного прироста в последующие годы при сокращении естественной убыли привели к замедлению темпов сокращения численности населения. В 2008 г. естественная убыль была на 71,0% замещена миграционным приростом (в 2007 г. – на 54,9%, в 2006 г. – на 22,5 %, а в 2003 г. – не более чем на 10%). Становится очевидным, что даже в условиях сокращающихся объемов стационарных миграционных перемещений роль миграции в формировании численности населения как отдельных регионов, так и страны в целом имеет первостепенное значение. И в этом заключается важный эволюционный сдвиг миграционной подвижности населения, обнаруживший свое влияние в условиях депопуляции.

В России наблюдаются еще и иные формы миграционной подвижности, параметры которых лишь только фор- мируются, в связи с чем отсутствует информация для более тщательного анализа. Но вместе с тем, появление этих миграционных феноменов свидетельствует о появлении новых качеств миграции.

Например, социальная миграция – это когда в Россию или из России пребывают волонтеры для осуществления какой-либо социальной работы. Так, из Германии молодые люди приезжают, чтобы год социальной работы провести в домах престарелых Нижнего Новгорода. Ребята работают в социальных домах, в интернатах, с детьми, инвалидами, с трудными подростками, обслуживают пожилых людей на дому [2].

Это миграция по обмену студентов, стажеров и научных сотрудников. Например, расширение Болонского процесса привело к тому, что, по данным исследования Германской службы академических обменов «Wissenschaft weltoffen-2008», в первую десятку по количеству иностранных студентов в вузах Германии входит Россия, которая занимает 3-е место. В 2007 г. каждый 20-й иностранный студент в немецких вузах был гражданином Российской Федерации [3]. В России же в 2007 г. число иностранных студентов, обучающихся на платной и бесплатной основе, составило около 200 тыс. человек. Что также делает Россию одним из мировых лидеров по уровню образовательной миграции. Это, так называемые «программные миграции», т.е. территориальное перемещение населения предполагается в разработанных государством программах: переселение соотечественников; переселение в связи с кризисными явлениями на территории, где наблюдается потребность в трудовых ресурсах; миграция военнослужащих в связи с армейской реформой и т.д. В России наблюдается и религиозная миграция, которая выражается как в осуществлении паломничества, так и в компактном поселении единоверцев. Имеет место и криминальная миграция, которая заключается не только в том, что нелегальные мигранты формируют повышенный криминальный фон, но и в том, что существуют криминальные системы (инфраструктуры), которые обслуживают преступную деятельность, используя мигрантов в качестве или рабов-работников (известные факты, обнаруженные на дагестанских кирпичных заводах), или сексуальных рабынь.

Подводя итоги исследованию изменений в миграционной подвижности в России, отметим следующее. Россия в настоящее время переживает существенные качественные изменения. Наряду со снижением объемов параметров и традиционных форм миграционной подвижности в стране формируется широкий спектр новых ее проявлений. Миграционные процессы формируются под влиянием и воздействием многих факторов, обстоятельств, ситуаций. Это демографическое развитие страны, личные и семейные обстоятельства граждан, материальный и культурный уровень жизни населения, социально-политическая ситуация в стране, экономическая конъюнктура, положение на рынке труда, общественная безопасность, деятельность крупных транснациональных корпораций и многое другое. Все это изменяет традиционные структуры миграционных потоков. В последнее время все более дает о себе знать тенденция к стиранию очевидных различий между отдельными формами миграции, порою непросто определить их действительные мотивы и характер. Происходит своего рода взаимопроникновение разных форм миграции, границы между ними становятся менее четкими, размываются. Например, сезонный выезд по вербовке может превратиться в долгосрочную миграцию, нелегальная эмиграция может стать легальной после получения соответствующего разрешения на пребывание в стране и наоборот. Отдельные, частные случаи миграционного перемещения могут стать в короткое время популярны- ми и массовыми, например, туризм. Суть миграции усложняется, и ее формы становятся обусловленными комбинацией признаков, например, вынужденная миграция «сочетается» с этнической, образовательная – с переселением и т.д. Все это свидетельствует не только об эволюционном развитии миграционной подвижности населения в России, но и о включении России в мировые преобразования миграционных процессов.