Тенденции потребительского поведения доходных групп домохозяйств в России

Автор: Максимова-кулиева Е.А.

Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 8-1, 2023 года.

Бесплатный доступ

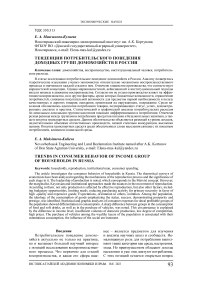

В статье исследовано потребительское поведение домохозяйств в России. Анализу подверглись теоретические изыскания ученых-экономистов относительно механизмов воспроизводственного процесса и значимости каждой стадии в нем. Отмечено главенство производства, что соответствует марксистской концепции. Однако маржиналистский, кейнсианский и институциональный подходы внесли нюансы в движение воспроизводства. Согласно им не только производство влияет на эффективное воспроизводство, но и другие факторы, среди которых бюджетные возможности, ограничение потребностей, снижение покупательной активности для предметов первой необходимости в пользу качественных и дорогих товаров; ожидания, ориентация на окружающих, подражание. Среди населения обозначилась идеология потребления товаров, подчеркивающих статус, успех, демонстрирующих достаток и престиж. Статистический и графический анализы потребительских расходов по децильным доходными группам населения показали дифференциацию в потреблении. Отмечена резкая разница между группами в потреблении продуктов питания и безалкогольных напитков, а также в покупке транспортных средств. Данное обстоятельство объясняется разницей в уровне доходов, недостаточными объемами отечественных производств, низкой степенью конкуренции, высокими ценами. Покупка транспортных средств среди обеспеченных слоев населения связана с их показным потреблением, влиянием социальной среды.

Домохозяйства, воспроизводство, институциональный человек, потребительские расходы

Короткий адрес: https://sciup.org/142238763

IDR: 142238763 | УДК: 330.313 | DOI: 10.17513/vaael.2941

Текст научной статьи Тенденции потребительского поведения доходных групп домохозяйств в России

Потребительское поведение домохозяйств актуально не только на практике, но и вызывает большой научный интерес с позиций исследования воспроизводственного процесса. Что первично для стадий воспроизводства, и какая его сфера важ- нее – является предметом для изучения и анализа научных школ и сообществ. Немаловажную роль для потребления выполняют такие категории как среда, настроения, мода. Но преимуществом обладают доходы населения и уже они диктуют потребление. С этих позиций остается открытым вопрос об очередности стадий воспроизводственного процесса и месте производства в нем. Актуальной также остается проблема отечественного производства и импортозаме-щения с целью насыщения населения необходимыми и доступными товарами для нормальной жизнедеятельности, что снизит потребительские цены, установит здоровую конкуренцию и рыночную среду. Достаточные объемы отечественного производства запустят механизмы воспроизводственного процесса, свободного от иностранных поставок товаров, обеспечат занятость и достойную жизнь всех слоев населения.

Цель исследования показать динамику потребительского поведения домохозяйств в России.

Материал и методы исследования

Основными материалами выступили исследования ученых, опубликованные на платформе elibrary.ru, а также данные Федеральной службы государственной статистики, заимствованные на официальном сайте rosstat.gov.ru. В работе применялись научные методы индукции и дедукции, анализа и синтеза, а также были использованы статистический, графический методы исследования.

Результаты исследования и их обсуждение

Воспроизводственный обмен рассматривался всеми экономическими школами. Не отрицая вклад К. Маркса об общественном производстве и об очередности стадий воспроизводственного процесса, маржина-листская, кейнсианская, институциональная школы значительно дополнили и обогатили имеющейся арсенал экономической науки по этому вопросу. Однако не утихает полемика в научных кругах по вопросам нахождения и применения рычагов управления воспроизводственным процессом, не до конца изучены секреты потребления и предпочтения основной массы покупателей. Мнения отечественных ученых разделились по названным научным школам, и создаются новые направления по этому вопросу, что, несомненно, обогащает багаж знаний в области общественного воспроизводства.

Экономисты-классики отстаивают превосходство производства над остальными сферами. Исследователи З.Ф. Ибрагимова, Н.С. Ишмухаметов, Г.М. Россинская утверждают, что низкий уровень доходов и по- требления основной массы населения России обусловливает сужение объема конечного спроса на товары и услуги, ограничивая развитие отечественного производства, поскольку его динамика следует за динамикой спроса [5]. Ученая М.Л. Альпидовская описывает очередность, предложенную К. Марксом, от производства совокупного общественного продукта к его потреблению. Далее приходит к выводу, что «очередность Маркса» «является законом умеренно сдержанных и низких темпов развития без высоких экономических достижений, и что экономике наивысшего развития необходим отказ от этой очередности» [1]. Как отмечает И.Д. Котляров низкая производительность труда обуславливает простоту нужд (потребностей), поскольку человек лишается ресурсов для потенциального удовлетворения своих нужд, нужды, ресурсы на обеспечение которых у него отсутствуют, становятся для него чем-то запредельным, немыслимым. Напротив, усложнение нужд и их количественный рост становятся источником к стремлению к увеличению производительности труда – как в целях более полного их удовлетворения, так и для высвобождения времени на личные нужды. И, аналогично, рост производительности труда ведет к расширению и усложнению нужд (благодаря тому, что появляются ресурсы для их удовлетворения). Отсюда естественным образом следует не только закон возвышения потребностей, но и, более того, диалектически связанный с этим законом, но пока явно, насколько нам известно, не сформулированный, закон возвышения труда [9].

Интересна идея В.М. Козырева. В продолжение маржиналистской концепции, он исследует бюджетные возможности потребителей, а именно, возможности домашних хозяйств и приходит к выводу, что среднестатистический житель весьма ограничен в своих бюджетных возможностях при реализации своих потребностей и желаний [8].

Авторы Н.В. Шишкарева, И.И. Савченко, Т.С. Ухалова акцентируют внимание на формировании «инновационного человека», что, в свою очередь, обусловливает объективную необходимость изменения потребностей и содержания процесса личного потребления. Инновационный человек» «…должен быть способен не только к тому, чтобы ограничить удовлетворение своих потребностей пределами необходимости, но и к тому, чтобы принести свое призва- ние в жертву более высоким обязанностям» [15]. Ф.Б. Журавлев утверждает: «Проблема общества потребления, к которому непременно ведет развитие капитализма, приходит во все большее количество стран, в том числе в страны, для которых экономический либерализм является новинкой, включая и бывшие страны советского лагеря» [4].

Кейнсианский поход, который направлен на доказательство снижения расходов по мере роста доходов, также нашел отклик [7]. Последователи Дж. Кейнса из числа российский ученых, среди которых Т.И. Берг, С.К. Демченко, и В.С. Шаров отмечают, что в российском обществе наблюдается динамика отказа домохозяйств от приобретения товаров первой необходимости в пользу более качественных и дорогих. С другой стороны, проявляется снижение реальных располагаемых доходов населения как фактора, ограничивающего спрос на инновационные товары (услуги) и предпринимательскую активность предприятий [2]. Кроме того, снижение доходов большей части населения и неравномерное их распределение в России обусловили нарастание бедности в обществе, тогда как спрос является индикатором состояния всех экономических систем, отражает уровень и качество жизни [13]. Социальное развитие человека в обществе подразумевает принцип, который должен основываться на распределении по условиям потребления, целью производства должно стать удовлетворение возрастающих потребностей каждого человека в обществе [14].

Кейнсианский подход признает значение «психологических факторов», таких как ожидания, ориентация на «соседей» при принятии решений о потреблении и др., а также неэкономических факторов, таких как контракты, обуславливающих негибкость рыночных цен. Таким образом, теория потребителя и теория производителя развивались и усложнялись по мере развития экономической теории в целом, но дихотомия «потребитель – производитель» по-прежнему сохраняется [3].

Институциональный подход вторит концепциям, предложенным учеными философских, социальных, и психологических наук. Они рассматривают потребление человека, прежде всего, в контексте желаний. «Поток желаний, носит усиливающий характер, приводя в действие производительные силы. В общем понимании капиталистическая система представляет собой мультифункциональную вселенную, составленную из многочисленных элементов «машин желания» [12]. Потребление носит не рациональный характер, а обусловлено подражанием. Стандарт потребления задают «не рядовые потребители…, а те элитарные группы, уровня которых потребительская масса никогда не достигнет» [6]. Статус принимает главенствующее значение в обществе потребления. Поведение человека выходит за рамки обычного рационального, а приобретает институциональный характер: нужно покупать те товары и услуги, которые подчеркивают или указывают на символ успеха, достатка.

Анализ научных изысканий позволил проявить интерес к модели институционального человека в обществе потребления или влияние социальной среды на экономическое поведение населения, его доходы и расходы.

В данном случае мы считаем целесообразность исследования не среднедушевого дохода, а дохода, приходящегося на разные социальные группы, а именно по 10-процентным (децильным) группам населения. Хотя этот вопрос уже поднимался учеными, все же он требует детальной проработки.

Рассматривая динамику расходов на конечное потребление по десятипроцентным группам населения с 2010 по 2021 гг. можно наблюдать расхождения как внутри групп, так и изменения в динамике лет (таблица) [10, 11].

Анализ данных таблицы показывает, что наибольшие расхождения между группами домохозяйств прослеживаются по двум направлениям: потреблению продуктов питания и покупкой транспортных средств. Чем беднее домохозяйство, тем больше средств уходит на продукты питания, чем богаче – тем больше тратится на покупку транспортных средств или показное потребление.

Наглядно данную ситуацию описывает рисунок 1.

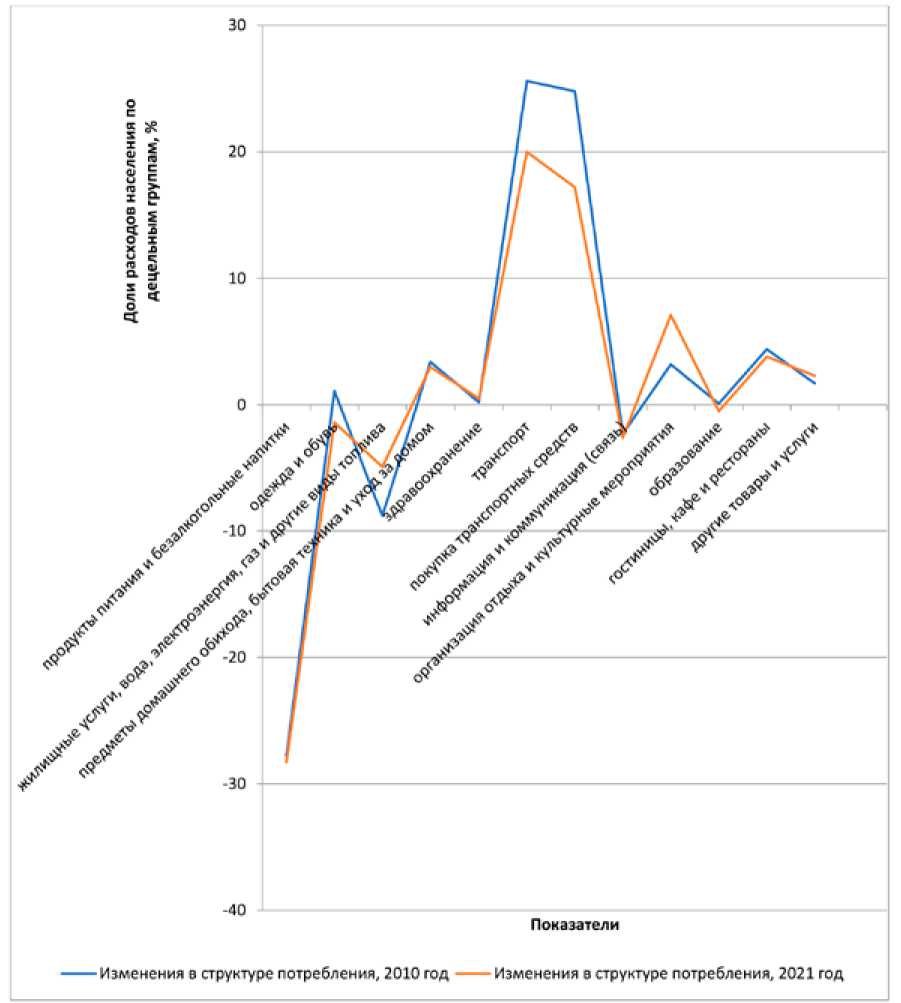

Рисунок 1 настраивает на исследование причин дифференциации населения по двум основным группам – продуктам питания и покупкой транспортных средств. Остановимся на втором факторе, поскольку он представляет наибольший интерес в рамках концепции показного потребления. Убедиться в том, что данная концепция выбрана неслучайно доказывает факт динамики покупки транспортных средств за период 2010-2021 года, обозначенный на рисунке 2.

-40

Показатели

----Изменения в структуре потребления, 2010 год----Изменения в структуре потребления, 2021 год

- *

Рис. 1. Дифференциация расходов населения по децильным группам за период 2010-2021 гг.

Данные рисунка 2 показывают разницу в расходах на покупку транспортных средств по 10-процентным группам населения за анализируемый период. Очевидно, что данная разница имеет наибольший вес вместе с потреблением продуктов питания, хотя потреблять продукты питания напоказ вряд ли кто будет, а использовать транспорт, например, автомобиль, в качестве знака доходности индивида получа- ется у многих. Это доказывает описываемая разница. Вектор движения расходов на покупку транспортных средств имеет неустойчивый характер: наибольшее расхождение наблюдалось в 2013 году (30 %), наименьшее – в 2016 году (13,8 %). Вместе с тем, данный факт является существенным и официально признанным, согласно данным Федеральной службы государственной статистики.

Структура потребительских расходов по 10-процентным группам населения в 2010, 2021 гг. (в процентах к итогу)

|

Показатели |

2010 год |

Изменения |

2021 год |

Изменения |

||

|

Доходные группы населения |

Доходные группы населения |

|||||

|

Первая |

Десятая |

Первая |

Десятая |

|||

|

Потребительские расходы |

100 |

100 |

100 |

100 |

||

|

в том числе на: |

||||||

|

продукты питания и безалкогольные напитки |

46,2 |

18,4 |

-27,8 |

47,5 |

19,2 |

-28,3 |

|

одежду и обувь |

6,1 |

7,2 |

1,1 |

8,3 |

6,9 |

-1,4 |

|

в том числе: |

||||||

|

одежду |

6,1 |

7,2 |

1,1 |

6,1 |

5,4 |

-0,7 |

|

обувь |

2,5 |

1,9 |

-0,6 |

2,2 |

1,6 |

-0,6 |

|

жилищные услуги, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива |

17,4 |

8,6 |

-8,8 |

14,7 |

9,8 |

-4,9 |

|

предметы домашнего обихода, бытовую технику и уход за домом |

3 |

6,4 |

3,4 |

3,2 |

6,2 |

3 |

|

здравоохранение |

2,4 |

2,6 |

0,2 |

3,1 |

3,6 |

0,5 |

|

транспорт |

5,6 |

31,2 |

25,6 |

6,0 |

26,0 |

20 |

|

в том числе: |

0 |

|||||

|

покупка транспортных средств |

0 |

24,8 |

24,8 |

4,4 |

21,6 |

17,2 |

|

информацию и коммуникацию (связь) |

4,8 |

2,5 |

-2,3 |

6,1 |

3,5 |

-2,6 |

|

организацию отдыха и культурные мероприятия |

3 |

6,2 |

3,2 |

1,9 |

9,0 |

7,1 |

|

образование |

0,6 |

0,7 |

0,1 |

1,3 |

0,8 |

-0,5 |

|

гостиницы, кафе и рестораны |

0,9 |

5,3 |

4,4 |

0,7 |

4,5 |

3,8 |

|

другие товары и услуги |

4,9 |

6,6 |

1,7 |

5,8 |

8,1 |

2,3 |

Рис. 2. Изменения в структуре потребительских расходов между первой и десятой группами населения по показателю «Покупка транспортных средств»

Выводы

Несмотря на марксистские представления о главенствующей роли производства, в российском обществе сложилась интересная тенденция потребления.

-

1. Сформировалась устойчивая дифференциация потребления домохозяйствами, с одной стороны по покупки продуктов питания и безалкогольных напитков, с другой стороны – по покупки транспортных средств.

-

2. Дифференциация потребления обусловлена разницей в уровне доходов. Однако если следовать марксистским представлениям, она объясняется низким уровнем производства, конкуренции и высокими ценами на обозначенные позиции в России.

-

3. Под отрицательные значения в потреблении также попадают одежда, обувь, жилищные и коммунальные услуги, информация и коммуникация, образование. Данные значения показывают различия в структуре расходов между крайними доходными группами, отличия по указанным признакам велики.

-

4. Наибольшие положительные значения представлены по покупки транспортных средств, что связано с показным потреблением среди высокодоходных слоев домохозяйств, влиянием социальной среды.

-

5. Снижение дифференциации в потреблении возможно при наращивании им-портозамещения в производстве продуктов питания, внедрении сберегательных технологий, снижения цен, уменьшения зависимости иностранных поставок.

Список литературы Тенденции потребительского поведения доходных групп домохозяйств в России

- Альпидовская М.Л. К вопросу о порядке потребления производимого совокупного продукта // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2019. № 3. С. 218-220.

- Берг Т.И., Демченко С.К., Шаров В.С. Оценка влияния потребления на формирование и развитие экономики инновационного типа: кейнсианский подход // Экономические отношения. 2019. Т. 9, № 2. С. 1293-1306.

- Валенчик Р., Сазанова С.Л., Ерзнкян Б.А., Рязанова Г.Н. Продуктивное потребление и экономические коммуникации // Путеводитель предпринимателя. 2020. Т. 13. № 1. С. 118-129.

- Журавлев Ф.Б. Общество потребления в социологии Бодрийяра и Веблена // Социология в современном мире: наука, образование, творчество. 2018. № 10. С. 239-242.

- Ибрагимова З.Ф., Ишмухаметов Н.С., Россинская Г.М. Социально-экономическая дифференциация

- потребления домохозяйств России в периоды экономического сжатия. Экономика и управление: научно-практический журнал. 2017. № 4 (138). С. 78-83.

- Ильин А.Н. Парадоксы общества потребления // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. 2016. Т. 22, № 1. С. 23-43.

- Кейнс Д.М. Общая теория занятости, процента и денег / [пер. с англ. Гребенников и др. М.: ЗАО «Бизнеском», 2013. 402 с.

- Козырев В.М. Теория потребительского поведения: сущность, исходные основы и практические аспекты // Вестник РМАТ. 2015. № 1. С. 46-59.

- Котляров И.Д. К вопросу об абстрактном и конкретном в марксистской политической экономии: двойственная природа потребления // Теоретическая экономика. 2020. № 12 (72). С. 24-33.

- Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: https://gks.ru/folder/13723 (дата обращения: 06.07.2023).

- Социальное положение и уровень жизни населения России – 2011 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_44/IssWWW.exe/Stg/d01/07-10.htm (дата обращения: 06.07.2023).

- Стоян А.А. Роль «машин желания» в обществе массового человека // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2018. № 1. С. 56-68.

- Суханова Т.В. Потребительский спрос домашних хозяйств как фактор формирования новой модели экономического роста // Образование и наука в современном мире. Инновации. 2018. № 3 (16). С. 119-128.

- Тарандо Е.Е., Никифорова О.А. Об экономико-социологическом подходе к анализу соотношения меры труда и потребления в социальном развитии // Наука и бизнес: пути развития. 2016. № 5 (59). С. 60-65.

- Шишкарева Н.В., Савченко И.И., Ухалова Т.С. Основные направления в изучении вопросов личного потребления // Креативная экономика. 2017. Т. 11, № 1. С. 9-18.