Тенденции процесса миграции в регионе с учетом возрастной структуры населения

Автор: Неверова Г.п

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Социология. Демография

Статья в выпуске: 2 т.13, 2010 года.

Бесплатный доступ

В данной работе отражены результаты анализа миграционных процессов в Еврейской автономной области на основе статистических данных о возрастной структуре населения. Выделены существующие миграционные тенденции, характеризующие мужское и женское, сельское и городское население области. Проведен сравнительный анализ особенностей миграционных процессов для каждого муниципального образования ЕАО. Показано, что за пределы области часто уезжают люди в возрасте 25-29 лет, среди них значительное число женщин детородного возраста.

Возрастная структура населения, процесс миграции, метод передвижки возрастов

Короткий адрес: https://sciup.org/14328717

IDR: 14328717 | УДК: 314.72(571.621)

Текст научной статьи Тенденции процесса миграции в регионе с учетом возрастной структуры населения

При моделировании демографической динамики различных возрастных классов (когорт) часто возникает ситуация, когда учет процессов рождаемости и смертности не позволяет адекватно описать изменение численности [4]. Это объясняется воздействием миграционных процессов, которые также оказывают непосредственное влияние на формирование возрастной и половой структуры населения.

Очень часто данные о числе мигрантов, предоставляемые демографической статистикой (особенно на региональном уровне), являются слишком общими и не позволяют увидеть все многообразие миграционных процессов, протекающих в различных возрастных группах. Задача настоящей статьи – выделить существующие миграционные тенденции в регионе на основе данных о численности населения с учетом возрастной структуры и ответить на вопрос: какие процессы привели к тому, что в регионе сформировалась именно такая возрастная структура?

В работе для описания и анализа миграционных тенденций разработан специализированный алгоритм, апробация которого реализована на примере Еврейской автономной области (ЕАО). Этот регион представляет собой совокупность пяти административно-территориальных единиц, связанных между собой производственными, непроизводственными и социально-бытовыми сферами. Каждый район области обладает своим демографическим потенциалом и имеет свои особенности процесса воспроизводства и миграции. Для более полного анализа оценка существующих миграционных процессов в ЕАО проводилась как для населения региона в целом, так и каждого района (Ленинского, Облученского, Октябрьского, Сми-довичского, Биробиджанского). Дополнительно сравнивались сложившиеся миграционные тенденции сельского и городского населения, а также мужчин и женщин. Необходимые количественные расчеты были реализованы на данных о численности постоянного населения, распределенного по пятилетним возрастным группам [2].

Анализ на основе данных по миграции

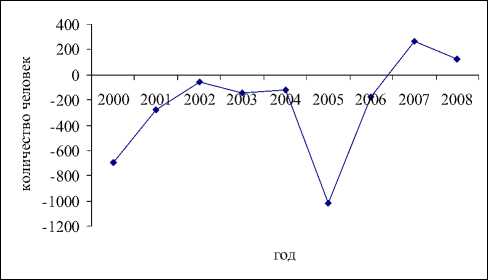

Анализ на основе данных по миграции, предоставляемых статистикой [2], позволяет описать ситуацию в ЕАО следующим образом. Начиная с 1992 г., миграционный прирост по области стал отрицательным с выраженной тенденцией увеличения, однако к 2000 г. миграционное сальдо снизилось и в 2004 г. составило 120 чел. В 2005 г.

число выбывших было выше числа прибывших на 20 % и абсолютное значение миграционной убыли численности населения составило 1021 чел. Однако к 2006 г. ситуация нормализовалась и значение миграционной убыли составило менее 200 человек. В последние 2 года значение миграционного баланса положительно (рис.).

Заметим, что представленная информация не в полной мере характеризует миграционную ситуацию в области, поскольку невозможно определить, какие миграционные тенденции сложились в различных возрастных группах.

Схема выделения миграционных тенденций по данным о возрастном составе населения

В основу схемы выделения миграционных тенденций внутри возрастных групп легла идея метода передвижки возрастов [1].

Рассмотрим поведение миграционной составляющей внутри 5-летних возрастных групп (когорт) населения, которые выделяются демографической статистикой. Поскольку через 5 лет любая возрастная группа (исключая последнюю) полностью переходит в следующую (например, когорта № 1 через 5 лет полностью переходит в № 2, так как через 5 лет все новорожденные станут 5-летними, а пятилетние – 10-летними), то мы можем оценить величину изменения численности когорты по формуле:

Nk+1(n+5)–Nk(n), где Nk(n) – численность когорты k в n-м году, соответственно Nk+1(n+5) – численность когорты k через 5 лет. Такая операция позволяет определить, насколько изменилась численность когорты № k за 5 лет к году n+5 [3]:

Рис. Динамика миграционного баланса в ЕАО

Следует отметить, что результаты расчетов по формуле (1) включают в себя как процессы миграции, так и процессы смертности. Представленная схема (формула (1)) лежит в основе всех расчетов, которые проводились в рамках данного исследования.

Миграционные тенденции в ЕАО

Расчеты на основе данных по общей численности населения ЕАО, распределенного по пятилетним возрастным группам (временной ряд с 1995 по 2008 гг.), представлены в табл. 1. Вычисленные величины соответствуют относительному изменению численности когорты k при переходе в следующую k+1 за 5 лет в процентах и находились по формуле:

N k + 1 ( n + 5) - N k ( n ) . 100%

N k ( n )

Как видно из табл. 1, величина относительного изменения может быть как положительной, так и отрицательной. Если она положительна, то в соответствующей группе присутствуют процессы иммиграции и происходит пополнение численности. Однако, когда процент относительного изменения отрицателен, возможна двоякая ситуация: либо воздействие на когорту процессов смертности и эмиграции в совокупности, либо воздействие только одной смертности. Поэтому возникает вопрос, а не являются ли полученные отрицательные показатели результатом естественной убыли населения.

Для ответа воспользовались данными о повозрастной смертности населения, предоставляемых демографической статистикой, на основе которых можно оценить долю убыли. Для этого предположим, что смертность, зафиксированная в год n для когорты k в процессе перехода когорты k в k+1 (в течение последующих пяти лет) будет оставаться постоянной. Данную гипотезу, для того чтобы оценить на сколько процентов уменьшится когорта k за счет смертности в период времени с n до n+5 года, можно формализовать следующим образом:

Nk ( n )(1 -ц k ( n ))5 - Nk ( n ) Nk ( n )

■ 100% = ( (1 - ц k ( n ))5 - 1 ) - 100%

, (3)

где ц k ( n ) - коэффициент смертности, зафиксированный для когорты k в n -м году. Результаты расчетов представлены в табл. 2.

Проведем подробный анализ табл. 1 и 2 и выделим существующие миграционные тенденции в ЕАО.

Переход когорты 1 в когорту 2 сопровождается уменьшением численности населения, связанной с детской смертностью. Следует отметить, что для детей в возрасте 5–9 лет наблюдается тенденция уменьшения найденных величин (табл. 1, 2), что, скорее всего, объясняется снижением показателей смертности.

Переход когорты 2 в когорту 3 сопровождается снижением численности за счет смертности, исключая переходы к 2003, 2004 и 2005 гг., когда наблюдалось увеличение числа детей в возрасте 10–14 лет. Данный прирост требует дополнительных исследований тех социальных явлений, которые повлекли за собой увеличение числа детей. Одна из причин может быть связана с иммиграционными процессами, протекающими в когортах 25–29 и 30–34. Как видим (табл. 1), к 2003 и 2004 гг. в когорте 25–29 наблюдался рост численности, а в когорте 30–34 снижение интенсивности убыли, которые, вероятно, и повлекли за собой увеличение численности детей.

К возрасту в 15–19 лет в последние годы наблюдался приток населения. Одной из гипотез, объясняющей данную ситуацию, является предположение, что часть подростков приезжает в область для получения образования как высшего, так и профессионального. С другой стороны, положительные значения миграционного баланса в 2007 и 2008 гг. (рис.), на наш взгляд, объясняются приростом численности населения в данной группе.

Переход когорты 4 в когорту 5 характеризуется процессом эмиграции. По-видимому, это связано с тем, что часть молодежи по окончании обучения в образовательных учреждениях или в силу других причин к 20–24 годам уезжает из области.

Отток к 25–29 годам вполне объясним тем, что молодежь уезжает из области в более крупные города в поисках работы. Следует отметить, что интенсивность оттока молодежи в этом возрасте имеет тенденцию роста.

Таблица 1

Относительное изменение численности когорты k при переходе в следующую когорту k+1 за 5 лет в % (для населения ЕАО, распределенного по пятилетним возрастным группам)

|

Переход из когорты k в k+ 1 |

Возраст в когортах k и k+1 |

к 2001 г. |

к 2002 г. |

к 2003 г. |

к 2004 г. |

к 2005 г. |

к 2006 г. |

к 2007 г. |

к 2008 г. |

|

1 ^ 2 |

0-4 ^ 5-9 |

-6,8 |

-5,8 |

-5,5 |

-5,3 |

-2,8 |

-1,8 |

-1,5 |

-0,3 |

|

2 ^ 3 |

5-9 ^ 10-14 |

-3,4 |

-1,9 |

1,7 |

4,3 |

2,2 |

-1,9 |

-1,4 |

-0,7 |

|

3 ^ 4 |

10-14 ^ 15-19 |

-3,7 |

-2,0 |

-2,4 |

-6,4 |

2,3 |

5,0 |

4,9 |

4,7 |

|

4 ^ 5 |

15-19 ^ 20-24 |

-8,0 |

-8,1 |

-6,2 |

1,5 |

-3,9 |

-4,3 |

-3,5 |

-3,3 |

|

5 ^ 6 |

20-24 ^ 25-29 |

-6,1 |

-4,0 |

-3,1 |

-4,3 |

-7,3 |

-7,3 |

-7,5 |

-7,1 |

|

6 ^ 7 |

25-29 ^ 30-34 |

1,4 |

2,3 |

4,6 |

4,1 |

-1,4 |

-3,4 |

-3,9 |

-4,2 |

|

7 ^ 8 |

30-34 ^ 35-39 |

-14,4 |

-13,2 |

-11,5 |

-6,9 |

-1,4 |

-1,7 |

-3,8 |

-5,3 |

|

8 ^ 9 |

35-39 ^ 40-44 |

-14,5 |

-15,8 |

-16,6 |

-15,7 |

-9,1 |

-8,8 |

-7,9 |

-6,8 |

|

9 ^ 10 |

40-44 ^ 45-49 |

-12,5 |

-12,9 |

-14,3 |

-14,4 |

-9,9 |

-9,8 |

-9,2 |

-8,2 |

|

10 ^ 11 |

45-49 ^ 50-54 |

-11,7 |

-11,5 |

-12,4 |

-12,9 |

-10,0 |

-11,0 |

-10,5 |

-9,3 |

|

11 ^ 12 |

50-54 ^ 55-59 |

-10,1 |

-10,7 |

-11,5 |

-13,8 |

-11,2 |

-11,9 |

-11,9 |

-11,4 |

|

12 ^ 13 |

55-59 ^ 60-64 |

-13,7 |

-13,8 |

-13,7 |

-14,6 |

-13,2 |

-14,7 |

-15,2 |

-14,9 |

|

13 ^ 14 |

60-64 ^ 65-69 |

-19,3 |

-19,3 |

-20,1 |

-19,4 |

-18,5 |

-18,1 |

-17,9 |

-17,4 |

Доля умерших за 5 лет при переходе когорты k в k+1 в % (для населения ЕАО, распределенного по пятилетним возрастным группам)

Таблица 2

|

Переход из когорты k в k+ 1 |

Возраст в когортах k и k+1 |

к 2001 г. |

к 2002 г. |

к 2003 г. |

к 2004 г. |

к 2005 г. |

к 2006 г. |

к 2007 г. |

к 2008 г. |

|

1 → 2 |

0–4 → 5–9 |

-0,55 |

-0,75 |

-0,65 |

-1,00 |

-0,65 |

-0,80 |

-1,14 |

-0,35 |

|

2 → 3 |

5–9 → 10–14 |

-0,60 |

-0,60 |

-0,25 |

-0,65 |

-0,35 |

-0,50 |

-0,45 |

-0,35 |

|

3 → 4 |

10–14 → 15–19 |

-0,50 |

-0,35 |

-0,30 |

-0,25 |

-0,35 |

-0,30 |

-0,50 |

-0,35 |

|

4 → 5 |

15–19 → 20–24 |

-1,34 |

-0,90 |

-1,10 |

-0,95 |

-1,14 |

-0,85 |

-1,00 |

-1,00 |

|

5 → 6 |

20–24 → 25–29 |

-1,79 |

-1,79 |

-1,44 |

-2,13 |

-1,69 |

-1,44 |

-2,03 |

-1,34 |

|

6 → 7 |

25–29 → 30–34 |

-2,38 |

-2,13 |

-1,84 |

-2,33 |

-2,72 |

-2,08 |

-1,98 |

-3,31 |

|

7 → 8 |

30–34 → 35–39 |

-2,62 |

-2,28 |

-1,89 |

-2,33 |

-3,16 |

-4,27 |

-3,26 |

-3,65 |

|

8 → 9 |

35–39 → 40–44 |

-3,26 |

-3,26 |

-3,35 |

-3,74 |

-3,69 |

-3,98 |

-4,23 |

-3,69 |

|

9 → 10 |

40–44 → 45–49 |

-4,37 |

-3,84 |

-3,69 |

-4,03 |

-4,52 |

-5,00 |

-5,38 |

-6,10 |

|

10 → 11 |

45–49 → 50–54 |

-7,04 |

-5,52 |

-4,80 |

-6,19 |

-6,43 |

-6,43 |

-7,00 |

-7,47 |

|

11 → 12 |

50–54 → 55–59 |

-8,17 |

-8,36 |

-6,48 |

-7,89 |

-9,10 |

-9,52 |

-10,16 |

-9,61 |

|

12 → 13 |

55–59 → 60–64 |

-11,21 |

-10,44 |

-10,34 |

-10,71 |

-12,39 |

-11,53 |

-12,30 |

-14,88 |

|

13 → 14 |

60–64 → 65–69 |

-15,58 |

-14,17 |

-12,97 |

-13,51 |

-15,75 |

-16,27 |

-18,08 |

-16,58 |

Следующие два перехода к 30–34 и 35–39 годам имеют тенденцию снижения численности. Это, скорее всего, связано с тем, что группы наиболее чувствительно реагируют на социально-экономические преобразования общества, поскольку к этому возрасту люди чаще всего уже являются состоявшимися специалистами в определенной области.

Переходы к возрасту 40–44, 45–49, 50–54 лет также сопровождаются убылью населения (интенсивность убыли населения в этих возрастах снижается). В соответствии с табл. 2 преобладающим является процесс естественной смертности, в то время как интенсивность эмиграции снижается.

В остальных возрастных группах, наблюдаемое снижение численности вполне объясняется смертностью населения.

Сравнительный анализ миграционных тенденций в мужском и женском населении ЕАО

Данная схема была применена к выделению существующих миграционных тенденций и их сравнительному анализу мужского и женского населения ЕАО (табл. 3).

В соответствии с табл. 3 можно сделать следующие выводы.

Тенденции изменения численности подростков мужского и женского пола в возрасте 10–14 лет одинаковы, и с 2006 г. они стали определяться процессами смертности.

Для женщин в возрасте 15–19 характерна тенденция убыли. Однако численность мужчин в этом возрасте, начиная с 2005 г., возрастает за счет интенсивных процессов иммиграции, причины которой требуют дополнительных исследований.

До 2004 г. из области уезжало достаточно много женщин в возрасте 20–24 года. После 2004 г. интенсивность процесса снизилась, но отток женщин детородного возраста из ЕАО продолжается.

Снижение численности мужчин в возрасте 20–24 года началось с 2005 г. и продолжается по настоящее время, однако интенсивность процесса эмиграции снижается.

В возрасте 25–29 лет количество мужчин и женщин уменьшается, причем эмиграционная убыль мужского населения в среднем в 2 раза выше женского.

Численность женщин в возрасте 30–34 года определяется процессами смертности и эмиграции. Для муж-

Таблица 3

Относительное изменение численности когорты k при переходе в следующую когорту k+1 за 5 лет в % (для мужчин и женщин ЕАО)

|

Возраст в когортах k и k+1 |

к 2001 г. |

к 2002 г. |

к 2003 г. |

к 2004 г. |

к 2005 г. |

к 2006 г. |

к 2007 г. |

к 2008 г. |

|

5–9 → 10–14 Ж |

-3,4 |

-2,1 |

1,7 |

2,7 |

1,5 |

-2,1 |

-1,4 |

-1,1 |

|

5–9 → 10–14 М |

-3,3 |

-1,8 |

1,7 |

5,9 |

2,9 |

-1,7 |

-1,3 |

-0,3 |

|

10–14 → 15–19 Ж |

-9,6 |

-7,9 |

-7,6 |

-5,8 |

-2,3 |

-0,3 |

-1,6 |

-2,3 |

|

10–14 → 15–19 М |

2,0 |

3,6 |

2,4 |

-7,1 |

6,6 |

10,1 |

11,2 |

11,3 |

|

15–19 → 20–24 Ж |

-13,5 |

-14,2 |

-14,1 |

-11,8 |

-4,7 |

-3,9 |

-2,7 |

-2,8 |

|

15–19 → 20–24 М |

-2,7 |

-1,9 |

1,8 |

14,9 |

-3,3 |

-4,6 |

-4,2 |

-3,7 |

|

20–24 → 25–29 Ж |

-2,8 |

0,8 |

1,0 |

-3,3 |

-4,6 |

-5,0 |

-5,0 |

-4,0 |

|

20–24 → 25–29 М |

-8,9 |

-8,0 |

-6,7 |

-5,3 |

-9,7 |

-9,4 |

-9,7 |

-9,8 |

|

25–29 → 30–34 Ж |

-9,2 |

-9,8 |

-6,8 |

-1,4 |

0,6 |

-0,1 |

-1,8 |

-3,3 |

|

25–29 → 30–34 М |

16,6 |

18,9 |

19,0 |

10,0 |

-3,4 |

-6,3 |

-5,7 |

-5,1 |

|

35–39 → 40–44 Ж |

-10,2 |

-10,9 |

-10,2 |

-9,8 |

-5,1 |

-5,1 |

-5,2 |

-4,6 |

|

35–39 → 40–44 М |

-18,4 |

-20,1 |

-22,3 |

-21,1 |

-12,9 |

-12,3 |

-10,6 |

-9,1 |

|

55–59 → 60–64 Ж |

-8,9 |

-8,6 |

-8,0 |

-8,5 |

-6,8 |

-8,3 |

-9,0 |

-9,7 |

|

55–59 → 60–64 М |

-19,5 |

-20,1 |

-20,5 |

-22,0 |

-21,0 |

-22,4 |

-22,4 |

-21,0 |

чин 7 когорта с 2005 г. стала характеризоваться достаточно интенсивным процессом эмиграции.

Остальные переходы сопровождаются убылью населения, связанной со смертностью. Для мужчин она выше, что объясняется более высокими значениями показателей мужской смертности.

Миграционные тенденции в сельском и городском населении Еврейской автономной области

Расчеты, позволяющие сравнить миграционные тенденции в сельском и городском населения ЕАО, представлены в табл. 4.

Переход из первой когорты во вторую для сельского населения сопровождается достаточно интенсивными процессами эмиграции. Однако лишь с 2005 г. в этих когортах в течение нескольких лет прослеживается стабилизации численности городского населения за счет сельского.

Следующий переход до 2005 г. явно демонстрирует пополнение численности городских подростков сельскими.

Отметить переток сельского населения из 3 когорты в 4-ую, он сопровождается существенным приростом численности, что сопоставимо с изменением числа мужчин в этом возрасте. То есть, в сельской местности в возрасте 15–19 наблюдается пополнение численности населения, что, скорее всего, объясняется ростом числа военнослужащих в приграничных районах.

В возрасте 20–24, 25–29 лет для городского населения характерна убыль численности, это связано с тем, что молодежь покидает пределы области в поисках работы.

Для сельского населения в этом возрасте наблюдается та же тенденция.

В возрастной группе 30–34, 35–39 в последние годы наблюдается сокращение числа, как сельского, так и городского населения.

В когортах 40–44, 45–49 также происходит снижение численности, однако у сельского населения в последние годы наметилось изменение тенденций.

Остальные когорты характеризуются убылью численности населения, которая объясняется смертностью.

Миграционные тенденции в районах ЕАО

Аналогичная работа была проведена для каждого района ЕАО. Отметим основные тенденции, характеризующие Биробиджанский район .

Переход первой когорты во вторую сопровождается увеличением численности детей. Отметим, что данный прирост возможен в случае процесса иммиграции, поскольку при отсутствии миграции численность когорты может только убывать за счет смертности. Следовательно, эта ситуация объяснима иммиграцией, которая поглощает детскую смертность и эмиграцию.

Для следующих двух возрастных групп также характерны иммиграционные процессы. Причем тенденция увеличения численности молодежи к возрасту 15–19 требует дополнительных исследований. Рост численности населения к 30–34 и 35–39 годам вполне объясняет увеличение численности детей в возрасте 5–9 и 10–14 лет.

Уменьшение населения при переходе из когорт 15–19 и 20–24 в 20–24 и 25–29 наиболее интенсивно и выше

Таблица 4

Относительное изменение численности когорты k при переходе в следующую когорту k+1 за 5 лет в % (для сельского и городского населения ЕАО)

|

Возраст в когортах |

к 2001 г |

к 2002 г |

к 2003 г |

к 2004 г |

к 2005 г |

к 2006 г |

к 2007 г |

к 2008 г |

|

0–4 → 5–9 Г |

-3,8 |

-2,8 |

-2,4 |

-1,6 |

0,0 |

-0,1 |

-2,4 |

-0,9 |

|

0–4 → 5–9 С |

-11,2 |

-10,3 |

-10,3 |

-11,0 |

-7,2 |

-4,6 |

0,1 |

0,8 |

|

5–9 → 10–14 Г |

2,4 |

5,9 |

9,8 |

13,5 |

14,9 |

-1,2 |

-1,9 |

-0,1 |

|

5–9 → 10–14 С |

-11,6 |

-12,6 |

-9,6 |

-8,2 |

-13,4 |

-3,0 |

-0,5 |

-1,6 |

|

10–14 → 15–19 Г |

0,1 |

0,6 |

0,2 |

-0,4 |

-2,6 |

0,2 |

-1,5 |

-3,8 |

|

10–14 → 15–19 С |

-10,0 |

-6,5 |

-7,0 |

-16,8 |

11,0 |

13,1 |

15,6 |

18,9 |

|

15–19 → 20–24 Г |

-11,7 |

-6,4 |

-8,3 |

-5,0 |

-1,7 |

-3,1 |

-3,5 |

-3,5 |

|

15–19 → 20–24 С |

-0,9 |

-11,2 |

-2,3 |

14,1 |

-7,9 |

-6,4 |

-3,7 |

-2,9 |

|

20–24 → 25–29 Г |

-6,4 |

-5,5 |

-5,3 |

-5,4 |

-6,5 |

-4,2 |

-10,8 |

-5,2 |

|

20–24 → 25–29 С |

-5,3 |

-0,5 |

1,8 |

-2,0 |

-8,9 |

-12,7 |

-1,0 |

-10,5 |

|

25–29 → 30–34 Г |

-1,2 |

-4,9 |

1,4 |

1,3 |

-2,4 |

-4,8 |

-4,2 |

-4,3 |

|

25–29 → 30–34 С |

7,8 |

19,4 |

12,9 |

11,0 |

0,8 |

-0,2 |

-3,2 |

-3,9 |

|

30–34 → 35–39 Г |

-9,7 |

-6,1 |

-10,4 |

-7,2 |

2,1 |

-2,5 |

-0,2 |

-6,3 |

|

30–34 → 35–39 С |

-22,9 |

-27,2 |

-13,7 |

-6,3 |

-8,1 |

0,0 |

-10,6 |

-2,9 |

|

35–39 → 40–44 Г |

-11,1 |

-7,2 |

-15,7 |

-14,3 |

-14,1 |

-9,6 |

-13,6 |

-8,1 |

|

35–39 → 40–44 С |

-20,8 |

-33,0 |

-18,3 |

-18,6 |

2,9 |

-7,0 |

6,3 |

-4,1 |

|

40–44 → 45–49 Г |

-10,7 |

-7,6 |

-13,9 |

-14,2 |

-14,6 |

-10,5 |

-17,7 |

-8,9 |

|

40–44 → 45–49 С |

-16,6 |

-25,1 |

-15,1 |

-14,7 |

2,1 |

-8,3 |

14,2 |

-6,9 |

|

45–49 → 50–54 Г |

-11,7 |

-8,4 |

-13,7 |

-14,1 |

-14,8 |

-12,4 |

-16,7 |

-10,5 |

|

45–49 → 50–54 С |

-11,7 |

-19,5 |

-9,2 |

-10,1 |

3,0 |

-7,7 |

7,2 |

-6,6 |

|

50–54 → 55–59 Г |

-9,6 |

-9,8 |

-11,5 |

-15,4 |

-15,5 |

-13,1 |

-17,3 |

-12,8 |

|

50–54 → 55–59 С |

-11,3 |

-13,0 |

-11,7 |

-9,6 |

1,0 |

-8,8 |

3,8 |

-8,0 |

|

55–59 → 60–64 Г |

-13,7 |

-13,6 |

-13,4 |

-14,5 |

-14,1 |

-16,1 |

-16,8 |

-16,0 |

|

55–59 → 60–64 С |

-13,5 |

-14,2 |

-14,2 |

-14,9 |

-11,1 |

-11,6 |

-11,1 |

-11,9 |

|

60–64 → 65–69 Г |

-18,5 |

-18,6 |

-19,4 |

-18,8 |

-18,7 |

-18,3 |

-18,1 |

-18,1 |

|

60–64 → 65–69 С |

-21,2 |

-20,9 |

-21,6 |

-20,8 |

-18,2 |

-17,9 |

-17,5 |

-15,9 |

возможного числа умерших, что позволяет говорить о наличии иммиграционных процессов в этих группах. Скорее всего, эта убыль связана с отъездом людей в город и другие районы в поисках работы. В оставшихся возрастных группах наблюдается уменьшение численности населения, объяснимое смертностью.

В Облученском районе для первых двух когорт характерна небольшая убыль численности, связанная с детской смертностью. Переход из возрастной группы 10–14 в 15–19, как и в Биробиджанском районе, сопровождается увеличением численности молодежи, что требует дополнительных исследований. К 25–39 годам наблюдается увеличение интенсивности процесса эмиграции. В остальных когортах наличие явных миграционных процессов выделено не было, однако прослеживается тенденция убыли, связанная с процессом смертности.

Для Ленинского района первые два перехода характеризуются снижением активности процесса эмиграции. Поскольку численность в этих когортах напрямую зависит от миграционных процессов в возрасте 25–40, то это отражает улучшение социально-экономических условий жизни в этом районе. Однако переходы из когорт 20–24 и 40–44 в 25–29 и 45–50 сопровождаются снижением эмиграционных процессов, но убыль, включающая в себя эмигрантов и умерших, достаточно велика и составляет в среднем около 16 %. К возрасту 15–19 лет тенденции процесса миграции схожи с Облученским районом. Остальные когорты характеризуются убылью, вполне объяснимой смертностью. Следует отметить, что численность когорты 50–54 продолжает снижаться, это связано либо с увеличением интенсивности процессов смертности, либо с наличием эмиграционных процессов.

В Октябрьском районе все переходы отражают тенденцию уменьшения интенсивности снижения численности населения, то есть преобладающими процессами являются смертность и эмиграция. На общем фоне выделяется переход из когорты 15–19 в 20–24, поскольку сохраняется высокий процент убыли населения. Данная ситуация связана с тем, что Октябрьский район малоразвит. Все это приводит к тому, что молодежь в возрасте 20–24 лет уезжает в поисках работы в другие районы области или за ее пределы.

В Смидовичском районе обращают на себя внимание переходы из когорт 45–49 и 55–59 в 50–54 и 60–64. Эти переходы сопровождаются увеличением интенсивности убыли населения. Возможно, это связано с тем, что указанные когорты является границей пенсионного возраста, и после выхода на пенсию люди пожилого возраста переезжают. Для перехода 20–24 в 25–29 сохранилась тенденция убыли населения, характерная для всей области. Однако особый интерес представляет наличие иммиграционных процессов в возрасте 35–39, скорее всего, связанных с переездом специалистов в район.

Заключение

Таким образом, миграционные процессы, наблюдаемые при переходах из 1 когорты во 2, и из 2 в 3, связаны с передвижками населения в возрасте 30–45 лет, т.е. тех людей, для которых характерно наличие детей в этом возрасте. Так к возрасту 10–15 лет до 2006 г. наблюдался прирост численности городского населения и убыли сельского. В данном случае это позволяет предположить, что возраст детей играет немаловажную роль и большинство родителей, заботясь о том, чтобы их дети получили достойное образование, сменили место жительства, переехали из села в город. После 2006 г. миграционная убыль детей в этом возрасте стала характерна как для сельского населения, так и для городского.

Численность мужчин в возрасте 15–19 лет в последние годы возрастает за счет интенсивных процессов иммиграции. Такие изменения начались с 2000 г., когда мужское население в сельской местности стало регулярно пополняться. Следует отметить, что количество мужчин в этом возрасте достаточно равномерно увеличивается по всем районам области.

В возрасте 20–24 лет из области уезжает часть молодежи, около 2/3 которой составляют мужчины, причем как из сельской, так и городской местности. Однако следует отметить, что в последние годы в некоторых районах области стал наблюдаться миграционный приток населения (Смидовичский и Биробиджанский районы).

Часть населения в 25–29 лет уезжает за пределы области как из города, так и села (преимущественно из г. Биробиджана и Ленинского района).

К 30–34 годам миграционная активность населения снижается, и за пределы области уезжает малая часть. Однако люди этого возраста предпочитают жить недалеко от города (наблюдается прирост численности населения в Биробиджанском районе).

На территориях Облученского и Смидовичского районов в возрасте 50–54 и 55–59 наблюдаются эмиграционные процессы.

Работа поддержана грантом РГНФ (проект № 09-02-88202а/Т) и грантом ДВО РАН (проект № 10-III-В-01М-005).

Список литературы Тенденции процесса миграции в регионе с учетом возрастной структуры населения

- Вандескрик К. Демографический анализ/пер. сфр. Н. Калмыковой. М.: Академ проект; Гаудеамус, 2005. 272 с. Демографический ежегодник Еврейской автономной области. 2008: Стат. сб./Еврстат. 54 с.

- Демографический ежегодник Еврейской автономной области. 2008: Стат. сб./Еврстат. 54 с.

- Неверова Г.П. Анализ миграционной активности населения в регионе (на примере ЕАО)//Социальная география регионов России и сопредельных территорий: фундаментальные и прикладные исследования: мат-лы II Всерос. конф. ИГ им В.Б. Сочавы СО РАН. г. Иркутск, 8-10 октября 2008 г. Иркутск: Изд-во ИГ им. В.Б. Сочавы СО РАН. 2008. С. 121-124.

- Неверова Г.П., Ревуцкая О.Л. Математическое моделирование и прогноз демографической динамики региона на примере Еврейской автономной области//Региональные проблемы. № 8. 2007. С. 37-44.