Тенденции развития системы коммунальной инфраструктуры города в современных условиях

Автор: Чернова М.Г.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 2-4 (11), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются проблемы развития системы коммунальной инфраструктуры города. Проводится анализ состояния объектов коммунальной инфраструктуры в разрезе отдельных регионов. Определено, что развитие системы ЖКХ связано с формированием конкурентных отношений в данной сфере.

Коммунальная инфраструктура, модернизация системы жилищно-коммунального хозяйства, муниципальное управление

Короткий адрес: https://sciup.org/140107971

IDR: 140107971

Текст научной статьи Тенденции развития системы коммунальной инфраструктуры города в современных условиях

Одной из основных задач муниципального управления, связанных с обеспечением надежного и устойчивого развития городского хозяйства, является поддержание, комплексное развитие и обеспечение эффективного функционирования систем коммунальной инфраструктуры. Данная задача является одной из наиболее важных и сложных в системе управления городским хозяйством, поскольку бесперебойная подача в жилые и общественные здания воды, тепла, электроэнергии требует высокого уровня организации жилищно-коммунального хозяйства, поддержания на надлежащем работоспособном уровне инженерного комплекса, большого объема ремонтных и профилактических работ на инженерных сетях и сооружениях, обеспечения эффективности и оперативности функционирования аварийных служб.

Как известно, под коммунальной инфраструктурой понимается комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур, объектов в населенных пунктах, создающих удобства и комфортабельность проживания и нахождения в них людей, а также предназначенных для обслуживания жителей. Структура коммунальной инфраструктуры города может быть представлена как совокупность производственных и имущественных объектов: линии электропередач, газопроводы, тепло- и водопроводы, объекты водоотведения и прочие. Особенностью коммунальной инфраструктуры города являются следующие:

-

- блага, производимые предприятиями коммунального хозяйства, являются локальными и социально-значимыми;

-

- большинство предприятий коммунального комплекса имеют монопольное положение на локальных рынках [1].

Рассматривая современную коммунальную инфраструктуру города с позиций системного подхода, прежде всего, отметим, что с одной стороны, она выступает в качестве одной из подсистем городской структуры хозяйства (является элементом системы более высокого уровня), одновременно с другой стороны, представляет собой самостоятельную систему, включающую ряд подсистем: жилищно-коммунальный комплекс, бюджетный сектор, сектор благоустройства.

Как подсистема городской системы хозяйства коммунальная инфраструктура призвана обеспечивать благоприятные условия для проживания и жизнедеятельности населения. В связи с этим, деятельность муниципальных органов власти предполагает необходимость организации в границах городского округа организацию тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. Для решения данных задач органы местного самоуправления могут создавать муниципальные предприятия и учреждения, размещать муниципальный заказ, устанавливать тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями. Более подробно роль органов муниципального управления в развитии и обеспечении эффективного функционирования системы коммунальной инфраструктуры города будет рассмотрена во второй главе.

Как самостоятельная система, система коммунальной инфраструктуры города может быть представлена следующими элементами: электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, дорожное хозяйство, санитарная очистка территории города, уличное освещение и малые архитектурные формы, зеленое хозяйство, бытовое обслуживание города, гостиничное хозяйство, банно-прачечное хозяйство и ритуальное хозяйство. Рассмотрим данные элементы более подробно, отмечая основные задачи и тенденции их развития на современном этапе.

Электроснабжение. Электроснабжение города, как правило, осуществляется от централизованных региональных и межрегиональных энергосистем, где источниками электроэнергии являются тепловые, гидравлические, атомные и другие электростанции, независимо от места их размещения. Система городского электроснабжения включает в себя магистральные и внутриквартальные электрические сети, трансформаторные подстанции, распределительные пункты и другие сооружения. Основной тенденцией развития системы электроснабжения на современном этапе является разработка и реализация эффективной тарифной политики, которая бы обеспечивала рациональное энергопотребление и не являлось обременительным для населения. В связи с этим, например, в ряде регионов России, в том числе и в Ростовской области были введены социальные нормы потребления электроэнергии. Социальная норма – это минимальный объем потребления коммунальных услуг, достаточный для жизнеобеспечения. В соответствии с этим все домохозяйства были разбиты на группы по числу проживающих лиц, и для каждой группы установлена величина базовой социальной нормы. Так, в частности, для одиноко проживающего гражданина величина социальной нормы в Ростовской области составляет 96 кВтч/мес, а также определены дополнительные условия введения социальной нормы для пенсионеров, проживающих в ветхом жилье и пр [2]. Несмотря на то, что существуют разные точки зрения относительно эффективности и целесообразности введения социальных норм на энергопотребление [3], их введение в целом в стране планируется с 1 июля 2014 года.

Газоснабжение. Во многих городах действуют системы бытового газоснабжения. Газ может поступать по трубопроводам от магистральных сетей либо завозиться в сжиженном виде во внутриквартальные газораздаточные станции. Однако во многих регионах централизованная система газоснабжения развита очень слабо. Так, в среднем по России в 2012 году удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованного сетевым и сжиженным газом, составил 68,3%. Соответствующие данные по регионам приведены в таблице 1.

Таблица 1

Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованного сетевым и сжиженным газом [4]

|

Регион |

Удельный вес общей площади, % |

|

Центральный федеральный округ |

72,8 |

|

Северо-Западный федеральный округ |

65,1 |

|

Южный федеральный округ |

84,2 |

|

Северо-Кавказский федеральный округ |

89,8 |

|

Приволжский федеральный округ |

85,7 |

|

Уральский федеральный округ |

56,1 |

|

Сибирский федеральный округ |

32,2 |

|

Дальневосточный федеральный округ |

28,7 |

Учитывая, что система газоснабжения является одним из важнейших элементов системы жизнеобеспечения населения, а также принимая во внимание закрытие угольных шахт на территории Донбасса (как альтернативного источника тепловой энергии), одной из основных тенденций развития коммунальной инфраструктуры, является дальнейшая газификация населения. Эта проблема наиболее актуальна для малых городов и сельских поселения, где еще до настоящего времени сохраняется печное отопление.

Система теплоснабжения города решает две основные задачи: отопление и горячее водоснабжение. Причем потребление тепла более неравномерно, чем потребление горячей воды, поскольку в летний период помещения не отапливаются, а продолжительность отопительного сезона зависит от климатических условий. Источниками тепловой энергии для нужд города могут быть тепловые электростанции и котельные. Так как при высоком количестве примесей в горячей воде образуется осадок, который выводи из строя тепловые сооружения, то одной из важных проблем развития городской системы теплоснабжения является обеспечение требований к чистоте выводы. Это соответственно предполагает затраты на создание и эффективное функционирование сооружений очистки воды. Кроме того, система теплоснабжения включает в себя прямые и обратные тепловые сети, подкачивающие насосные станции и распределительные тепловые пункты.

Можно отметить, что если централизованное теплоснабжение существует практически во всех российских средних и крупных городах, то для малых городов и сельских поселения проблема теплоснабжения остается одной из наиболее актуальных на современном этапе развития системы коммунальной инфраструктуры. Кроме того, горячее водоснабжение присутствует практически исключительно в районных центрах, что также может рассматриваться в качестве одной из проблем повышения уровня и качества жизни населения. Данные об уровне обеспечения населения централизованным отоплением и горячим водоснабжением приведены в таблице 2.

Таблица 2

Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованного отоплением и горячим водоснабжением [4]

|

Регион |

Удельный вес общей площади, % |

|

|

Отопление |

Горячее водоснабжение |

|

|

Центральный федеральный округ |

86,5 |

71,2 |

|

Северо-Западный федеральный округ |

81,7 |

73,9 |

|

Южный федеральный округ |

79,2 |

61,6 |

|

Северо-Кавказский федеральный округ |

82,0 |

56,9 |

|

Приволжский федеральный округ |

87,5 |

61,5 |

|

Уральский федеральный округ |

82,7 |

69,5 |

|

Сибирский федеральный округ |

75,6 |

57,7 |

|

Дальневосточный федеральный округ |

82,6 |

62,3 |

Водоснабжение и водоотведение. Проблема развития данного элемента коммунальной инфраструктуры связана с необходимостью обеспечения соответствия установленным требованиям к качеству воды для питьевых, хозяйственных и производственных нужд. Если система водоснабжения в городе единая, вся подаваемая вода должна быть питьевого качества. Потребность предприятий города в свежей воде определяется с учетом их профиля и производственной мощности. На многих предприятиях действуют системы оборотного водоснабжения, в которых использованная вода не сливается в канализацию, а проходит необходимую очистку и вновь возвращается в производственный цикл, что позволяет резко сократить потребность в свежей воде.

Однако несмотря на критическую роль водоснабжения в жизнеобеспечении населения, только 78,1% жилых помещений в России имеют водопровод, а водоотведение (канализация) имеется в 74,1% жилых помещений. Наиболее остро проблема водообеспечения и водоотведения стоит для малых и средних городов, а также сельских поселений. В крупных городах и районных центрах вышеуказанные показатели близки к 100%. Данные об уровне водоснабжения и водоотведения населения в регионах России приведены в таблице 3.

Таблица 3

Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованного водопроводом и водоотведением (канализацией) [4]

|

Регион |

Удельный вес общей площади, % |

|

|

Оборудованной водопроводом |

Оборудованной водоотведением |

|

|

Центральный федеральный округ |

81,2 |

78,8 |

|

Северо-Западный федеральный округ |

81,9 |

80,1 |

|

Южный федеральный округ |

76,0 |

71,7 |

|

Северо-Кавказский федеральный округ |

77,5 |

68,7 |

|

Приволжский федеральный округ |

77,8 |

71,7 |

|

Уральский федеральный округ |

80,5 |

78,0 |

|

Сибирский федеральный округ |

72,8 |

66,7 |

|

Дальневосточный федеральный округ |

74,8 |

73,7 |

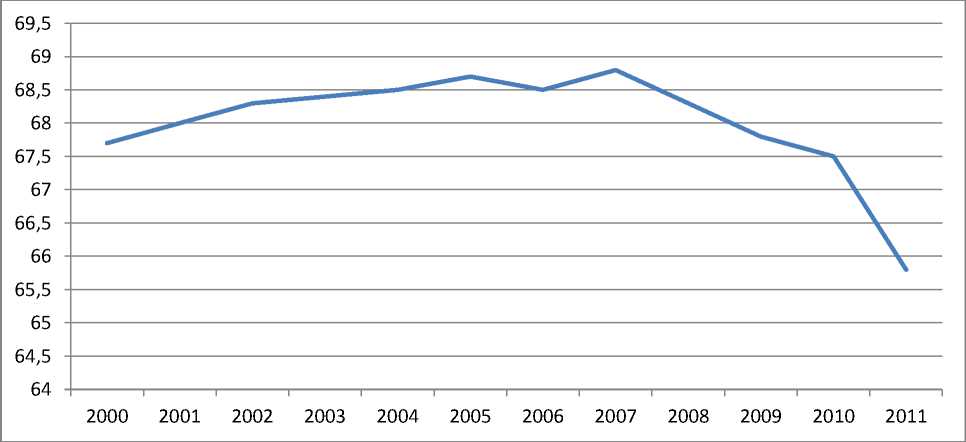

Дорожное хозяйство . Улицы и дороги города также являются объектами коммунальной инфраструктуры и достаточно часто представляют собой сложные инженерные сооружения: мосты, путепроводы, виадуки, пешеходные тоннели, водостоки. Для содержания и ремонта дорог нужны специальные заводы, производящие асфальт, гравий и другие материалы для дорожного покрытия. Зимой улицы и дороги необходимо чистить от снега, летом поливать и ремонтировать. Проблема качества дорог является в целом одной из самых актуальных в России. Если федеральные и региональные дороги имеют относительно хорошее качество, то муниципальные дороги, как правило, отличаются низким качеством, а зачастую, являются неасфальтированными. Важно, что на протяжении последних лет удельный вес дорог с твердым покрытием имеет тенденцию к снижению (рисунок 1). Причем это происходит в том числе за счет разрушения дорог в муниципальных образованиях, сельских поселениях, а также «вымиранию» целых деревень и сел в российской глубинке. В связи с этим обеспечение качества дорог является одной из сложнейших и важнейших проблем в России.

Рисунок 1 – Динамика изменения удельного веса дорог с твердым покрытием в России [4]

Санитарная очистка территории города включает уборку улиц, дорог, внутриквартальных проездов, вывоз снега в зимний период, сбор, вывоз и утилизацию бытовых отходов. Последняя проблема особенно сложна, поскольку ее решение предполагает строительство дорогостоящих полигонов для захоронения отходов и мусороперерабатывающих заводов. Быстрый рост городов (мегаполисов), развитие промышленности, приводит к ухудшению экологической обстановки в городе в результате увеличение объема отходов. Особенно тяжелая обстановка складывается в частном секторе, где часто нарушаются установленные правила уборки мусора.

Уличное освещение и малые архитектурные формы (памятники, ограды, фонтаны, остановочные павильоны, киоски и др.) помогают формировать архитектурный облик города, повышают комфортность проживания, а также зеленое хозяйство во многом определяющее города и комфортность проживания.

Кроме того, к объектам коммунальной инфраструктуры можно отнести те, которые обеспечивают бытовое обслуживание города. В частности, речь идет о гостиничном, банно-прачечном и ритуальном хозяйстве. Однако в большинстве случаев функционирование данных объектов обеспечивается частными организациями.

Характеризуя в целом современное состояние развития системы коммунальной инфраструктуры, можно отметить, что по объемам реализации продукции (оказания услуг) данная сфера деятельности занимает третье место после газовой и нефтяной отрасли. Отсутствие такого масштабного восприятия данной отрасли объясняется тем, что жилищно-коммунальный комплекс относительно равномерно рассредоточен по всей территории страны и не воспринимается как единое целое.

Субъектами управления системой развития коммунальной инфраструктуры города являются органы муниципальной власти, а также создаваемые на территории города муниципальные предприятия в сфере оказания коммунальных услуг. Кроме того, с целью контроля функционирования и развития данной системы могут формироваться соответствующие общественные организации.

Характеризуя механизмы управления системой городского коммунального хозяйства, можно отметить преобладание экономических, финансовых, организационных и институциональных механизмов, основанных на административных методах управления. В частности, для коммунального хозяйства характерна затратная система тарифного регулирования, большая и нерациональная энергоемкость. Финансирование предприятий ЖКХ осуществляет преимущественно из бюджетных средств. Таким образом, в настоящее время жилищно-коммунальный сектор городского хозяйства характеризуется неразвитостью конкурентных рыночных отношений и механизмов. При этом, как отмечает А.Н. Широков и С.Н. Юркова, являясь в определенной степени заложником завышенных социальных обязательств государства [1], и учитывая низкие доходы местных бюджетов предприятия коммунальной инфраструктуры, часто оказываются в условиях неполного финансирования, наличия значительных задолженностей, что лишает их стимулов к сокращению непроизводительных затрат. Ситуация усугубляется тем, что техническое состояние фондов объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется значительным, точнее сказать, критическим, уровнем износа, а предприятия коммунальной инфраструктуры имеют очень низкий потенциал к модернизации. В то же время эта система должна обеспечивать адаптацию своего технического потенциала к динамично изменяющейся экономической и социальной среде региона, сохранение его целостности и поддержание эффективности функционирования, то есть обеспечивать его существование как системы с необходимым уровнем саморегуляции [5].

На локальных рынках большинство предприятий и организаций, работающих в коммунальном секторе, имеют монопольное положение. Это объясняется тем, что в силу технологических особенностей производства удовлетворение спроса на услуги объектов коммунальной инфраструктуры оказывается эффективнее в условиях отсутствия конкуренции. В связи с этим они занимают естественно монопольное положение. Однако, по мнению ряда исследователей вопросов развития коммунальной инфраструктуры, несмотря на перечисленные проблемы, ЖКХ является потенциально инвестиционно привлекательной отраслью, так как имеет практически гарантированный спрос на свою продукцию (услуги) и достаточно прозрачную систему тарифообразования, что позволяет минимизировать риски инвестора. В частности, тенденцией последних лет является развитие в сфере коммунальной инфраструктуры механизмов финансирования инвестиционных проектов (водоснабжение, строительство дорог и прочее), является основанных на государственно-частном партнерстве (ГЧП) [6].

В целом, характеризуя современное состояние коммунальной инфраструктуры в России, можно сказать, что в большинстве муниципальных образований оно находится в кризисном состоянии, что объясняется недофинансированием, неэффективной тарифной политикой, отсутствием у коммунальных предприятий экономических стимулов снижения затрат, отсутствием у населения реальных механизмов влияния на количество и качество оказания коммунальных услуг, неэффективная система централизованного управления, неразвитость конкурентной среды, высокая степень износа основных фондов, большие потери тепловой энергии, воды и других ресурсов. Реализующаяся в настоящее время модель реформы ЖКХ позволила добиться определенных позитивных результатов: существенно возросла доля оплаты населением жилищно-коммунальных услуг, появились товарищества собственников жилья, как форма частного управления в многоквартирном доме, начались процессы демонополизации обслуживания жилья и проникновения частного капитала на данный рынок. Однако это все не изменило неэффективной системы функционирования системы коммунальной инфраструктуры в целом. Трудности реформирования данной сферы связаны с запущенностью коммунального сектора экономики, наличием противоречивых тенденций в финансовых отношениях заинтересованных участников процесса: органов муниципальной власти, муниципальных организаций, посредников, потребителей услуг, населения.

Таким образом, основные тенденции развития системы коммунальной инфраструктуры городского хозяйства связаны с дальнейшим реформированием системы ЖКХ, связанными с развитием конкурентных отношений в данной сфере и могут быть определены следующим образом:

-

- разработка и внедрение конкурентных механизмов в сфере ЖКХ с целью повышения инвестиционной привлекательности отрасли, привлечения частных инвесторов;

-

- реализация мероприятий по модернизации имеющихся объектов коммунальной инфраструктуры городского хозяйства;

-

- внедрение механизмов государственно-частного партнерства для реализации проектов модернизации системы коммунальной

инфраструктуры.