Тенденции развития системы высшего образования в Москве

Автор: Лисюткин Михаил Андреевич, Лешуков Олег Валерьевич

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Университеты в мегаполисе

Статья в выпуске: 10, 2013 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются исторические особенности становления системы высшего образования в г. Москве. Фиксируются проблемы, появившиеся в результате трансформации советской модели образования: потеря связи между направлениями вузовской подготовки и запросами рынками труда, неравномерное пространственное распределение вузов по территории города. На основе форсайтов высшего образования, прогнозов развития страны и сферы образования сформулированы возможные направления развития московской системы высшего образования.

Система высшего образования в москве, университет и город, сце- нарии развития высшего образования, взаимодействие университетов и рынка труда, территориальное распределение университетов

Короткий адрес: https://sciup.org/148320649

IDR: 148320649 | УДК: 330.3

Текст научной статьи Тенденции развития системы высшего образования в Москве

лагают серьезными человеческими и финансовыми ресурсами, комплексами недвижимости, научно-техническим оборудованием, управляя которыми, они оказывают воздействие на экономику региона. Например, во второй половине прошлого века, когда в результате экономического спада, массовых реорганизаций компаний и переноса производств на юг США в Массачусетсе произошло существенное снижение спроса на труд со стороны корпоративного сектора, университеты реализовали противоположную тенденцию, увеличивая штат своих работников и улучшая ситуацию на рынке труда города. В этом они тесно взаимодействовали с городскими властями Бостона. Сегодня 3 из 25 ведущих работодателей Массачусетса - университеты или подотчетные им организации и научные центры [33, с. 2].

МИХАИЛ

АНДРЕЕВИЧ ЛИСЮТКИН аналитик Департамента исследований и разработок Института образования Национального исследовательского университета «Высшая шко

ла экономики». Сфера научных интересов:

системная динамика в системе высшего образования, эффективность университетов, стратегическое управление в системе высшего образования. Автор 1 публикации

В России есть несколько примеров, когда региональные или городские власти принимают активное участие в развитии университетских сетей. Примером может быть взаимодействие властей Томской области и консорциума университетов Томска, на базе которого реализуется концепция «ИНО Томск’ 2020»[9, с. 2], Программа развития системы образования Пермского края и др.

Вместе с тем в нашей стране имеется беспрецедентный случай, когда, располагая огромной сетью высших учебных заведений, превосходящей любой мегаполис мира, город фактически отчужден от использования потенциала вузов для собственного социальноэкономического развития. Речь идет о столичном мегаполисе -Москве.

Инфраструктурные, человеческие, интеллектуальные ре сурсы высших учебных заведений, находящихся на территории Москвы, колоссальны: около 250 вузов, общая площадь помещений которых составляет свыше 10 млн кв. м, более 1 млн студентов, концентрация которых превышает 1 тыс. на 10 тыс. населения, уникальная научнотехническая база, культурные и спортивные комплексы и многое другое.

На территории Москвы располагается большинство ведущих российских вузов, в то же время структура выпуска из них молодых специалистов зачастую не соответствует потребностям в кадрах столичного рынка труда. Большинство московских учреждений высшего образования практически не ведут исследований и разработок по заказу столичных компаний и организаций. Авторы государственной программы «Столичное образование» на 2012-2016 годы утверждают, что «студенчество федеральных вузов города Москвы слабо вовлечено в орбиту городской молодежной, образовательной и кадровой политики, их потенциал недостаточно используется для решения задач развития города Москвы»[6, с. 3].

Возникает резонный вопрос о причинах сложившейся ситуации в высшем образовании Москвы в его связи с социальноэкономическим развитием города. Другими словами, почему спираль развития «университет - город - университет» не работает в столице России?

В данной статье мы постараемся ответить на этот вопрос на основе анализа истории системы высшего образования города Москвы. Мы предложим сценарии ее развития в контексте социально-экономических перспектив развития региона, а также с учетом возможных линий государственной политики по отношению к совокупности московских вузов.

ИЗ ИСТОРИИ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МОСКВЕ

Развитие системы высшего образования в Москве в досоветский период (1755-1917). Первым высшим учебным заведением, появившимся в Москве, был Московский университет, основанный в 1755 году. Университет не рассматривался как институция локального или городского масштаба, его деятельность разворачивалась на национальном уровне. Не зря историки отмечают, что с середины XVIII века - с момента основания первого российского университета - за Москвой прочно закрепилось звание ведущего научного, образовательного и культурного центра страны [13, с. 4].

Учитывая национальный масштаб деятельности университета, стоит помнить, что физически он располагался в центре Москвы, тем самым оказывая особое влияние на развитие города. Так, в Московском университете второй половины XVIII века, «не имея возможности полностью обеспечить казеннокоштных студентов пищей, баней и т.п. вещами да и просто удобным жильем внутри университета, их фактически “выталкивали” в город» [11, с. 4]. В XVIII веке студенты собирались в трактирах, где им как постоянным посетителям часто выделяли особые комнаты, в которых они читали книги и журналы, готовились к экзаменам, слушали музыку и др. Сотрудники университета также не были изолированы от общественной жизни на пользу городу, например первая в Москве (вторая в России) газета «Московские ведомости» была создана при Московском университете в 1756 году -за ее выпуск отвечали профессора словесности [17, с. 4].

При Александре I миссия университета существенно изменилась: «Московский университет должен был стать центром учебного округа (страна была поде лена на 6 учебных округов) и курировать все учебные заведения на территории своего округа» [1, с. 4]. На разных исторических этапах Московский образовательный округ состоял не только из г. Москвы и Московской области, но и включал до 15 близлежащих областей. Преподаватели университета вплоть до 1835 года занимались развитием и контролем деятельности школ в округе, что предусматривало и непосредственное преподавание в гимназиях и других учебных заведениях, и методическую помощь, подготовку учителей, и развитие учительских ассоциаций [17, с. 4]. Содействие университета задачам развития региона - Московского образовательного округа -не сказалось отрицательно на национальном масштабе его деятельности. «Творческая среда московских студентов и преподавателей в начале XIX века распространяла свое влияние далеко за пределами Москвы, господствующие в ней идеи часто составляли физиономию целого поколения» [2, с. 5].

Создание образовательного округа с центром в университете способствовало его интеграции в городскую среду, что проявлялось в проведении популярных публичных лекций, сотрудничестве с Малым театром, активном участии многих профессоров в издании художественно-публ и диетических журналов, проведении открытых диспутов при защитах диссертаций и др. [1, с. 5]. Как отмечает Д. Цыганков, Московский университет «формировал культурное пространство города, давал определенные модели поведения во взаимоотношениях между различными городскими социальными группами» [18, с. 5].

Со временем в ответ на растущие потребности в подготовке профессиональных кадров государство инициировало открытие целого ряда вузов различной направленности в Москве: Кон стантиновской землемерной школы (Государственный университет по землеустройству), Московского ремесленного учебного заведения (Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана), Петровской земледельческой и лесной академии (Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева) и др. К началу XX века на территории города действовало более 10 высших учебных заведений, способных осуществлять подготовку по широкому спектру образовательных направлений.

Нельзя переоценить значимость московских университетов, активность студентов и преподавателей в политической жизни страны. Публичные лекции, студенческие дебаты обсуждались как в самих высших учебных заведениях, так и за их пределами, приводя к появлению новых политических и гражданских сил, формированию новых социокультурных образцов. Красноречива метафора Б.Н. Чичерина, который описывал Московский университет как «парламент несовершеннолетних» [22, с. 5]. Многие историки также придерживаются позиции, что Московский университет выступал в качестве генератора и транслятора свободной мысли образованного поколения и «способствовал возникновению и распространению очагов “новой культуры”» [12, с. 5]. Апогей наступил в преддверии Первой русской революции 1905-1907 годов, когда московские вузы стали очагами массовых волнений. Историки отмечают [1, с. 5], что в некоторые годы студенты большую часть учебного времени проводили на митингах и собраниях, уделяя незначительное внимание обучению и науке. Для части студентов-радикалов московские университеты были в первую очередь площадками для отработки политических методов борьбы [18, с. 6].

Таким образом, с момента появления первого вуза в городе и на протяжении царского периода московские университеты, помимо прямых национальных задач, оказывали значительное влияние на социально-экономическое и культурное развитие города. Появившиеся новые социальные группы (студенты, вузовские преподаватели) сразу стали активными участниками общественной и городской жизни, выступали двигателями политических изменений.

Развитие системы высшего образования в Москве в советский период (1917-1991). Пришедшая после революции власть стала рассматривать отечественные университеты в качестве важнейшего канала трансляции советской идеологии. Так, в 1919 году на базе Московского университета был открыт факультет общественных наук, включавший Конституции РСФСР и т.д. [1, с. 6]. В то же время в Москве и Петрограде были открыты Институты красной профессуры, в стенах которых готовили кадры для партийной работы и преподавателей марксистской идеологии. Кроме того, ключевой характеристикой развития системы высшего образования стало включение вузов в единую систему плановой экономики как источника кадров для народного хозяйства, например для реализации грандиозных проектов индустриализации.

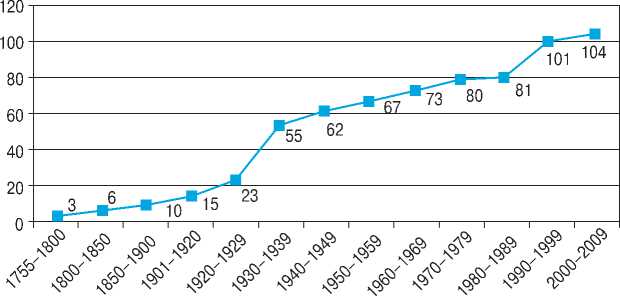

Основные изменения ландшафта системы высшего образования Москвы произошли в начале 1930-х годов и сопровождались самым резким количественным ростом системы за всю историю существования системы высшего образования в городе (рис. 1).

Часть вузов создавались не с нуля, а путем деления многопрофильных учреждений на узкоспециализированные. Например, из состава Московского университета были выделены в качестве самостоятельных институтов геолого-разведочный, филологи-

Рис. 1. Динамика изменения количества государственных вузов в Москве

ческий, советского права и др. [1, с. 7]. С другой стороны, создавались новые институты, прежде всего инженерные. Перед вузами стояла задача «стать центрами подготовки научно-исследовательских кадров по естественнонаучным и физико-математическим дисциплинам» [16, с. 7]. Экономическим вузам отводилась второстепенная роль, и, как показано в работе Л. Борисовой и Н. Исаевой [4, с. 7], это выражалось даже в том, что им выделялись наименьшие нормативы по обеспеченности площадями. В итоге к середине 1960 годов около 45% всех студентов страны обучались в отраслевых вузах, относящихся к группам «промышленность и строительство», «транспорт и связь». Москва была флагманским городом при проведении реформ: среди 19 вузов, созданных в 1930 году, 14 были вузами инженерного профиля: Высшее аэромеханическое училище (Московский авиационный институт), Московский автомобильнодорожный институт (Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет), Московский энергетический институт, Московский институт механизации и электрификации сельского хозяйства (Московский государственный агроинже-нерный университет им. В.П. Горячкина) и др.

Большинство вновь создаваемых вузов характеризовались сильнейшей отраслевой привязкой, что выражалось в подго товке кадров под запросы конкретных отраслей народного хозяйства. Как показано в работе Я.И. Кузьминова, Д.С. Семёнова и И.Д. Фрумина [21, с. 7], опорной конструкцией этой системы был механизм обязательного распределения выпускников, который заключался в том, что любой студент, обучающийся в любом вузе страны, после окончания учреждения централизованно распределялся на конкретное предприятие или производство (зачастую в другие города страны). Ограничение прописки иногородних студентов в Москве укрепляло этот механизм. Подобная модель была полной противоположностью системы, существовавшей в высшем образовании до Октябрьской революции, когда роль государства в процессе регулирования потребностей страны в специалистах была минимальной [7, с. 8].

Благодаря механизму распределения в Москве создавались вузы, которые не были связаны с экономикой города, например учреждения, осуществляющие подготовку инженеров водного транспорта или авиастроения, которые отправляли своих выпускников минимум на три года на работу в Магадан, Владивосток, Комсомольск-на-Амуре и в другие города, промышленность которых требовала соответствующих специалистов. С этой позиции большинство московских университетов выступали в роли студенческих «вокзалов», которые

■♦-г. Москва

-■-г. Санкт-Петербург

-*-Краснодарский край ^«-Республика Татарстан

-ж- Самарская область -•-Свердловская область —I—Новосибирская область

5?

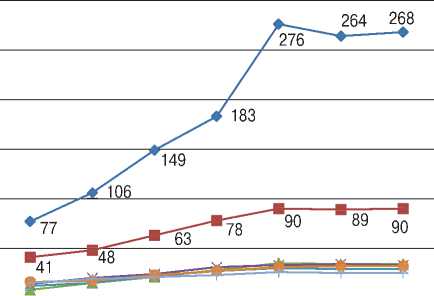

Рис. 2. Динамика изменения количества вузов по регионам Российской Федерации

притягивали студентов со всей страны, а после окончания вузов отправляли на работу в города и села по всей территории СССР. Иногородние студенты составляли большинство обучающихся в московских университетах. По состоянию на 1929/30 учебный год вузы Москвы приняли 6 тыс. студентов, 75% из которых нуждались в жилплощади [15, с. 8]. Учитывая тот факт, что иногородние студенты после окончания вуза практически не имели возможности остаться работать в Москве, и добавив значительную часть выпускников вузов, родившихся в Москве, но переехавших работать по распределению в другие города, приходим к выводу, что московская система высшего образования на 60-80% работала на удовлетворение потребностей национального масштаба. Москва стала центром подготовки кадров для всех регионов страны.

Система высшего образования в Москве в постперестроечные годы. Система высшего образования, созданная в 1930-е годы XX века, существовала без кардинальных изменений вплоть до 1991 года [23, с. 8]. Переходный период после развала СССР оказал колоссальное влияние на систему высшего образования. Вслед за исчезновением планирования был ликвидирован и механизм распределения выпускни

ков. Предложение рынка высшего образования повернулось в сторону социально-экономических специальностей, востребованность технических направлений подготовки резко снизилась: так, например, в период с 1990 по 2000 год выпуск специалистов по группе специальностей «Экономика и управление» увеличился в 2,8 раза, по большинству инженерных либо остался на том же уровне, либо упал. При этом в целом государство не сокращало бюджетные места в московских вузах, которые при этом резко увеличили внебюджетный прием. Первые годы переходного периода характеризовались «свободной» адаптацией университетов к новым условиям, что было вызвано недостатком внимания к социальной сфере со стороны властей и жесткими бюджетными ограничениями. Как отмечено в исследовании И. Фрумина и М. Добряко-вой, вузы в значительной степени стали «вещью в себе» [20, с. 9].

В особые условия попали вузы, созданные в советские годы под иную модель экономики: выпускники непрофильных для экономики города вузов стали оставаться в Москве и трудоустраиваться по собственному усмотрению, что было практически невозможно несколькими десятилетиями ранее. Фактически московские вузы из студенческих «станций пе

ресадки» превратились в «конечные станции прибытия», позволяющие студентам адаптироваться и осесть в городе.

МАСШТАБЫ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В МОСКВЕ

Москва является абсолютным лидером по количеству вузов: по состоянию на 2013 год их в столице насчитывается 268 (рис. 2). Это примерно четвертая часть всех вузов страны.

Примечательно, что Москва обладает одной из самых крупных систем высшего образования не только в рамках России, но и далеко за ее пределами (табл. 1).

В московских вузах обучаются 1,168 млн человек, что составляет около 10% от всего населения столицы. При этом Москва остается одним из лидеров по показателям образовательной миграции - до 50% поступающих в московские вузы переезжают из других городов.

Принимая во внимание уникальность московской системы высшего образования, в качестве основных направлений для анализа выбраны:

-

- связь вузовской сети с рынком труда столицы;

-

- территориальное распределение учреждений высшего образования и его роль в пространственном развитии.

Таблица 1

Количество высших учебных заведений в Москве и зарубежных мегаполисах

|

Город |

Количество вузов |

|

Москва |

268 |

|

Нью-Йорк |

110 |

|

Берлин |

82 |

|

Пекин |

70 |

|

Лондон |

60 |

|

Сингапур |

40 |

|

Лос-Анджелес |

40 |

|

Бостон |

30 |

Взаимосвязь московской сети вузов с региональным рынком труда. В настоящее время значительная часть промышленных предприятий, которые раньше работали в Москве, либо ликвидированы вовсе, либо кардинально сократили потребность в рабочей силе. Ряд отраслей национальной экономики также резко сократились и не могут предложить выпускникам московских вузов привлекательных условий работы. Однако высшие учебные заведения, обеспечивавшие эти отрасли кадрами, продолжают работать и обучать студентов по невостребованным рынком труда специальностям.

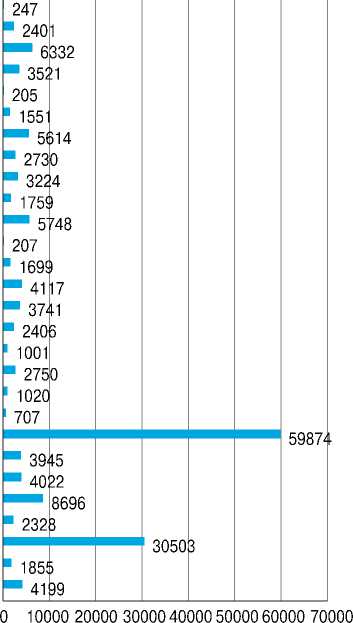

Анализ структуры подготовки кадров в московских вузах в разрезе укрупненных групп специальностей обостряет вопрос о реальном соответствии направлений образовательной подготовки запросам рынка труда (рис. 3).

Некоторые направления подготовки, по которым сейчас оказываются образовательные услуги в московских вузах, являются наследием советской системы распределения и не связаны с текущими запросами работодателей. На сегодняшний день в Москве практически отсутствует рынок труда по таким направлениям, как геология, авиационная и ракетнокосмическая техника, сельское и рыбное хозяйство, морская техника и др. Это отражает структура потребностей организаций Москвы в работниках по отраслям (табл. 2), где явно прослеживается низкая востребованность указанных специальностей московскими работодателями. В то же время работодателям не требуется такое количество экономистов и менеджеров (36% от общей численности выпускников) и гуманитариев (18% от общей численности выпускников).

Однако не стоит забывать, что уровень безработицы в Москве один из самых низких в стране -0,47% по состоянию на 2012 год.

Военное образование Безопасность жизнедеятельности ...

Архитектура и строительство Технология продовольственных продуктов и ... Воспроизводство и переработка лесных ресурсов Химическая и биотехнологии Информатика и вычислительная техника Автоматика и управление Электронная техника, радиотехника и связь Приборостроение и оптотехника Транспортные средства Морская техника Авиационная и ракетно-космическая техника Металлургия, машиностроение и... Энергетика, энергетическое машиностроение... Геология, разведка и разработка полезных...

Геодезияи землеустройство Сельское и рыбное хозяйство Сфера обслуживания Информационная безопасность Экономика и управление Культура и искусство Здравоохранение Образование и педагогика Социальные науки Гуманитарные науки Естественные науки Физико-математические науки

Рис. 3. Распределение выпускников государственных вузов Москвы по укрупненным направлениям подготовки (специальностям), 2011г., человек

Примечание. Таблица подготовлена на основе информации из модулей сбора данных для вузов, формируемых Национальным аккредитационным агентством в сфере образования.

Таблица 2

Структура потребностей организаций Москвы в работниках по отраслям

|

Виды деятельности |

Удельный вес в общих потребностях в Москве, % |

|

Обрабатывающие производства |

7,8 |

|

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |

1,6 |

|

Строительство |

2,6 |

|

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |

10,2 |

|

Гостиницы и рестораны |

4,3 |

|

Транспорт и связь |

12,6 |

|

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг |

20,4 |

|

Образование |

6,8 |

|

Здравоохранение и предоставление социальных услуг |

27,8 |

|

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |

5,6 |

|

Другие виды деятельности |

0,3 |

Примечание. Таблица подготовлена на основе результатов оценки текущего состояния рынка труда г. Москвы, а также прогнозирования перспектив его развития, подготовленных Центром социального предпринимательства и социальных инноваций НИУ ВШЭ.

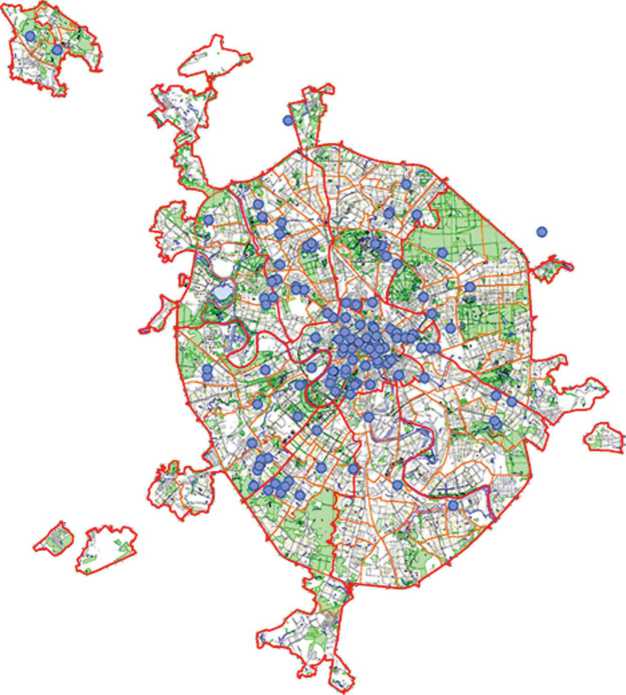

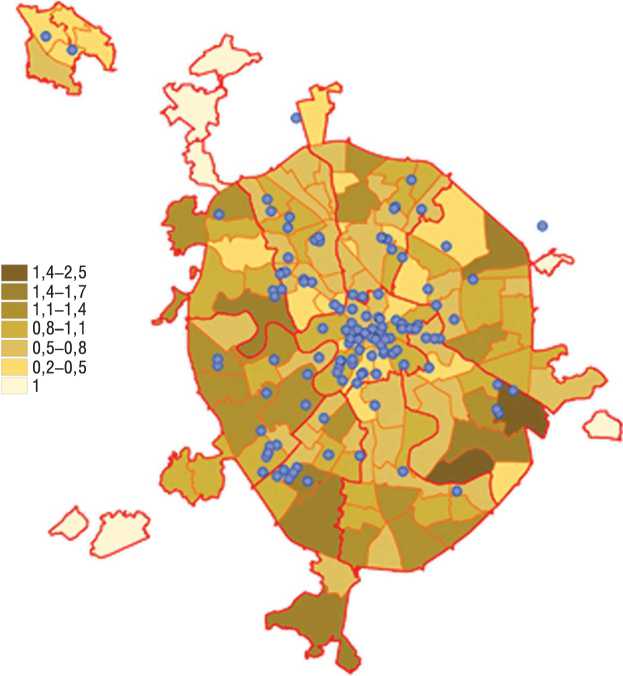

Рис. 4. Карта размещения вузов по территории Москвы в границах административных округов

Рынок труда столицы предоставляет возможности трудоустройства для всех выпускников, однако эти рабочие места зачастую не соответствуют полученной подготовке: доля выпускников вузов в Москве, трудоустроенных не по специальности, по данным на 2012 год составляет около 60% [3, с. 12]. Большая часть студентов, прошедших обучение по специальностям, не имеющим рынка труда в Москве, все равно остается в городе работать не по специальности. По разным оценкам, до 90% иногородних студентов не собираются уезжать из столицы после окончания учебы. Как показано в исследовании И. Фрумина и М. Добряковой, на сегодняшний момент практически отсутствуют стимулы, способные заставить работодателей изменить ситуацию в вузах [20, с. 13].

Территориальное распределение сети вузов Москвы. В настоящее время распределение ву зов по территории Москвы нельзя назвать равномерным, что связано в первую очередь с историческими особенностями развития системы высшего образования. Территориальная локация учреждений носила и по-прежнему носит не системный, а индивидуальный характер, связанный иногда с приближением вуза к предприятию, а иногда с наличием свободного места.

Для детального анализа территориального распределения вузов и их влияния на социальноэкономическое развитие города нами совместно с Центром региональных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» был разработан специальный программный инструмент «Геоинформационный атлас сети учреждений профессионального образования Москвы». Атлас вузов, расположенных на территории Москвы, наглядно демонстри рует точки концентрации университетов, а также места, где вузы практически отсутствуют.

Анализ размещения вузов показал повышенную концентрацию учебных заведений в центре города, при этом общежития вузов располагаются в большинстве своем в периферийных спальных районах (рис. 4). Подобное расположение общежитий на значительном расстоянии от учебных корпусов (у студентов некоторых вузов дорога до общежития занимает 2-2,5 часа) создает дополнительную нагрузку на транспортную систему города. Кроме того, подобная локация негативно сказывается на эффективности образовательного процесса, когда студент ежедневно вынужден тратить несколько часов на дорогу до общежития или до вуза.

Районы Москвы, характеризующиеся наибольшим числом домохозяйств, в меньшей степени охвачены высшими учебными заведениями (рис. 5). Принимая во внимание тот факт, что 85% жителей Москвы проживают на территории между Третьим транспортным кольцом и Московской кольцевой автомобильной дорогой, характеризующейся меньшей долей учреждений высшей школы, возникает вопрос об эффективности территориального расположения вузов, о его влиянии на развитие города.

Исторически сложившееся центростремительное расположение вузов не отвечает как потребностям вузов(например,здания крупных вузов, которые зачастую распределены по городу, и расстояния между ними очень значительны), так и задачам, стоящим перед городом, среди которых оптимизация транспортных потоков, концентрация интеллектуального ресурса для инновационного развития города, улучшение городской среды. Актуальной становится задача оптимизации расположения высших учебных заведений в городе, интегра-

Рис. 5. Карта размещения вузов по территории в границах административных округов и численность населения (% от всего населения Москвы)

ции вузов в социально-культурную среду города.

Анализ текущего состояния системы высшего образования в Москве продемонстрировал два существенных разрыва: несоответствие продуктов системы высшего образования структуре спроса на рынке труда столицы и неадекватность пространственной организации вузовской сети. Подобные ограничения не позволяют московской системе высшего образования в полной мере стать ресурсом социальноэкономического развития города. Существует потребность в превращении потенциала вузовской сети в реальный ресурс развития города. При решении этой задачи стоит учитывать международный опыт развития систем высшего образования в контексте локальных приоритетов и конструктивного взаимодействия университетов и крупных городов.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ИЛИ ГОРОДСКИМИ СИСТЕМАМИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

За рубежом все большую актуальность приобретают вопросы, связанные с развитием региональных и городских систем высшего образования. Спектр таких вопросов достаточно широк: от мониторинговых исследований и оценки эффектов, оказываемых университетами на муниципальное или региональное развитие, до масштабных государственных реформ, кардинально меняющих структуру системы высшего образования.

Наиболее известным примером региональной реформы профессионального образования является Калифорнийский мастер-план. В 1950-х годах в Калифорнии сложилась ситуация, когда большинство вузов стремились работать по модели исследовательского университета, что приводило к постоянному увеличению затрат на систему высшего образования. В то время как вузы выпускали все больше высококвалифицированных кадров, в штате ощущалась острая нехватка специалистов прикладных или массовых профессий, квалифицированных рабочих. Из-за внутренней конкуренции вузов падала конкурентоспособность калифорнийской системы профессионального образования в национальном масштабе [10, с. 16].

Решением этих проблем стала кардинальная реформа системы профессионального образования, названная Калифорнийским мастер-планом. Среди конкретных наиболее существенных положений мастер-плана и изменений, которые внесли в калифорнийскую систему профессионального образования, стоит выделить следующие инициативы [24, с. 16].

-

1. Дифференциация функций сегментов системы профессионального образования. Была законодательно закреплена структура, разделившая систему на три уровня: исследовательский университет, вузы для подготовки по массовым профессиям, колледжи для подготовки квалифицированных исполнителей.

-

2. Обеспечение доступности образования и сегментирование приема в образовательные учреждения. Калифорнийский университет (University of California) получил возможность вести прием из 12,5% (top 1/8) лучших выпускников школ. Калифорнийский государственный университет (California state university) получил возможность вести прием из 33,3% (top 1/3) лучших выпускников школ. В то же время колледжи обязали принимать всех остальных выпускников школ, желающих продолжить свое образование.

-

3. Разделение системы управления профессиональным образованием. Управление профессиональным образованием в Калифорнии было приведено в соответствие структуре системы, сформированной мастер-планом: единые центры управления системой институтов на каждом уровне.

-

4. Программа грантов.

Почти через 30 лет после того, как положения Калифорнийского мастер-плана были включены в закон «Об образовании», группа экспертов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) положительно оценила опыт Калифорнии в реформировании региональной системы профессионального образования [34, с. 17].

Помимо Калифорнийского мастер-плана, имеет смысл обратиться к опыту некоторых развитых европейских городов-регионов. Обобщая международные практики, представленные в обзорах ОЭСР «Высшее образование в региональном и городском развитии» в Амстердаме, Берлине и австралийском штате Виктория со столицей в городе Мельбурн, мы можем выделить следующие ключевые задачи, решенные городами, которые сегодня считаются добившимися успеха в управлении высшим образованием.

-

1. Формирование целостной системы учреждений высшего образования, предусматривающей дифференциацию функций сегментов, из которых она состоит. Во всех рассмотренных нами кейсах основой системы высшего образования является ее нормативная институциональная дифференциация, которая упрощает управление системой в целом и ее элементами, снижает внутреннюю конкуренцию институтов, заставляя их фокусироваться на определенных областях образовательной и исследовательской деятельности.

-

2. Выстраивание эффективного взаимодействия сектора высшего образования с рынком тру-

- да, органами власти и местными сообществами. В данном случае ключевая задача состоит в том, чтобы профильно-уровневая структура образования (количество выпускников, направления подготовки) соответствовала потребностям рынка труда и запросам частного сектора, и наоборот. Работодатели должны быть способны принять на работу выпускников определенной квалификации, другими словами, работа должна соответствовать тому, что знает и умеет выпускник. Очевидно, что прямое (неадминистративное) взаимодействие между представителями высших учебных заведений и представителями бизнеса позволяет уменьшить разрывы между профессиональным образованием и рынком труда.

-

3. Превращение университетов в двигатель интернационализации города или государства, формирование на их базе системы интеграции мигрантов. Рассмотренные нами города используют вузы как серьезный ресурс интернационализации или осознают такую необходимость. Вопросы интеграции мигрантов особо актуальны для глобальных городов-магнитов. Обеспечивать их эффективную интеграцию в общество, тем самым качественно повышая их кадровый потенциал, а также человеческий капитал региона, в первую очередь способны высшие учебные заведения, находящиеся на его территории. Говоря об интернационализации, не стоит ограничиваться вопросами адаптации приезжающих. Важным является и то, насколько город способен привлекать высококвалифицированные кадры из других стран. Очевидно, университеты, конкурентоспособные на международном рынке, являются важной частью бренда города.

Зарубежный опыт наглядно иллюстрирует, как система высшего образования, расположенная на территории города, может способствовать его развитию, а так же росту человеческого капитала. Для того чтобы этот ресурс мог быть эффективно использован, вузам недостаточно выполнять свои традиционные функции обучения и проведения исследований. От них требуется активное включение в социальноэкономическую и культурную жизнь территории.

Но в данном случае нельзя обойтись и без участия городских или региональных властей. Только тогда взаимодействие вузов и региона в контексте развития обеих сторон приобретает цикличный характер. Регион создает условия для развития вузов, которые, развиваясь, вносят вклад в процветание региона. В следующем разделе на основе обзора форсайт-исследований мы постараемся представить, как в ближайшее десятилетие может развиваться страна в целом и какой эффект это окажет на учреждения высшего образования в России и в Москве.

ФОРСАЙТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ВУЗОВ МОСКВЫ

Будущее высшей школы в России. В качестве базы для анализа мы обратились к двум форсайт-исследованиям. Первое исследование - «Будущее высшей школы в России», проведенное экспертами Центра стратегических исследований и разработок Сибирского федерального университета, где будущее высшего образования рассматривается в контексте социально-экономического развития страны. Второй форсайт, к которому мы обратились, - «Образование 2030: дорожные карты будущего». Форсайт был подготовлен группой «Метавер» в 2012 году и рассматривает будущее образования в глобальном контексте.

Эксперты прогнозируют постепенное сворачивание «сырьевого» сценария социальноэкономического развития стра- ны наряду с разворачиванием модернизационных сценариев. Но при этом в ближайшие двадцать лет сырьевой сценарий все равно продолжит доминировать, а значит, эффективная реализация содержательных структурных реформ будет существенно затруднена [5, с. 19].

Ключевые выводы форсайта «Образование 2030: дорожные карты будущего», релевантные для рассматриваемых нами вопросов, состоят в том, что в ближайшем будущем давление государства на сектор высшего образования будет усиливаться. Это будет выражено в отборе вузов первого эшелона, что мы можем наблюдать уже сегодня (речь идет, в частности, о Программе повышения международной конкурентоспособности ведущих российских вузов). Перед высшими учебными заведениями актуализируется запрос на решение проблем инновационного развития в национальном и региональном разрезах. Кроме того, работа вузов в области интеграции мигрантов и роста толерантности будет значительно интенсифицирована [19, с. 19].

Сценарии развития системы высшего образования Москвы. Отталкиваясь от результатов анализа текущих характеристик московской системы высшего образования, результатов анализа опыта управления профессиональным образованием за рубежом, а также от выводов, сделанных экспертами на основе форсайтов, следует выделить три возможных сценария развития вузов в Москве в горизонте времени до 2030 года.

Эволюционный сценарий. Система высшего образования в Москве развивается в естественной динамике под влиянием таких внешних естественных факторов, как демография и спрос населения; изменения носят эволюционный характер. В большинстве вузов падает качество обра зования с точки зрения соответствия потребностям новой экономики и регионального рынка труда. Государственные программы направлены на точечную идентификацию и реорганизацию вузов, не отвечающих потребностям региональной экономики. Структура совокупности вузов остается размытой, у конкретных вузов не формируется фокус образовательной и исследовательской деятельности.

Пространственная организация вузов не изменяется за исключением случаев укрупнения вузов либо единичных проектов строительства кампусов. Профильная структура обучения практически не изменяется или меняется незначительно согласно спросу населения, что оставляет нерешенной проблему несоответствия выпуска и запросов локального рынка труда (сохраняется перевес социально-экономических и гуманитарных специальностей, сохраняются специальности, не имеющие рынка труда в столице).

Высшие учебные заведения продолжают концентрироваться на привычных для них функциях обучения и (редко) проведения исследований. При этом только единицы включены в процесс решения задач регионального развития. Московские вузы не становятся опорой для развития Москвы как глобального города, не способствуют привлечению высококвалифицированных кадров и интеграции мигрантов, потенциал единой сети вузов остается нереализованным (за редким исключением).

Оптимизационный сценарий. Система развивается в естественной динамике с оптимизирующим искусственным вмешательством, которое осуществляется централизованно. Государственная политика направлена на ликвидацию части вузов, неэффективных с точки зрения образовательной и научной результативности.

В Московском университете идет лекция

Пространственная организация вузов практически не изменяется за исключением случаев укрупнения вузов либо единичных проектов строительства кампусов. Профильная структура обучения меняется частично, прежде всего в вузах, претендующих на статус исследовательских, а также при укрупнении вузов. Сами же проекты укрупнения, по сути, будут иметь характер не модернизации, а ликвидации слабых вузов.

Кроме того, важным направлением развития вузов становится ликвидация направлений подготовки, которые, с одной стороны, не опираются на спрос со стороны рынка труда Москвы, а с другой -утрачивают спрос со стороны до-

Московское ремесленное учебное заведение (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

мохозяйств. Такие изменения носят локальный характер.

Включение в повестку социально-экономического и культурного развития города становится обязательной частью деятельности вузов, претендующих на поддержку со стороны региона.

Модернизационный сценарий. Строится планомерное воздействие на систему высшего образования Москвы, направленное на формирование нового институционального ландшафта системы вузов. Для различных групп московских вузов формулируются различные задачи, вузы переориентируются на запросы конкретных сегментов глобального, национального или регионального рынка труда. Формируется дифференцированная система высшего образования Москвы, в которой каждый ее элемент или группа элементов имеют свои функции. Университеты, претендующие на статус глобальных исследовательских, фокусируются на магистратуре и аспирантуре. Инженернотехнические университеты ведут подготовку по направлениям профессионального бакалавриата и магистратуры. Вузы прикладных профессий концентрируются на трехлетием бакалавриате, а также четырехлетием специ альном профессиональном бакалавриате, ориентируются на реги-ональный/локальный рынок труда и социально-экономические потребности региона. Вузы и вузовские комплексы гуманитарного или общего высшего образования фокусируются на бакалавриате и подготовке специалистов, ориентированы на массовый спрос населения и располагаются в средне- и густонаселенных районах города. Изменяется модель управления системой высшего образования, она предусматривает конкурентные механизмы внутри групп вузов, обеспечивающие саморазвитие системы.

В соответствии с функциями и ресурсными потребностями вузов изменяется пространственная организация вузов - происходит процесс перераспределения инфраструктуры для обеспечения целей стратегического развития вузов и комплекса высшего образования, расположенного на территории Москвы. При условии разворачивания модернизационного сценария содержательно дифференцированная система высшего образования территориально перераспределяется по городу в соответствии с запросами рынка труда и домохозяйств. В то же время вузы рассматриваются как ресурс развития конкретных городских районов: они облагораживают близлежащие территории, своим присутствием способствуют росту деловой активности, привлекательности районов, росту стоимости жилья и др.

ГОРОД И УНИВЕРСИТЕТ: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ

ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Как справедливо отмечала Т. Маурер «историки сходятся в том, что университет для своего выживания нуждался в городе и мог существовать только в нем» [18, с. 22]. Город и университет -неразрывно связанные партнеры, способные действовать в интересах друг друга.

К сожалению, «в России в прошлом государственная политика в сфере высшего образования и сами вузы редко обращались к оценке влияния и уровня вклада вузов в развитие отдельных регионов» [8, с. 22]. Очевидно, что текущая глобальная повестка дня требует перехода указанной темы из разряда периферийных в центральные. Вопросы локального развития систем высшего образования, их влияние на социальноэкономическое развитие городов/ регионов должны появиться на переднем крае исследовательской работы.

В новой архитектуре высшей школы Москвы должны быть заложены внутренние драйверы для развития системы образования, пространство для интернационализации и инновационной активности вузов. Однако в зависимости от степени внимания к указанной теме со стороны региональных и федеральных властей, заинтересованности бизнес-со-общества и академической среды возможно несколько направлений развития московской системы высшего образования: от естественной эволюции разрозненных образовательных учреждений по уже проложенным рельсам до комплексной реконструк- ции всей городской системы высшего образования при непосредственном участии всех ключевых стейкхолдеров.