Тенденции в развитии трудового потенциала региона

Автор: Давыдова Виктория Владимировна

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Экономика региона: проблемы и перспективы развития

Статья в выпуске: 1 (24), 2004 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/147110287

IDR: 147110287

Текст статьи Тенденции в развитии трудового потенциала региона

Главной компонентой состояния и развития любой территории является население. Его численность, половозрастной состав, основные демографические и качественные характеристики в конечном счете определяют экономическое и социальное развитие. Пристального внимания, в частности, требует трудовой потенциал населения страны и ее регионов, от состояния которого зависят возможности реализации труда как основополагающего фактора общественного производства.

Трудовой потенциал определяется количеством трудоспособного населения и его качественными характеристиками, значимыми с точки зрения реализации его способностей к трудовой деятельности. К сожалению, сегодня в значительно большей степени приходится

1 Давыдова Виктория Владимировна I - аспирант ВНКЦ ЦЭМИ РАН.

говорить о необходимости сохранения такого объема трудовых ресурсов, который обеспечивал бы функционирование российской экономики в масштабах, достаточных для сохранения жизнеспособности и социальной стабильности в обществе. В условиях сужения воспроизводственной базы трудовых ресурсов образующуюся нишу можно заполнить лишь за счет максимального использования качественных резервов рабочей силы с целью интенсификации и повышения производительности труда.

Обозначенные выше проблемы невозможно решить, не поставив на системную основу задачу управления трудовыми ресурсами российских регионов. Одним из инструментов, позволяющих получить информацию, необходимую для объективного анализа ситуации и выработки направлений конкретной деятельности, является методика измерения и оценки качества трудового потенциала, на основе которой Вологодский научно-координационный центр ЦЭМИ РАН с 1996 г. осуществляет соответствующие исследования на территории региона1.

Формирование трудового потенциала населения Вологодской области и его качественное развитие продолжает происходить в условиях демографического кризиса. На начало 2003 г. население области составило 1 291 тыс. чел., в то время как в 1996 г. насчитывалось 1 339 тыс. Естественная убыль населения является следствием устойчивого снижения рождаемости на фоне опережающего роста смертности. Показатель рождаемости по региону до 1999 г. постоянно снижался. Хотя далее и начался незначительный рост численности родившихся, уровень рождаемости был все же недостаточным для обеспечения хотя бы простого воспроизводства населения. В 2002 г. число умерших (23 444 чел.) достигло максимальной отметки за последнее десятилетие и превысило число родившихся в 1,8 раза. Несмотря на устойчивый демографический спад, с 1999 г. стабильно растет доля населения трудоспособного возраста (табл. 1).

Таблица 1

Численность населения региона (на начало года, тыс. чел.

|

Показатель |

Годы |

|||||||||

|

1992 |

1995 |

1996 |

1997 |

1998 |

1999 |

2000 |

2001 |

2002 |

2003 |

|

|

Численность постоянного населения региона |

1358 |

1345 |

1345 |

1339 |

1334 |

1328 |

1319 |

1311 |

1301 |

1291 |

|

В т.ч. в трудоспособном возрасте |

742 |

749 |

749 |

752 |

749 |

769 |

777 |

786 |

788 |

795 |

Источники: Статистический ежегодник Вологодской области 1995-2001 -Вологда, 2002. - С. 33,42; Российский статистический ежегодник. -М., 2001. - С. 18,81; Регионы России: Статистический сборник. - М., 2001. - Т.1. - С. 167; О положении в экономике и социальной сфере Вологодской области в январе-марте 2003 года. - Вологда, апрель 2003. - С. 132.

)

Этот рост объясняется вступлением в трудовую жизнь поколения 1980-х гг. рождения. Если в 1980 и 1985 гг. естественный прирост достигал 4 — 5 человек на тысячу населения, то в 2001 — 2002 гг. убыль численности достигла 8 человек на тыс. нас. (табл. 2).

Таблица 2

Показатели естественного движения населения Вологодской области

(на тыс. чел. населения)

|

Показатель |

Годы |

||||||||

|

1991 |

1992 |

1996 |

1997 |

1998 |

1999 |

2000 |

2001 |

2002 |

|

|

Естественный прирост (убыль) |

-0,1 |

-2,9 |

-7,2 |

-6,4 |

-6,2 |

-7,9 |

-7,1 |

-7,9 |

-8,2 |

|

Город |

0,8 |

-1,8 |

-5,6 |

-4,6 |

-4,2 |

-6,0 |

-5,3 |

-6,0 |

-5,9 |

|

Село |

-1,7 |

-4,8 |

-10,9 |

-10,5 |

-10,4 |

-12,0 |

-11,0 |

-12 |

-13,2 |

Источники: Статистический ежегодник Вологодской области. 1995 - 2001. - Вологда, 2002 - С. 35; Районы Вологодской области (1990 - 1999). -Вологда, 2000. - С. 137, 139, 141; Регионы России: Статистический сборник. - М., 2001. - Т.1. - С. 167; Демографический ежегодник Вологодской области. 2002. - Вологда, 2003. - С. 13

Миграционный прирост, который также играет роль в формировании численности населения региона, постоянно снижался, начиная с 1995 г., и в 2001 г. составил лишь 158 чел. В дальнейшем произошло его увели чение в 2,1 раза, и в 2002 г. данный показатель достиг значения 339 чел. Если в городской местности численность прибывших в 2002 г. заметно увеличилась, то в сельской - миграционная убыль продолжилась (табл. 3).

Таблица 3

Миграция населения Вологодской области (чел.)

|

Показатель |

Годы |

2002 год, в % |

||||||||

|

1991 |

1995 |

1997 |

1998 |

1999 |

2000 |

2001 |

2002 |

к 1991 |

к 1995 |

|

|

Миграционный прирост, убыль (-) |

4657 |

6080 |

3003 |

2584 |

1574 |

1507 |

158 |

339 |

7 |

6 |

|

Город |

2163 |

8388 |

5457 |

4899 |

1268 |

804 |

86 |

520 |

24 |

6 |

|

Село |

2494 |

-2308 |

-2454 |

-2315 |

306 |

703 |

72 |

-181 |

-7 |

8 |

Источники: Статистический ежегодник Вологодской области. 1995 - 2002. - Вологда, 2003. - С. 39; Демографический ежегодник Вологодской области 1998. - Вологда, 1999. - С. 39.

Удельный вес экономически активных групп в общей численности населения региона в 2002 г. продолжает расти. Численность занятого населения в 2002 г. возросла при снижении доли безработных2, что свидетельствует о некотором преодолении тенденции неполного использования трудового потенциала

Вологодской области. Однако количество безработных остается значительным -41 тыс. чел. (табл. 4). Статус безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в 2002 г. имели в среднем 13 583 человека, в марте 2003 г. их численность увеличилась до 14 058 чел.3

Таблица 4

Состав экономически активного населения Вологодской области (тыс. чел.)

|

Показатель |

Годы |

|||||||

|

1993 |

1996 |

1997 |

1998 |

1999 |

2000 |

2001 |

2002 |

|

|

Экономически активное население В том числе:

|

650,6 |

605,8 |

624,7 |

624,5 |

671,5 |

672,5 |

664,6 |

672,1 |

|

624,8 |

557 |

559,4 |

545,1 |

594,1 |

618,9 |

605,6 |

631,0 |

|

|

25,8 |

48,8 |

65,3 |

79,4 |

77,4 |

53,6 |

59,0 |

41,1 |

|

Источник: О положении в экономике и социальной сфере Вологодской области в январе - марте 2003 гада / Вологда: Вологодский областной комитет государственной статистики, апрель 2003. - С .132 (на конец месяца).

Таким образом, при наличии неблагоприятной демографической ситуации в регионе, в ближайшее десятилетие становится реальной угроза сужения количественных параметров трудового потенциала в результате быстрого старения населения при сохранении низкого уровня рождаемости. В этой связи особого внимания требуют качественные характеристики трудового потенциала.

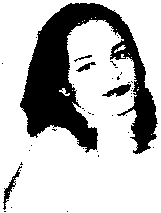

Положительные тенденции в динамике обобщающего показателя качества трудового потенциала - социальной дееспособности, отмеченные за период с 1999 по 2002 гг, в 2003 г. сменились негативными. Так, значение интег рального индекса дееспособности сократилось до 0,645 ед., увеличив разрыв со значениями 1997 года. Заметный спад отмечается у мужчин - 0,638 ед., и индекс дееспособности женщин оказался выше (впервые за 8 лет исследований). Резкое снижение значений генерального показателя качества трудового потенциала характеризует молодых респондентов (до 0,649 ед.) и респондентов со средним и ниже среднего образованием (0,625 ед.). В территориальном разрезе отмечен значительный спад индекса дееспособности в районах (в 2002 г. - 0,653 ед., в 2003 г. - 0,625 ед., минимальное значение в течение всего периода исследований) [рис. 1].

—<^— Вологда

—Д— Черепов ец

—В— Районы

Рис. 1. Динамика социальной дееспособности населения Вологодской области (в индексах).

Изменение индекса качества трудового потенциала населения обусловлено, в первую очередь, динамикой одной из его составляющих - энергетического потенциала, характеризую- безработных в численности экономически активного населения, измеряется в %.

3 О положении в экономике и социальной сфере Вологодской области в январе - марте 2003 года. - Вологда: Вологодский областной комитет государственной статистики, апрель 2003. - С.135.

щего человека с точки зрения его потенциальных возможностей для осуществления трудовых функций. Его компонентами являются психофизиологический (физическое и психическое здоровье) и интеллектуальный (знания и творческие способности) потенциалы.

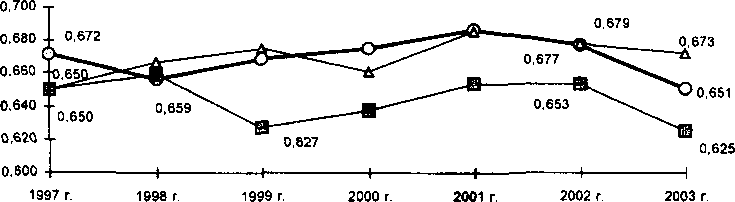

Индекс энергетического потенциала достиг в 2003 г. низшего уровня за весь период измерений (0,618 ед.) [рис. 2]. Его динамика обусловливает негативные изменения интегрального показателя качества трудового потен-циапа региона.

—О—Дееспособность —^^Социально-психологический потенциал —О—Энергетический потенциал

Рис. 2. Динамика индексов социально-психологического и энергетического потенциалов населения Вологодской области.

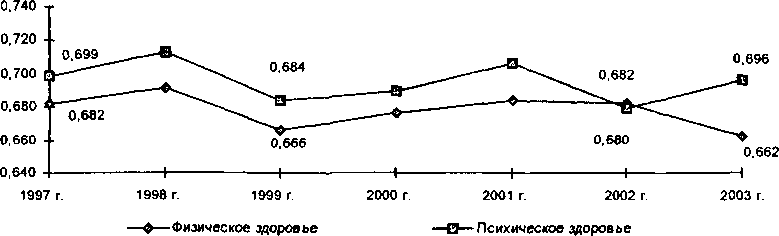

Психофизиологическая компонента энергетического потенциала остается на довольно низком уровне, что прежде всего вызвано ухудшением оценок состояния физического здоровья. В 2003 г. произошло еще большее снижение оценочных характеристик физического здоровья респондентов - до 0,662 ед. - наименьшей величины за весь период исследований (рис. 3).

Рис. 3. Динамика индексов физического и психического здоровья населения Вологодской области.

Особенно резкое ухудшение оценок физического здоровья в 2003 г. наблюдается в районах области. Самый высокий индекс зафиксирован в Череповце (0,705 ед.), он заметно выше показателей в областном центре, где уровень физического здоровья снизился до 0,652 ед.

В 2003 г. среди жителей региона, по их собственным оценкам, увеличилась по сравнению с 2001 г. распространенность быстро проходящих недомоганий - с 62 до 67%. Степень подверженности населения недомоганиям, не требующим больничного листа, а также болезням, не лишающим возможности самообслуживания, осталась примерно на том же уровне. Особенно настораживает тот факт, что доля болезней, вызывающих полную потерю дееспособности, возросла за два года более чем в два раза - с 5% в 2001 г. до 12% в 2003 г.

Наряду с заметным ухудшением оценок физического здоровья улучшились оценочные показатели, характеризующие психическое здоровье населения. Такая тенденция характерна почти для всех социально-демографических категорий населения. Несколько выше значение индекса психического здоровья у мужчин (0,713 ед.), лиц с высшим и неполным высшим образованием (0,733 ед.). В территориальном разрезе значительное улучшение психического здоровья, по оценкам жителей, наблюдается в Череповце, в районах области, напротив, заметно его ухудшение.

Повышение индекса психического здоровья обусловлено увеличением в 2003 г. (по сравнению с 2002 г.) удельного веса жителей области, не испытывающих различного рода психических проблем: навязчивых мыслей (с 22 до 34%), излишней обидчивости (с 37 до 46%), заторможенности (с 21 до 31 %), излишнего волнения (с 30 до 40%), чрезмерной возбудимости (с 23 до 35%) и др. Однако, несмотря на положительные изменения, в целом динамика данного индекса продолжает носить негативный характер. В этой связи остается актуальной проблема улучшения психического здоровья населения региона.

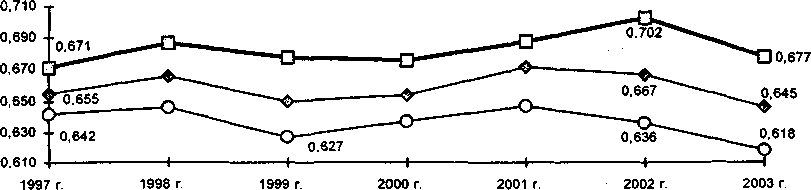

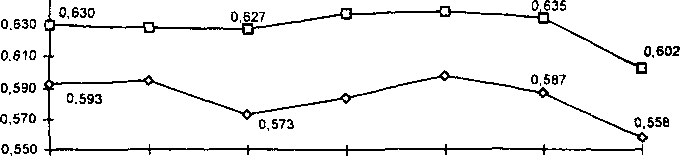

Среди первичных показателей социальной дееспособности индексы когнитивного и творческого потенциалов жителей Вологодской области имели на протяжении всего периода опросов самые низкие значения, и в 2003 г. последовало дальнейшее их снижение (рис. 4).

0,650 т

1997 г. 1998 г. 1999 Г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г.

—□—Когнитивный потенциал —О—Творческий потенциал

Рис. 4. Динамика индексов когнитивного и творческого потенциалов населения Вологодской области.

Одной из причин негативной динамики когнитивного потенциала можно назвать сокращение доли респондентов, отдающих предпочтение получению хорошего образования. В 2003 г. отмечается уменьшение по сравнению с 2002 г. доли лиц, осознающих, что «надо полностью использовать способности к обучению». Та часть населения, которая совершенно согласна с утверждением: «без знаний можно хорошо устроиться», в 2003 г. увеличилась до 17%, тогда как в 2002 г. она составляла 11%. Снизилась доля тех, кто согласен и совершенно согласен с мнениями о том, что знания украшают жизнь человека (с 82% в 2000 г. до 70% в 2003 г.) и лучше иметь хорошее образование (с 90% в 2000 г. до 79% в 2003 г), и тех, кто сделал бы все возможное для получения хорошего образования (с 73% в 2001 г. до 61% в 2003 г).

Возрастает доля респондентов, которые не интересуются: жизнью общества (17% - максимальное значение за весь период исследований), международной политикой (22% -максимальное значение), природой и охраной окружающей среды (19%; в 2001 г. - 12%). В целом за период с 2001 по 2003 гг. доля респондентов, осознающих приоритетность приобретения знаний, уменьшилась.

Сократился и удельный вес оптимистичных оценок роли творчества. Согласны с утверждением о том, что «творчество украшает жизнь человека», 68% опрошенных (в 2002 г. - 74%); признают необходимость полной реализации имеющихся творческих способностей 71% (в 2002 г. - 80%). Находят радость в изобретении нового 53% респондентов, в то время как в 2002 г. - 59%.

Многие из опрошенных ответили, что не обременяют себя творческими занятиями, и доля таких ответов постоянно увеличивается. Только 9% респондентов считают творчество стилем своей жизни. Всего около четверти опрошенных прибегают к творчеству при возникновении практической необходимости в каких-то действиях, в 2002 - 2003 гг. отмечается сокращение их доли до 20%. Большая же часть респондентов «творит» только при получении соответствующего задания от начальства или никогда ничего не предпринимает, основываясь в своей деятельности на прошлом опыте или советах, рекомендациях окружающих.

Приведенные цифры показывают, что индекс творческой активности находится в числе наиболее низких показателей качественного состояния трудового потенциала региона и в 2003 г. его отрицательная динамика продолжилась (см. рис. 4). Способности респондентов к творческому самовыражению ниже уровня знаний, которым они обладают.

Значение социально-психологической компоненты на протяжении всего периода исследований заметно превышало уровень индексов энергетического потенциала, не претерпевая существенных колебаний. Однако рост индекса, наметившийся с 2000 г., сменился заметным спадом в 2003 г. (см. рис. 2). Причиной негативной динамики является снижение уровня показателей социально-психологической составляющей - коммуникативного потенциала и социальной активности.

Коммуникабельность и культурный уровень формируют коммуникативный потенциал, который отражает способность человека к конструктивному общению, сотрудничеству с другими людьми. В период 1997 - 2000 гг. показатель культурного уровня населения сохранял относительно невысокое значение. Его увеличение, начавшееся с 2000 г, сменилось снижением в 2003 г. до 0,643 ед. (рис. 5). В целом в 2002 - 2003 гг. сократилась доля жителей области, которым в достаточной и полной мере свойственно умение слушать собеседника (с 68 до 63% соответственно), дружелюбие (с 76 до 70%), тактичность (с 64 до 58%), умение хорошо выполнять свою работу (с 71 до 67%), умение хорошо выглядеть (с 59 до 54%), умение уступать (с 54 до 49%).

0,740 х 0,733

0,710 --

0,728

0,731

0,704

0,680 --

0,650 --

0,669

0,643

0,620

0,609

0,624

0,590

1997 г.

1998 г.

1999 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

Коммуникабельность - - - -Культурный уровень

Рис. 5. Динамика индексов культурного уровня и коммуникабельности населения Вологодской области.

Показатель коммуникабельности - самый высокий и наиболее устойчивый среди остальных показателей качества трудового потенциала. В 1997 г. он составлял 0,733 ед. В дальнейшем заметных колебаний его значения не происходило, но в 2003 г. оно оказалось равным 0,704 ед. (рис. 5). К этому привело, в частности, постепенное сокращение доли тех, кому не свойственно быстрое раздражение при общении с людьми (с 53% в 2001 г. до 41% в 2003 г.) и чувство одиночества в обществе (с 53 до 45% соответственно).

Основным содержанием социальной активности — одного из элементов социально-психологического потенциала - является потребность в достижении и нравственный потенциал. Значение индекса социальных притязаний в 2003 г. осталось без существенных изменений (рис. 6). Это обусловлено неизменностью доли жителей области, планирующих заняться творческим трудом (13% в 2003 г.), добиться высокого материального положения (48% в 2002 г. и 50% в 2003 г.), заняться предпринимательской деятельностью (19 и 20% соответственно), повысить

0,780

0,750 -1

0,775

0,759

0,779

0,734

0,720 --

0,690 - -

0,660 - -

0,630

0,600 --

0,612

0,636

0,666

0,663

1997 г.

1998 г.

1999 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

Нравственный уровень

- - - «Потребность в достижении

Рис. 6. Динамика индексов нравственного уровня и потребности в достижении населения Вологодской области.

культурный уровень (37 и 34%), занять высокое положение в обществе (27 и 32%), добиться общественного признания (17 и 23%), расширить круг общения (47 и 45%). Таким образом, и в 2003 г. сохраняется нацеленность жителей региона на повышение своего социального статуса.

В течение всего периода измерений значения индекса нравственности оставались одними из самых стабильных и наиболее высоких среди всего комплекса показателей качества трудового потенциала населения региона. Однако в 2003 г. произошло некоторое снижение и этого индекса (см. рис. 6).

Данный факт обусловлен тем, что за период с 2002 по 2003 гг. сократилась доля респондентов, для которых очень важны следующие качества: честность - с 53 до 46% соответственно; уважение взглядов других людей - 35 и 30%; чувство собственного достоинства - 50 и 43%; профессионализм - 38 и 34%; уважение к родителям - 65 и 58%; порядочность - 56 и 49%; законопослушность - 32 и 28%. В целом же подавляющее большинство населения сохраняет приверженность таким ценностям, как уважение к родителям, старшим, окружающим, ответственность за свои поступки и т.д.

Тенденции развития российской экономической системы предъявляют новые требования к качественным характеристикам трудового потенциала. Принимая во внимание заметное несоответствие этих показателей предъявляемым требованиям, необходимо разработать пакет приоритетных направлений социальной политики, нацеленных на сохранение и улучшение качества трудового потенциала населения региона.

Возможными направлениями регулирования социальной ситуации могут быть:

-

• повышение материального благосостояния населения региона;

-

• охрана и укрепление здоровья;

-

• оптимизация регионального образовательного комплекса;

-

• развитие рынка труда;

-

• поддержка подрастающих поколений и молодежи;

-

• развитие миграционной политики.

Воздействуя на качественные характеристики жителей Вологодской области через развитие социальной сферы, можно добиться существенного усиления их адаптационных механизмов, удовлетворения потребностей экономики в квалифицированных специалистах, большей эффективности использования трудового потенциала области.