Тенденция и перспективы трансрегионализации глобального экономического пространства

Автор: Тахумова О.В., Галюк А.А.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 12-2 (31), 2016 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена новой тенденции в развитии мировой экономики - трансрегионализации, следствием которой станет кардинальное переформатирование глобального экономического пространства. Приведены возможные последствия трансрегионализации.

Глобальное экономическое пространство, трансрегиональное партнерство, трансрегионализация

Короткий адрес: https://sciup.org/140117365

IDR: 140117365

Текст научной статьи Тенденция и перспективы трансрегионализации глобального экономического пространства

Усиление процессов регионализации, охватывающих отдельные группы стран, которые стремятся к более тесному экономическому сотрудничеству путем создания дополнительных институциональных предпосылок, стало отличительной чертой развития глобальной экономики последних десятилетий. По данным ВТО, к концу 2015 г. было зарегистрировано 619 региональных торговых соглашений (РТС). Правилами ВТО отмечается приоритет расширения свободы торговли путем добровольных соглашений, более тесного сотрудничества стран-участниц подобных соглашений. Однако этими правилами формулируется жесткое условие: вследствие создания таможенного союза или зоны свободной торговли не должны ухудшиться условия торговли участников таких союзов и других членов ВТО1.

Ввиду развития трансрегиональных взаимодействий можно судить о возникновении в мировой экономике нового явления – трансрегионализма, приоритет которого заключается в первую очередь в общности экономических интересов стран, а не в территориальной близости и наличии общих границ.

Именно согласованными экономическими интересами и соответствующими межгосударственными договоренностями определяется эффективность такого взаимодействия, в то время как в условиях развития новых видов транспортных сетей и иных коммуникаций ослабляется экономическая роль географического соседства.

Одной из причин возникновения тенденций к трансрегионализму следует считать, с одной стороны, усиление тенденций национального протекционизма в результате последнего глобального финансово-экономического кризиса.

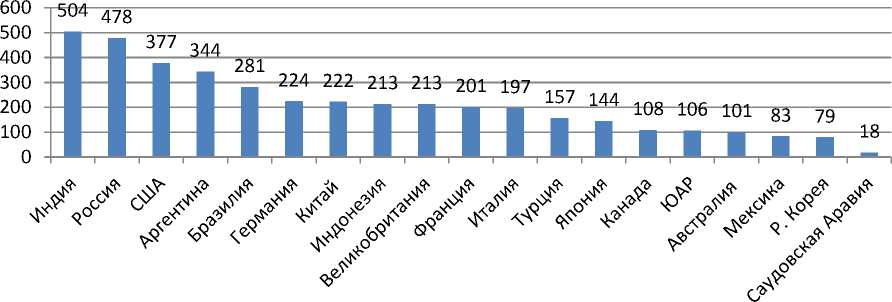

Как видно из рисунка 1, с 2008г. до конца 2015г. страны G20, несмотря на противоположные призывы их саммитов на высшем уровне, провели почти 5000 протекционистских практик.

Рисунок 1 – Протекционистские меры, принятые странами G20 в 2008– 2015 гг2.

Самыми защищаемыми отраслями, где были применены протекционистские меры, явились сельское хозяйство и машиностроение. От применения дискриминационных мер наиболее сильно пострадал Китай, против которого в 2008–2015 гг. применялись 2429 мер; 1790 мер было применено против США, 2297 мер – против стран ЕС3.

Трансрегионализация является новым этапом глобализации, отличительная черта которого состоит в формировании межгосударственных экономических соглашений нового типа, последующей их эволюции и возможном объединении. В перспективе в результате трансрегионализации будет наблюдаться ускорение процесса глобализации мировой экономики, замедлившегося под влиянием последнего финансово-экономического кризиса, придавшего ему новые оттенки и краски4.

О серьезности роли трансрегиональных альянсов в мировой экономике дают возможность судить показатели отдельных стран, которые входят в эти объединения: вес отдельных мегапартнерств в мировом ВВП (по номинальному валютному курсу) за счет взаимного пересечения составляет 30–45%, в мировой торговле – 20–35%, в накопленных ПИИ – 20–40%, что занимает огромную долю глобального экономического пространства. Примерами подобных многосторонних мегапроектов трансрегиональных экономических партнерств являются Транстихоокеанское партнерство, Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство, Региональное всестороннее экономическое партнерство, Всестороннее экономическое и торговое соглашение, ЗСТ ЕС-Япония, Экономический пояс нового «Шелкового пути».

Следует отметить, что трансрегиональные партнерства будут расширяться за счет вступления новых участников. В то же время наличием мегапартнерств не исключается возможность заключения преференциальных торговых и инвестиционных соглашений между государствами, являющимися участниками различных мегапартнерств или иных региональных альянсов.

Трансрегионализацией не только не ограничиваются, но в будущем и ускорятся системные глобализационные процессы в сфере коммуникаций, обмена информацией и т.п. Например, при том, что на платформе Facebook в 2015г. размещали информацию 50 млн. мелких и средних предприятий, 30% их потенциальных покупателей находятся за рубежом.

Таким образом, в среднесрочной перспективе мощное развитие получат тенденции трансрегионализации, которые существенно переформируют глобальное экономическое пространство. Новыми мегапартнерствами будут вызваны изменения в законодательстве государств, не вступивших в эти альянсы. Данные изменения обусловят снятие или снижение протекционистских барьеров, принятие цивилизованных правил международной торговли и инвестиций и т.п., что станет стимулом развития глобализационных процессов.

Список литературы Тенденция и перспективы трансрегионализации глобального экономического пространства

- Хейфец Б. Трансрегионализация глобального экономического пространства. Общество и экономика, № 6, 2016. -с. 21-42.

- Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ 1947) от 30 октября 1947 г. Информационно-правовой портал ГАРАНТ. РУ. . -Режим доступа: http://base.garant.ru/2560614/

- Официальный сайт ВТО. . -Режим доступа: https://www.wto.org

- Evenett S., Fritz J. (2015) The Tide Turns? Trade, Protectionism, and Slowing Global Growth. London: CEPR Press. P. 24.