Теоретическая модель процесса сушки зерна на щадящем режиме

Автор: Ачапкин М.М., Дужников В.Н.

Журнал: Инженерные технологии и системы @vestnik-mrsu

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 1-2, 2003 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14718492

IDR: 14718492

Текст статьи Теоретическая модель процесса сушки зерна на щадящем режиме

Алгоритм расчета прямоугольного внецентренно сжатого железобетонного элемента на поперечную силу следующий:

-

1. По формулам (4) и ^8) определя-ем 9max и ^тах-

-

2. Зададим несущую способность Qt - 0m»/2-

-

3. Зададим Z1 = 0,8/го.

-

4. По формуле (9) находим JV^.

-

5. По формуле (10) находим Z^7 при Nbv

-

6. Если 0,95 > Z1 / Z*aKT > 1,05, то определяем Z2 - ( Z1 + 2^акт )/2.

-

7 Переходим к пункту 3, заменяя Z^ на Z2.

-

8. Если 0,95 < Zx / Z^^ <1,05, определяем по формуле (9) А^акт

-

9. По формуле (4) определяем уфакт

-

10. Если 0,95 >0^ Q*aKT > 1,05, то

-

12. Если 0,95 < Q; / Q^< 1,05, расчет закопчен и Qj — несущая способность элемента Q.

определяем Q2 = (Qt + Q^aKT)/2.

И. Переходим к пункту 2, где заменяем Qj на Q2.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

-

1. Люи а ев Б. М, Красота и оптимальность в технике // Новое в строительном материаловедении: Юбил. сб. тр. каф. строит, материалов и технологии МИИТа. М., 1997. Вьтп. 902. С. 54 — 57.

-

2. Люпаев Б. М. О качественных оценках оптимальности технических решений / Б. М. Люпаев, С. В. Гарина // Современные проблемы строительного материаловедения: Материалы V Акад, чтений РААСН. Воронеж, 1999. С. 259 — 263.

-

3. Люпаев Б. М. Оптимизация расчета изгибаемых тавровых железобетонных элементов на поперечную силу / Б. М. Люпаев, С. В. Гарина // Долговечность строительных материалов и конструкций: Материалы конф. Мордов. гос. ун-та. Саранск, 2001. С. 106 — ПО.

-

4. СНиП 2.03.1—84. Бетонные и железобетонные конструкции. М.: Госстрой, 1985. 80 с.

Поступила 14.10.02.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА

СУШКИ ЗЕРНА НА ЩАДЯЩЕМ РЕЖИМЕ

М. М. АЧАПКИН, кандидат технических наук,

В. Н. ДУЖНИКОВ, старший преподаватель

Известно, что сушка зерна как у нас в стране, так и за рубежом осуществляется в конвективных зерносушилках, работающих на щадящем режиме. При этом в качестве агента сушки используется смесь топочных газов и воздуха. Установлено, что такая технология сушки имеет мизерный коэффициент полезного действия по использованию теплоэнергетических ресурсов и не исключает возможности ухудшения качественных характеристик зерна, особенно семенного.

Для устранения указанных недостатков необходима принципиально новая технология сушки зерна, т. е. сушка на щадящем режиме. Для реализации этой концепции рассмотрим процесс сушки с позиций законов теплотехники, гидравлики и технической термодинамики. Прежде всего следует иметь в виду, что при сушке зерна мы имеем дело в основном со свободной влагой, агрегатное состояние которой по классификации академика П. А. Ребиндера (3] характеризуется как жидкость. При этом удерживающими силами жидкости (воды) в материале являются силы молекулярного давления, силы внутренней энергии и механические силы. Следовательно, воду, находящуюся в толще зерна, можно рассматривать как реальную жидкость с присущими ей основными физическими свойствами.

Предположим, что эта жидкость объемом VB находится в состоянии равновесия в замкнутом сосуде. Совершенно очевидно, что при повышении температуры воды в сосуде на At "С давление увеличится за счет роста силы внутренней энергии на АР Этот показатель в соответствии с [ 1 ] определяется по формуле др = М« , (1) (1 + Pt^OPv где pt — коэффициент температурного расширения воды; At — величина изменения температуры; /3^ — коэффициент объемного сжатия.

Из формулы (1) видно, что повышение давления в замкнутом сосуде при расширении жидкости в нем зависит только от величин Ди Pv> значения которых, как правило, имеются в справочной литературе, и соответствующего температурного перепада. Так, например, при нагревании воды, находящейся в замкнутом сосуде, от 10 до 15 °C значение ДР увеличивается в 1,8 раза [1].

Учитывая то, что зерно является капиллярно-пористым материалом, а вода, как известно из гидравлики, несжимаемая жидкость, можно однозначно утверждать, что последняя при увеличении температуры выйдет из состояния равновесия и начнет двигаться в толще зерна по капиллярам в направлении к его поверхности, осаждаясь при достаточной малой скорости истечения на ней. Этот процесс характеризует физическую сущность понятия «отпотевание» зерна, широко используемого в сельскохозяйственной литературе.

Наиболее сложна в процессе обезвоживания влажного зерна, как показывает анализ имеющихся публикаций, стабилизация процесса сушки во времени, т. е. обеспечение требуемой скорости сушки. В общем случае скорость сушки у определяется объемом влаги 7д, удаленным с поверхности высушиваемого материала F в единицу времени, и выражается в диф ференциальной форме следующим образом:

(2) FdT где т — длительность сушки, ч.

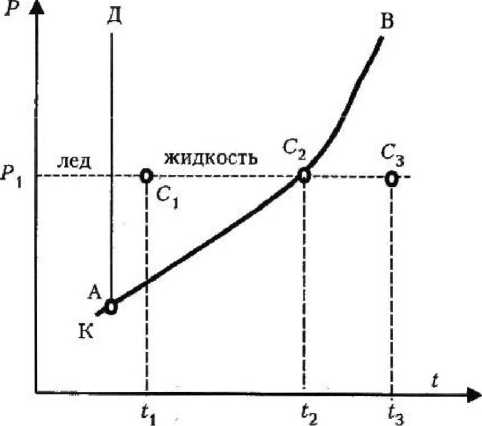

Чтобы правильно решить вопрос о стабилизации скорости сушки и принять наиболее рациональный ее режим, рассмотрим в соответствии с [2] фазовое состояние воды по Р — t диаграмме (рис.). Пусть начальное состояние воды, находящейся в толще зерна, соответствует параметрам точки С t (Pv t^). Поскольку вода является несжимаемой жидкостью, а зерно — капиллярно-пористым материалом, при нагревании последнего до t^ давление воды можно считать постоянной величиной. Однако ее объем в связи с изменением плотности увеличивается, в результате чего вся система выйдет из состояния равновесия и вода начнет двигаться в толще зерна по капиллярам к наружной поверхности.

Рис. Тройная точка фазового состояния воды

Если резко увеличить температуру зерна до t3, то точка процесса нагревания займет положение С3, т. е. вода претерпевает фазовое превращение вплоть до сухого пара непосредственно в толще зерна, что приводит к резкому увеличению объема влаги в виде пара и способствует ее удалению в начале сушильного процесса. При этом происходит перерас- пределепие сил давления внутри зерна вплоть до разрыва межмолекулярных сил связи тканей, т. е. качественные характеристики зерна ухудшаются.

Таким образом, становится очевидной необходимость организации сплошности гидравлического потока жидкости в толще зерна при его сушке (в пределах точек от СД до С2Л для чего следует принять оптимальное значение Д7 на весь период процесса сушки при условии обеспечения предельно допустимой температуры нагрева зерна, т. е. организовать щадящий режим сушки. В этом случае сушильный агент будет постепенно нагревать зерно до значения предельно допустимой температуры t^ и вода в толще последнего будет стабильно расширяться с определенной интенсивностью, не меняя своего агрегатного состояния.

Следовательно, зная по справочным данным предельно допустимый влаго-съем, можно определить время сушки т и ее скорость, что позволяет осуществить аналитический расчет зерносушилки любой производительности.

Список литературы Теоретическая модель процесса сушки зерна на щадящем режиме

- Альтшуль А. Д. Гидравлика и аэродинамика/А. Д. Альтшуль, П. Г. Киселев. М.: Стройиздат, 1975. 327 с.

- Мазуров Д. Я. Теплотехника и теплотехническое оборудование промышленности строительных материалов. Промышленная теплотехника/Д. Я. Мазуров, М. И. Роговой, Ю. М. Волгина. М.: Госстройиздат, 1966. 450 с.

- Нащекин В. В. Техническая термодинамика и теплопередача: Учеб. пособие для вузов. М.: Высш. шк., 19J59. 560 с.