Теоретическая оценка вероятностных характеристик количественного анализа, основанного на сочетании методов капельной микрофлюидики и полимеразной цепной реакции в условиях сверхмалых количеств генетического материала

Автор: Буляница Антон Леонидович, Посмитная Я.С., Тупик А.Н., Рудницкая Г.Е., Евстрапов А.А.

Журнал: Научное приборостроение @nauchnoe-priborostroenie

Рубрика: Математические методы и моделирование в приборостроении

Статья в выпуске: 4 т.27, 2017 года.

Бесплатный доступ

Классический метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени обладает большой погрешностью определения сверхмалых количеств (сотни копий и менее) генетического материала. В этих условиях используются методы цифровой ПЦР. При этом наименьшая погрешность количественного анализа достигается при условиях сопоставимости числа копий и числа аналитических ячеек, в которых регистрируется присутствие хотя бы одной копии анализируемого материала. В работе приведен теоретический вероятностный расчет схемы принципиально новой комбинации: ПЦР и капельной микрофлюидики, которая обеспечит приемлемые характеристики анализа сверхмалых количеств пробы. При этом ПЦР используется исключительно для копирования генетического материала, а количественный анализ производится с помощью капельной микрофлюидики. Приведен пример оценивания погрешности счета числа копий при учете двух различных независимых случайных факторов - отбор 10 %-й части пробы и 1 %-я погрешность счета капель с положительным результатом реакции.

Количественный анализ, полимеразная цепная реакция (пцр), капельная микрофлюидика, вероятностные характеристики, доверительная вероятность, погрешность, копия (мишень днк)

Короткий адрес: https://sciup.org/142214833

IDR: 142214833 | УДК: 577.2.08+519.246.2+532.582.7 | DOI: 10.18358/np-27-4-i5662

Текст научной статьи Теоретическая оценка вероятностных характеристик количественного анализа, основанного на сочетании методов капельной микрофлюидики и полимеразной цепной реакции в условиях сверхмалых количеств генетического материала

Анализ сверхмалых количеств генетического материала (порядка 10–100 копий) существенно ограничивает круг методов количественного анализа. Традиционно применяемый метод полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) [1], при котором исходное число копий определяется по положению порогового цикла, обладает большим рабочим диапазоном измерений (по крайне мере 103–109 копий). Однако погрешность количественного анализа многократно возрастает, когда число копий не достигает 1000.

В свою очередь капельная полимеразная цепная реакция как разновидность цифровой проводит количественный анализ путем счета числа ячеек (лунок, капель и т. п.), в которые помещается хотя бы одна частица (копия) генетического материала и амплифицируется. Попадание хотя бы одной частицы в каплю регистрируется оптическим (флуоресцентным) методом. Наилучшие условия анализа — средняя заселенность, т. е. отношение числа копий к числу капель — сопоставимая с единицей [2, 3].

В работе предлагается следующее сочетание указанных методов, позволяющее использовать их достоинства: проведение небольшого числа цик- лов ПЦР, благодаря чему число копий увеличится от 10–100 до тысяч; подсчет числа образовавшихся копий без дополнительного копирования с помощью капельной микрофлюидики. После второго использования капельной микрофлюидики не предполагается амплифицировать генетический материал. Представляется, что используемые приборные средства позволяют обнаружить в капле даже единичную копию ДНК-мишени, т. е. обеспечить положительный результат реакции. Таким образом, малое изначальное число копий ампли-фицируется и увеличивается на 1–2 порядка и становится сопоставимым с числом капель (несколько тысяч), обеспечивая в свою очередь среднюю заселенность порядка единицы. При этом оценивание полученного числа копий осуществляется подсчетом числа капель с положительным результатом реакции согласно традиционной методике цифровой ПЦР.

Для достижения большей точности анализа изначально выделяются из общего анализируемого объема 3 пробы по 10 % от исходной. Далее применительно к оставшемуся числу копий (70 % от исходной пробы) проводится дополнительно еще 2–3 цикла ПЦР. Тем самым увеличивается число копий еще примерно в 5–10 раз. Снова выделив из реакционного объема 3 пробы по 0.1 части, можно провести количественную оценку с помощью повторного использования капельной мик-рофлюидики. Найденное увеличение числа копий за известное число циклов позволит оценить эффективность Е ПЦР и экстраполировать обнаруженное число копий на начальное состояние, поскольку увеличение числа копий за m циклов составит (1 + Е)m. В условиях малого числа копий считаем эффективность ПЦР максимальной и постоянной (90 % и выше) [4].

Как говорилось ранее, число капель на первом и втором этапах капельной микрофлюидики берем различным с учетом 2–3 циклов амплификации и соответствующего увеличения числа копий, исходя из необходимости поддержать среднюю заселенность анализируемой пробы, примерно равной единице.

Из множества случайных факторов, определяющих ошибку количественного анализа, выделим два: первый — случайный процесс отбора 10 % исходного анализируемого объема, второй — случайную ошибку счета капель с генетическим материалом, окрашенных флуоресцентной меткой. Относительную погрешность счета числа капель, дающих сигнал флуоресценции (капель с положительным результатом реакции), зададим равной 1 %. Источником этой ошибки, в том числе, может быть фактор слияния (объединения) капель.

В работе представлена теоретическая методика расчета погрешности количественного анализа для случая сверхмалого числа исходных копий генетического материала с учетом двух вышеуказанных случайных факторов. Она легко обобщается на аналогичные схемы анализа при варьировании числа отбираемых после первого этапа ПЦР проб и их доли от исходного объема, числа циклов ПЦР, предшествующих этому отбору, числа циклов второго этапа ПЦР, величины эффективности ПЦР и числа капель на первом и втором этапах капельной микрофлюидики.

ИСХОДНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

Пусть имеется малое (от 10 до 200) количество анализируемых объектов — копий фрагментов ДНК. Как говорилось ранее, метод ПЦР-РВ не дает достоверных результатов количественного анализа в этих условиях. Сама методика количественного анализа основывается на построении кинетической кривой в координатах (число копий— номер цикла) и оценивании характерного момента времени, т. н. порогового цикла.

Капельная ПЦР как разновидность цифровой ПЦР также требует большего числа объектов (как копий, так и капель), т. к. анализ базируется на оценке средней заселенности — отношении (число частиц Ncopy / число капель Ndrop) и, как следствие, вероятности p+ того, что копия (мишень ДНК) попадет в каплю. При большом числе копий вероятность положительного анализа (доля капель с попавшими на них копиями) рассчитывается по закону редких явлений Пуассона. В явном виде:

p + = 1 - exp( - N copy / N drop ).

При реализации ПЦР многократно осуществляется цикл нагрева—охлаждения, вследствие которого число копий меняется по закону

N [ k ] = N [0](1 + E)k, где k — число циклов амплификации. Указанная закономерность выполняется только для относительно малого числа копий (т. н. начальный экспоненциальный участок), что соответствует нашим условиям. Число циклов должно быть существенно меньше 30 при типичной продолжительности процесса 40–50 циклов.

Первый этап ПЦР продолжительностью 8–12 циклов должен обеспечить увеличение числа копий примерно в 100 раз, доведя это число до нескольких тысяч.

Отбор пробы 10 % от исходного объема не может рассматриваться, как детерминированный процесс простого деления на 10. Отбор копий в 10 %-ю часть объема моделируется классической схемой Бернулли, а для числа копий от 100 и выше, согласно интегральной предельной теореме Муавра—Лапласа, — нормальным (гауссовым) законом. Полученное распределение числа копий в диапазоне (математическое ожидание ÷ ± 2.5 стандартных отклонения) для оценочных расчетов сгруппируем по интервалам шириной 0.5 стандартных отклонений (11 интервалов с суммарной доверительной вероятностью более 99 %).

МОДЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР

Пусть для определенности изначально имеется 40 копий. Далее проведено 10 циклов амплификации с эффективностью 90 %. От полученного объема, содержащего N 1 = 24500 копий, отбираются 3 пробы по 10 % от исходного объема. При полностью детерминированном процессе отобрано суммарно 7350 копий и осталось 17150.

Далее для оценки эффективности ПЦР (величины Е ) проводятся еще 3 цикла. Т. к. число копий далеко от стадии насыщения, то процесс амплификации продолжается с той же эффективностью 90 %. Таким образом, число копий достигнет примерно N 2 = 117600, и из этого объема также выберем 3 пробы по 0.1 от объема (по 11760 частиц при идеальном детерминированном разбавлении пробы).

|

N (0) = N исх |

-> |

N (1) = (1+ E )1 N исх |

-» ... -> |

N ( k ) = (1+ E ) k N исх |

-> ... -> |

NN = N ( m ) = (1+ E ) m N исх |

=» |

Число циклов m = 40–50

Оценка N исх по кривой N ( k )

Рис. 1. Схема традиционной ПЦР-РВ

На первом этапе для каждой из проб мы генерируем по 5000 капель. Средняя заселенность 2450 / 5000 = 0.49 и вероятность положительного результата реакции (доля капель с ДНК-мишенями) есть 1 – exp(–0.49), или 38.72 %.

Для второго этапа анализа, на основе которого необходимо будет оценить эффективность реакции и пересчитать исходное число копий, берем число капель вдвое большее — 10000. Средняя заселенность — 1.176 и вероятность положительного результата реакции 1 – exp(–1.176), или 69.15 %. На самом деле оценивается вероятность р + (через число капель с положительной реакцией), а уже на ее основе — число копий при известном числе капель.

Эффективность можно определить из соотношения 10• N2 = N, • 0.7• (1 + E)3, т. к. от числа копий, полученных после первого этапа (N1) "отобрано" 3 пробы по 10 %. Тиражирование оставшихся 70 % от N1 частиц за 3 цикла позволит получить столько копий, что 10 % от этого числа, попадающих в пробу на втором этапе, дает N2 обнаруженных копий. Из приведенного выше уравнения мы находим эффективность Е и далее экст- раполируем оцененное число копий на начальный момент времени N(0) = N1 • (1 + E)-10. Далее оценим вероятностные характеристики анализа с учетом того, что отбор частиц в каждую пробу — случайный процесс. Таким образом, вероятности р+ для первого и второго этапов анализа, а следовательно, оценки числа копий в пробах, эффективности реакции и начального числа копий (ДНК-мишеней) — также случайные величины.

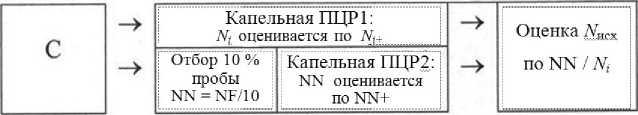

СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ КОМБИНАЦИИ ПЦР И КАПЕЛЬНОЙ МИКРОФЛЮИДИКИ

На рис. 1 и 2 приведены схемы реализации традиционной ПЦР-РВ и предложенной комбинации ПЦР и капельной микрофлюидики.

Если традиционная ПЦР-РВ, согласно рис. 1, требует по зависимости N ( k ) найти характерное значение k * — положение порогового цикла и далее по калибровочной кривой найти N (0), то предложенная схема комбинации реализует более сложную процедуру (см. рис. 2).

Ml) = (!+£)* TV,

N(k) = (IWN^

Число циклов I = 8-12

NE1=^ = (1+W,

1V;=NE1/1O, i= 1.2, 3

M = (l — i/10)NEl

NF = (1 +EYN11

(1+£)W

(ГЛ5)‘М

Число циклов г = 2—3

Рис. 2. Схема предложенной комбинации ПЦР и капельной микрофлюидики

-

1. Исходное число копий N (0) при реализации m циклов ПЦР-РВ увеличивается до величины (1 + E ) I N (0) при постоянной эффективности ПЦР Е = 0.90 (заданное модельное значение).

-

2. Если исходное число копий было 40, то за 10 циклов оно увеличилось примерно до NE = = 24500.

-

3. Пункт А схемы описывает два детерминированных процесса: а) отбор 3 раза по 0.1 объема исходной пробы ( N i в среднем равно 2450); б) оставшиеся 0.7 от NE копий ( N * = 17150) поступают, согласно пункту В, на вторую короткую стадию из r циклов амплификации.

-

4. Две независимых стадии капельной микро-флюидики с различным числом капель обозначены в стадии С: первая обеспечивает счет числа копий в 10 %-й пробе после первого этапа ПЦР, вторая — после отбора 10 %-й пробы счет числа копий после второй стадии ПЦР. Оба расчета числа копий осуществляются косвенным методом, исходя из счета капель с положительным результатом реакции.

-

5. По отношению NN и N i оцениваются сначала эффективность ПЦР ( Е ), а затем исходное число копий N (0).

В табл. 1 иллюстрируется пример случайного распределения оценок Ni и NN при отборе 10 % от объема проб. Данные сгруппированы по 11 интервалам длиной 0.5 стандартных отклонений. В качестве примера задано исходное число копий 40, число циклов I = 10 и r = 3, эффективность ре- акции 90 %.

Приближенное распределение оценок величины (1 + Е )3 можно получить согласно данным табл. 1. На их же основе проводится типовой оценочный расчет эффективности ПЦР по следующей схеме.

Например, N i = 2497 с вероятностью 12.1 % и NN = 11814 c вероятностью 17.47 % дают оценку (1 + Е )3, равную 11814 / (0.7·2497) = 6.7590, или Е = 89.07 % с вероятностью 0.1210·0.1747 = 0.0211, или 2.11 %, и т. д. по всем данным табл. 1.

Выбрав определенные сочетания оценок N i и NN можно определить границы доверительного интервала для Е . В частности, использование пары значений из интервалов 2 и 10 гарантирует доверительный интервал с вероятностью не менее 95 %.

Для оценивания исходного числа копий в этом случае используются пары (наибольшее N i — наименьшая Е ) и (наименьшее Ni —наибольшая Е ). В рассмотренном случае получим формальный диапазон 31.83–49.89. Учитывая "физический" смысл, — доверительный интервал 95 % имеет границы 31 и 50 копий.

При подсчете доверительного интервала можно учесть следующую закономерность: если распределение не сильно отличается от нормального, т. е. относится к так называемым колоколообразным распределениям, или высокоэнтропийным распределениям с малым коэффициентом антимодальности, к каковым относится распределение числа

Табл. 1. Распределение числа копий при двух стадиях отбора 10 % пробы

|

№ интервала |

Вероятность, % |

Среднее значение |

|

|

N i (*) |

NN (*) |

||

|

1 |

0.93 |

2333 |

11505 |

|

2 |

2.78 |

2356 |

11557 |

|

3 |

6.56 |

2379 |

11609 |

|

4 |

12.10 |

2403 |

11660 |

|

5 |

17.47 |

2427 |

11712 |

|

6 |

19.74 |

2450 |

11763 |

|

7 |

17.47 |

2473 |

11814 |

|

8 |

12.10 |

2497 |

11866 |

|

9 |

6.56 |

2521 |

11917 |

|

10 |

2.78 |

2544 |

11969 |

|

11 |

0.93 |

2567 |

12021 |

|

ИТОГО |

99.42 |

||

(*) Значения N i и NN пересчитываются по данным о числе капель с положительным результатом ПЦР (сигналом флуоресценции), а именно N i+ и NN+.

Табл. 2. Разброс оценок при количественном анализе сверхмалого числа копий при использовании комбинации методов ПЦР и капельной микрофлюидики

|

Число копий N исх |

Разброс оценок за счет случайности отбора в анализируемые пробы при доверительной вероятности не менее, % (*) |

1 %-я погрешность счета числа капель |

||

|

95 |

85 |

65 |

||

|

10 |

6–16 |

7–15 |

8–13 |

9–11 |

|

30 |

23–39 |

24–37 |

26–35 |

27–34 |

|

70 |

59–83 |

61–80 |

64–77 |

58–84 |

|

150 |

133–169 |

137–164 |

141–159 |

8–276 |

(*) В случае отбора 3 проб по 10 % перед первым и вторым применениями капельной микрофлюиди-ки и усреднения данных анализа ширина всех доверительные интервалы уменьшается в 3 ≈ 1.7 раза.

частиц, отобранных в пробу на обоих этапах, с доверительной вероятностью порядка 90 % случайная величина попадает в интервал [ m - k σ , m + k σ ], где k = 1.65 ± 0.05 [5].

Возможные ошибки, связанные с неточностью генерации заданного числа капель, их деформацией (слиянием), ошибки счета числа "светящихся" капель и, как следствие, вероятности р + и т. п. также следует учесть. Они учтены формально, заданием относительной погрешности счета капель с положительным результатом реакции без рассмотрения источников этой погрешности. Эффекты (разброс оценок количественного анализа сверхмалого числа копий), связанные с двумя описанными выше источниками погрешностей отражены в данных табл. 2. Оба эффекта рассматриваются в качестве отдельных, не зависящих друг от друга случайных воздействий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенная комбинация классических реализаций ПЦР и капельной микрофлюидики позволит проводить количественный анализ сверхмалых (порядка 10–100 копий) количеств генетического материала. При этом продолжительность анализа за счет уменьшения числа циклов ПЦР-РВ с 40–50 до 10–15 заметно сокращается.

Схема анализа заметно усложняется, и ее реализация требует наличия априорной информации по крайней мере о приближенном (сверхмалом) исходном числе копий и о примерном значении эффективности ПЦР, поскольку это необходимо для выбора числа циклов первого и второго этапов ПЦР, а также числа капель.

Выбор числа капель имеет особое значение, поскольку, как следует из данных табл. 2, в случае недостаточного числа капель (избыточной средней заселенности) даже 1 %-я погрешность счета капель с попавшими в них копиями исходного генетического материала приводит к катастрофическому ухудшению качества оценивания.

В соответствии с предложенной модельной схемой расчета можно оценить погрешности анализа, задав иные начальные условия (число копий и эффективность ПЦР), а также число циклов обоих этапов ПЦР и число капель на обеих стадиях применения капельной микрофлюидики.

Наблюдаемые закономерности, иллюстрированные данными табл. 2:

-

1) по мере увеличения числа копий, в т. ч. ам-плифицированных в процессе ПЦР, погрешность, связанная с отбором 10 % от исходного анализируемого объема убывает, что связано с параметрами распределения, описываемыми интегральной предельной теоремой Муавра—Лапласа;

-

2) при увеличении исходного числа копий, растет погрешность, связанная с пересчетом числа капель, дающих положительный результат реакции, в число копий, находящихся в пробе;

-

3) для обеих стадий реализации капельной микрофлюидики желательно обеспечение средней заселенности, примерно равной единице. При наличии априорной информации о примерном числе копий генетического материала в исходной пробе возможен оценочный расчет требуемого числа капель. При этом, необходимость точной генерации заданного числа капель отсутствует, т. к. даже при вариациях ± 20–30 % средняя заселенность пробы изменится соответственно. Принципиально важ-

- ной является только точность счета капель с положительным результатом реакции.

Работа выполнена в рамках проекта "Микроустройства на основе принципов "капельной" микрофлюи-дики для химического и биологического анализа" по Программе Президиума РАН № 8 "Химический анализ и исследования структуры веществ: фундаментальные основы и новые методы".

Список литературы Теоретическая оценка вероятностных характеристик количественного анализа, основанного на сочетании методов капельной микрофлюидики и полимеразной цепной реакции в условиях сверхмалых количеств генетического материала

- Real-Time PCR in Microbiology: From Diagnosis to Characterization/Ed. Ian M. Mackay. Caister Academic Press, 2007. 454 p. ISBN: 978-1-904455-18-9.

- Lun F.M., Chiu R.W., Chan K.C., Leung T.Y., Lau T.K., Lo Y.M. Microfluidics Digital PCR reveals a higher than expected fraction of fetal DNA in maternal plasma//Clin. Chem. 2008. Vol. 54, no. 10. P. 1664-1672 DOI: 10.1373/clinchem.2008.111385

- Dube S., Qin J., Ramakrishnan R. Mathematical analysis of copy number variation in a DNA sample using digital PCR on a nanofluidic device//PLoS ONE. 2008 DOI: 10.1371/journal.pone.0002876

- Сочивко Д.Г., Федоров А.А., Лавров В.В., Курочкин В.Е., Петров Р.В. Стохастическое моделирование кинетических кривых полимеразной цепной реакции//ДАН. 2011. Т. 439, № 5. C. 696-699.

- Новицкий П.В., Зограф И.А. Оценка погрешностей результатов измерений. Л.: Наука, 1991. 248 с.