Теоретическая оценка взаимосвязи демографического фактора и темпов экономического роста

Автор: Рушанова Э.И.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 2 (69), 2020 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу взаимосвязи демографического фактора и темпов экономического роста.

Демографический фактор, экономический рост, демография, миграция

Короткий адрес: https://sciup.org/140247779

IDR: 140247779 | УДК: 314.18

Текст научной статьи Теоретическая оценка взаимосвязи демографического фактора и темпов экономического роста

Демографический фактор – это фактор народонаселения; термин, используемый в научной литературе для обозначения зависимости темпов и пропорций общественного развития или его отдельных экономических параметров (доля потребления в национальном доходе, численность трудовых ресурсов и другие) от численности, семейного состава и возрастно-половой структуры населения, динамики рождаемости и смертности. Это сложное системное понятие, характеризующее народонаселение в единстве его качественных и количественных сторон; помимо процессов воспроизводства населения (рождаемости и смертности) и демографических структур. Компонентами демографического фактора иногда считаются миграция и расселение, социальная мобильность, состояние здоровья населения, образовательная и профессиональноквалификационная структура. Исследование механизма, структуры и степени воздействия демографического фактора на производство и потребление национального дохода составляет одно из ведущих направлений экономики народонаселения, по другому называемой экономической демографией1.

Вопрос о взаимосвязи экономических и демографических процессов вызвал интерес у многих экономистов еще в XX веке. Так, Саймон Кузнец, после длительной работы над оценкой данных о населении Филадельфии, использовал собственно демографические методы в экономике, тем самым способствуя быстрому прогрессу в становлении её прогностических функций. Он выделяет 5 спецификаций, которые он указывает в своей работе «Экономический рост и неравенство доходов» и которые, по его мнению, необходимо рассматривать при анализе распределения доходов в ходе экономического роста. Среди них особое внимание привлекает первая – это «количество членов семьи и их соотношение по уровню дохода» и третья – «нахождение в определённом месте жизненного цикла данного члена семьи и соответственного дохода в зависимости от экономической активности»2.

Демографические процессы и их влияние на экономический рост и экономическое развитие нашли отражение в различных теориях народонаселения.

Мальтузианскую теорию народонаселения разработал английский экономист Т. Мальтус в конце XVIII в. – начале XIX в. Она основана на суждении о том, что население может увеличиться в геометрической прогрессии, в то время как средства существования, в лучшем случае, только в арифметической; средства существования в долгосрочном периоде ограничены, что создает дефицит товаров первой необходимости, и их дефицит оказывает негативное влияние на человеческое общество3. Согласно мальтузианской теории, при увеличении численности населения происходит спад в экономике, и только сокращение его численности может стабилизовать ситуацию. По мнению Мальтуса, прирост населения контролируется ограничением дефицита средств существования; если ограничение будет временно нарушено, то голод, болезнь и война сократят население. Численность населения снова увеличится, только чтобы впоследствии снова пересечь абсолютное ограничение дефицита в, по-видимому, бесконечном круге. Только ограничения изобилий, такие как воздержание от брака, могут сломать круг4.

Маржиналистская теория народонаселения основана на идее демографического оптимума, то есть оптимальной численности населения. Наиболее подробно эта теория описывается в работах французского демографа ХХ века А. Сови. Главным критерием своей оценки численности населения он считает сравнение с оптимумом, значение которого может изменяться. В своих рассуждениях Coви широко использовал положения маржиналистской экономической теории, например, вывод о существовании обратной зависимости между занятостью и уровнями заработной платы. Однако он меняет местами аргумент и функцию: согласно маржиналистской экономической теории, число занятых определяется уровнем заработной платы, а у A. Coви, наоборот, все ключевые макроэкономические параметры, в том числе и уровень заработной платы определяются численностью населения5.

Марксистская демографическая теория является полной противоположностью мальтузианства. Ее представителями являются К. Маркс, Ф. Энгельс, А. Я. Боярский, Д. И. Валентей и В. Я. Феодоритов. Согласно марксистской теории народонаселения, социально-экономические факторы оказывают решающее воздействие на демографические процессы. К. Маркс установил, что «... всякому исторически особенному способу производства в действительности свойственны свои особые, имеющие исторический характер законы народонаселения»6. Так, перенаселение характерно для капиталистического общества, что является результатом особенностей накопления капитала. В социалистическом обществе рациональное размещение населения, оптимальная динамика его численности и его полная и рациональная занятость общественным трудом определяет сущность основного закона народонаселения7.

Демографический фактор рассматривается как один из источников экономического роста в модели экономического роста Роберта Солоу – американского экономиста и выдающегося ученого. Рост населения дополняет исходную модель Солоу по трем направлениям.

Во-первых, он может объяснить непрерывный рост валового выпуска продукции, а также помогает приблизиться к объяснению причин экономического роста. При росте населения в устойчивом состоянии экономики капитал и выпуск на одного работника неизменны. Количество работников растет с темпом n, капитал и объем производства также растут с темпом n, поэтому, рост населения не может объяснить длительного роста уровня жизни, поскольку в устойчивом состоянии остаётся постоянным объем производства в расчёте на одного работника.

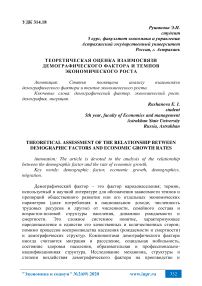

Во-вторых, рост численности населения позволяет расширить объяснение богатства и бедности разных стран. В соответствии с моделью Солоу, у страны с более высокими темпами роста населения, при прочих равных условиях, устойчивая капиталовооруженность труда будет более низкая и, как следствие, более низкий уровень душевого дохода.

Рисунок 1. Влияние роста населения на капиталовооруженность

Другими словами, быстрое увеличение численности населения приводит к обнищанию страны, так как поддерживать капиталовооруженность на высоком уровне, когда быстро растет само количество работников, очень сложно. Так модель Солоу предсказывает, что более низкий уровень валового продукта на душу населения будут иметь страны с более высокими темпами роста его численности.

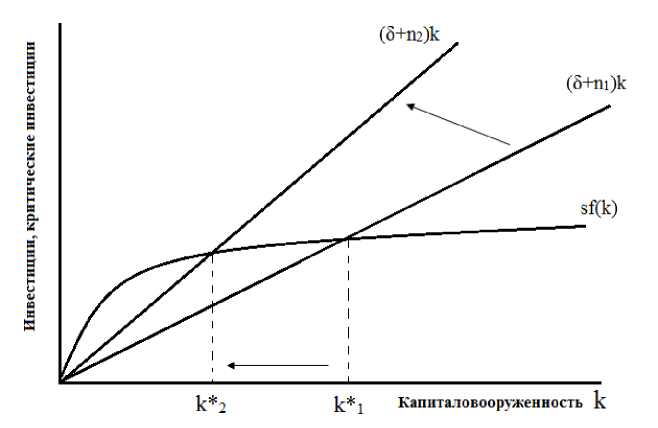

В-третьих, рост населения влияет на уровень накопления капитала по Золотому правилу.

Рисунок 2. Влияние роста населения на капиталовооруженность по Золотому правилу

Увеличение темпа роста населения n сдвигает вверх линию, представляющую рост населения и износ. Для нового устойчивого уровня характерен меньший запас капитала на одного рабочего. Так, модель Солоу предсказывает, что страны с более высокими темпами роста населения будут иметь меньшую капиталовооруженность и отсюда - более низкие доходы8.

8 Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. – М.: Московский государственный университет, 1994. – С. 171.

Помимо численности и темпов роста населения, большое влияние на экономический рост оказывают такие аспекты демографического фактора, как плотность населения, миграция, а также физическое и психологическое состояние трудоспособного населения.

Так, в странах с малой плотностью населения наблюдается приверженность к ведению натурального хозяйства. Для таких стран является невыгодным развитие информационно-транспортной инфраструктуры, например, ведение линий кабельных коммуникаций.

Миграция народонаселения может быть как положительным, так и отрицательным фактором. Миграционная подвижность населения в целом положительна, поскольку такая подвижность делает возможным более равномерное распределение населения в социальном пространстве, его перераспределение между трудодефицитными и трудоизбыточными районами, способствует выравниванию производственного опыта людей. Какой эффект – положительный или отрицательный – оказывает миграция в каждом конкретном случае, зависит от ее темпов и направленности.

Психологическое и физическое состояние трудоспособного населения является важным фактором, оказывающим воздействие на экономический рост, поскольку от состояния здоровья работников зависит качество производственного процесса и сроки выполнения работы9.

В современных условиях ускорение социально-экономического развития страны, переход к преимущественно интенсивному типу производства требуют развития производительных сил общества, повышения производительности труда, роста трудовой активности людей. Это придает все большую значимость учету тенденций роста населения, их влиянию на основные параметры экономического развития, обоснованию мер демографической политики10.

Список литературы Теоретическая оценка взаимосвязи демографического фактора и темпов экономического роста

- Валентей Д.И. Демографический энциклопедический словарь. - М.: Советская энциклопедия, 1985. - 608 с.

- Ильичёв Л.Ф., Федосеев П.Н., Ковалёв С.М., Панов В.Г. Философский энциклопедический словарь. - М.: Советская энциклопедия, 1983. - 836 с.

- Кокин Ю.П., Кохова И.В., Лаврентьев В.М., Маслова В.М., Петроченко Н.П., Смирнова М.Е., Сорокина М.Е., Сухова Л.С., Шлендер П.Э. Экономика труда. - М.: Магистр, 2010. - 686 с.

- Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. - М.: Издательство политической литературы, 1960. - том 23. - 907 с.

- Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. - М.: Московский государственный университет, 1994. - 735 с.

- Трунин С.Н. Экономика труда. - М.: Экономика, 2009. - 496 с.

- Стариков М.А. Влияние демографической проблемы на развитие мировой экономики // Актуальные вопросы экономических наук. - 2009. - № 4-2. - С. 12-14.

- Ткаченко А. Саймон Кузнец о демографических проблемах // Демографическое обозрение. - 2016. - № 1 (3). - С. 71-93.

- Price D. Of Population and False Hopes: Malthus and His Legacy // Population and Environment. - 1998. - Volume 19. - № 3. - P. 205-219.

- Neumayer E. An Empirical Test of a Neo-Malthusian Theory of Fertility Change // Population and Environment. - 2006. - Volume 27. - № 4. - P. 327-336.