Теоретические аспекты формирования государственной экономической политики России на современном этапе развития

Автор: Вертей О.М.

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Государственная политика и политические институты: история и современность

Статья в выпуске: 4, 2017 года.

Бесплатный доступ

Введение: вопрос формирования экономической политики всегда находился в фокусе внимания государственных органов власти, однако можно утверждать, что в условиях современной действительности, характеризующейся наличием турбулентных процессов, указанная проблема приобрела особую значимость. Прикладное воплощение стратегии экономического реагирования невозможно без понимания азов разработки экономической политики, ее причинно-следственных связей, а потому возникает необходимость в осмыслении теоретических аспектов, которые могут быть положены в основу формирования экономической политики государства с учетом конъюнктуры российской экономики. Цель: исследование особенностей формирования государственной экономической политики России, функционирующей в нестабильной среде макропространства, в контексте теоретических положений экономической теории. Методы: теоретического исследования, системного анализа, дедуктивно-индуктивный метод. Результаты: систематизированы мероприятия по реструктуризации экономики и преодолению ею кризиса в странах с переходной экономикой. Выявлены базовые рекомендательные мероприятия, трансплантация которых будет уместна для российской экономики с учетом ее ментальных особенностей и специфики развития. Оценены выгоды и издержки, которые предоставляет развитие сектора машиностроения в структуре национальной экономики. Исследованы сложности кадрового, научно-технологического состава, препятствующие инновационной активности субъектов экономической среды. Выводы: проанализированы особенности регулирования экономики, основанные, с одной стороны, на концептуальной преемственности принципов и аксиом различных научных школ, направлений и течений, а с другой стороны, являющиеся результатом действия тех экзогенных факторов, которые оказывают влияние на конъюнктуру экономического пространства. С учетом существующих положений экономической мысли предлагаются варианты формирования экономической политики, опирающиеся как на исторически доказавшие свою значимость рекомендации и механизмы достижения благосостояния государства, так и на возможности, предоставляемые современной экономической средой.

Экономическая политика, санкции, машиностроение, прямые инвестиции, инновационная активность, экономическая безопасность, турбулентная экономика

Короткий адрес: https://sciup.org/147204257

IDR: 147204257 | УДК: 338.24(470+571) | DOI: 10.17072/2218-9173-2017-4-510-530

Текст научной статьи Теоретические аспекты формирования государственной экономической политики России на современном этапе развития

В условиях влияния эндогенных и экзогенных факторов национального и мирового пространства российская экономика функционирует в достаточно сложной конъюнктурной среде, что требует выдвижения и достижения противоречивых и в то же время амбициозных задач. Учитывая прогноз Правительства РФ о нулевой отметке экономического роста российской экономики в 2017 году, а также выход на новый, трехпроцентный уровень ВВП лишь к 2020 году (Чернова, 2015), актуальность разработки курса экономического реагирования и регулирования, проводимого с опорой на реализацию структурных и институциональных реформ, не вызывает сомнения. Указанные реформы должны учитывать группу проблем, характерную для российской экономики, а именно сырьевую специализацию производимого ВВП (Алексеев, 2012), устаревшее по качественным показателем промышленное оборудование, низкую долю наукоемкой продукции, что обусловливает общую деиндустриализацию производства и низкую конкурентоспособность национальной экономики. Также нельзя не упомянуть обострившиеся отношения с ведущими странами мира, усугубленные в результате введения экономических и политических санкций и способствующие ухудшению многих социально-экономических показателей в структуре российской экономики.

Таким образом, цель работы состоит в исследовании теоретических аспектов формирования государственной экономической политики России в современных условиях ее функционирования.

Достижение указанной цели предполагает постановку и решение следующих задач: изучить существующие научные подходов к проблеме государственного регулирования в контексте зарубежной и российской экономической мысли; определить особенности преодоления кризисных тенденций в странах бывших советских республик; разработать политику аффинирования, базирующуюся на трансплантации зарекомендовавших себя мероприятий, соответствующих российской действительности; раскрыть варианты формирования экономической политики России на современном этапе функционирования с учетом существующих препятствий и возможностей.

Стратегический курс на поддержание, стимулирование рыночных отношений как мультипликатора развития всей пространственно-гетерогенной экономики России обусловливает совершенствование системы управления, которое не может осуществляться в отрыве от учета базовых категорий экономической науки. Абстрагирование от экономических положений, имманентно присущих всем экономическим системам независимо от способа хозяйствования и целей функционирования, может привести к ухудшению качества проводимой государственной экономической политики за счет неверно выбранного методологического аппарата реагирования. В связи с этим представляется важным изучить возможности формирования политики государства в области экономики для обеспечения дальнейшей динамики развития всех социально-экономических показателей страны.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Теоретической основой исследования стали труды отечественных и зарубежных экономистов, посвященные особенностям реализации государственной экономической политики. Так, вопросу разработки и реализации экономической политики государства посвящено достаточное количество работ, начиная со времен применения методов и форм познания. За государственный протекционизм и максимальную опеку государством всех агентов экономики выступали Дж. Стюарт, Дж. Ло, Т. Ман, а также представители кейнсианского и неокейнсианского течения. Вмешательству государства с точки зрения стимулирования исторически данных преимуществ уделяли внимание В. Рошер, Г. фон Шмоллер, Ф. Лист. Математический расчет наблюдаемых выгод и издержек в контексте государственного регулирования содержался в работах представителей маржинализма К. Менгера, Л. Вальраса, У. С. Джевонса и фрайбургской школы (Л. Эрхард, А. Мюллер-Армак, В. Ойкен). Важность индикативного планирования подчеркивалась в исследованиях экономистов французской школы (М. Алле, Ж.-Л. Рюеф), а приоритет невмешательства государства в жизнь хозяйствующих субъектов, проявляющего «оптимизирующее поведение», отдавался классиками (П. Буагильбер, У. Петти, Д. Риккардо) и учеными чикагской школы (Дж. Стиглер, Г. Саймонс, Г. Демсец, Ф. Найт, Дж. Вайнер, Л. Минтс).

Среди отечественных экономистов мероприятия по осуществлению эффективной государственной политики с точки зрения структурных преобразований секторов экономики анализировались Р. С. Гринбергом, В. А. Мау (Мау, 2016), Л. М. Григорьевым (Григорьев и др., 2008). Необходимость инновационного совершенствования отмечали И. М. Бусыгина (Бусыгина и Филиппов, 2010), А. В. Тодосийчук, а важность аккумулирования и грамотного перераспределения финансовых ресурсов в этой сфере подчеркивали А. Г. Аганбегян, А. Г. Куликов, З. Г. Антонова.

С позиций влияния институтов на развитие условий экономической жизнедеятельности исследовали вопрос формирования экономической политики У. К. Митчелл, Г. Минз, Дж. Р. Коммонс, А. Алчиан (Liebowitz and Margolis, 2000). С данных позиций институциональная среда, как фактор формирования успешного курса государственного реагирования на возникающие эндогенные и экзогенные процессы, отмечена в работах А. Р. Нуртдинова, А. Н. Олейника, А. Е. Шаститко. Симбиозу институционального и экономического пространства отводилось внимание О. В. Иншаковым, Д. П. Фроловым (Иншаков и Фролов, 2007), а Г. Б. Клейнер (Клейнер, 2005), В. М. Полтерович подчеркивали важность учета институтов при проведении инновационной политики государства.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

На сегодняшний момент вопрос формирования и реализации экономической политики России становится одним из наиболее важных. Санкции со стороны ведущих мировых государств, экономические флуктуации, влияющие на качество ведения производственной деятельности – все это оказывает прямое воздействие на социально-экономические показатели. Так, первый квартал 2016 года был отмечен снижением ВВП (в ценах 2011 года) на 1,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2015 года; ВВП второго квартала 2016 года был ниже предыдущего уровня на 0,6 % (в сравнении с 2015 годом) и на 6 % – по сравнению с 2014 годом. Необходимость стабилизации экономической конъюнктуры потребовала осуществления расходов из средств золотовалютных резервов, в результате чего по состоянию на 08 сентября 2017 года их значение составило 427,3 млрд дол., что на 7,1 % ниже аналогичного значения в сентябре 2014 года, и на 15,2 % – в сентябре 2013 года.

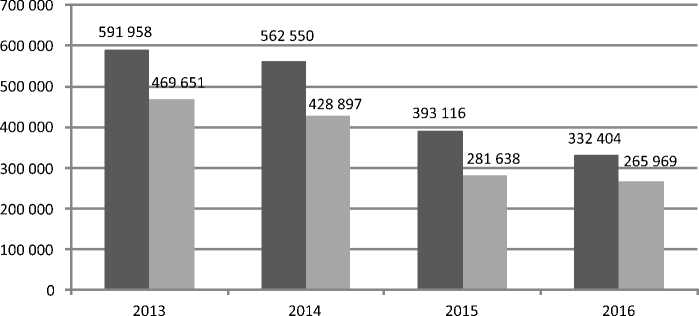

Дисгармоничные взаимоотношения со странами мира отразились на динамике показателей внешней торговли. Экспорт в 2016 году сократился по отношению к 2013 году почти вдвое, на 43,8 %, в то время как импорт уменьшился на 43,4 % (рис. 1).

Рис. 1. Экспорт и импорт товаров и услуг Россией в 2013–2016 годах, млн дол. / Fig. 1. Export and import of goods and services in Russia in 2013–2016, mln. $

Источник: составлено автором по данным Центрального банка РФ .

Помимо прочего конъюнктура экономического хозяйства сказалась на динамике прямых инвестиций в Россию, которые в 2015 году сократились на 11,9 % по сравнению с 2013 годом и на 56,5 % – в отношении 2014 года.

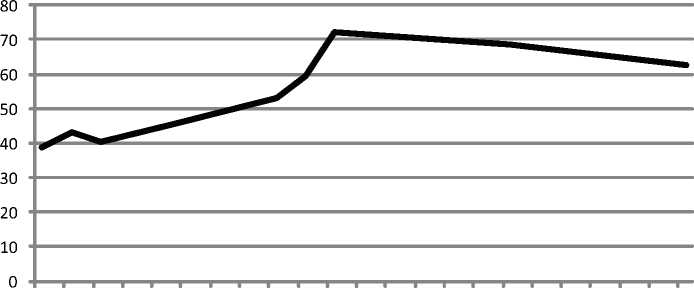

На ухудшение экономического положения российской экономики повлияли не только введенные санкции, но и падение цен на нефть (с $112 в июне 2014 года до $49 в сентябре 2016 года) вкупе с падением курса рубля. Так, стоимость бивалютной корзины на 15 сентября 2017 года составляет 62,69 руб., что на 38% выше стоимости, наблюдавшейся 15 октября 2014 года (рис. 2).

Рис. 2. Стоимость бивалютной корзины, руб. / Fig. 2. The cost of the dual currency basket, rub

Источник: составлено автором по данным Центрального банка РФ.

Таким образом, последствия от введения санкций и действия экзогенных факторов макроэкономической среды нанесли удар по экономике России, в связи с чем вопрос о разработке курса экономического регулирования приобретает особую значимость. В данном случае важным видится обращение к истокам формирования вектора стратегического реагирования, что требует изучения теоретических основ формирования политики государства в сфере экономики.

ОБСУЖДЕНИЕ

Так что должна представлять собой современная экономическая политика российского государства? На чем основываться? Какие целевые установки и методы включать? Присутствуют ли обобщающие категории, связывающие совокупность экономических воззрений на основополагающие понятия в структуре экономической политики, и повлияло ли их наличие (если оно есть) на формирование современного и, возможно, будущего механизма регулирования пространственно-гетерогенной экономики.

На данном этапе исследования анализ из когнитивно-когерентного переходит в конвергентный, осуществляемый на базе методологического аппарата, выдвигаемого на основе причинно-следственных взаимосвязей и гипотезно- дедуктивного инструментария. Это позволит выделить особенности формирования экономической политики государства на современном этапе развития народного хозяйства.

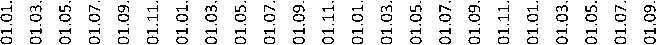

Так, для ответа на вышепоставленные вопросы предлагается в стратегии реализации определенного курса государственного регулирования и реагирования на внешнеэкономические флуктуации опираться на гипотетические основы формирования экономической политики, базирующейся на условно обозначаемых теориях «де-факто» и «де-юре» (рис. 3).

Рис. 3. Методологический аппарат формирования современного представления о роли государства в условиях трансформационной экономики / Fig. 3. Methodological instruments providing for a modern understanding the role of the state under the transformational economy

Источник: составлено автором.

Суть теоретических представлений кроется в том, что, с одной стороны, российская экономика в современных условиях может воспользоваться зарекомендовавшими себя мерами по реновации и обновлению хозяйственного корпуса, что является априори необходимым в любой ситуативной обстановке, как в кризисной, так и сбалансировано существующей (Arthur, 1990) . С другой стороны, формирование экономической политики может как основываться на ретроспективном анализе рекомендаций, зафиксированных в разработках представителей различных экономических школ и направлений, так и включать комплекс мер, вырабатываемых в качестве ответа на вызовы внутренней и внешней среды (Braunerhjelm, 2008).

Остановимся подробнее на каждой из составляющих выдвигаемых гипотез.

Так, предлагается провести оценку опыта осуществления мероприятий для стабилизации экономики в разных странах. Это позволит выдвинуть ряд предположений, касающихся планомерности и разумности реализации одного из вариантов формирования экономической политики государства. С этой целью нами был проанализирован массив информации, касающейся основных действий, предпринятых для стабилизации народного хозяйства в 14 республиках, до определенного этапа хозяйственного развития входящих в состав СССР. Выборка для консеквентного анализа предложена неслучайно: входящие продолжительный промежуток времени в арьергард дружественных республик, они близки друг другу по менталитету, хронологическим этапам развития, целям и способам регулирования, находящимся в приоритете у руководства и осуществляемым порядка семи десятков лет. Структурная трансформация экономики 1990-х годов поставила социалистические республики в схожие, симметричные условия (Калинина, 2014), и по историческому наследию, равно как и возможностям для экономического роста, Россия более близка к своим соседям по СССР, нежели к партнерам дальнего зарубежья. Многие из них не единожды сталкивались с кризисным положением экономического сектора, находя баланс частных и государственных интересов, в чем возникает особая потребность и в российском обществе. Поэтому видится полезным проанализировать те мероприятия, которые с учетом существующих ментальных традиций и механизма государственного регулирования можно с успехом трансплантировать на почву российской экономики.

Краткий экскурс по основным мероприятиям, проводимым с целью реабилитации экономики, преодоления стагнации производства и нивелированию локальных болевых точек, свойственных вышеуказанным странам, представлен в таблице 1. Многие из них особое внимание уделяли стимулированию развития перерабатывающей промышленности, целевой подготовке кадров для нужд машиностроения, особому контролю государства над жизнеобеспечивающими отраслями экономики, равно как и его доминантному присутствию в ключевых видах экономической деятельности (в особенности сельском хозяйстве и обрабатывающей промышленности). При единстве исторического и логического как метода теоретической формы научного познания возможно в качестве рекомендательных выделить некоторые результативные мероприятия, представляющие интерес для российской экономики. Часть из них с успехом применяются на сегодняшний момент, в отношении других ведутся обсуждения, третьи не принимаются во внимание в силу существующих институциональных ловушек.

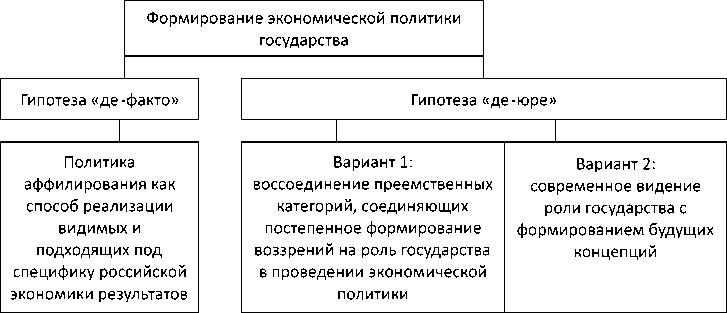

Так, на основании проведенного исследования предполагается вероятность, что только при поддержке отечественного машиностроения возможно поэтапное совершенствование конъюнктуры национального хозяйства, которое выведет российскую экономику на передовые пути развития и позволит ей сохранить экономическую независимость, что особенно важно в условиях охлаждения отношений со странами-партнерами (рис. 4). Данный тезис не случаен: машиностроение обусловливает становление и развитие технологических укладов (Scandizzo, 2005), тесно взаимодействует и является связующим звеном со всеми определяющими отраслями экономики. От степени развития данного сектора во многом зависят показатели материало-, энерго- и металлоемкости страны, производительность труда, национальная и экологическая безопасность, являющиеся неотъемлемыми элементами обороноспособности государства (Krawatzek and Kefferpütz, 2010). Более того, поддержание машиностроения включает в себя социальную составляющую в связи с тем, что кадровый состав данной отрасли охватывает более трети работающих,

|

s и s s к Q 4) sr s 2 © к 0 и л s s я св « s R св 4» ©4 a к 4) R И Св ce Я a я 5 к |

я 1 О а к о ^ и и go Д ft д -ft В и я к о S к <и <и И Я Я Я а Пн ^,а 2 о ’5 Н Z Я Й Я Я Я А о и >д * о Я а Я Пн § О у к 3 S й Я о Пн ° 2 § 2 В я 9 я ^ Й я я 2 н X Пн а s н g н Д И? § ^ ^ 5 в а н й ё g д S 5 и 1 2 a i * в И О § 2 8 О Пн о Пн Я « .яд ’S Пн й яря о g s я О S я я Я 3 cd cd гая Н * v * и ft ft ft Ин & о у Е я к a s лук о 5* а g й В К и >> |

S M s Я Пн Я о s ’S cd £ s о Й X В к Пн о и cd н Я Пн Я t Я S cd Пн Я К Пн cd И S В к к cd н О К S о я Я S к Пн о и |

Пн о я и 5 8 м и й S Я О а Пн а 2 и g я Д И S « о Пн у У « Я Е s о S я я Н НН Я 0 И Пн Я а 5 а а ° Пн о Пн й Д W д д и ’S d л g К Я Й * 2 а * Ms £ &^ 'ft В ° ft Д ft SRO идя д и r 5 м О Н g 5 § з л д ^ О ^ я £ « Д S О п Д' я" ° « g 5 « Я s я ® Енов д и Я я я 3 О S g 3 г\ Пн О S Е к д * О О о Пн «идо >я о ш д Я и В и И U ° я 3 и SB я 2 ” й Д я Я и Д д н Р Я Я Пн и у о Я О В4 Пн cd и й ft н |

’S ° В У « я g У Я S У vo Пн Е я К «Ко Ms 2 8 Я а ° 2 Е - Пн Ms 3 О Пн • Й я 2 « й и ft и g й S Я я g р Я Я а Пн Сц Eft U Пн р я О О Eft О Я « Р О Пн Я У Д Я Д g И о Д 3 а О а § н ft 5 р д 5 g <- <-> 3 о о ft g § 5 р 2 2 Пн 2 й я о S я -04 И Д Е .а Пн 2 g S S о Shs 1 1 Д „ у S и Д p й E e я « d H ^ H >S g^ § о я л . К д К p S й S д \o м Я П я a a a Пн а g я я я Пн " ° Эк я X а д s 2 а 2 д я я а н Зур Й S Д g С о Eft а |

cd я Пн S ая1 я К О о S н Й Д ® cd а g н1 К о Я я о 5 а о й я Пн й sn § S И д д § и о Д а а о * m Д ёч я я 5 к * * s й й * д а я я 8 Eft а Eft S S S и ж ft s ft Я Пн Р S 2 к «До m а 5 а ° Я к 2 « Я & и а я д 2 S а а и 2 В м Е 2 я я а ^ ft g к 2 я о S а н а я я м X Soft К Я Eft S н Eft s ft к 5 н д « ft Д и и Пн |

>8 я я Я 5 X В я о Пн о я к я к я я S к я Пн о о к я к Пн ^ |

а о S я Eft я к я к я о я я к о о л я я Пн я VO я я к о о я S к я S я Пн Eft я со |

|

|

св a ce H 5 |

К cd Eft cd VO Пн Я co < |

я S к Я Пн < |

О а Я Ю |

я я & |

к я я я я ^ |

к н я Пн в |

я я я Г^ |

Не вызывает сомнений утверждение, что поддержание и дальнейшее стимулирование машиностроения является проблемой стратегического назначения, без решения которой невозможно поступательное развитие национального хозяйства. В совокупности именно машиностроение детерминирует инновационный прогресс с симметричным экономическим ростом (Montonen et al., 2014), улучшением показателей эффективности и производительности труда, а также ростом благосостояния народа посредством стимулирования внутреннего производства, результаты которого найдут прикладное назначение как на внутреннем, так и внешнем потребительском рынке.

На сегодняшний день ситуация в данном комплексе не является благополучной: удельный вес в структуре производства составляет около 20 %, что в два раза меньше, чем в развитых странах мира; моральный равно как и физический износ оборудования составляет порядка 60–65 % (Тарасов, 2015), а средний возраст основных фондов давно достиг двадцати лет. Темпы обновления технологической базы составляют менее 1 % в год, в то время как выбытие основной аппаратуры за тот же промежуток времени идет со скоростью в два или в три раза большей. Положение отягощается тем, что только 4–5 % отечественных предприятий заинтересованы во внедрении новейших разработок в структуру машиностроения, функционирование которого обеспечивает лишь 30 % потребностей населения. Наконец, стоит упомянуть о нехватке квалифицированных кадров, характеризующейся стремительно стареющим составом нынешнего персонала и острым дефицитом молодых кадров, способных к освоению современных технологий, жизненно необходимых для создания конкурентоспособной продукции.

Поэтому в целях ликвидации указанных проблем и возрождения машиностроения уместным и разумным кажется стимулирование приобретения продукции машиностроения отечественного образца посредством прямого субсидирования, выделяемого для создания спроса в инфраструктурных отраслях, а также субсидирования процентных ставок для приобретения патентов и лицензий. Налоговые льготы вкупе с налоговыми каникулами являются эффективной мерой для оживления производственной активности у современных предприятий.

Кроме того, необходимым является факт не только поддержания уровня выделяемого финансирования, но и увеличения его размеров – целевое выделение средств будет действенным способом развития высокотехнологичных отраслей на первоначальной ступени переоснащения технологической базы машиностроительного комплекса (Ткаченко и Кузнецова, 2016). Наконец, восполнению кадрового потенциала будет способствовать политика партнерства образовательных центров и предприятий, в котором последним будет отводиться роль заказчика на квалифицированный персонал (Bulut et al., 2017) с последующим формированием рабочих мест.

Таким образом, корни гипотезы «де-факто» кроются в изучении уже фактически осуществленных мероприятий по обновлению экономики с целью достижения параметров, характерных для стран с достаточным экономическим ростом. Вывод о необходимости возрождения машиностроительного комплекса как раз и основан на анализе ситуации, имевшей место в бывших советских республиках, столкнувшихся с проблемой трансформации экономики и нивелирования кризисных тенденций в ответ на вызовы современности.

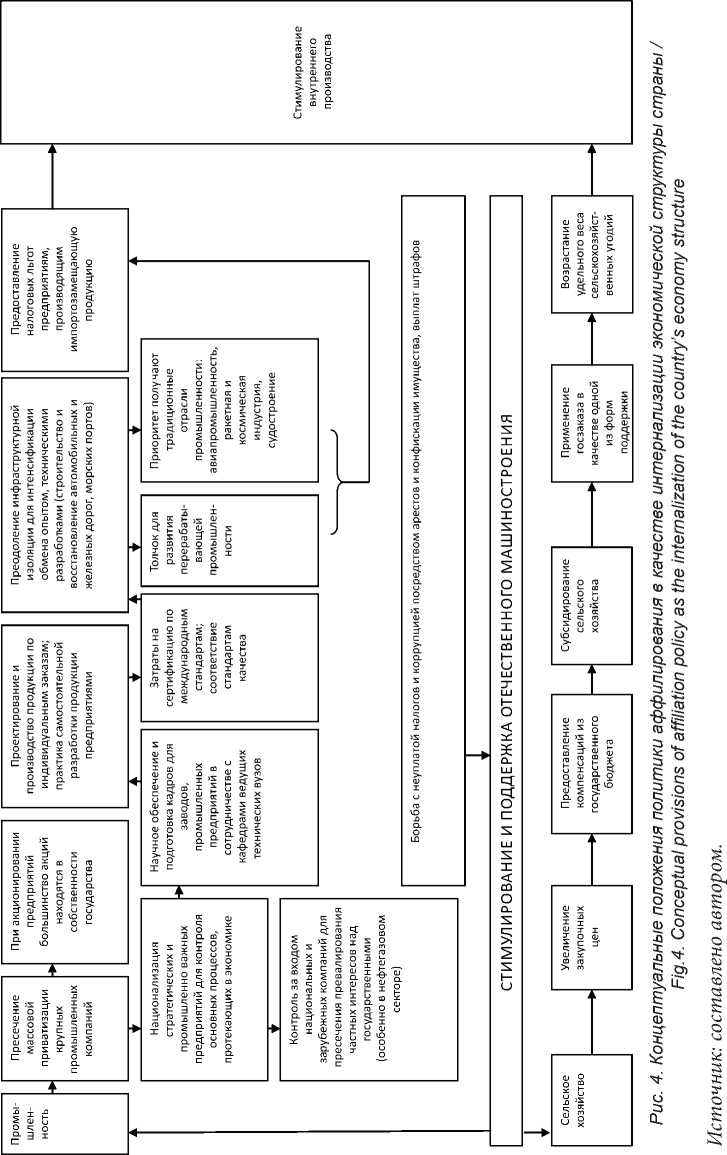

Следующий вывод будет основываться на гипотезно-дедуктивном методе и отображать позиции, базирующиеся на изначальных предпосылках – так называемой гипотезе «де-юре». Так, необходимо понять те закономерности, которые были положены в основу представлений о месте центральных органов в регулировании микро– и макропроцессов, и в соответствии с этим систематизировать представления о роли государства в экономике в контексте существовавших конкретно-исторических условий. Это позволит выдвинуть так называемую гипотезу «связующей нити», т.е. гипотезу, показывающую не буквальную, но подразумеваемую взаимосвязь между школами, течениями и направлениями экономической теории по вопросу государственного регулирования экономики. Для этого отобразим эволюцию воззрений на выше-поставленную проблематику в соответствии с поступательным развитием экономической мысли, т.е. в качестве целевого результата отобразим вектор возрастающего благополучия населения в пространстве функционирующего государства, а в качестве структурных элементов – те основные черты и параметры, достижение которых ставилось в обязанность государству представителями различных экономических направлений (рис. 5).

В попытке проследить и установить причинно-следственные связи в структуре мероприятий государственной экономической политики нами была отмечена следующая закономерность. Каждая концепция обосновывала необходимость осуществления государственного регулирования с позиции нейтрализации тех проблем и разрешения актуальных вопросов, которые были присущи экономике конкретного периода. Так, эпоха великих географических открытий и золотой лихорадки (XVI век) диктовала необходимость накопления как можно большего абсолютного количества золота и серебра и достижения положительного сальдо торгового баланса (Biggart, 2000, pp. 10–11), что нашло отражение в позиции меркантилистов; развитие капиталистического производства провозглашало инициативность и свободу экономических агентов залогом процветания как национальной экономики в целом, так и конкретного индивида в частности (Hayek, 1984, pp. 58–59). Именно поэтому самоотстранение государства с сохранением лимитированного объема обязанностей стало объективным отражением мировоззрений представителей классической школы политической экономии и т.д.

Таким образом, на основании вышесказанного можно предположить в качестве исходной, родоначальной предпосылки формирования экономической политики государства тот факт, что последняя может и должна формироваться в соответствии с объективными условиями, существующими и протекающими в русле социально-экономических трансформаций общества.

Тем самым, проецируя данное теоретическое положение на особенности функционирования экономического пространства России на современном этапе развития, можно утверждать, то, что актуально в структуре глобальной мировой экономики вообще и национального хозяйства в частности, будет положено в основу разработки и осуществления российской экономической политики.

Следующей гипотезой в структуре теории «де-юре» будет являться предположение, подразумевающее рассмотрение проводимой экономической политики как механизма с заданными параметрами (т.е. с известными целью, задачами, методами и установками), на основании которых возможна разработка схематических методологических представлений о государственной экономической политике в обозримом промежутке времени. Таким образом, в структуре приводимой теории «де-юре» возможно выделение двух аспектов: первый, связующий аспект, базируется на преемственности ретроспективных положений на роль государства в экономике; механизм проведения политики регулирования экономической сферы общества в таком случае является неизвестным и его можно разработать исходя из закономерностей практики прошлого периода. Второй, целеполагательный аспект, напротив, исходит из известности методологии реализации государственного регулирования экономики, что делает допустимым выдвижение и корректирование желаемых индикаторов социально-экономического развития.

|

Экономические школы/течения/на правлен ия |

Благосостояние государства |

Требования окружающей действительности |

|||

|

Неоинституционализм |

‘ 70-е гг. XX в. ' |

Целевая ориентация воздействия |

|||

|

Новая австрийская школа |

70-е гг. XX в. |

Целевая ориентация воздействия |

|||

|

Консерватизм |

70-е гг. XX в. |

Придание импульса рыночным силам |

|||

|

Кейнсианство |

XX в. |

Стимулирование совокупного спроса и государственных инвестиций |

|||

|

Институционализм |

90-е гг. XIX в. |

Функциональность регулирования |

|||

|

Маржинализм |

70-е гг. XIX в. |

Управление экономическими категориями |

|||

|

Историческая школа |

сер. XIX в. |

Социальная защита общества |

|||

|

Физиократы |

сер.XVIII в. |

Развитие производительности в сельском хозяйстве |

|||

|

Классическая школа |

кон. XVI 1 -нач. XVIII вв. |

Экономическая свобода агентов |

|||

|

Меркантилизм |

XVI в. |

Получение денег/активизация торговли |

|||

Рис. 5. Концептуальное обновление приоритетов осуществления экономической политики государства в контексте экономических теорий / Fig. 5. Conceptual update of the state economic policy priorities in the context of economic theories

Источник: составлено автором.

Рассмотрим сформулированные теоретические особенности применительно к российской экономике, функционирующей в пространстве мирового интеграционного хозяйства (Smitaire, 2011). Выдвигаются два варианта, актуальность которых требуется доказать на практике (табл. 2).

Доказательство двух теоретических вариантов в рамках теории «де-юре» будет строиться на основе имеющейся информации глобального и национального масштаба. Так, в отношении варианта 1 можно утверждать, что развитие транснационального сотрудничества на базе обновленного разделения труда требует от экономики любого государства прогрессивной политики в области науки и инноваций, однако число российских организаций, использующих в своей деятельности современные технологические разработки, не превышает 10 % (Аброськина, 2015); практически отсутствует инновационность в менеджменте как ключевом срезе потенциальной конкурентоспособности.

Таблица 2 / Table 2

Теоретическое видение экономической политики России в настоящем и будущем периодах / Theoretical vision of Russia’s economic policy in the present and future periods

|

Курс проведения экономической политики |

Вариант 1 |

Вариант 2 |

|

Н0 |

|

1. Глубокое развитие науки и инноваций ставит перед государством вопрос о необходимости взаимопроникающей интеграции на почве «наука – производство – инновации – межгосударственный приоритет». В соответствии с этим в структуре экономической теории возможно формирование нового воззрения – «эскалация научно-технической производительности». |

|

Н 1 |

не Н0 |

не Н0 |

|

прогноз прогноз V V |

||

|

Н0 |

|

1. На данный момент невозможен, так как определяется существующим миропорядком в каждый определенный момент (промежуток) времени |

|

Н 1 |

не Н0 |

не Н0 |

Источник: составлено автором.

Расходы на НИОКР в разные годы колеблются в пределах 1 %, и в большей степени финансирование осуществляется за счет государственных источников (Соловьев, 2015), в то время как в западной практике довлеет обратная тенденция – более 60 % расходов берут на себя частные собственники (Сухарев, 2016). К этому стоит прибавить, что по числу заявок на получение патентов Россия отстает от ведущих мировых стран «экономического чуда», таких как Япония, Австралия, Республика Корея, в 615 раз (Голубович и др., 2009, c. 61–62), имея при этом масштабный разрыв между уровнем создаваемых технологических новаций и сферой их приложения, что свидетельствует о нарастающих диспропорциях между предложением и спросом в данной области. Диагностика существующих условий демонстрирует, что рамки глобальной экономики, в которой функционирует российское народное хозяйство, требуют развития науки как приращения нового знания за счет направляемых инвестиций и стимулирования инноваций как способа превращения знаний в потенциальный будущий поток денежных ресурсов. Именно поэтому данная действительность накладывает на правительство обязанность по проведению целенаправленного курса по реструктуризации, расширению и диффузии технологической активности вкупе с научно-инновационной инициативой и созданием промышленной базы, способной потреблять принципиально новые разработки (Булах и др., 2016).

Доказательство варианта 2 будет строиться по симметричному принципу с той разницей, что проверка будет осуществляться по двум составляющим, противоречивым по своей изначальной сути. В первую очередь стоит обратить внимание на тот факт, что в условиях эволюции и глобализации мировых взаимоотношений каждое государство стремится к обеспечению критериев экономической безопасности, добиваясь национальной стабилизации внутреннего положения с последующим достижением положения самодостаточности. В основе – принцип эгоцентризма, реализующийся за счет потенциальной эксплуатации трудовых, сырьевых и материальных ресурсов, получение и единоличное использование которых рождают неизбежную конкурентную борьбу и конфликт интересов. На этой почве занятие позиций общепризнанного превосходства и самостоятельности будет служить защитным механизмом, достижение которого возможно благодаря извлечению инновационной ренты, т.е. такого положения, при котором использование передовых научнотехнических разработок рождает монопольно властное положение, а, следовательно – незыблемость общеэкономического условного господства. Поэтому научная новизна, воплощающаяся впоследствии в производственные достижения, становится заделом, на основе которого строится новационный индустриализм общества.

С другой стороны, существование всемирных проблем, таких как бедность, продовольственная и энергетическая проблемы, проблемы экологического и устойчивого развития, терроризма и депопуляции, с необходимостью требует всеобщего сотрудничества передовых государств. Именно эта необходимость будет способствовать разрастающемуся взаимодействию, которое, базируясь на достижениях науки и техники как демиургов будущего, выведет решение указанных проблем в плоскость био-, энергоинформационной эффективности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в ходе проведенного исследования были сделаны следующие выводы.

Содержательный анализ с целью выявления основных приоритетов, в большей степени способствующих прогрессивному эволюционированию трансформационной экономики, продемонстрировал важность введения мер по поддержке и стимулированию качественного развития отрасли машиностроения. Развитие данного сектора носит мультипликативный эффект, способствуя дальнейшему экономическому благосостоянию нации. В пользу этого свидетельствует развитие гипотезы «де-факто», подразумевающей отображение фактически свершившихся мероприятий, трансплантация в российское национальное хозяйство наиболее эффективных, что воплощается в механизме так называемой политики аффилирования.

Анализ также позволил придерживаться гипотезы «де-юре», подразумевающей наличие связующих категорий и преемственности в системе теоретических воззрений на роль государства в экономике. Данная гипотеза базируется на существовании двух вариантов, один из которых требует от государства действий, соответствующих реалиям современности, выбора целевых установок и акцентов в экономической политике согласно концентрирующимся и распространяющимся тенденциям времени. В данном ключе политика государства в области экономики выступает в качестве ответа на веяния действительности.

Другой вариант носит антонимичный характер, изначально задавая целевые индикаторы проводимой экономической политике. В соответствии с желаемыми агрегатами экономического роста и развития национального хозяйства формируется комплекс мероприятий по их достижению.

На основании теоретических аспектов формирования экономической политики России, опирающихся в своей сути на указанные варианты, был сделан прогноз о способах ее осуществления. Так, прогнозные данные, основанные на варианте 1, удостоверяют билатеральность курса государственного регулирования. С одной стороны, в условиях конфронтации интересов и стремления к политическому сепаратизму предполагается курс на моно-активную экономическую политику в условиях борьбы за лучшие условия функционирования. С другой – глобальные проблемы, наличие которых продиктовано влиянием ряда объективных и субъективных причин, обусловливают необходимость всесторонней координации усилий в мировом масштабе. Данное сотрудничество сможет перевести существующие апории из фазы глобальных проблем в стадию искусственного разрешения за счет передового эволюционирования научно-технического прогресса.

Формирование прогноза, основанного на выдвижении варианта 2, на сегодняшний день проблематично, так как в данной концепции вектор формирования азов государственной политики зависит от окружающей среды вкупе с совокупностью экзогенных факторов. В связи с тем, что заранее предугадать тенденции будущего невозможно, прогноз будет носить формальный, оторванный от реальности характер.

Таким образом, формирование видения на основы, масштабы и векторность государственного регулирования в экономической сфере общества в экономической теории имеет различный характер и зависит от разных компонентов: применяемых закономерностей и их соотношения, способа проверки теорий, предположений и законов, инструментального аппарата и анализируемой проблемы. Данный механизм определяет ход рассуждений, когерентность логических предположений и, соответственно, исход получаемых результатов, на базе которых возможно построение различных абстракций экономических категорий. Проведенный анализ продемонстрировал, что при выборе исходных параметров могут быть получены вариативные модели построения экономической политики, однако их качество и функциональность могут быть проверены только в ходе испытания временем, а также прикладного применения.

Список литературы Теоретические аспекты формирования государственной экономической политики России на современном этапе развития

- Аброськина Ю. А. Реакция делового сообщества на экономическую политику российской власти //Вестник образовательного консорциума Среднерусский университет. Серия: Экономика и управление. 2015. № 6. С. 5-8. URL: http://www.вестник-университи.рф/archives/p13_sectionid/4 (дата обращения: 22.07.2017).

- Алексеев А. В. Новая индустриализация: оценка потребности в накоплении//Экономист. 2012. № 3 С. 29-41.

- Булах Е. В., Васильева Т. А., Романова И. В. Влияние санкций на экономическую политику Российской Федерации и проблема импортозамещения//Вестник Забайкальского государственного университета. 2016. Т. 22, № 8. С. 49-61.

- Бусыгина И. М., Филиппов М. Г. Политические условия и ограничения инновационного развития России//Вестник Института Кеннана в России. 2010. № 8. С. 7-22.

- Голубович А. А., Идрисов А. Б., Иноземцев В. Л., Титов Б. Ю., Шпигель М. И. От эксплуатации сырьевой модели к новой индустриализации//Общество и экономика. 2009. № 7. C. 46-87.

- Григорьев Л. М., Плаксин С. А., Салихов М. Ф. Посткризисная структура экономики и формирование коалиций для инноваций//Вопросы экономики. 2008. № 4. С. 26-43.

- Иншаков О. В., Фролов Д. П. Институциональность пространства в концепции пространственной экономики//Пространственная экономика. 2007. № 1. С. 5-21.

- Калинина А. Г. Гармонизация интересов государства и общества в процессе формирования приоритетов государственной экономической политики//Государственное и муниципальное управление: ученые записки СКАГС. 2014. № 3. С. 215-219.

- Клейнер Г. Б. Модернизация экономики и «выращивание» институтов: взгляд «снизу»//Модернизация экономики и выращивание институтов: сб. по итогам 6-й Междунар. науч. конф., 5-7 апр. 2005 г., г. Москва: в 2 кн./Отв. ред. Е. Г. Ясин. М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 2005. Кн. 1. С. 370-380.

- Мау В. А. Кризисы и уроки. Экономика России в эпоху турбулентности. М.: Изд-во Института Гайдара, 2016. 488 с.

- Соловьев А. И. Глобальные риски и оценка их влияния на социально-экономическую политику России//Экономика. Налоги. Право. 2015. № 5. С. 92-99.

- Сухарев О. С. Дисфункция управления: как формировать экономическую политику//Экономика и предпринимательство. 2016. № 3-1 (68-1). С. 26-40.

- Тарасов А. В. Сущность финансовой политики и ее место в системе государственной экономической политики регулирования экономических интересов//Экономические науки. 2015. № 129. С. 34-38.

- Ткаченко А. А., Кузнецова Е. Л. Экономические интересы и их реализация в экономической политике государства//Science of Europe. 2016. № 5-1 (5). С. 83-86.

- Чернова Е. А. Экономические санкции против России: влияние на экономику и экономическую политику //Электронный вестник Ростовского социально-экономического института. 2015. № 3-4. С. 1139-1145. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/ekonomicheskie-sanktsii-protiv-rossii-vliyanie-na-ekonomiku-i-ekonomicheskuyu-politiku (дата обращения: 20.07.2017).

- Arthur В. Positive feedbacks in the economy//Scientific American. 1990. Vol. 262, № 5. P. 92-99.

- Biggart N. W. Social organization and economic development//Экономическая социология. 2000. Т. 1, № 1. C. 6-12.

- Braunerhjelm P. Entrepreneurship, knowledge, and economic growth//Foundations and Trends in Entrepreneurship. 2008. Vol. 4, № 5. Р. 451-533 DOI: 10.1561/0300000013

- Bulut C., Suleymanov E., Hasanov F. The impact of the oil price fluctuations on the economic policies in the oil -exporting countries of the former Soviet Union//Alatoo Academic Studies. 2017. № 1. P. 99-115.

- Hayek F. A. The principles of a liberal social order//The Essence of Hayek/Ed. by Ch. Nishiyama, K. R. Leube. Stanford: Hoover Institution Press, Stanford University, 1984. 419 p.

- Krawatzek F., Kefferpütz R. The same old modernisation game? Russian interpretations of modernisation //CEPS Working Document No. 337/September 2010. Centre for European Policy Studies, 2010. 14 p. URL: http://aei.pitt.edu/15038/1/WD_337_Krawetzek_Kefferputz_Russian_Modernisation_latest.pdf (дата обращения: 25.07.2017).

- Liebowitz S. J., Margolis S. E. Winners, losers and Microsoft. Oakland: The Independent Institute, 2000. 201 р.

- Montonen T., Eriksson P., Asikainen I., Lehtimäki H. Innovation empathy: A framework for customer-oriented lean innovation//International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management. 2014. Vol. 18, № 5/6. P. 368-381 DOI: 10.1504/IJEIM.2014.064719

- Scandizzo P. L. Financing technology: an assessment of theory and practice//International Journal of Technology Management. 2005. Vol. 32, № 1/2. P. 1-33 DOI: 10.1504/IJTM.2005.006816

- Smitaire A. Economic modernization of Russia: internal and external factors. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 85 p.