Теоретические аспекты процесса вспучивания вермикулита Татарского месторождения

Автор: Василовская Н.Г., Енджиевская И.Г., Слакова О.В., Баранова Г.П.

Журнал: Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии @technologies-sfu

Статья в выпуске: 3 т.5, 2012 года.

Бесплатный доступ

Приводятся исследования состава и структуры вермикулита Татарского месторождения с целью получения строительных материалов на его основе. Представлены результаты изучения химического и минералогического состава, данные комплексного термического анализа, которые позволяют судить о физико-химических изменениях, происходящих в концентрате вермикулита при нагревании и связанных с различными состояниями воды, характеризующими процесс его вспучивания. Выявлены оптимальные температуры вспучивания КВТ. Предполагается, что в строении элементарной ячейки вермикулита Татарского месторождения имеет место переслаивание пакета вермикулитовых слоев с пакетом слюдяных слоев.

Вспученный вермикулит татарского месторождения (ввт), концентрат вермикулита татарского месторождения (квт), пакет вермикулитовых слоев, пакет слюдяных слоев, химический состав концентрата

Короткий адрес: https://sciup.org/146114650

IDR: 146114650 | УДК: 691

Текст научной статьи Теоретические аспекты процесса вспучивания вермикулита Татарского месторождения

Быстрый рост и развитие строительной индустрии в России вызывает растущий спрос на строительные материалы, в том числе и на теплоизоляционные, без которых не обходится ни одно современное строительное производство. Помимо хорошей теплоизоляционной способности они должны обладать еще рядом важнейших качеств, таких как экологичность, огнезащита, звукоотражение и звукопоглощение, простота обработки и др. Применяя вспученный вермикулит, можно добиться решения большинства указанных проблем.

В 2004 г. в группе подготавливаемых к освоению месторождений вермикулита было учтено Татарское месторождение в Красноярском крае, на долю которого приходится 3-4 % запасов вермикулита в России. Его активная промышленная разработка осуществляется с 2009 г. В Березовском районе (пгт. Березовка, г. Красноярск), то есть в непосредственной близости от краевого центра, организовано производство вспученного вермикулита Татарского месторождения с производительностью более 16 000 м3 ВВТ/год.

В минералогии вермикулитом считают слюду с крайней степенью гидратации, в кристаллической решетке которой щелочи замещаются водой, являясь продуктом низкотемпературных гидротермальных процессов и последующего выветривания магнезиально-железистых слюд ряда биотит-флагопит. Существует непрерывный изоморфный ряд биотит-флагопит; условная граница отвечает отношению Mg:Fe˂2:1. Биотит – K (Mg, Fe) 3 [Si 3 AlO 10 ] [OH, F] 2 или K 2 O∙6(Mg, Fe)∙Al 2 O 3 ∙ SiO 2 ∙2H 2 O. Схематическое строение биотита показано на рис. 1.

Процесс гидратации первичных слюд при переходе в вермикулит заключается в замене ионов калия молекулами воды, в слой которых втягиваются обменные ионы двухвалентных металлов (чаще всего Мg2+) [1]. Между пакетами образуется гидратный слой, состоящий из гидратированных ионов металлов и молекул воды в свободном состоянии (рис. 2).

Уокером получены доказательства того, что вещество в межслоевом пространстве вермикулита имеет упорядоченное строение [2]. Молекулы воды и катионы в межслоевом пространстве занимают определенное положение. Вермикулитизация в большинстве случаев не

Слюдяной пакет

(Si 3 4+∙Al3+) О 10 2-

(Mg2+, Fe2+, Fe3+) 6 (OH-) 4

(Si 3 4+ Al3+) О 10 2-

(К+ ) 2

(Si 3 4+∙Al3+) О 10 2-

(Mg2+ , Fe2+, Fe3+ ) 6 (OH-) 4

(Si 3 4+ Al3+) О 10 2-

доходит до конца, и образуются гидрослюды либо определенный тип расположения слоев вермикулита и гидратированных слюд.

Конституционной, цеолитной и кристаллизационной воды в вермикулитах содержится 8-20 %. В слюдах содержание воды не более 2 % [3].

Физико-химические исследования показали, что вермикулит Татарского месторождения относится к биотитовому ряду с достаточно высокой степенью вермикулитизации биотита. Химический состав концентрата вермикулита Татарского месторождения выражается содержанием и соотношением различных оксидов, важнейшими из которых являются: SiO 2 -40,29-40,42; Al 2 O 3 -10,48-10,92; Fe 2 O 3 + FeO-11,0-14,47; MgO-17,94-22,28; K 2 O-3,99-4,08; СаО-1,29-1,35; Na 2 O-0,60-1,0; F – 0,91; P 2 O 5 -0,633; MnO – 0,467; TiO 2 – 0,466.

Концентрат Татарского месторождения отличается красно-коричневым оттенком, вызванным присутствием Ti, имеет коэффициент вспучивания 5-9 в зависимости от крупности. Основная фракция КВТ-1. Размер чешуек около 1-3 мм.

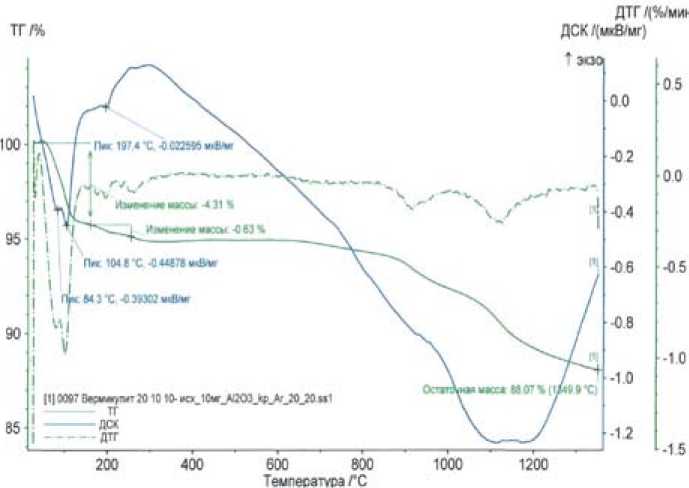

Данные комплексного термического анализа вермикулитов позволяют судить о физикохимических изменениях, происходящих в этих породах при нагревании и связанных с различными состояниями воды, характеризующих процесс вспучивания вермикулитов.

Проводился комплексный термический анализ вермикулита Татарского месторождения. Во избежание ошибки исследования проводились неоднократно. На кривых ДСК концентрата Татарского месторождения наблюдается интенсивный эндотермический эффект при 80-100 0С, связанный с потерей адсорбционной воды (рис. 3). Два неглубоких эндоэффекта при 200 0С и 255 0С очевидно обусловлены выделением воды, связанной с обменными ионами (межпакетной), которая содержится между чешуйками слюды и прочно адсорбирована на плоскостях их спайности. При этом наблюдается потеря в массе образцов.

Рис. 3. Зависимости ДТГ вермикулита Татарского месторождения

В вермикулите Татарского месторождения содержание адсорбционной воды – 4,31 %, а межпакетной – до 1 %.

Эндоэффект, связанный с выделением цеолитной воды, на приведенных кривых отсутствует. Цеолитная вода с эндоэффектом в интервале 400-700 0С находится в виде твердого раствора, причем вода является растворимым веществом, а кристаллы минерала, наоборот, растворителем.

На кривой ДТГ виден эффект в пределах 800-900 0С, обусловленный потерей кристаллизационной воды, входящей в точных стехиометрических количествах в молекулярную структуру минерала, на кривой ДСК он слабо выражен. Эффекты при 710-780 0С и 810-840 0С присущи всем слюдистым материалам, включая вермикулит, и связаны с удалением гидроксильных групп.

Между степенью гидратации и коэффициентом вспучивания вермикулита Татарского месторождения прямой зависимости не наблюдается, так как значительную роль играет тип расположения слоев вермикулита и гидратированных слюд. Очевидно, что имеет место переслаивание пакета вермикулитовых слоев с пакетом слюдяных слоев, что подтверждается достаточно высоким содержанием калия в химическом составе вермикулита Татарского месторождения и нескачкообразной потерей массы, связанной с удалением межпакетной воды. Поэтому КВТ вспучивается в виде веерообразно раздвинутых пластинок. Максимальные температуры вспучивания этого типа расположения слоев - около 800 0С.

Для оценки вещественного состава вермикулита Татарского месторождения была подготовлена усредненная проба концентрата КВТ-1 в количестве 2,5 кг, которая исследовалась в лаборатории Геологического управления Красноярского края. Результаты гранулометрического и количественного минералогического анализа представлены в табл. 1 и 2.

Таким образом, концентрат вермикулита Татарского месторождения большей частью образуется крупнопластинчатыми, листоватыми, тонкочешуйчатыми зернами вермикулита, а также не обладающими слоистой кристаллической решеткой зернами магнетита и амфиболов, представленных в основном актинолитом, арфведсонитом, рибекитом.

Щелочные амфиболы – группа породообразующих минералов подкласса цепочечных (ленточных) силикатов с общей формулой (A,B)7 . 8[Z4O11]2(OH,F) 2 , где А-K, Na, Са; В-Al, Fe3+, Fe2+, Mg и др.; Z-Si, Al. Основа структуры - так называемая амфиболовая лента [S1 4 O 11 ]. В дан-

Таблица 1. Гранулометрический состав пробы вермикулита: общий вес пробы 2,5 кг, навеска для анализа 500 г

|

Размер частиц |

Вес фракции, г |

Выход фракции, % |

|

>1,0 |

4 |

0,8 |

|

-1,0+0,5 |

152,25 |

30,4 |

|

-0,5+0,25 |

316,75 |

63,35 |

|

-0,25+0,1 |

23,4 |

4,68 |

|

<0,1 |

3,6 |

0,77 |

|

Общий вес |

500 |

100 |

Таблица 2. Количественный минералогический анализ пробы

|

Класс крупности (мм) |

Фракция (г/см3) |

Масса фракции mф, г |

Минерал |

Плотность минерала, d, г/см |

Количество зерен в подсчете, n |

d*n |

S со и 5 Ч S Й л S хО & & Д’ Н 2 о U 2 -& 2 |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

<0,1 |

<2,9 |

3,6 |

Вермикулит Кварц Магнетит Лимонит Апатит Щел. амфибол Актинолит Альмандин Рутил Циркон |

2,3 2,6 5 3,6 3,1 3,4 3,2 4,3 |

513 4 7 18 7 48 4 едз* едз* едз* |

1179,9 10,4 35 64,8 21,7 163,2 12,8 |

80 0 2 4 1 11 1 0 0 0 |

|

Итого |

601 |

1487,8 |

100 |

||||

|

-0,25+0,1 |

<2,9 |

4,42 |

Вермикулит Щел. амфибол Лимонит Актинолит Сростки вермикулита |

2,3 3,4 3,6 3,2 2,7 |

400 93 7 12 16 |

920 316,2 25,2 38,4 43,2 |

69 24 2 3 3 |

|

Итого |

528 |

1343,0 |

100 |

||||

|

-0,25+0,1 |

>2,9 Магнитн |

0,05 |

Магнетит Щел. амфибол Актинолит Лимонит Апатит |

5 3,4 3,2 3,6 3,1 |

236 70 30 4 4 |

1180,0 238,0 96,0 14,4 12,4 |

76 16 6 1 1 |

|

Итого |

344 |

1540,8 |

100 |

||||

|

-0,25+0,1 |

>2,9 Немагнит |

0,53 |

Щел. амфибол Апатит Актинолит Лимонит |

3,4 3,6 3,1 3,6 |

400 64 34 5 |

1360,0 230,4 124,0 18,0 |

79 13 7 1 |

|

Итого |

503 |

1732,4 |

100 |

||||

|

-0,5+0,25 |

<2,9 |

4,79 |

Вермикулит Щел. амфибол Актинолит |

2,3 3,4 3,2 |

493 5 2 |

1133,9 17 6,4 |

98 1 1 |

|

Итого |

500 |

1157,3 |

100 |

||||

|

-0,5+0,25 |

>2,9 |

0,21 |

Магнетит |

5 |

38 |

190 |

14 |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

Щел. амфибол |

3,4 |

235 |

799 |

59 |

|||

|

Лимонит |

3,6 |

4 |

14,4 |

1 |

|||

|

Апатит |

3,1 |

93 |

288,3 |

21 |

|||

|

Актинолит |

3,2 |

8 |

25,6 |

2 |

|||

|

Альмандин |

4,3 |

1 |

4,3 |

0 |

|||

|

Сростки вермикулита и щел. амфибола |

2,3 |

12 |

27,6 |

2 |

|||

|

Итого |

379 |

1321,6 |

100 |

||||

|

-1+0,5 |

<2,9 |

4,98 |

Вермикулит |

2,3 |

500 |

1150 |

99 |

|

Щел. амфибол |

3,4 |

4 |

13,6 |

1 |

|||

|

Итого |

504 |

1163,6 |

100 |

||||

|

-1+0,5 |

>2,9 |

0,02 |

Магнетит |

5 |

5 |

25 |

2 |

|

Щел. амфибол |

3.4 |

181 |

615,4 |

59 |

|||

|

Вермикулит |

2,3 |

4 |

9,2 |

1 |

|||

|

Лимонит |

3,6 |

17 |

61,2 |

6 |

|||

|

Апатит |

3,1 |

90 |

279 |

27 |

|||

|

Актинолит |

3,2 |

12 |

38.4 |

4 |

|||

|

Ильменит |

4,6 |

2 |

9,2 |

1 |

|||

|

Альмандин |

4,3 |

2 |

8,6 |

1 |

|||

|

Итого |

313 |

1046 |

100 |

||||

|

>1,0 |

<2,9 |

4 |

Вермикулит Глинисто-вермикулитовые обломки с щелочным амфиболом и апатитом |

2,3 2,9 |

513 25 |

1179 72,5 |

94 6 |

|

Итого |

538 |

1251,5 |

100 |

||||

Примечание. едз* – минерал встречается в данной пробе, но не попал в статистическую выборку ном вермикулите различаются длиннопризматические кристаллы с ромбовидным поперечным сечением, а также сильно вытянутые, лучисто-шестоватые агрегаты, игольчатые и волокнистые (асбесты).

Отличительной особенностью вермикулита Татарского месторождения является невысокое содержание межслоевой воды, но при этом этот фактор не оказывает решающего влияния на степень вспучивания при обжиге, что позволяет получать достаточно легкий вермикулит в мелкой фракции концентрата. Таким образом, реализация запасов небольших месторождений местного сырья, таких как Татарское, имеет важное значение для развития страны.