Теоретические и практические аспекты лесохозяйственного районирования: обзор

Автор: Корягин М.В., Корякин В.А., Сидоренков В.М.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Организация лесохозяйственного производства

Статья в выпуске: 3, 2025 года.

Бесплатный доступ

В обзоре приведены основные этапы эволюции подходов к районированию лесов, а также теоретические и практические аспекты лесохозяйственного районирования Российской Федерации. Предложены основные направления совершенствования научно-методического инструментария лесохозяйственного районирования в части большего учёта экономической составляющей и наилучших практик районирования по степени интенсивности освоения лесов.

Районирование, лесорастительное районирование, лесоэкономическое районирование, лесохозяйственное районирование, интенсивность освоения лесов

Короткий адрес: https://sciup.org/143184835

IDR: 143184835 | УДК: 630.62 | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2025.3.06

Текст научной статьи Теоретические и практические аспекты лесохозяйственного районирования: обзор

С овременное развитие лесоводственной науки и информационных технологий открывает широкие перспективы для перехода на качественно новый уровень ведения лесного хозяйства за счёт отказа от массового расширенного воспроизводства лесов с ограниченным перечнем основных пород, а также к планированию мероприятий по выращиванию хозяйственно ценных древостоев на основе индивидуальных природно-экономических условий места произрастания конкретного насаждения. При этом по актуальности и востребованности практикой на первый план выходят научные исследования, посвящённые лесохозяйственному районированию, в ходе реализации которых не только изучают закономерности распределения природно-экономических условий на территории нашей страны, но и выделяют области, где природно-экономические условия воздействуют на лесные насаждения примерно одинаково.

Цель исследования – на основе анализа литературных источников рассмотреть основные этапы эволюции подходов к районированию лесов и разработать основные направления совершенствования научно-методического инструментария лесохозяйственного районирования в части большего учёта экономической составляющей и наилучших практик районирования по степени интенсивности освоения лесов.

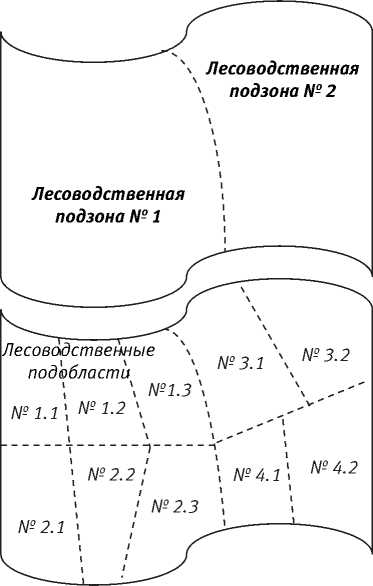

Основные теоретические аспекты лесохозяйственного районирования нашли отражение в научных трудах корифея отечественной лесо-водственной науки Г.Ф. Морозова. В текстах его монографий и учебных изданий неоднократно подчеркивалось, что лес – явление географическое и лесоводственные режимы привязаны к определённым однородным природно-экономическим условиям [1–4]. Более того, Г.Ф. Морозов прямо указывал на то, что территория нашей страны должна быть разделена на лесоводствен-ные зоны, подзоны, области и подобласти, т. е., по сути, сформулировал географический базис лесоводства как науки (рис. 1).

Географический принцип лесоводства Г.Ф. Морозова был развит в научных трудах известных ученых-лесоводов В.Н. Сукачёва [5, 6], М.Е. Ткаченко [7, 8], П.С. Погребняка [9, 10], И.С. Мелехова [11, 12], Н.А. Моисеева [13–15],

Рис. 1. Схема лесоводственного районирования Г.Ф. Морозова

которые разрабатывали как специализированные схемы районирования (лесорастительное, лесокультурное, лесопатологическое, лесопожарное, лесосеменное и др.), так и комплексные схемы районирования территории бывшего СССР для решения отдельных и лесохозяйственных задач.

Наибольшее развитие в советский период становления лесоводственной науки получило лесорастительное районирование, под которым понималось обобщение знаний о географии леса, выражаемое в виде картосхемы с пояснительными материалами, содержащими детальную всестороннюю лесоводственно-географическую характеристику выделенных районов, однородных по типологическому составу лесного покрова и по характеру определяющих его особенности физико-географических, биотехнических и антропогенных факторов. Базовые постулаты лесорастительного районирования приведены в фундаментальной монографии С.Ф. Курнаева «Лесорастительное районирование СССР» [16]. Частные вопросы лесорастительного районирования нашей страны раскрыты в трудах Б.П. Колесникова [17], Б.Ф. Остапенко [18], Е.П. Смоло-ногова [19] и др.

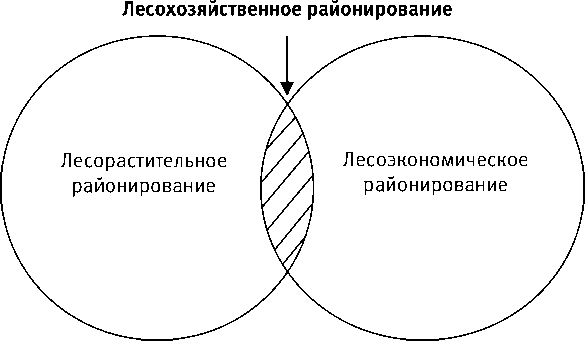

При лесохозяйственном районировании в 1970–1980 гг. учитывался комплекс признаков и свойств ландшафта изучаемого пространства, особенности лесной растительности и её

Рис. 2. Место лесохозяйственного районирования как метода группировки лесных участков в 1970–1980 гг.

хозяйственная ценность для экономики, т. е. фактически осуществлялось лесоэкономическое районирование территории. Цель лесорастительного районирования – выявление особенностей лесов и лесорастительных условий, которые необходимо учитывать при планировании и организации комплексного использования, сохранения, восстановления и повышения продуктивности лесных ресурсов районируемой территории. Иными словами, именно лесорастительное районирование являлось естественноисторической основой лесохозяйственного районирования, которое сформировалось при наложении двух видов районирования (рис. 2).

Предполагалось, что, применяя в лесах определённый комплекс лесохозяйственных мероприятий, имеющих своей целью усилить или ослабить влияние на лес и лесную среду основных лесообразовательных факторов, лесное хозяйство получает возможность активно управлять лесообразовательным процессом, трансформируя его динамику и направление, прогнозируя последствия хозяйственной деятельности и увеличивая продуктивность лесных земель. Научные исследования в этом направлении вели Г.Н. Высоцкий [20–22], В.Н. Сукачёв [23], В.П. Кутафьев [24], В.3. Гулисашвили [25], П.В. Васильев [26], А.А. Цымек [27–29], Б.И. Иваненко [30], Г.В. Крылов [31], К.Б. Ло-сицкий [32]. Были научно обоснованы и формализованы локальные зонально-географические системы лесного хозяйства: для лесотундровой зоны – «предтундровое лесоводство», для таёжно-лесной зоны – «таёжное лесоводство», для засушливых зон – «степное лесоводство» и т.д. То есть была фактически оформлена специализация по комплексу применяемых лесоводствен-ных способов в рамках целевого направления лесного хозяйства. В СССР данное направление получило дальнейшее развитие в виде постановки и частичной проработки проблем «таёжного лесоводства» и «горного лесоводства».

Необходимо упомянуть, что в 1960-е гг. в СССР разрабатывалось, но не получило необходимого развития лесохозяйственное районирование, проводимое в интересах лесной промышленности, главным образом по экономическим признакам, исходя из народнохозяйственного значения лесов в разных частях регионов, интенсивности ведения лесного хозяйства, а также объёма и характера заготовки и потребления древесины (рис. 3). Предполагалось, что именно по таким лесохозяйственным районам внутри регионов будет планироваться размер использования лесов и лесоводственный режим рубок. Предусматривалось, что крупные лесосырьевые базы будут выделять в самостоятельные лесохозяйственные районы, например, район лесосырьевой базы Балахнинского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) в Костромской обл. или район сырьевой базы Марийского целлюлозно-бумажного комбината [33].

В советский период особое внимание уделялось разработке схемы лесохозяйственного районирования Сибири как перспективного центра заготовки древесины, в частности лесов Приангарья, горных лесов бассейна озера Байкал и Саян [34]. Также были составлены схемы лесохозяйственного районирования отдельных республик СССР, например Грузии [35].

Стоит упомянуть, что формирование теории лесоэкономического районирования началось ещё в 1920-е гг. (В.В. Фаас [36], М.М. Орлов [37] и В.И. Переход [38]). В советский период лесоэкономическое районирование разделилось на два независимых научных направления. Это собственно лесоэкономическое районирование, которое преимущественно копировало схему перспективного развития лесной промышленности, и лесотаксовое районирование, которое развивало теорию ценообразования на лесные ресурсы.

Главным критерием лесохозяйственного районирования в советский период служила лесистость территории, так как для малолесной зоны значительная и постоянно увеличивающаяся покрытая лесом площадь – показатель успешной лесохозяйственной деятельности. Наряду с увеличением покрытой лесом площади, основными положениями рационального ведения лесного хозяйства в регионе стали повышение доли ценных пород, насаждений с оптимальной

Лесохозяйственный район

Лесосырьевая база ЦБК – лесорастительный райо н

Лесосырьевая база лесопильного завода – лесорастительный район

Рис. 3. Схема лесохозяйственного районирования в интересах лесной промышленности

полнотой, высоким классом бонитета, сокращение площадей, пройденных лесными пожарами, а также уменьшение недорубов.

Детализация лесохозяйственного районирования в советский период определялась его целями, площадью объекта управления, разнообразием природных и экономических условий. Территория страны была первоначально разделена на крупные части, или макрорегионы (европейская часть, Урал, Сибирь, Дальний Восток), а в их пределах – на лесохозяйственные области, представленные относительно однородными природно-территориальными комплексами со сходными геоморфологическими и другими условиями, обусловливающими распространение лесообразующих пород и определяющими общий подход к ведению хозяйства на данной территории.

В пределах лесохозяйственных областей выделялись лесохозяйственные округа со сходными климатическими и почвенными условиями, определённой типологической структурой, составом и уровнем производительности лесов, относительной общностью экономических условий, с учётом которых на территории округов могут применяться специфические системы лесохозяйственных мероприятий. Лесохозяйственные округа подразделялись на лесохозяйственные районы, отличающиеся однородными лесорастительными условиями, типологическим и породным составом лесов и уровнем интенсивности ведения хозяйства в них.

В горных районах осуществлялось более дробное районирование с выделением высотно-поясных комплексов, которым свойственны определённые климатические условия, почвы, типологический состав лесов и их производительность. Но, к сожалению, детализированное районирование для горных лесов Сибири и Дальнего Востока так и не было выполнено в полном объёме.

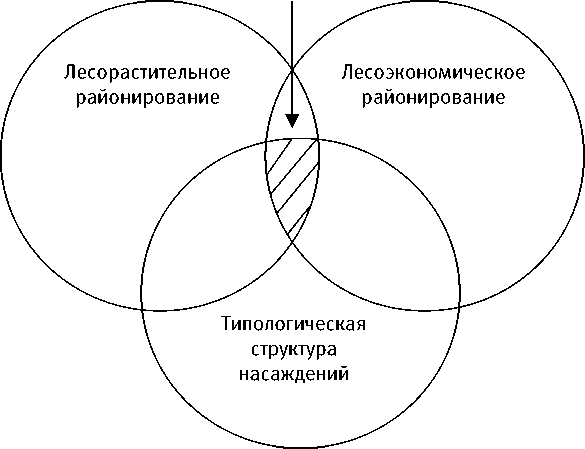

В конце ХХ в. лесохозяйственное районирование получило новый вектор развития в части детализации за счёт большего учёта типологической структуры лесных насаждений. Формально был научно обоснован перевод лесного хозяйства на зонально-типологическую основу (рис. 4). В пределах лесохозяйственных областей, по лесохозяйственным округам и районам выделяли группы типов леса. Для этого использовали минимальное число характерных признаков: положение в рельефе, почва, почвообразующая порода, характер увлажнения, класс бонитета, сопутствующие породы, подлесок, живой напочвенный покров, тенденции лесообразовательных процессов. В формируемых региональных

Лесохозяйственное районирование

Рис. 4. Позиция лесохозяйственного районирования как метода группировки в конце XX в.

классификациях всё многообразие сочетаний типов леса и лесорастительных условий для одной лесообразующей породы распределялось, как правило, по нескольким группам, в пределах которых разрабатывали определённые системы лесохозяйственных мероприятий.

Лесохозяйственное районирование в конце ХХ в. представляло собой некий пространственный порядок (схему) размещения, с учётом лесорастительного и лесоэкономического районирования, а также зонально-типологического разнообразия насаждений, хозяйственных частей, а в их пределах – хозяйственных секций, обусловливающих режим ведения лесного хозяйства. Хозяйственная часть представляла собой территориально целостную совокупность насаждений и других категорий земель лесного фонда, объединённых общностью целей и тяготением к рынкам сбыта или пунктам примыкания транзитных путей транспорта. Выделяемые хозчасти могли представлять собой участки земель лесного фонда, предназначенные для передачи в аренду. То есть по формальным признакам хозяйственная часть имела функционал и лесосырьевой базы предприятия лесной промышленности, и приоритетного проекта в области освоения лесов.

Предполагалось, что для каждой выделяемой хозяйственной секции должно проводиться научное обоснование перспективной хозяйственно целесообразной структуры насаждений на разных возрастных этапах древостоев, т. е. аналог современного проекта освоения лесов, но на долгосрочный период. Для каждой хозяйственной секции планировалось создание региональных систем лесохозяйственных мероприятий.

Региональные системы лесохозяйственных мероприятий должны были включать в себя формирование для каждого из субъектов Российской Федерации (с учётом динамики долгосрочного межотраслевого лесного баланса, лесистости и характеристики земель лесного фонда) комплекса мероприятий по расширенному воспроизводству лесных ресурсов, который мог содержать меры по повышению продуктивности лесов и расширению площади лесов для малолесных регионов за счёт лесоразведения на специально отводимых для этого землях, а для многолесных регионов – за счёт освоения резервных лесов. Общим для всех мероприятий являлось то, что для их реализации требовались капитальные инвестиции, предварительное технико-экономическое обоснование, последующее проектирование специализированными организациями и экспертиза подготовленных проектов.

Региональная система лесохозяйственных мероприятий разрабатывалась для каждого лесохозяйственного округа или района применительно к соответствующим хозяйственным секциям, образованным на типологической основе с учётом целевого назначения лесов. Для каждой системы должны были быть описаны: способы рубок главного пользования, лесовосстановительных мероприятий, включая виды естественного и искусственного лесовосстановления и ухода за формирующимися молодняками и насаждениями на разных этапах лесовыращивания, предотвращающие смену пород; мероприятия по охране лесов от пожаров и защите от вредителей и болезней; способы неистощительного пользования недревесными лесными ресурсами; специальные программы для лесов социального и защитного целевого назначения.

Степень дифференциации мероприятий в составе системы зависела от интенсивности ведения лесного хозяйства и степени разнообразия применяемых на практике способов рубок и лесовосстановления. Например, при сохраняющемся пока доминировании сплошных рубок в эксплуатационных лесах дробными должны представляться технологии лесосечных работ, очистки лесосек, способы восстановления, как естественного (сохранение подроста, содействие естественному лесовозобновлению), так и искусственного (способы обработки почвы, густота культур, способы ухода за ними). При этом назначение мероприятий осуществлялось лишь с учётом лесоводственной целесообразности, что могло быть в полной мере реализовано только при государственном финансировании долгосрочных инвестиций в лесное хозяйство страны.

К сожалению, концепция лесохозяйственного районирования с учётом типологической структуры насаждений не была реализована в полном объёме. Более того, ранее выполненное для отдельных регионов лесохозяйственное районирование было изменено в части приближения выделенных территориальных единиц к лесорастительным таксонам [39].

Подводя итоги, можно обоснованно утверждать, что в конце ХХ в. в области лесохозяйственного производства были решены многие теоретические вопросы лесохозяйственного районирования и лесохозяйственная деятельность в различных природно-экономических районах находилась в прямой зависимости от лесорастительных условий, наличия лесных ресурсов и их основного назначения в экономике данного района и от его места в общей системе народного хозяйства. Однако выделяемые в советский период лесохозяйственные районы были очень значительны по площади и достигнуть полного учёта всех природно-экономических особенностей лесных насаждений при ведении лесного хозяйства в них не удалось. В связи с этим одним из направлений совершенствования лесохозяйственного районирования в настоящее время может стать его детализация, т. е. дробление уже выделенных в советское время лесохозяйственных районов.

Система лесохозяйственного районирования, сформировавшаяся в нашей стране в конце ХХ в., могла существовать лишь в условиях административно-командной экономической системы, когда во главу угла были положены долгосрочные государственные невозвратные инвестиции в народное хозяйство. Как только в годы перестройки лесное хозяйство начало переход на рыночную основу, стало ясно, что при всей экологической и лесоводственной целесообразности такая система лесохозяйственного районирования экономически неэффективна.

Не менее важно, что лесохозяйственная деятельность в ходе рыночной реформы в нашей стране была в значительной мере децентрализована и в настоящее время лесное хозяйство ведётся на уровне субъектов Российской Федерации.

И если в советский период истории нашей страны финансирование лесного хозяйства не зависело от состояния экономики конкретного региона, то в современных условиях именно баланс доходов и расходов субъекта Российской Федерации в значительной мере определяет возможности ведения лесного хозяйства. Более того, на уровне Правительства Российской Федерации реализуется политика бюджетирования, ориентированная на результат, одним из базисных моментов которой стало обязательное софинансирование многих статей федеральных инвестиций и расходов средствами региональных бюджетов.

Перспективным является совершенствование системы лесохозяйственного районирования за счёт большего учёта экономических факторов при выделении новых районов или разделении уже действующих. В качестве таких факторов могут выступать сведения о полноте освоения расчётной лесосеки, данные об экономической доступности лесных ресурсов, материалы анализа рыночных цен на лесоматериалы. Требует тщательного научного анализа и опыт разделения земель лесного фонда субъектов Российской Федерации на зоны с разной интенсивностью освоения лесов, который был получен при разработке лесных планов и может быть использован в качестве одного из параметров перспективного лесохозяйственного районирования.

Возможно, необходимо частично пересмотреть и сложившуюся в настоящее время систему лесорастительного районирования, так как её теоретическая база была сформирована еще в середине ХХ в. и не учитывает текущую зонально-типологическую структуру и климатические изменения, которые произошли за последние 70 лет. Кроме того, существующая схема лесорастительного районирования должна быть увязана с текущей схемой административно-территориального деления и границами поставленных на кадастровый учёт лесничеств и участковых лесничеств.

Совершенствование лесохозяйственного районирования будет способствовать не только повышению эффективности ведения лесного хозяйства, но и оптимизации освоения лесов, что, в свою очередь, повысит рентабельность как лесозаготовки, так и переработки древесины, а следовательно, увеличит доходы бюджетной системы Российской Федерации. Создание перспективной схемы лесохозяйственного районирования позволит также увязать нормативную правовую базу по объектно-ориентированному принципу и разработать интеллектуальную систему управления лесохозяйственной деятельностью.