Теоретические модели взаимосвязи вовлеченности персонала и результативности организации

Автор: Нуралиева А.У.

Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness

Статья в выпуске: 8 (126), 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается теоретическое обоснование взаимосвязи вовлечённости персонала и результативности организации в условиях цифровизации труда и нестабильной экономики. Цель – систематизировать ключевые модели и выявить механизмы, через которые вовлечённость трансформируется в измеримые организационные результаты. Актуальность подтверждается глобальным снижением доли вовлечённых сотрудников и связанными с этим экономическими потерями. Новизна заключается в интеграции психологических, социально-обменных, управленческих и стратегических рамок в единую причинно-следственную логику с учётом цифровых факторов. Вовлеченность сотрудников контекстуализирует материальные, социальные и информационные ресурсы как центральные преобразователи операционной производительности, финансовых показателей и устойчивости лояльности клиентов. Энергетическая активация опосредует действие этого механизма наряду с состоянием поглощения/погружения, проявлениями организационной гражданской позиции и удовлетворенностью работой; величина ее эффекта смягчается балансом требований к ресурсам, стилем руководства и воспринимаемой организационной справедливостью. Поэтому на практическом уровне это оправдывает переход от изолированных кампаний к системному проектированию, сочетающему практику управления персоналом (AMO), поддерживающее руководство, прозрачные правила оплаты труда и интеграцию показателей вовлеченности в сбалансированную систему показателей (BSC). Материал адресован исследователям менеджмента, HR-директорам и управленцам, определяющим стратегическую архитектуру труда и контуры метрик эффективности.

Вовлечённость персонала, результативность организации, JD-R, социальный обмен, AMO, сервис-прибыльная цепочка, сбалансированная система показателей

Короткий адрес: https://sciup.org/170210688

IDR: 170210688 | DOI: 10.24412/2411-0450-2025-8-121-128

Текст научной статьи Теоретические модели взаимосвязи вовлеченности персонала и результативности организации

Вовлечённость персонала возникла в 1990е благодаря Уильяму Кану, который показал: сотрудники могут включаться в профессиональную роль одновременно физически, когнитивно и эмоционально при условии значимости, безопасности и ресурсной поддержки труда. Это закрепило понимание вовлечённости как устойчивого состояния и стратегического управленческого инструмента, а не мимолётного настроения [1].

К началу XXI века концепт отделился от удовлетворённости и приверженности. Крупное мета-исследование почти восьми тысяч подразделений в тридцати шести компаниях выявило статистически значимую связь между вовлечённостью и показателями производительности, прибыльности и удержания, легитимировав внимание бизнеса к человеческому капиталу как источнику устойчивого конкурентного преимущества [2].

На фоне ускоряющейся цифровой трансформации и нарастающей геоэкономической турбулентности исследовательская и прикладная значимость проблематики последовательно растёт: в 2024 году доля по-настоящему вовлечённых сотрудников зафиксировалась на отметке 21% - второй эпизод нисходящей динамики за двенадцатилетний период наблюдений - что конвертируется в недополученные доходы, исчисляемые сотнями миллиардов. Инертность управленческой реакции на данный сдвиг оборачивается ускорением оборота кадров, атрофией инновационной выработки и эрозией клиентской приверженности; напротив, институционализированные системные инвестиции усиливают организационную адаптивность и мультипликативную финансовую отдачу, тогда как сама вовлечённость функционирует как эпистемологический «узел сборки» междисци- плинарных исследований и операционная опора практик, превращающих человеческий потенциал в верифицируемую, измеримую ценность [3].

Материалы и методология

Материалы исследования опираются на корпус ключевых теоретических и эмпирических работ, сформировавших современное понимание феномена вовлечённости персонала и её связи с результативностью организации. Базовой точкой отсчёта стала концепция У. Кана, впервые выделившего три психологических условия - осмысленность, безопасность и наличие ресурсов - как предпосылки для включения работников в профессиональную деятельность [1]. Эмпирическое подтверждение значимости вовлечённости обеспечило мета-исследование J.K. Harter и коллег, доказавшее её статистически выраженное влияние на производительность, прибыльность и удержание персонала [2]. Дополнительный контекст актуальности темы был получен из глобальных аналитических обзоров, включая данные Gallup о падении уровня вовлечённых сотрудников до 21% в 2024 году и оценке связанных с этим экономических потерь [3].

Методологически исследование объединило три аналитических направления. Первое -концептуальный анализ ключевых психологических моделей, начиная с работы Кана и заканчивая развитием JD-R-подхода и его цифровых модификаций [7-9]. Второе направление - систематический обзор мета-аналитических и количественных исследований, демонстрирующих медиаторные и модераторные связи между вовлечённостью, трудовыми требованиями, ресурсами и организационными исходами [10-12]. Третье направление - контент-анализ организационных рамок, включая теорию социального обмена, трёхкомпонентную модель Сакса, AMO-подход и стратегические концепции сервис-прибыльной цепочки и BSC, позволяющих проследить трансформацию индивидуального поведения в корпоративные результаты [1320].

Результаты и обсуждение

Вовлечённость персонала традиционно трактуется как «приобщение членов организации к рабочим ролям, при котором они мысленно, эмоционально и физически прояв- ляют себя в деятельности», что подчёркивал Уильям Кан, выделив три психологических условия-триггера: осмысленность, безопасность и доступность внутренних ресурсов. Позднее концепция была расширена исследователями Утрехтской школы, которые определили вовлечённость как устойчивое, позитивное состояние, характеризуемое энергией, преданностью делу и погружённостью в задачу; такая операционализация позволила измерять феномен с помощью шкалы UWES и сравнивать данные разных стран и отраслей. Несмотря на различия в акцентах, обе трактовки сходятся в том, что вовлечённость описывает не кратковременную эмоцию, а глубинную форму личностного участия, системно влияющую на рабочее поведение и самоидентификацию человека в компании [4].

Результативность организации в современной литературе понимается как многомерный конгломерат финансовых и нефинансовых показателей. К первым относят показатели рентабельности активов, операционную маржу, темпы прироста выручки и структуру денежных потоков; ко вторым - текучесть кадров, коэффициент абсентеизма, удовлетворённость клиентов, скорость инновационного цикла и социальную репутацию компании. Комбинированные системы, такие как «сбалансированная система показателей», специально вводят нефинансовые индикаторы в корпоративный дашборд; опрос Института управленческого учёта показал, что 88% пользователей BSC отметили улучшение операционной эффективности после внедрения метода [5]. Связь человеческого фактора с бизнес-итогами подтверждает и крупнейший мета-анализ Gallup: выборка из более чем 183 000 подразделений и 3,3 млн сотрудников свидетельствует, что команды с высоким уровнем вовлечённости систематически превосходят конкурентов по всем одиннадцати ключевым бизнес-показателям, включая продуктивность и прибыльность [6].

Связующим звеном между вовлечённостью и результативностью выступает набор переменных-передатчиков и усилителей. Мета-аналитическое моделирование показало, что вовлечённость медиирует воздействие таких факторов, как лидерская поддержка и справедливые HR-практики, на индивидуальную и групповую производительность: через рост энергии и погружённости она переводит ресурсы контекста в измеримые результаты труда. Наряду с медиаторами действуют модераторы: интенсивность трудовых требований, доступность социальных ресурсов и качество коммуникации усиливают либо ослабляют позитивный эффект вовлечённости. Например, исследования в парадигме модели «трудовые требования – ресурсы» подтвердили, что богатство ресурсов – от автономии до обратной связи – смягчает негативное влияние высоких нагрузок и одновременно усиливает корреляцию между вовлечённостью и эффективностью [7]. Аналогичным образом удовлетворённость работой и организационная приверженность часто проявляются как промежуточные цепи, через которые вовлечённость трансформируется в более высокий уровень клиентского сервиса, инноваций и финансовой отдачи [8].

После уточнения категориального аппарата логичным шагом становится обращение к психологическим моделям, которые объясняют, какие именно внутренние механизмы связывают вовлечённость сотрудника с результативностью его труда и, в конечном счёте, с итоговыми показателями организации.

Наиболее раннюю и до сих пор фундаментальную трактовку предложил Уильям Кан: он показал, что состояние глубинного включения формируется при одновременном наличии трёх условий – осмысленности задач, психологической безопасности и доступности личных ресурсов. Каждое из условий выступает отдельным рычагом, через который организационная среда влияет на то, сколько физической энергии, умственного внимания и эмоциональной отдачи человек готов инвестировать в работу.

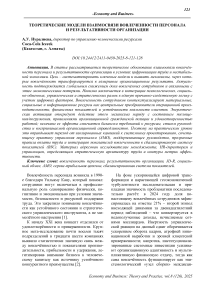

Дальнейшее развитие получила обобщённая модель «трудовые требования – ресурсы». Она систематизирует все характеристики работы в две группы: требования, требующие затрат сил и ассоциированные с профессиональным истощением, и ресурсы, питающие внутреннюю мотивацию и вовлечённость. Как показано на рисунке 1, модель описывает двойной процесс: энергетический, в котором чрезмерные требования ведут к выгоранию и снижению продуктивности, и мотивационный, где ресурсы порождают вовлечённость и, через неё, превосходные результаты деятельности [9].

Рис. 1. модель «трудовые требования – ресурсы» [9]

Мета-анализ 2023 года, охвативший 243 исследования, показал среднюю корреляцию 0,45 между ресурсами и вовлечённостью и 0,36 между требованиями и выгоранием, тем самым эмпирически подтверждая оба канала влияния [10].

Позднее к базовым компонентам стали добавляться личностные и контекстуальные ресурсы – саморегуляция, чувство эффективности, стиль руководства, справедливые процедуры. Систематический обзор 2021 года, включивший 139 статей, показал, что поддерживающее лидерство усиливает мотивирующую роль ресурсов, в то время как авторитарное – усугубляет негативное воздействие требований; тем самым управленческие практики выступают значимым модератором модели [11].

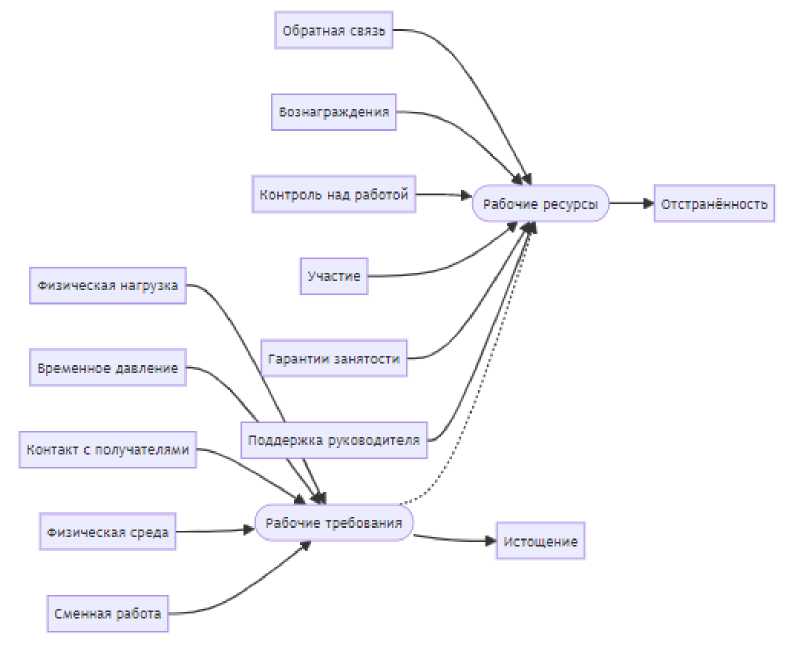

Активная цифровизация труда потребовала переосмыслить исходную схему, и в 2025 году была предложена версия JD-R 3.0. В неё включены такие цифровые параметры, как «послерегламентное подключение» к рабочим каналам и доступ к виртуальным инструментам поддержки. Исследование 625 сотрудников крупной финансовой организации показало нелинейный характер влияния: при умеренной интенсивности онлайн-связи цифровые ресурсы повышают вовлечённость, но при хронической доступности за пределами рабочего времени они превращаются в дополнительные требования и вызывают психологическое напряжение. Организационная поддержка, напротив, смягчает этот эффект, сохраняя позитивную связь вовлечённости с производительностью даже в гибридных и удалённых форматах [12].

Рис. 2. Модель JD-R 3.0 [12]

Таким образом, эволюция от модели личностного вовлечения к JD-R и её цифровой версии демонстрирует усложнение архитектуры факторов: от трёх базовых психологических условий к многоуровневой системе требований, ресурсов и их динамического баланса, в которой вовлечённость остаётся ключевым преобразователем организационных условий в конкретные результаты труда.

Логика теории социального обмена переносит акцент с индивидуальных переживаний на взаимность отношений: когда организация демонстрирует поддержку и справедливость, сотрудники воспринимают это как обязательство ответить повышенной отдачей. Метаанализ 231 эмпирического исследования (вы- борка 78 370 человек) показал, что качество обмена с руководителем коррелирует с инновационным поведением на уровне ρ = 0,39, а обмен с коллегами ещё выше – ρ = 0,44; обе связи опосредованы когнитивной, мотивационной и аффективной активностью работников [13]. Дополнительные данные, подтверждают, что доверие к организации усиливает позитивное влияние обмена на продуктивность, тогда как дефицит доверия этот эффект практически обнуляет [14].

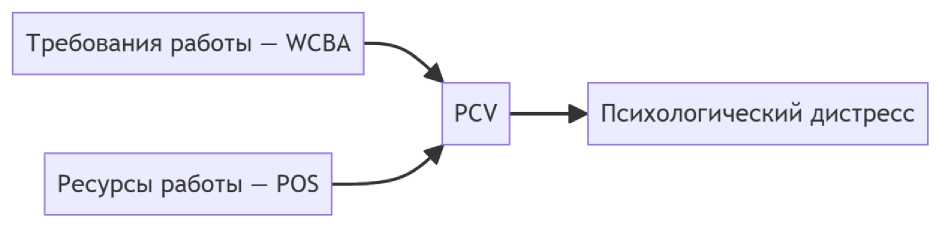

Трёхкомпонентная модель А. Сакса развивает идеи социального обмена, разделяя вовлечённость на когнитивную, эмоциональную и поведенческую, показанную на рисунке 3.

Рис. 3. Трёхкомпонентная модель А. Сакса [15]

Последующие работы Сакса показали, что именно сочетание трёх компонентов служит надёжным медиатором между поддерживающими кадровыми практиками и такими итогами, как удержание персонала и лояльность клиентов [16].

Если теория обмена отвечает на вопрос «почему» работники отдают больше, то модель способности - мотивации - возможности уточняет «как» организации могут это обеспечить. Формула P = f(A,M,O) получила эмпирическое подтверждение в мета-анализе 92 исследований: совокупные «практики высокого результата» (от обучения до гибких систем вознаграждения) демонстрируют среднюю корреляцию 0,20 с финансовыми показателями предприятий, при этом эффект системных пакетов вдвое сильнее, чем отдельных меР [17]. Анализ 257 малых и средних фирм показал, что инвестиции именно в блок «возможности» - участие в принятии решений, доступ к данным, цифровые платформы сотрудничества - повышают инновационную выручку на 12% за счёт роста вовлечённости, тогда как обучение без расширения автономии даёт лишь краткосрочный прирост производительности [18].

Встраивание AMO-подхода в систему кадрового управления становится особенно значимым в условиях гибридной работы: трёхуровневая мета-оценка 2025 г. показала, что «обогащающие» практики (рост навыков плюс цифровые возможности) одновременно увеличивают вовлечённость и снижают эмоциональное выгорание, тем самым создавая двойной резерв для производственной и инновационной эффективности [19].

На стратегическом уровне взаимосвязь «сотрудник - клиент - прибыль» описывает сервис-профит-цепочка. Расширенная версия цепочки, учитывающая организационное гражданство и цифровой опыт клиента, продемонстрировала, что внутреннее качество службы косвенно влияет на прибыльность именно через позитивные установки работников [20].

В модернизированной архитектуре сбалансированной системы показателей (BSC), где «человеческий капитал» выделен в самостоятельную перспективу, вовлечённость опера-ционализируется и переводится из сферы аффективных установок в плоскость квантифицируемых индикаторов. Тем самым теории социального обмена формируют ценностнонормативный фундамент, а AMO-подход задаёт набор операционных рычагов.

Обобщение рассмотренных теоретических подходов позволяет увидеть, что, несмотря на различие терминологии и акцентов, все они сходятся в одном: вовлечённость работников выступает центральным механизмом, через который условия труда и кадровые практики преобразуются в конкретные деловые результаты. Психологические модели подчёркивают роль внутренних ресурсов и субъективной значимости задач, социально-обменные акцентируют взаимность отношений между организацией и сотрудником, модель способности, мотивации и возможностей показывает операционные рычаги, а стратегические конструкции - сервис-прибыльная цепочка и сбалансированная система показателей - закрепляют человеческий фактор в общем контуре управления эффективностью. Тем самым выстраивается единая логика: создание справед- ливой и ресурсной среды повышает готовность людей отдавать компании энергию, творчество и знания, что напрямую отражается на производительности, качестве обслуживания клиентов и устойчивости прибыли.

Практическое следствие этого вывода очевидно. Руководителям следует рассматривать вовлечённость не как разовую кампанию, а как системный процесс, интегрированный в стратегию управления персоналом. Ключевые шаги включают обеспечение психологической безопасности, расширение автономии, честную обратную связь и прозрачные правила вознаграждения. На уровне управленческой политики было бы логично гармонизировать кадровый портфель с логикой AMO: развивать компетенции, укреплять внутренние мо- тиваторы, институционализируя признание вклада, и создавать области применения этих компетенций – от гибких проектных команд до цифровых платформ для совместной работы. В управлении динамикой «показатели вовлеченности должны быть интегрированы в сбалансированную систему показателей и отслеживаться в сочетании с финансовыми и клиентскими показателями». Также необходима культура поддержки справедливого обмена: демонстрировать заботу о благополучии, реалистичную обработку предложений сотрудников и прозрачность в отношении того, как их энергия преобразуется в успех организации. Основным ограничением данного исследования является преобладание поперечных исследований при построении причинно-следственных связей. К другим факторам, снижающим внешнюю валидность, относятся концентрация выборки в крупных западных компаниях и подверженность эффекту социальной желательности в самооценке вовлеченности и производительности. Консолидированные шкалы нефинансовых ключевых показателей эффективности (KPI) пока разработаны фрагментарно, что затрудняет сравне- ние результатов. Влияние цифровых инструментов и удаленной работы изучено фрагментарно. Необходимы долгосрочные многоуровневые проекты, учитывающие одновременно индивидуальные, командные и организационные переменные. Осознание этих ограничений поможет исследователям уточнять методики, а практикам – осторожно переносить академические выводы в реальные управленческие решения.

Заключение

Модели показывают, что вовлечённость – центральный механизм, переводящий организационные условия в измеримую результативность. Эволюция от трёх условий Кана к многоуровневой JD-R 3.0, дополняемой социально-обменными, AMO- и стратегическими рамками, подтверждает: справедливая, ресурсная и поддерживающая среда повышает физическую, когнитивную и эмоциональную отдачу работников, что ведёт к росту производительности, инноваций, качества сервиса и финансовых результатов.

На практике вовлеченность не является мерой кампании, а формирует активный контур стратегии. Рычаги: управление персоналом (AMO), цепочка «услуга-прибыль», система баланса затрат (BSC); инструменты: большая автономия и поддержка руководства, прозрачность правил оплаты труда и регулярный мониторинг нефинансовых ключевых показателей эффективности (KPI). К ограничениям исследования относятся преобладание поперечных исследований и самоотчетов, смещение большой выборки, характерное для западных стран, отсутствие унифицированных нефинансовых шкал и отсутствие целостных оценок влияния цифровых инструментов. Нужны многоуровневые продольные работы и общая система метрик. Стратегическое управление вовлечённостью остаётся одним из самых перспективных путей к устойчивой результативности.