Теоретические основы и проблемы местного самоуправления в современных условиях

Автор: Ватлина Лина Владиславовна

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Рубрика: Государственное регулирование экономики

Статья в выпуске: 2 (128), 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены теоретические вопросы организации деятельности органов местного самоуправления. В настоящее время возрастает актуальность изучения вопросов, связанных с проблемами управления муниципальных образований. Это связано с экономической, политической и социальной нестабильностью в стране, а также многими негативными процессами, происходящими в муниципалитетах, таких как коррупция и использование служебных полномочий в своих личных интересах, что по своей сути противоречит самой природе публичного управления «удовлетворение и реализация общественных интересов местного населения», а также налаживание открытых режимов взаимодействия, обеспечивающих поток информации для продуктивного общения между государством и органами самоуправления. Муниципальное управление должно являться основой демократического строя государства и непременным условием прогрессивного развития современного общества и служить на благо народа.

Муниципальное управление, публичное управление, взаимодействие, функции и методы управления

Короткий адрес: https://sciup.org/148320261

IDR: 148320261

Текст научной статьи Теоретические основы и проблемы местного самоуправления в современных условиях

Орган местного самоуправления является одной из ключевых основ конституционного строя Российской Федерации. Сформированная в результате конституционных преобразований система местного самоуправления в настоящее время в целом функционирует и развивается [1]. В настоящее время эта

ГРНТИ 06.39.02

Лина Владиславовна Ватлина – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономики Сибирского университета потребительской кооперации (г. Новосибирск).

Контактные данные для связи с автором: 630087, г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 26 (Russia, Novosibirsk, Karl

Статья поступила в редакцию 28.02.2021.

тема как нельзя актуальна и это обусловлено нестабильной политической, экономической и социальной ситуацией в стране. Основной целью исследования является раскрытие сущности организации деятельности органов местного самоуправления в системе публичного управления и социальноэкономического регулирования общества, а также исследование возможностей муниципального управления стать связующим звеном между органами государственного управления и населением, способствуя созданию благоприятной среды в условиях экономической и социальной нестабильности, обеспечивая устойчивую и безопасную среду для жизни общества [2].

Следует отметить, что уровень жизни населения тесно связан с администрацией аппарата управления, а взаимодействие между населением и органами власти является сложным процессом, включающим много законодательных нюансов. Поэтому общественное доверие к представителям государственной власти на сегодняшний день является очень актуальной проблемой [3].

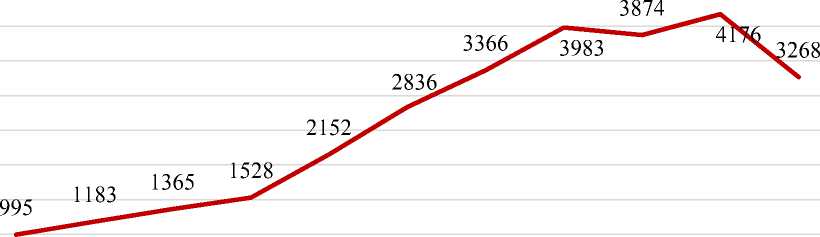

Надо сказать, что исследовательская активность в сфере исследования проблем муниципального управления была всегда достаточно высока. Если оценивать публикационную активность в научной электронной библиотеке (elibrary.ru) путем построения выборки с условиями: наличие в названии публикации словосочетания «муниципальное управление», тип публикации «статьи в журналах», «книги» и «материалы конференций», за период начиная с 2010 года, то этот поисковый запрос выдает 29 692 публикаций (рис. 1).

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Рис. 1 . Динамика количества публикаций в библиографической базе elibrary.ru, содержащих в названии термин «муниципальное управление» (составлено автором)

Если судить по годам, то в среднем ежегодно выходит на русском языке почти 3 тыс. публикаций, посвященных проблематике муниципального управления. Из этих данных можно сделать вывод о достаточной популярности, остроте и значимости вопросов, связанных с проблемами муниципального управления.

Сущность муниципального управления

С точки зрения правовой науки, муниципальное управление – это форма деятельности, посредством которой реализуются функции государства [1]. В основе принципа муниципального управления берет свое начало само существование публичной власти. Правомерно будет сказать, что Конституция РФ, «спроецировала» демократические принципы, перенеся их на местный уровень, закрепив ключевые гарантии местного самоуправления. Однако является важным то, что в основном законе РФ не прописано детально – какими характеристиками должна обладать модель управления на муниципальном уровне.

В этом смысле имеет место быть гибкая система местного регулирования, дающая необходимый простор для адаптации управления к требуемым жизненным реалиям [4, с. 60-75]. Муниципальное управление по своей сути является институтом гражданского общества, т.е. уровнем публичной власти, имеющем четко закрепленную в законе сферу компетенции, а также зафиксированные права, обя- занности и ответственность. Органы местного самоуправления (согласно ст . 12 и 130 Конституции РФ) не являются органами РФ или органами ее субъектов, но они наделены собственными компетенциями, являясь третьим (местным) уровнем публичной власти.

В таком понимании орган м е стного сам о управления не отчуж д ается от п о литики и п р инадлежит к системе, в которой распределяе т ся власть и влияние, а с ним и м е стные соо б щества. М у ниципальное управлен и е играет очень важну ю роль в с о временной экономике, так как яв л яется част ь ю общегосударственной системы публично й власти, н о обладаю щ ей самостоятельность ю и правом автономного решения л окальных вопросов о б еспечение жизнедеятельности на с еления [5] . Органы м е стного самоуправлен и я призваны улучшат ь условия ж изни насе л ения, создавая устой ч ивую и благоприятную жизнедея т ельную окружающую среду, явл я ясь своеобразным «м о стиком», с в язывая ор г аны государственной власти на федерально м и региона л ьном уров н е с населением.

Принцип ы муниципального упра в ления

Структур а организации муници п ального у п равления во многом с х ожа с при н ципами го с ударственного управления «разделения вла с ти», однак о существуют весомы е ограничен и я, наприм е р муниципалитет не о бладает правами изда н ия законов [там же]. «Принципы м естного с а моуправле н ия – это обусловленн ы е природой местного самоуправ л ения коренные начала (идеи), ле ж ащие в основе организации и деятельности населения, ф ормируем ы х им орга н ов, самост о ятельно о су ществляю щ их управление муниципальными делами» [ 6]. Консти т уция РФ позволяет в ы делить пр и нципы му н иципального управлен и я, приведенные на ри с . 2.

|

1. Принцип народовластия. |

— |

|

|

2. Принцип самостоятельности. |

||

|

3. Принцип взаимодействия с органами государственной власти. |

||

|

4. Принцип коллегиального осуществления власти. |

||

|

— |

5. Принцип единоличного осуществления управления. |

— |

|

— |

6. Принцип законности и гласности. |

|

|

7. Принцип взаимодействия. |

||

|

— |

8. Принцип профессионализма. |

|

|

9. Принцип непрерывности и стабильности управления. |

||

|

10. Принцип соответствия решений общей стратегии развития. |

||

|

11. Принцип сбалансированности планов и программ. |

||

|

— |

12. Принцип доступности информационных ресурсов. |

— |

|

— |

13. Принцип сопоставления плановых работ с результатом. |

|

|

14. Принцип ответственности за решения. |

Рис. 2. Прин ц ипы муници п ального управления (со с тавлено авт о ром)

Таки м образом, муниципал ь ное управ л ение – это сложное и н ституцион а льное явл е ние, которое имеет самостоятельный вид пр о фессионал ь ной деятел ь ности, основанный н а принципе самоуправления, направленный на удовлетворение общ е ственных интересов и потребнос т ей в рамка х , определенных зако н ом. Местное самоупр а вление в Р о ссии является одним из самых н е устойчив ы х институтов [7], о чем свидетельствует череда реформ, п роводимые в этой сфе р е:

-

• приняти е базового федерального закона в 1 995 году;

-

• «большая реформа», принятие нового ф е дерального закона об общих пр и нципах о р ганизации местного самоуправления в 200 3 году (его п оложения изменялись вплоть до 2 008-2009 г о дов);

-

• внесение очередных поправок в указанны й федераль н ый закон, п озволяющ и х говорит ь о «малой реформе » местного самоуправл е ния (2014- 2 015 годы).

Принятие Федерального закона от 6 октяб р я 2003 год а № 131-Ф3 «Об общи х принципа х организации местного самоуправления в Российской Ф едерации» обусловило необходи м ость для о р ганов государственно й власти субъектов Р о ссийской Ф едерации, прежде в с его регио н альных па р ламентов, предпринять необходимые меры законодател ь ного регулирования, с вязанные с реформо й местного самоуправления. Противниками п о следней р е формы выступили не к оторые п р едставител и муниципальной вла с ти, а также ряд экспертов. Ими о тмечаютс я многочис л енные нед о статки ре ф ормы (см. рис. 3).

-

• двуху р овневая система местного самоу п равления в крупных г ородах не и збежно по в лечет удвоение властных структу р , увеличе н ие количе с тва муниц и пальных с лужащих и , как следс т вие, увеличение расхо д ов на соде р жание управленческо г о аппарата ;

-

• разде л ение города на само с тоятельны е муницип а льные обр а зования м о жет повл е чь за собой определенные сложно с ти с точки зрения сохранения единства горо д ского хозя й ства;

-

• перекладывание значительной части п олномочи й сельских и городск и х поселен и й на районный уровень лишает низовой у ровень с а мостоятель н ости в р е шении ва ж ных вопр о сов;

-

• новая система формирования пре д ставительных орган о в на ра й онном у р овне (делегирование депутатов от поселени й ) может привести к в озникнове н ию конфл и ктов интересов у деп у татов, вы н ужденных одновреме н но отстаи в ать интер е сы и района, и сельского поселения, деле г атами кот о рого они являются; есть веро я тность ре ш ения проблем, стоящих перед ра й онным со в етом, по о с таточному принципу, в силу нех в атки времени;

-

• нововведения способствую т усилению властной вертикали в с илу сокра щ ения коли ч ества муниципальных выборов, умалени я избирательных п р ав гражд а н, сокра щ ения возм о жностей граждан влиять на мест н ую власть, п олитическ о й безответ с твенности сити-менеджера, привязке местн о го самоупр а вления к системе гос у дарственно й власти;

-

• произойдет утрата управ л енческой с табильности в силу возможно г о разноо б разия реал и зации моделей управл е ния в реги о нах

Рис. 3 . Недостатки «ма л ой реформ ы » местного самоуправле н ия (2014-20 1 5 годы) (соста в лено авторо м на основе [1, 8, 9, 10 и д р.])

Таким о б разом, управление жи з недеятель н остью общества – это в больше с тепени вли я ние на ее социальный аспект. Социальное управление п редставляет собой воздействие о дних люд е й, группы людей на жизнь других с помощью юридичес к их докуме н тов, актов , приказов, р аспоряже н ий, постановлений, «дорожных карт». И э то безусл о вно еще и информа ц ионным у п равлением, от того, насколько э т о информационное управление к в алифицировано и про з рачно орга н изовано, зависит доверие людей к представителям апп а рата управ л ения.

Это важно, так как публичное управлени е сформировано необх о димостью с овместног о решения важных вопросов для обеспечения к омфортно г о прожива н ия. Оценка того, наск о лько успе ш но каждая проблема ре ш ается, является резул ь татом пре д принимаемых действий, для этой оценки ис п ользуются те же критерии, что и в отношении государств е нного управления.

Повышение качества предоставле н ия муници п альных услуг

Проблемы муниципального управления в стране в основном вызваны хрупкостью управления, и не всегда коррупцией и «откатами». Коррупция существует и существовала всегда, являясь большой проблемой, которую необходимо и можно решить с помощью конкретных инструментов. Однако снижение уровня коррупции автоматически не приведет к повышению качества предоставляемых услуг; уменьшение числа случаев коррупции может привести к экономии и увеличению доступности предоставляемых ресурсов, но повышение качества услуг больше связано с такими факторами, как квалификация государственных служащих, организация систем управления и производство услуг, планирование, координация и оценка действий.

Низкий уровень профессиональной квалификации сотрудников муниципальных органов приводит к такой часто встречаемой проблеме, как бесхозяйственность. Еще весомой проблемой является закрытость исполнительной власти от своих и закрытость одних структур от других, а часто и «непонятность» некоторых процедур, чем вызывается недоумение граждан, которые затрачивают подчас очень много времени на предоставление непонятных справок и сталкиваются с бумажной волокитой [11].

Многие граждане жалуются на то, что некоторое время «собираются с духом» при посещении тех или иных специалистов, чтобы решить свои проблемы, так как часто сталкиваются с бюрократизмом и с равнодушием специалистов. Такая бюрократическая болезнь как бумажная волокита с затягиванием тех или иных процедур по разным необъяснимым причинам и безалаберность приводят к унижению человеческого достоинства и, тем самым, отчуждают власть от общества. На чиновника начинают смотреть с недоверием и даже с презрением считая, что «ждать от него не стоит ничего хорошего». Подобного рода ситуация ненормальна.

Выход из подобных ситуаций видится в более тщательном контроле над установленными административными регламентами со стороны населения. Административные регламенты должны не просто декларироваться, но и стать обязательными для неукоснительного исполнения в процессе предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций). Для этого следует большее внимание уделять контрольной функции в публичном управлении [12].

Конечно, административный регламент не является «волшебной палочкой», но с помощью него возможно регулировать и контролировать те или иные процессы в муниципалитетах. Административный регламент в различных своих видах и проявлениях обладает признаками нормативного правового акта, призван урегулировать административные процедуры, он носит процедурный характер. И – самое главное – являясь публичным, он создает механизмы общественного контроля со стороны населения.

Заключение

Прозрачная работа муниципальных служащих является залогом доверия к ним граждан. Прозрачность – необходимая часть подотчетности. Чтобы привлечь к ответственности государственного или муниципального служащего, необходимо сначала получить информацию о его решениях и действиях. Таким образом, прозрачность – это первый компонент подотчетности. Есть много заинтересованных сторон, перед которыми может быть подотчетен муниципальный служащий и которым должна передаваться информация, связанная с прозрачностью. Работа служащего должна быть доступна для всеобщего доступа в соответствии с требованиями и открыта для проверки.

Второй момент, на котором необходимо заострить внимание, это – своевременная информированность, призванная наладить взаимоотношения между работником и обратившимся гражданином, при этом разработка административных регламентов сегодня позволяет систематизировать полномочия органов муниципальной власти, восполнять нормативные правовые пробелы в законодательстве, упорядочить административные процедуры, а в отдельных случаях – исключить избыточные действия.

Список литературы Теоретические основы и проблемы местного самоуправления в современных условиях

- Кохановская И.И. Теоретические вопросы местного самоуправления в современных условиях // Управление. 2019. № 1. С. 13-18.

- Романовский А. Реформа местного самоуправления в современной России (на примере Воронежской области) // Восток Европы. 2020. Vol 6.

- Ватлина Л. В. Системы взаимодействия органов публичной власти с образовательными организациями в системе управления социально-экономическими процессами региона // Креативная экономика. 2020. Т. 14. № 4. С. 541-550.

- Российское местное самоуправление: итоги муниципальной реформы 2003-2008 годов и пути совершенствования // Муниципальная власть. 2008. № 6. С. 60-75.

- Конституционные основы организации местного самоуправления в России. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.chegdomun.ru/poleznaya-informaciya/zakonodatelstvo/konstitucionnye-osnovy-organizacii-mestnogo-samoupravleniya-v-rossii (дата обращения 26.02.2021).

- Батычко В. Т. Муниципальное право. Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2010.

- Боркова Е.А. Организационные аспекты реализации государственной политики устойчивого развития // Креативная экономика. 2020. Т. 14. № 4. С. 431-444.

- Романова М.С. Система принципов стратегического управления муниципальным образованием на основе теории заинтересованных сторон // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 6.

- Народу не оставляют выборов. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.novayagazeta.ru (дата обращения 26.02.2021).

- Чаннов С. Местное самоуправление: 2014 год - реформа четвертая // Актуальные вопросы публичного права. 2014. № 3.

- Правила игры для чиновников и граждан. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.hse.ru/news/ community/4990251.html (дата обращения 26.02.2021).

- Плотников В.А., Федотова Г.В. Индикаторы стратегического регионального планирования // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2014. № 17 (203). С. 21-33.