Теоретические основы исследования противодействия коррупции в системе государственной гражданской службы

Автор: Михайлова Анна Викторовна, Голикова Анисья Евгеньевна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 10, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вопросы и теоретические подходы к коррупции в системе государственной гражданской службы. Приведен анализ эволюции коррупции. Рассмотрена нормативная база противодействия этому феномену в России. Авторами статьи предлагаются три механизма противодействия коррупции.

Коррупция, виды коррупции, противодействие коррупции, государственная гражданская служба

Короткий адрес: https://sciup.org/14934861

IDR: 14934861 | УДК: 338.22

Текст научной статьи Теоретические основы исследования противодействия коррупции в системе государственной гражданской службы

Введение. Актуальность темы заключается в том, что проблема коррупции в различных направлениях деятельности органов государственной власти и управления приобрела в настоящее время глобальный и системный характер. Коррупция приносит большие потери для общества, экономики, государства.

Следует подчеркнуть, что коррупция в деятельности органов государственной власти и управления способствует развитию организованной преступности, создает питательную почву для развития очагов экстремизма и терроризма, ставит под угрозу реализацию национальных проектов, а также подрывает все государственно-правовые реформы, которые в настоящее время проводятся в нашей стране. Все эти и ряд других проблем делают объективно необходимым совершенствование мер по противодействию коррупции.

По отчету генпрокурора Российской Федерации Ю. Чайки, ущерб от коррупционных преступлений в России в 2012 г. достиг почти 21 млрд руб. Выявлено 349 тыс. нарушений законов о противодействии коррупции, число поданных исков в суд о возмещении ущерба от подобных посягательств выросло на 15 %. В результате в бюджет возвращено 846 млн руб. К уголовной ответственности привлечены 889 служащих органов власти местного самоуправления, в том числе 284 главы муниципальных образований, 114 депутатов, а так же осуждены 1 159 сотрудников правоохранительных органов [1].

Цель статьи рассмотреть теоретические основы противодействия коррупции в системе государственно гражданской службы путем анализа сущности и ее видов, нормативной базы по противодействию данному феномену в системе государственной гражданской службы.

Понятие и сущность коррупции. Коррупция выступает как сложное социальное явление, которое зародилось в глубокой древности и продолжает существовать в настоящее время. На протяжении всей истории параллельно эволюции государства происходило развитие коррупции. Если на заре становления государственности плата жрецу, вождю или военачальнику за личное обращение к их помощи рассматривалась как универсальная норма, то впоследствии, при усложнении государственного аппарата, профессиональные чиновники стали официально получать только фиксированный доход – что означало переход взяток в область теневой экономики.

Первые дошедшие до нас известия о крупной коррупции относятся к эллинистическому миру. Так, в 320-е гг. до н. э. греческий наместник Египта Клеомен, назначенный на это место Александром Македонским, использовал свое положение для того, чтобы манипулировать поставками зерна в Грецию. В результате население страны оказалось на грани голодной смерти; сам же греческий наместник Египта заработал на спекуляции зерном огромное состояние. Голод в Греции продолжался 5 лет – с 329 г. по 325 г. до н. э. [2, с. 5].

Как известно, еще в трудах философов-просветителей Аристотеля, Гегеля, аль-Фараби проблема борьбы с коррупцией занимала особое место. Так, Аристотель в своей работе «Политика» выделял коррупцию как важнейший фактор, способный привести государство если не к гибели, то к вырождению. Примером такого перерождения является превращение монархии в тиранию. Одной из мер воздействия на преступность Аристотель видел в борьбе с коррупцией, предлагая запрет одному человеку в государстве занимать одновременно несколько должностей. Вместе с тем борьбу с ней Аристотель рассматривал как основу обеспечения государственной стабильности.

В Древней Руси первое упоминание о коррупции в форме «посула», то есть незаконного вознаграждения, относится к Двинской уставной грамоте XIV в. Впервые посул, как коррупционное правонарушение – взятка – назывался в Псковской судной грамоте 1467 г., но никакого наказания за его взимание не предусматривалось. Подобные санкции были установлены в Судебнике 1550 г. [3, с. 119].

Учитывая распространенность взяточничества как наиболее опасной формы корыстного злоупотребления по службе, указом от 23 августа 1713 г. Петр I ввел, наряду с получением взятки, уголовную ответственность за ее передачу. Указ гласил: «Для предотвращения впредь подобных явлений велю как взявших деньги, так и давших положить на плаху, и от плахи подняв, бить кнутом без пощады и сослать на каторги в Азов с женами и детьми и объявить во все города, села и волости: кто сделает это впредь, тому быть в смертной казни без пощады» [4, с. 591].

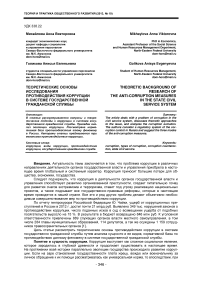

Рассмотрим виды коррупции: бытовую, деловую и коррупцию верховной власти [5, с. 101]. Данные представлены в виде рисунка (рисунок 1).

Рисунок 1 – Типология коррупционных отношений по виду деятельности коррупционера

Коррупция в обществе проявляется в особом образе поведения людей. Суть ее лежит в социально-психологических особенностях личности конкретного человека и общества в целом. Мотивационная сфера в данном случае имеет преобладающее значение в выборе особого вида поведения людей: наиболее распространенный мотив – компенсация за ощущаемый чиновниками ущерб, связанный с прохождением ими государственной службы. Важной особенностью социально-психологического климата в обществе, способствующего процветанию коррупции – двойной моральный стандарт.

Рассмотрим такой пример. В России в ноябре 2012 г. стало известно, что полиция выявила хищение 6,5 млрд руб. в ОАО «Российские космические системы» при разработке навигационной системы ГЛОНАСС. В январе 2013 г. был арестован замглавы Минрегиона РФ Роман Панов, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере по делу о хищении средств

(уголовное дело о хищении 93,3 млн руб.), выделенных на саммит АТЭС во Владивостоке, который прошел 2–9 сентября [6].

Как известно, оценка уровня коррупции в стране со стороны населения является довольно субъективной. Она обусловлена особенностями индивидуального опыта (или отсутствием такового), представлениями, в том числе довольно мифологизированными о данном явлении информационным фоном. Следовательно, необходимо критически подходить к оценкам уровня коррупции, даваемым гражданами и различными общественными организациями. Приходится констатировать, что данный феномен присутствует повсеместно: в органах государственной власти и органах местного самоуправления, в силовых и правоохранительных структурах. Именно поэтому представление о должности на государственной службе как о возможности личного обогащения остается, к сожалению, весьма распространенным в общественном сознании.

Последствия коррупции выражаются в снижении экономического роста путем уменьшения стимулов для осуществления инвестиций (как от местных, так и от зарубежных предпринимателей); уменьшает темпы экономического роста путем понижения качества государственной инфраструктуры служб, сокращения налоговых поступлений, отвлечения одаренных людей на поиск незаконных доходов вместо продуктивной деятельности и искажения структуры государственных расходов.

Таким образом, коррупция – это не только форма криминального обогащения бюрократического государственного аппарата, она всегда была основным источником криминализации общественной жизни, ее деградации.

Коррупция является как условием, так и следствием функционирования теневой экономики, усиления имущественной дифференциации общества, падения нравов и деградации общественно-политической жизни. Остается надеяться, что поправки в некоторые пункты статей законов смогут помочь в улучшении коррупционной ситуации в России.

Правовые меры по противодействию коррупции в системе государственной гражданской службы. Целью Национальной стратегии противодействия коррупции является искоренение причин и условий, порождающих ее в российском обществе. Для достижения этой цели последовательно решаются следующие три задачи:

-

– формирование соответствующих потребностям времени законодательных и организационных основ противодействия коррупции;

-

– организация исполнения законодательных актов и управленческих решений в области противодействия коррупции, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и обеспечивающих снижение ее уровня;

-

– обеспечение выполнения членами общества норм антикоррупционного поведения, включая применение в необходимых случаях мер принуждения в соответствии с законодательными актами Российской Федерации.

Основными принципами государственной политики противодействия коррупции являются:

-

а) признание коррупции одной из системных угроз безопасности Российской Федерации;

-

б) использование в противодействии коррупции системы мер, включающей в себя предупреждающие коррупцию, по уголовному преследованию лиц, совершивших коррупционные преступления и по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных деяний, при ведущей роли на современном этапе мер по ее предупреждению;

-

в) стабильность основных элементов системы мер по противодействию коррупции, закрепленных в Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

-

г) конкретизация антикоррупционных положений федеральных законов, Национальной стратегии противодействия коррупции, национального плана противодействия коррупции на соответствующий период в правовых актах федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и в муниципальных правовых актах.

Наряду с нормативным регулированием в системе мер государственной политики по противодействию коррупции важное место занимают также:

-

– организационные меры;

-

– кадровые меры;

-

– финансовые и иные материальные меры;

-

– пропагандистские и просветительные меры.

Государственная политика противодействия коррупции реализуется:

-

– при формировании и исполнении бюджетов всех уровней;

-

– путем решения кадровых вопросов;

-

– в ходе осуществления права законодательной инициативы и принятия законодательных (нормативных правовых) актов;

-

– в ходе контроля за исполнением законодательства Российской Федерации и выполнением мероприятий;

-

– путем обеспечения неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения и объективного применения законодательства Российской Федерации;

-

– путем оказания содействия СМИ в широком и объективном освещении положения дел в области противодействия коррупции;

-

– путем активного вовлечения в работу по противодействию коррупции политических партий, общественных объединений и других институтов гражданского общества.

Субъекты, определяющие и реализующие антикоррупционную политику:

-

– Президент Российской Федерации;

-

– Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции и его президиум;

-

– Государственная Дума и Совет Федерации;

-

– Правительство Российской Федерации;

-

– Федеральные органы государственной власти;

-

– органы государственной власти субъектов Российской Федерации;

-

– органы местного самоуправления.

Правовую основу противодействия коррупции образуют:

-

– Конституция Российской Федерации;

-

– Международно-правовые акты (Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (31 октября 2003 г.), Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию, касающихся международного сотрудничества (27 января 1999 г.));

-

– Федеральные законы:

-

– во-первых, предупреждение (профилактика) коррупции;

-

– во-вторых, уголовное преследование лиц, совершивших коррупционные преступления (борьба);

-

– в-третьих, минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных деяний.

Данный механизм строится на использовании, прежде всего, мер предупреждения, направленных на создание на государственной и муниципальной службе атмосферы «неприличности» и «невыгодности» коррупционного поведения.

К мерам предупреждения, призванным сузить возможности коррупционного поведения относятся, в частности:

-

1) создание в государственных органах подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

-

2) представление соответствующими категориями государственных и муниципальных служащих и лицами, замещающими руководящие должности в государственных корпорациях, и членами их семей сведений о доходах и об имуществе;

-

3) проведение подразделениями по профилактике коррупционных правонарушений проверок;

-

4) осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов;

-

5) формирование механизма по разрешению конфликта интересов и активизация работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению всех государственных служащих;

-

6) обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;

-

7) установление ограничения для бывших государственных или муниципальных служащих в течение 2-х лет после увольнения с государственной или муниципальной службы замещать должности в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции государственного управления данными предприятиями входили в должностные (служебные) обязанности государственного или муниципального служащего;

-

8) ограничения получения подарков от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения) в связи с исполнением должностных обязанностей (3 тыс. руб.; налог с 4 тыс. руб.);

-

9) запрет на выезд в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы территории Российской Федерации за счет средств физических и юридических лиц;

-

10) установление запрета на исполнения незаконных приказов;

-

11) введение административной ответственности юридических лиц за передачу от имени или в интересах юридического лица «взятки» должностному лицу;

-

12) существенное ограничение возможности государственных органов проводить проверки соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями установленных для их деятельности.

Меры, образующие второй элемент системы противодействия коррупции, борьбу с ней, регулируются Уголовным кодексом, Уголовно-процессуальным кодексом, Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», другими федеральными законами, определяющими полномочия правоохранительных органов.

Третий элемент механизма противодействия коррупции – минимизация (или) ликвидация ущерба от коррупционных правонарушений регулируется, в частности, гл. 59 «Обязательства вследствие причинения вреда» ГК РФ, гл. 18 «Реабилитация» УПК РФ и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. Вместе с тем, в настоящее время ведется работа по дальнейшему совершенствованию регулирования этого направления противодействия коррупции.

Заключение. Таким образом, государственная политика РФ в области противодействия коррупции, выражает неприятие коррупции, состоит в разработке и реализации целей, задач и форм деятельности государственных и муниципальных органов и институтов гражданского общества по предупреждению (профилактике) данного феномена, борьбе с ним и минимизации (ликвидации) негативных последствий.