Теоретические основы исследования психологического здоровья человека

Автор: Николаева Ирина Александровна

Журнал: Поволжский педагогический поиск @journal-ppp-ulspu

Рубрика: Психология и педагогика

Статья в выпуске: 2 (8), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты теоретического исследования сущности понятия психологическое здоровье человека, обобщены представления различных авторов на эту проблему и установлена взаимосвязь психологического здоровья с прогностическим потенциалом человека.

Психическое здоровье, психологическое здоровье, прогностический потенциал

Короткий адрес: https://sciup.org/14219430

IDR: 14219430

Текст научной статьи Теоретические основы исследования психологического здоровья человека

Современные представления о том, как необходимо выстраивать работу психолога с людьми сводятся к тому, что человек — это личность и основная цель — достичь гармонии этой личности с собой и социумом. Для определения этого состояния гармонии или часто как синоним этой гармонии используется термин «психологическое здоровье». Термин «психологическое здоровье человека» трактуется авторами по-разному. Некоторые авторы определяют психологическое здоровье как гармоничное состояние когнитивной, эмоционально-волевой, ценностно-смысловой, поведенческой сфер личности, опосредующих адекватность восприятия, эффективность взаимодействия индивида с окружающей средой и социумом, его адаптивность к меняющимся условиям, при отсутствии болезненных психических проявлений. [2] Такая трактовка опирается на работы И. В. Дубровиной, В. И. Слободчикова, А. В. Шувалова, Б. С. Братуся и др.

И. В. Дубровина в своих работах указывает на то, что психологическое здоровье представляет собой динамическую совокупность психических свойств, обеспечивающих гармонию между различными сторонами личности человека, а так же между человеком и обществом; возможность полноценного функционирования человека в процессе жизнедеятельности; состояние внутренней согласованности личности, позволяющее ей свободно и адекватно реализовывать возрастные и индивидуальные возможности. [4]

Проблемой изучения психологического здоровья начали первыми заниматься представители гуманистической психологии, в частности А. Маслоу, К. Роджерс, Г. Олпорт. По их мнению, психологическое здо- ровье — это состояние, характеризующее процесс и результат нормального развития субъективной реальности в пределах индивидуальной жизни. Представителями гуманистической психологии был составлен условный портрет психологически здорового человека. Г. Олпорт описывал в своих трудах психологически зрелую личность как некий идеал человека, способного быть активным в социальных отношениях, глубоко любить, положительно относиться к себе, справляться со своими эмоциями, быть реалистом, относиться к себе с юмором, иметь свою систему ценностей, придающую смыл тому, что он делает. А. Маслоу ввёл понятие «самоактуализация» как определение потребности человека в том, что он должен жить в мире с самим собой и обязан быть тем, кем он может быть. [6]

Понятие здоровье многогранно, каждая отрасль науки определяет его с учётом своей специфики. Выделяют несколько аспектов здоровья человека: соматическое, психическое и социальное здоровье.

Соматическое (физическое) здоровье — это состояние, при котором у человека саморегуляция функций и физиологические процессы соответствуют норме, наблюдается максимальная адаптация к различным факторам внешней среды. Основу физического здоровья составляют морфологические и функциональные резервы клеток, тканей, органов и систем органов. Так же соматическое здоровье характеризуется отсутствием хронических заболеваний, физических дефектов и функциональных изменений в организме. [5]

Психическое здоровье — это состояние душевного благополучия, характеризующееся отсутствием болезненных психических проявлений и обеспечивающее адекватную условиям действительности регуляцию поведения и деятельности. [1]

Социальное здоровье — это определённый уровень развития форм и способов взаимодействия индивида с внешней средой (социумом), определённый уровень личностного развития, позволяющий успешно реализовывать это взаимодействие. [5]

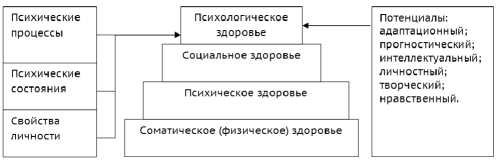

Психологическое здоровье — это системное качество, основу которого составляет психофизиологическая и физическая сохранность функций организма (соматическое здоровье), душевное благополучие и гармония (психическое здоровье), особенности взаимодействия индивида с окружающей средой и социумом (социальное здоровье). Содержание и взаимосвязи понятия психологическое здоровье представлены на рисунке 1.

Исходя из представленной на рисунке модели, психологическое здоровье — это гармоничное развитие человека, его полноценное функционирование в со-

Рисунок 1. Содержание и взаимосвязи понятия «психологическое здоровье»

циуме и реализация его адаптационного, прогностического, интеллектуального, личностного, творческого и нравственного потенциала на разных этапах онтогенеза.

Критериями для оценки психологического здоровья являются особенности протекания у человека психических процессов, его психоэмоциональный статус (психические состояния), свойства личности и уровень актуализации существующего у него потенциала.

Г. С. Никифоров в своих работах отмечает, что среди психических процессов, при анализе состояния здоровья человека, стоит обратить внимание на особенности восприятия человеком самого себя, адекватность психического отражения действительности, организацию внимания, памяти, критичность мышления, склонность к творчеству. Психические состояния человека оцениваются, исходя из его эмоциональной устойчивости, склонности к аффектам, естественному проявлению чувств и эмоций. Свойства личности, которые характеризуют психологически здорового человека, описаны во многих трудах, в основном, представителей гуманистического направления психологии. Среди свойств личности психологически здорового человека стоит отметить оптимизм, уверенность в себе, чувство юмора, непосредственность, целеустремленность и т.д. [5]

Актуализация внутренних потенциалов человека является одним из условий сохранения и укрепления психологического здоровья личности. Нами было проведено глубокое исследование прогностического потенциала личности на примере студентов вузов.

Было проведено исследование, выборка которого составила 224 студента Ульяновского государственного университета. Методическую программу исследования вошли методики: «Стиль саморегуляции поведения-98» В. И. Моросанова, Е. М. Коноз; тест «Способность к прогнозированию» Л. А. Регуш; методика диагностики учебной мотивации студентов А. А. Ре-ана и В. Я. Якунина в модификации Н. Ц. Бадмаевой; методика Д. Маркса «Определения степени яркости представлений»; Факторный личностный вопросник Р. Кеттела (16PF — Form C); модифицированный вариант методики Л. А. Регуш для оценки уровня развития прогностического потенциала личности. [3]

По результатам исследования были сделаны следующие выводы:

-

1. Прогностический потенциал личности — это интегративное личностное образование, определяющее возможности личности как субъекта прогностической деятельности, его компоненты: когнитивный, аффективный, мотивационный и поведенческий. Когнитив

-

2. В ходе исследования установлено наличие взаимосвязи между особенностями учебно-профессиональной деятельности и когнитивным компонентом прогностического потенциала личности. Прямая значимая взаимосвязь существует между годом обучения личности и уровнем выраженности ее прогностических качеств мышления (rs=0,256; р ≤ 0,05), а так же уровнем яркости ее представлений (rs=0,123; р ≥ 0,05).

-

3. Динамика развития когнитивного компонента прогностического потенциала выше в группе испытуемых, обучающихся на таких специальностях, как «прикладная математика и информатика», «физика», по сравнению с испытуемыми, обучающимися на специальностях гуманитарного профиля. Будущие специалисты по адаптивной физической культуре выше оценивают степень яркости и четкости своих представлений, по сравнению с будущими юристами (И эмп. =180; р < 0,01).

-

4. Прогностический потенциал взаимосвязан с особенностями личности как субъекта учебно-профессиональной деятельности. Значимые прямые взаимосвязи существуют между уровнем выраженности прогностического потенциала личности и такими качествами, как общий уровень саморегуляции поведения, планирование, моделирование и программирование деятельности, оценка ее результатов, регуляторная гибкость, самостоятельность, уровень выраженности профессиональных и учебно-познавательных мотивов учебно-профессиональной деятельности, эмоциональная стабильность, следование нормам поведения, самоконтроль, общительность, смелость, доверчивость, консерватизм.

-

5. По соотношению показателей прогностического мышления и перцептивных процессов, составляющих сущность когнитивного компонента прогностического потенциала, выделено три уровня его развития: высокий, средний, низкий. Люди с разным уровнем развития прогностического потенциала отличаются по степени проявления саморегуляции поведения, профессиональных и учебно-познавательных мотивов, а так же эмоционально-волевым качествам.

-

6. Систематические занятия игрой в шахматы способствуют развитию прогностических качеств мышления, что подтверждается результатами сравнения испытуемых, которые посещали занятия по шахматам с теми, кто не занимался игрой в шахматы.

-

7. Разработанная авторская программа способствует эффективному развитию прогностического потенциала личности, что подтверждает его положительная динамика в экспериментальной группе испытуемых. Сочетание психологического тренинга с систематическими занятиями шахматами дает больший эффект по развитию прогностических качеств мышления и связанных с ними личностных особенностей по сравнению только с занятиями шахматами.

ный компонент прогностического потенциала личности включает, наряду с прогностическими знаниями, такие две взаимосвязанные характеристики, как индивидуальные особенности мышления (способность человека выявлять причины и следствия ситуаций, устанавливать причинно-следственные связи между событиями, способность делать обобщенные и доказательные выводы, обосновать прогноз, умение выдвигать и доказывать гипотезы относительно будущего, проявлять гибкость в их изменении) и особенности перцептивных процессов (содержательные характеристики возникающих представлений — яркость, четкость, пластичность) [3]. Между особенностями мышления и перцептивных процессов личности существует значимая прямая взаимосвязь (rs=0,513, р ≤ 0,01).

Актуализация прогностического потенциала личности позитивно влияет на сохранение ее психологического здоровья. Человек, который видит перспективу своего развития и развития общества, в целом более адаптивен и эмоционально устойчив. Введение в образовательный процесс высших учебных заведений авторских программ по актуализации различных видов потенциалов человека повысит уровень психологического здоровья студентов. Эта гипотеза является одной из рабочих гипотез будущего исследования психологического здоровья человека.

Список литературы Теоретические основы исследования психологического здоровья человека

- Большой психологический словарь/сост. и общ. ред. Б. Г. Мещеряков, В. П. Зинченко. СПб.: Прайм-Еврознак, 2003, 672 с.

- Борисова С. В. Психическое здоровье студентов профессиональных технических училищ как фактор их психологической адаптации к процессу обучения: кандидатская диссертация на степень канд. псих. наук (19.00.07). М, 2009. 185 с.

- Николаева И. А. Прогностический потенциал как интегративное качество личности и его взаимосвязь с особенностями учебно-профессиональной деятельности//Российский научный журнал. 2013. № 3 (34). С. 260-266

- Психическое здоровье детей и подростков в контексте психологической службы/Под ред. И. В. Дубровиной. -4-е изд. Екатеринбург: Деловая книга, 2000. 176 с.

- Психология здоровья: учебник для вузов/под. ред. Г. С. Никифорова. СПб.: Питер, 2006. 607 с.

- Хьелл Л. А. Теории личности: Основные положения, исследования и применение: монография/Л. А. Хьелл, Д. Д. Зиглер. 3-е изд. СПб.: Питер, 2002. 606 с.