Теоретические основы разработки механизма формирования экономики знаний в ресурсодобывающем регионе

Автор: Жернова Н.А., Жернов Е.Е.

Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael

Рубрика: Экономическая теория

Статья в выпуске: 4 (31), 2013 года.

Бесплатный доступ

Проведен анализ теорий развития региональной экономики и предложены теоретические основы для разработки механизма формирования экономики знаний в ресурсодобывающем регионе; выдвинута и обоснована гипотеза о том, что инновационное развитие угольной промышленности является предпосылкой формирования экономики знаний в Кемеровской области.

Экономика знаний, механизм формирования, инновационное развитие, ресурсодобывающий регион, теории регионального развития

Короткий адрес: https://sciup.org/142178901

IDR: 142178901

Текст научной статьи Теоретические основы разработки механизма формирования экономики знаний в ресурсодобывающем регионе

Проблема формирования экономики знаний в настоящее время приобретает все большую значимость для регионов, где в структуре валового регионального продукта доминирует продукция добывающей промышленности и отраслей с низкой добавленной стоимостью. В их число входит и Кемеровская область. Формирование и развитие экономики знаний в Кузбассе объективно обусловлено инновационным развитием угольной промышленности региона.

В структуре национального богатства Сибирского федерального округа в начале XXI в., по оценкам экспертов, на природный капитал приходится 58%, на человеческий – 35%, на воспроизводственный капитал (основной и оборотный) – 7% [1]. Экономический характер встраивания способов управления инновационным развитием в технологический базис требует, чтобы механизм формирования экономики знаний был привязан к конкретным природным условиям (исключительно высокий удельный вес природных ресурсов). Для становления экономики знаний в ресурсодобывающем регионе необходим высокий уровень инновационной составляющей развития регионального сообщества в целом и его ключевой отрасли промышленности – угольной – в частности. Потребность в инновационном развитии угольной промышленности приобретает объективный экономический характер: ограниченные средства сегодня должны направляться туда, где они дают наибольшую отдачу. Региональный контекст инновационной среды состоит в том, что региональные инновации могут эффективно развиваться только в специфичных и характерных для данной территории отраслях промышленности. Увеличение числа инновационных проектов в угольной отрасли является обязательным условием перехода к экономике знаний в угольном регионе. С.Д. Валентей прямо указывает на возможность реализации в регионах только тех проектов, которые способны воспринять хозяйственные комплексы данных территорий. Он предлагает концепцию региональной политики, соответствующую условиям устойчивого экономического роста, включающую механизмы, стимулирующие интерес регионов к экономическому развитию их хозяйственных комплексов [2].

В «Долгосрочной программе развития угольной промышленности России до 2030 г.» подчеркнута актуальность инновационного развития данной отрасли: «В ближайшее десятилетие развитые страны перейдут к формированию новой технологической базы развития экономики, основанной на использовании новейших достижений в области науки и техники. Отставание в развитии новых технологий последнего поколения может снизить конкурентоспособность российского энергетического сектора, а также повысить его уязвимость в условиях нарастающего соперничества на энергетических рынках и дефицита квалифицированных научных, инженерных и рабочих кадров» [3].

Мы полагаем, что инновационное развитие угольной промышленности является предпосылкой формирования экономики знаний в Кемеровской области. Для теоретического обоснования выдвинутой гипотезы нами проведен анализ теорий регионального развития. Его результаты позволяют доказать тезис о том, что инновационную составляющую ресурсно-сырьевого сектора экономики региона следует рассматривать как стратегическое направление управления региональным хозяйством. Это дает возможность оценить реальный эффект, который может получить регион за счет инновационного использования данного сектора в целях комплексного развития территории.

Этот концептуальный подход рассматривается в исследовании в приложении к инновационной экономической деятельности в ресурсодобывающем регионе.

Обратимся к аналитическому обзору теорий классиков и мнений ряда экономистов-регионалистов, что позволит выявить основные теоретические положения для разработки концепции инновационного развития угольной отрасли как импульса формирования экономики знаний в ресурсодобывающем регионе. В первую очередь, следует отметить, что «новые комбинации», или инновации, по теории экономической динамики Й. Шумпетера включают освоение новых источников сырья, а в капиталистической действительности, согласно мнению ученого, преобладающее значение имеет конкуренция, основанная на открытии не только новых технологий, но и источников сырья. Эта конкуренция обеспечивает решительное сокращение затрат или повышение качества. Исследования Н.Д. Кондратьева, предложившего историческую периодизацию экономической жизни по длинным волнам (циклам), основывались на эмпирических данных, в том числе и в отраслях добычи и потребления угля. Й. Шумпетер, принимая в целом подход Н.Д. Кондратьева, настаивал на инновационной природе длинных циклов, представив экономическое развитие как последовательность восходящих пульсаций, обусловленных распространением соответствующих кластеров взаимосвязанных нововведений, независимо от природных условий, в том числе условий добычи природных ресурсов. По мнению Й. Шумпетера, инновации есть использование существующих источников новыми способами.

Новые теории внимание акцентируют не на традиционных факторах размещения (транспортных, материальных и трудовых издержках), а на нематериальных – инновациях. В исследовании в качестве фактора размещения производительных сил рассматривается инновационная составляющая ключевой отрасли промышленности Кемеровской области. Широкое признание в регионалистике получила теория полюсов роста Ф. Перру, которая позволяет сделать вывод о значении отраслевой структуры региональной экономики и, в первую очередь, о признании ведущей роли отраслей, создающих новые товары и услуги. Центры, где размещаются предприятия лидирующих отраслей, становятся полюсами притяжения факторов производства, поскольку обеспечивают наиболее эффективное их использование. Именно это приводит к концентрации предприятий и формированию полюсов экономического роста, которые позволяют комплексно осваивать природные ресурсы, создавая технологическую цепочку производств вместе с объектами инфраструктуры.

Для Кемеровской области актуальна также детализация представления о полюсах экономического роста Х.Р. Ласуэна: полюсом роста может быть региональный комплекс предприятий, связанный не просто с ведущей отраслью, а с экспортом региона. Почти 95% кузбасской внешней торговли – это экспорт, в котором 2/3 приходится на продукцию топливно-энергетического комплекса, почти 70% из которых – это уголь [4].

В современных условиях модели регионального развития должны основываться на наукоемких продуктах (в условиях модернизации экономики на основе инноваций уголь становится, прежде всего, сырьем для получения дорогостоящих химических продуктов), технологиях, услугах и знаниях, которые становятся главным стратегическим товаром. Поэтому в основе региональных полюсов роста должны находиться образовательные и научно-исследовательские центры, где осуществляется научно-исследовательская, учебная, культурно-воспитательная и информационно-консультативная деятельность, направленная на приоритетное развитие территории. Таким центром в Кузбассе должен стать Угленаукоград – специализированное подразделение СО РАН [5], которое будет заниматься развитием угольной науки страны. В составе подразделения – Институт угля, Институт углехимии и химического материаловедения, Институт экологии человека.

Деятельность Угленаукограда направлена на инновационное развитие угольной отрасли в Кузбассе – регионе-доноре, которому необходимо привлечь новые научные силы для укрепления социально-экономической сферы за счет производства продуктов с более высокой добавленной стоимостью именно в угольном комплексе на основе его системной модернизации. Последняя включает, помимо производственных, вопросы обеспечения безопасности угледобычи, а также вопросы экологии и медицины, поскольку техногенная деятельность вредит окружающей среде и наносит ущерб здоровью человека. Использование наукоемких технологий положительно скажется на экологической обстановке и состоянии здоровья населения в целом.

В современной практике идея полюсов роста реализуется также в организации свободных экономических зон, технополисов и технопарков. Следует отметить, что развиваться кузбасский академгородок будет в непосредственной близости от созданного три года назад технопарка в сфере высоких технологий Кемеровской области – современной зоны внедрения разработок научных институтов. Основными направлениями инновационных проектов технопарка являются добыча и переработка метана, создание всероссийского центра угольного машиностроения, безопасность производства и жизнедеятельности. В этом году на территории технопарка открывается первый лабораторно-производственный корпус, где можно заниматься реальным производством. Создание научных учреждений в непосредственной близости от исследуемого объекта будет способствовать интеллектуальному развитию региона в направлении экономики знаний, а также преобразованию его социально-культурной и образовательной сфер. Накопленный в процессе осуществления этого проекта опыт можно будет использовать в других сибирских регионах.

С.Д. Валентей рассматривает формирование полюсов и точек роста национальной инновационной системы (далее – НИС) Российской Федерации как цель третьего пространственного уровня инновационной политики в России, реализуемой в границах подтипов регионов РФ, развивающихся хозяйственной специализацией. Первый уровень в этой схеме – общенациональная инновационная политика, осуществляемая на территории всей страны с целью формирования НИС. Второй уровень – инновационная политика, реализуемая в регионах разных типов, отличающихся уровнем инвестиционной привлекательности, нацеленная на формирование региональных инновационных подсистем. Формирование точек и полюсов экономического роста, по мнению С.Д. Валентея, является задачей отраслей (за исключением транспорта и энергетики). Точнее, задача отраслей здесь, главным образом, ограничивается формированием данных точек и полюсов. Автор признает принципиально важным качество отраслевой составляющей в формировании экономики инноваций, но предупреждает, что «если мы ограничимся, как это происходит сейчас, только третьим уровнем региональной политики, переход России от сырьевой экономики к экономике инноваций не состоится» [6].

С.Д. Валентей считает, что формирование экономики инноваций (экономики знаний)* имеет реальные перспективы только при условии перехода от инноваций как точечного явления к формированию НИС. «Применительно к России сказанное означает, что ее продвижение от сырьевой экономики к экономике инноваций требует, чтобы социально-экономическая политика более не ограничивалась (как это имело место в советский период и происходит до сих пор) отраслевым уровнем. Ее следует развернуть в направлении создания национальной инновационной системы, элементами которой выступят региональные инновационные подсистемы, т.е. территориальные элементы единого экономического и правового пространства страны», – полагает ученый. «Обеспечить инновационный рывок только на основе отраслевых государственных программ либо через традиционные механизмы финансового рынка нереально», – предупреждает С.Д. Валентей. Для преодоления сырьевой направленности экономики необходима ориентация на создание национальной инновационной системы, в формировании которой должны участвовать регионы, а также региональных инновационных подсистем. В качестве практической меры С.Д. Валентей предлагает сформировать горизонтальную (пространственную) систему «перелива» финансов из сырьевого сектора в инновационный [7].

Не оспаривая в целом идеи С.Д. Валентея в перспективном плане, на текущий момент считаем одной из основных задач политики регионального инновационного развития обновление традиционных, технологически отсталых и экологически вредных отраслей производства, сконцентрированных преимущественно в старых промышленных центрах, к которым относится Кузбасс. Без этого многим предприятиям угольной отрасли региона грозит снижение конкурентоспособности из-за более низкой производительности труда, высокой себестоимости выпускаемой продукции, ее низкого качества. Это означает спад производства на данной территории, рост безработицы, что создаст социальную напряженность и в сочетании с высоким уровнем загрязнения окружающей среды приведет к оттоку трудовых ресурсов высокой квалификации. Это еще дальше отодвинет регион от экономики знаний, уменьшив и без того невысокую долю человеческого капитала. А в национальном масштабе приведет к отсутствию средств для «перелива» в высокотехнологичные отрасли. Проводимая на практике региональная инновационная политика должна определяться в первую очередь конкретными экономическими условиями, особенностями, традициями, имеющимися ресурсами.

В отношении Кемеровской области для динамичного развития экономики С.В. Березнев и В.В. Копеин [8] предлагают в основном опираться в прак- тических целях на такие теории, как теория местного роста, теория эндогенного развития, которые как составные части входят в концепцию саморазвития регионов. Не меньшего внимания заслуживает, по их мнению, и теория диффузии инноваций. Модель эндогенного развития базируется на максимальном использовании местных ресурсов: рабочей силы; капитала, аккумулированного на местном уровне; предпринимательских способностей; специфических знаний производственных процессов. Другим элементом модели является способность местной экономики контролировать процесс накопления на локальном уровне. Базой развития становится наличие системы производственных взаимосвязей между отдельными секторами и внутри секторов производства, а также восприимчивость региональной экономики к инновациям.

В этой модели большое внимание уделяется различным аспектам развития внутреннего регионального рынка и решению специфических проблем территории. Но это не означает закрытости экономики, хотя все мероприятия направлены, прежде всего, на создание условий для постоянного расширенного использования местных ресурсов и в первую очередь труда. Подход означает отказ от абсолютизации общего экономического роста как основы развития. И в этом контексте основная задача региональной политики состоит в создании условий для формирования местного потенциала роста. Таким образом, теория местного роста и концепция эндогенного развития являются органическими элементами концепции саморазвития региона, согласно которой механизмы саморазвития встроены в политику федеральных и региональных органов власти.

Развивая инновационную составляющую сырьевой (угольной) отрасли, регион, в данном случае Кузбасс, опираясь на поддержку центра

(государство является важнейшим партнером всех действующих субъектов инновационной системы, регулятором идущих в ней процессов), главную ставку в своем развитии делает на эффективное использование, прежде всего, эндогенных факторов. Понимая экономику знаний как социальную экономику, с воспроизводственной точки зрения мы рассматриваем саморазвитие экономики региона как развитие, обеспечивающее постоянное сохранение условий для динамичного социально ориентированного воспроизводства потенциала территории за счет эффективного использования в первую очередь региональных факторов.

В качестве концепции, дополняющей рассмотренную теоретическую базу исследования, может быть также использована теория диффузии инноваций (нововведений) Т. Хегерстранда. Диффузия, т.е. распространение по территории различных экономических инноваций (новых видов продукции, технологий, организационного опыта и т.п.), по мнению шведского ученого, происходит путем перехода от центра к центру, но в сочетании со сплошным, или «площадным», движением - «расползанием». В каждом конкретном случае распространения какого-либо нововведения имеет место сочетание (в разных пропорциях) движения от центра к центру и движения сплошной волной, что в идейном отношении близко теории длинных волн Н.Д. Кондратьева.

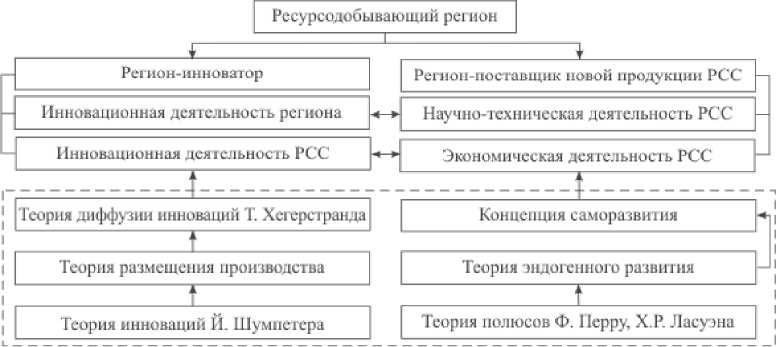

Объединив теории экономической и инновационной деятельности, мы предлагаем принципиальную схему теоретических основ для разработки механизма формирования экономики знаний на базе инновационного развития ресурсно-сырьевого сектора (далее - РСС) экономики региона (см. рис.). Данная схема может быть использована для разработки соответствующего механизма в Кемеровской области.

Теоретические основы разработки механизма формирования экономики знаний на базе инновационного развития ресурсно-сырьевого сектора экономики региона

Рассмотренные теории позволяют формализовать на концептуальном уровне связь между процессами получения и накопления нового знания, материализуемого затем в инновациях, и развитием экономической деятельности региона на базе инновационной составляющей его ресурсно-сырьевого сектора. В основе этого лежит принцип инновационности регионального развития, который означает признание ве- дущей роли инноваций как основной движущей силы регионального развития. Знания, наукоемкие товары, технологии, услуги, а также обусловленные их практической реализацией производственные, организационно-экономические, финансовые и другие инновации обеспечивают качественные трансформации социальноэкономической системы региона в сторону экономики знаний.

-

1. Валентей С.Д., Нестеров Л.И. Развитие общества в теории социальных альтернатив. М., 2003. С. 195.

-

2. Движение регионов России к инновационной экономике / под ред. А.Г. Гранберга, С.Д. Валентея. М., 2006. С. 21–22.

-

3. Долгосрочная программа развития угольной промышленности России до 2030 г. URL: http://www. rosugol.ru/upload/pdf/dpup_2030.pdf.

-

4. Угля не дождались. URL: http://expert.ru/siberia/2012/41/uglya-ne-dozhdalis .

-

5. Угленаукоград – примета времени // Наука в Сибири. 2010. 18 нояб. С. 2.

-

6. Движение регионов России к инновационной экономике... С. 23–24.

-

7. Там же. С. 15, 25.

-

8. Березнев С.В., Копеин В.В. Основы современной региональной экономики. Кемерово, 2008. С. 121.

Список литературы Теоретические основы разработки механизма формирования экономики знаний в ресурсодобывающем регионе

- Валентей С.Д., Нестеров Л.И. Развитие общества в теории социальных альтернатив. М., 2003. С. 195.

- Движение регионов России к инновационной экономике/под ред. А.Г. Гранберга, С.Д. Валентея. М., 2006. С. 21-22.

- Долгосрочная программа развития угольной промышленности России до 2030 г.URL: http://www. rosugol.ru/upload/pdf/dpup_2030.pdf.

- Угля не дождались.URL: http://expert.ru/siberia/2012/41/uglya-ne-dozhdalis.

- Угленаукоград -примета времени//Наука в Сибири. 2010. 18 нояб. С. 2.

- Движение регионов России к инновационной экономике/под ред. А.Г. Гранберга, С.Д. Валентея. М., 2006. С. 23-24.

- Движение регионов России к инновационной экономике/под ред. А.Г. Гранберга, С.Д. Валентея. М., 2006. С. 15, 25.

- Березнев С.В., Копеин В.В. Основы современной региональной экономики. Кемерово, 2008. С. 121